di Paolo Persichetti

Ho conosciuto Vincenzo T nel carcere Mammagialla di Viterbo. Era il 2003, da pochi mesi ero stato riconsegnato all’Italia dopo undici anni di esilio. Ceduto con un sotterfugio in un’alba di fine agosto alla polizia italiana sotto il tunnel del Monte Bianco. Le televisioni avevano lungamente diffuso le immagini del mio arresto attorniato da poliziotti nel cortile della questura torinese, evento salutato con un brindisi nella dimora in costa smeralda dell’allora capo del governo Berlusconi.

Trascorse alcune settimane in osservazione ero stato trasferito nella sezione penale del carcere. Si faceva sera, il corridoio del reparto era affollato perché le celle in quel luogo venivano aperte per le ore di socialità pomeridiana. Una bella novità dopo i lunghi mesi di isolamento passati a Marino del Tronto. In sezione al mio arrivo tutti mi salutano, qualcuno aveva avvertito che sarebbe arrivato il brigatista. Butto il mio sacco nella cella che mi era stata assegnata e vado subito a passeggiare, su e giù in quel brusio generale. Una sensazione bellissima che avevo dimenticato.

E’ lì che si avvicina Vincenzo T. Testa rapata, viso cotto dal sole, naso a patata. «Paolo ti devo parlare». Si rivolge a me come se mi avesse sempre conosciuto. «Ti devo dire una cosa che solo tu puoi capire. Di te mi fido, degli altri no». Vicenzo T mi rivela così il segreto della sua esistenza che tanto lo tormentava. Una sofferenza esistenziale di cui aveva lentamente preso coscienza. «Ho un problema con la testa, sento le voci. Forse ho un problema psichiatrico, ma qui non lo posso dire a nessuno, devo fingere di essere normale».

Nelle settimane e mesi che seguirono Vincenzo T mi ha raccontato tutta la sua travagliata esistenza. Abbiamo passato quasi quattro anni insieme al Mammagialla, leggendo libri discutendo dell’universo mondo perché Vincenzo nonostante i pochi studi ha una fame incredibile di letture e ragiona tanto, anche troppo.

Gli sono stato accanto sempre, come un fratello maggiore, cercando di proteggerlo e aiutarlo. In quella sezione ho conosciuto altri «matti», con loro ho legato molto e passato i momenti più belli della mia carcerazione. A volte mi sembrava di rivivere alcune scene di Qualcuno volò sul nido del cuculo, mi sentivo Jack Nicholson con i suoi picchiatelli. Il direttore dell’Istituto si lamentava di questa situazione: al Mammaggialla un terzo della popolazione detenuta era psichiatrica, l’altro terzo con dipendenze, infine migranti e poi gli altri. La prigione discarica sociale gli impediva di portare avanti progetti di eccellenza, guadagnare punti per la carriera, finire sulle televisioni mostrando pièce teatrali e progetti d’avanguardia, impossibili in un carcere sentina della terra. Per lui era solo un problema di carriera.

Con noi c’era Pino, divenuto psichiatrico per l’abuso di psicofarmaci, e Mauro, il suo cocellante, che parlava in doccia con le trote e ci spiegava che i marziani erano arrivati in skate a Frosinone. Pino era riuscito ad avere la pensione, gli avevo preparato la pratica. Pochi giorni prima di uscire era angosciato perché non sapeva come custodire i cinquemila euro che aveva nel libretto. A dire il vero non sapeva nemmeno dove andare, era nel panico. La prima sera da libero si perse. Non era riuscito a ritrovare la strada della casa famiglia dove lo ospitavano. Passò la notte su una panchina. Poi c’era Vladimiro, il “comandante”, condannato perché aveva rubato delle biciclette e una catenina scavalcando una finestra a piano terra. Anche lui sentiva le voci, «sono come Giovanna D’Arco», diceva. Ricordo una sua lettera arrivata anni dopo, era finito in un carcere psichiatrico, in un grande camerone dove si mangiavano solo patate lesse e altri detenuti si masturbavano guardando la televisione.

Ma quella di Vincenzo T era la storia più dura, un grumo di sofferenza, stigma sociale, persecuzione giudiziaria, abbandono e ignoranza. In carcere cominciarono ad arrivargli con frequenza regolare notifiche di condanna e denunce per violazione degli obblighi della sorveglianza. Ogni volta montava di rabbia, con fatica lo calmavo. Lentamente cominciammo a capire: quando era in sorveglianza speciale, dopo la sua prima lunga condanna, Vincenzo T aveva frequenti crisi psichiatriche. Venivano così disposti dei trattamenti sanitari obbligatori. I carabinieri del suo paese non trovandolo a casa, invece di segnalare il ricovero ospedaliero lo denunciavano per evasione. Sei mesi di condanna ogni volta. Gli feci chiedere le cartelle cliniche, confrontammo le date, erano perfettamente sovrapponibili con le denunce presentate da quella caserma infame. Inviammo tutto all’avvocato che per una volta ebbe gioco facile a smontare le accuse. Ma questo è solo un assaggio, il resto è storia di una mancata diagnosi, dell’assenza di cure, dell’abbandono da parte di una famiglia priva di strumenti culturali ma soprattutto da parte della società, delle istituzioni, come si dice. Solo, senza protezione, Vincenzo T in preda alla sue periodiche crisi psicotiche aveva cominciato a girovagare per l’Italia alternando momenti di tranquillità, dove lavorava come autista di scavatrici per ditte che si occupavano di appalti stradali, a crisi acute. E ad ogni crisi invece della cura arrivava la denuncia e il carcere: oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti, litigi di strada, occupazione di immobili (una vecchia stazione ferroviaria abbandonata, utilizzata come giaciglio in assenza di una casa) e ancora, e ancora. Ricordo quando in semilibertà lo andai a trovare nella zona di Trastevere, dove viveva dopo aver terminato il carcere. Non stava bene, vedeva demoni sorgere dal selciato, era alterato. Anche se non potevo, stavo violando il programma trattamentale, cercai di acchiapparlo per portarlo in ospedale. Fuggì. Sapevo cosa sarebbe successo di lì a poco. Il giorno dopo era di nuovo a Regina Coeli, rinchiuso per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale.

Morta l’anziana madre si sono guastati gli ultimi legami con la famiglia che lo aveva estromesso dall’eredità, qualche campagna e la casa materna. Fonte ulteriore di sofferenza, sensazione di una ingiustizia insopportabile. Ancora denunce e condanne, direttissime senza difesa.

Negli ultimi tempi Vincenzo T aveva messo un po’ di ordine nella sua vita. La famiglia finalmente gli aveva riconosciuto una parte di quanto gli spettava. Con quei soldi aveva comprato una piccola casa, con un amico l’aveva rimessa posto. Lavorava nelle campagne etnee, al nero, la sera lo vedevo sui social fare i suoi balletti con amiche lontane fino a quando è arrivato un cumulo di vecchie condanne, di cui non si era preso cura, a precipitarlo nuovamente nell’abisso del carcere.

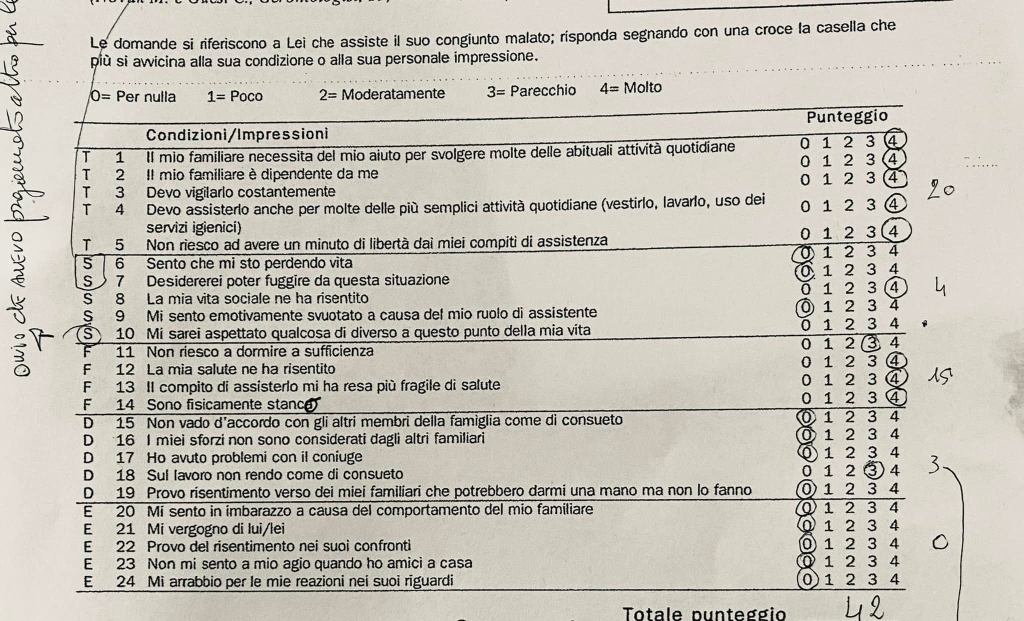

Da oltre due anni Vincenzo T è di nuovo in detenzione, in Sicilia. Senza soldi, non riesce a percepire la sua pensione di invalidità psichica perché la carta postale è bloccata. Non ha colloqui e telefonate. Vive nell’indigenza assoluta e i giudici di sorveglianza gli negano sistematicamente le misure alternative, sottolineando la sua «pericolosità» sociale. Vincenzo T mi scrive lunghe lettere dove racconta il carcere di oggi. Per la prima volta non trovo parole per rispondergli.