di Paolo Presichetti

L’associazione nazionale funzionari di polizia ha ritenuto doveroso inviare una lettera aperta alla professoressa Donatella di Cesare, docente di filosofia teoretica presso l’università di Roma La Sapienza, dopo le polemiche scatenate da un suo tweet di cordoglio per la morte della ex dirigente delle Brigate Rosse Barbara Balzerani, scomparsa domenica 3 marzo 2024. Nel suo breve messaggio la professoressa Di Cesare aveva scritto: «La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna».

Attacco al diritto di parola e di pensiero

L’Anfp è un’associazione di natura sindacale nata per tutelare gli interessi dei quadri direttivi della polizia di Stato. Nella lettera aperta, che potete leggere qui per intero (www.anfp.it/lettera-alla-prof-ssa-di-filosofia-teoretica) si rimprovera alla docente di aver dimostrato mancanza di rispetto verso le vittime e i familiari delle vittime, tra cui si enumerano anche quelle della strage di Bologna che nulla c’entra con la storia politica della Balzerani, anzi si pone in frontale antitesi con il suo percorso, dimenticando troppo in fretta quei funzionari di polizia e dei servizi segreti coinvolti nei depistaggi della strage e per questo condannati, ed a cui – a quanto pare – i funzionari di polizia fanno sconti.

La lettera mette in discussione il diritto di parola e la libertà di pensiero della Di Cesare, punta il dito persino contro la pietas davanti alla morte, contestandole di essere mancata al suo ruolo istituzionale, al rispetto del gioco delle regole: una prova di infedeltà che nelle parole dei dirigenti di polizia sembra mostrare nostalgia verso un modello di università che espelleva chi rifiutava di giurare fedeltà al regime.

Il nuovo ministero dell’etica

Sorge immediatamente una domanda: quale è il ruolo e soprattutto il posto della polizia nel sistema politico-istituzionale italiano? Spetta a loro regolare il dibattito pubblico? Stabilire cosa e come si insegna all’interno delle Università, chi merita la cattedra o meno? Non sembrano questi i compiti che gli vengono attribuiti dalla costituzione, che pure dovrebbero rispettare alla lettera per mandato istituzionale. E’ davvero singolare pretendere di ricordare alla cittadina De Cesare che non può oltrepassare il suo ruolo istituzionale di docente, mentre una tale oltrepassamento viene largamente realizzato da parte dei funzionari di polizia con una simile lettera.

Per altro la professoressa Di Cesare ha espresso il suo pensiero su un social non all’interno della sua facoltà. Ha parlato da cittadina, non da docente davanti ai suoi studenti. Attenta a non confondere i due luoghi. Se dei funzionari di polizia si sentono liberi di andare oltre le loro funzioni, di additare in pubblico una persona, esercitando il magistero del pensiero e della parola, l’accaduto assume la fisionomia di una chiara intimidazione. Un invito a tacere manette alla mano.

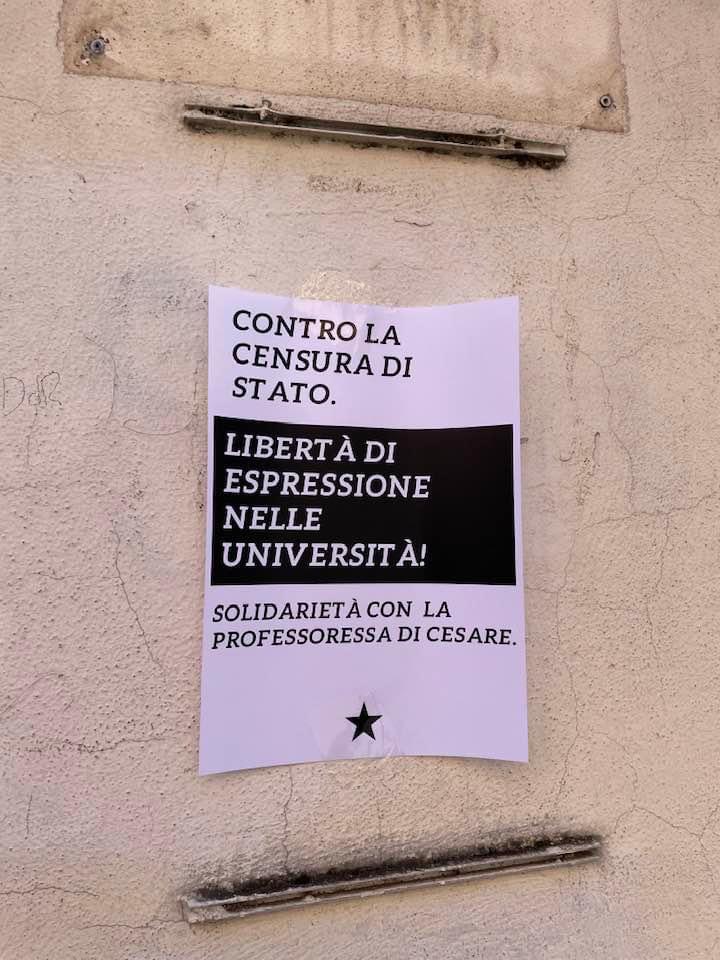

Il volantino degli studenti e la stella volutamente fraintesa

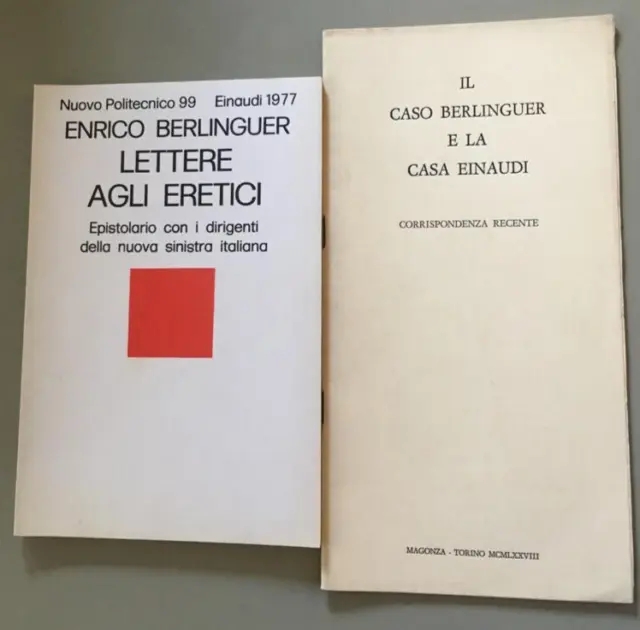

Sempre nella lettera si contesta un volantino di solidarietà alla professoressa affisso da alcuni studenti sulle mura della facoltà di filosofia di Villa Mirafiori, subito etichettati come «pericolosi anarchici» (sic!) e filobrigatisti perché avrebbero firmato il testo con la stella brigatista. Come tutti possono vedere dall’immagine qui accanto, non si tratta della stella asimmetrica con le due punte allungate ma di una normale stella, simbolo storico della sinistra italiana, emblema nel 1957 del Fronte democratico popolare con l’effigia del volto di Garibaldi incastonato all’interno di una stella, appunto. Stella presente nel simbolo di molti partiti storici della sinistra che solo l’ottusa ignoranza questurina può ricondurre immediatamente allo stemma brigatista. Ma il clima è questo, l’ignoranza più gretta sale in cattedra.

Cosa ha detto di tanto scandaloso la professoressa Di Cesare?

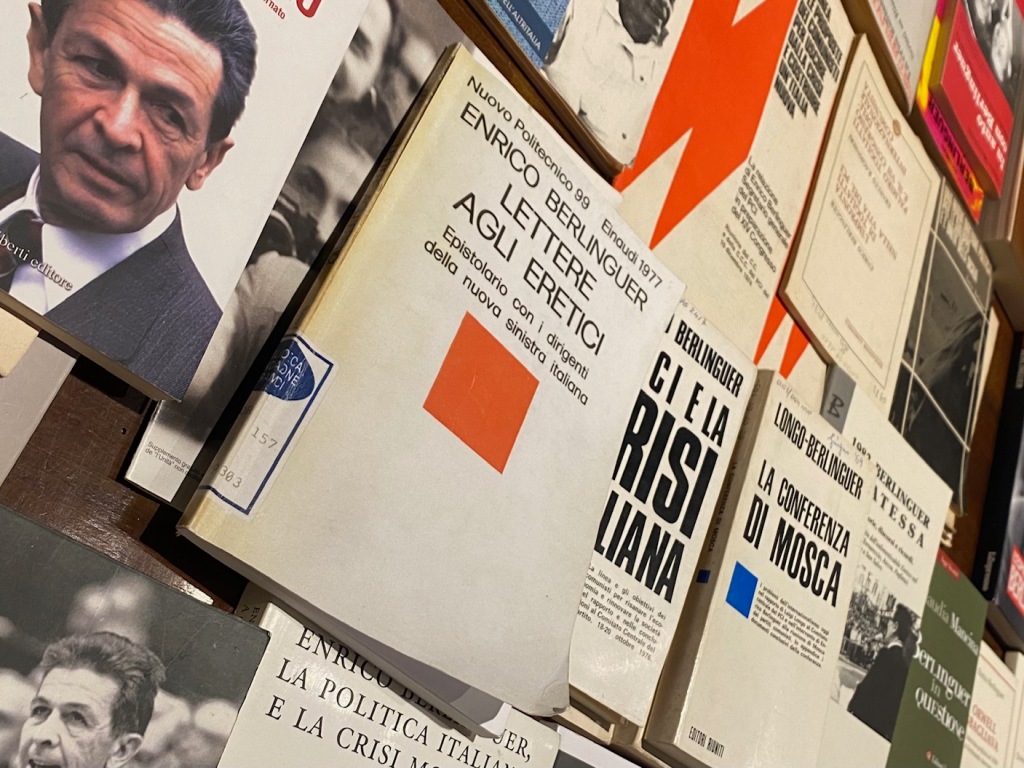

Che le Brigate rosse sono nate in quel crogiolo di pensiero, ribellione e militanza che nel 1968-69 diede vita ad un nuovo spazio politico animato dalla sinistra rivoluzionaria. Nuova sinistra che contestava le forze storiche del movimento operaio concorrendo sul suo stesso terreno sociale: le fabbriche e le periferie delle grandi città.

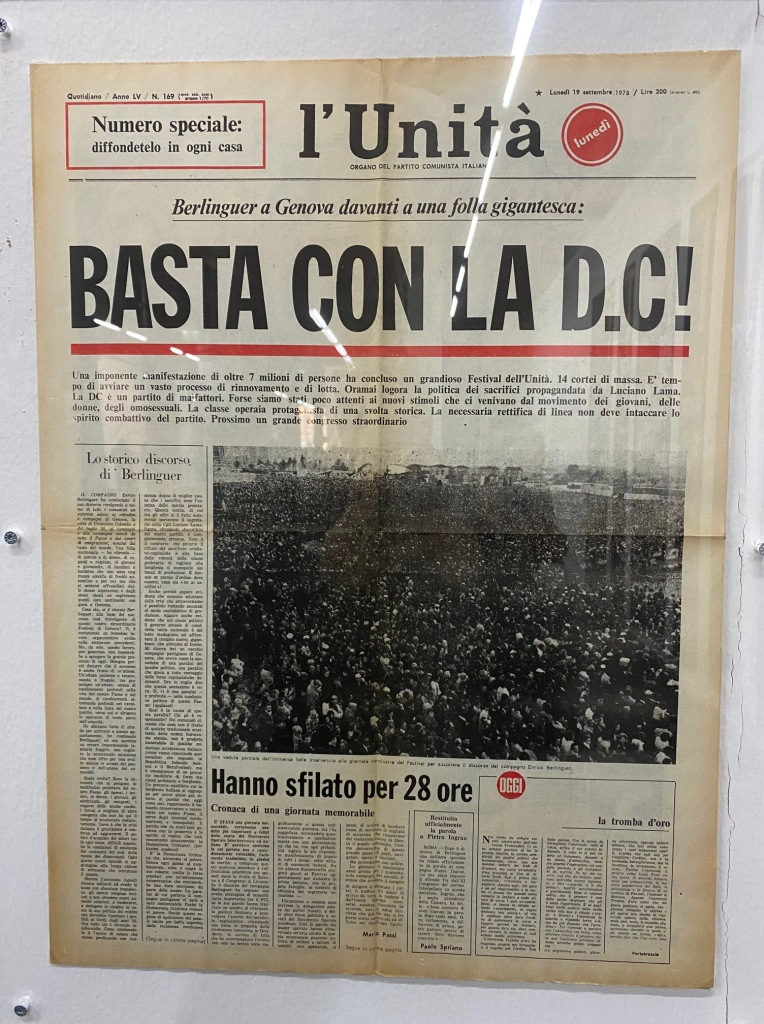

Già Rossana Rossanda, nel 1978, ebbe a dire qualcosa del genere, suscitando scandalo per aver iscritto le Brigate rosse nell’«album di famiglia» del comunismo storico. Parole suscitate da volontà polemica non solo contro la posizione del Pci, che pur sapendo della loro vera origine le definiva «sedicenti», accusandole di essere manipolate, eterodirette, agenti Nato eccetera; ma con le stesse Br, ritenute un residuato culturale del veterocomunismo degli anni 50, più che una delle tante anime della nuova sinistra. Biografie politiche e inchieste sociologiche hanno poi dimostrato che sbagliava e di molto anche se più avanti cercò di capirle e raccontarle meglio di ogni altro.

La violenza politica? Una risorsa condivisa

In questo nuovo spazio politico il ricorso alla violenza politica era considerato una risorsa legittima. La violenza rivoluzionaria era innanzitutto «parlata», in un libro uscito alcuni anni fa per Deriveapprodi, La lotta è armata, Gabriele Donato spiega quanto fosse condivisa e discussa questa opzione in tutte le formazioni della nuova sinistra, quanto questo orizzonte fosse discusso, percepito come inevitabile: alcuni lo ritardavano ma non lo escludevano e nell’immediato tutti si dotavano di servizi d’ordine, livelli illegali, molti si armavano, facevano «espropri», rapine per finanziarsi, difendevano i cortei dalle forze di polizia e dalle aggressioni fasciste mentre tutt’intorno si susseguivano le stragi e gli attentati della destra e dei Servizi, nelle piazze, sui treni. Si agitavano ombre di golpe e altrove si ribaltavano con le dittature militari governi democraticamente eletti, tanto da spingere il maggiore partito di opposizione italiano a convincersi che non si potesse più salire al governo, divenendo maggioranza alle elezioni, senza prima allearsi con quello stesso partito di governo dagli albori della repubblica, da sempre avversario, dando vita una società senza più opposizione, priva di dialettica, senza conflitti, moderando salari e rivendicazioni e che gli specialisti chiamarono «consociativa». Una democrazia a sovranità limitata, sottoposta al dominio dei vincoli esterni della geopolitica. Si è così arrivati a sparare, ed i primi, ci ricorda la cronaca, non furono le Brigate rosse.

Un qualunque studio serio su quegli anni si immerge in un clima del genere, anche se molti, sopravvissuti e scampati, ormai avanti nello loro carriere professionali, preferiscono dimenticare, non farsi riconoscere, mentire e nascondersi pavidamente.

Che cosa avrebbe detto allora di non vero la professoressa Di Cesare? Che non ha mancato di sottolineare come quel comune sentire iniziale si sia poi diviso in percorsi diversi, in scelte politiche ed esistenziali separate?

La stigmatizzazione etica

Nelle parole della Di Cesare non c’è traccia di stigmatizzazione etica, questo è il punto. Le si rimprovera la mancata riprovazione, la damnatio negata. Il regime della indignazione è l’unico possibile a cinquant’anni dai fatti: indignazione selettiva, per giunta, se è vero che uno come Franco Freda, ritenuto giudiziariamente e storicamente responsabile della strage di piazza Fontana, vive tranquillamente quello che gli resta della sua esistenza ignorato, dimenticato, senza che nessuno gli ricordi quello che è stato: uno stragista, una massacratore di umanità al servizio e per conto di alcuni apparati dello Stato italiano.

Come ha scritto Adriano Sofri, si può uscire ad un certo punto dalla lotta armata, ma non si entra mai da un’altra parte. Quella storia è stata dichiarata conclusa dai militanti delle Brigate rosse, Balzerani compresa, con un atto politico quasi quarant’anni fa. Ma non è mai esistito un dopo. Le classi dirigenti e le loro sponde mediatiche non lo hanno voluto perché hanno ancora bisogno di quelle icone per rappresentarvi il male. Una comoda esportazione di ogni colpa e responsabilità per tutti. Per la destra che in questo modo può sbiancare le proprie origini e collusioni golpiste e stragiste; per la sinistra che può così eludere i propri errori politici e fallimenti culturali consolandosi con l’alibi del complotto attuato da forze oscure che le hanno impedito di salire al potere.

Le Brigate rosse hanno incarnato in questo modo tutto il male del Novecento. Risultato paradossale davanti agli orrori del secolo breve, ma ancor di più del presente: ad una guerra russo-ucraina che ha fatto in due anni, stando alle stime del New York Times, 200 mila morti e circa 300 mila feriti, e agli oltre 30 mila morti di Gaza.

Una preda di sostituzione

Barbara Balzerani se n’è andata in silenzio, con una mossa di judo si è sottratta alla morsa di chi aveva bisogno del suo corpo per eleggerla a moderna strega, come periodicamente accadeva. La società della «bava e del fiele», orfana della sua persona e del suo funerale che si è tenuto nel più assoluto riserbo, lontano dagli sguardi morbosi dei media, frustrata e livorosa ha cercato affannosamente un’altra preda da azzannare. Ha trovato sulla sua strada Donatella Di Cesare, oggetto transizionale della furia vendicativa. A lei la destra oggi al governo, l’entourage più stretto della Meloni, rimprovera di essere stata colta in fallo, smascherata, per aver squarciato il velo con cui tenta di coprire le sue idee radicate nel razzismo della «sostituzione etnica». Per questo deve pagare.