«Infondata la notizia di reato», dopo quattro anni il gip archivia l’inchiesta sul sequestro dell’archivio storico di Persichetti sul caso Moro

Il provvedimento è stato emesso lo scorso giugno 2025, ma se n’è avuta notizia solo recentemente

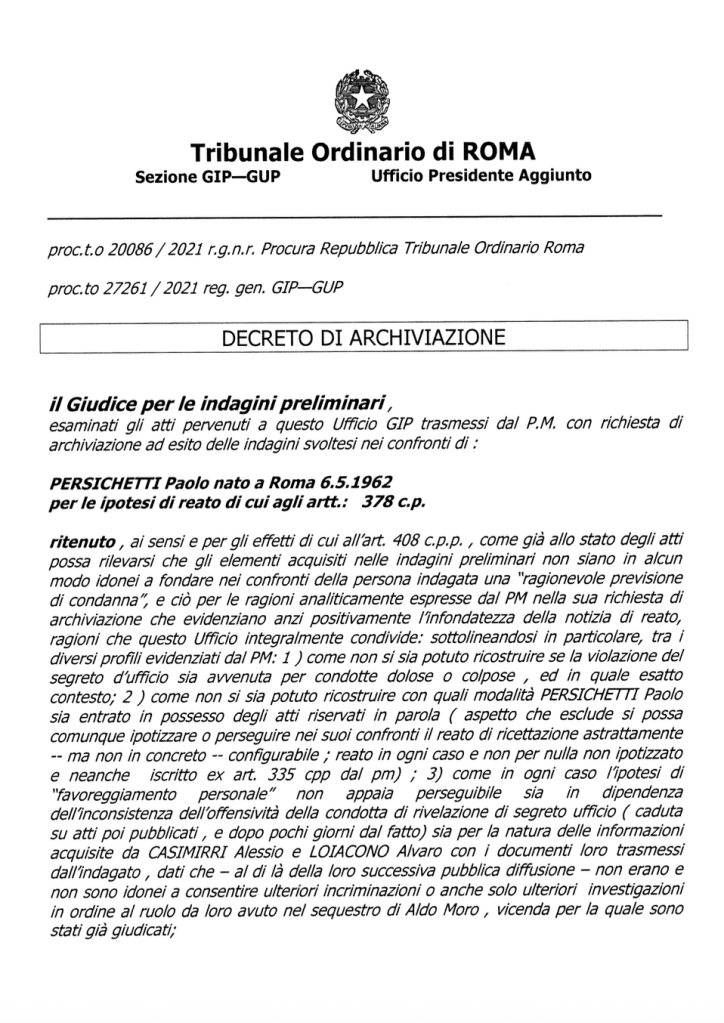

«Gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono in alcun modo idonei a fondare nei confronti della persona indagata una “ragionevole previsione di condanna”, e ciò per le ragioni analiticamente espresse dal pm nella sua richiesta di archiviazione (leggi qui) che evidenziano anzi positivamente l’infondatezza della notizia di reato, ragioni che questo Ufficio integralmente condivide».

Sono definitive le parole utilizzate lo scorso 19 giugno 2025 dal gip Valerio Savio per liquidare, seppur tardivamente, l’inchiesta che il 9 giugno 2021 portò al sequestro del mio archivio e dei miei strumenti di lavoro, nonché di foto, documentazione strettamente familiare, amministrativa e clinica della mia famiglia.

Dodici magistrati per una girandola d’imputazioni

Uno degli aspetti più significativi dell’inchiesta è stata la girandola di imputazioni che si sono rincorse e accavallate tra l’ufficio del pm Eugenio Albamonte, la procura generale nella persona dell’allora procuratore generale Michele Prestipino (dimessosi dalla magistratura dopo essere stato indagato dalla procura di Caltanissetta – non è uno scherzo – per rivelazione di segreto d’ufficio), che volle includere persino il reato di associazione sovversiva, il tribunale della libertà, il gip, la cassazione e di nuovo il pm. Ben dodici magistrati, tra giudici e pm, tutti impegnati nella caccia al reato introvabile, a una colpa che doveva esserci ma non veniva fuori, al sospetto eletto come prova, all’incriminazione del lavoro storico, del rapporto con le fonti documentali e orali. Una riedizione di quel diritto penale d’autore (o del nemico), dove ciò che è punibile non è più il reato ma il reo, per «quello che è» o «è stato», non per «quello che ha fatto», anche se in questo caso i due aspetti si sovrappongono inevitabilmente. Perché l’indagato, ovvero l’autore di queste articolo, dopo essere stato condannato molti decenni prima per fatti di lotta armata, è diventato un ricercatore che studia il decennio nel quale quel fenomeno politico si è manifestato: una sovrapposizione inammissibile per taluni, una chimica pericolosa per altri.

Gli ignavi

Il pavido mondo dell’accademia, timorosa di confondersi con la mia biografia, ritenuta indigesta, non ha riflettuto abbastanza sugli aspetti inquietanti che hanno segnato questa vicenda: la pretesa degli apparati di polizia, del ministero dell’Interno e della Direzione centrale della polizia di prevenzione di sindacare sulle modalità dell’inchiesta storiografica e sulla legittimità delle fonti interrogate dallo studioso. E ora, anche se la polizia ha fatto cilecca sulle sue pretese di controllo del lavoro storico, il precedente è sancito e incombe su tutti in un’epoca dove la libertà di ricerca e pensiero non ha più lidi sicuri.

Cosa era successo?

La perquisizione e il sequestro dell’archivio sembravano inizialmente legati al possesso di una copia della prima bozza di relazione, e all’invio di alcune sue pagine, che la seconda commissione parlamentare sul sequestro e l’uccisione del leader democristiano Aldo Moro aveva approvato nel dicembre 2015. Col passare dei mesi e dei ricorsi, si era capito, in realtà, che fulcro della indagine erano i miei scambi con un anziano rifugiato delle Brigate rosse e che, a sua volta, era in contatto con un altro rifugiato riparato in Nicaragua, coinvolti entrambi nel sequestro Moro: ormai cittadino svizzero l’uno e nicaraguense l’altro. Li avevo interpellati nel corso dei lavori preparatori di un libro sulla storia delle Br che sarebbe apparso nel 2017, Brigate rosse, dalle fabbriche alla campagna di primavera. Inizialmente, quando l’inchiesta era ancora contro ignoti, il primo reato ipotizzato fu la «violazione di segreto d’ufficio», la successiva perquisizione e il sequestro vennero giustificati ipotizzando il «favoreggiamento» e l’«associazione sovversiva». Ma poiché mancavano le «condotte di reato», anziché cassare il sequestro il tribunale di sorveglianza ebbe la bella idea si suggerire una nuova imputazione: la «rivelazione di notizie riservate stabilite dall’autorità». Successivamente il pubblico ministero rinunciava al reato di associazione sovversiva per confermare il favoreggiamento, anche se il gip osservava come nel fascicolo mancasse una chiara individuazione del reato, «una formulata incolpazione anche provvisoria».

L’archiviazione

Nel suo provvedimento il dottor Savio liquida uno alla volta i vari capi di imputazione partoriti durante l’indagine:

– la ricettazione (648 cp), ritenuta «non ipotizzabile, in ogni caso», anche perché non era stata accolta dalla stessa accusa, «non per nulla non ipotizzato e neanche iscritto ex art. 335 cpp dal pm»;

– il favoreggiamento personale (378 cp), giudicato «non perseguibile sia in dipendenza dell’inconsistenza dell’offensività della condotta di rivelazione di segreto ufficio (caduta su atti poi pubblicati, e dopo pochi giorni dal fatto) sia per la natura delle informazioni acquisite da Casimirri Alessio e Loiacono Alvaro con i documenti loro trasmessi dall’indagato, dati che – al di là della loro successiva pubblica diffusione – non erano e non sono idonei a consentire ulteriori incriminazioni o anche solo ulteriori investigazioni in ordine al ruolo da loro avuto nel sequestro di Aldo Moro, vicenda per la quale sono stati già giudicati; Reato comunque estinto poiché le condotte risalgono al dicembre 2015»;

– la rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio (326 cp) – poiché «non si è potuto ricostruire se la violazione del segreto d’ufficio sia avvenuta per condotte dolose o colpose, ed in quale esatto contesto; Reato comunque estinto poiché le condotte risalgono al dicembre 2015».

Imputazione – va sottolineato – che semmai era ascrivibile alla persona che in totale trasparenza, senza alcun dolo ma con obiettivi legati all’ufficio che svolgeva, aveva consegnato a me, e ad altri ricercatori e studiosi, copie della bozza di relazione annuale poche ore prima della sua approvazione finale, con l’unico – per altro legittimo obiettivo – di elaborare degli emendamenti al testo.

Le indagini sul Moro sexies all’origine dell’inchiesta

Esaminando il fascicolo finalmente depositato integralmente, oggi scopriamo che tutto ha avuto inizio nel marzo 2020, quando la polizia di prevenzione stilava un primo rapporto sulla base di comunicazioni pervenute dalla Fbi relative all’intercettazione di alcune e-mail di Alessio Casimirri, ex brigatista condannato per il sequestro Moro, rifugiato e naturalizzato da decenni in Nicaragua.

Questo episodio avveniva mentre la procura di Roma, ordinaria e generale, da diverso tempo stavano nuovamente indagando sul sequestro Moro. Su input della commissione Moro 2 avevano riaperto alcuni filoni d’inchiesta su aspetti del sequestro, seguiti ad accertamenti svolti nell’ambito dei lavori della commissione parlamentare, che per semplicità sono stati riassunti sotto la definizione di Moro sexies. Alle prime tre inchieste già avviate in quel momento (2016-17-18): presunti rapporti con la ‘ndrangheta, indagati senza esito da quasi un decennio dalla procura generale e ancora in corso; indagini sulle tracce biologiche ritrovate su alcuni mezzi utilizzati in via Fani, sulla Renault 4 e in via Gradoli e su un falso cartellino fotosegnaletico attribuito a Alessio Casimirri (queste ultime condotte dal pm Albamonte e formalmente archiviate dal gip), e di cui parleremo meglio in un prossimo articolo, si sono aggiunte altre due inchieste aperte nel 2020, sempre da Albamonte, e poi sdoppiate successivamente.

La nuova inchiesta del marzo 2020

«Dal complesso della già menzionata documentazione, acquisita mediante rogatoria internazionale a cura della procura generale di Roma e riversata in atti, emergevano – scriveva il pm Albamonte nella sua richiesta di archiviazione del settembre 2024 – numerosi scambi di messaggi tra il Casimirri e Alvaro Loiacono Baragiola. Anche questi ex Br e latitante in Svizzera».

In alcune mail che i due si scambiavano appariva in carbon copy anche un mio account. Come sopra accennato, nel marzo e nel giugno 2020 pervenivano una serie di rapporti di polizia sulla base di informazioni inviate dal magistrato di collegamento presso l’ambasciata degli Stati uniti a Roma, Josh Cavinato, che aveva raccolto «delle registrazioni per le autorità italiane relative ad un account e-mail riconducibile ad Alessio Casimirri».

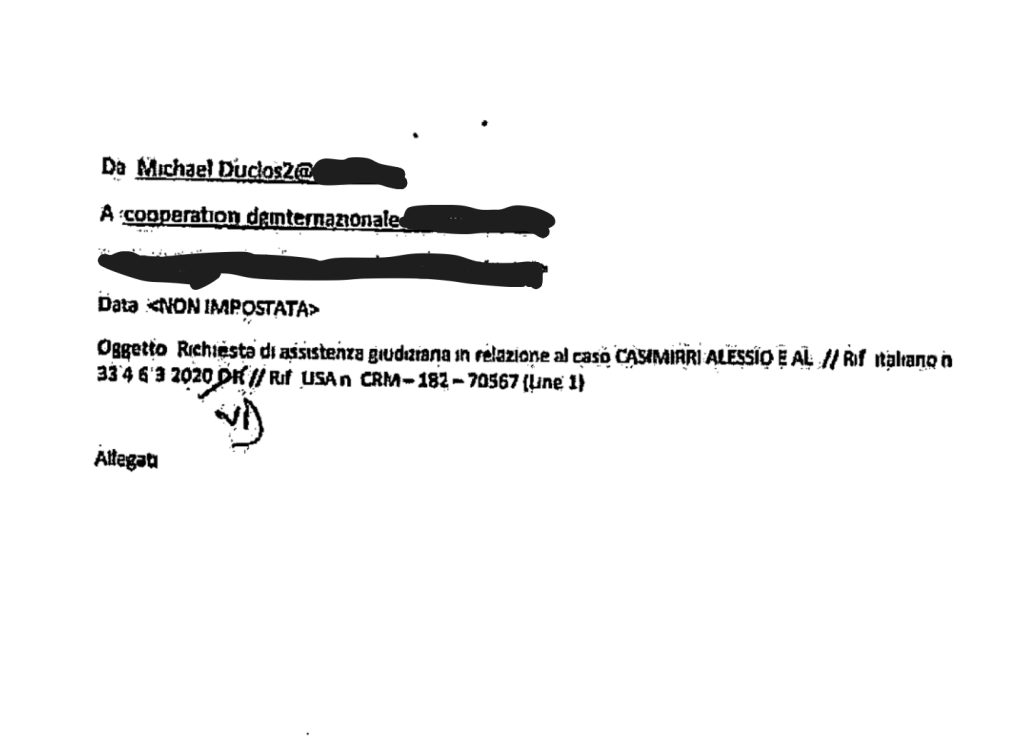

Le intercettazioni della Fbi

Una comunicazione proveniente da Michael Duclos, procuratore presso il Cyber team, Office of international affairs criminal division, del dipartimento di Giustizia degli Stati uniti, ci permette di comprendere meglio l’origine di queste attività di intercettazione preventiva: si afferma, infatti, che le registrazioni erano state svolte dalle forze di polizia statunitensi e poi fatte pervenire all’Italia. Per poter dare seguito all’attività di assistenza giudiziaria internazionale, Duclos chiedeva, inoltre, se «le autorità italiane avevano ancora necessità che il nostro ufficio ottenga registrazioni direttamente da Google?» e poi «quali fossero gli elementi di prova in possesso delle autorità italiane in grado di dimostrare che le comunicazioni e informazioni presenti negli account indicati fossero pertinenti con reati oggetto di indagine? Si prega di descrivere fatti e prove».

La risposta del procuratore generale

Dopo aver indicato i vecchi profili penali dei titolari degli account messi sotto sorveglianza, il procuratore generale Francesco Piantoni rispondeva – siamo sempre nel marzo del 2020, anche se l’assistenza giudiziaria internazionale è ancora attiva nel maggio del 2022 (nota della Dcpp, n.224/B1/Sez. 2/9699/2022) – che «le comunicazioni intercorse tra i due ex brigatisti latitanti (Casimirri e Loiacono) e tra questi e i due ex terroristi Persichetti e Piccioni (redattore del giornale online “Contropiano”, ndr) sono di rilevante interesse investigativo nell’ambito del presente procedimento, finalizzato all’individuazione di eventuali corresponsabili dell’eccidio di via Fani».

Ad avviso della procura, appariva sospetta la cronologia dei contatti, perché tre delle cinque comunicazioni tra Casimirri e Loiacono, intercettate nel 2018, erano avvenute a ridosso del quarantennale del rapimento Moro, che aveva avuto una importante risonanza mediatica. Non solo, i motivi di sospetto – proseguiva il magistrato – erano dovuti al fatto che nel 2018 si erano chiusi i «lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro», nonché «per l’attivo interesse che Persichetti Paolo e Piccioni Francesco dimostrato, in questi ultimi anni, con interventi pubblici e pubblicazioni che hanno accompagnato i lavori della Commissione parlamentare […] In più circostanze, infatti, sia Persichetti che Piccioni hanno preso posizione sostenendo sempre, anche a fronte delle nuove acquisizioni della Commissione, quanto affermato dai brigatisti rossi nel corso dei processi è delle audizioni in Commissione e dell’impegno profuso nel seguire i lavori della Commissione parlamentare e nell’intervenire pubblicamente per smentire la necessità di qualsiasi ulteriore approfondimento investigativo».

Lo stralcio dei fascicoli

Questo nuovo filone d’indagine aperto nel 2020 contro ignoti, si scindeva nel 2021 con la mia iscrizione nel registro degli indagati e l’avvio di una ulteriore inchiesta incentrata sul ruolo di Casimirri, volta ad approfondire vecchi aspetti, degli ever green del sequestro Moro: l’abbandono delle macchine del commando brigatista in via Licinio Calvo, l’ampia letteratura dietrologica su via dei Massimi e altri aspetti affrontati dalla Cm2. Indagine, anche questa, che ha condotto alla clamorosa smentita delle ipotesi investigative.

Le frustrazioni dell’antiterrorismo

Ci siano consentite, infine, alcune considerazioni sulle parole del procuratore generale Francesco Piantoni, condivise dal pubblico ministero Albamonte (oggi passato alla Dnaa): a suo avviso svolgere lavoro storico e giornalistico a distanza di quarant’anni dai fatti esaminati (nel frattempo siamo arrivati a 48), decostruire le fake news e le narrazioni complottiste sul rapimento Moro, per altro con riscontri storici di rilievo, mettere in discussione i limiti e le imprecisioni della verità giudiziaria e le narrazioni mainstream, sono un atteggiamento sospetto da indagare, perché – ritiene sempre il procuratore – volti a nascondere la verità, inquinare le prove, coprire dei complici. Tutte ragioni che ai suoi occhi giustificavano addirittura lo svolgimento di rogatorie internazionali con gli Stati uniti e l’intercettazione del traffico mail degli interessati, fino al sequestro di un archivio e degli strumenti di lavoro di un ricercatore e allo sconvolgimento della vita di una famiglia.

Nel fascicolo dell’inchiesta emergono continue ed evidenti dimostrazioni della spasmodica ricerca, all’interno della mole enorme di materiale digitale e carte sequestrate, di rivelazioni inedite su persone e circostanze. Emerge una costante frustrazione che segna tutta l’inchiesta e la fallimentare caccia ai fantasmi, dovuta ad un appiattimento sulle tesi della dietrologia, messa in piedi dal baraccone dell’antiterrorismo, sempre più bisognoso di spettri da creare per giustificare la propria esistenza.

Processo Spiotta, in aula il capo dei Ros ammette, «sulla morte di Cagol non abbiamo indagato»

Corre veloce il processo di Alessandria per la sparatoria del 5 giugno 1975 davanti la cascina Spiotta, dove era stato nascosto l’imprenditore vinicolo Vallarino Gancia, rapito dalla colonna torinese della Brigate rosse per autofinanziare l’organizzazione e nella quale morirono la fondatrice della Brigate rosse Margherita Cagol e alcuni giorni dopo, a seguito delle ferite riportate, l’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso.

Nell’ultima udienza di martedì 10 febbraio, con l’esame del colonnello Bogliacino, capo del Ros di Torino e responsabile dell’indagine che ha portato all’incriminazione di tre ex appartenenti alle Brigate rosse, Lauro Azzolini, Renato Curcio e Mario Moretti, è terminato l’esame dei testi indicati dalla pubblica accusa. I pm hanno rinunciato agli altri quattro testimoni (tutti carabinieri) indicati all’inizio. Anche le parti civili, diversamente da quanto annunciato in avvio di processo, dove avevano promesso un’agguerrita battaglia, hanno assunto lo stesso sbrigativo atteggiamento. Il prossimo dieci marzo verranno esaminati i testi proposti delle difese e i cui nomi si conosceranno nei prossimi giorni.

Il nodo dei consulenti storici

Nella stessa udienza la corte dovrà sciogliere il nodo rilevante dei consulenti. L’avvocato Francesco Romeo, difensore di Mario Moretti, ha chiesto la testimonianza dello storico Marco Clementi, autore di diversi volumi e studi sulla storia politica del brigatismo rosso, per approfondire un aspetto centrale lungamente esaminato nel processo, ovvero le modalità operative e la storia della struttura organizzativa delle Brigate rosse. Un anno fa, quando venne proposto il nome di Clementi ci fu una levata di scudi dei pubblici ministeri Gatti e Santoriello, nonché delle parti civili, che alla fine proposero come «controprova» l’ex pubblico ministero Armando Spataro (ne abbiamo scritto qui). Un richiesta sorprendente perché avanzata dall’avvocato Guido Salvini, ex giudice istruttore e poi gip, ex collega e acerrimo avversario di Spataro che in un recente libro, Tiro al piccione, una storia del Palazzo di Giustizia, definisce più volte suo «persecutore» (insieme a «Borrelli, D’Ambrosio, Casson e ultima arrivata Grazia Pradella, oltre ai consiglieri del CSM che aprirono la procedura di incompatibilità ambientale»). Il presidente Paolo Bargero, che sta conducendo in maniera impeccabile il processo, dovrà dirimere la questione insieme alla corte.

Si tratta di un tema per nulla secondario e che è ritornato anche nel corso del lungo esame del colonnello Bogliacino, che proprio in avvio di udienza ha sottolineato l’approccio multidisciplinare dell’indagine. I cinque decenni di distanza dai fatti hanno inevitabilmente richiesto – ha spiegato il dirigente del Ros del capoluogo sabaudo – un notevole lavoro archivistico, con raccolta dei fascicoli processuali nelle sedi giudiziarie, negli archivi interni dei Ros e nelle sedi archivistiche istituzionali, come gli archivi di Stato, che hanno impegnato l’intera metà, forse più, della inchiesta. Al punto che è stato necessario l’aiuto di elementi del Ros di Roma non per le tipiche attività di intercettazione e pedinamento, o per l’acquisizione di prove scientifiche, ma per il reperimento e l’elaborazione dell’enorme quantità di documentazione scritta.

Indagini di polizia, ricerca storica o polizia della storia?

Caratteristiche tipiche di una indagine storica più che ti una inchiesta giudiziaria. Il colonnello ha ammesso che è stato condotto un enorme lavoro interpretativo della letteratura coeva prodotta dalle Brigate rosse. Chiara ammissione del fatto che ai carabinieri si è chiesto anche di fare gli storici. Questo intreccio sbilanciato tra ricerca storica, su una quantità importante di materiali documentali, ed elementi forensi tradizionali, più scarsi, come l’individuazione di tracce dattiloscopie, biologiche e grafologiche o lo studio della ex scena del crimine, molto meno l’analisi balistica perché i reperti sono stati distrutti nel frattempo, l’abnorme attività di intercettazione telefonica e ambientale in buona parte illegittima (come stabilito dalla stessa corte), hanno contraddistinto l’indagine e le udienze.

Altri aspetti richiamati dal colonnello del Ros e dai pm, come le similitudini operative e logistiche col precedente sequestro Sossi, oppure la presunta natura verticistica della struttura organizzativa brigatista, dipinta come un monolite, un mitologico cubo d’acciaio, hanno mostrato i limiti di rappresentazioni prive di temporizzazione storica. Un processo inevitabilmente sbilenco perché la storia fa fatica a restare costretta all’interno di una trama processuale e perché il teorema accusatorio, con il quale si chiede la condanna di Curcio e Moretti, è fondato unicamente sull’interpretazione di documenti dell’organizzazione e su libri da loro scritti.

Non esisteva ancora un esecutivo

Più interessante è stata la fase del controesame: dopo aver per tutto il tempo indicato la presenza continuativa di un «esecutivo» e di una «direzione strategica» già nel 1974-75 (rappresentazione funzionale al teorema che designa Curcio e Moretti come i registi a distanza del sequestro e quindi anche della sparatoria, tutto ciò ai fini della dimostrazione del loro concorso morale), retrodatando fino alle origini aspetti organizzativi successivi, davanti alle contestazioni dell’avvocato Romeo, il colonnello ha dovuto convenire che nel giugno 75 non c’era un «esecutivo» ma un «nazionale». Quando gli è stato chiesto dove avesse ricavato la presenza in quella fase di un esecutivo, ha risposto: «dall’esame dei documenti prodotti e dai libri stessi dei Br». Dunque da valutazioni soggettive e interpretazioni personali. Quando gli è stato chiesto quale termine viene impiegato nei libri degli imputati, ha riconosciuto che utilizzano la parola «nazionale». Davanti alle contestazioni mosse dall’avvocato Steccanella ha ammesso anche la differenza tra sequestro Sossi e Gancia per poi rispondere a una precisa domanda dell’avvocato Romeo che, nonostante il ritrovamento del bossolo vicino il corpo di Mara Cagol (leggi qui), non è stato sviluppato alcun ulteriore approfondimento investigativo perché le circostanze della morte della Cagol non hanno interessato l’inchiesta.

Ma dovrebbero interessare il processo rimettendo al centro tutto quello che accadde sulla collina della Spiotta quel 5 giugno di cinquantuno anni fa.

Sostieni Insorgenze

https://paypal.me/insorgenzeonline

I fiori per Mara Cagol sotto sorveglianza e l’incontro mai avvenuto tra Curcio e Moretti, appunti sulle indagini paranoiche per i fatti della cascina Spiotta

Era il giugno del 2022, da almeno sei mesi la procura di Torino aveva riaperto le indagini per la sparatoria avvenuta 46 anni prima davanti la cascina Spiotta, in località Arzello, nel Monferrato. Nel conflitto a fuoco erano rimasti uccisi l’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso e la fondatrice delle Brigate rosse, Mara Cagol. La colonna torinese aveva portato a termine il giorno precedente il primo sequestro per autofinanziamento della organizzazione. L’imprenditore vinicolo Vallarino Gancia era stato prelevato nei pressi della sua tenuta di Canelli e condotto all’interno della cascina.

Bruno D’Alfonso, ex carabiniere figlio dell’appuntato rimasto ucciso, aveva depositato nel novembre del 2021, sulla base di una ricostruzione complottista della vicenda, un esposto per la riapertura delle indagini. La procura torinese, competente territorialmente dopo la creazione dei distretti antimafia e antiterrorismo, aveva aperto un fascicolo contro ignoti anche se già dall’aprile successivo l’attività investigativa si era concentrata prevalentemente contro l’ex brigatista Lauro Azzolini. Nel frattempo i carabinieri avevano scoperto che questi era stato già indagato e prosciolto dal giudice istruttore di Alessandria 35 anni prima, nel 1987. Le ricerche della vecchia sentenza-ordinanza erano andate a vuoto perché le carte erano andate distrutte nell’alluvione del 1994, che aveva devastato gli archivi del tribunale. Come abbiamo già raccontato in passato (qui), la procura decise comunque di portare avanti l’indagine senza avvertire il gip del grave problema giuridico sopraggiunto nel frattempo (il vulnus verrà sanatosolo nel maggio del 2023), continuando ad indagare, pedinare e intercettare, nonostante la legge lo vietasse, una persona prosciolta.

Mara e i fiori sospetti

Sospinti da questa escalation senza limiti, gli inquirenti arrivarono persino a mettere sotto controllo la cascina dove era avvenuta la sparatoria più di quattro decenni prima. Tre microcamere furono piazzate per sorvegliare chi accedeva sul posto. Nel corso dei sopralluoghi, svolti nei mesi precedenti, gli inquirenti avevano saputo dalla proprietaria che in passato, in prossimità della ricorrenza del conflitto a fuoco, avvenuto il 5 giugno del 1975, «una persona aveva deposto un mazzo di fiori in memoria di “Mara”, Cagol Margherita».

E’ in questo clima di sospetto parossistico e ossessione investigativa senza freni che la procura disponeva la video-sorveglianza del cancello e della stradina che porta alla cascina per identificare la, o le persone, che avrebbero potuto nuovamente deporre dei fiori in occasione dell’anniversario della uccisione di Mara Cagol. Il monitoraggio video veniva attivato dalle ore 20.00 del 4 giugno 2022, fino alle 11.20 del 6 giugno successivo, senza alcun esito. Il misterioso fioraio, più avveduto dei carabinieri, non sin era fatto vivo.

Qualche settimana dopo, il 27 giugno, gli inquirenti attivavano anche un dispositivo di geolocalizzazione all’interno della vettura di Renato Curcio, all’epoca marito di Mara Cagol e cofondatore delle Br, nonché di Mario Moretti e di altri ex brigatisti, formalmente ancora non indagati. L’escalation investigativa decollava con centinaia di ore di intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché servizi di osservazione, controllo e pedinamento che la corte di assise di Alessandria ha poi parzialmente censurato, perché illegali

La rete fantasma dei pensionati

Nella prima informativa sull’indagine denominata «Erebo» (nella mitologia greca indica la dimora dei defunti,) consegnata nel febbraio 2023 alla procura di Torino, i Ros dei carabinieri espongono una delle tecniche investigative utilizzate per condurre l’inchiesta: «questo Reparto ha beneficiato degli effetti di alcune stimolazioni ai soggetti monitorati: le notizie stampa legate alla riapertura delle indagini (Ansa del 27 ottobre 2022 che innesca una serie di articoli sulla stampa e siti online), la proiezione dei docufilm “Esterno Notte” sul sequestro Moro e “Il nostro Generale” su Carlo Alberto Dalla Chiesa sui canali Rai, le prime convocazioni dei brigatisti per essere interrogati e la convocazione in contemporanea dei personaggi principali per le escussioni conclusive. Tali eventi hanno fatto sorgere negli ex appartenenti all’organizzazione terroristica la necessità di sentirsi, incontrarsi, confrontarsi e stabilire una linea comune».

Questa «attivazione», innescata dall’esterno, dei contati tra ex appartenenti alle Brigate rosse negli anni 70, ormai persone anziane, diversi dei quali deceduti nel corso dello stesso processo (Attilio Casaletti, Angela Vai, Pierluigi Zuffada, Raffaele Fiore, Alberto Franceschini), ha permesso – scrivono sempre i Ros – di «ricostruire la fitta rete di contatti, tra gli ex brigatisti interrogati nel corso dell’indagine, per condividere le informazioni, stabilire una linea comune», per poi concludere con un singolare gusto del paradosso: «si è ben compreso che, ancora oggi, gli ex brigatisti sono legati tra loro in una rete ramificata».

«Gruppi di affinità», sarebbe stato più corretto dire, piuttosto che «rete,» tra persone che vivendo in una stessa città, Milano nel caso specifico, hanno mantenuto rapporti o occasionali motivi di incontro durante presentazioni di libri e conferenze. Oppure sparuti contatti telefonici tra ex che hanno condiviso scelte processuali o medesimi spazi carcerari. L’indagine insiste a lungo per dimostrare come questa fantomatica «rete» si sia attivata per assumere informazioni e stabilire una linea di condotta comune davanti ai pm, come se una tale condotta fosse sospetta e illecita, un’anticipazione della colpa con ribaltamento dell’onere della prova e non già semplice volontà di comprendere cosa stia accadendo e semmai legittimo esercizio dell’attività difensiva.

La falsa notizia dell’incontro tra Curcio e Moretti

Oltre ad Azzolini e alla moglie Bianca Amelia Sivieri, tra i più gettonati nelle intercettazioni e servizi di ocp disposti dal’Arma, c’è Renato Curcio e il suo entourage familiare (nel fascicolo si trova addirittura una conversazione con moglie e figlia, priva di qualunque legame con l’inchiesta in corso, sulla guerra Russo-Ucraina da pochi giorni iniziata), a causa dei suoi frequenti viaggi di lavoro. Ad ottobre e novembre 2022 e poi nel successivo febbraio 2023, Curcio si reca a Milano dove presenta il suo libro sul Capitalismo cibernetico, e tiene dei cicli di conferenze. Ogni volta ad attenderlo al suo arrivo in stazione centrale, oltre ai carabinieri c’è sempre la stessa persona, Antonio C. che fa il tassista e lo ospita nella sua casa. Si tratta di un amico della Sivieri a cui si aggrega anche una terza persona, Mario D., amico di entrambi. Quest’ultimo aveva ospitato la moglie di Curcio, Marita Prette, nel novembre precedente. Ne scrivono i carabinieri a causa di una telefonata intercettata in cui «Prette dice a Curcio che da casa di Mario (ndr. Mario D.) si vede una giornata limpida».

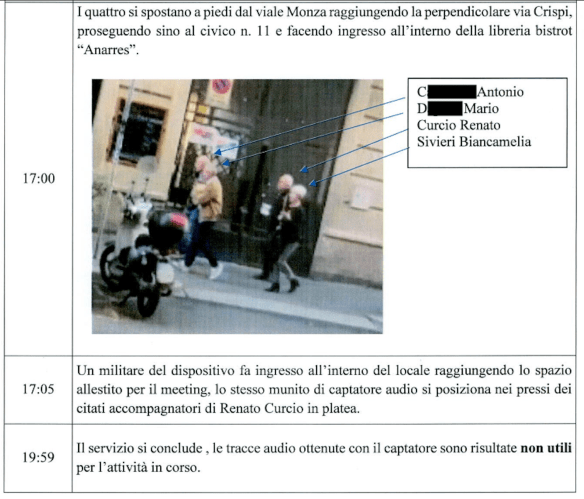

Il gruppo viene identificato non solo attraverso le intercettazioni e gli ambientali nelle macchine, ma anche grazie ai servizi ocp dove, in occasione della presenza di Curcio il 29 ottobre 2022 presso la libreria Anarres, vengono fotografati.

Nell’informativa che relaziona le attività svolte, i carabinieri non riportano alcun incontro di Curcio con Moretti, che per altro è in regime di semilibertà a Brescia, da dove non può spostarsi senza autorizzazione.

Nonostante ciò Repubblica cronaca di Torino, lo scorso 27 febbraio ha diffuso la notizia di un presunto incontro segreto tra i due, «Il piano e un caffè segreto: così gli ex brigatisti si sono incontrati 50 anni dopo la Spiotta». La fake news nasce da un banale equivoco dovuto alla frettolosa lettura della trascrizione della intercettazione ambientale del 28 febbraio 2023, quando al rientro dalla conferenza tenuta la sera precedente a Milano, Curcio raccontava alla moglie, venuta a prenderlo alla stazione Termini di Roma, come era andato il soggiorno milanese. Nella conversazione captata, iniziata alle 12,34, Curcio riferisce il comportamento tenuto da Mario Moretti il 14 febbraio precedente davanti ai pm, riportatogli dalla Sivieri nell’incontro avuto il giorno prima nel bar Alemagna, di fronte al stazione centrale. Spiega che Sivieri (Bianca) è venuta con Antonio (il tassista), «così poi siamo andati a prendere Mario.. (Mario è Mario D. L’amico che aveva ospitato Prette ndr) e siamo stati fuori, in un bar». Prette chiede come Sivieri potesse essere venuta a conoscenza di quelle informazioni (prova che Moretti non era presente), Curcio risponde che probabilmente erano pervenute dall’avvocato Burani, legale anche della Sivieri. Dopo aver accennato più volte a Moretti, diciannove minuti più tardi, alle 12,53, Curcio inizia a parlare di un altro Mario, (si tratta di Mario D. che era presente all’incontro. Gli stessi carabinieri non accennano mai al fatto che possa trattarsi di Moretti), dicendo di averlo trovato molto bene e di avergli consegnato i libri. La confusione tra il nome di Mario Moretti, di cui si racconta per sentito dire, e la presenza dei Mario D. ha generato l’errore.

L’inchiesta con la sua mole di intercettazioni d’ogni tipo e d’interpretazioni creative non ha certo bisogno di ulteriori suggestioni fondate su false notizie.

Sostieni Insorgenze

https://paypal.me/insorgenzeonline

Fenzi, «su Moretti ho sbagliato, non era alla Spiotta»

Riparte il processo di Alessandria per la sparatoria del 5 giugno 1975 davanti la cascina Spiotta, nella quale trovarono la morte la fondatrice della Brigate rosse Mara Cagol e il cararbiniere Giovanni D’Alfonso. Si è svolta martedì 27 gennaio 2026 l’ottava udienza

«Tra i rapitori di Gancia c’era forse qualcuno di origine calabrese?», la domanda sollevata dal legale di parte civile, Nicola Brigida, è risuonata più volte volte nella nuova aula che ha accolto la riapertura del processo per la sparatoria del 5 giugno 1975 alla Cascina Spiotta, in località Arzello di Acqui Terme, dove trovarono la morte l’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso e la fondatrice delle Brigate rosse Mara Cagol. I singolari quesiti, rivolti ai soli due testi che hanno accettato il contraddittorio processuale, hanno accentuato l’effetto surreale e straniante che si è respirato per l’intera mattinata. Dopo che Lauro Azzolini, lo scorso marzo 2025, con una deposizione spontanea ha rivelato di essere lui il brigatista sopravvissuto al conflitto a fuoco e poi fuggito nel bosco, il processo sembra trascinarsi. Pubblica accusa e parti civili, spiazzate dall’inaspettata rivelazione, hanno visto la loro strategia processuale incepparsi. Le parole di Azzolini hanno spazzato via le congetture complottiste delle parti civili e tolto argomenti ai pm, chiarendo come quella mattina, lui e Mara Cagol, fossero stati colti di sorpresa reagendo in modo improvvisato, senza seguire alcuna direttiva impartita da presunti vertici. Come invece sostenuto nel teorema della pubblica accusa per tirare in ballo anche la responsabilità penale di Renato Curcio e Mario Moretti, non tanto nel sequestro dell’imprenditore vinicolo Vallarino Gancia, che Cagol e Azzolini custodivano all’interno della Spiotta, reato ormai largamente prescritto, ma in qualità di mandanti apicali del conflitto a fuoco (anche se non presenti) e dunque nella morte dell’appuntato Giovanni D’Alfonso. Accertata l’identità del fuggitivo, per ritrovare un senso il processo dovrebbe allargare il suo raggio d’azione anche sulle circostanze della morte di Mara Cagol, chiarendo una volta per tutte come la donna venne uccisa, alla luce anche di quanto recentemente emerso sul bossolo proveniente da un arma dei carabinieri, ritrovato accanto al luogo dove giaceva il suo corpo.

La ripresa delle udienze

Dopo una sospensione di sei mesi dovuta alla sostituzione della giudice a latere, martedì 27 gennaio il processo è ripartito con l’ottava udienza. Tra i testimoni convocati: Biancamelia Sivieri, moglie di Lauro Azzolini, non si è presentata avvalendosi della facoltà di non rispondere, poiché testimone imputata di reati connessi. Scelta condivisa anche dall’altro teste, Antonio Savino. I due hanno inviato delle lettere alla corte tramite il loro legale. Analogo atteggiamento c’è stato da parte della ex brigatista Nadia Mantovani, catturata nel gennaio del 1976 nella base di via Maderno a Milano insieme a Renato Curcio, che però è venuta in aula a comunicare davanti alla corte la sua indisponibilità. Al contrario Enrico Fenzi, già collaboratore di giustizia, ha preferito rispondere alle domande anche per correggere le affermazioni fatte durante un’audizione della commissione Moro 2, presieduta da Giuseppe Fioroni, e ribadite agli autori di due recenti volumi complottisti, Simona Folegnani e Berardo Lupacchini, che su quelle affermazioni avevano costruito una sprovveduta narrazione del rapimento Gancia e della sparatoria davanti la Spiotta, ormai utile solo alla critica dei roditori.

«Mi sono sbagliato su Moretti, non era lui il fuggitivo»

Fenzi, ormai ultraottantenne, come alcuni degli imputati alla sbarra, ha ammesso di essersi sbagliato. Le sue – ha affermato – «erano solo impressioni», ricavate nel carcere speciale di Palmi dove si registrava «un clima di ostilità e avversione nei confronti di Mario Moretti che andava al di là delle ragioni politiche». Soprattutto Franceschini – ha sottolineato Fenzi – si mostrava «severo e rancoroso, invelenito personalmente contro Moretti, a cui veniva attribuito il disastro della Spiotta». Allora – ha proseguito l’ex professore della università di via Balbi, studioso di Petrarca: «ho associato questo odio al fatto che fosse Moretti il fuggitivo. Evidentemente mi sbagliavo». Fenzi, a conclusione della sua testimonianza, ha voluto precisare che «Moretti non era una spia», raccontando di come una volta lo avessero messo in cella con Giorgio Semeria, un brigatista milanese che lo riteneva responsabile della sua cattura e del tentato omicidio nei suoi confronti da parte del brigadiere Atzori, su una pensilina della stazione centrale di Milano, il 22 marzo del 1976 (oggi sappiamo che a consegnarlo fu il confidente del Sid Leonio Bozzato, suo contatto diretto nella colonna veneta). «Il carcere era un laboratorio», ha spiegato Fenzi, e qualcuno ai vertici dell’amministrazione penitenziaria voleva vedere cosa potesse accadere.

Nella sua lunga deposizione, dovuta alle numerose domande del pubblico ministero Emilio Gatti, uno che ricorda quei giocatori di golf che non riescono mai ad andare in buca, Fenzi ha ridimensionato anche il suo ruolo nelle Brigate rosse. Ha raccontato di essere stato arruolato nella colonna genovese da Gianfranco Faina, era il 1976, ma che dopo una fase iniziale fu congelato, prima di essere arrestato nel maggio 1979, smentendo così la tesi di una colonna genovese fondata dagli intellettuali di Balbi che si trascinarono dietro pochi marginali, sostenuta dallo storico Sergio Luzzato nel suo recente volume, Dolore e furore, per altro citato in aula dallo stesso pm Gatti, che tiene a mostrare di aver studiato.

«Solo dopo la scarcerazione», nell’estate 1980, Fenzi ha raccontato di aver preso parte alla burrascosa direzione strategica di Tor san Lorenzo. Era lì per esporre le critiche mosse dal collettivo dei prigionieri di Palmi, anche se cambiò presto opinione e si avvicinò a Moretti, soprattutto al momento della separazione della colonna milanese Walter Alasia dalle altre colonne Br. A quel punto fu incaricato di salire a Milano per tentare di ricucire i rapporti col gruppo dissidente. Attività che si interruppe con l’arresto, accanto a Moretti, del 4 aprile 1981.

Le carte segrete dell’avvocato Brigida

E’ a questo punto che la Calabria ha fatto improvvisamente irruzione nel processo per fatti accaduti nelle lontane Langhe dell’alessandrino. Il legale di parte civile Brigida ha chiesto a Fenzi se era mai stato in terra calabrese e avesse soggiornato a Soverato: «Ha mai saputo se nelle Br c’era un militante calabrese? Perché secondo Gancia, uno dei suoi rapitori aveva un accento del genere». Fenzi ha risposto che nel 1980 era stato ad Africo, ospite di Rocco Palamara, un noto anarchico impegnato nelle lotte delle braccianti raccoglitrici di bergamotto, nemico giurato della ‘ndrangheta locale, e che per questo era stato gambizzato. Una storia narrata anche da Corrado Staiano in Africo. Gli avvocati della difesa hanno contestato la pertinenza dei quesiti con le vicende della Spiotta, dove per altro nessuno degli inquisiti o sospettati nelle indagini è mai risultato avere origini calabresi. E’ apparso chiaro che tra le parti civili ci sono avvocati che stanno utilizzando il processo di Alessandria come trampolino di lancio per ennesime piste di indagine, magari sul sequestro Moro o in vista di una nuova “strabiliante” puntata di Report.

Se la storia la fanno i Ros

L’udienza è proseguita con l’esame di un maresciallo dei Ros di Torino, tra gli autori della informativa riassuntiva delle indagini. Come già accaduto in una precedente udienza del giugno scorso, nella quale aveva deposto un suo collega del Ros di Roma, ci si è trovati di fronte ad una situazione imbarazzante. I detective dei carabinieri sono stati chiamati a svolgere un lavoro di archivio e storico-interpretativo che esula la semplice catalogazione di fatti giuridici, come sentenze o vecchie indagini. Questi analisti si sono dovuti misurare con un ostacolo a volte molto più grande delle loro forze e conoscenze, anche in ragione della loro età anagrafica. Così durante il controesame le difese hanno avuto agile gioco nell’evidenziare le numerose contraddizioni o inesattezze: Maraschi forzosamente collocato nella colonna milanese anziché in quella torinese, dove era riparato dopo le indagini sulla comune lodigiana di provenienza, per dimostrare che il sequestro fu opera non solo della colonna di Torino ma anche di Milano e così poter meglio accusare Curcio e Moretti. Oppure i ripetuti errori sul ruolo dello stesso Moretti (che entrò nelle Br nei primi mesi del 71 e non nel 70; non fu lui a interrogare Sossi ma Franceschini); l’anticipazione del valore operativo attribuito alle bozze di una discussione prolungatasi un intero anno sulla futura struttura interna delle Br, varata solo dopo i fatti della Spiotta e non prima; la tendenza a percepire alcuni concetti, divenuti anche codici linguistici, come «rompere l’accerchiamento», in termini unicamente forensi e non politici. Limiti di una indagine per fatti lontani cinquant’anni che inevitabilmente non riesce a misurarsi con la storia. Perché la storia non si fa con in processi penali.

Sostieni Insorgenze

https://paypal.me/insorgenzeonline

La classe operaia va in paradiso, la vita politica e il tragitto intellettuale di Vincenzo Guagliardo

Vincenzo ha cessato di vivere dopo una lunga malattia nella serata di martedì 13 gennaio 2026

di Paolo Persichetti

Ho conosciuto Vincenzo Guagliardo all’interno del reparto semilibertà di Rebibbia nel giugno del 2008. Vincenzo e gli altri arrivarono la sera, rientrando in carcere da quella porzione di libertà controllata che ritmava le giornate del semilibero. Eravamo sei detenuti politici, tutti provenienti da quella che era stata la traiettoria delle Brigate rosse romane con le loro divisioni. Vincenzo erano l’unico che veniva dalle colonne operaie del Nord. Con noi c’era anche un detenuto di destra, malandato: deambulava a fatica per i postumi di una ischemia cerebrale. In quello stato avrebbe dovuto esser fuori da tempo. Lo avevano arrestato trentuno anni prima, quando io ero solo un quindicenne. Anche se in pessime condizioni lo riconobbi subito perché, molte vite prima, nel 1989, eravamo rinchiusi nella stessa sezione speciale G12 di Rebibbia. Allora era grasso e con fatica riusciva ad entrare in cella, ricordo che per farlo doveva girarsi di lato. Era un gourmand, parlava sempre di piatti da cucinare, lo faceva a voce alta, alternando grasse risate, con un altro detenuto di destra come lui. Convivevamo nella stesso reparto ma separati dai divieti di incontro.

Una mattina la direttrice della semilibertà convocò cinque di noi e il detenuto di destra. Io fui risparmiato, forse perché appena arrivato. Con toni affabili e gradevoli, come se nulla fosse rimproverò quel gruppo di pluriergastolani schierati davanti a lei, i più con una ultratrentennale permanenza nelle carceri, come fossero dei semplici scolaretti perché le loro celle erano troppo sporche: prima di uscire o al rientro avrebbero dovuto occuparsi della loro pulizia. Per tirarsi fuori dall’imbarazzante situazione uno di loro improvvisò una battuta geniale di cui ridemmo per giorni: «vede dottoressa, lei ha ragione, ma deve capire che noi abbiamo la coscienza sporca».

Ricordo questo episodio perché rende la situazione di quel periodo e i tanti racconti del carcere che Vincenzo faceva, le mille situazioni, le impensabili convivenze, le mediazioni, le lotte e gli scontri ma sempre con una deontologia di fondo: la condizione comune di oppressione che imponeva di mettere da parte la differenze, la difesa del popolo rinchiuso, il rispetto di chi non rompeva il patto di solidarietà, quelli che nel gergo carcerario sono i «bravi ragazzi».

Con Vincenzo ci fu subito empatia, condivisione di pensiero, letture, concetti. La comune padronanza del francese e di autori che scrivevano in quella lingua ci avvicinò molto come la battaglia contro la cultura dell’emergenza, il populismo giustizialista, le legislazioni premiali, le derive vittimarie, l’abolizionismo penale, temi che aveva approfondito con ricchezza di pensiero nei suoi studi carcerari.

Una vita da migrante

Era nato nel 1948 a Bou Akour, nel nord della Tunisia, da una famiglia italiana emigrata dalla Sicilia alla fine dell’800, in quello che all’epoca era un protettorato francese. Il padre Salvatore era nato sul posto, la mamma veniva dall’isola. Il padre, fabbro-ferraio, costruiva mulini, ma una volta raggiunta l’indipendenza nazionale con Bourguiba, commercianti e proprietari agricoli stranieri iniziarono a lasciare il Paese, costringendo anche la famiglia Guagliardo, con molto meno lavoro, a partire.

L’arrivo nel campo profughi di Fuorigrotta

Era il 1962, arrivati a Napoli i Guagliardo furono rinchiusi in quarantena nel campo profughi di Fuorigrotta. Dopo un mese salirono sul primo treno per il nord, destinazione Torino. Mentre Salvatore trovò subito lavoro in Fiat, per Vincenzo e il fratellino non fu facile dimenticare il sole, le palme, i tramonti e i giochi di strada della Tunisia, dove avevano convissuto senza differenze con mussulmani, cristiani ed ebrei. Sconcertante fu per loro la scoperta del razzismo verso i meridionali.

La Fgci e i Quaderni rossi

Attraverso la lettura dei quotidiani, delle riviste politiche e dei volantini, Vincenzo apprese l’italiano e iniziò la sua formazione politica. Nel 1964 si iscrisse alla Federazione giovanile comunista ma fu subito attratto dai fondatori dei marxismo operaista che individuavano nella rivolta operaia di Piazza Statuto, del luglio 1962, l’emergenza di una nuova componente sociale meno malleabile e potenzialmente rivoluzionaria. Tumulti condannati invece dal Pci perché portatori di una carica eccessivamente antisistema, autonoma e non governabile dal partito. Per queste ragioni iniziò a frequentare la redazione dei Quaderni rossi dove conobbe Vittorio Rieser. Redarguito dai dirigenti del partito per questi contatti, sentendosi per giunta spiato nei suoi movimenti, abbandonò la Fgci per collaborare con l’archivio della rivista fondata da Panzieri e col giornale La voce operaia, che diffondeva anche fuori dalle officine. Un foglio che raccoglieva le denunce dei lavoratori della Fiat contro i ritmi di lavoro e il dispotismo di fabbrica.

Nella lista nera dei sovversivi

Dopo aver lavorato in alcuni cantieri edìli, entrò in prova alla Fiat ma non fu assunto (nonostante avesse mantenuto un profilo anonimo). La più grande azienda automobilistica italiana aveva messo a punto da tempo, con la complicità della questura e di personale di polizia e carabinieri, un efficiente sistema di spionaggio delle maestranze, con schedature di massa delle opinioni politiche, dei comportamenti e orientamenti sessuali e religiosi. Un sistema di controllo politico e dispotico dell’ambiente di lavoro che venne alla luce quasi casualmente nell’agosto 1971, grazie ad una improvvisa perquisizione fatta dal pretore Raffaele Guariniello che portò alla scoperta di 350 mila schede.

L’assemblea studenti-operai di Torino

Vincenzo dovette rassegnarsi a trovare lavori come fresatore in piccole fabbrichette dell’indotto da dove, per altro, venne licenziato per attività sindacale. Nel frattempo, siamo nel 1969, partecipa all’assemblea studenti-operai nella quale si tentava di saldare le diverse esperienze di lotta provenienti dalla contestazione del Sessantotto con le preesistenti mobilitazioni operaie.

L’assemblea stampava un volantino dal titolo Lotta continua, che raccoglieva le effervescenze politiche, culturali e di lotta del periodo ma l’arrivo di una componente studentesca pisana, guidata da Sofri, mutò gli equilibri all’interno del gruppo. «Noi operai – raccontava Vincenzo – ad una certa ora dovevamo andare a dormire perché avevamo il turno di lavoro la mattina presto, così gli altri prendevano il sopravvento e noi il giorno dopo ci trovavamo davanti a decisioni e linee politiche che non avevamo condiviso». Vincenzo non sentiva il bisogno di questi «intellettuali organici»: la classe operaia poteva pensare da sola, per questo abbandona l’assemblea dal cui foglio prenderà nome un importante movimento politico.

Piazza Fontana, la scelta delle armi e le lotte alla Magneti Marelli

C’è un forte orgoglio operaio nel tragitto politico-intellettuale di Vincenzo Guagliardo che segna la formazione di settori di ceto operaio indipendenti dalle organizzazioni storiche e che daranno vita alle esperienze dei gruppi rivoluzionari armati nelle maggiori fabbriche del Nord. La strage di piazza Fontana fu per Vincenzo, come per molti altri della sua generazione, il detonatore di una presa di coscienza sui livelli dello scontro ai quali bisognava adeguarsi per non soccombere. Una svolta politica ed esistenziale che lo spinsero a cercare le Brigate rosse e avviare i primi contatti che permisero, nel 1972, di mettere le basi della colonna torinese. Vincenzo partecipò al radicamento di questo primo nucleo finché nel 1974 si trasferì a Milano, dove sperava di trovare una maggiore agibilità politica e lavorativa, a Torino ormai impossibile. Entrò alla Magneti Marelli dove sarà uno dei quadri operai di fabbrica protagonisti di una delle più importanti stagioni di lotta: durante un corteo interno scoprì l’archivio con le schedature segrete delle maestranze. Una parte finirà nelle mani delle Br mentre il resto verrà bruciato sul piazzale della fabbrica. Nel 1976, dopo l’evasione di Curcio e la ristrutturazione della colonna milanese, per Vincenzo arrivò il momento del passaggio alla clandestinità, ma per una beffa della storia venne arrestato proprio quel giorno insieme ad Angelo Basone, operaio del reparto presse di Mirafiori con la tessera del Pci in tasca.

Nel processo al nucleo storico

Nonostante fosse stato arrestato con l’accusa di appartenere alla colonna milanese finì per essere giudicato a Torino, nel processo al cosiddetto «nucleo storico». Si trattò di un golpe giudiziario organizzato dal generale Dalla Chiesa con l’appoggio del procuratore generale torinese, Carlo Reviglio Della Veneria, che espropriò l’indagine sul reato associativo alla competenza territoriale della città dove avevano avuto origine le Brigate rosse, ovvero Milano, per migrarla nella capoluogo sabaudo e destituirla dalla mani del giudice istruttore Ciro De Vincenzo, restio di fronte alle pressioni di Dalla Chiesa.

Nel corso delle udienze Guagliardo ebbe un certo peso nella redazione del comunicato numero 13 del 4 aprile 1978. Nel testo il collettivo dei prigionieri era sembrato voler avviare una riflessione sugli aspetti più controversi della strategia del “processo guerriglia” e del “processo del popolo”: «Processi e carceri del popolo – scrivevano – sono per i comunisti espressioni improprie che vengono prese dal vostro vocabolario, solo per arrivare a dimostrare l’abisso che nei princìpi separa il proletariato dalla borghesia nella sua pratica di lotta. Il processo, per noi, non è un “atto di giustizia”, ma di lotta tra gli interessi antagonistici del proletariato e della borghesia, il momento in cui questa lotta assume la forma del confronto più generale davanti al popolo». Parole che mostravano di percepire il rischio di una incombente omologia con gli strumenti e le terminologie di uno Stato («prigione», «tribunale», «sentenza», «condanna a morte») che aborrivano e combattevano. Una riflessione di cui si perse traccia in seguito ma che fu centrale nella successiva riflessione teorica di Guagliardo (Cfr. Di sconfitta in sconfitta, Colibrì 2012).

La colonna genovese, veneta e l’arresto del dicembre 1980

Scarcerato per scadenza dei termini di custodia cautelare, Guagliardo evade dal controllo obbligato e viene inviato a Genova per rafforzare gli effettivi della colonna locale. Qui è coinvolto nell’attentato al sindacalista del Pci, Guido Rossa, che aveva denunciato un suo collega operaio all’Italsider di Cornigliano, Francesco Berardi, perché distribuiva opuscoli brigatisti. Lasciata Genova, con Nadia Ponti, esponente storica della colonna torinese, con cui si unirà in un legame affettivo mai dissolto e sul quale scriverà un libro (Il Me TE imprigionato, storia di un amore carcerato), ricostruirà la colonna veneta dalle ceneri della sua prima esperienza devastata dalle delazioni del confidente del Sid, Leonio Bozzato, un operaio che lavorava a Porto Marghera. In questa fase prese parte alla burrascosa Direzione strategica del settembre 1980 a Tor San Lorenzo, nella quale gli esponenti della colonna milanese Walter Alasia si separarono dalla organizzazione. Guagliardo fu l’estensore del capitolo sulle fabbriche che raccoglieva le critiche politiche dei milanesi, i quali nonostante le loro istanze fossero state accolte ruppero comunque col resto delle colonne. Vincenzo Guagliardo e Nadia Ponti torneranno a Torino nel dicembre 1980 per rimettere in piedi la colonna distrutta dalle dichiarazioni del pentito Patrizio Peci, ma ad attenderli all’appuntamento esca con un operaio-spia troveranno l’antiterrorismo. Nel febbraio del 1983, insieme a Nadia Ponti dichiarò conclusa la sua militanza all’interno delle Brigate rosse.

Anni di riflessione e scrittura

Iniziarono in carcere lunghi anni di ricerca e studio, Michael Foucault, René Girard, gli abolizionisti, approfondendo la critica delle istituzioni totali, del vittimismo, l’ossessione identitaria, il paradigma del capro espiatorio con il suo corollario di pentimenti e dissociazioni, la filosofia penale, il razzismo istituzionale incarnato dalle ripetute legislazioni antimmigrati, una nuova forma di capitalismo distruttivo che percepisce le forze produttive non più come un’occasione di sfruttamento ma come un esubero, sono alcune delle piste che accompagnano la sua riflessione a partire dal nodo della sconfitta della lotta armata, letta come un’opportunità, non un fatto negativo che inibisce ogni possibilità bensì «una caratteristica necessaria del mutamento per chi non sia soddisfatto dell’esistente».

Trascrivere i libri su dispositivi per i ciechi divenne anche il suo lavoro e quello di Nadia molti anni dopo, quando ottennero il lavoro esterno. Quasi quattromila volumi trasposti per l’Istituto per ciechi di Bologna. Se i non vendenti italiani oggi possono leggere i grandi classici della letteratura, saggi di storia, politica, scienza, libri di teatro, lo devono a Vincenzo Guagliardo e Nadia Ponti.

Il 26 aprile 2011, dopo 33 anni trascorsi in carcere ottenne insieme a Nadia la libertà condizionale, anche qui dopo aver combattuto una strenua lotta contro la logica premiale che presiedeva la richiesta degli uffici di sorveglianza di redigere, come requisito per l’accesso alla liberazione condizionale, delle lettere di perdono indirizzate ai familiari delle vittime. Un atteggiamento dettato dal rifiuto di qualsiasi ricompensa e perché il faccia a faccia non apparisse «merce strumentale a interessi individuali, simulazione e perciò ulteriore offesa».

Un pensiero scomodo quello di Vincenzo Guagliardo, a volte spiazzante, pieno di interrogativi presente in libri come Dei dolori e delle pene, saggio abolizionista sulla obiezione di coscienza, Resistenza e suicidio, Il vecchio che non muore, Di sconfitta in sconfitta (usciti per le edizioni Colibrì o Sensibili alle foglie).

Buon viaggio Vincenzo, sei stato un maestro.

Sostieni Insorgenze

https://paypal.me/insorgenzeonline

1976, la politica di Moro e le aperture della Cia all’ingresso del Pci nell’area di governo

Nuovi documenti recentemente desecretati confermano che già ai tempi dell’amministrazione Ford, con Henry Kissinger segretario di Stato, gli analisti della Cia delineavano, senza particolare ostilità, la possibilità di un coinvolgimento del partito comunista italiano nella maggioranza di governo

All’indomani delle elezioni politiche del 20 e 21 giugno 1976, nelle quali l’Italia era stata chiamata a rinnovare le assemblee parlamentari della camera e del senato, nel bollettino sulla situazione internazionale che ogni mattina l’agenzia di intelligence faceva trovare sulla scrivania del presidente degli Stati Uniti (ne ha scritto Maurizio Caprara sul settimanale del Corriere della sera, “Sette”), Gerald Ford potè leggere una sintesi (due brevi pagine) sul risultato elettorale che fotografava il balzo in avanti di sei punti percentuale del partito guidato da Enrico Berlinguer e la sostanziale situazione di stallo che si era venuta a creare con la Democrazia cristiana, referente storico degli interessi americani nella penisola. Risultato che – scrivevano gli analisti di Langeley sulla scia di quella che appariva una convinzione largamente diffusa tra gli osservatori politici – rendeva impossibile qualunque azione di governo senza un coinvolgimento della maggiore forza politica d’opposizione.

«Mentre è troppo presto per trarre conclusioni definitive – riferivano gli analisti della Cia – è probabile sia molto difficile, se non impossibile, isolare completamente i comunisti dal processo di governo nazionale. Con la loro posizione notevolmente rafforzata in parlamento, la loro cooperazione sarà più che mai necessaria per approvare e attuare qualsiasi progetto importante proposto da un governo nel quale non siano presenti».

Il rapporto Boies

Le considerazioni espresse nelle breve sintesi esposta nel Daily brief del 22 giugno 1976 non erano una novità. Già l’anno precedente, in una relazione nota come Rapporto Boies, dal nome del primo segretario dell’ambasciata degli Stati uniti a Roma, Robert Boies, estensore del testo e funzionario della Cia sotto copertura, si ipotizzava l’arrivo al potere nel breve periodo del Pci. Alla luce di questa prospettiva si suggeriva la necessità di avviare rapporti con il Pci, selezionando gli interlocutori più adatti: uno di questi era sicuramente Giorgio Napolitano, ritenuto una delle figure più affidabili dell’allora segretario di Stato, Henry Kissinger, perché aveva «confessato le proprie perplessità su come sviluppare il socialismo all’interno di uno stato democratico, tenuto conto della specificità dell’esperimento sovietico1.

Tuttavia l’opinione positiva e l’esortazione espressa nel documento redatto dall’antenna Cia in Italia era in netto contrasto con le convinzioni di Kissinger e per queste ragioni non produsse effetti nell’immediato.

Cia contro Dipartimento di Stato

Questa «divergenza» tra l’intelligence, che operava sul territorio italiano, e il personale del dipartimento di Stato trovava origine nella presenza di una diversa impostazione culturale, prima ancora che politica. Attraverso il contato diretto, la penetrazione degli apparati, gli analisti della Cia avevano sviluppato una conoscenza esperenziale che permetteva loro di cogliere le tante sfumature della realtà politica e culturale dei «comunisti italiani». Bagaglio che mancava ai funzionari del dipartimento di Stato, formati alla scuola dell’anticomunismo tradizionale che percepiva le singole formazioni o movimenti nazionali marxisti come una emanazione diretta degli interessi sovietici.

Gli uomini della Cia avevano avviato fin dal 1974 contatti con esponenti del Pci: Sergio Segre, responsabile della sezione esteri del partito comunista, aveva riferito al segretario generale Berlinguer di un contatto avuto con lo stesso Boies, il quale gli aveva successivamente presentato il suo successore, Martin Arthur Weenick. Nel 1975 questi incontri vennero estesi anche a Luciano Barca e presto si allargarono a Giancarlo Pajetta, membro della segreteria del Pci e «ministro degli esteri» ombra di via delle Botteghe oscure (la sede nazionale storica del Pci).

L’intensità dei contatti raggiunse nel giro di pochi anni livelli impensati, soprattutto in materia di antiterrorismo: in un cablo del 2 maggio 1978 inviato dalla sede diplomatica romana al dipartimento di Stato si riporta il risultato di una delle conversazioni periodiche che Luciano Barca teneva con i funzionari dell’ambasciata, svoltasi il 20 aprile precedente. Vi si può leggere che «l’alto esponente del Pci ci ha detto che il suo partito resta fermamente contrario a negoziati che portino a concessioni ai rapitori di Aldo Moro» e ha «fornito al governo delle informazioni su ex membri del Pci che adesso si ritiene stiano cooperando con i terroristi dell’estrema sinistra».

«Non interferenza, non indifferenza», la politica della nuova amministrazione Carter

Nel marzo del 1977, la nuova amministrazione democratica guidata da Jimmy Carter avviò una stagione diplomatica, che faceva della «non interferenza, non indifferenza» la linea di condotta da tenere verso le scelte che il governo di Roma avrebbe effettuato nel caso di un coinvolgimento del comunisti nell’esecutivo. Una strategia che modificava l’interventismo praticato da Kissinger durante le presidenze Nixon e Ford. Un nuovo clima che favorì ed estese l’approfondimento delle relazioni, non solo con esponenti del Pci ma anche con il suo apparato, attraverso la «diplomazia delle conferenze» ma anche con l’incremento dei contatti diretti con i quadri intermedi, gli amministratori locali, fino all’apertura della residenza dell’ambasciatore anche a dirigenti del Pci.

Il viaggio di Napolitano e la rinuncia di Berlinguer

Il fatto più significativo fu il viaggio intrapreso da Giorgio Napolitano negli Stati Uniti nei giorni del sequestro Moro, dal 3 al 19 aprile. Pionieristica missione politico-diplomatica che gli valse la successiva importante carriera personale, fino al Quirinale, nella quale incontrò esponenti dell’establishment, del mondo della informazione, decisori e manager, oltre a vedersi per la prima volta, in forma strettamente riservata, con il presidente della Fiat Giovanni Agnelli nel suo appartamento newyorkese. Relazione che divenne stabile negli anni successivi e si estese alla frequentazione di Henry Kissinger.

Meno noto è invece l’invito rivolto allo stesso segretario del Pci Enrico Berlinguer a tenere, come fu per Santiago Carrillo, delle conferenze negli Usa sull’eurocomunismo. Per un certo periodo le due ipotesi si fronteggiarono in maniera concorrenziale. Alla fine Berlinguer rinunciò in favore di Napolitano a causa della delicata situazione politica, dovuta al sequestro dello statista democristiano, che richiedeva di presidiare personalmente la situazione per sorvegliare e impedire aperture in favore di trattative con le Brigate rosse per la liberazione dell’ostaggio.

Una ricostruzione dettagliata degli inviti rivolti a Napolitano e Berlinguer, del viaggio intrapreso dal primo e della rete riservata di contatti e della loro evoluzione nel tempo tra funzionari dell’ambasciata Usa a Roma ed esponenti del Pci, è presente nel volume uscito nel 2017, Brigate rosse, dalle fabbriche alla campagna di primavera, Deriveapprodi 2017, pp. 417-435 (La posizione del Pci durante il sequestro Moro e gli amici americani).

Il «viaggio» del console Usa nel ventre del Pci

L’estensione e l’approfondimento della politica dei contatti fu tale che, scrisse l’ambasciatore Richard Gardner nelle sue memorie, in un bilancio tirato dai suoi funzionari nel 1979, «risultò che in quel momento l’ambasciata era in rapporto con 9 dei 32 membri della Direzione del Partito comunista e con 25 dei suoi 169 membri del Comitato centrale»2. A livello periferico i consolati avevano contatti con circa 80 segretari delle strutture regionali e provinciali o con eletti locali del Pci. Un rapporto della sezione politica dell’ambasciata riassumeva in questo modo la situazione: «Riteniamo un successo il programma di contatti. Ampliarli ci ha consentito di avere una più approfondita comprensione del partito e di formulare su di esso giudizi più accurati. Abbiamo avuto abbastanza successo nell’anticipare le sue mosse». Una ulteriore conferma di questa ramificazione e della profondità dei contatti tra diplomatici dell’ambasciata e apparato del Pci viene da una nota del 1 aprile 1978 nella quale il segretario della federazione provinciale di Piacenza, Romano Repetti, riferiva sull’incontro avuto con il console americano di Milano, Thomas Fina. Nella stessa occasione il console aveva visto anche responsabili della Cgil. Obiettivo del console era sondare le opinioni dei gruppi dirigenti provinciali, capire quanto la linea del gruppo dirigente centrale trovasse adesione nei vertici periferici. Tra i temi affrontati, al primo posto ci fu il sequestro Moro.

«Il Console ha osservato – scriveva Repetti – che esso avrebbe in qualche modo avvantaggiato il Pci perché aveva fatto superare alla base comunista lo scontento per la composizione del governo e perché qualificava il nostro partito nella pronta e concorde approvazione delle misure di rafforzamento dell’azione delle forze dell’Ordine e della Magistratura contro la criminalità. Ha manifestato la sua sorpresa per la grande risposta unitaria dei lavoratori nella giornata del rapimento, rilevato che per la prima volta nelle manifestazioni le bandiere rosse erano mescolate con quelle della Dc. Ha chiesto se il nostro partito aveva ordinato agli operai di uscire dalle fabbriche. Ha espresso interesse e meraviglia per quello che gli ho spiegato essere il naturale comportamento dei sindaci in circostanze come queste, cioè di convocare immediatamente riunioni con i dirigenti dei partiti e dei sindacati per concordare e promuovere iniziative unitarie»3.

Note

1 S. Maurizi, «Espressonline», 8 aprile 2015. Vedi http://espresso.repubblica.it/palazzo/2013/04/08/news/quel-comunista-non-deve-entrare-1.52900.

2 R.N. Gardner, Mission Italy, cit., p. 125.

3 FG, APC, Segreteria, Microfilm 7804, «Nota per Berlinguer, Pajetta, Segreteria», prot. 5 aprile 1978, Riservato, ff. 20-21.

Sostieni Insorgenze

https://paypal.me/insorgenzeonline

Sostieni Insorgenze.net

Aiuta la ricerca storica libera e indipendente

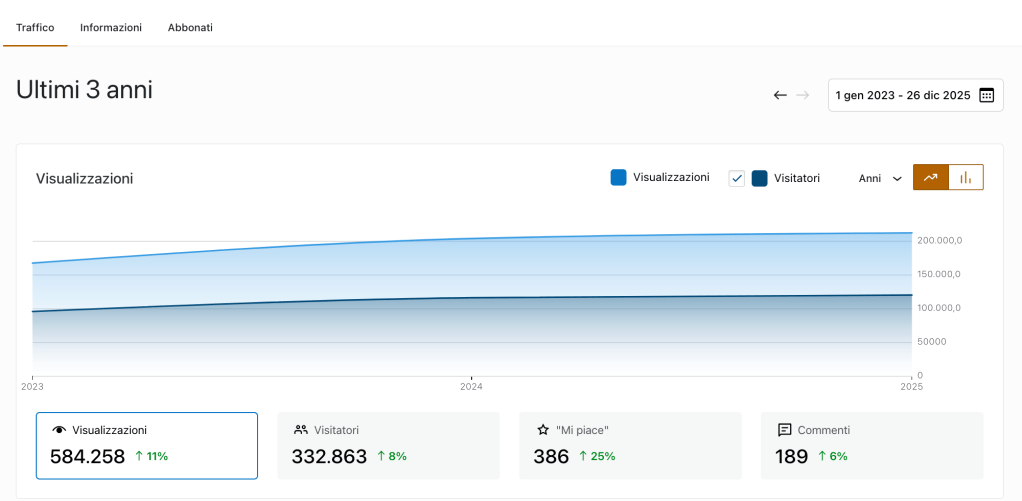

insorgenze.net compie 18 anni. Era il luglio del 2008 quando, ottenuta la semilibertà da appena un mese e riavuto finalmente accesso libero alla spazio pubblico, ho aperto questo blog. Da allora abbiamo fatto tanta strada, siamo cresciuti gradualmente fino a raggiungere in questo finale di 2025 un totale di 2 milioni cinquecentomila visualizzazioni (2.494.907) con 1.184.087 visitatori.

Negli ultimi tre anni la crescita è stata importante con quasi seicentomila visualizzazioni (584.199) e 332.842 visitatori.

Il 2025 si chiude con 212.401 visualizzazioni.

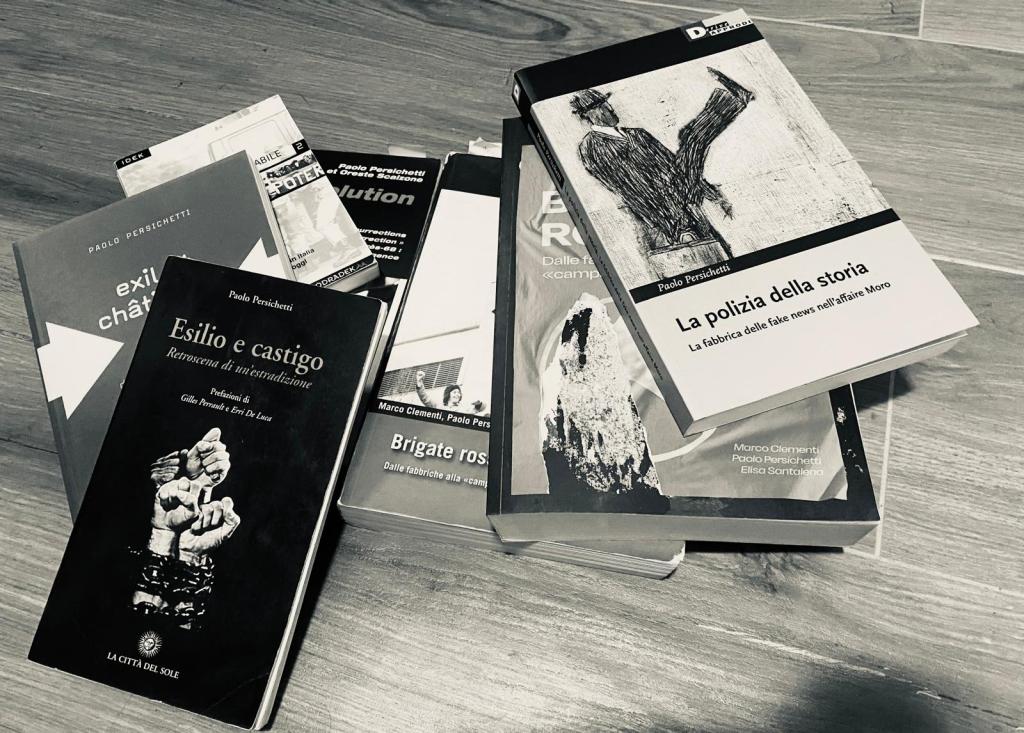

In questo fine 2025, insorgenze.net offre ai suoi lettori 1258 articoli che raccolgono il lavoro svolto negli anni del carcere e poi nelle redazioni di diversi quotidiani: Liberazione, gli Altri, il Garantista, il Dubbio, il manifesto, Domani, l’Unità oltre ad articoli apparsi su l’Humanité nel decennio 90, quando vivevo a Parigi dove ero rifugiato e contributi per alcune riviste francesi e italiane. Infine numerosi articoli di ricerca indipendente pubblicati unicamente su questo blog.

I temi affrontati spaziano dalle cronache operaie alle cronache migranti, cronache carcerarie, populismo penale, periferie, stato di eccezione, anni Settanta, compromesso storico e solidarietà nazionale, consociativismo, lotta armata, sequestro Moro, tortura, strage di Bologna, falsa pista palestinese e carte colonnello Giovannone, lodo Moro, dietrologia e teorie del complotto, paradigma vittimario, dottrina Mitterrand ed esilio francese, ventennio berlusconiano, polizia della storia e altro ancora.

Questo è il blog che racconta la storia degli ultimi, dei dimenticati, dei senza voce e di chi si è ribellato, ha provato a cambiare le cose, pensato e tentato una rivoluzione.

insorgenze.net è un blog che non racconta bugie, non inventa fake news, non costruisce complotti, non diffonde dietrologie, cerca solo i fatti, raccoglie documenti, prova a raccontare la realtà di ieri e di oggi.

insorgenze.net è una testata citata in decine e decine di libri, articoli di giornale, riviste, tesi universitarie, podcast, atti ufficiali.

Ora che siamo diventati maggiorenni vorremmo offrire ai nostri lettori qualcosa di più. Ma abbiamo bisogno di sostegno e aiuto. Fare ricerca è un lavoro faticoso che richiede costanza e rigore metodologico.

Fare ricerca indipendente è anche un lavoro pericoloso. I lettori di questo blog sanno che nel 2021 siamo stati oggetto di un durissimo attacco da parte della magistratura e degli organi di polizia, con il sequestro di tutti i supporti informatici, dell’intero archivio di lavoro. Surreale vicenda che si è conclusa con una richiesta di archiviazione perché la ricerca storica non è un reato.

insorgenze.net ha resistito, è andato avanti, è addirittura cresciuto. Vogliamo continuare a farlo con voi che ci scegliete e leggete ogni giorno.

Per questo aiutateci e sosteneteci, potete farlo qui

I libri di insorgenze.net

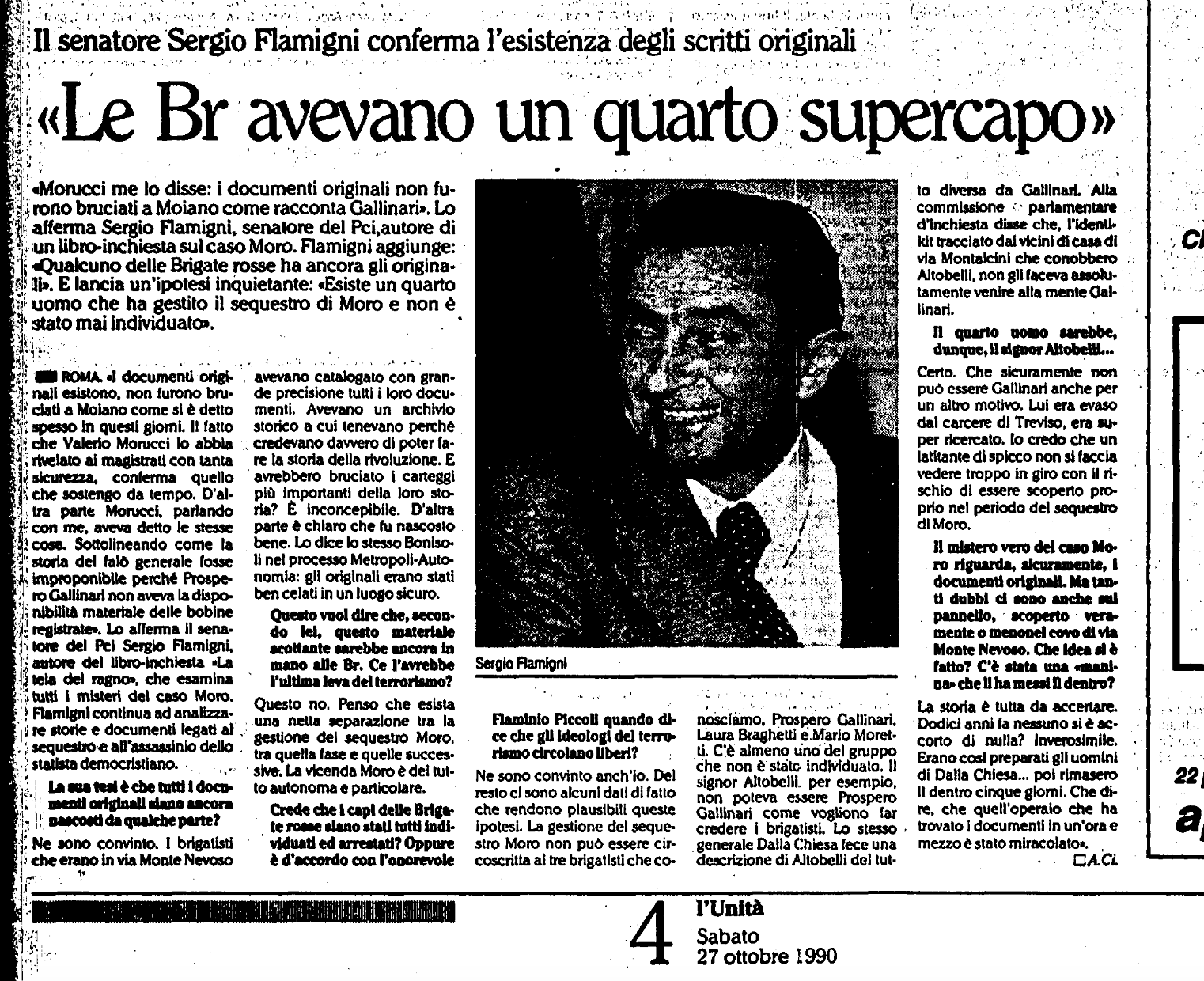

Il metodo Flamigni e la disinformazione di Stato

E’ scomparso oggi, all’età di 100 anni, Sergio Flamigni, monumento della dietrologia italiana, inventore di un metodo di falsificazione della storia degli anni 70, e in modo particolare del sequestro Moro, che purtroppo ha fatto scuola e inquinato profondamente le fonti documentali presenti sulla materia. Oggi i ricercatori che in modo più rigoroso si attengono alla metodologia storica devono inevitabilmente confrontarsi con la stratificazione delle menzogne e false notizie che Flamigni ha sparso nei decenni precedenti. Un lavoro che assomiglia molto a quello dell’archeologo, quando deve rimuovere i vari strati che seppelliscono l’epoca che sta riportando alla luce.

Disinformazione di Stato

Flamigni è stato un grigio funzionario della sezione Affari dello Stato del Pci, il ministero dell’Interno di Botteghe oscure. Privo di qualunque latitudine politica è rimasto ottusamente legato alla vecchia propaganda complottista elaborata dal suo partito a metà degli anni 80 per trovare un alibi al fallimento completo della strategia politica messa in piedi nella seconda metà degli anni 70 con il compromesso storico. Quando Ugo Pecchioli, responsabile di quella struttura, in una delle sue ultime prese di posizione, prima di morire, a metà degli anni 90, affermò che ormai era necessaria un’amnistia che chiudesse la pagina della lotta armata perché quel fenomeno aveva concluso il suo ciclo e non aveva più senso tenere in piedi l’apparato di contrasto ideologico-complottista, Flamigni non è stato in grado di riformattare il proprio pensiero e dare un senso più proficuo alla propria esistenza. Il vecchio apparatčik della disinformazione ha continuato il proprio lavoro di intossicazione elaborando, grazie al monopolio delle fonti all’epoca nelle mani solo degli apparati, della magistratura e delle commissioni d’inchiesta parlamentare con il loro corredo di consulenti, un metodo narrativo che avrebbe fatto rabbrividire persino l’Ovra fascista: ignorare i documenti scomodi, manipolarne altri, inventare menzogne, diffondere calunnie.

Quando il Pci imitò Orwell

Una data fondativa dell’azione del Pci sulla vicenda Moro è sicuramente quella del maggio 1984. Anno che è anche il titolo di un famoso libro di George Orwell in cui si prefigura l’avvento di una società totalitaria dominata dalla sorveglianza universale del «Grande Fratello». Dove la verità viene istituita per decreto da un ministero e si comunica attraverso una «neolingua». Un lessico artificiale imposto dal potere che modifica e riduce il significato delle parole, un tempo appartenenti alla lingua corrente («l’archeolingua»). Elaborata facendo uso della “scienza del paradosso” («la libertà è schiavitù»), che per Flamigni equivaleva a dire «Le Brigate rosse sono nere». Privato della propria autonomia, nella società immaginata da Orwell il linguaggio perdeva gradualmente capacità di produrre pensiero libero neutralizzando in questo modo ogni possibilità di eresia. Forse è solo una inquietante «coincidenza», categoria che nella letteratura flamignana è sempre stata prova di valore assoluto, tanto da farne una tecnica narrativa (la ricerca sistematica delle coincidenze più impensabili e l’omissione di quelle fastidiose), ma certo mette i brividi.

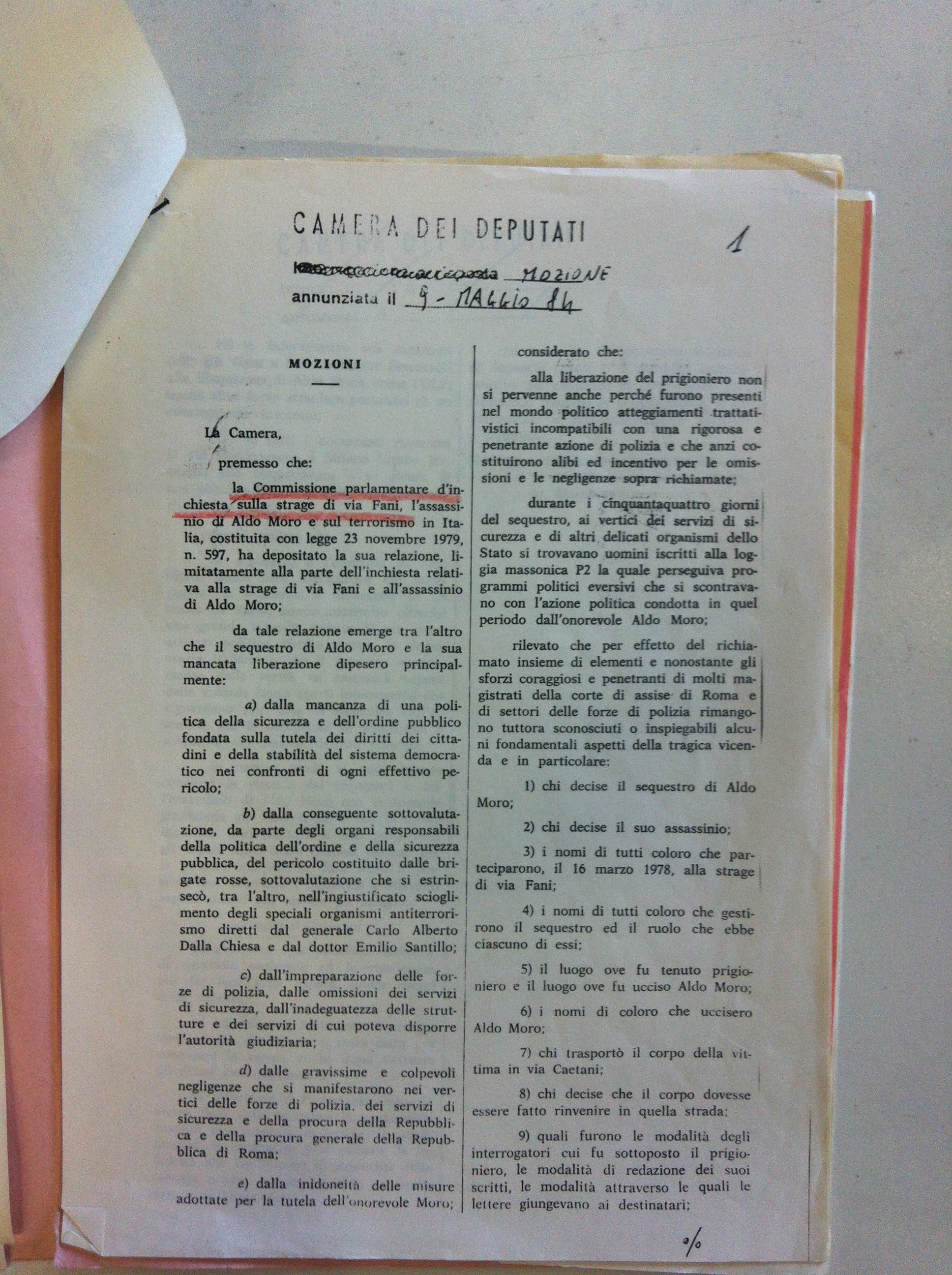

In crisi di strategia dopo il naufragio del compromesso storico e la morte di li’ a poco del segretario, il Pci impresse una svolta anche sul sequestro dello statista democristiano con la mozione presentata il 9 maggio 1984 alla Camera e al Senato dai capigruppo Chiaromonte e Napolitano, a firma rispettivamente dei senatori Pecchioli, Tedesco, Tatò e Flamigni e dei deputati Zangheri, Spagnoli, Violante, Serri, Macis e Gualandi.

Con questo documento il partito comunista prese le distanze dalla relazione di maggioranza che aveva appoggiato l’anno precedente (assieme alla Dc, gli Indipendenti di sinistra, Repubblicani e Socialdemocratici, escluso il Psi), in chiusura dei lavori della prima commissione d’inchiesta parlamentare sul rapimento Moro, e dal primo processo in corte d’assise che si era concluso nel 1983. Il nodo storico-politico che tormentava questo partito era dimostrare che la vita di Moro non era stata sacrificata in nome della ragion di Stato, cioè di una fermezza che avrebbe precluso ogni possibilità di trattativa con le Br. Una singolare inversione della realtà e della logica che segnalava quanto il Pci stesse tentando di tirarsi fuori dalla responsabilità di aver contribuito, sacrificando Moro, alla disfatta della propria strategia. Una consapevolezza che spinse i dirigenti di Botteghe oscure ad avviare la lunga stagione vittimista e recriminatoria della dietrologia: la neolingua del complotto.

L’invenzione dei misteri

I parlamentari comunisti chiusero la mozione elencando undici quesiti che ai loro occhi apparivano «fondamentali aspetti della tragica vicenda», rimasti «tuttora sconosciuti o inspiegabili»: 1) chi decise il sequestro di Aldo Moro? 2) chi decise il suo assassinio? 3) i nomi di tutti coloro che parteciparono alla strage di via Fani? 4) i nomi di tutti coloro che gestirono il sequestro e il ruolo che ebbe ciascuno di essi? 5) il luogo ove fu tenuto prigioniero e il luogo ove fu ucciso Moro? 6) i nomi di coloro che uccisero Moro? 7) chi trasportò il corpo della vittima in via Caetani? 8) chi decise che il corpo dovesse essere fatto rinvenire in quella strada? 9) quali furono le modalità degli interrogatori cui fu sottoposto il prigioniero, le modalità di redazione dei suoi scritti, le modalità attraverso le quali le lettere giungevano ai destinatari? 10) se intervennero nei confronti delle Br, oltre a forze straniere favorevoli alla liberazione di Moro, come l’Olp, anche altre forze straniere portatrici di un contrapposto interesse? 11) se tutti i documenti rinvenuti in via Montenevoso a Milano furono trasmessi alla magistratura o se alcuni di essi vennero trasmessi solo ad altre autorità dello Stato?

A rileggerli oggi, sembra che il tempo non sia mai passato, perché nonostante le risposte ormai acquisite, grazie agli avanzamenti della ricerca storica, solo in parte recepiti in sede giudiziaria, la letteratura dietrologica li ripropone come nulla fosse accaduto nel frattempo. Un ossessivo disco rigato che non ammette confutazione.

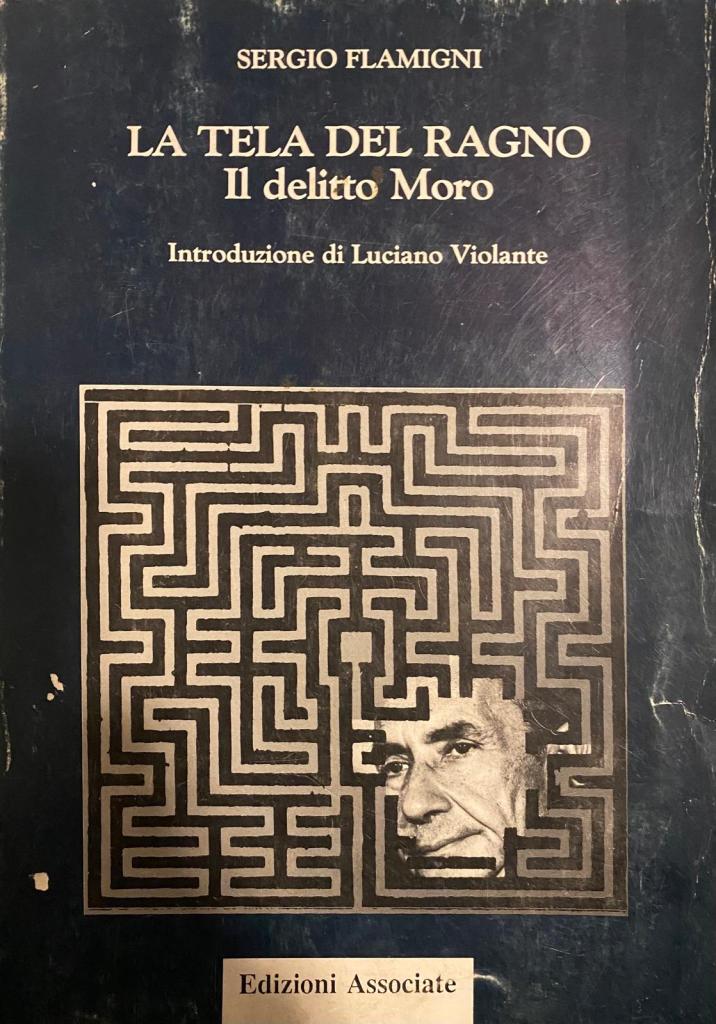

La tela del ragno

Dopo le due mozioni, stampa di partito, avvocati, funzionari d’apparato e intellettuali organici si misero al lavoro per confezionare la letteratura che fonderà la stagione complottista. Nella seconda metà degli anni 80 apparvero una serie di volumi, Operazione Moro. I fili ancora coperti di una trama politica criminale (1984), scritto da Giuseppe Zupo (responsabile giustizia del Pci e legale di parte civile nel primo processo Moro) insieme a Vincenzo Marini Recchia. Testo apparso a puntate nei mesi precedenti su Paese sera, giornale romano del Pci. L’anno successivo seguirà, Il mandarino e marcio. Terrorismo e cospirazione nel caso Moro, dei giornalisti Mimmo Scarano e Maurizio De Luca. Nel 1986 apparve un saggio del professor Giorgio Galli, Il partito Armato. Gli «Anni di piombo» in Italia (1968-1986), che diede alcuni quarti di nobiltà alla dietrologia, come aveva fatto in precedenza Norberto Bobbio in una serie di interventi su La democrazia e il potere invisibile e, nel 1989, Franco De Felice con il suo, Doppia lealtà e doppio Stato.

Ma è il 1988 l’anno decisivo: appare finalmente il primo lavoro di Sergio Flamigni con un testo che resterà epico,La tela del ragno. Il delitto Moro, Edizioni Associate, con la prefazione di Luciano Violante. Un imprimatur di quella che sarà la linea del Pci, poi Pds e Pd nei decenni a seguire. La prima edizione contava appena 302 pagine, una delle ultime, quella del 2013, è lievitata a 409, tra rifacimenti, correzioni, arrangiamenti. In fondo la dietrologia è la scienza delle ombre, racconta ciò che non ha contorni.

Seguiranno altri volumi dedicati al sequestro Moro: «Il mio sangue ricadrà su di loro». Gli scritti di Aldo Moro prigioniero delle Br, 1997; Convergenze parallele. Le Brigate rosse, i servizi segreti e il delitto Moro, 1998; Il covo di Stato. Via Gradoli 96 e il delitto Moro, 1999; La prigione fantasma. Il covo di via Montalcini e il delitto Moro, 2009. Monografie dedicate a temi che nel tempo sono divenuti topos della dietrologia sulla vicenda Moro. Nel 2005 darà vita all’Archivio Flamigni, che oltre a raccogliere la documentazione collezionata in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2 è uno dei centri propulsori del complottismo.

L’ostilità contro Mario Moretti

Nutriva una personale ostilità nei confronti di Mario Moretti al quale dedicò un intero volume, La sfinge delle Brigate Rosse. Delitti, segreti e bugie del capo terrorista Mario Moretti, 2004. Flamigni diffidava di chi aveva realizzato la propria formazione politica al di fuori degli ambienti del Pci. A differenza dei reggiani dell’Appartamento, Moretti (al pari di Curcio, che però era stato arrestato molto presto) gli appariva un oggetto non identificato. Come molti giovani operai del tempo, provenienti dal Meridione o da altre parti d’Italia, Moretti si era formato nelle lotte di fabbrica, nelle prime vertenze che introdussero le assemblee come strumento di democrazia operaia, scalzando le vecchie commissioni interne. Un mondo incomprensibile a Flamigni che nei primi anni della sua attività parlamentare si era occupato delle forze di polizia. Nei primi anni 80, recatosi nel carcere speciale di Nuoro, che aveva sostituito l’Asinara dopo la sua chiusura incrociò Moretti. Avrebbe potuto chiedergli tante cose invece l’unica domanda che fu in grado di rivolgergli riguardava la marca del water chimico utilizzato da Moro a via Montalcini. Pensava di coglierlo in fallo. Aveva davanti a sé l’uomo che aveva visto Moro vivo per l’ultima volta, ma non ebbe alcuna curiosità. Ai suoi occhi Moro non era più una persona con un pensiero, che condusse una propria battaglia terribile contro il suo partito, il Pci, lo Stato, ma solo un orifizio.

Il metodo Flamigni

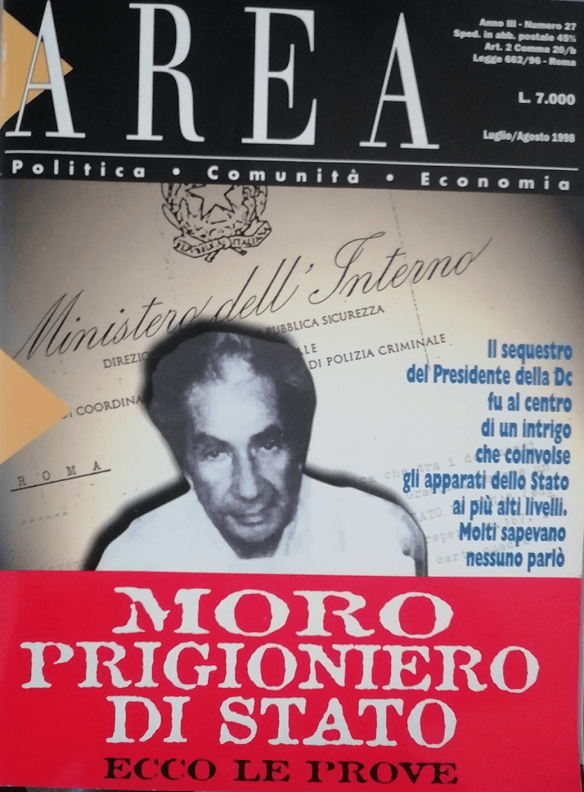

I suoi libri sono una compilazione delle tecniche disinformative. Mai una riflessione autocritica o una presa d’atto di clamorosi fake diffusi in precedenza. Cito alcuni esempi: Flamigni ignora il verbale del 1994 nel quale il teste Alessandro Marini, quello che racconta della moto Honda, spiegava che il parabrezza del suo motorino si era rotto cadendo a terra nei giorni precedenti il sedici marzo e quindi non era vero che fosse stato distrutto dagli spari dei due fantasmi in motocicletta. Mentre si ostina a cercare lo sparatore da destra, non vede le numerose foto del motorino di Marini, parcheggiato sul marciapiede sinistro di via Fani, col parabrezza tenuto da una vistosa striscia di nastro adesivo. Cita ripetutamente una frase di D’Ambrosio, generale amico del colonnello Guglielmi, per insinuare che questi avesse coordinato l’attacco in via Fani, omettendo l’integrità del verbale d’interrogatorio, acquisito finalmente dalla commissione Moro 2, che smentisce completamente le sue affermazioni. Flamigni acquisì dalle mani dei fascisti della rivista “Area” il materiale utilizzato per costruire le fake news su via Gradoli. Per anni confuse il ruolo di un notaio, Bonori, che aveva svolto solo la funzione di sindaco supplente nella società immobiliare Gradoli, proprietaria di alcuni appartamenti, ma non di quello abitato dai brigatisti, con quello di amministratore della stessa società. Quando glielo hanno spiegato ha ripiegato su Domenico Catracchia, che fu amministratore del civico 96, piccolo imprenditore immobiliare privo di scrupoli che affittava seminterrati a stranieri clandestini.

Ossessionato dalla presenza di un quarto uomo in via Montalcini, informazione ricevuta durante i colloqui con due brigatisti dissociati, quando emergerà che la sua identità era quella del brigatista Germano Maccari, e non di un «misterioso» agente segreto, sosterrà che ve n’era per forza un quinto, non delle Br ovviamente. Passa sistematicamente al setaccio tutti i proprietari degli appartamenti situati nelle strade che hanno interessato il sequestro, per denunciare i loro nomi quando si tratta di persone ai suoi occhi sospette, ma dimentica di rivelare che accanto al civico 8 di via Montalcini abitava il senatore Giuseppe D’Alema, padre di Massimo. Calunnia Balzerani e Moretti, sostenendo che sono loro ad aver fatto il nome di Maccari, evitando di citare la confessione della Faranda.

Flamigni se n’è andato ma le sue bugie restano, hanno messo radici nella società dei social, allignano in un mondo dove i meccanismi del potere sono sempre più opachi e le fake news e il complottismo sono divenuti un nuovo instrumentum regni.