Paolo Persichetti, l’Unità 21 giugno 2023

Nel 1968 Giorgio Amendola pubblicò un audace volumetto dal titolo, La classe operaia italiana, nel quale il leader storico dell’ala destra del Pci azzardava una singolare analisi del ceto operaio criticando la linea del suo partito e del sindacato, accusata di privilegiare quella minoranza di classe operaia che lavorava nelle grandi fabbriche, dimenticando il grosso dei lavoratori impiegati nella piccola e media impresa. Secondo Amendola occorreva ribaltare tutta la linea allora prevalente nei tre grandi sindacati italiani e anche nei partiti della sinistra. Singolare posizione che sembrava non riuscire a cogliere le dinamiche politiche del conflitto sociale. Furono proprio le lotte condotte nei grandi aggregati industriali a strappare alcune decisive conquiste, all’interno del contratto nazionale, di cui beneficiò soprattutto chi lavorava nelle piccole e medie imprese prive della forza contrattuale e politica delle grandi fabbriche. Conquiste, non solo salariali ma soprattutto contrattuali, capaci di intervenire sui ritmi, gli organici, gli straordinari, i lavori nocivi, la mensa, le 150 ore, gli aumenti uguali per tutti.

L’egualitarismo

C’è un aspetto che mandava Amendola su tutte le furie, ma non solo, perché si trattava di una cultura consolidata nel sindacato degli anni 50 e 60 e nei dirigenti del Pci, ovvero l’egualitarismo. Una rivendicazione che spiazzava le gerarchie sindacali ma soprattutto scardinava il sistema disciplinare della fabbrica, strumento di potere di “capi” e “capetti” con il loro sistema di premi, ricatti, compensi e punizioni. Rivendicazione politica innanzitutto, strumento di libertà dentro le officine. Dove nasceva l’ostilità storica di Amendola verso il protagonismo dei ceti operai? Probabilmente dalla sua originaria formazione culturale, dalle origini alto borghesi, da una visione elitaria della politica che attribuiva al partito comunista una funzione pedagogica delle masse, che andavano guidate, dotate di una rigida morale da perseguire, gerarchizzate. Per Amendola il partito comunista doveva portare a termine quella rivoluzione borghese che il partito liberale del padre non era stato in grado di compiere.

La sua classe operaia ideale era fatta di uomini pronti ad accettare l’egemonia e la tutela del partito, disposti a riconoscere la funzione maieutica a quei capi capaci di trasformarli da plebe in operai consapevoli. Ubbidienti e pronti e stringere la cintola per fare i sacrifici necessari al paese al posto di quella borghesia inesistente (sic!) e dimostrarsi così classe nazionale, ceto di governo.

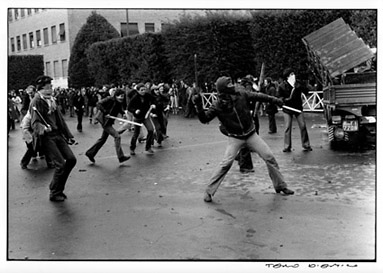

La rude razza pagana

Quando sul finire degli anni sessanta una «rude razza pagana» rifiutò questi vecchi schemi e ruppe con la cultura delle commissioni interne imponendo i delegati “senza tessera”, esprimendo un altissimo grado di autonomia politica, Amendola intravide in questo protagonismo operaio, espressione per altro di una mutata sociologia di classe e di una nuova forma di capitalismo, un nemico insidioso da contrastare, da domare in tutte le forme e maniere.

L’ex segretario della Fiom e poi della Cgil Bruno Trentin, in una conversazione con Vittorio Foa e Andrea Ranieri (La libertà e il lavoro, volume curato da Michele Magno), spiegò il lungo dissenso che lo oppose ad Amendola. Quando vennero gli anni in cui si cominciava a discutere delle trasformazioni del capitalismo – racconta Trentin – Amendola «era su una linea pauperistica, di un Gramsci assolutamente mal letto». Per Amendola era la classe operaia che doveva fare la rivoluzione borghese, «perché c’è una società senza borghesia o con una borghesia stracciona che non è in grado di fare niente». Una linea – continua Trentin – a cui sfuggivano le trasformazioni reali del nostro capitalismo». Lui arrivò a ridicolizzare su Rinascita – prosegue sempre Trentin – «la mia proposta di organizzare i disoccupati nelle lotte per il lavoro, e quasi a criminalizzare certe posizioni del sindacato nei confronti dei quadri. Noi ponevamo il problema della loro conquista politica, e lui sosteneva che erano un ceto a sé. Beh, la mia convinzione è che lui era un liberale ma non un democratico. All’interno del partito, e nella sua concezione generale del rapporto tra democrazia e sviluppo economico. Il dissenso con lui si sviluppò su molti terreni. Lui era convinto che l’unità sindacale riguardasse solo la Uil e non la Cisl, che considerava un nemico. La possibilità di dialogo con i cattolici era un problema di rapporto con le gerarchie religiose, non con un sindacato. Rimase su questo coerente fino in fondo; non capiva quella realtà complessa che era la Cisl. In una riunione di partito a Frattocchie, si schierò insieme a Novella contro i consigli dei delegati irridendo a questa esperienza. Diceva che avremmo fatto un centinaio di consigli contro migliaia di commissioni interne: successe esattamente l’opposto. Ma l’attacco fu molto aspro perché fare eleggere dei delegati su scheda bianca, voleva dire, a suo parere, delegittimare il partito e la sua possibilità di presenza nei luoghi di lavoro».

Manifesto antioperaio

Dopo la sconfitta dell’esperienza del compromesso storico e la prima flessione elettorale del Pci del giugno 1979, invece di ragionare sulla posizione suicidaria tenuta dal gruppo dirigente durante il sequestro Moro, temendo un ritorno all’opposizione del partito Amendola puntò il dito contro una linea – a suo dire – troppo morbida tenuta nelle fabbriche verso l’irruenza operaia, le «rivendicazioni di democrazia diretta», le pratiche di lotta non ortodosse, il contrasto troppo debole verso la violenza operaia, il proliferare di un rivendicazionismo corporativo e contraddittorio. Rimproverava al Pci «di non avere criticato apertamente, fin dal primo momento» l’estremismo in fabbrica, «per una accettazione supina dell’autonomia sindacale e per non estraniarsi dai cosiddetti movimenti, abdicando alla funzione che è propria del Pci di diventare forza egemone della classe operaia italiana e del popolo».

Dopo il licenziamento dei sessantuno delegati di Fiat Mirafiori, accusati di violenza in fabbrica, esperimento pilota che aprì la strada l’anno successivo al licenziamento di massa di 23 mila operai, in un articolo apparso su Rinascita del 7 novembre 1979, considerato a giusto titolo il suo testamento politico e ritenuto, non ha torto, dai suoi critici un manifesto del termidoro antioperaio, Amendola mise all’indice la cultura neomarxista sorta all’inizio degli anni sessanta. Una requisitoria contro i Quaderni rossi («che restringevano all’interno della fabbrica lo scontro di classe e considerava come democraticismo ogni tentativo di allargamento del fronte con le riforme di struttura»), i Quaderni piacentini e Potere operaio, responsabili dei «tentativi di elaborazione teorica che formarono il terreno di coltura dell’estremismo, nell’incontro con l’estremismo di origine cattolica, allevato nel laboratorio della facoltà di sociologia dell’università di Trento», esperienze che avrebbero portato «alla cosiddetta “autonomia” ed infine al terrorismo». Fenomeni che il Pci non avrebbe contrasto a sufficienza, nonostante il rastrellamento del 7 aprile precedente, le carceri speciali, l’uso degli infiltrati del Pci concordato con il generale Dalla Chiesa. Un’accusa infondata alla luce di quanto poi i lavori storici hanno dimostrato ma soprattutto la prova di una cultura politica timorosa della partecipazione dal basso.

Una cosa è sicura, non sarà certo inseguendo l’insegnamento di Amendola che si potranno fondare le basi di una nuova sinistra.