Nella puntata di Report di oggi, domenica 12 maggio 2024, Paolo Mondani intervista lo storico Giovanni Mario Ceci che ha studiato tutti i documenti desecretati delle amministrazioni Usa degli anni 70 e dei primi 80: Dipartimento di Stato, Cia, Security Concil, rapporti dell’Ambasciata americana a Roma. Ricerca poi raccolta in un volume, La Cia e il terrorismo italiano, uscito per Carocci nel 2019.

Nei report desecretati si può leggere che «Nessuno è stato in grado di trovare nemmeno uno straccio di prova convincente del fatto che le Brigate rosse ricevevano ordini dall’estero». L’affermazione era giustificata dal fatto che solo la prova di una interferenza straniera che avesse messo a rischio la sicurezza e gli interessi statunitensi avrebbe legalmente giustificato l’intervento diretto della Cia negli affari interni italiani, più volte richiesto dal governo di Roma a cominciare dallo stesso Aldo Moro pochi mesi prima di essere rapito dalle Brigate rosse.

Nonostante il libro di Ceci, documenti alla mano, sostenganquesta tesi, Mondani riesce a censurare l’intero contenuto del volume, ben 162 pagine, capovolgendone il senso.

I documenti raccolti da Ceci dimostrano come la Cia intervenne per reprimere le Brigate rosse, non certo per sostenerle o manipolarle, alla fine del 1981 quando queste rapirono il generale americano James Lee Dozier. L’intervento degli uomini di Langley fu tale che il governo Spadolini non esitò ad autorizzare le forze dii polizia all’impiego sistematico della tortura durante le indagini.

Importanti testimonianze di esponenti delle sezioni speciali antiterrorismo dei carabinieri emersi recentemente hanno dimostrato (leggi qui) che a cercare di avvicinare le Brigate rosse non fu la Cia ma il Partito comunista italiano con l’accordo del generale Dalla Chiesa dopo il gennaio 1979. Si tratta della «Operazione Olocausto», un militante di Botteghe oscure (sede nazionale del Pci), nome in codice «Fontanone», ebbe un ruolo fondamentale nel permettere di agganciare alcuni dirigenti della colonna romana. Altri militanti del Pci fecero da «esche» nelle fabbriche del Nord Italia per permettere la cattura di esponenti brigatisti che cercavano di ricostruire la colonna torinese. L’unico infiltrato ad oggi conosciuto, che riuscì ad entrare nell’organico della colonna veneta delle Br per due anni, 1975-76, fu un operaio di Porto Marghera, Leonio Bozzato, nome in codice «Frillo», arruolato anni prima dal centro Sid di Padova, quando militava in un gruppo marxista-leninista, e successivamente inserito all’interno dell’Assemblea autonoma di Porto Marghera. Difficilmente ascolterete queste cose nel corso della puntata di Report, se volete saperne di più, oltre al libro diu Ceci si consiglia la lettura di La polizia della storia, la fabbrica delle fake news nell’affaire Moro, Deriveapprodi 2021.

Quando Moro chiese aiuto alla Cia per contrastare le Brigate rosse

Aldo Moro era convinto che il terrorismo non avesse solo un carattere politico ma anche una dimensione internazionale. Pochi mesi prima del suo rapimento, in un incontro avvenuto nello studio di via Savoia con l’ambasciatore degli Stati Uniti Richard Gardner, affrontò la questione sostenendo che il fenomeno della lotta armata era «probabilmente sostenuto dall’Est, forse dalla Cecoslovacchia». Aggiunse che il terrorismo italiano e tedesco erano «profondamente legati» e mossi da un medesimo disegno: «minare le società democratiche sulla frontiere Est-Ovest». Contrariamente a quel che si ritiene oggi, Moro era convinto che lo sviluppo delle azioni dei gruppi armati avrebbe rafforzato gli obiettivi di governo del Pci: «un’escalation incontrollata dell’ordine pubblico» – affermava lo statista democristiano – avrebbe reso impossibile ogni opposizione alle richieste, che provenivano dalle «public demands», di «inclusione» e «partecipazione del Pci al governo per porre fine alla violenza» e «ristabilire l’ordine pubblico». Argomenti che spinsero Moro ad esortare gli Stati Uniti affinché assumessero «un ruolo attivo nel combattere il terrorismo», chiedendo a Gardner una «maggiore assistenza e cooperazione» da parte dell’intelligence statunitense con i servizi di sicurezza italiani» (1). A scriverlo è lo storico Giovanni Mario Ceci nel volume, La Cia e il terrorismo italiano. Dalla strage di piazza Fontana agli anni Ottanta (1969-1986), Carocci 2019. I report dell’agenzia di Langley, dell’ambasciata Usa a Roma e di altri attori dell’amministrazione statunitense, che l’autore cita nel libro, ribaltano l’attuale vulgata mainstream sugli scenari complottisti che avrebbero portato al rapimento del leader democristiano da parte delle Brigate rosse, sgretolando la convinzione stratificata da decenni di un sequestro sponsorizzato e supervisionato, addirittura con l’apporto diretto di forze esterne, in particolare atlantiche, al mondo brigatista, per impedire l’alleanza tra Dc e Pci e l’entrata di quest’ultimo nel governo. Nell’incontro del 4 novembre del 1977, lo statista democristiano fece capire agli americani che l’unico vero modo che avevano per arrestare la progressione elettorale del Pci e le sue ambizioni governative era intervenire su quelle che, a suo avviso, erano le matrici della sovversione interna italiana, ovvero la strategia di destabilizzazione della società che avrebbe trovato sostegno nelle interferenze sovietiche. Attività che, secondo Moro, non era finalizzata a sabotare l’avvicinamento del Pci all’area di governo ma semmai a favorirla rafforzando la sua immagine di unica forza politica in grado di salvare le istituzioni calmierando le spinte antisistema dei movimenti sociali ed esercitando la sua capacità di forza d’ordine. Questa personale convinzione di Moro, che per altro mutò drasticamente quando dalla prigione del popolo nella prima lettera a Cossiga scrisse di trovarsi «sotto un dominio pieno e incontrollato», era opinione diffusa negli ambienti politici moderati e conservatori italiani e trovava ispirazione in alcune precedenti veline dei Servizi italiani che chiamavano in causa l’operato dei Paesi dell’Est.

Anche il Pci riteneva, ma solo in sede riservata, che vi fosse una qualche interferenza oltre cortina, in particolare dei cecoslovacchi. Sono note le lamentele di Cacciapuoti e di Amendola nei confronti dei “fratelli cecoslovacchi” che sdegnosamente rigettavano l’accusa. I sospetti, dimostratisi infondati, dei dirigenti di Botteghe oscure erano dovuti all’ospitalità che nell’immediato dopoguerra Praga aveva fornito, su richiesta degli stessi comunistin italiani, a diversi esponenti delle milizie partigiane comuniste e dell’organizzazione Volante rossa che non avevano deposto le armi dopo la fine della guerra civile e per questo erano stati perseguiti dalla magistratura. Questo bacino di militanti, il più delle volte coinvolti in azioni di rappresaglia contro ex gerarchi ed esponenti fascisti, nonostante fosse stato esfiltrato dall’apparato riservato del Pci era maltollerato dalla nuova dirigenza di fede togliattiana. Un atteggiamento proiettivo che spinse la dirigenza di questo partito ad avviare una ossessiva campagna, divenuta vincente nei decenni successivi, che ribaltava lo schema complottista attribuendo ogni responsabilità del sequestro Moro all’azione dei Servizi segreti occidentali.

Terrorismo interno o internazinale?

L’amministrazione statunitense prese sul serio le richieste di Moro e G.M.Ceci ne ricostruisce attentamente tutti i passaggi: Gardner volato a Washington riferì la richiesta al segretario di Stato Vance ed al consigliere per la sicurezza Brzezinski, la questione venne introdotta in un memorandum inviato ai membri dell’European Working Group, che si riunì il 9 dicembre 1977, dove ci si chiedeva «che aiuto stiamo fornendo all’Italia in relazione al terrorismo (sia interno sia, se ve ne è, Internationally-inspired)? (2). Tuttavia emerse subito un grosso ostacolo dovuto alla presenza della nuova dottrina di «non interferenza non indifferenza» emanata dall’amministrazione Carter e alle limitazioni, introdotte dal Congresso statunitense a metà degli anni 70, che impedivano al governo Usa di intervenire nelle attività di polizia interna di altri paesi. Dopo le polemiche scatenate dai ripetuti interventi diretti della Cia, come fu per il colpo di Stato contro Allende in Cile, le azioni coperte dell’Agenzia d’intelligence furono sottoposte a restrizioni salvo nei casi in cui vi era un manifesto pericolo per la sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi interessi. Situazione che si prefigurava solo nel caso fosse stato dimostrato che quanto avveniva in Italia avesse una matrice internazionale. L’assenza di questa prova, più volte richiesta alle autorità italiane, impedì un intervento diretto e immediato della Cia, i cui analisti per altro in un report della Cia “centrale” ritenevano di non condividere «la tesi, alquanto popolare in Italia, che il terrorismo sia alimentato all’estero, né tantomeno il suo corollario, ossia che scomparirebbe se malvagi potenze straniere smettessero di immischiarsi», mentre un’analisi di Arthur Brunetti, capocentro della Cia a Roma, realizzata nei giorni precedenti il sequestro Moro ribadiva che le Br «sono un fenomeno nato e cresciuto interamente in Italia» e che «nulla indicava che l’Unione sovietica, i suoi satelliti nell’Europa dell’Est, la Cina o Cuba avessero avuto un ruolo diretto nella creazione o nella crescita delle Br». (3)

Nel bel mezzo di questo lavorìo diplomatico giunse come un lampo la notizia del rapimento del leader democristiano. Le prime analisi portarono Washington a temere che l’azione delle Br potesse estendersi anche ad obiettivi statunitensi, successivamente i numerosi report prodotti dall’intelligence Usa durante il sequestro focalizzarono l’attenzione verso le possibili ricadute sul quadro politico italiano. Gli analisti osservarono con molta finezza le mutazioni intervenute all’interno della Dc e il profondo cinismo che muoveva la rinnovata «rivalità» e le diverse manovre di riposizionamento dei leader democristiani che ambivano alla successione di Moro come capi del partito per «assumere il ruolo di front runner nelle elezioni presidenziali di dicembre». Secondo la Cia, il governo italiano nel corso del sequestro aveva «riportato una vittoria negativa rimanendo fermo», senza tuttavia essere riuscito a colpire militarmente le Br. Alla fine, concludevano gli analisti di Langley sbagliando completamente previsione, era il partito comunista la forza politica uscita rafforzata dall’esito del sequestro, poiché la linea della fermezza l’aveva collocata – a loro avviso – in una «posizione forte», che avrebbe reso impossibile la nascita di governi senza la sua partecipazione. Sul piano operativo, nonostante una richiesta di top priority da parte italiana, la Cia non andò oltre lo scambio di informazioni. Sotto la pressante insistenza di Roma il governo americano si limitò ad inviare un funzionario del Dipartimento di Stato (non un membro della Cia), Steven R. Pieczenik, psicologo esperto di guerra psicologica che giunse a Roma il 3 aprile 1978 (dopo il trezo comunicato brigatista nel quale si annunciava la collaborazione di Moro all’interrogatorio) e operò su mandato del ministro dell’Interno Cossiga all’interno di un “comitato di esperti”, dove erano presenti figure analoghe. La permanenza dell’esperto americano fu molto breve, convintosi della inutilità del suo contributo, rientrò negli Stati uniti il 16 aprile successivo, dopo appena 13 giorni.

Settembre 1978, la Cia si mobilità contro le Brigate rosse

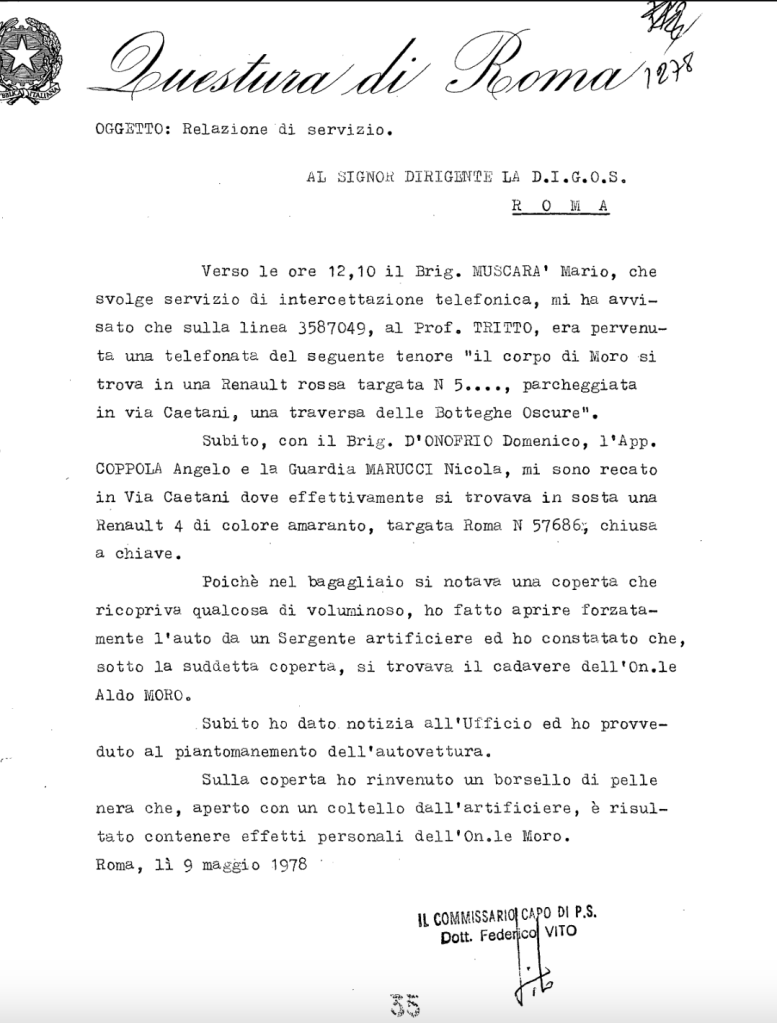

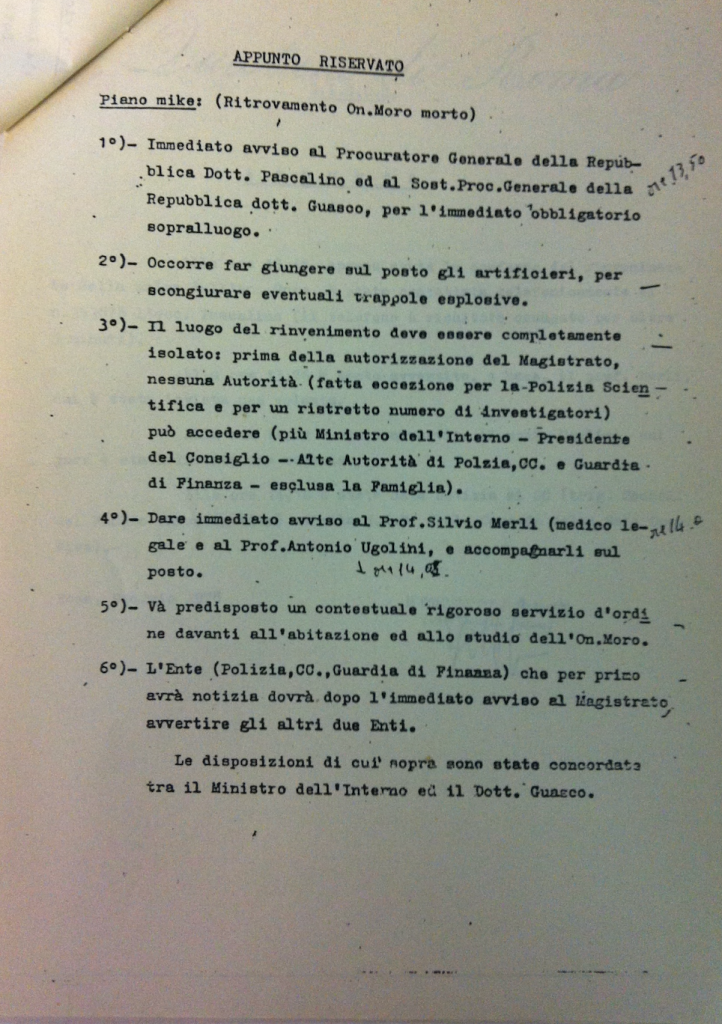

Alla fine l’ostacolo venne superato con un espediente burocratico: riclassificare le Brigate rosse all’interno della categoria del “terrorismo internazionale”. L’8 maggio, il giorno prima della esecuzione di Moro, lo Special Coordinating Comitee del Consiglio nazionale della sicurezza, Nsc, diede finalmente semaforo verde, ritenendo che si potesse «offrire aiuto all’Italia per combattere il terrorismo internazionale», ma quando la decisione venne comunicata alle autorità italiane il corpo di Moro era già stato ritrovato in via Caetani. La circostanza tuttavia non arrestò i propositi statunitensi che nel settembre 1978 giunsero a Roma con l’obiettivo di svolgere un’attività unilaterale di intelligence contro le Br, attivando operazioni di infiltrazione all’interno questa organizzazione. L’ambasciatore Gardner si oppose, raccogliendo le resistenze italiane, sostenendo che questo tipo di attività sarebbe stata compito delle autorità di Roma. Alla fine si raggiunse un compromesso: l’ambasciata americana «avrebbe considerato caso per caso le proposte di reclutamento di persone da infiltrare nelle Br» con la possibilità di decidere autonomamente se «andare avanti da soli o dopo un accordo con gli italiani». Gardner ricorda nel suo libro di memorie che in effetti si registrò davvero «un caso di questo genere» e «la decisone fortunatamente fu di condurre l’operazione in accordo con il governo italiano». (4)

L’operazione Stark

L’unico tentativo conosciuto, per altro del tutto infruttuoso, è quello di Ronald Stark, un cittadino americano arrestato nel 1975 per traffico di stupefacenti e scarcerato nel 1979 con una motivazione redatta dal giudice Floridia in cui si riconosceva la sua collaborazione con la Cia. Il suo compito sarebbe stato quello di avvicinare all’interno delle carceri alcuni brigatisti detenuti. L’operazione non produsse risultati perché già dal 1977 i Br erano stati tutti trasferiti nel carceri speciali e Stark non finì mai in questo circuito. Se l’operazione di infiltrazione prese avvio alla fine del 1978 – come afferma Gardner – per Stark fu impossibile avvicinarli. Dalla documentazione della Direzione generale degli istituti di pena viene fuori che Stark fu rinchiuso nelle carceri di Modena, Pisa, Matera, Rimini e che nell’ultimo periodo della sua detenzione si trovava a Bologna. Prigioni estranee al circuito delle carceri speciali e che dopo il 1977 non accolsero più al loro interno brigatisti. Dalla stessa documentazione risulta che l’unico periodo in cui Stark, condannato per traffico internazionale di stupefacenti, si trovò ristretto nello stesso istituto di pena dove erano anche altri brigatisti fu il 1975 nel carcere di Pisa, poco dopo il suo arresto, tre anni prima che le Brigate rosse entrassero nel mirino dell’agenzia di Langley. Ammesso che fosse lui l’agente provocatore reclutato negli ultimi mesi del 1978, gli americani erano davvero in seria difficoltà se l’unica risorsa messa in campo per la loro strategia era riposta in un improbabile personaggio, un narco trafficante tenuto a debita distanza dai sospettosi brigatisti incarcerati che al massimo si trovarono a condividere, come riferisce Curcio nel suo libro, A viso aperto, il passeggio dell’aria con uno che cercava di attaccare bottone. Il racconto che Curcio fa dell’episodio (Stark gli propose durante il passeggio di organizzare una evasione dal carcere) lascia supporre che lo statunitense lavorasse già da confidente per il Ministero dell’Interno. In effetti Gardner afferma che l’operazione fu condotta di concerto con i Servizi italiani. Risulta, infatti, che funzionari del Ministero dell’Interno ebbero ripetuti incontri con lui nel carcere di Matera: tra questi spicca il nome di Nicola Ciocia, il famoso professor De Tormentis specialista del waterboarding, torturatore di diversi nappisti e brigatisti, tra cui Enrico Triaca, Ennio di Rocco, Stefano Petrella e di diversi componenti della colonna napoletana. I documenti ci dicono che l’unica persona caduta nella rete di questo agente provocatore fu Enrico Paghera, militante di Azione Rivoluzionaria che dopo la scarcerazione venne nuovamente arrestato e trovato in possesso di una cartina relativa ad un campo palestinese in Libano di cui era indicato il nome del responsabile e che risultò fornitagli dall’americano.

Note

1. Nella nota 26, p. 69, del suo volume, GM Ceci indica come fonte un report inviato dall’ambasciata Usa di Roma, Ambassador’s Meeting with Christian Democrat President, from Amembassy Rome to SecState, 7 November 1977, DN:1977ROME18056. Anche lo storico G. Formigoni, ricorda sempre GM Ceci, aveva riferito su questo incontro e sulla posizione di Moro in, Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma, il Mulino, 2016, pp.325-6.

2. GM. Ceci, p. 69, nota 27, Memorandum from Robert Hunter and Richard Vine to Members of European Working Group, Agenda for Meeting, December 9, 1977, in DDRS.

3. Giovanni Maria Ceci, La Cia e il terrorismo italiano. Dalla strage di piazza Fontana agli anni Ottanta (1969-1986), Carocci 2019, p. 84.

4. Richard N. Gardner, Mission: Italy. Mission: Italy. Gli anni di piombo raccontati dall’ambasciatore americano a Roma.1977-1981, Mondadori, 2004, p. 234.