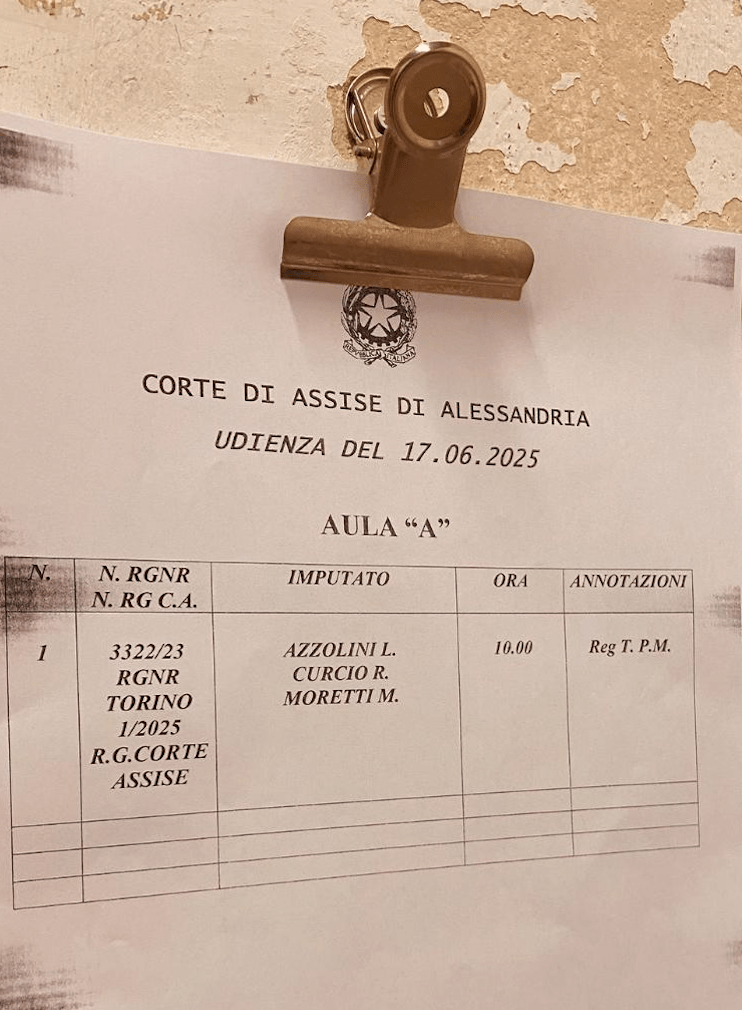

Dopo sette udienze, martedì scorso primo luglio è stato sospeso il processo davanti la corte d’Assise di Alessandria sulla sparatoria seguita al sequestro da parte delle Brigate rosse dell’imprenditore dello spumante Vallarino Gancia, avvenuta il 5 giugno del 1975. Quel giorno trovarono la morte in circostanze mai chiarite la brigatista Margherita Cagol e, a seguito delle ferite riportate, l’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso. La pausa estiva e il cambio di sede della giudice a latere imporranno una pausa di sei mesi. Le udienze riprenderanno il 27 gennaio del 2026.

Tre passaggi importanti del processo

Questa prima fase processuale è stata caratterizzata da tre momenti importanti: il primo è stato il riconoscimento della corte che una parte dell’inchiesta è stata condotta forzando la legge. Sono state dichiarate illegittime tre mesi di indagini realizzate contro Lauro Azzolini, intercettato in maniera fraudolenta con captatori telefonici e ambientali per alcuni mesi. La corte ha riconosciuto anche la correttezza del lavoro difensivo effettuato da uno degli avvocati, messo in discussione dalle indagini che più volte hanno preso di mira l’attività difensiva degli imputati e di un altro legale della difesa. Il secondo punto decisivo riguarda l’ammissione fatta in apertura di processo da Lauro Azzolini che ha riconosciuto di essere il brigatista fuggito dopo la sparatoria: «C’ero io quel giorni di 50 anni fa alla Spiotta!», quando «in un minuto breve tutto precipitò, un inferno che ancora oggi mi costa un tremendo sforzo emotivo rivivere, al termine del quale sono morte due persone che non avrebbero dovuto morire, il padre di Bruno D’Alfonso e Mara». Ammissione che di fatto ha esaurito la sostanza dell’inchiesta e del processo, messo in piedi per dare un nome al fuggitivo. Dopo la confessione di Azzolini, che ha anche scagionato i suoi coimputati dall’accusa-teorema di aver dato l’ordine preventivo di fare fuoco contro le forze di polizia, il processo dovrà appurare le circostanze esatte della uccisione di Margherita Cagol. Il terzo aspetto riguarda il muro dei «non ricordo» eretto dai carabinieri dell’ex nucleo speciale diretto dal generale Alberto Dalla Chiesa, anch’essi ormai anziani e in pensione come gli imputati, uno dei quali, Mario Moretti, ancora in carcere ormai da quasi 45 anni.

A viso aperto

Una delle immagini più forti emerse da questo primo ciclo di udienze è stato il contrasto tra i vecchi brigatisti, Lauro Azzolini e Massimo Maraschi, 82 anni il primo, 73 il secondo, entrambi con lunghi anni di carcere speciale alle spalle, che hanno parlato a viso aperto davanti alla corte, mentre sul versante opposto gli uomini dello Stato si sono fatti schermo della memoria ormai andata, di mille contraddizioni e versioni contrastanti. Nell’ultima udienza addirittura un testimone, strumento di quel versante oscuro dello Stato, pedina degli apparati che agiscono nell’ombra, il confidente del Sid e poi del Sisde Leonio Bozzato, si è presentato col volto travisato da una mascherina e un cappello, nascondendosi durante tutto l’interrogatorio dietro un paravento.

I processi non ci parlano solo di leggi, norme e codicilli, a saperli osservare possono dirci tante altre cose come il fatto che dopo cinquant’anni chi non ha paura di mostrare la propria faccia, non dovendosi vergognare della propria storia, sono quei vecchi signori delle Brigate rosse. Gli altri, a quanto pare, hanno dei problemi, preferiscono non ricordare o nascondersi ancora perché raccontare quasi venti anni passati a fare la spia, suscita solo vergogna.

Il confidente

Quella del delatore è una figura ancestrale dell’animo umano, rappresenta una dimensione arcaica dell’antropologia descritta persino nelle sacre scritture. Giuda Iscariota tradì sull’onda del momento, cedette ai trenta denari ma poi afflitto dal rimorso si appese ai rami di un Siliquastro, almeno così racconta il mito cristiano, forse per il colore dei fiori, rosa e rossi, che cinge la chioma di questo albero bellissimo. Colore che rimanda al sangue versato per il tradimento. Leonio Bozzato ha tradito per venti anni amici e compagni di lavoro, di idee e di lotte. Operaio al Petrolchimico di Porto Marghera, iniziò la sua professione di spia, come ha raccontato in aula, su suggerimento di un carabiniere amico di famiglia. Gli venne chiesto di osservare quello che vedeva e sentiva attorno a sé. Erano i primi anni Settanta e mentre tutt’intorno la società ribolliva e le fabbriche erano in rivolta con scioperi, occupazioni, picchetti, vertenze per aumentare i salari, battaglie contro lo sfruttamento oppressivo e la nocività, e si chiedeva democrazia nei luoghi di lavoro, si parlava di rivoluzione in ogni dove, Bozzato tradiva. Dopo una breve sperimentazione negli ultimi mesi del 1971, viene assunto dal Centro Sid di Padova nel gennaio del 1972 con il nome di copertura «Frillo» e «retribuito a rendimento». Nelle ricevute di pagamento impiegava il nome di copertura «Vello». Frillo è bravo, è sveglio, formato politicamente, si introduce subito negli ambienti giusti, il suo contributo è molto apprezzato dal Servizio. Inizialmente il Sid lo piazza tra i maoisti dell’Unione marxista-leninista, quelli del giornale Servire il popolo. Gli apparati temevano la Cina, vedevano cinesi ovunque, avevano paura che le guardie rosse arrivassero a Trieste o sbarcassero in Puglia, magari dall’Albania. Non capivano bene quel che ribolliva nella società italiana, i tanti filoni degli «ismi» marxisti che fiorivano nel cuore delle nuove catene di montaggio riempite di giovani migranti del Sud. Guardavano ancora alla guerra fredda, al Patto di Varsavia o alla rivoluzione culturale di Mao e non si accorgevano di quel che accadeva in casa propria, di quel neomarxismo italiano che cambierà le carte in tavola: l’operaismo.

Spiare Porto Marghera

Declinata l’esperienza dei cosiddetti «gruppi», le diverse formazioni della sinistra extraparlamentare, Lotta continua, Potere operaio, e della la galassia maoista, nascono le prime Assemblee autonome all’interno dei poli industriali. Il centro Sid di Padova riorienta subito Frillo che ha l’ordine di infiltrarsi in questa nuova realtà politica.

Nel frattempo i brigatisti che hanno già due colonne in piedi, quella storica di Milano, dove sono nate, e la seconda a Torino, progettano di metterne in piedi una terza nel Veneto, tra Padova e il Petrolchimico di Porto Marghera. I primi rapporti li tiene Giorgio Semeria che aveva fatto il militare a Padova e aveva agganciato il gruppo della brigata Ferretto: una prima struttura di militanti autonomi che si erano posti il problema concreto della lotta armata. Scenderanno per insediare la nuova colonna militanti sperimentati come Corrado Alunni, Rocco Micaletto, Alfredo Buonavita, gli ultimi due incontrati da Frillo. Sul posto ci sono Robertino Ognibene e Fabrizio Pelli. Nonostante gli sforzi la colonna non riuscirà mai a consolidarsi in questa prima fase: il fallimento della perquisizione del giugno 1974 nella federazione del Msi di Padova, in via Zabarella, che porterà alla morte di due militanti missini e a una crisi dei rapporti con l’area autonoma, poi la cattura di Ognibene nella base di Robbiano di Mediglia e quella di Carlo Picchiura dopo un controllo stradale, infine il lavoro ai fianchi del confidente Frillo che come Penelope disfaceva la notte quello che i suoi compagni tessevano di giorno, impedirà alla colonna di decollare. La spia Bozzato farà arrestare due suoi compagni in procinto di realizzare un’azione, incredibilmente riuscendo a sviare i sospetti nei suoi confronti e nel marzo del 1976 consegnerà ai carabinieri il responsabile della colonna Giorgio Semeria. Episodio che porterà al congelamento della colonna veneta e alla legenda di Moretti infiltrato sospettato di aver causato l’arresto di Semeria. Dopo quell’episodio la colonna verrà di fatto congelata, inizierà una seconda vita, stavolta molto più efficace, dopo il 1978 con l’arrivo di Nadia Ponti e Vincenzo Guagliardo. Frillo in questa seconda fase non ci sarà più, allontanatosi dopo che Michele Galati aveva denunciato ai suoi compagni il suo doppiogioco. Nonostante ciò continuerà a svolgere il suo lavoro di spia all’interno dell’assemblea autonoma, tanto da divenire uno dei testi d’accusa, sotto le mentite spoglie di «pentito» nell’inchiesta Sette aprile. Il suo rapporto con i Servizi si conclude nel 1989, cosa e chi abbia spiato negli anni 80 ha evitato di dirlo in aula e, nonostante la mole di rapporti prodotti dalla sua attività informativa, l’Aisi non ha consegnato la documentazione necessaria per trovare adeguata risposta. Sarebbe una cosa molto utile se il presidente Paolo Bargero, approfittando di questa fase istruttoria, rinnovasse all’Aisi richiesta completa dei rapporti sulla fonte Frillo.

Non c’era ancora un «Esecutivo»

Bozzato, col nome di battaglia Andrea venne arruolato da Nadia Mantovani, studentessa in medicina, molto vicina a Gianfranco Pancino e Giorgio Semeria. Mantovani, che allora era una irregolare, gli chiederà di avvicinare gli operai del Petrolcihimico e monitorare il dibattito politico. All’interno della colonna Bozzato non andò mai oltre questo ruolo, di contatto prima e irregolare dopo. Nei suoi frequenti incontri col suo referente del Sid, non fornisce notizie sul sequestro Gancia, sul nome del fuggitivo. Ricorda solo il pianto di Micaletto alla notizia della morte della Cagol. Durante l’inchiesta, il suo servilismo verso le autorità lo porta a strafare, fa capire ai pm che qualcuno, oltre a descrivergli il fuggitivo, gli aveva anche fatto il nome, «era di Reggio Emilia» – ma non ricordava bene – così tirò fuori quello di Alberto Franceschini che era in carcere in quel momento. In aula non ha confermato, ha sostenuto che il fuggitivo gli era stato solamente descritto. Se nulla sapeva della Spiotta comunque conosceva bene la discusione che seguì quell’episodio traumatico. Riferisce al Sid l’autocritica profonda che attraversa le Brigate rosse e i progetti di ristrutturazione organizzativa e logistica che verranno poi certificati nella Direzione strategica del novembre 1975. Fornisce al Servizio i documenti del dibattito. In aula è stato interrogato a lungo su questo punto cruciale: per sapere se esistesse un «Esecutivo» oltre a una Direzione prima della Spiotta perché nei rapporti del Sid si usano i due termini, accostandoli o intercambiandoli. La risposta ha portato un altro colpo al teorema dell’accusa: «per quanto mi riguarda sono cose analoghe perché il numero dei militanti era talmente limitato, sarebbe risultato dispersivo».

La seconda cattura di Curcio

Seguendo gli incontri di Frillo con la Mantovani a Milano, nei pressi della stazione centrale, il Sid è arrivato a via Maderno dove venne catturato per la seconda volta Renato Curcio. Per coprire la spiata di Frillo venne inventata la storia di una multa per divieto di sosta che avrebbe portato alla cattura di Angelo Basone e da lui alla individuazione successiva della Mantovani e della sua rete di contatti, immortalata dal Sid in una foto presa dopo una riunione milanese nella quale compare anche Bozzato.