Paolo Persichetti

Liberazione 27 settembre 2006

Assimilazione, integrazione, cittadinanza della persona o comunitaria, meticciato, anche solo questa sequenza di termini può rendere l’idea del dibattito molto complesso e delle politiche, assai diverse tra loro, attuate di fronte ai molteplici fenomeni migratori intercorsi lungo il Novecento.L’economista e filosofo Amartya Sen ha ricordato nei suoi ultimi scritti come il multiculturalismo sia stato adottato per la prima volta ufficialmente dal Canada oltre trent’anni fa. Nato, almeno nelle intenzioni, come un progetto di società aperta fondata sulla valorizzazione della libertà culturale di ogni gruppo etnico, regolata sulla comune convivenza e tolleranza, protesa alla creazione di un crogiolo di culture ed etnie spinte al reciproco incontro, all’inevitabile scambio e fusione nel tempo, l’idea di società multiculturale e multietnica sembra essersi lentamente trasformata nel suo contrario. Il ripiego identitario e l’avvitamento comunitario sembrano averla trasfigurata in una sorta di multiseparatismo, travisazione flagrante del concetto iniziale che Sen oggi non esita a definire nient’altro che una «pluralità di monoculture» incomunicanti, impermeabili, diffidenti e ostili tra loro.

Assistiamo ormai alla conflagrazione ideologica di un differenzialismo separatista perfettamente speculare: da una parte la vulgata tradizionalista teo e neoconservatrice, raccolta attorno alle omelie sulla superiorità etnocentrica dell’Occidente riassunta dai valori giudeo-cristiani, ribattezzati nelle acquasantiere dei petrolieri texani. Un mito epurato dall’eredità della filosofia greca, dell’illuminismo e soprattutto da quella «triade del sospetto» che tanto ossessiona il Papa tedesco: Marx, Freud, Nietzsche. Un imperialismo culturale dei potenti e degli opulenti a cui dovrebbero conformarsi, insieme ai deboli e non ambienti del posto, tutti quelli che sbarcano sulle rive dell’Occidente. Dall’altra parte risponde un separatismo medievaleggiante, ispirato al predominio di forme di legittimità e potere tradizionale improntate al patriarcato clanico, alla servitù femminile, diffuso nelle comunità emigrate soggette alle influenze  dell’islamismo più integralista e fondamentalista, ma non solo.

dell’islamismo più integralista e fondamentalista, ma non solo.

Nel mezzo sopravvive una cultura afflosciata e insipida, afflitta da un endemico senso di colpa, per cui tutto ciò che viene dagli oppressi, dai diseredati, è perciostesso giusto e buono. Ma la condizione di vittima non garantisce sull’innocenza e sul valore progressivo dei contenuti che porta con se. Rivelatore di questo atteggiamento è stato il dibattito che si è scatenato attorno ad alcuni episodi di violenza mortale e oppressione contro donne emigrate che avevano scelto forme di vita diverse dalle loro culture d’origine. Se giustamente sono state criticate quelle posizioni strumentali che, profittando del clamore mediatico di tali vicende, denunciavano unicamente il peso oppressivo dei patriarcati altrui, dimenticando quello autoctono, è pur vero che si è spesso insistito su una nozione indifferenziata di patriarcato, come se i rapporti sociali e di genere fossero gli stessi in tutte le latitudini. Una posizione ultraideologica che ha gettato un pericoloso velo negazionista su realtà sociali drammatiche. È sembrato quasi un delitto (infrazione all’algido conformismo del politicamente corretto?) chiamare per nome realtà in cui la religione resta ancora la fondamentale fonte di legittimazione di modelli patriarcali oppressivi e violenti.

È noto che tutti i monoteismi hanno un impianto patriarcale, ma non tutte le religioni monoteiste hanno dovuto fare i conti allo stesso modo con la critica illuminista, materialista e femminista. Lì dove ciò è successo, il dominio del patriarcato ha mutato profilo, forse è divenuto più subdolo ma è certamente meno arrogante ed ha perso quel diritto di vita e di morte sul corpo delle donne. Dove la «secolarizzazione», che tanto fa disperare il Vaticano, ha tracciato il proprio cammino, la donna ha potuto emanciparsi ed ha preso a misurarsi con altri problemi.

Proprio perché il multiculturalismo non può ridursi a quel «patto tra patriarcati che trasforma il dialogo tra civiltà in un cupo silenzio sulle condizioni materiali di vita delle donne», che poi è l’anticamera del multiseparatismo, esso non può concepirsi come una semplice spugna che assorbe passivamente ogni cultura, anche nei suoi aspetti più retrivi, violenti, oppressivi, discriminatori.

L’obiettivo di una società multietnica non è esente dalla necessità di una lotta culturale che faccia prevalere una nozione di libertà come capacità di apertura e confronto e non ripiego e chiusura. L’esercizio della scelta fuoriesce dalla rottura degli schemi preconcetti, dai pregiudizi automatici, dall’abbandono del principio di tradizione e autorità in favore dell’esperienza e della sperimentazione contro ogni cristallizzazione e rifiuto dell’altro. Ma come in ogni battaglia, occorre sapere che si incontrano delle resistenze, delle rendite di posizione e dei poteri, in questo caso legati a quelle forme di legittimità religiosa-tradizionale, che non gradiscono. Conflitti e contrasti fanno parte del percorso fisiologico di formazione delle società. L’importante è saper mantenere un forte indirizzo politico-culturale capace di convincere e persuadere col sostegno di politiche sociali di discriminazione positiva (a ciascuno secondo i suoi bisogni), sapendo che le identità e la cultura non si costruiscono soltanto attorno alle religioni, ma anche grazie a percorsi sociali e politici.

Ogni altra forma d’algido relativismo sarebbe incapace di opporsi ai fautori dello scontro di civiltà e provocherebbe la fine, non solo delle società multiculturali, ma forse, della stessa civiltà.

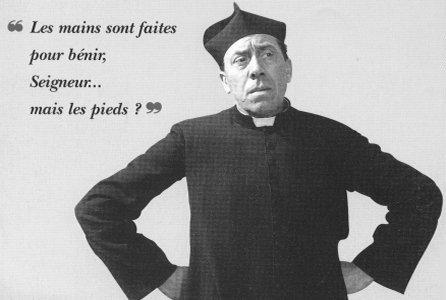

contrapponendoli a quelli del capitale. Il fatto che ormai – sostiene Della Loggia – nessuna delle contraddizioni moderne nasca più dalla lotta di classe avrebbe provocato il definitivo declino di questa cultura politica a vantaggio (o svantaggio, secondo i punti di vista) di una mutazione antropologica della sinistra, succube del dominio «edonistico-acquisitivo» (che tradotto potremmo definire: abbandono al piacere consumistico) di una società individualista, antistatalista, avvinta dall’egemonia aggressiva di un’etica soggettivista e libertina. Defunta sarebbe dunque l’anima sociale, Della Loggia scrive «popolare», della sinistra ma anche dei cattolici, conseguenza di quelle profonde mutazioni della struttura socio-economica che hanno introdotto nuovi «spartiacque», non più improntati sul confronto tra interessi materiali contrapposti ma ormai caratterizzati soltanto da un contrasto valoriale su «temi immateriali ed etici», che designerebbero le nuove frontiere tra destra e sinistra. Una «conversione dall’economia all’etica» che segnala ormai i tempi radicalmente diversi dell’agenda politica e questo anche a seguito del mutamento di composizione sociale di una sinistra sempre più rapita da un «programmatico relativismo culturale» e da «fremiti d’anticlericalismo». In sostanza, il cattocomunismo è morto perché sarebbe venuta meno la sua base sociale, il lavoro industriale e il mondo contadino, sopravanzata da ceti medi e pubblico impiego, e perché è scomparso ogni riferimento a quell’etica antiborghese e antiliberale che riusciva a saldare attorno a modelli culturali tradizionalisti e valori antidiluviani Peppone e Don Camillo. A Galli Della Loggia questa deriva non piace affatto, non perché rimpianga – lui che è liberale – la lotta di classe, ma per il venire meno di alcuni fondamenti etici dell’Occidente, in difesa dei quali egli oggi non esita a schierarsi tra le fila dei teocon.

contrapponendoli a quelli del capitale. Il fatto che ormai – sostiene Della Loggia – nessuna delle contraddizioni moderne nasca più dalla lotta di classe avrebbe provocato il definitivo declino di questa cultura politica a vantaggio (o svantaggio, secondo i punti di vista) di una mutazione antropologica della sinistra, succube del dominio «edonistico-acquisitivo» (che tradotto potremmo definire: abbandono al piacere consumistico) di una società individualista, antistatalista, avvinta dall’egemonia aggressiva di un’etica soggettivista e libertina. Defunta sarebbe dunque l’anima sociale, Della Loggia scrive «popolare», della sinistra ma anche dei cattolici, conseguenza di quelle profonde mutazioni della struttura socio-economica che hanno introdotto nuovi «spartiacque», non più improntati sul confronto tra interessi materiali contrapposti ma ormai caratterizzati soltanto da un contrasto valoriale su «temi immateriali ed etici», che designerebbero le nuove frontiere tra destra e sinistra. Una «conversione dall’economia all’etica» che segnala ormai i tempi radicalmente diversi dell’agenda politica e questo anche a seguito del mutamento di composizione sociale di una sinistra sempre più rapita da un «programmatico relativismo culturale» e da «fremiti d’anticlericalismo». In sostanza, il cattocomunismo è morto perché sarebbe venuta meno la sua base sociale, il lavoro industriale e il mondo contadino, sopravanzata da ceti medi e pubblico impiego, e perché è scomparso ogni riferimento a quell’etica antiborghese e antiliberale che riusciva a saldare attorno a modelli culturali tradizionalisti e valori antidiluviani Peppone e Don Camillo. A Galli Della Loggia questa deriva non piace affatto, non perché rimpianga – lui che è liberale – la lotta di classe, ma per il venire meno di alcuni fondamenti etici dell’Occidente, in difesa dei quali egli oggi non esita a schierarsi tra le fila dei teocon. del cattocomunismo. Una scuola ideologica nella quale agivano due matrici culturali, una antiborghese e l’altra antiliberale, unite dal progetto di realizzare una saldatura dei ceti popolari divisi in origine dal credo religioso e dal ruolo politico conservatore tradizionalmente giocato dalla Chiesa-istituzione. Molto meno radicale della teologia della liberazione, il progetto cattocomunista mirava a saldare la tradizione solidarista della dottrina sociale della chiesa con aspetti del marxismo. In questa ottica la democrazia di massa organizzata nei due grandi partiti popolari, quello comunista e quello cattolico, altro non erano che la «democrazia che si organizza», secondo una famosa formula pronunciata da Togliatti. Un’ipotesi che si concepiva come uno stadio molto più avanzato della democrazia rispetto ai modelli costituzionali di scuola democratico-liberale sorretti dal principio del bilanciamento dei poteri o del governo limitato. Spiccava, in sostanza, una visione corporativa e iperstatalista della società e della politica, nella quale sarebbero prevalse richieste di rappresentanza degli interessi reali a discapito di quelli formali, e il principio del consenso sociale contro quello della maggioranza giuridica.

del cattocomunismo. Una scuola ideologica nella quale agivano due matrici culturali, una antiborghese e l’altra antiliberale, unite dal progetto di realizzare una saldatura dei ceti popolari divisi in origine dal credo religioso e dal ruolo politico conservatore tradizionalmente giocato dalla Chiesa-istituzione. Molto meno radicale della teologia della liberazione, il progetto cattocomunista mirava a saldare la tradizione solidarista della dottrina sociale della chiesa con aspetti del marxismo. In questa ottica la democrazia di massa organizzata nei due grandi partiti popolari, quello comunista e quello cattolico, altro non erano che la «democrazia che si organizza», secondo una famosa formula pronunciata da Togliatti. Un’ipotesi che si concepiva come uno stadio molto più avanzato della democrazia rispetto ai modelli costituzionali di scuola democratico-liberale sorretti dal principio del bilanciamento dei poteri o del governo limitato. Spiccava, in sostanza, una visione corporativa e iperstatalista della società e della politica, nella quale sarebbero prevalse richieste di rappresentanza degli interessi reali a discapito di quelli formali, e il principio del consenso sociale contro quello della maggioranza giuridica.