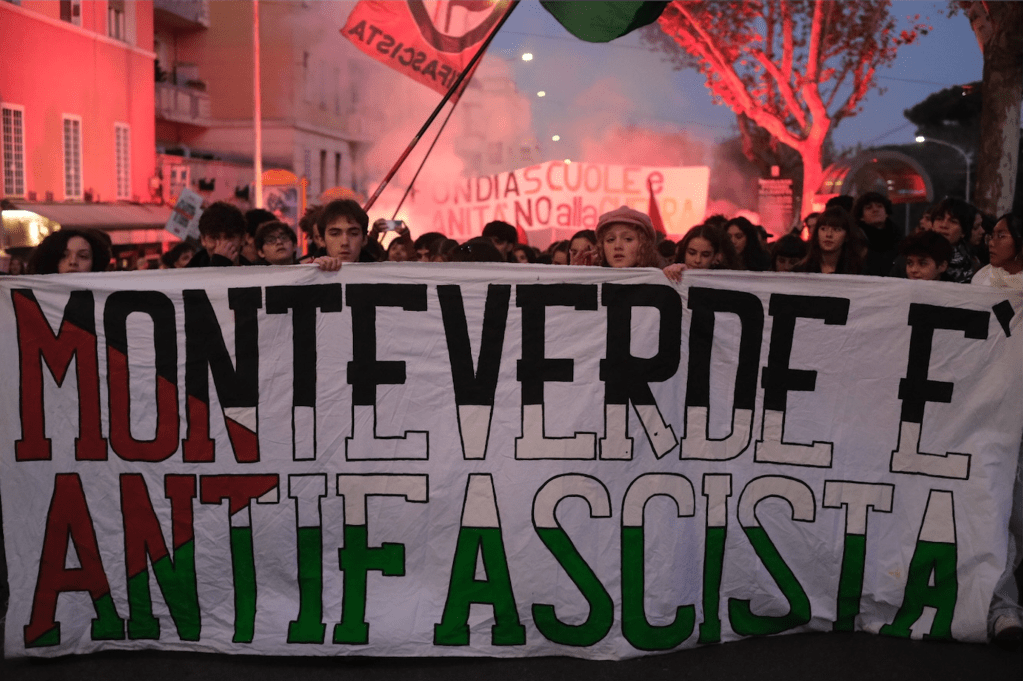

Cronaca di una manifestazione festosa e colorata tra le vie del quartiere romano di Monteverde, dove negli ultimi tempi si sono succedute numerose aggressioni fasciste e sioniste, e il tentativo di manipolazione e delegittimazione dei media e delle istituzioni

Nel pomeriggio di domenica 30 novembre un corteo colorato e festoso, pieno di ragazze, ragazzi e musica, ha attraversato le strade del quartiere romano di Monteverde per manifestare contro le aggressioni sioniste e il genocidio in Palestina. I giovani volevano ricordare quanto accaduto il 2 ottobre precedente, quando alcuni studenti e docenti del liceo artistico Alessandro Caravillani (uno studente romano ucciso dai fascisti dei Nar nel marzo 1982 durante una rapina), che ha sede in uno spazio adiacente la sinagoga del quartiere, erano stati aggrediti da una squadraccia capeggiata da Riccardo Pacifici, ex presidente della comunità ebraica romana, uscita proprio dai locali della sede di culto.

Gli squadristi usciti dalla sinagoga

I giovani avevano da poco concluso un’assemblea di preparazione dello sciopero generale e della manifestazione nazionale che si sarebbe tenuto il 4 ottobre successivo. L’edificio scolastico non è dotato di un’aula magna e gli studenti si erano radunati nel cortile. Dopo una prima incursione all’interno degli spazi del liceo, la squadraccia ha atteso i ragazzi all’uscita. Ad uno studente, riconosciuto dal gruppo degli aggressori come un membro della comunità ebraica, era stato fatto lo scalpo. Trascinato per i capelli si era visto strappare una larga ciocca. Un docente che si era frapposto per difendere i liceali era stato violentemente strattonato mentre alcune ragazze si erano viste riempire di insulti a sfondo sessuale. Per questo episodio una quarantina di denunce sono state presentate al commissariato di zona dai genitori degli studenti, tutti minori, dai docenti e dal personale Ata del liceo. Il gravissimo episodio di violenza politica non ha conquistato le prime pagine dei media nazionali. Nessuna autorità dello Stato ha sentito il dovere di prendere la parola per condannare la grave minaccia portata alla libertà di studio ed espressione del pensiero all’interno della scuola e all’incolumità di chi la frequenta e fornire solidarietà agli aggrediti. Negli stessi giorni un lavoratore dell’ospedale Spallanzani, situato sempre nel quartiere, era stato aggredito da un’altra squadraccia mentre davanti al posto di lavoro teneva un presidio in sostegno della popolazione martoriata di Gaza. Nel febbraio precedente uno dei licei del quartiere, il Luciano Manara, era stato vandalizzato nel corso di una irruzione notturna: la serratura del cancello di ingresso all’istituto sigillata e le mura imbrattate con la stella di David. L’azione era stata rivendicata dalla «brigata Dario Vitali», che fu commissario dei fasci di combattimento di Livorno nel ventennio. Un ardito fascista di origini ebraiche che sintetizza bene l’ideologia che muove queste frange del sionismo romano.

Una manifestazione festosa e colorata per le strade del quartiere

Per queste ragioni il percorso del corteo ha volutamente seguito un tragitto che si è tenuto lontano dai locali della sinagoga. Una consapevole scelta politica dettata dalla volontà di non alimentare polemiche e innescare forme strumentali di vittimismo da parte degli esponenti più facinorosi del mondo sionista che abita il quartiere. Gli organizzatori hanno invece voluto attraversare i luoghi delle aggressioni, dove il corteo ha fatto sosta. Una lavoratrice del san Camillo ha così preso la parola quando i manifestanti si sono fermati davanti al grande ospedale romano. Lo stesso è accaduto davanti all’ex scuola media Fabrizio De André, oggi abbandonata. Una decisione che ha arrecato un grave pregiudizio al quartiere. L’obiettivo era quello di rimarcare l’internità al quartiere delle realtà politiche che hanno organizzato la giornata di mobilitazione, l’Assemblea autonoma di Monteverde insieme alla rete delle altre organizzazioni e centri sociali di Roma sud, oltre alla presenza costante e il legame con le problematiche che investono il territorio saldandole alle questioni più generali, come il genocidio di Gaza. L’iniziativa si è conclusa festosamente nella serata.

Le scritte notturne e la lapide oltraggiata

Il mattino successivo è giunta la notizia che durante la notte due sconosciuti col volto travisato, ripresi dalle telecamere di sorveglianza, come scrivono le cronache, avevano vigliaccamente imbrattato con una bomboletta spray la lapide di Stefano Gaj Taché, posta all’ingresso della sinagoga del quartiere, da dove erano usciti nelle settimane precedenti gli aggressori degli studenti del Caravillani. Stefano Taché è il bimbo rimasto ucciso durante l’assalto al tempio ebraico di Roma nell’ottobre del 1982, realizzato da un commando del gruppo Fatah-consiglio rivoluzionario guidato da Abu Nidal, una formazione dissidente della galassia guerrigliera palestinese (ferocemente anti Olp) che voleva vendicare la strage del settembre precedente nei campi dei rifugiati palestinesi di Sabra e Chatila, a Beyrut (bilancio finale oltre duemila morti), commessa dalle milizie maronite, ispirate e protette dall’esercito israeliano che presidiava gli ingressi dei campi. Qualche metro più in là, gli ignoti autori della scorribanda hanno lasciato anche due scritte sul muro, «Monteverde antifascista e antisionista» e «Palestina libera».

L’improvvisa fine del silenzio

Il presidente della comunità ebraica romana, Victor Fadlun, che aveva perso la parola davanti all’aggressione degli studenti del Caravillani da parte di alcuni frequentatori della sinagoga, l’ha improvvisamente ritrovata per qualificare le scritte notturne come un «atto di antisemitismo», denunciandone «l’uso abietto come strumento di lotta politica». Con una solerzia sospetta sono subito intervenute anche le più alte cariche dello Stato: dal Quirinale, alla presidenza del Senato, dal ministro degli Esteri e degli Interni, al sindaco di Roma, che tutti insieme avevano taciuto l’aggressione degli studenti e docenti del Caravillani. Una indignazione selettiva, una reattività a geometria variabile che mette in luce l’ipocrisia profonda della politica e delle istituzioni. Oltretutto suscita non poche riserve il ricorso alla qualifica di «antisemitismo» per definire termini come antifascismo e antisionismo o la stessa autodeterminazione e libertà di un popolo, quello palestinese, a meno che non si voglia sottendere l’esistenza di una supramatismo ebraico.

Ancora per un po’ il termine «antifascismo» resta parola costituzionale, visto che oltre ad ispirarne lettera e valori fondanti è indicato in una norma, seppur transitoria. Anche l’antisionismo non è ancora reato, sebbene la destra di governo abbia intenzione di renderlo tale. Il sionismo è una ideologia nazionalista con ambizioni coloniali, di stampo politico e per taluni anche religioso, con tendenze di ogni colore, che mira alla colonizzazione di un territorio, con relativa espulsione, segregazione o sterminio dei nativi. Le nostre leggi permettono ancora di definirsi colonialisti o anticolonialisti, si tratta di un discrimine che investe la dialettica politica non ancora quella giuridica, semmai è una infrazione amministrativa scriverlo sui muri delle città.

Una narrazione ribaltata

Alla notizia della lapide imbrattata i ragazzi hanno subito fiutato la trappola (sotto e qui il loro comunicato). Già in serata si preannunciavano le veline politiche, la narrazione capovolta da diffondere sull’episodio, ovvero il legame tra le scritte notturne e la manifestazione che si era tenuta la domenica pomeriggio. Un’accusa diretta agli organizzatori del corteo, subito ripresa dalla stampa mainstream del giorno successivo. In un comunicato diffuso in serata gli organizzatori hanno subito espresso l’«impellente necessità di discostarci chiaramente da questo gesto e di condannarlo con fermezza», esprimendo «sincera vicinanza alla comunità ebraica del nostro quartiere». Più avanti hanno stigmatizzato le «intollerabili accuse che ci sono state rivolte da testate giornalistiche che, oltre a non conoscere la situazione nel nostro territorio e i valori che caratterizzano la nostra assemblea, non hanno esitato un minuto a puntarci il dito contro. Anche perché tale gesto scredita e vanifica il lavoro collettivo di costruzione della piazza». Media e giornali, proseguono, «non solo mistificano la realtà, ma scelgono deliberatamente di raccontare alcuni fatti piuttosto che altri: nessun articolo sul corteo trasversale, colorato e popolare che ha attraversato le strade del nostro quartiere o le nostre chiare parole tanto contro il sionismo che contro l’antisemitismo». Per gli autori del comunicato: «L’incredibile manipolazione mediatica a cui assistiamo è solo uno dei tanti sintomi di una narrazione egemone malata, che non riesce a distinguere la religione dalla politica e così facendo manipola l’opinione pubblica. A partire dai massacri del popolo palestinese fino alla complicità del governo italiano».

Gli autori delle violenze del 2 ottobre sono noti, ma nessuna condanna politica è mai stata espressa (vedremo cosa farà la magistratura). Gli autori delle scritte notturne sono ancora ignoti (forse analfabeti della politica o furbetti che giocano alla manipolazione, è tutto da scoprire) ma istituzioni, politica e media hanno già individuato dei colpevoli preventivi da condannare.

Un doppio metro di giudizio non più accettabile.

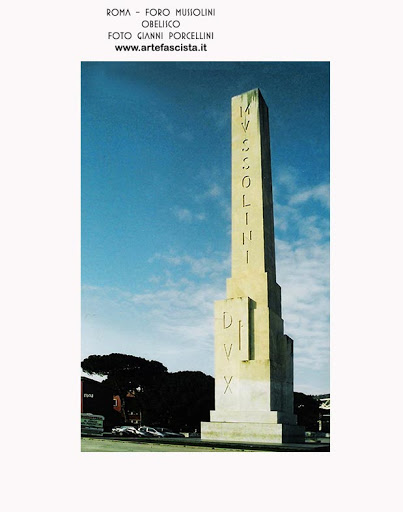

Il 25 aprile del 1971 l’obelisco inalzato nel 1932 in onore di Benito Mussolini, monumento alla mitologia imperiale del regime fascista e al culto della personalità, eretto all’entrata del Foro Italico (ex Foro Mussolini) a Roma doveva saltare in aria.

Il 25 aprile del 1971 l’obelisco inalzato nel 1932 in onore di Benito Mussolini, monumento alla mitologia imperiale del regime fascista e al culto della personalità, eretto all’entrata del Foro Italico (ex Foro Mussolini) a Roma doveva saltare in aria.