Anche in Italia rischia di prendere forma un complesso carcerario-industriale?

Diliberto, Fassino, Castelli, Alfano: nell’ultimo decennio sinistra carceraria e destra hanno tentato in tutti i modi di favorire l’ingresso del capitale privato nella costruzione e gestione delle carceri

Paolo Persichetti

Liberazione 14 marzo 2009 (versione integrale non censurata)

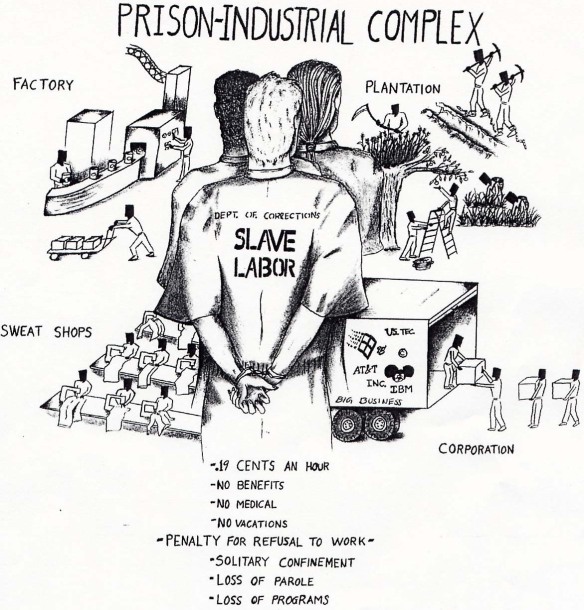

«Complesso carcerario-industriale» è la definizione introdotta dalla sociologia critica e dagli attivisti abolizionisti americani per definire il carcere-fabbrica postfordista. Il termine è stato introdotto per la prima volta da Mike Davis,  attento studioso di sociologia urbana, per descrivere il sistema penale californiano (Città di quarzo, manifestolibri 1991; Geografie della paura, Feltrinelli 1999; Il pianeta degli Slum, Feltrinelli 2006, sono solo alcune delle sue opere tradotte). Lo ricorda Angela Davis in una sua raccolta di saggi, Aboliamo le prigioni?, da poco pubblicata dalla Minimum fax.

attento studioso di sociologia urbana, per descrivere il sistema penale californiano (Città di quarzo, manifestolibri 1991; Geografie della paura, Feltrinelli 1999; Il pianeta degli Slum, Feltrinelli 2006, sono solo alcune delle sue opere tradotte). Lo ricorda Angela Davis in una sua raccolta di saggi, Aboliamo le prigioni?, da poco pubblicata dalla Minimum fax.

Negli Stati uniti l’impresa privata utilizza la manodopera carceraria. Il vantaggio è notevole: «Niente scioperi né sindacati. Niente indennità di malattia, sussidi di disoccupazione o compensi da pagare ai lavoratori. Le nuove prigioni sono fabbriche cinte da mura. I detenuti immettono dati per la Chevron, ricevono prenotazioni telefoniche per la Twa, costruiscono circuiti stampati, il tutto per un costo molto inferiore a quello della manodopera libera». Qualcosa del genere rischia di accadere anche da noi? Da un buon decennio a questa parte ha fatto breccia nella cultura politica l’idea di un  coinvolgimento dell’impresa privata all’interno del sistema penitenziario. In parte ciò accade già. Alcuni servizi sono stati esternalizzati per ridurre costi e rendere maggiormente efficienti le prestazioni. Per esempio, in alcuni istituti penitenziari le cucine sono state date in gestione a cooperative sociali di ex detenuti. Nella casa circondariale di Velletri si produce addirittura del vino, il fuggiasco, ricavato da vitigni lavorati con cura da una cooperativa di detenuti. A Rebibbia e san Vittore sono attivi dei call center della Telecom. Niente a che vedere, ancora, con lo sfruttamento che le grandi privates corporation americane fanno della manodopera reclusa. L’idea è quella di favorire l’autoimprenditorialità sociale come uno dei percorsi di recupero e integrazione previsti dalla legge Gozzini, dove il lavoro è ritenuto un passaggio verso l’uscita graduale dal carcere, grazie alle misure alternative (lavoro esterno, semilibertà, affidamento in prova). Anche le condizioni contrattuali rispettano i parametri sindacali minimi previsti all’esterno: contributi, ferie, malattia. Ma la difficoltà di stare sul mercato va lentamente snaturando queste esperienze, risucchiate da logiche molto lontane dai loro presupposti iniziali. La pratica dei subappalti e il controllo del mercato da parte d’imprese più grandi condannano nel tempo queste esperienze locali. Il capitalismo ha le sue leggi.

coinvolgimento dell’impresa privata all’interno del sistema penitenziario. In parte ciò accade già. Alcuni servizi sono stati esternalizzati per ridurre costi e rendere maggiormente efficienti le prestazioni. Per esempio, in alcuni istituti penitenziari le cucine sono state date in gestione a cooperative sociali di ex detenuti. Nella casa circondariale di Velletri si produce addirittura del vino, il fuggiasco, ricavato da vitigni lavorati con cura da una cooperativa di detenuti. A Rebibbia e san Vittore sono attivi dei call center della Telecom. Niente a che vedere, ancora, con lo sfruttamento che le grandi privates corporation americane fanno della manodopera reclusa. L’idea è quella di favorire l’autoimprenditorialità sociale come uno dei percorsi di recupero e integrazione previsti dalla legge Gozzini, dove il lavoro è ritenuto un passaggio verso l’uscita graduale dal carcere, grazie alle misure alternative (lavoro esterno, semilibertà, affidamento in prova). Anche le condizioni contrattuali rispettano i parametri sindacali minimi previsti all’esterno: contributi, ferie, malattia. Ma la difficoltà di stare sul mercato va lentamente snaturando queste esperienze, risucchiate da logiche molto lontane dai loro presupposti iniziali. La pratica dei subappalti e il controllo del mercato da parte d’imprese più grandi condannano nel tempo queste esperienze locali. Il capitalismo ha le sue leggi.

Tuttavia la costituzione e la legislazione italiana restano, per ora, un ostacolo insuperato per chi vorrebbe privatizzare il sistema penitenziario nel suo complesso. Prima che ciò accada veramente occorre che si realizzi un passaggio concettuale importante: separare la punizione dal suo legame con il reato. In sostanza che il castigo non sia più legato al delitto ma diventi una forma di controllo sociale e sfruttamento delle fasce più basse della popolazione. Per certi versi già avviene in alcune circostanze. Basti pensare a come, nell’accidentato percorso terapeutico della tossicodipendenza, la ricaduta nell’uso di sostanze stupefacenti è assimilata alla recidiva penale e non alla fisiologia clinica.

Un altro requisito è l’esplosione dei tassi di carcerazione, la scelta strutturale di fare della penalità, del sistema giudiziario-penitenziario, un asse essenziale delle politiche di governo sociale. I numeri che vedono ormai superata la soglia limite dei 60 mila detenuti, a fronte di una capienza legale di 43 mila, la retorica dilagante sulla certezza della pena, il populismo penale e l’ideologia vittimaria, sono lì a dimostrarlo: siamo già all’interno di questo processo. Tra il 1995-2005 la popolazione carceraria è cresciuta del 22% rispetto alla media europea, mentre la capacità di accoglienza è rimasta pressoché stabile (+5,5%).

Il sovraffollamento, l’eccedenza d’esseri umani rinchiusi, è il cavallo di Troia utilizzato per far passare nel nostro paese l’idea che il ricorso ai privati sia una necessità. Fino alla svolta degli anni 80, i flussi penitenziari venivano governati attraverso il ricorso periodico ad amnistie e indulti. Una politica che non suscitava allarmi sociali e non ha mai pregiudicato la sicurezza e l’ordine pubblico. La paura non era ancora uno dei temi essenziali del marketing politico e diffusa era la consapevolezza che la devianza non aveva radici etiche, non era frutto di un male teologico, ma aveva cause socio-economiche che andavano aggredite. Al di là della ovvia repressione, soltanto politiche strutturali potevano ridurne la dimensione. Insomma l’obiettivo non era solo quello di «sbattere dentro», ma d’intervenire sulle radici sociali del crimine. Poi è arrivata la rivoluzione conservatrice di Reagan, una nuova filosofia della correzione ha avuto il sopravvento anche in Italia e la società è tornata a rinchiudere, incarcerare pezzi di popolazione sempre più ampi. Dietro al sovraffollamento carcerario non c’è un semplice incremento della «devianza sociale», suscitato da quel movimento tellurico che è lo spostamento migratorio di popolazioni verso le zone più ricche del pianeta e dalla precarizzazione strutturale della nuova economia, ma la scelta di fare del carcere uno strumento di governo di questi nuovi flussi. Un fenomeno che ricorda quanto avvenne agli albori del protocapitalismo con le enclosures, le recensioni delle terre coltivabili che spinsero la popolazione delle campagne a cercare fortuna nelle città. Un’improvvisa eccedenza di popolazione che l’immaturità della nuova economia capitalistica non riusciva ad assorbire suscitarono l’immensa piaga del vagabondaggio, represso con leggi durissime e l’internamento nelle case-lavoro antesignane della prigione moderna.

Come sempre accade nella storia d’Italia, le svolte a destra maturano quando al governo c’è la sinistra. Era il 30 gennaio 2001 quando il ministro della Giustizia Piero Fassino, uno dei peggiori assieme a Oliviero Diliberto, dispose la dismissione di 21 carceri e l’individuazione di nuove aree per la costruzione di un modello inedito di prigione, di media sicurezza e trattamento penitenziario qualificato. Progetto che prevedeva l’ingresso dei privati nella costruzione e gestione dei nuovi istituti. Roberto Castelli, il successivo guardasigilli leghista con laurea in ingegneria, non fece altro che raccogliere l’idea. Era il periodo delle cartolarizzazioni e della finanza creativa di Giulio Tremonti. Venne creata la Patrimonio spa, società del governo che doveva raccogliere gli introiti delle dismissioni di Regina Coeli a Roma e San Vittore a Milano, liberando aree urbane centrali che facevano gola alla grande speculazione edilizia. La Dike Aedifica, controllata al 95% dalla Patrimonio, amministrata da Vico Valassi, un amico del ministro, doveva invece coinvolgere i privati. L’operazione però non decollò e della vicenda s’interessò soltanto la magistratura. Con la nomina di Franco Ionta, capo del Dap, a commissario straordinario all’edilizia penitenziaria con poteri speciali, il guardasigilli Angelino Alfano è tornato alla carica. L’obiettivo ora sarebbe quello di costruire carceri di nuova generazione a impianto radiale, edifici concepiti per essere ampliati successivamente. Carceri «leggere» per detenuti in attesa di giudizio. Nuovi edifici modulari costruiti su terreni demaniali con criteri ecocompatibili.

I fondi verranno presi dalla Cassa delle ammende (utilizzata fino ad ora per il reinserimento dei detenuti. Una bella beffa!) e poi si tenterà nuovamente di coinvolgere i privati attraverso il «project financing». Chi costruisce avrà in cambio la gestione dei servizi (mensa, lavanderia, manutenzione) che non sono di competenza esclusiva dello Stato (sicurezza e sanità). Ma poiché tali servizi non sono sufficientemente remunerativi dei capitali investiti, per invogliare il capitale privato il governo ha previsto a titolo di compenso una permuta con i penitenziari situati nei centri storici di alcune città, come Roma, Milano, Palermo, oppure con quelli situati in posti di indubbio valore naturalistico (ma facilmente convertibile in valore turistico) come Pianosa, Procida o Nisida, oltre all’ipotesi di leasing ventennali o trentennali. La banda del mattone s’appresta a fare soldi a palate.