Mancano solo 59 giorni al 16 marzo 2018, giorno in cui le autorità pubbliche e i media celebreranno il quarantennale del sequestro Moro. L’evento, che rappresentò uno spartiacque nella storia della repubblica italiana, darà vita ad innumerevoli manifestazioni ed iniziative, cerimonie ufficiali, convegni, pubblicazioni di libri. Si annunciano programmi televisivi e fiction. Mentre Ezio Mauro, Michele Santoro e Marco Bellocchio si contenderanno la scena e lo share, romanzi e saggi di stampo prevalentemente dietrologico raffigureranno scenari molto lontani da quel che accadde quella mattina in via Fani, quando un commando brigatista composto da giovani operai, studenti e disoccupati portò a termine un’impresa fino ad allora impensabile. Si profila una copertura mediatica totale, un’orgia di complotti e vittimismo. Da mesi i brigatisti ancora in carcere, liberi o all’estero, che parteciparono all’azione vengono sollecitati e avvicinati. Una commissione parlamentare d’inchiesta li ha ripetutamente convocati nelle questure nella vana speranza di poterli ascoltare o tentare di avere il loro dna. Tutti dicono di voler sentire le loro parole ma nei fatti nessuno ascolta quel che raccontano, tantomeno credono nei riscontri che forniscono. Motivo che ha spinto questi ultimi a non riconoscere alcuna legittimità alle diverse commissioni d’inchiesta parlamentari che si sono occupate della questione, sempre con finalità dichiaratamente politiche e intenti unicamente strumentali lontani anni luce da qualunque volontà di affrontare in modo serio e onesto un lavoro di ricostruzione storica dei fatti.

Il 9 gennaio scorso, Barbara Balzerani, che partecipò all’azione di via Fani ed era nell’esecutivo della colonna romana che gestì materialmente il sequestro, ha postato sulla sua bacheca fb una frase che in qualche modo riassumeva l’insofferenza verso tutto ciò: «chi mi ospita oltreconfine per i fasti del 40ennale?».

Una battuta secca ma chiara dove l’ex brigatista chiedeva ironicamente ospitalità per sottrarsi all’ondata dietrologica facilmente prevedibile che accompagnerà le celebrazioni.

Una battuta secca ma chiara dove l’ex brigatista chiedeva ironicamente ospitalità per sottrarsi all’ondata dietrologica facilmente prevedibile che accompagnerà le celebrazioni.

I fasti diventano feste

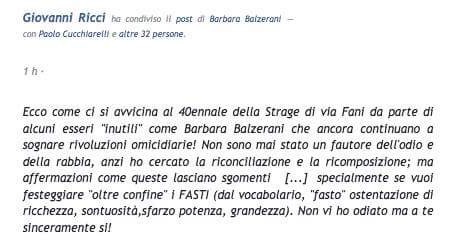

Nel frattempo qualcuno, non proprio in buona fede, avverte Giovanni Ricci, figlio di Domenico Ricci, l’appuntato dei carabinieri che conduceva la 130 sulla quale viaggiava Aldo Moro, ucciso la mattina del 16 marzo 1978 insieme agli altri uomini della scorta. Giovanni Ricci non prende bene quella frase, si lascia influenzare troppo da chi gli propone una lettura rovesciata del testo. Si abbandona ad un vero e proprio processo ad intenzioni del tutto attribuite, tanto che scrive un post molto duro in cui accusa Balzerani di voler «festeggiare “oltre confine”».

I «fasti» evocati dalla Balzerani diventano improvvisamente della «feste». Ricci prende dal vocabolario il significato del termine “fasto”, scambiandolo per il singolare del sostantivo plurale “fasti” che invece non ha singolari. In questo modo l’antico etimo latino che indicava i giorni dell’anno liberi da impedimenti religiosi, distinti da quelli nefasti, e che nel significato corrente designa i giorni memorabili da celebrare, e dunque è sinonimo di celebrazioni, si trasforma nell’ostentazione di ricchezza, nella sontuosità, nello sfarzo, per estensione nel bagordo, nella festa…. Il fraintendimento è totale e micidiale.

I «fasti» evocati dalla Balzerani diventano improvvisamente della «feste». Ricci prende dal vocabolario il significato del termine “fasto”, scambiandolo per il singolare del sostantivo plurale “fasti” che invece non ha singolari. In questo modo l’antico etimo latino che indicava i giorni dell’anno liberi da impedimenti religiosi, distinti da quelli nefasti, e che nel significato corrente designa i giorni memorabili da celebrare, e dunque è sinonimo di celebrazioni, si trasforma nell’ostentazione di ricchezza, nella sontuosità, nello sfarzo, per estensione nel bagordo, nella festa…. Il fraintendimento è totale e micidiale.

La strumentalizzazione del malinteso

L’opportunità è ghiotta per i professionisti del linciaggio che non si lasciano sfuggire l’occasione. Nel frattempo il post di Ricci che aveva condiviso la frase della Balzerani si riempie di commenti indignati e carichi di insulti. Viene bloccato da fb, ma Ricci pensa di essere stato censurato e vive la cosa come una ulteriore sopraffazione perché la frase della Balzerani, da lui fraintesa, è sempre là. L’episodio fa montare la rabbia che rimbalza sui social, si diffonde un sentimento di riprovazione generale, escono le prime agenzie, la vicenda si gonfia.

Intanto qualcuno suggerisce a Ricci che la condivisione è scomparsa perché Balzerani impaurita dalle conseguenze delle proprie parole avrebbe tolto l’incauta battuta. Non è affatto vero, ma poco importa, come sempre accade in episodi del genere la verità non è dettata dai fatti ma dalle voci che corrono ed inevitabilmente, qualunque sia il comportamento che le viene attribuito, alla fine l’ex Br risulta sempre colpevole. Mentre accadeva tutto ciò sulla pagina della Balzerani una persona chiede se quella frase «non possa ferire i figli o i nipoti di chi fu vittima degli anni di piombo?». L’ex brigatista, autrice ormai di numerosi libri molto apprezzati in cui rielabora in forma letteraria la sua esperienza, non si sottrae affatto e risponde ribadendo la propria legittimità «a non dover assistere al racconto che faranno TV, commentatori, politici, dietrologi, componenti di commissioni parlamentari». Il senso del post, spiega sempre Balzerani, è rivolto a «tutti coloro che hanno accesso ai mezzi della comunicazione e che altro non hanno prodotto che verità di comodo, mistificazioni e vere e proprie menzogne su quegli avvenimenti, i comportamenti e le responsabilità di ciascuno». Balzerani infine chiede se non sia interesse anche dei familiari delle vittime che «un simile evento non sia lasciato alla ricostruzione di personaggi che non hanno a cuore il rigore di una ricostruzione storica» per glossare con un giudizio per nulla lusinghiero sull’operato della commissione Moro e di uno dei suoi componenti, Gero Grassi, che da poco ha chiuso i battenti senza essere riuscita ad elaborare delle conclusioni finali, in mancanza di riscontri sulle numerose piste dietrologiche battute.

La costruzione del mostro

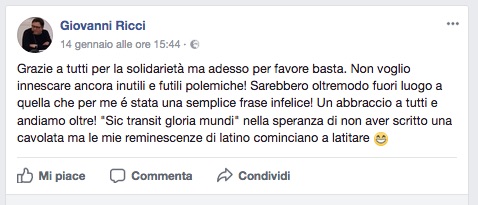

Parole che mettono fine a qualunque fraintendimento, tanto che lo stesso Giovanni Ricci, innestando una sorta di marcia indietro, ha ripetutamente chiesto sulla sua bacheca di chiudere la polemica.

Troppo poco e troppo tardi. Le spiegazioni di Balzerani sono rimaste del tutto ignorate da chi con grande malafede ha raccontato nei giorni successivi la vicenda sui quotidiani, i siti d’informazione online e la Rai, rappresentandola come un mostro. Così il demone del male assoluto è stato convocato con largo anticipo sull’appuntamento per dar man forte alle zoppicanti narrazioni complottiste.

A dire il vero sul Tempo, nonostante il titolo mistificatorio («La brigatista sfotte Moro») Manuel Fondato, a differenza del suo collega Fabrizio Caccia del Corriere della sera, mostrava di aver capito benissimo le parole di Balzerani tanto da attaccarla per lesa maestà nei confronti delle celebrazioni, come se ci fosse un obbligo di legge a doverne condividere il contenuto. Ma che il giornale diretto da Gian Marco Chiocci abbia in simpatia lo Stato etico non è una sorpresa.

Dal fondo del barile si è sentita anche la voce di Gero Grassi, che ha definito «insulti» le critiche mosse nei suoi confronti, ricevendo la solidarietà di una sua vecchia frequentazione, Raimondo Etro (leggi qui), un collaboratore di giustizia che in sua lettera, citando il risvolto di copertina di un libro di Luciano Pellicani sull’eresia gnostica, ritenuta la madre delle ideologie rivoluzionarie della modernità, ha salutato Balzerani dandogli appuntamento all’inferno. Vano auspicio, la serietà del luogo non è alla portata di tutti, tantomeno di pentiti come lui.

Ferdinando Imposimato, scomparso lo scorso 2 gennaio all’età di 82 anni, è stato un uomo dalle molte vite e anche dalle prese di posizione più diverse e contraddittorie. Prima di diventare magistrato era stato vicecommissario di polizia, una esperienza che portò con sé nella successiva carriera di giudice istruttore. In carcere alcuni esponenti della grande “Mala” raccontavano dei suoi metodi poco ortodossi quando gli interrogatori non facevano progressi. Fu protagonista tra la fine degli anni 70 e il decennio 80 delle maggiori vicende giudiziarie che occuparono la scena romana: dalle indagini sul sequestro e l’uccisione del leader democristiano Aldo Moro, all’istruzione del processo contro la colonna romana della Brigate rosse, che poi sfociò nel cosiddetto Moro Ter, all’inchiesta contro la banda della Magliana, all’attentato contro il pontefice Woitila e il sequestro di Emanuela Orlandi. Utilizzò senza scrupoli, come tutti i suoi colleghi, gli strumenti e le facilitazioni inquisitorie che gli erano stati forniti dalla legislazione speciale varata in quegli anni. Un diciannovenne romano arrestato nei primi anni 80 per banda armata dopo aver già trascorso alcuni mesi di isolamento venne convocato e si vide contestare la richiesta fatta ai propri familiari di una copia del libro di Lenin Stato e rivoluzione. «Non vuoi proprio cambiare idea, ti ostini ancora con certe idee!» – gli disse Imposimato infliggendogli altri mesi di isolamento. Allora i giudici istruttori prendevano posto alla destra di Dio, avevano un potere inquisitorio enorme che non conosceva bilanciamenti. Per evitare le scarcerazioni per scadenza dei termini di detenzione cautelare nell’inchiesta Moro ter non ebbe scrupoli ad incriminare in automatico decine di imputati, si arrivò così al maxi processo per «insurrezione contro i poteri dello Stato», istruito contro oltre 600 militanti delle Brigate rosse, che si concluse con un’assoluzione generale. Lo Stato si rese conto che alla fine una condanna sarebbe valsa come un riconoscimento della politicità assoluta di quei nemici che tentava di criminalizzare in ogni modo. Imposimato distolse lo sguardo anche davanti alla denuncia delle torture subite da Enrico Triaca, il tipografo delle Br arrestato una settimana dopo il ritrovamento del corpo dello statista democristiano in via Caetani e sottoposto al waterboarding da una squadra speciale del ministero dell’Interno comandata dal funzionario dell’Ucigos Nicola Ciocia. Fu senza dubbio un magistrato integerrimo dell’emergenza, poco amato però dai dietrologi dell’epoca, detestato da Sergio Flamigni perché nel corso delle sue indagini aveva identificato la base dove era stato rinchiuso il presidente del consiglio nazionale della Dc, l’appartamento al piano rialzato di via Montalcini 8, nella zona Portuense di Roma. C’era arrivato per gradi e per logica, come spesso aveva sostenuto difendendo a spada tratta quella scoperta che tanto faceva e fa ancora infuriare i complottisti. Forse fu sulla scia di quelle polemiche e ancora di più dopo lo choc causato dall’uccisione nell’ottobre del 1983 del fratello sindacalista, ritorsione di alcuni clan camorristici, che Imposimato cambiò gradualmente atteggiamento. Appartiene proprio a questa nuova stagione l’articolo che potete leggere qui sotto (fonte Acs, Migs busta 20): un testo apparso nel 1988 su una pubblicazione di una delle tante correnti della Dc nel quale l’allora giudice istruttore censura chi «rimasto comodamente nell’ombra e al riparo dai pericoli di una guerra spietata e sanguinaria […] con assoluta mancanza di obiettività, frutto di ignoranza dei fatti […] conclude che del sequestro Moro, dei suoi autori e mandanti, della sua dinamica, delle complicità e delle conseguenze politiche non si sa nulla, contribuendo a creare in questo modo nell’opinione pubblica un senso di sgomento, di frustrazione e di sospetti indiscriminato». Nel suo intervento Imposimato, in polemica con gli approcci complottisti, individua in ben altre ragioni i fattori che avrebbero facilitato il successo della lotta armata, come «il ritardo culturale dello Stato rispetto al fenomeno […] la profonda ignoranza di fatti e personaggi che da anni erano sulla scena del terrorismo», per concludere che l’ipotesi «un “grande vecchio” che abbia ordito e attuato la strategia della tensione e lo stesso sequestro dell’on. Aldo Moro significa proporre una verità di “comodo” che non tiene conto della complessità della situazione del terrorismo di questi anni».

Ferdinando Imposimato, scomparso lo scorso 2 gennaio all’età di 82 anni, è stato un uomo dalle molte vite e anche dalle prese di posizione più diverse e contraddittorie. Prima di diventare magistrato era stato vicecommissario di polizia, una esperienza che portò con sé nella successiva carriera di giudice istruttore. In carcere alcuni esponenti della grande “Mala” raccontavano dei suoi metodi poco ortodossi quando gli interrogatori non facevano progressi. Fu protagonista tra la fine degli anni 70 e il decennio 80 delle maggiori vicende giudiziarie che occuparono la scena romana: dalle indagini sul sequestro e l’uccisione del leader democristiano Aldo Moro, all’istruzione del processo contro la colonna romana della Brigate rosse, che poi sfociò nel cosiddetto Moro Ter, all’inchiesta contro la banda della Magliana, all’attentato contro il pontefice Woitila e il sequestro di Emanuela Orlandi. Utilizzò senza scrupoli, come tutti i suoi colleghi, gli strumenti e le facilitazioni inquisitorie che gli erano stati forniti dalla legislazione speciale varata in quegli anni. Un diciannovenne romano arrestato nei primi anni 80 per banda armata dopo aver già trascorso alcuni mesi di isolamento venne convocato e si vide contestare la richiesta fatta ai propri familiari di una copia del libro di Lenin Stato e rivoluzione. «Non vuoi proprio cambiare idea, ti ostini ancora con certe idee!» – gli disse Imposimato infliggendogli altri mesi di isolamento. Allora i giudici istruttori prendevano posto alla destra di Dio, avevano un potere inquisitorio enorme che non conosceva bilanciamenti. Per evitare le scarcerazioni per scadenza dei termini di detenzione cautelare nell’inchiesta Moro ter non ebbe scrupoli ad incriminare in automatico decine di imputati, si arrivò così al maxi processo per «insurrezione contro i poteri dello Stato», istruito contro oltre 600 militanti delle Brigate rosse, che si concluse con un’assoluzione generale. Lo Stato si rese conto che alla fine una condanna sarebbe valsa come un riconoscimento della politicità assoluta di quei nemici che tentava di criminalizzare in ogni modo. Imposimato distolse lo sguardo anche davanti alla denuncia delle torture subite da Enrico Triaca, il tipografo delle Br arrestato una settimana dopo il ritrovamento del corpo dello statista democristiano in via Caetani e sottoposto al waterboarding da una squadra speciale del ministero dell’Interno comandata dal funzionario dell’Ucigos Nicola Ciocia. Fu senza dubbio un magistrato integerrimo dell’emergenza, poco amato però dai dietrologi dell’epoca, detestato da Sergio Flamigni perché nel corso delle sue indagini aveva identificato la base dove era stato rinchiuso il presidente del consiglio nazionale della Dc, l’appartamento al piano rialzato di via Montalcini 8, nella zona Portuense di Roma. C’era arrivato per gradi e per logica, come spesso aveva sostenuto difendendo a spada tratta quella scoperta che tanto faceva e fa ancora infuriare i complottisti. Forse fu sulla scia di quelle polemiche e ancora di più dopo lo choc causato dall’uccisione nell’ottobre del 1983 del fratello sindacalista, ritorsione di alcuni clan camorristici, che Imposimato cambiò gradualmente atteggiamento. Appartiene proprio a questa nuova stagione l’articolo che potete leggere qui sotto (fonte Acs, Migs busta 20): un testo apparso nel 1988 su una pubblicazione di una delle tante correnti della Dc nel quale l’allora giudice istruttore censura chi «rimasto comodamente nell’ombra e al riparo dai pericoli di una guerra spietata e sanguinaria […] con assoluta mancanza di obiettività, frutto di ignoranza dei fatti […] conclude che del sequestro Moro, dei suoi autori e mandanti, della sua dinamica, delle complicità e delle conseguenze politiche non si sa nulla, contribuendo a creare in questo modo nell’opinione pubblica un senso di sgomento, di frustrazione e di sospetti indiscriminato». Nel suo intervento Imposimato, in polemica con gli approcci complottisti, individua in ben altre ragioni i fattori che avrebbero facilitato il successo della lotta armata, come «il ritardo culturale dello Stato rispetto al fenomeno […] la profonda ignoranza di fatti e personaggi che da anni erano sulla scena del terrorismo», per concludere che l’ipotesi «un “grande vecchio” che abbia ordito e attuato la strategia della tensione e lo stesso sequestro dell’on. Aldo Moro significa proporre una verità di “comodo” che non tiene conto della complessità della situazione del terrorismo di questi anni».