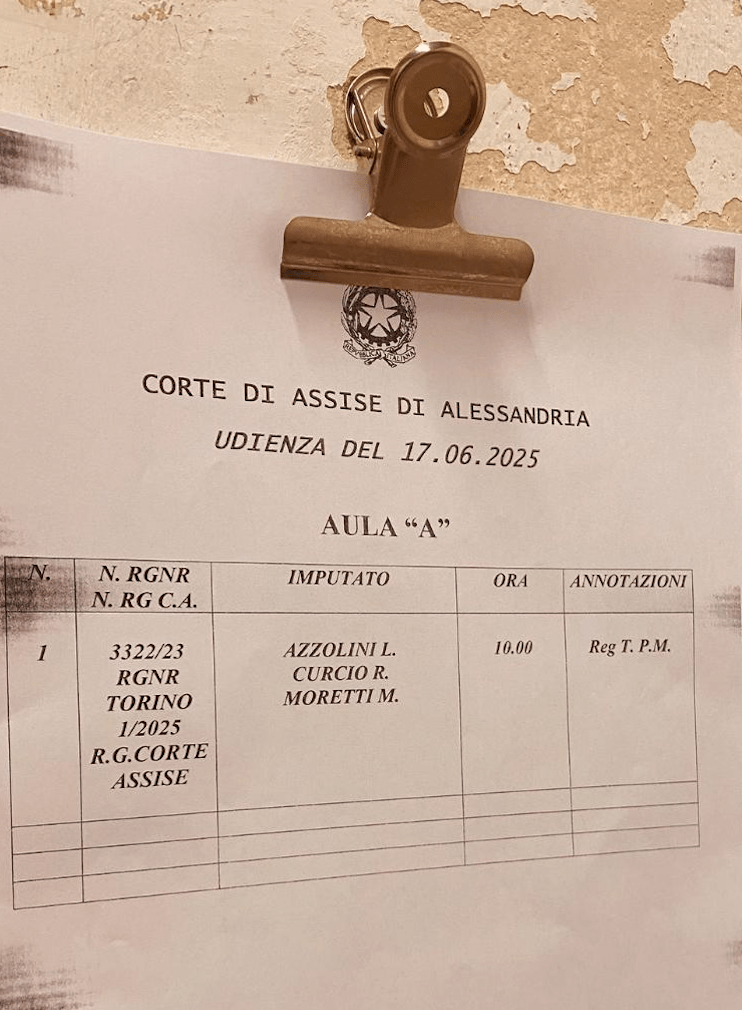

Dopo quarantanove anni il settantatreenne Massimo Maraschi ha fatto ingresso per la prima volta nel tribunale di Alessandria, un palazzo inaugurato nel 1936, esempio di architettura razionalista del ventennio, oggi mura scrostate, pareti ammuffite, scritte ingiallite, immagine perfetta di una giustizia fatiscente. In questo edificio il 10 gennaio 1976 fu pronunciata dalla corte d’assise la sua prima condanna per concorso nel sequestro del magnate dello spumante Vallarino Gancia e l’omicidio dell’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso, avvenuto il giorno successivo al suo arresto quando era già rinchiuso nel carcere della stessa città.

Diritto di non rispondere alle domande

Davanti al presidente, Paolo Bargero, Maraschi si è avvalso della prerogativa di non rispondere che il codice riconosce ai testimoni assistiti su fatti per i quali abbiano già subito condanna. In realtà l’udienza si era aperta con una eccezione sollevata dalla parte civile che chiedeva alla corte di non riconoscergli questo diritto in virtù di alcune sentenze di cassazione. Gli argomenti presentati dagli avvocati Brigida e Salvini non sono stati accolti dalla corte che ha ribadito il diritto del teste di non rispondere su episodi che lo hanno già visto processato, e condannato con pena espiata, e nei confronti dei quali non ha mai ammesso responsabilità. Diritto che cessava davanti a domande che avrebbero affrontato altri argomenti non direttamente legati al processo.

Chiarito ciò con disappunto delle parti civili che avevano richiamato il dovere morale e civile del teste di dire la verità, si è innescata la puntuale replica dell’avvocato Romeo, difensore di Mario Moretti, il quale ha ricordato che in Italia ci siamo liberati dallo Stato etico e la morale dovrebbe restare all’esterno del processo penale. Sottolineando come fosse sconveniente evocare doveri del genere verso un ex condannato senza averlo fatto in precedenza nei confronti dei tanti non ricordo e versioni contrastanti degli ex carabinieri del nucleo speciale Dalla Chiesa, ascoltati nell’udienza del 20 maggio.

«Movimento di massa non carbonari e sette segrete»

Terminata la discussione un distratto pubblico ministero ha subito chiesto al teste come era finito alla Spiotta, suscitando sorrisi, ilarità e imbarazzo in aula. Il pm Gatti si è subito scusato con il presidente lamentando quanto fosse difficile porre le domande giuste facendo lo slalom tra tanti paletti. «Ce lo impone col codice», ha ribadito il presidente. Ha preso il via così una udienza per certi aspetti surreale, con momenti comici e un po’ grotteschi, come quando – sempre il pm – ha citato il presunto nome di battaglia di una persona conosciuta da Maraschi che si sarebbe fatta chiamare «Cecco». «Ma veramente quello era il suo soprannome da quando era ragazzo, non era un nome politico – ha replicato sferzante Maraschi. Si chiamava Francesco, andavamo a scuola insieme». Capita un po’ in ritardo l’antifona, il pm ha cambiato registro chiedendo se si fosse mai recato a Milano per incontrare persone. «All’epoca c’erano collettivi dappertutto, in mezza Lombardia e mezzo Piemonte», ha ricordato Maraschi. A quel punto Gatti ha cominciando a chiedere se avesse mai conosciuto gli imputati. Maraschi ha risposto di aver conosciuto Azzolini solo in carcere, molti anni dopo la vicenda della Spiotta, «ad Opera nel 1990. Eravamo in cella insieme. Parlavamo di storia: lui era molto appassionato». Stessa cosa per Buonavita e Curcio: quest’ultimo «conosciuto nel 1980 nello speciale di Palmi». «E Moretti?» – ha provato a incalzarlo il pm, «Solo un paio di volte a Milano» ha precisato Maraschi. Convinto di averlo preso in castagna, il pubblico ministero ha domandato di cosa avessero parlato, come si erano incontrati, se c’erano altre persone. «Molta gente è convinta – ha spiegato Maraschi – che i brigatisti fossero dei fissati, delle strane persone. Uno si poteva incontrare perché era semplicemente amico o per scambiarsi delle idee, ma non di organizzazione». «E allora di cosa avete parlato, ce lo dica!», ha subito chiesto Gatti suscitando la reazione interdetta di Maraschi: «Ma scusi è…. Mi rifiuto di rispondere». «Sì, ma rimanga qua con noi» – ha soggiunto il presidente con il consueto tatto che lo contraddistingue nel condurre le udienze, «se quello che vi siete detti riguarda altro e non eventuali reati commessi, lo può anche dire». Maraschi a quel punto ha dato il meglio di sé: «Nelle due occasioni in cui ho incontrato Moretti abbiamo parlato di altro, sicuramente di altro, e incredibilmente non di Brigate rosse». Un siparietto che ha ravvivato i toni sommessi e grigi dell’aula. Per nulla scoraggiato il pm ci ha provato ancora chiedendo come aveva fatto ad incontrarlo. E Maraschi con paziente pedagogia, «guardi che all’epoca il mondo era un po’ diverso, gli incontri fra la gente avvenivano in un’altra maniera. Lei pensa ai carbonari, alle sette segrete, alla massoneria. All’epoca c’era un movimento di massa con migliaia di persone, faceva impressione, che pensavano e facevano più o meno le stesse cose, e tutti incontravano tutti di continuo anche soltanto perché erano amici. L’appuntamento in quel periodo lì avveniva nelle condizioni della società. Ci si appuntava perché c’erano migliaia di persone che facevano più o meno la stessa cosa e pensavano le stesse cose. Ci si trovava». E qui il pm Gatti non ha resistito e come monsieur de Lapalisse gli ha chiesto: «Lei faceva le stesse cose di Moretti, dunque?». «Bè, sono stato condannato per appartenenza alle Brigate rosse» – ha risposto uno sconfortato Maraschi.

«Non si cava un ragno dal buco»

A questo punto qualcuno dai banchi della parte civile si è lasciato scappare una battuta che metteva in luce tutta la frustrazione accumulata nella mattinata: «da questo qui non si cava un ragno dal buco». Il momento clou è però arrivato quando ha preso la parola l’avvocato Brigida che, dopo aver chiesto quale era la prassi che portava al riconoscimento della dissociazione dalla lotta armata, ottenuta da Maraschi nel 1989, si è sentito dire che la legge imponeva in cambio degli sconti di pena di riconoscere obbligatoriamente la propria colpa oltre a ripudiare la lotta armata e non riprendere forme di lotta violenta contro lo Stato. «Ecco!», ha esclamato battendo le mani col sorriso sul volto, «ha ammesso le sue responsabilità, chiedo alla corte la rivalutazione della sua posizione. Ora è obbligato a rispondere».

Il presidente ha subito sospeso l’esame e con una fulminea camera di consiglio ha ribadito che nulla era cambiato poiché si trattava di ammissioni extragiudiziali. La prova della colpa si ricava nel processo non con dichiarazioni di natura politica estorte dai dispositivi legislativi speciali premiali.

Pugni e schiaffi durante l’interrogatorio

Prima dell’udienza, fuori dall’aula di corte d’assise Maraschi ha scambiato con noi alcune parole e a una precisa domanda sulle condizioni in cui si era svolto il suo interrogatorio nella tenenza di Canelli dopo l’arresto del 4 giugno 1975, questione affrontata nelle udienze precedenti, dove lo stesso figlio di D’Alfonso aveva riportato voci sulle urla che arrivavano dalla caserma, ha spiegato che non erano le sue ma provenivano dai carabinieri che sostavano nei corridoi. Ci ha detto di aver ricevuto «solo un pugno e qualche schiaffo» ma che «le pressioni psicologiche sono state fortissime, più tardi sono stato interrogato da un carabiniere che aveva fatto l’indagine su Lodi. Poi mi hanno mollato e al mattino successivo, era molto presto, mi hanno portato in carcere».

Quanto sta avvedendo nelle prime udienze che si sono tenute davanti la corte d’assise di Alessandria è la dimostrazione che l’ipoteca penale esercitata ancora dopo cinquant’anni è il vero ostacolo alla ricostruzione storica.