Da dove ripartire… c’è bisogno di un movimento antipenale

La Costituzione italiana è stata scritta da fior fior di pregiudicati,

ex galeotti, ex latitanti ed ex sorvegliati speciali con tanto di confino.

Tra questi pregiudicati si contano ben due presidenti della Repubblica

L’estenuante richiamo al principio di legalità presente nel dibattito pubblico impone un bilancio ed una decostruzione del concetto. Da tangentopoli in poi, oltre a non aver impedito ma in qualche modo favorito l’ascesa del berlusconismo, la legalità è servita da legittimazione al passaggio brutale dallo stato sociale a quello penale. I suoi effetti nel campo politico-giudiziario sono stati gli stessi dell’ultraliberismo in materia economico-sociale: un contesto dove i forti sono diventati ancora più forti e i deboli più fragili. Cominciamo col dire che la violazione della legalità in determinati contesti storico-politici oltre ad essere un dovere, rappresenta un valore, una prassi da apprendere. Le lotte sociali e politiche, per esempio, hanno sempre marciato su un crinale sottile che anticipa legalità future e dunque impatta quelle presenti. La legalità è la risultante degli attriti tra costituzione legale e costituzione materiale, tra le fissità e i ritardi della prima e l’instabilità e il movimento della seconda. Non a caso quando ancora i regimi politici attuali non si percepivano come la «fine della storia», ed il conflitto era percepito come un fattore fisiologico con cui governi e le società in qualche modo dovevano misurarsi, le amnistie erano ritenute strumenti della politica penale necessari ad aggiornare i livelli di giuridicità: quella normale discordanza di tempi presente in ogni mutamento effettivo o tentato. Ragion per cui, sul versante opposto, le organizzazioni del movimento operaio, i movimenti sociali e i gruppi rivoluzionari hanno sempre fatto ricorso alla rivendicazione di amnistie per tutelare le proprie lotte, salvaguardare i propri militanti e le proprie componenti sociali salvaguardando la loro capacità di riprodurle in futuro.

L’estenuante richiamo al principio di legalità presente nel dibattito pubblico impone un bilancio ed una decostruzione del concetto. Da tangentopoli in poi, oltre a non aver impedito ma in qualche modo favorito l’ascesa del berlusconismo, la legalità è servita da legittimazione al passaggio brutale dallo stato sociale a quello penale. I suoi effetti nel campo politico-giudiziario sono stati gli stessi dell’ultraliberismo in materia economico-sociale: un contesto dove i forti sono diventati ancora più forti e i deboli più fragili. Cominciamo col dire che la violazione della legalità in determinati contesti storico-politici oltre ad essere un dovere, rappresenta un valore, una prassi da apprendere. Le lotte sociali e politiche, per esempio, hanno sempre marciato su un crinale sottile che anticipa legalità future e dunque impatta quelle presenti. La legalità è la risultante degli attriti tra costituzione legale e costituzione materiale, tra le fissità e i ritardi della prima e l’instabilità e il movimento della seconda. Non a caso quando ancora i regimi politici attuali non si percepivano come la «fine della storia», ed il conflitto era percepito come un fattore fisiologico con cui governi e le società in qualche modo dovevano misurarsi, le amnistie erano ritenute strumenti della politica penale necessari ad aggiornare i livelli di giuridicità: quella normale discordanza di tempi presente in ogni mutamento effettivo o tentato. Ragion per cui, sul versante opposto, le organizzazioni del movimento operaio, i movimenti sociali e i gruppi rivoluzionari hanno sempre fatto ricorso alla rivendicazione di amnistie per tutelare le proprie lotte, salvaguardare i propri militanti e le proprie componenti sociali salvaguardando la loro capacità di riprodurle in futuro.

Questa concezione storicamente relativa della legalità è andata persa negli ultimi decenni a vantaggio di una sua sacralizzazione che l’ha eletta a feticcio di una modello di giustizia e statualità profondamente ipocrita, ingiusto e spietato con gli ultimi.

Se vogliamo cominciare a capovolgere questa situazione è arrivato il momento di mettere in campo un movimento antipenale.

Il carattere esemplare dell’abolizione del 41 bis

Partiamo da un punto che recentemente è stato oggetto di accese discussioni: l’abolizione del 41 bis, ferro di lancia del pacchetto giustizia presente nel programma elettorale di una formazione politica, “Potere al popolo”, insieme all’abolizione dell’ergastolo, all’amnistia e indulto per i reati sociali e il sovraffollamento delle carceri, la radicale riforma del codice Rocco, l’abolizione della legislazione speciale e dei Daspo urbani (per una visone completa leggi il punto 15 del programma).

Formula, la cui nitidezza – va ricordato per completezza d’informazione – è stata attenuata nel corso della campagna elettorale con una postilla che prevede «al suo posto misure di controllo, per i reati di stampo mafioso, allo stesso tempo efficaci ed umane, che non permettano la continuità di rapporto con l’esterno». Una rettifica che spiega le molte difficoltà, reticenze e resistenze presenti nella cultura politica diffusa tra dirigenti, militanti, simpatizzanti e potenziali elettori della sinistra, per altro spesso ignari del fatto che il sistema carcerario prevede già, in automatico, regimi differenziali ristrettivi di Alta sicurezza per i reati di criminalità organizzata.

Il 41 bis, l’ergastolo, le norme ostative contenute nell’ordinamento penitenziario, che vanno ad aggiungersi alla vecchia legislazione speciale varata alla fine degli anni 70 e prima metà degli 80, sono un combinato disposto che serve a tenere in piedi un modello giudiziario e carcerario d’emergenza. O si ha il coraggio di prendere di petto questo dispositivo multiplo, senza se e senza ma, per farlo saltare e riaprire una nuova stagione, con tutte le implicazioni che ciò comporta a livello di cultura politica, di critica dell’ideologia malsana della legalità, del populismo penale, dell’emergenza giudiziaria, penitenziaria e poliziesca, oppure la partita nemmeno inizia. Questo deve essere chiaro. Non ci sono mezze misure.

Bisogna spiegare con chiarezza alcune verità: il 41 bis non serve a interrompere la comunicazione con l’esterno delle élites mafiose. I suoi compiti principali sono altri: legittimare la funzione del carcere come strumento per estorcere informazioni o indurre a comportamenti di abiura. La formulazione finale adottata nel 2003 stabilisce questo: se ne esce solo se si da prova di una totale acquiescenza con i voleri delle autorità, non certo se si dimostra che non sussistono più rischi di legami con l’esterno. Circostanza, quest’ultima, che ormai non è più demandata all’autorità giudiziaria proponente la misura restrittiva ma, con un paradossale capovolgimento dell’onere della prova, al detenuto ricorrente. Inevitabilmente questa filosofia ricade sull’intero sistema penitenziario, ispirando inevitabilmente tutti gli altri regimi detentivi, come la presenza dell’ergastolo serve da parametro per l’erogazione delle altre pene.

Altra funzione secondaria è quella di pena di morte differita, utilizzata come vendetta privata voluta dalla corporazione giudiziaria contro gli autori non collaboranti degli omicidi di Falcone e Borsellino.

Il mito dell’azione penale e la deriva giustizialista

La crisi terminale della sinistra italiana nasce, tra l’altro, dalla incapacità di ripensare il decennio 90 del secolo scorso (che a sua volta mette radici in quel che accadde negli anni 70, e nel modo in cui si conclusero). Eppure l’intera fisionomia di quel poco che resta della sinistra di oggi nasce da lì, da come il Pci reagì alla caduta del muro cambiando nome e dal quel che accadde subito dopo.

Merita di esser indagata meglio questa significativa rimozione perché gli anni 90 hanno forgiato in buona misura l’identità della sinistra attuale, nelle sue differenti versioni: riformista, radicale, antagonista, di classe, per usare definizioni e autodefinizioni.

L’illusione giustizialista ha cullato la sinistra nell’idea che il fenomeno berlusconiano fosse sorto dal mancato compimento della missione purificatrice di Tangentopoli e non sia stato invece una sua diretta conseguenza. Lo tsunami giudiziario, che ha investito il sistema politico-istituzionale nel corso della prima metà degli anni novanta non ha lavato la politica e ancora meno moralizzato la cosa pubblica. In realtà, travolgendo le figure tradizionali (i «corpi intermedi» come si usa dire) della mediazione, istituzionale e politica, fuoriusciti dal dopoguerra, ha semplificato le linee di comando, ridotto le zone intermedie, portando a compimento l’instaurazione del meccanismo maggioritario, marginalizzando i gruppi sociali più deboli e favorendo l’accesso diretto alla politica dei nuovi quadri direttamente espressi dal mercato, dalla società commerciale, dalle aziende, dai meetup.

La rivoluzione conservatrice avviata negli anni 80 ha raggiunto tutti i suoi obiettivi e il partito impresa ha trovato la strada spianata verso la sua ascesa al governo. A questo risultato hanno contribuito l’ideologia della repressione emancipatrice, il mito dell’azione penale, la «teoria dell’interferenza», divenuta patrimonio di larghi settori della magistratura. Come era prevedibile fin dall’inizio «Mani pulite» non ha eliminato i meccanismi della corruzione, ha semplicemente liquidato per via giudiziaria una parte del vecchio ceto politico della Prima repubblica la cui attività regolatrice costituiva oramai un intralcio troppo costoso rispetto ai nuovi parametri della competitività internazionale. La sua funzione è stata eminentemente politica, un vero capolavoro: realizzare un Termidoro evitando la presa della Bastiglia. Reazione preventiva ad una rivoluzione mai avvenuta.

Così il giudiziario, da strumento di tutela reciproca tra classi dominanti, si è trasformato per un certo periodo in luogo di conflitto anche tra élites, ricorrendo a pratiche tradizionalmente riservate alle sole classi pericolose o ai nemici interni.

«Siamo tutti sbirri»

Lentamente l’oppio giudiziario ha contaminato buona parte delle culture presenti nella sinistra, mutandone profondamente l’universo simbolico, insieme a quello dei movimenti, ed ai vari repertori che giustificavano l’azione collettiva.

L’ambizioso progetto che un tempo animava i propositi di cambiare il mondo è reclinato verso la modesta pretesa di giudicarlo. Alla costruzione d’ideali carichi di prospettive e speranze si è opposto il culto della vendetta, del risentimento e del vittimismo, la furiosa libidine dell’azione penale. L’ideologia giudiziaria è apparsa come una risposta al disincanto di un mondo ormai percepito come decaduto e corrotto.

La politica ha mutato attori, tecniche e contenuto. Cacciata dai posti di lavoro, emarginata dalle piazze, sottratta agli stessi emicicli, è passata prima nelle corbeilles e poi nelle procure, infine nei meetup. Chi un tempo occupava le strade ha cominciato a sedersi sui banchi della parte civile e chi ha continuato a farlo ha finito per vestire i panni della nuova icona del male, il black bloc, il terrorista urbano.

Non c’è tema di classe che possa decollare senza critica del penale

L’abbassamento generale del livello di garanzie giuridiche ha portato unicamente pregiudizio alle classi più deboli che da sempre hanno minori mezzi e strumenti di difesa, riempiendo le carceri e contribuendo ad edificare una legislazione sempre più minacciosa.

La fonte della legittimità proviene dalla legalità o dal suffragio, arrivarono a chiedersi alcuni pasdaran della soluzione penale (Flores D’arcais su MicroMega).

Senza un radicale mutamento di paradigma politico che si liberi una volta per tutte dell’ideologia giudiziaria e penale non si riuscirà a ricostruire nulla, anche la ripresa di eventuali temi di classe avrebbe le ali piombate.

Sullo stesso tema

Per farla finita con l’ideologia giustizialista 1/continua

Basta con la tirannia dei valori che ispira l’ideologia legalitaria bisogna tornare all’esercizio radicale della critica

Arriva il partito della legalità

Oggi l’ideologia della società civile è il nuovo embrione dello Stato etico

Feticci della legalità e natura del populismo giustizialista

Il populismo penale

Giustizia o giustizialismo, dilemma nella sinistra

La sinistra giudiziaria

Dipietrismo: malattia senile del comunismo?

Retroscena di una stagione: Di Pietro e il suo cenacolo

La recensione di Paginauno su «Brigate rosse, dalla fabbriche alla campagna di primavera»

Paginauno n. 56 – febbraio/marzo 2018 – anno XII p. 83

da campagnadiprimavera.wordpress.com

Lungi dal poterle definire un fenomeno arbitrario, i cui protagonisti avrebbero agito nel vuoto circostante, senza alcuna solidarietà della classe lavoratrice, oppure una forza eterodiretta nell’ambito della strategia della tensione, le Brigate rosse sono state parte di un ampio movimento sociale, nato in seno alla crisi del fordismo, che, in varie forme e modi, mirava a scardinare il sistema politico ed economico vigente in chiave anticapitalista.

Lungi dal poterle definire un fenomeno arbitrario, i cui protagonisti avrebbero agito nel vuoto circostante, senza alcuna solidarietà della classe lavoratrice, oppure una forza eterodiretta nell’ambito della strategia della tensione, le Brigate rosse sono state parte di un ampio movimento sociale, nato in seno alla crisi del fordismo, che, in varie forme e modi, mirava a scardinare il sistema politico ed economico vigente in chiave anticapitalista.

La violenza stragista, la stagflazione, la ristrutturazione del Capitale, il ‘tradimento’ del Pci furono solo alcuni dei motivi per cui migliaia di persone negli anni ’70 e ’80 scelsero la via della lotta armata. In questo primo volume, gli autori ripercorrono la storia delle Br fino al sequestro Moro.

Tale azione, in particolare, viene ricostruita nei minimi dettagli, tenendo conto del quadro politico-istituzionale dell’epoca, essenziale per capire a fondo lo svolgimento della vicenda. Enorme la mole di fonti prese in considerazione: dalle lettere di Moro ai comunicati delle Br, fino ai documenti di polizia, carabinieri, Sismi e Sisde.

Un’importante analisi viene, inoltre, dedicata alle lotte carcerarie. Un lavoro esaustivo, che dimostra la vacuità delle dietrologie circolate negli ambienti più disparati. (I. Adami)

BRIGATE ROSSE, VOLUME I

M. Clementi, P. Persichetti, E. Santalena

Derive Approdi, 512 pagg., 28,00 euro

Il sequestro Moro, i fasti del quarantennale e i mostri della lingua italiana

Mancano solo 59 giorni al 16 marzo 2018, giorno in cui le autorità pubbliche e i media celebreranno il quarantennale del sequestro Moro. L’evento, che rappresentò uno spartiacque nella storia della repubblica italiana, darà vita ad innumerevoli manifestazioni ed iniziative, cerimonie ufficiali, convegni, pubblicazioni di libri. Si annunciano programmi televisivi e fiction. Mentre Ezio Mauro, Michele Santoro e Marco Bellocchio si contenderanno la scena e lo share, romanzi e saggi di stampo prevalentemente dietrologico raffigureranno scenari molto lontani da quel che accadde quella mattina in via Fani, quando un commando brigatista composto da giovani operai, studenti e disoccupati portò a termine un’impresa fino ad allora impensabile. Si profila una copertura mediatica totale, un’orgia di complotti e vittimismo. Da mesi i brigatisti ancora in carcere, liberi o all’estero, che parteciparono all’azione vengono sollecitati e avvicinati. Una commissione parlamentare d’inchiesta li ha ripetutamente convocati nelle questure nella vana speranza di poterli ascoltare o tentare di avere il loro dna. Tutti dicono di voler sentire le loro parole ma nei fatti nessuno ascolta quel che raccontano, tantomeno credono nei riscontri che forniscono. Motivo che ha spinto questi ultimi a non riconoscere alcuna legittimità alle diverse commissioni d’inchiesta parlamentari che si sono occupate della questione, sempre con finalità dichiaratamente politiche e intenti unicamente strumentali lontani anni luce da qualunque volontà di affrontare in modo serio e onesto un lavoro di ricostruzione storica dei fatti.

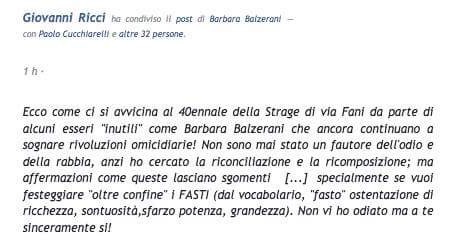

Il 9 gennaio scorso, Barbara Balzerani, che partecipò all’azione di via Fani ed era nell’esecutivo della colonna romana che gestì materialmente il sequestro, ha postato sulla sua bacheca fb una frase che in qualche modo riassumeva l’insofferenza verso tutto ciò: «chi mi ospita oltreconfine per i fasti del 40ennale?».

Una battuta secca ma chiara dove l’ex brigatista chiedeva ironicamente ospitalità per sottrarsi all’ondata dietrologica facilmente prevedibile che accompagnerà le celebrazioni.

Una battuta secca ma chiara dove l’ex brigatista chiedeva ironicamente ospitalità per sottrarsi all’ondata dietrologica facilmente prevedibile che accompagnerà le celebrazioni.

I fasti diventano feste

Nel frattempo qualcuno, non proprio in buona fede, avverte Giovanni Ricci, figlio di Domenico Ricci, l’appuntato dei carabinieri che conduceva la 130 sulla quale viaggiava Aldo Moro, ucciso la mattina del 16 marzo 1978 insieme agli altri uomini della scorta. Giovanni Ricci non prende bene quella frase, si lascia influenzare troppo da chi gli propone una lettura rovesciata del testo. Si abbandona ad un vero e proprio processo ad intenzioni del tutto attribuite, tanto che scrive un post molto duro in cui accusa Balzerani di voler «festeggiare “oltre confine”».

I «fasti» evocati dalla Balzerani diventano improvvisamente della «feste». Ricci prende dal vocabolario il significato del termine “fasto”, scambiandolo per il singolare del sostantivo plurale “fasti” che invece non ha singolari. In questo modo l’antico etimo latino che indicava i giorni dell’anno liberi da impedimenti religiosi, distinti da quelli nefasti, e che nel significato corrente designa i giorni memorabili da celebrare, e dunque è sinonimo di celebrazioni, si trasforma nell’ostentazione di ricchezza, nella sontuosità, nello sfarzo, per estensione nel bagordo, nella festa…. Il fraintendimento è totale e micidiale.

I «fasti» evocati dalla Balzerani diventano improvvisamente della «feste». Ricci prende dal vocabolario il significato del termine “fasto”, scambiandolo per il singolare del sostantivo plurale “fasti” che invece non ha singolari. In questo modo l’antico etimo latino che indicava i giorni dell’anno liberi da impedimenti religiosi, distinti da quelli nefasti, e che nel significato corrente designa i giorni memorabili da celebrare, e dunque è sinonimo di celebrazioni, si trasforma nell’ostentazione di ricchezza, nella sontuosità, nello sfarzo, per estensione nel bagordo, nella festa…. Il fraintendimento è totale e micidiale.

La strumentalizzazione del malinteso

L’opportunità è ghiotta per i professionisti del linciaggio che non si lasciano sfuggire l’occasione. Nel frattempo il post di Ricci che aveva condiviso la frase della Balzerani si riempie di commenti indignati e carichi di insulti. Viene bloccato da fb, ma Ricci pensa di essere stato censurato e vive la cosa come una ulteriore sopraffazione perché la frase della Balzerani, da lui fraintesa, è sempre là. L’episodio fa montare la rabbia che rimbalza sui social, si diffonde un sentimento di riprovazione generale, escono le prime agenzie, la vicenda si gonfia.

Intanto qualcuno suggerisce a Ricci che la condivisione è scomparsa perché Balzerani impaurita dalle conseguenze delle proprie parole avrebbe tolto l’incauta battuta. Non è affatto vero, ma poco importa, come sempre accade in episodi del genere la verità non è dettata dai fatti ma dalle voci che corrono ed inevitabilmente, qualunque sia il comportamento che le viene attribuito, alla fine l’ex Br risulta sempre colpevole. Mentre accadeva tutto ciò sulla pagina della Balzerani una persona chiede se quella frase «non possa ferire i figli o i nipoti di chi fu vittima degli anni di piombo?». L’ex brigatista, autrice ormai di numerosi libri molto apprezzati in cui rielabora in forma letteraria la sua esperienza, non si sottrae affatto e risponde ribadendo la propria legittimità «a non dover assistere al racconto che faranno TV, commentatori, politici, dietrologi, componenti di commissioni parlamentari». Il senso del post, spiega sempre Balzerani, è rivolto a «tutti coloro che hanno accesso ai mezzi della comunicazione e che altro non hanno prodotto che verità di comodo, mistificazioni e vere e proprie menzogne su quegli avvenimenti, i comportamenti e le responsabilità di ciascuno». Balzerani infine chiede se non sia interesse anche dei familiari delle vittime che «un simile evento non sia lasciato alla ricostruzione di personaggi che non hanno a cuore il rigore di una ricostruzione storica» per glossare con un giudizio per nulla lusinghiero sull’operato della commissione Moro e di uno dei suoi componenti, Gero Grassi, che da poco ha chiuso i battenti senza essere riuscita ad elaborare delle conclusioni finali, in mancanza di riscontri sulle numerose piste dietrologiche battute.

La costruzione del mostro

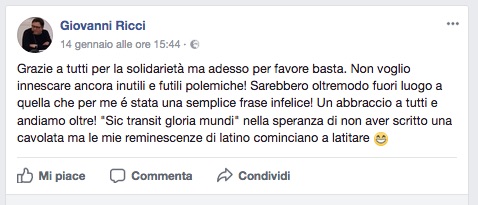

Parole che mettono fine a qualunque fraintendimento, tanto che lo stesso Giovanni Ricci, innestando una sorta di marcia indietro, ha ripetutamente chiesto sulla sua bacheca di chiudere la polemica.

Troppo poco e troppo tardi. Le spiegazioni di Balzerani sono rimaste del tutto ignorate da chi con grande malafede ha raccontato nei giorni successivi la vicenda sui quotidiani, i siti d’informazione online e la Rai, rappresentandola come un mostro. Così il demone del male assoluto è stato convocato con largo anticipo sull’appuntamento per dar man forte alle zoppicanti narrazioni complottiste.

A dire il vero sul Tempo, nonostante il titolo mistificatorio («La brigatista sfotte Moro») Manuel Fondato, a differenza del suo collega Fabrizio Caccia del Corriere della sera, mostrava di aver capito benissimo le parole di Balzerani tanto da attaccarla per lesa maestà nei confronti delle celebrazioni, come se ci fosse un obbligo di legge a doverne condividere il contenuto. Ma che il giornale diretto da Gian Marco Chiocci abbia in simpatia lo Stato etico non è una sorpresa.

Dal fondo del barile si è sentita anche la voce di Gero Grassi, che ha definito «insulti» le critiche mosse nei suoi confronti, ricevendo la solidarietà di una sua vecchia frequentazione, Raimondo Etro (leggi qui), un collaboratore di giustizia che in sua lettera, citando il risvolto di copertina di un libro di Luciano Pellicani sull’eresia gnostica, ritenuta la madre delle ideologie rivoluzionarie della modernità, ha salutato Balzerani dandogli appuntamento all’inferno. Vano auspicio, la serietà del luogo non è alla portata di tutti, tantomeno di pentiti come lui.

Oggi l’ideologia della società civile è il nuovo embrione dello Stato etico

Non può esserci teoria e prassi critica senza una serrato regolamento di conti con le ideologie che si richiamano alla società civile, al cittadinismo, alla teoria de valori, a concezioni penali e legalitarie della politica

Da circa tre decenni a questa parte l’impiego nel dibattito pubblico del termine «società civile» è divenuto sempre più insistente. Tuttavia il richiamo a questo concetto non appare sempre in sintonia con le definizioni che di esso hanno dato filosofi e teorici della politica. Sempre meno strumento concettuale d’analisi e sempre più tema mobilizzatore iscritto a pieno titolo nel repertorio dei nuovi riferimenti ideologici legittimi dell’azione collettiva.

Da circa tre decenni a questa parte l’impiego nel dibattito pubblico del termine «società civile» è divenuto sempre più insistente. Tuttavia il richiamo a questo concetto non appare sempre in sintonia con le definizioni che di esso hanno dato filosofi e teorici della politica. Sempre meno strumento concettuale d’analisi e sempre più tema mobilizzatore iscritto a pieno titolo nel repertorio dei nuovi riferimenti ideologici legittimi dell’azione collettiva.

All’inizio degli anni Ottanta con l’affermarsi dell’ideologia della fine delle ideologie la società civile è stata proposta come il luogo dove emergevano opzioni innovative, non ideologizzate e depoliticizzate, rispetto al tradizionale sistema dei partiti che avevano accompagnato la nascita della Repubblica e delle correnti ideologiche del Novecento. Erano le prime avvisaglie di quelle forme di populismo che prenderanno l’avvento nel decennio successivo, quando assisteremo al crollo della Prima Repubblica ed alla fine di quel sistema dei partiti che difronte ai primi segni di crisi, apparsi nel crogiolo degli anni 70, avevano cercato un argine nei patti consociativi.

L’emergere della nozione di società civile è un processo della modernità che descrive, anzi sarebbe più corretto dire riempie, popola, la sfera dello spazio pubblico formatosi con il recedere progressivo della sfera totalitaria del potere monarchico-feudale venuto a occupare per intero lo spazio sociale che oltrepassava la sfera privata (Habermas).

Il Leviatano era la societas civitas che Hobbes opponeva al primordiale stato di natura; la burgerliche gesellshaft, dove burgerliche sta per borghese nel senso di civile, è la definizione kantiana che riassume società politica e Stato contrapposti allo stato di natura o alla società religiosa.

Dobbiamo ad Hegel, invece, la radicale separazione tra società civile, luogo dell’immediatezza degli interessi di ogni individuo e dell’organizzazione dei bisogni e della vita familiare, e lo Stato momento separato e autonomo. Una contrapposizione insufficiente secondo Marx, che riteneva necessaria anche l’anatomia della società civile per individuarvi quelle relazioni sociali e quei rapporti economici che animano i molteplici conflitti tra gruppi e classi con finalità per nulla armoniche. Questo perché la società civile non è un organismo compatto ma un conglomerato d’interessi contrapposti, in alcuni casi inconciliabili.

Non deve stupire dunque se la natura antinomica di questo concetto, che nel pensiero filosofico-politico – come abbiamo visto – si è dato per contrapposizione, ne ha fatto da sempre una categoria utilizzata a scopi polemici per affermare, ad esempio – come spiegava Norberto Bobbio in una celebre definizione – «che la società civile si muove più rapidamente dello Stato, che lo Stato non è in grado di cogliere tutti i fermenti che provengono dalla società civile, che nella società civile si forma continuamente un processo di delegittimazione che lo Stato non sempre è in grado di arrestare», al punto che «nei momenti di rottura si predica il ritorno alla società civile, come i giusnaturalisti predicavano il ritorno allo stato di natura».

La novità che abbiamo visto emergere a partire dagli anni Novanta non è dunque l’apparire di nuovi movimenti dall’interno della società civile (caratteristica perfettamente sistemica): dal popolo delle partite iva, alle rivolte antifiscali del nord leghista, ai family day, al ceto medio riflessivo di volta in volta raccoltosi nei Girotondi, nei raduni del Palascharp o nel popolo viola, fino al fenomeno dei Cinque stelle; quanto la volontà, espressa con sfumature e forza diverse da ognuna di queste realtà, di parlare a nome di una società civile compatta, anzi di essere la società civile tout court. Una circostanza che permette di dire che con alcuni di questi movimenti nasce un’ideologia propria della società civile.

In passato i movimenti politici, ideologici, economici, sociali o categoriali, pur se interpretati come espressione di settori consistenti della società civile non si muovevano in nome di questa. In uno dei momenti in cui è stata più alta la mobilitazione dei gruppi sociali, “movimenti e soggetti” come si definivano negli anni Settanta, quei gruppi avevano ben chiara quale era la geografia delle relazioni sociali, l’asimmetria dei rapporti economici e di dominazione. Ciò gli impediva di parlare a nome di un’ipocrita interclassismo, di una trasversalità che non c’era e non poteva esserci. Per questo rivendicavano percorsi di liberazione, nuovi diritti e conquiste sociali e politiche, in taluni casi la stessa presa del potere politico.

Chi oggi agita l’ideologia della società civile come richiamo ad una fonte pura e incontaminata, lo fa schermando conflitti e rapporti di dominazione in nome di un interesse comune che non esiste. Questa tendenza, che in genere ha la pretesa di presentarsi come a-ideologica, ha avuto nel tempo declinazioni diverse: nel decennio 90, per esempio, era d’uso corrente il riferimento al “gentismo”, inteso come “la gente”. Oggi invece prevale una sorta di “cittadinismo”, imbevuto di un’ideologia normativa che somma in modo confuso tematiche diverse e di segno opposto: tutela dei territori, in taluni casi accenno ai beni comuni, insieme a posizioni xenofobe e fobiche contro le economie criminali. Il tutto condito da un’“ideologia dell’indignazione” verso il cinismo diffuso e il minimalismo etico messo in mostra dal ceto politico (vedi la polemica “anticasta” che tende ad addossare ad un ceto politico, ormai spoliato di sovranità reale dalle dinamiche del capitalismo finanziario, tutte le colpe. Un diversivo che non intacca minimamente i gestori del potere reale: imprenditori, banche, corporation, il sistema della finanza globale). Una pulsione ideologica che spinge verso concezioni disciplinari della società animate dalla tirannia dei valori, da forme di Stato etico e legalitarismo claustrofobico che non a caso individuano nella magistratura, ovvero in una delle componenti essenziali dell’apparato statale, una sorta di portavoce, di rappresentante delle proprie istanze purificatrici. Operazione che muove nei due sensi e trova nella compagine giudiziaria settori che teorizzano apertamente questa funzione guida. In questo modo la società civile si fa Stato, una milizia dello Stato.

Se è vero, come spiegava il già citato Bobbio, che la società civile dovrebbe essere «anche tutto ciò su cui non si esercita il potere statale: non-statale come pre-statale (associazioni), anti-statale (nel significato assiologico di gruppi per l’emancipazione del potere politico, contropoteri), post-statale (nel significato insieme assiologico e cronologico di ideale che sorge dalla dissoluzione dello Stato)», il fatto che oggi ogni forma di critica antisistema non sia più percepita da questi nuovi teorici della società civile come una fisiologica produzione interna alla società ma esterna ad essa, non solo quindi extralegem, ma al di fuori addirittura della stessa umanità, per questo bandita fin da subito come terrorista, il richiamo alla società civile in chi lo esercita assume connotati normativi molto chiari e paradossali, in totale contrasto con il significato originario del termine.

In questo modo la società civile viene a coincidere con una sorta di Stato dei cittadini in azione, un embrione dello Stato etico.

Quando Ferdinando Imposimato sosteneva che dietro le Brigate rosse c’erano…. le Brigate rosse

Da Campagnadiprimavera.wordpress.com

Ferdinando Imposimato, scomparso lo scorso 2 gennaio all’età di 82 anni, è stato un uomo dalle molte vite e anche dalle prese di posizione più diverse e contraddittorie. Prima di diventare magistrato era stato vicecommissario di polizia, una esperienza che portò con sé nella successiva carriera di giudice istruttore. In carcere alcuni esponenti della grande “Mala” raccontavano dei suoi metodi poco ortodossi quando gli interrogatori non facevano progressi. Fu protagonista tra la fine degli anni 70 e il decennio 80 delle maggiori vicende giudiziarie che occuparono la scena romana: dalle indagini sul sequestro e l’uccisione del leader democristiano Aldo Moro, all’istruzione del processo contro la colonna romana della Brigate rosse, che poi sfociò nel cosiddetto Moro Ter, all’inchiesta contro la banda della Magliana, all’attentato contro il pontefice Woitila e il sequestro di Emanuela Orlandi. Utilizzò senza scrupoli, come tutti i suoi colleghi, gli strumenti e le facilitazioni inquisitorie che gli erano stati forniti dalla legislazione speciale varata in quegli anni. Un diciannovenne romano arrestato nei primi anni 80 per banda armata dopo aver già trascorso alcuni mesi di isolamento venne convocato e si vide contestare la richiesta fatta ai propri familiari di una copia del libro di Lenin Stato e rivoluzione. «Non vuoi proprio cambiare idea, ti ostini ancora con certe idee!» – gli disse Imposimato infliggendogli altri mesi di isolamento. Allora i giudici istruttori prendevano posto alla destra di Dio, avevano un potere inquisitorio enorme che non conosceva bilanciamenti. Per evitare le scarcerazioni per scadenza dei termini di detenzione cautelare nell’inchiesta Moro ter non ebbe scrupoli ad incriminare in automatico decine di imputati, si arrivò così al maxi processo per «insurrezione contro i poteri dello Stato», istruito contro oltre 600 militanti delle Brigate rosse, che si concluse con un’assoluzione generale. Lo Stato si rese conto che alla fine una condanna sarebbe valsa come un riconoscimento della politicità assoluta di quei nemici che tentava di criminalizzare in ogni modo. Imposimato distolse lo sguardo anche davanti alla denuncia delle torture subite da Enrico Triaca, il tipografo delle Br arrestato una settimana dopo il ritrovamento del corpo dello statista democristiano in via Caetani e sottoposto al waterboarding da una squadra speciale del ministero dell’Interno comandata dal funzionario dell’Ucigos Nicola Ciocia. Fu senza dubbio un magistrato integerrimo dell’emergenza, poco amato però dai dietrologi dell’epoca, detestato da Sergio Flamigni perché nel corso delle sue indagini aveva identificato la base dove era stato rinchiuso il presidente del consiglio nazionale della Dc, l’appartamento al piano rialzato di via Montalcini 8, nella zona Portuense di Roma. C’era arrivato per gradi e per logica, come spesso aveva sostenuto difendendo a spada tratta quella scoperta che tanto faceva e fa ancora infuriare i complottisti. Forse fu sulla scia di quelle polemiche e ancora di più dopo lo choc causato dall’uccisione nell’ottobre del 1983 del fratello sindacalista, ritorsione di alcuni clan camorristici, che Imposimato cambiò gradualmente atteggiamento. Appartiene proprio a questa nuova stagione l’articolo che potete leggere qui sotto (fonte Acs, Migs busta 20): un testo apparso nel 1988 su una pubblicazione di una delle tante correnti della Dc nel quale l’allora giudice istruttore censura chi «rimasto comodamente nell’ombra e al riparo dai pericoli di una guerra spietata e sanguinaria […] con assoluta mancanza di obiettività, frutto di ignoranza dei fatti […] conclude che del sequestro Moro, dei suoi autori e mandanti, della sua dinamica, delle complicità e delle conseguenze politiche non si sa nulla, contribuendo a creare in questo modo nell’opinione pubblica un senso di sgomento, di frustrazione e di sospetti indiscriminato». Nel suo intervento Imposimato, in polemica con gli approcci complottisti, individua in ben altre ragioni i fattori che avrebbero facilitato il successo della lotta armata, come «il ritardo culturale dello Stato rispetto al fenomeno […] la profonda ignoranza di fatti e personaggi che da anni erano sulla scena del terrorismo», per concludere che l’ipotesi «un “grande vecchio” che abbia ordito e attuato la strategia della tensione e lo stesso sequestro dell’on. Aldo Moro significa proporre una verità di “comodo” che non tiene conto della complessità della situazione del terrorismo di questi anni».

Ferdinando Imposimato, scomparso lo scorso 2 gennaio all’età di 82 anni, è stato un uomo dalle molte vite e anche dalle prese di posizione più diverse e contraddittorie. Prima di diventare magistrato era stato vicecommissario di polizia, una esperienza che portò con sé nella successiva carriera di giudice istruttore. In carcere alcuni esponenti della grande “Mala” raccontavano dei suoi metodi poco ortodossi quando gli interrogatori non facevano progressi. Fu protagonista tra la fine degli anni 70 e il decennio 80 delle maggiori vicende giudiziarie che occuparono la scena romana: dalle indagini sul sequestro e l’uccisione del leader democristiano Aldo Moro, all’istruzione del processo contro la colonna romana della Brigate rosse, che poi sfociò nel cosiddetto Moro Ter, all’inchiesta contro la banda della Magliana, all’attentato contro il pontefice Woitila e il sequestro di Emanuela Orlandi. Utilizzò senza scrupoli, come tutti i suoi colleghi, gli strumenti e le facilitazioni inquisitorie che gli erano stati forniti dalla legislazione speciale varata in quegli anni. Un diciannovenne romano arrestato nei primi anni 80 per banda armata dopo aver già trascorso alcuni mesi di isolamento venne convocato e si vide contestare la richiesta fatta ai propri familiari di una copia del libro di Lenin Stato e rivoluzione. «Non vuoi proprio cambiare idea, ti ostini ancora con certe idee!» – gli disse Imposimato infliggendogli altri mesi di isolamento. Allora i giudici istruttori prendevano posto alla destra di Dio, avevano un potere inquisitorio enorme che non conosceva bilanciamenti. Per evitare le scarcerazioni per scadenza dei termini di detenzione cautelare nell’inchiesta Moro ter non ebbe scrupoli ad incriminare in automatico decine di imputati, si arrivò così al maxi processo per «insurrezione contro i poteri dello Stato», istruito contro oltre 600 militanti delle Brigate rosse, che si concluse con un’assoluzione generale. Lo Stato si rese conto che alla fine una condanna sarebbe valsa come un riconoscimento della politicità assoluta di quei nemici che tentava di criminalizzare in ogni modo. Imposimato distolse lo sguardo anche davanti alla denuncia delle torture subite da Enrico Triaca, il tipografo delle Br arrestato una settimana dopo il ritrovamento del corpo dello statista democristiano in via Caetani e sottoposto al waterboarding da una squadra speciale del ministero dell’Interno comandata dal funzionario dell’Ucigos Nicola Ciocia. Fu senza dubbio un magistrato integerrimo dell’emergenza, poco amato però dai dietrologi dell’epoca, detestato da Sergio Flamigni perché nel corso delle sue indagini aveva identificato la base dove era stato rinchiuso il presidente del consiglio nazionale della Dc, l’appartamento al piano rialzato di via Montalcini 8, nella zona Portuense di Roma. C’era arrivato per gradi e per logica, come spesso aveva sostenuto difendendo a spada tratta quella scoperta che tanto faceva e fa ancora infuriare i complottisti. Forse fu sulla scia di quelle polemiche e ancora di più dopo lo choc causato dall’uccisione nell’ottobre del 1983 del fratello sindacalista, ritorsione di alcuni clan camorristici, che Imposimato cambiò gradualmente atteggiamento. Appartiene proprio a questa nuova stagione l’articolo che potete leggere qui sotto (fonte Acs, Migs busta 20): un testo apparso nel 1988 su una pubblicazione di una delle tante correnti della Dc nel quale l’allora giudice istruttore censura chi «rimasto comodamente nell’ombra e al riparo dai pericoli di una guerra spietata e sanguinaria […] con assoluta mancanza di obiettività, frutto di ignoranza dei fatti […] conclude che del sequestro Moro, dei suoi autori e mandanti, della sua dinamica, delle complicità e delle conseguenze politiche non si sa nulla, contribuendo a creare in questo modo nell’opinione pubblica un senso di sgomento, di frustrazione e di sospetti indiscriminato». Nel suo intervento Imposimato, in polemica con gli approcci complottisti, individua in ben altre ragioni i fattori che avrebbero facilitato il successo della lotta armata, come «il ritardo culturale dello Stato rispetto al fenomeno […] la profonda ignoranza di fatti e personaggi che da anni erano sulla scena del terrorismo», per concludere che l’ipotesi «un “grande vecchio” che abbia ordito e attuato la strategia della tensione e lo stesso sequestro dell’on. Aldo Moro significa proporre una verità di “comodo” che non tiene conto della complessità della situazione del terrorismo di questi anni».

Una posizione molto netta che spinse Imposimato, una volta entrato in politica nel decennio 90 ed eletto parlamentare Indipendente nelle fila del Pci, ad appoggiare anche l’ipotesi di un’amnistia per i reati politici degli anni 70. Nello stesso periodo ebbe anche degli incarichi all’Onu come consulente per la lotta al terrorismo e al narcotraffico. Qui conobbe Louis Joinet, il magistrato francese consulente dell’Eliseo che negli anni 80 fu l’archietto della dottrina Mitterrand e che Imposimato voleva accusare di favoreggiamento della lotta armata quando era giudice istruttore. Eletto presidente onorario della corte di cassazione dopo il 2000 divenne avvocato della famiglia Orlandi e di Maria Fida Moro, la figlia da sempre più irrequieta del leader democristiano ucciso dalle Br, con cui condivise fino al parossismo l’ultima stagione della sua vita che lo portò ad inseguire le paranoie complottiste più estreme, come la denuncia del ruolo che avrebbe giocato il gruppo Bilderberg nelle vicende italiane, da piazza Fontana, al sequestro Moro, alle stragi di mafia. Tesi sostenute in due volumi: Doveva Morire, scritto con Sandro Provvisionato (dietrologo di razza fin dai tempi in cui venne condannato, insieme a Vittorio Feltri, allora direttore dell’Europeo, per una bufala gigantesca sulla vicenda di via Montenevoso) e La Repubblica delle stragi impunite, pubblicazione che ebbe un grande successo di vendite ma lo vide vittima di un clamoroso raggiro, quello di un falso testimone del rapimento Moro, poi incriminato dalla magistratura, che lo convinse come si narra in un capitolo del libro di una mancata irruzione delle forze di polizia nella base brigatista dove era tenuto lo statista democristiano. Ormai senescente ed in guerra anche contro i vaccini Imposimato divenne una delle icone più amate del Movimento 5 stelle che lo candidò alla presidenza della Repubblica. Tuttavia neppure questa sua finale radicalizzazione ultradietrologica l’ha reso ben accetto nella comunità dei complottisti: la terza relazione cha ha chiuso i lavori della seconda commissione Moro lo indica, insieme al suo collega Rosario Priore, a Ugo Pecchioli del Pci, Francesco Cossiga, ministro dell’Interno durante il sequestro Moro e agli apparati di sicurezza, tra i massimi responsabili della «verità negata» sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. L’ultima generazione dei dietrologi sembra aver messo in soffitta il vecchio paradigma del «doppio Stato» e punta l’indice contro il primo Stato, quello un tempo ritenuto la parte sana delle istituzioni. Lapidario l’epitaffio pronunciato da Gero Grassi, membro della commissione Moro, all’annuncio della sua morte: «Per quanto riguarda il caso Moro sono convinto che anche Imposimato, come prima Francesco Cossiga e Ugo Pecchioli si porti via qualche segreto. Che riposi in pace». Decisamente non c’è più gratitudine!

La forza di Sirio

Oggi è la giornata mondiale per i diritti delle persone con disabilità.

La disabilità di Sirio è molto grave e complessa, il suo corpo ospita ausili che gli permettono di alimentarsi e di respirare senza rischi. Sirio non parla ma comunica, non cammina ma deambula, non sorride ma sorride, non fa tante cose ma prova a farle tutte.

In tanti, tutti i giorni, ci fanno i complimenti per i suoi progressi inaspettati: ma non li meritiamo, non da soli. Sirio è una grande fabbrica che lavora a pieno ritmo ed è questa che va ringraziata e il modo migliore di farlo è lottare perché tutti i disabili possano ottenere l’assistenza e il percorso di riabilitazione che Sirio ha conquistato. Bisogna quindi ringraziare i suoi genitori solo per la tenacia nella lotta alle istituzioni per ottenere parte di quel che gli spetta e fare in modo che questo funzioni al meglio, con le migliori persone, con la più stupefacente intimità che ormai abbiamo con tutta la sua equipe, domiciliare, ospedaliera e scolastica.

Sirio è le due infermiere che lo seguono 11 ore al giorno, Sirio è le due Neuropsicomotriciste che lo vedono quotidianamente, Sirio è la sua logopedista che gli ha permesso con la comunicazione aumentativa di conquistare vette lontanissime, Sirio è la sua disfagista che cerca di fargli sentire i sapori: e tutto questo è la Asl che c’ha fatto vedere i sorci verdi ma poi ci ha dato tutto ciò.

Sirio è il reparto neuroriabilitazione del Bambin Gesù di Palidoro: il suo reparto di disfagia unico al mondo, il suo Stortini che ha in testa di farlo camminare e ci riuscirà.

Sirio è la sua maestra e quella di sostegno che lo hanno accolto e lo stanno accompagnando in un percorso collettivo straordinario.

Sirio ha un fratello, Nilo, che lo aiuta tantissimo, che lo sprona ogni momento, Sirio apprende dal fratello ma gli insegna anche tante cose, come lui stesso ha detto un giorno.

Sirio è tante persone, centinaia di migliaia di euro di persone.

Non abbiamo bisogno di compassione, di pietà, di preghiere: abbiamo bisogno di soldi, di istituzioni capaci di investire su questi bimbi, di reparti accoglienti, di medici illuminati, di lavoro intenso e piacevole, di una legge per i Caregivers, dei contributi per le badanti, di ausili meno costosi, di civiltà per poter girare la propria città e il mondo tutto.

Dei parcheggi liberi, delle rampe, della possibilità reale alla normalità.

#giornataMondialeDellaDisabilità

Storia di Sirio

Lettera ad un bambino nato due volte

Nadia Lioce a processo perché protestava per i libri e i quaderni sottratti

Il 41 bis contro il diritto di leggere e scrivere, per protesta la prigioniera politica batte sul blindo con una bottiglietta di plastica. Denunciata dal Reparto operativo mobile della penitenziaria per disturbo della quiete interna al carcere. Ora c’è da augurarsi che questo processo faccia rumore davvero!

Paolo Persichetti

Il Dubbio, 14 novembre 2017

Può sembrar strano ma anche da una cella d’isolamento del 41 bis è possibile fare molto rumore. E’ quanto sostengono i responsabili del Reparto operativo mobile della sezione 41 bis del carcere di l’Aquila in una denuncia presentata contro Nadia Lioce e da cui sono scaturite le accuse di «disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e oltraggio a pubblico ufficiale». Il processo davanti tribunale del capoluogo abruzzese entrerà nel vivo il prossimo 24 novembre. Rinchiusa in regime di 41 bis ormai dal lontano 2005, dopo la condanna all’ergastolo ostativo per gli attentati mortali del 1999 e del 2002 contro i consulenti governativi Massimo D’Antona e Marco Biagi, rivendicati da un piccolo gruppo che aveva ripreso una vecchia sigla brigatista, le Br-pcc, Nadia Lioce ha assistito nel tempo ad una progressiva restrizione del regime detentivo a cui è sottoposta, in particolare per quanto attiene alla possibilità di aver con sé fogli, quaderni, libri e riviste. Nel 2011 è stato introdotto addirittura il divieto di ricevere libri e riviste dall’esterno, impedimento confermato anche nell’ultimo provvedimento del Dap: il «decalogo» che ha uniformato a livello nazionale il trattamento dei detenuti in 41 bis. Se negli ultimi tempi le condizioni materiali della sua detenzione hanno subito un adeguamento (cella singola di normale grandezza, sufficientemente luminosa, areata e riscaldata; un passeggio grande e attrezzato), le restrizioni hanno preso di mira la possibilità di leggere, studiare, pensare, scrivere, estrinsecare in modo adeguato quella che è la personalità di una detenuta politica accentuando fino al parossismo una condizione di isolamento totale e di lungo termine, dove emerge con forza la segregazione della parola e del pensiero. Un’ora di colloquio mensile con vetro e non più di 15-18 ore annue di confronto con i propri avvocati, sono il tempo di conversazione disponibile che la detenuta riesce a consumare nell’arco di quattro stagioni, poco più di 24 ore di parola per un silenzio lungo 364 giorni.

Può sembrar strano ma anche da una cella d’isolamento del 41 bis è possibile fare molto rumore. E’ quanto sostengono i responsabili del Reparto operativo mobile della sezione 41 bis del carcere di l’Aquila in una denuncia presentata contro Nadia Lioce e da cui sono scaturite le accuse di «disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e oltraggio a pubblico ufficiale». Il processo davanti tribunale del capoluogo abruzzese entrerà nel vivo il prossimo 24 novembre. Rinchiusa in regime di 41 bis ormai dal lontano 2005, dopo la condanna all’ergastolo ostativo per gli attentati mortali del 1999 e del 2002 contro i consulenti governativi Massimo D’Antona e Marco Biagi, rivendicati da un piccolo gruppo che aveva ripreso una vecchia sigla brigatista, le Br-pcc, Nadia Lioce ha assistito nel tempo ad una progressiva restrizione del regime detentivo a cui è sottoposta, in particolare per quanto attiene alla possibilità di aver con sé fogli, quaderni, libri e riviste. Nel 2011 è stato introdotto addirittura il divieto di ricevere libri e riviste dall’esterno, impedimento confermato anche nell’ultimo provvedimento del Dap: il «decalogo» che ha uniformato a livello nazionale il trattamento dei detenuti in 41 bis. Se negli ultimi tempi le condizioni materiali della sua detenzione hanno subito un adeguamento (cella singola di normale grandezza, sufficientemente luminosa, areata e riscaldata; un passeggio grande e attrezzato), le restrizioni hanno preso di mira la possibilità di leggere, studiare, pensare, scrivere, estrinsecare in modo adeguato quella che è la personalità di una detenuta politica accentuando fino al parossismo una condizione di isolamento totale e di lungo termine, dove emerge con forza la segregazione della parola e del pensiero. Un’ora di colloquio mensile con vetro e non più di 15-18 ore annue di confronto con i propri avvocati, sono il tempo di conversazione disponibile che la detenuta riesce a consumare nell’arco di quattro stagioni, poco più di 24 ore di parola per un silenzio lungo 364 giorni.

Nell’ultimo decennio – ha ricordato il senatore Luigi Manconi, in una interpellanza presentata il 10 giugno del 2015 – la sottrazione del materiale cartaceo conservabile nelle celle della sezione femminile 41 bis presso il carcere dell’Aquila, è passato da 30 a 3 riviste, da 20 a 3 quaderni, agli atti giudiziari dell’ultimo anno, a un solo dizionario. In ottemperanza a questo giro di vite, il 13 aprile 2015 Nadia Lioce – ha denunciato sempre Manconi – si è vista sottrarre l’immediata disponibilità del materiale cartaceo in suo possesso (atti giudiziari, lettere, un quaderno, una rivista e articoli di giornale) trasferito in locali adibiti a magazzino e accessibili solo a giorni alterni in giorni feriali. Nel corso della stessa giornata la detenuta indirizzava al direttore dell’Istituto un reclamo per la restituzione del materiale che le era stato sottratto. Copia veniva inviata anche al magistrato di sorveglianza e allo stesso senatore Manconi perché potesse effettuare l’azione di sindacato ispettivo. La sottrazione del materiale cartaceo era stata anticipata tempo prima dal sequestro dell’elastico di una normale cartellina porta-documenti e di buste di carta ricavate da fogli di quotidiani incollati, utilizzate per archiviare corrispondenza e atti giudiziari.

Circostanza confermata il 22 ottobre 2015 nella deposizione resa davanti al pm dal Commissario capo della Casa circondariale de l’Aquila: «Con la detenuta Lioce ha avuto inizio un attrito dovuto inizialmente al fatto che la stessa ha accumulato un notevole quantitativo di documenti all’interno della propria cella, fatto che rendeva difficoltoso effettuare le ordinarie perquisizioni». Da quel momento – ha aggiunto – ogni ulteriore oggetto ritirato alla detenuta è divenuto un motivo di contrasto e protesta, come è stato per una banale laccetto porta occhiali che la detenuta aveva ricavato con una striscia di tessuto. Manufatto non consentito dal regolamento e il cui sequestro ha provocato ulteriori tensioni con la reclusa. Un crescendo vessatorio che di volta in volta si è focalizzato su oggetti banali e insignificanti, ma attorno al quale si è messa in scena una contrapposizione tra il tentativo, da parte della detenuta, di preservare spazi residui di autonomia, significativi per poter mantenere il proprio senso della persona e della propria dignità, e la necessità dei corpi punitivi dello Stato di riaffermare la propria autorità simbolica e il proprio potere segregativo. In questo modo, in appena tre mesi sono stati elevati nei suoi confronti 70 provvedimenti disciplinari, come hanno denunciato in occasione della udienza del 15 settembre scorso i suoi legali, Caterina Calia, Ludovica Formoso e Carla Serra, che fanno anche notare come la permanenza di questo regime detentivo ultrarestrittivo non abbia più fondamento in assenza di quell’organizzazione esterna, smantellata nel 2003, in cui la Lioce militava.

Dopo aver constatato che le normali vie di ricorso legale non avevano sortito alcun effetto, Nadia Lioce ha inscenato, dal marzo al settembre 2015, la battitura della porta blindata al termine di ogni perquisizione, suscitando da sola tanto di quel baccano da essere trascinata a processo.

«Come ormai da tempo accade – scriveva in un rapporto del 4 settembre 2015 l’agente scelto del Reparto operativo mobile che assieme ad una collega aveva eseguito la perquisizione – in risposta a tali controlli, alle ore 8.45 circa, iniziava a protestare battendo una bottiglietta di plastica contro il cancello della propria camera detentiva fino alle ore 9.15 circa». Un atteggiamento ritenuto «strumentorio», dal vice Ispettore del Rom che in un altro rapporto ricorreva a questo inusitato neologismo per censurarne il comportamento chiedendo che la segnalazione venisse inviata alla locale autorità giudiziaria. Altrove le proteste della Lioce venivano qualificate come manifestazione «della sua indole rivoluzionaria», suscettibile di sanzioni disciplinari come l’applicazione della misura dell’isolamento punitivo (14 bis Op). Come se non bastasse, a rendere ancora più grottesca la pretesa punitiva messa in campo dall’autorità penitenziaria, in particolare dal responsabile del Rom del carcere di L’Aquila, è venuta la richiesta di disporre «previo accertamento e quantificazione del danno, da eseguirsi a cura dell’addetto alla m.o.f. (manutenzione ordinaria fabbricati)», un «provvedimento di addebito a titolo di risarcimento per i danni rilevabili sul cancello della camera detentiva di assegnazione», provocati dalla percussione di una bottiglietta di plastica sulle pesanti porte di ferro blindato.

Approfondimenti

Cronache carcerarie

41 bis

Dopo la legge Gozzini tocca al 41 bis, giro di vite sui detenuti

Carcere, gli spettri del 41 bis

Lo spirito anticipa la storia ma è il surreale che l’attraversa!

Celebrazioni di cui si poteva fare a meno

«Lo spirito anticipa sempre la storia» spiega Mario Tronti, parafrasando il vecchio Hegel, ad un’aula del senato attònita. I più non capiscono di cosa stia parlando: Hegel chi? Rivoluzione? Di quale rivoluzione sta parlando? Mani pulite? Lo spirito? Vedi che sta spiegando l’avvento di comici come Grillo? Ah! ma se si inneggia al comunismo allora possiamo anche celebrare la marcia su Roma…

Il vecchio professore, tra i capiscuola del marxismo operaista, sta celebrando il centenario della rivoluzione d’ottobre. Il tutto avviene in un bailamme con una senatrice che occupa per protesta lo scranno del presidente, i grillini che all’esterno fanno bondage contro la nuova legge elettorale…

Qui la cronaca dell’aula fatta da Cazzullo:

«Grillini con benda sugli occhi tipo fucilazione o rito bondage, la De Petris che occupa la sedia del presidente, il governo che mette la fiducia; ma il tema del giorno diventa la Rivoluzione d’ottobre. Tra i voti segreti respinti e la fiducia chiesta dalla povera e vituperata Finocchiaro, s’avanza l’uomo del momento: il professore operaista Mario Tronti, senatore pd. Dalle finestre del Senato arrivano gli strepiti dei manifestanti tenuti a bada dai carabinieri, ma sono altri i tumulti che vedono gli occhi di Tronti: «Il 24 ottobre del 1917, secondo il calendario giuliano, o il 7 novembre, secondo il calendario gregoriano, esplodeva nel mondo la Grande Rivoluzione russa…». La scena è surreale, i grillini si guardano l’un l’altro ignari, il senatore a vita Rubbia interroga il suo vicino Bonaiuti: «Scusa, sono appena tornato da San Francisco dove ho commemorato i 75 anni della pila atomica di Fermi, ho ancora il jet-lag; chi sta parlando, e perché?». In effetti sarebbe il giorno in cui il Senato affronta il nuovo sistema elettorale detto Rosatellum, ma Tronti è ispiratissimo: «Soldati, operai, contadini russi, non sparate contro i soldati e i contadini tedeschi, ma voltate i fucili e sparate contro i generali zaristi!». Applaude il senatore sudtirolese Karl Zeller, forse per il sollievo di evitare le schioppettate delle guardie rosse.

I giochi per la legge sono quasi fatti. L’accordo è che i grillini parleranno cinque ore, Forza Italia dieci minuti, la Lega zero. Cinque moschettieri del Pd mantengono le loro riserve: Mucchetti, Manconi, Tocci, Chiti, Micheloni.

[…]

Tronti con il corpo è qui, ma con la mente è a San Pietroburgo con Lenin e Trotzky: «La lucida strategia dei bolscevichi contro i menscevichi era che i comunisti dovevano mettersi alla testa della rivoluzione democratica…». Il ciellino Mario Mauro, ex ministro passato all’opposizione, dà mano al libro nero del comunismo: «E i 20 milioni di kulaki fatti morire di fame? E Pol Pot che faceva sparare a chiunque avesse gli occhiali?».

[…]

È qui a Palazzo Madama anche l’avvocato Ghedini, come solo nelle grandi occasioni. Tronti invece è già alle porte del Palazzo d’Inverno: «La rivoluzione partì su tre parole d’ordine, pace pane terra, che toccarono il cuore dell’antico popolo russo. Per questo vinse l’assalto al cielo, già tentato dagli eroici comunardi di Parigi…». Gasparri arriva trafelato e si indigna: «Allora uno di noi potrebbe alzarsi il 28 ottobre a commemorare la marcia su Roma!». Nell’attesa, la rissa si accende all’annuncio del voto di fiducia. I fotografi strapazzano i cronisti: «Via di lì, che mi copri i grillini!». Ma a sorpresa parte subito forte la De Petris, che innalza il cartello rosso «Zero fiducia» affiancata dall’eroico Mineo, e poi occupa lo scranno del presidente Grasso. Minniti si guarda attorno malinconico con l’aria di chiedersi «che ci faccio qui?».I Cinque Stelle restano seduti: «Chiedo di essere inquadrato!» reclama il capogruppo Endrizzi. I commessi si preparano a intervenire, spalleggiati dal biondo Malan di Forza Italia. Finalmente in favore di telecamera, i grillini a simboleggiare la cecità della democrazia indossano le bende bianche, quasi tutti sugli occhi, qualcuno forse per sbaglio sulla bocca. Tronti, sconfitti i nemici del popolo, vola altissimo: «L’anima e le forme è lo splendido titolo di un libro del giovane Lukàcs che esce nel 1911. Era l’anima dell’Europa… Colleghi, lo spirito anticipa sempre la storia!». In tribuna assiste una scolaresca attonita. Minniti interviene protettivo: «Guai a chi me lo tocca, Tronti è sulla mia linea. Pane e ordine; la sicurezza è di sinistra».

Resta il fatto che, con la fiducia, di legge elettorale quasi non si discute. Le votazioni scavano un solco a sinistra tra Pd e scissionisti. E isolano i grillini, che occupano i banchi del governo, mentre la De Petris viene portata via di peso.

[…]

http://www.corriere.it/…/occupata-sedia-grasso-m5s-de-petri…

Ma l’apice del surreale è giunto alla fine dalle parole dello stesso professore: «Vi dico che non sarei qui se non fossi partito da lì, qui a fare politica per gli stessi fini con altri mezzi; è un esercizio addirittura spericolato, ma entusiasmante, se entusiasmo può esserci ancora concesso in questi tristi tempi. Vi chiedo ancora scusa».

Lo spirito anticipa la storia ma è il surreale che l’attraversa!

Detenuti politici e per mafia, soppresso il diritto alla pensione sociale e invalidità civile. Lo prescrive la legge Fornero

La controriforma Fornero sulle pensioni istituzionalizza l’esistenza di una categoria di persone minus habens legittimando un criterio di assegnazione tipologica anziché censitario delle prestazioni sociali. Questa ulteriore pena accessoria, introdotta a corollario di quelle già contenute nel codice penale, viola diversi articoli della costituzione (dalla parità di trattamento dinanzi alla legge, al diritto alla salute, al fine rieducativo e non afflittivo della pena) ed estende lo stato di eccezione dal campo giudiziario (penale e carcerario) a quello amministrativo

Paolo Persichetti

Il Dubbio 7 ottobre 2017

Dalla primavera di quest’anno i condannati per terrorismo e mafia che hanno raggiunto l’età pensionabile, non hanno un reddito sufficiente per sopravvivere o si trovano in gravi condizioni di salute, non percepiscono più nessuna forma di prestazione sociale e assistenziale. La revoca dell’indennità di disoccupazione, dell’assegno e della pensione sociale o della pensione d’invalidità civile, colpisce durante il periodo di esecuzione pena chi ha subito condanne per i reati previsti agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422, secondo quanto previsto dall’art. 2, commi 58-63, della legge Fornero. Questa discriminazione, introdotta con un emendamento della Lega nord votato senza batter ciglio da tutti i gruppi parlamentari (la legge è passata con 433 voti a favore e soli 6 astenuti), è divenuta operativa nel marzo scorso. Prima di questa data l’Inps non disponeva di una banca dati con la posizione giuridica dei suoi utenti. Vuoto colmato solo nel febbraio 2017 con la stipula di una convenzione con il ministero della Giustizia. Se si scorre la circolare applicativa del 5 giugno 2017, n. 2302, ci si accorge che la lista delle prestazioni e delle indennità revocate è lunga; soprattutto colpisce il fatto che ad essere tagliati sono proprio quegli ammortizzatori sociali che fornivano un minimo di sollievo alle situazioni sociali più difficili. Contrariamente a quanto sostenuto al momento della sua approvazione, questa misura non colpisce affatto i boss mafiosi che possono continuare a fare affidamento su eventuali ricchezze rimaste nascoste. Nelle organizzazioni criminali l’accumulazione dei capitali illeciti riguarda i vertici del gruppo, non vi è alcuna ripartizione del profitto. La manovalanza ne resta esclusa. Ricevere una condanna per il 416 bis non è garanzia di ricchezza ma solo di lunghi anni di carcere duro. Obiezione che trova ancora più fondamento per le formazioni della lotta armata che perseguivano obiettivi politici e sociali di tipo rivoluzionario e redistributivo, privi di qualunque scopo di lucro.

Dalla primavera di quest’anno i condannati per terrorismo e mafia che hanno raggiunto l’età pensionabile, non hanno un reddito sufficiente per sopravvivere o si trovano in gravi condizioni di salute, non percepiscono più nessuna forma di prestazione sociale e assistenziale. La revoca dell’indennità di disoccupazione, dell’assegno e della pensione sociale o della pensione d’invalidità civile, colpisce durante il periodo di esecuzione pena chi ha subito condanne per i reati previsti agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422, secondo quanto previsto dall’art. 2, commi 58-63, della legge Fornero. Questa discriminazione, introdotta con un emendamento della Lega nord votato senza batter ciglio da tutti i gruppi parlamentari (la legge è passata con 433 voti a favore e soli 6 astenuti), è divenuta operativa nel marzo scorso. Prima di questa data l’Inps non disponeva di una banca dati con la posizione giuridica dei suoi utenti. Vuoto colmato solo nel febbraio 2017 con la stipula di una convenzione con il ministero della Giustizia. Se si scorre la circolare applicativa del 5 giugno 2017, n. 2302, ci si accorge che la lista delle prestazioni e delle indennità revocate è lunga; soprattutto colpisce il fatto che ad essere tagliati sono proprio quegli ammortizzatori sociali che fornivano un minimo di sollievo alle situazioni sociali più difficili. Contrariamente a quanto sostenuto al momento della sua approvazione, questa misura non colpisce affatto i boss mafiosi che possono continuare a fare affidamento su eventuali ricchezze rimaste nascoste. Nelle organizzazioni criminali l’accumulazione dei capitali illeciti riguarda i vertici del gruppo, non vi è alcuna ripartizione del profitto. La manovalanza ne resta esclusa. Ricevere una condanna per il 416 bis non è garanzia di ricchezza ma solo di lunghi anni di carcere duro. Obiezione che trova ancora più fondamento per le formazioni della lotta armata che perseguivano obiettivi politici e sociali di tipo rivoluzionario e redistributivo, privi di qualunque scopo di lucro.

Senza una reale giustificazione, questa ulteriore pena accessoria, introdotta a corollario di quelle già contenute nel codice penale, viola diversi articoli della costituzione (dalla parità di trattamento dinanzi alla legge, al diritto alla salute, al fine rieducativo e non afflittivo della pena) ed estende lo stato di eccezione dal campo giudiziario (penale e carcerario) a quello amministrativo, istituzionalizzando l’esistenza di una categoria di persone minus habens che legittima un criterio di assegnazione tipologica delle prestazioni anziché censitario. La revoca delle prestazioni si caratterizza, inoltre, per la sua natura demagogica e per la ferocia nei confronti di chi versa già in condizioni economiche disagiate e di salute precaria.

Come se non bastasse, dopo che l’Inps ha ricevuto dal ministero della Giustizia la lista delle persone condannate, sono state sospese le pensioni anche a chi aveva terminato la pena da diversi anni ed oggi è in libertà. Questo perché il ministero si è guardato bene dal segnalare nelle informazioni inviate quelli che hanno terminato di scontare le condanne, con un aggravio di burocrazia sulle altre amministrazioni (gli uffici esecuzione dei tribunali devo certificare il fine pena e l’Inps deve aprire delle procedure del tutto inutili dovendo prima sospendere e poi riattivare l’erogazione), mentre nel frattempo gli ex condannati restano senza quel misero reddito. In tutto questo ci sono persone che si sono viste comunque rifiutare l’erogazione dell’assegno nonostante avessero certificato il fine pena, perché abusivamente ritenuto «illegittimo». Questa vessazione economica si aggiunge al fatto che la conclusione delle condanne non mette fine alle pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici, la perdita del diritto di voto attivo e passivo, sancendo in sostanza l’esclusione permanente dalla cittadinanza piena. Una volta usciti dal carcere permangono forme di sanzione ed esclusione perenni.

Prestazioni assistenziali revocabili ai sensi dell’art. 2, commi 58, primo periodo e 61 ex legge 92/2012 (Legge Fornero)

Prestazioni d’invalidità civile (categoria 044),

Pensione sociale (categoria 077)

Assegno sociale (categoria 078)

Prestazioni disoccupazione revocabili ai sensi dell’art. 2, commi 58, primo periodo e 61 ex legge 92/2012 (Legge Fornero)

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti

Indennità ASpI

Indennità Mini-ASpI

Anticipazione dell’indennità ASpI / Mini-ASpI

Indennità NASpI

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola

Trattamento speciale agricolo art. 25 l. 457/72

Trattamento speciale agricolo art. 7 l. 37/77

Indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati

Indennità di disoccupazione in regime UE

Indennità di disoccupazione in regime convenzionato extra-UE

Indennità di ds ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri

Indennità ASpI per i lavoratori sospesi

Una tantum CO.CO.PRO.

Indennità ai CO.CO.PRO. Ex l. 92/2012

Mobilità ordinaria

Mobilità lunga

Anticipazione di mobilità

Programma reimpiego ultra-cinquantenni ex l. 127/2006

Trattamento speciale edile ex l. 427/1975

Trattamento speciale edile ex l. 223/1991

Trattamento speciale edile ex l. 451/1994

Mobilità in deroga

Assegno emergenziale/integrativo dei fondi di solidarietà