A proposito di una singolare richiesta di rettifica

di Paolo Persichetti

Negli ultimi tempi si è discusso molto dell’uso delle querele per diffamazione o calunnia a mezzo stampa, utilizzate in realtà come strumento di censura. Nel mondo anglosassone vengono indicate con l’acronimo Slapp (Strategic lawsuit against public), ovvero azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica. Si tratta di azioni penali o civili intentate con la sola intenzione di intimidire il giornalista citato in giudizio, per dissuaderlo dal proseguire le sue inchieste o dare notizie scomode al soggetto che ha promosso la causa.

Allergia alla critica

Numerosi sono i casi di cronaca che riferiscono di querele mosse da esponenti del mondo politico e soprattutto del governo, o da attori economico-finanziari potenti, contro giornalisti o organi di stampa ritenuti scomodi, oppure intellettuali o esponenti della società civile che hanno posizioni non allineate. E’ recente la notizia che alcuni politici, e non solo, ricorrevano a delle agenzie specializzate nell’inviare lettere che, con la minaccia di portare in giudizio singoli cittadini per aver espresso opinioni critiche sui social nei loro confronti, chiedevano risarcimenti sulla base di una tabella. Vi è senza dubbio una tendenza diffusa a mettere il bavaglio, chiudere la bocca a qualunque critica o opinione che non sia gradita, acquiescente o controllata. E’ diffusa un’allergia alla critica che in qualche modo l’era dei social ha accentuato imbarbarendo le discussioni, impoverendole di contenuti e di democrazia.

Professionisti del vittimismo

Ma a comportarsi in questo modo non sono soltanto i detentori del potere economico e politico, ci sono anche soggetti collocati nei livelli intermedi della società. Peggio ancora sono quelli che oggi si ergono a vittime delle querele temerarie promosse da governo e politica, e chiedono con forza una legge in materia, ma hanno fatto largo uso fino a poco tempo fa dello stesso strumento intimidatorio. Basti pensare al caso di Roberto Saviano che sparava querele a raffica contro ogni critica mossa nei suoi confronti e da lui percepita come lesa maestà del suo autodichiarato magistero morale, denunciando macchine del fango.

L’uso della querela come scudo

Nella mia esperienza di lavoro giornalistico ho visto arrivare nei giornali dove ho lavorato le querele più diverse. Ricordo colleghi denunciati perché avevano definito neofasciste o naziste organizzazioni della estrema destra che tali sono o ne agitano i temi. Questi gruppi mettevano in pratica lo strumento della querela sistematica per garantirsi una impunità d’immagine e di azione. E talvolta accadeva che in tribunali periferici trovavano anche il giudice che dava loro ragione. Erano fascisti ma lo non si poteva dire. Io stesso sono stato querelato da uno dei capi di Casapound anche se per lui non è andata bene. Un’altra volta fece pervenire al giornale una lettera che con il pretesto di chiedere una rettifica, ci riempiva di insulti. L’ho conservata come un trofeo. Ho assistito all’obbrobrio di un garante dei detenuti che ha querelato un ergastolano perché in una intervista aveva denunciato la sua rete clientelare. Per fortuna poi è stato travolto da una nota indagine che ha colpito la Capitale per i suoi rapporti con uno degli inquisiti.

L’uso della querela come bavaglio

Il nostro giornale e io stesso venimmo querelati da Saviano. All’epoca ero in semilibertà e l’esposto denuncia scritto dal suo legale era una sequela di ingiurie, killer della penna o roba del genere. Nonostante per Saviano quell’esperienza sia finita molto male, con postumi anche personali come ho letto tempo fa in una intervista, la notizia della sua clamorosa sconfitta in tribunale, era la prima volta in assoluto (la prima di molte altre che poi arrivarono), fu censurata da tutta la stampa. «Non possiamo dare ragione a un ex brigatista e distruggere l’immagine di Saviano», fu la risposta. Eppure aveva torto marcio, si era inventato una storia assurda che coinvolgeva la madre di Peppino Impastato. Privo del coraggio di querelare gli amici e familiari del giovane militante comunista ucciso dalla mafia che l’avevano criticato, attaccò me in giudizio perché avevo riportato le loro dichiarazioni. Pensava che fossi l’obiettivo più fragile, facile da colpire. Chi mai avrebbe dato ragione a un ex brigatista, per giunta ancora in esecuzione pena? Per correre ai ripari, fuori tempo massimo, aveva cambiato persino versione aggravando la sua menzogna, anche se nessuno gliene ha mai chiesto conto. Nel mondo del mainstream funziona così: non si fanno domande scomode. Ebbene, nonostante il giudice mi dette ragione censurando duramente la querela, si allungò di un anno e mezzo la mia detenzione in semilibertà che poi era l’obiettivo ricercato da Saviano: mettermi il bavaglio facendomi richiudere in cella. Anche le associazioni vittimarie degli anni 70 utilizzano lo strumento della querela per intimidire ex esponenti di quella stagione politica o chi fra i pochi intellettuali di questo Paese ha ancora il coraggio di esprimere posizioni che divergono dalla narrazione dominate su quel periodo. Spesso questi attori, che oggi assumono posture vittimarie ma ieri denunciavano chi faceva lavoro di informazione, si autorappresentano come dei cavalieri solitari, Robin Hood che agitano temi d’interesse pubblico contro i poteri forti anche se appartengono essi stessi a gruppi editoriali-finanziari, fazioni di potere, magari solo temporaneamente all’opposizione. Una situazione che complica le cose e ci fa capire che dietro al più generale tema del sacrosanto diritto alla critica e libertà di parola si cela anche uno scontro tra fazioni politico-economico-editoriali e finanziarie, tutte interne all’establishment.

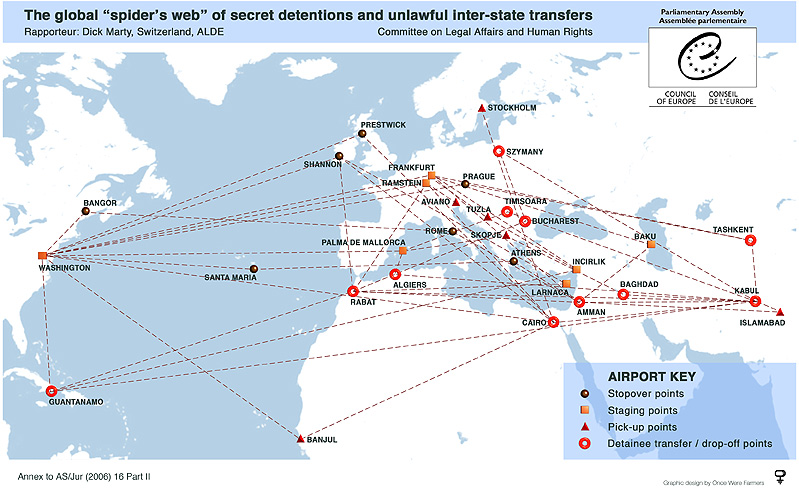

Non solo querele ma anche giornalismo temerario

Avrete capito che il tema delle querele temerarie è questione delicata e complessa che investe un principio di tutela generale e costituzionale della critica e della libertà di parola ma anche il modo in cui si fa giornalismo. Perché, è bene sottolinearlo, esiste anche un giornalismo «temerario», oggi molto di moda, che cancella diritti e rispetto della persona e in particolare dei soggetti più fragili, diffonde fake news e impiega fonti poco trasparenti. L’esempio più eclatante che si può fare riguarda Report, una trasmissione di approfondimento che troppo spesso diffonde inchieste realizzate grazie alla collusione con apparati informativi vicini a strutture d’intelligence. Una pericolosa vicinanza, se non sovrapposizione, che fa del giornalismo una semplice cassetta delle lettere di veline interessate, informazioni riservate, camuffate con falsi invii anonimi o testimoni travisati, che settori dell’apparato lasciano uscire per favorire o screditare un’area o un personaggio della politica, della finanza o dell’economia. Il giornalismo indipendente è un’altra cosa.

Una singolare richiesta

La storia che sto per raccontarvi riguarda proprio questo modo di concepire il lavoro giornalistico. In questi giorni ho ricevuto una singolare «richiesta di rettifica» da una collaboratrice del Fatto quotidiano. La signora ha intimato me e il direttore dell’Unità, Piero Sansonetti, con cui collaboro, di modificare un articolo apparso lo scorso 2 aprile (lo trovate qui), presente anche in Insorgenze.net.

Nelle sue doglianze l’autrice della lettera sembra imputarmi la colpa di non aver posseduto le doti divinatorie che mi avrebbero permesso di prevedere il futuro, per questo chiede la rettifica di una breve frase da me scritta tre mesi prima che fosse avvenuto l’episodio di cui avrei dovuto dare notizia e lo fa, per giunta, con sei mesi di ritardo.

L’articolo raccoglieva le smentite di due ex brigatisti alle affermazioni attribuitegli da una informativa dei carabinieri nel corso di una intercettazione, per altro illegittima come stabilito dal tribunale, riguardo la presenza di un «altro uomo» tra i brigatisti presenti in via Fani. L’informativa era stata riportata con rilievo sul Fatto quotidiano del 14 marzo dell’anno precedente dalla stessa giornalista, che oggi avanza le rimostranze, citando in extenso il presunto nuovo nome per ben otto volte. A conclusione del mio pezzo accennavo in una riga al fatto che la vicenda aveva suscitato uno strascico giudiziario. La persona imprudentemente tirata in ballo l’aveva, infatti, citata in giudizio, ecco il testo: «La vicenda ha avuto anche un seguito giudiziario. Giorgio Moroni ha citato in giudizio l’autrice dell’articolo apparso sul Fatto quotidiano il 14 marzo del 2024, a giugno si aprirà il processo». E’ poi successo che nel giugno successivo il tribunale civile di Genova, dove si è discussa la causa, ha ritenuto assenti gli estremi per un risarcimento del danno nei confronti del denunciante. Lo riferisce la sentenza che gentilmente la dogliante ha allegato insieme alla richiesta di rettifica.

Via Fani e l’invenzione dell’uomo in più

Facciamo un passo indietro per capire meglio i fatti: nella informativa citata, redatta nell’ambito della nuova inchiesta sui fatti della Spiotta avvenuti nel lontano 1975, appariva per una sola volta un nome nuovo tra i componenti della commando che aveva agito in via Fani, tale «Moroni», intercalato da ripetuti riferimenti a «Morucci» e «Matteo», che era il nome di battaglia di quest’ultimo, condannato nel processo Moro. Come spiegavo nell’articolo, si era trattato di un classico caso di misnaming. In una semplice postilla posta in fondo al testo, dunque nemmeno in una informativa a lui dedicata, i carabinieri – al contrario – ipotizzavano che accanto a quel cognome «Moroni» si potesse accostare il nome «Giorgio», mai pronunciato nella intercettazione.

Si trattava di una vecchia conoscenza dell’Arma, o meglio di una spina nel fianco, perché quel Giorgio Moroni fu oggetto di un clamoroso fallimento investigativo dei carabinieri di Dalla Chiesa che scambiarono dei militanti dell’Autonomia con gli introvabili membri della colonna genovese delle Br. Giorgio Moroni ottenne giustizia dopo una procedura di revisione che non solo lo vide assolto ma certificò le prove di una montatura orchestrata da elementi dei carabinieri e dei Servizi, per vantare un clamoroso successo investigativo. Per questa vicenda ottenne anche risarcimento per l’ingiusta detenzione subita.

Nonostante fosse stata edotta su queste circostanze, riferite in buona parte dai carabinieri nella postilla e da Giorgio Moroni stesso, in un colloquio tra i due, l’autrice dell’articolo apparso sul Fatto quotidiano, senza che ci fossero mai stati sviluppi investigativi di alcun tipo, aveva senza scrupolo alcuno messo in pasto all’opinione pubblica quel nome, riportato ben otto volte nel pezzo. Sarebbe bastato non citarlo, o riportare le semplici iniziali, dando in questo modo comunque conto del fatto di cronaca, ma troppo ghiotta era l’occasione di rilanciare a ridosso dell’anniversario di via Fani l’ennesimo mistero ancora irrisolto (perché inesistente) del sequestro Moro: «gli interrogativi sulla identità e numero di persone che parteciparono al sequestro non hanno mai trovato una risposta definitiva», glissava la giornalista.

Il testo e il suo contesto

Accanto al testo esiste un contesto, che in questo caso è decisivo: riproporre la solita litania dietrologica, la narrazione complottista di fronte alla quale qualunque scorrettezza e temerarietà appare giustificata. Nella sentenza leggiamo che lo stesso giudice conviene sulla «verosimile assoluta infondatezza delle parole pronunciate dall’Azzolini», oltre a dirsi «consapevole della sofferenza e comprensibile doglianza dell’attore (Giorgio Moroni ndr) per l’ennesimo coinvolgimento in vicende alle quali risulta essere del tutto estraneo, oggi come in passato». Il giudice riconosce dunque la legittimità in astratto della doglianza ma ritiene che questa «non costituisce elemento di contestazione nei confronti della giornalista», che si sarebbe limitata a riferire con «atteggiamento di scrittura assolutamente neutro» i contenuti di una informativa dei carabinieri. Semmai – suggerisce – questa andava rivolta all’indirizzo degli inquirenti. Un’affermazione quantomai inopportuna poiché è di fatto impossibile attaccare l’attività investigativa, dimostrandone dolo o colpa, salvo detenere il potere politico-amministrativo per esercitare una censura nei confronti di chi ha stilato la postilla contenuta nella informativa.

Una sentenza ampiamente autocontradditoria poiché «i canoni di verità, continenza e pertinenza» richiamati sono smentiti da alcune affermazioni presenti nella nota difensiva della giornalista, dove si affermava – riporta la sentenza – che Autonomia operaia, gruppo al quale aveva appartenuto Giorgio Moroni, era «ritenuta all’epoca la faccia della stessa medaglia delle Brigate rosse». Affermazione storicamente inesatta e pregiudizievole. Insomma se un antico detto riferisce che esiste un giudice a Berlino, a Genova a quanto pare non se ne è trovata traccia.

Quale giornalismo?

Ma quel che ai nostri occhi appare più disdicevole nelle motivazioni della sentenza è la concezione del lavoro giornalistico proposto, inteso come semplice megafono, stampella di informative provenienti dalle attività di indagine, tanto più se verosimilmente infondate, magari di verbali di collaboratori di giustizia che parlano di fatti riportati de relato, spesso antecedenti la loro stessa nascita. Come se il giornalista sia sprovvisto di autonome capacità di discernimento, privo di una propria sfera critica di valutazione che gli consenta di capire se ha davanti una falsa notizia, una informazione priva di riscontri o che necessita di ulteriori verifiche e approfondimenti. Ricordiamo che l’informativa dei carabinieri, fatta pervenire da mani amiche al Fatto quotidiano, venne pubblicata prima del rinvio a giudizio e dell’apertura del processo con il deposito completo e pubblico degli atti di indagine. Dunque prima ancora che i giornalisti e studiosi potessero ascoltare autonomamente il sonoro delle intercettazioni e capire se quella nota fosse stata presa in considerazione dalla procura. Una avventatezza che contrasta col noto decalogo del giornalista, riportato in una famosa sentenza di cassazione dell’ottobre 1984 (la potete trovare qui).

La nota di Stampa romana

Come se già non bastasse questa vicenda si è conclusa, lo abbiamo appreso solo durante la redazione di questo testo, con un comunicato dell’associazione Stampa romana che censurava l’azione giudiziaria «intentata da un ex militante dell’eversione», lamentando la necessità di una legge che tutelasse i giornalisti vittime di citazioni in giudizio temerarie (potete leggerla qui). Che Giorgio Moroni sia stato un ex militante è un fatto noto, da lui mai smentito e persino storicizzato in un volume sulla storia dell’Autonomia operaia a Genova; che sia stato un membro «dell’eversione» non sta scritto, invece, in nessuna sentenza poiché, oltre ad essere stato assolto e risarcito, risulta anche incensurato. L’affermazione dell’organo sindacale è dunque incredibilmente diffamatoria nei confronti di un libero cittadino che ha agito legittimamente a tutela dei propri interessi, come riconosciuto anche nella sentenza.

Ci auguriamo che quanto prima Stampa romana presenti le sue scuse a Giorgio Moroni mentre attendiamo che il Fatto quotidiano, e la giornalista che ha avanzato le sue rimostranze, colmi il debito di informazione che ha contratto con i suoi lettori, informandoli finalmente della smentita pronunciata dai due ex brigatisti sul presunto «uomo in più» presente in via Fani. Oltre a essere un atto dovuto, darebbe prova di onestà intellettuale!