Nel corso di cinque processi (ben 15 corti di giustizia) sono state condannate per il sequestro Moro trentuno persone, cinquanta furono quelle inquisite durante le istruttorie, anche se i responsabili effettivi della vicenda furono solo sedici. Eppure dopo quarantasette anni c’è chi scambia ancora il sangue degli uomini della scorta di Moro con quello di un brigatista immaginario. La coscienza di questo Paese è davvero malata se pur di non interrogarsi su quel che avvenne in quel decennio, soprattutto a sinistra, si rincorrono fantasmi, si intossica la memoria, si inquina la storia.

Marco Clementi e Paolo Persichetti

Davvero la mattina del 16 marzo 1978 a dare l’assalto alla scorta che trasportava il presidente del consiglio nazionale della Democrazia cristiana Aldo Moro c’era un undicesimo brigatista dall’identità tuttora ignota, rimasto ferito nello scontro a fuoco, e non i dieci accertati storicamente (le ricostruzioni giudiziarie si fermano a nove)? A sostenerlo, sulle pagine del quotidiano Domani del 23 e 24 agosto scorso, in un lungo articolo in due puntate dal titolo «Non fu geometrica potenza, il brigatista ferito in via Fani», è lo storico Davide Conti, per anni ricercatore presso la fondazione Basso, autore di lavori sulla Resistenza, soprattutto romana, e di varie pubblicazioni sul fascismo e neo fascismo, nonché consulente delle procura di Brescia e Bologna nelle indagini sulle stragi, e dell’Archivio storico del Senato della Repubblica.

Se c’è sangue allora c’era un brigatista ferito e mai identificato

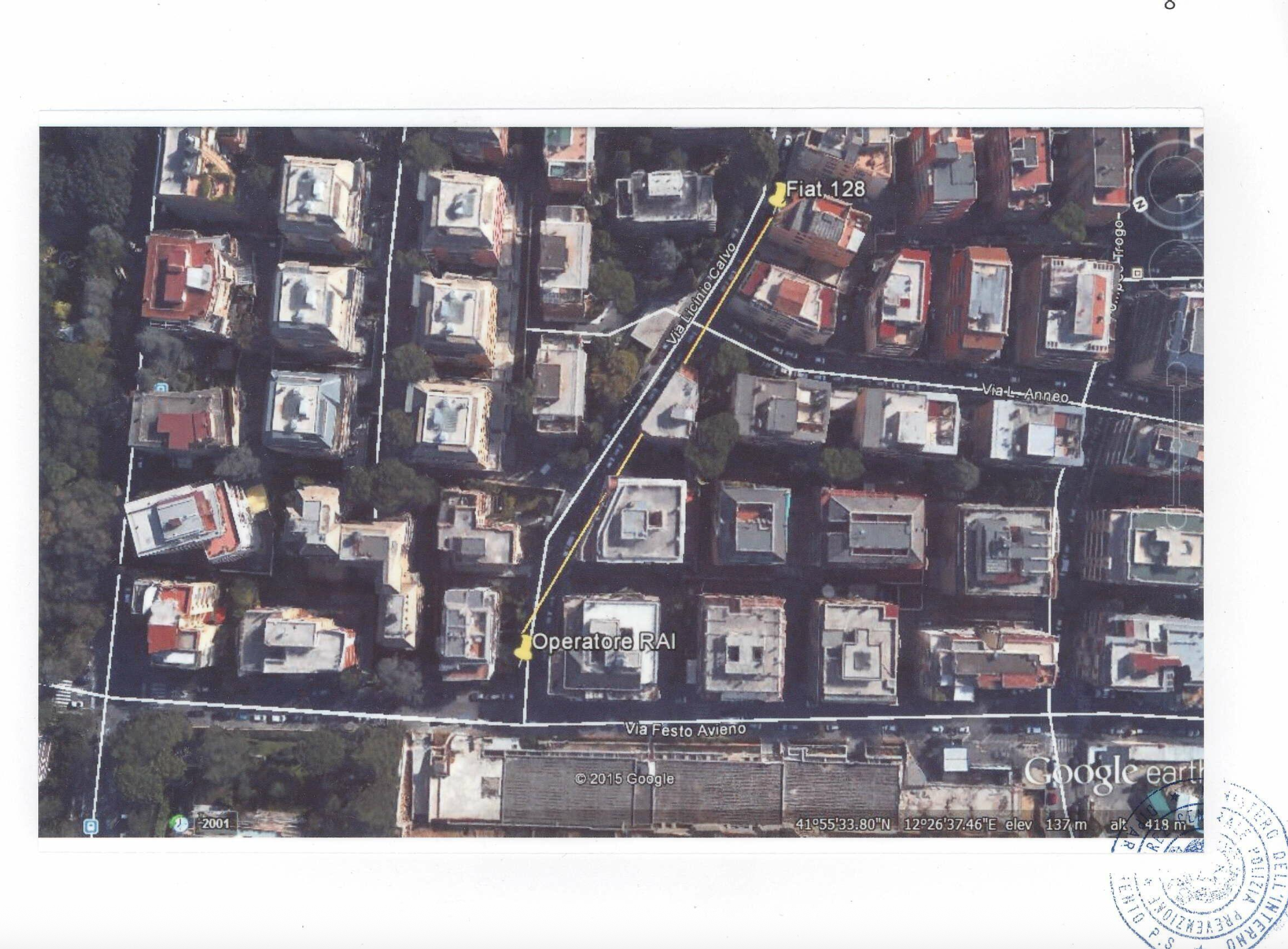

La tesi di Conti, che va ad aggiungersi – ultima in data – all’interminabile saga dietrologica sui misteri del rapimento Moro, prende spunto dal fatto che all’interno delle tre vetture utilizzate dal comando brigatista per allontanarsi dal luogo dell’agguato e portare via Aldo Moro, abbandonate pochi minuti dopo a circa 2 km di distanza, in via Licinio Calvo, furono trovate delle tracce di sangue la cui origine, secondo Conti, non sarebbe mai stata identificata a causa di una grave negligenza nelle indagini. Almeno una di queste tracce, se non anche altre, sostiene sempre Conti, sarebbe riconducibile al brigatista ferito. Circostanza che smentirebbe le affermazioni di Adriana Faranda, contenute nel «Memoriale Morucci-Faranda» del 1984, e di Anna Laura Braghetti presenti nel suo libro scritto con Paola Tavella, Il prigioniero, Mondadori 1998, le quali affermano che tutti i militanti delle Brigate rosse che presero parte all’azione rimasero illesi.

Aggiungi un posto in macchina…

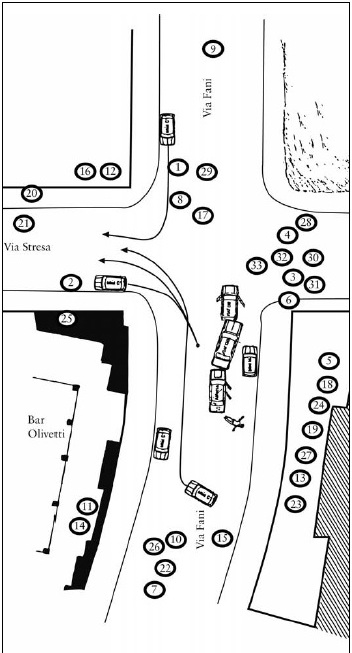

Che si tratti di un brigatista ignoto, Conti lo desume dal fatto che una di queste tracce fu rinvenuta sul montante, il battente e la parte esterna della portiera destra della Fiat 128 bianca che fece da barriera, il «cancelletto superiore», bloccando il traffico in modo da isolare la zona dell’assalto. Su questo mezzo avevano preso posto Alessio Casimirri, come autista, e Alvaro Loiacono con funzioni di copertura verso la parte alta di via Fani. Al momento della fuga su questo mezzo, che aveva il compito di chiudere il convoglio, salì accanto al guidatore anche Prospero Gallinari, uno dei quattro assalitori travestiti con abiti dell’aviazione civile che attaccarono direttamente la sconta di Moro.

Secondo Conti, sulla Fiat 128 prese posto anche un undicesimo brigatista, quello rimasto ferito e sue sarebbero le tracce di sangue rinvenute sulla portiera. Il ragionamento di Conti è semplice: se Gallinari rimase illeso – come sostenuto da Braghetti – allora il sangue presente non poteva che essere di un undicesimo componente del commando. Conti sposta arbitrariamente Gallinari nei sedili posteriori per lasciare posto al brigatista immaginario, nonostante sia noto che dietro aveva preso posto Loiacono, che dal lunotto posteriore proteggeva le spalle al convoglio. Ne abbiamo già scritto nel volume Brigate rosse, dalle fabbriche alla campagna di primavera, apparso per Deriveapprodi nel 2017 e recentemente ristampato dall’editore con una nuova copertina.

L’uomo in più del commando, un mantra della dietrologia

L’uomo in più è uno dei leit motiv preferiti della narrazione dietrologica, anche se a mutare ogni volta è la sua posizione e identità geopolitica: c’è chi – da Sergio Flamigni in poi – lo colloca a destra nei panni del superkiller professionista; chi lo piazza (vedi Guido Salvini nella relazione stesa per la commissione antimafia) in alto sul lato sinistro, quinto sparatore in abiti civili che poi fugge salendo via Fani verso via Trionfale; chi ritiene fosse un tiratore scelto che ha sparato con un fucile di precisione da uno dei palazzi prospicienti; chi lo colloca, invece, come supervisore dell’azione su uno dei marciapiedi di via Stresa (variante Flamigni). Poi non manca chi raddoppia, come i fan dei due motociclisti sulla moto Honda e infine chi sottrae, come i sostenitori della tesi che Moro non fosse presente in via Fani e la sparatoria sia stata solo una messa in scena per coprire un rapimento avvenuto altrove; la nota giornalista Rita di Giovacchino ha sostenuto addirittura che fosse stato portato via in elicottero.

La sublime menzogna della narrazione dietrologica poggia su un semplice meccanismo di addizione, che rende l’angusto incrocio tra via Fani e via Stresa uno dei luoghi più affollati di Roma. Ogni nuova tesi, che secondo logica dovrebbe necessariamente escludere la precedente (se c’era lo sparatore da destra non poteva essercene uno in più a sinistra o il tiratore scelto, eccetera), in realtà si aggiunge senza che l’autore senta la necessità di smentire la versione rivale, sfidando senza remore ogni illogicità e incongruenza. Le innumerevoli tesi dietrologiche, concorrenziali e contrapposte (basti pensare alla contraddizione che oppone chi accusa la Nato, il Mossad, Gelli e company a chi punta il dito contro la Stasi, il Kgb, i cecoslovacchi o i palestinesi), si ignorano reciprocamente con un unico reale obiettivo, ossia fare fronte comune per screditare il racconto di chi in via Fani c’era davvero: i brigatisti, o il lavoro, certo confuso, lacunoso e impreciso, della magistratura che pure alla fine, dopo cinque processi (una sesta istruttoria è arenata in un nulla di fatto mentre uno dei due filoni è in attesa di archiviazione) è pervenuta ad identificare la sola responsabilità delle Brigate rosse, o ancora il lavoro, anche questo con i suoi limiti ovviamente, di una storiografia a nostro giudizio più seria e rigorosa.

C’era del sangue ma era della scorta di Moro, l’errore macroscopico commesso da Davide Conti

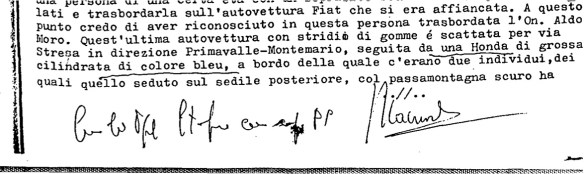

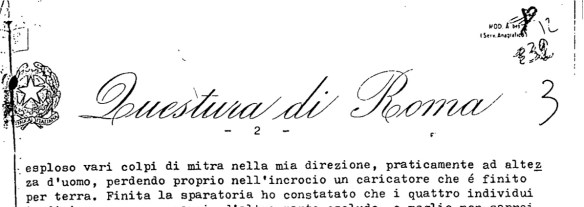

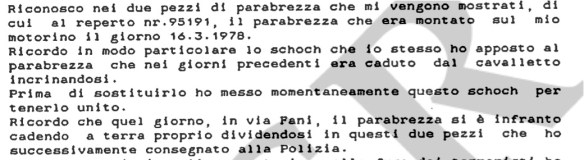

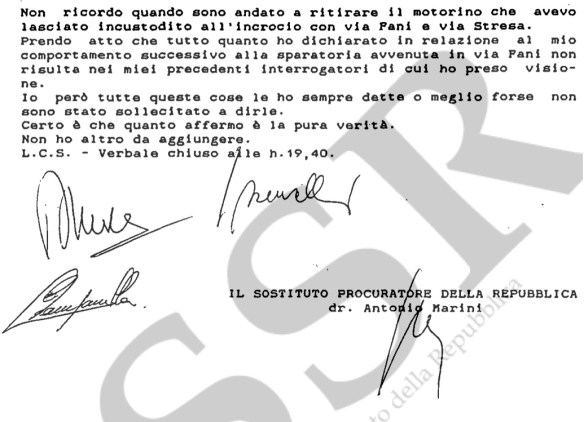

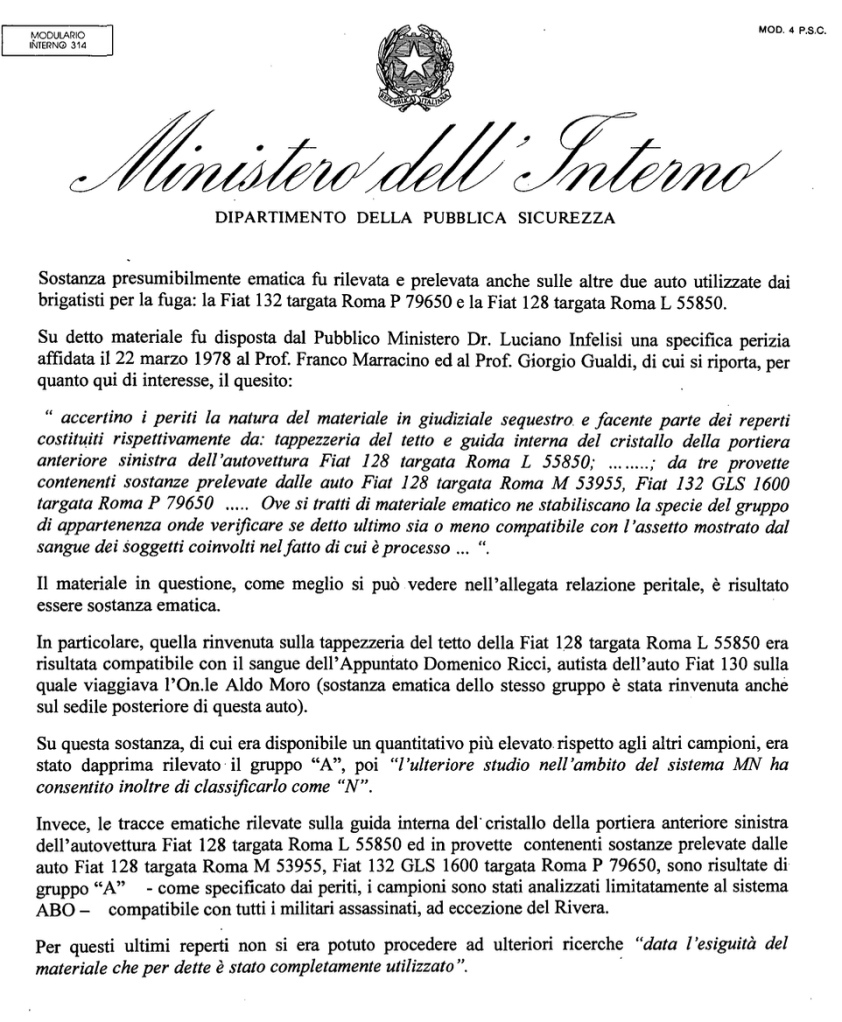

Dopo la richiesta del pm Luciano Infelisi, che dispose il 22 marzo 1978 una perizia sulle tracce di sangue e le impronte raccolte dalla polizia scientifica sulle vetture utilizzate dai brigatisti per individuarne l’appartenenza, secondo Conti, che cita una risposta della Digos del 26 settembre 1978 a un quesito posto dall’ufficio istruzione il 28 agosto precedente, le indagini scientifiche si sarebbero arenate. In realtà la perizia, assegnata ai professori Franco Marraccino e Giorgio Gualdi, venne consegnata il 14 novembre successivo al consigliere istruttore Achille Gallucci. Le conclusioni furono eloquenti: le tracce ematiche appartenevano a quattro dei cinque uomini della scorta di Moro. Il sangue rinvenuto sulla tappezzeria del tetto e sul sedile posteriore della Fiat 128 blu, targata Roma L55850, alla cui guida era salito Valerio Morucci che si era introdotto dopo la sparatoria nella Fiat 130 di Moro per raccogliere alcune borse, risultò compatibile con quello dell’appuntato Domenico Ricci, autista del mezzo sulla quale viaggiava Moro. Altre tracce ematiche rilevate sulla portiera anteriore sinistra della Fiat 128 blu e in provette contenenti sostanze prelevate dalla Fiat 128 bianca, targata Roma M53955, nella quale era salito Prospero Gallinari, e dalla Fiat 132 GLS 1600, targata Roma P79650, guidata da Bruno Seghetti e dove salirono Aldo Moro, Mario Moretti e Raffaele Fiore, sono risultate del gruppo “A”, compatibile con tutti i militari uccisi a eccezione di Rivera. A chiarire definitivamente la vicenda è un rapporto della dottoressa Laura Tintisona, funzionaria di polizia distaccata presso la commissione Moro 2, presieduta da Giuseppe Fioroni, depositato il 14 dicembre 2014 (Cf. CM2 0470_001). La data è significativa poiché il consulente della Commissione Moro 2, Gianfranco Donadio, citato da Conti, divenne consulente solo nel febbraio successivo, tralasciando quanto prodotto in precedenza dalla Commissione stessa.

De relato del pentito o fonti scientifiche?

Sorprende che Davide Conti abbia elaborato la sua tesi ignorando la presenza di documenti essenziali come le perizie scientifiche, rincorrendo invece i de relato del pentito Patrizio Peci, esponente di una diversa colonna, quella torinese, totalmente ignaro della realtà romana e che sul sequestro Moro ha sempre fornito informazioni errate, come il coinvolgimento di Azzolini in via Fani. Dalle perizie balistiche, ultima quella realizzata dalla polizia scientifica per conto della Commissione Moro 2 con le più moderne tecniche forensi, avrebbe saputo – invece di rincorrere le ipotesi giornalistiche di Miriam Mafai – che i colpi sparati dall’agente Iozzino non andarono a segno. Non solo, nelle nuove indagini riaperte dalla procura di Torino sulla sparatoria alla cascina Spiotta del giugno 1975, è emersa una intercettazione che seppur illegale sul piano giudiziario dal punto di vista storico è rilevante, poiché Azzolini racconta i tormenti di Bonisoli dopo la sparatoria in via Fani nella quale rischiò di essere colpito da Iozzino e per reazione sparò numerosi colpi crivellandolo (Cf. L’Unità del 2 aprile 2025 e https://insorgenze.net/2025/03/28/via-fani-azzolini-parlava-di-morucci-non-di-moroni-e-secca-la-smentita-dellaltro-ex-br-intercettato-dalla-procura-di-torino/).

Una leggerezza che tuttavia non l’ha indotto a maggiore prudenza, ma al contrario l’ha spinto a ulteriori conclusioni: come l’aver sposato la leggenda della verità concordata tra brigatisti e potere, pari per falsità solo ai Protocolli dei savi di Sion. Accordo, narra la vulgata, che avrebbe trovato soluzione nel “Memoriale Morucci”: «Redatto in carcere – scrive ancora Conti – a partire dal luglio 1984 nel quadro di una fitta e costante interlocuzione con uomini dei servizi di sicurezza, figure politiche e religiose e direttori di giornali». In realtà il “memoriale” venne solo assemblato in quel periodo, poiché costituito fondamentalmente dai verbali degli interrogatori resi davanti la magistratura nelle fasi istruttorie e processuali precedenti e nei quali Morucci aggiunse i nomi ai i numeri con i quali in precedenza aveva indicato i componenti del commando che agirono in via Fani (circostanza che permise l’arresto e la condanna di Alvaro Loiacono), allegando al testo la ricostruzione fatta in sede processuale anche da altri protagonisti, come Franco Bonisoli, Alberto Franceschini (all’epoca ancora non dietrologo) e altri brigatisti dissociati.

Del lavorìo preparatorio che condusse al “Memoriale” erano al corrente Francesco Cossiga, futuro presidente della Repubblica e ministro dell’Interno al momento del rapimento Moro, e Ugo Pecchioli, esponente di rilievo del Pci. Lo si apprende dal promemoria fatto pervenire nel luglio del 1985 dallo stesso Cossiga, poco dopo essere stato eletto Presidente della Repubblica, a Ferdinando Imposimato, allora giudice istruttore dell’inchiesta sul sequestro Moro, e al ministro dell’Interno Oscar Luigi Scalfaro. (Acs, Migs busta 20 e Cf. La polizia della storia, Deriveapprodi 2022).

E’ noto che a partire dal 1993 con Mario Moretti, e poi a seguire tutti gli altri fino a Gallinari, ultimo nel 2008, i brigatisti che presero parte al rapimento Moro hanno avuto modo di raccontare in libri o testimonianze processuali il ruolo avuto nella vicenda. Cristallizzare la storia del sequestro Moro unicamente nel racconto fatto da Morucci e Faranda è dunque inesatto dal punto di vista del metodo e delle fonti storiche che, nella realtà, si mostrano molto più ricche.

Raffaele Fiore e la Fiat 132

Conti affronta anche il ritrovamento a distanza di tempo delle tre macchine impiegate nel sequestro, sottovalutando che le forze di polizia, andate in tilt nelle prime ore che seguirono l’assalto in via Fani, le rinvennero a distanza di tempo commettendo errori su errori. Si accorsero solo dopo molte ore che la Fiat 128 bianca ritrovata in via del Forte Braschi, zona Pineta Sacchetti (Ansa delle 19.03 del 16 marzo), non era quella dei brigatisti. Solo allora ripresero le ricerche tornando in via Licinio Calvo. Per confermare la sua interpretazione richiama un servizio del tg1 che avrebbe dimostrato l’assenza della Fiat 128 blu, in via Licinio Calvo, al momento del rinvenimento della Fiat 128 bianca. Tutto ciò per sostenere la tesi del garage limitrofo (via dei Massimi), dove sarebbero state provvisoriamente parcheggiate le auto (insieme a Moro, nascosto in una prigione momentanea) per essere posizionate successivamente, una alla volta, in via Licinio Calvo. Versione ribadita in una puntata di Report alla quale lo stesso Conti aveva partecipato.

L’autore sembra ignorare le conclusioni dell’indagine realizzata nel settembre del 2015 dal Servizio centrale antiterrorismo per conto della commissione Moro 2. L’accertamento ha definitivamente smentito questa narrazione tossica. Il punto di ripresa dell’operatore tv, che ha girato le immagini il 19 marzo ma diffuse dal servizio del tg1 il 20 marzo 1978, non aveva alcuna visibilità sul tratto di via dove le due Fiat 128, la bianca e la blu, erano state lasciate dai brigatisti il 16 marzo precedente. Quelle immagini non hanno mai provato nulla (Cf. Cm2 0329_009). Recentemente una inchiesta pubblicata dal sito Sedicidimarzo sulle foto riprese dalla polizia scientifica al momento del ritrovamento della Fiat 128 bianca (Cf. https://www.sedicidimarzo.org/2024/01/peccato-che-sia-cosi-buia-o-della.html) ha mostrato come sul posto fosse già presente la Fiat 128 blu, autovettura sulla quale erano poggiati distrattamente alcuni agenti di polizia.

Infine Conti contesta anche che sia stato Fiore a condurre la Fiat 132 in via Licinio Calvo, poiché questi non riferisce la circostanza nella testimonianza rilasciata ad Aldo Grandi, nel volume L’ultimo brigatista, Bur 2007. Un vuoto che porta Conti a concludere che alla guida ci sia stato l’ennesimo ulteriore brigatista (o chi per lui), rimasto ignoto (a rigor di logica sarebbe il dodicesimo). Ma non riferire non vuol dire negare. Non c’è spazio qui per affrontare una delle problematiche tipiche sollevate dalla storia orale quando raccoglie testimonianze a tre decenni dai fatti. Va però considerato che Fiore non era romano e scese nella Capitale solo per l’azione Moro. Appare comprensibile che la sua memoria abbia fatto dei salti, semplificando dei passaggi, soprattutto se l’intervistatore non l’ha incalzato correttamente con domande pertinenti, fermandolo, chiedendogli di precisare o ricordare. Noi abbiamo chiesto Fiore perché la Fiat 132 era stata parcheggiata in modo diverso dalle due Fiat 128. Pur avendo studiato a lungo la topografia della zona, volevamo da lui un ulteriore chiarimento perché un rapporto della Digos firmato dall’ispettore Mario Fabbri, riferiva il rinvenimento del mezzo, per altro in un orario, le 10,00, contraddetto da un altra fonte dei carabinieri, che indicava le 9,47, e dal brogliaccio della centrale operativa che anticipava la prima segnalazione, da parte di una autocivetta denominata Squalo 4, alle 9,23. Secondo il rapporto, il mezzo era parcheggiato sulla parte alta di via Licinio Calvo, a pochi metri dall’incrocio con via Lucilio con l’avantreno rivolto verso via Festo Avieno. Nel rapporto non ci sono immagini allegate. Ad oggi, nonostante le migliaia di documenti consultati, non siamo mai incappati nelle foto del ritrovamento della Fiat 132. Si tratta sicuramente di una anomalia che speriamo venga colmata nel tempo o comunque trovi una risposta soddisfacente.

In effetti il mezzo, come ci ha confermato Fiore, aveva realizzato un percorso diverso dalle Fiat 128. In Brigate rosse (op. cit.) avevamo già segnalato la cosa, sottolinenando come la Fiat 132, ritardata dal trasbordo di Moro nel furgoncino Fiat 850 in piazza Madonna del Cenacolo, fosse partita quando le due Fiat 128 erano già andate via. Fiore ci rispose che nella concitazione saltò la svolta in via Licinio Calvo e fu costretto a proseguire via Festo Avieno fino in fondo, per girare a destra verso piazza Ennio e ridiscendere via Lucilio. Da qui il parcheggio poco accurato all’inizio di via Licinio Calvo che facilitò l’immediato ritrovamento del mezzo, la cui targa era stata già segnalata poco dopo la sparatoria in via Fani da diversi testimoni.

La caccia ai fantasmi

Nel corso di cinque processi (ben 15 corti di giustizia) sono state condannate per il sequestro Moro trentuno persone, cinquanta furono quelle inquisite durante le istruttorie, anche se i responsabili effettivi della vicenda furono solo sedici. Eppure dopo quarantasette anni c’è chi scambia ancora il sangue degli uomini della scorta di Moro con quello di un brigatista immaginario. La coscienza di questo Paese è davvero malata se pur di non interrogarsi su quel che avvenne in quel decennio, soprattutto a sinistra, si rincorrono fantasmi, si intossica la memoria, si inquina la storia (Cf. https://insorgenze.net/2025/06/26/pino-narducci-rapimento-moro-le-sentenze-giudiziarie-al-vaglio-della-storia-parte-prima/) e (Cf. https://insorgenze.net/2025/06/26/pino-narducci-rapimento-moro-le-sentenze-giudiziarie-al-vaglio-della-storia-parte-seconda/).

Sarebbe auspicabile che in futuro gli studiosi cercassero con maggiore cura prove e riscontri alle proprie legittime ipotesi, confrontandosi anche con quanto già scritto ma, soprattutto, con la documentazione esistente, vasta, importante e imponente, da tempo disponibile per chiunque voglia approfondire quella vicenda. E che nel caso si vogliano correggere conclusioni ritenute infondate, lo si facesse senza rilanciare circostanze già da tempo dimostrate fallaci.