Il mito dell’inclusione avrebbe creato una scuola troppo indulgente e lassista. L’apertura ai disabili e ai bisogni educativi speciali avrebbe creato una zavorra democratica che rallenterebbe i «normali». Privileggiando l’accesso universale e il diritto alla riuscita scolastica di ognuno si sarebbe danneggiato il merito di pochi

Nella sua rubrica settimanale presente sul Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia ha scagliato una invettiva contro la scuola dell’inclusione. L’occasione gli è stata fornita da un libro appena uscito, La scuola esigente, Rubettino, scritto da Giorgio Ragazzini, esponente del «gruppo di Firenze» che per obiettivo ha «la rivalutazione del merito, della responsabilità, del rispetto delle regole come cornice indispensabile per la vita della scuola».

Ragazzini prende di mira quella che definisce la «scuola indulgente» che suona come carente, inadeguata, insufficiente, scarsa, fallimentare. Secondo l’autore negli ultimi decenni l’istituzione scolastica sarebbe stata travolta da una crisi profonda tanto da smarrire quella che definisce la «nostra eredità culturale». La conseguenza avrebbe portato gli alunni e gli studenti a non sapere più esprimersi, osservare e pensare. La causa di tutto ciò non sarebbe da addebitare a dinamiche più complesse e globali, come – per esempio – il salto tecnologico-cognitivo dovuto all’avvento della società digitale, della società dell’immagine, all’accesso simultaneo a input e informazioni che sovrastano la vecchia società della scrittura con tempi comunicativi velocissimi che interferiscono sulla concentrazione e l’attenzione e rappresentano una nuova sfida per l’educazione e l’insegnamento, ma a una crisi dell’educazione e dell’autorità.

Teorie pedagogiche fautrici di visioni eccessivamente lassiste – afferma Ragazzini – avrebbero prodotto questo disastro. La soluzione indicata è il ripristino dell’ordine, dell’autorità, dell’impegno e del merito, una pedagogia della caserma con docenti-sergenti che rinvia a slogan molto vecchi che celano l’odio presessantottino per la scuola di massa, per il diritto universale all’istruzione e allo studio in nome di un progetto altrettanto arcaico che rimanda alle società censitarie, dove la scuola non era per tutti.

Cogliendo al volo l’occasione fornitagli dai contenuti del testo, Galli della Loggia nella sua breve recensione attacca quello che chiama il «mito della inclusione» e che – lascia intendere – sarebbe solo una zavorra democratica che impedirebbe ai «normali», intesi come ottimi, migliori, i predestinati al successo nelle discipline del sapere, della politica, dell’economia e del governo, di avanzare celermente poiché costretti a convivere «anche con ragazzi disabili gravi con il loro insegnate personale di sostegno (perlopiù a digiuno di ogni nozione circa la loro disabilità), poi ragazzi con i Bes (Bisogni educativi speciali: dislessici, discografici, oggi cresciuti a vista d’occhio anche per insistenza delle famiglie)», senza dimenticare «sempre più numerosi, ragazzi stranieri incapaci di spiccicare una parola d’italiano». Il risultato – chiosa- «lo conosciamo».

Quello che noi certamente sappiamo – diversamente da della Loggia – è la forza e l’arricchimento di quelle società che hanno usufruito nella loro storia, anche tormentata, delle varie ondate migratorie. Ho vissuto per undici anni in Francia dove, nonostante la mia condizione di esiliato, sono riuscito terminare gli studi universitari e ho anche insegnato, per un breve periodo, in classi dove i cognomi di origine francese si contavano sulle dita di una mano, mischiati ad altri di origine polacca, portoghese, italiana, magrebina, africana, indocinese, caraibica. Senza che questo creasse problema. Non ci vuole molto, basta sfogliare gli organigrammi delle politica, dell’informazione e dell’economia francese per rendersene conto.

Quanto alla scuola dell’inclusione l’unico problema viene dal fatto che ce n’è ancora poca, per mancanza di risorse, di formazione, di investimenti, non troppa come sostiene Galli della Loggia fautore di una società dove non sarebbe mai esistito uno scienziato come Stephen Hawking.

Il limite è dato dalla resistenza di culture discriminatorie che si mostrano indifferenti o peggio ostili all’idea di un diritto allo studio universale, per tutti e per ciascuno (per altro previsto dal dettato costituzionale), dunque anche per gli alunni e le alunne che hanno bisogni speciali ma non per questo sono inferiori o diverse. Quanto ai Bes e Pdp, la loro crescita numerica è dovuta alle nuove conoscenze mediche e scientifiche in grado oggi di individuare dei deficit in passato ignorati o addirittura sanzionati; e chi vive il mondo della scuola sa bene come la classe docente deve spesso insistere con le famiglie che sovente non vogliono accettare le diagnosi dei loro figli perché percepiscono ancora i Pdp come degradanti.

Sono genitore di un bimbo con una grave disabilità che necessità di assistenza continuativa ad alta intensità, portatore di tracheo e peg e che accede a scuola con l’ausilio di personale infermieristico. La sua esperienza scolastica, giunta ormai all’ultimo anno di scuola primaria, è stata un successo dal punto di vista dell’inclusione e dell’istruzione. Supportato dall’insegnante di sostegno e da una insegnate di comunicazione aumentativa alternativa e lingua dei segni, che rappresentano un ausilio e una risorsa per l’intera classe che oggi «segna» in Lis perfettamente, senza che i programmi scolastici e l’insegnamento siano stati alterati o ritardati, mio figlio ha imparato a leggere e scrivere, conosce la geometria e fa operazioni aritmetiche.

La sua classe in questi anni, oltre a conoscere una nuova lingua, si è arricchita sul piano umano, sa riconoscere e rispettare l’altro che in apparenza sembra diverso, ha appreso la solidarietà, ha affinato la curiosità, ha abbattuto pregiudizi e stigma. Nuove persone crescono. Questa è la scuola dell’inclusione anche se quello che siamo riusciti ad ottenere per nostro figlio, grazie a ricorsi giudiziari, un presidio costante dei suoi diritti e incontri fortunati con docenti preparati, non vale ancora per tutti. Esistono diversità e discriminazioni profonde. L’inclusione benché sancita dalla costituzione e da un apparato di norme non trova applicazione uniforme e le parole di Galli della loggia, come i recenti tagli del governo Meloni sulla disabilità, ci fanno capire che nuovi ostacoli si palesano all’orizzonte, perché si fa avanti un fronte che senza vergogna teorizza il ritorno ad una società classista, discriminatoria e razzista.

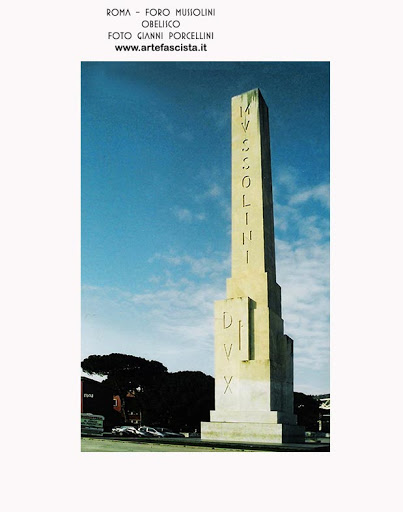

Il 25 aprile del 1971 l’obelisco inalzato nel 1932 in onore di Benito Mussolini, monumento alla mitologia imperiale del regime fascista e al culto della personalità, eretto all’entrata del Foro Italico (ex Foro Mussolini) a Roma doveva saltare in aria.

Il 25 aprile del 1971 l’obelisco inalzato nel 1932 in onore di Benito Mussolini, monumento alla mitologia imperiale del regime fascista e al culto della personalità, eretto all’entrata del Foro Italico (ex Foro Mussolini) a Roma doveva saltare in aria.