Il tabù dell’amnistia

Paolo Persichetti

Hortus musicus n. 20 anno V – ottobre-dicembre 2004

http://www.hortusmusicus.com

I passati rivoluzionari faticano a diventare storia.

Adagiati nel limbo della rimozione periodicamente

vedono schiudersi le porte dell’inferno che risucchia brandelli di vita,

trascina esistenze sospese.

Lasciti, residui d’epoche finite che rimangono ostaggio dell’uso politico della memoria.

Non un passato che torna ma un futuro che manca

Il 30 giugno 2004, la chambre d’accusation de la cour d’appel di Parigi ha concesso “avviso favorevole” alla domanda d’estradizione rivolta dall’Italia nei confronti di Cesare Battisti. Non è la prima volta che un parere del genere viene espresso; è accaduto in più occasioni anche negli anni della dottrina Mitterrand. Questo “avviso” rappresenta, infatti, un semplice parere sulla ricevibilità tecnico-giuridica della richiesta. Almeno tale era l’interpretazione incontestata che  veniva fornita negli anni in cui il diritto estradizionale non era stato ancora abrogato dall’entrata in vigore del mandato d’arresto europeo. Le nuove procedure, infatti, hanno introdotto il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di giustizia penale, tra gli stati membri dell’Unione. Una prassi che inaugura lo spazio giudiziario europeo sotto i cattivi auspici di un evidente disequilibrio tra le accresciute potenzialità repressive delle autorità statali e le ridotte garanzie di tutela dei singoli cittadini dell’Unione. L’obiettivo primario delle nuove norme entrate in vigore nel 2004 è quello di togliere al potere politico la possibilità di decidere, in ultima istanza, sulla estradizione. Infatti, nella vecchia tradizione sancita dai numerosi trattati bilaterali sorti nell’epoca dello jus publicum europeum, e poi recepita nelle diverse convenzioni europee pattuite nel corso del Novecento, la decisione (ben diversa dalla emissione di un semplice avviso tecnico) restava una prerogativa sovrana del potere politico. Più che di un processo di desovranizzazione siamo di fronte ad una nuova forma di sovranità, non più stabilita su scala nazionale e sulla base di una legittimità politica derivante dal suffragio, ma proiettata in uno spazio sovranazionale sorretto da una legittimità che non trae fondamento dal suffragio, ma dal processo d’integrazione e d’autonomizzazione di alcune tecnostrutture statali. I vari protocolli stabiliti con il sistema informatico Schengen, il mandato d’arresto europeo, Europol ed Eurojust stanno alle vecchie sovranità politiche come la Banca centrale europea sta alla vecchie politiche economiche nazionali di scuola keynesiana. Il diritto estradizionale ha rappresentato per oltre un secolo il meglio della cultura giuridica di scuola liberale. Maturato nella temperie delle lotte nazionali, democratiche e repubblicane del XIX° secolo, esso viene definitivamente sotterrato nell’epoca che vanta il dominio assoluto del modello neoliberale sul pianeta. Circostanza che suggerisce più di una riflessione sulla natura liberticida e dispotica del neoliberismo contemporaneo, marcato dall’eccezione permanente inaugurata subito dopo l’11 settembre 2001.

veniva fornita negli anni in cui il diritto estradizionale non era stato ancora abrogato dall’entrata in vigore del mandato d’arresto europeo. Le nuove procedure, infatti, hanno introdotto il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di giustizia penale, tra gli stati membri dell’Unione. Una prassi che inaugura lo spazio giudiziario europeo sotto i cattivi auspici di un evidente disequilibrio tra le accresciute potenzialità repressive delle autorità statali e le ridotte garanzie di tutela dei singoli cittadini dell’Unione. L’obiettivo primario delle nuove norme entrate in vigore nel 2004 è quello di togliere al potere politico la possibilità di decidere, in ultima istanza, sulla estradizione. Infatti, nella vecchia tradizione sancita dai numerosi trattati bilaterali sorti nell’epoca dello jus publicum europeum, e poi recepita nelle diverse convenzioni europee pattuite nel corso del Novecento, la decisione (ben diversa dalla emissione di un semplice avviso tecnico) restava una prerogativa sovrana del potere politico. Più che di un processo di desovranizzazione siamo di fronte ad una nuova forma di sovranità, non più stabilita su scala nazionale e sulla base di una legittimità politica derivante dal suffragio, ma proiettata in uno spazio sovranazionale sorretto da una legittimità che non trae fondamento dal suffragio, ma dal processo d’integrazione e d’autonomizzazione di alcune tecnostrutture statali. I vari protocolli stabiliti con il sistema informatico Schengen, il mandato d’arresto europeo, Europol ed Eurojust stanno alle vecchie sovranità politiche come la Banca centrale europea sta alla vecchie politiche economiche nazionali di scuola keynesiana. Il diritto estradizionale ha rappresentato per oltre un secolo il meglio della cultura giuridica di scuola liberale. Maturato nella temperie delle lotte nazionali, democratiche e repubblicane del XIX° secolo, esso viene definitivamente sotterrato nell’epoca che vanta il dominio assoluto del modello neoliberale sul pianeta. Circostanza che suggerisce più di una riflessione sulla natura liberticida e dispotica del neoliberismo contemporaneo, marcato dall’eccezione permanente inaugurata subito dopo l’11 settembre 2001.

Trasformato in una foglia di fico, il diritto non riesce più neanche a salvaguardare la propria logica formale interna, assumendo sempre più le goffe sembianze di un travestimento kelseniano dell’essenza decisionista sostenuta da Schmitt. Il nuovo mandato europeo viola persino la regola della non retroattività. Entrato in vigore nel 2004, ai singoli Paesi è stata lasciata la possibilità di retrodatare la soglia temporale a partire dalla quale le nuove norme hanno valore. In Francia questo limite è stato esteso fino al 1993. La procedura applicata nei confronti di Cesare Battisti si è dunque prevalsa, almeno formalmente, delle disposizioni previste dalla convenzione europea del 1957. Ma a nessuno sfugge come il merito della decisione finale sia stato ispirato dalla nuova cultura giudiziaria liquidatoria delle vecchie garanzie previste dalla passata dottrina. Lo spirito del mandato d’arresto europeo è prevalso sulla lettera della vecchia convenzione, l’anticipazione virtuale sulla norma reale. Una circostanza non nuova. Gran parte degli avvisi favorevoli emessi dalle Chambres a partire dalla metà degli anni Novanta nei confronti dei fuoriusciti italiani, si è ispirata a questa anticipazione zelante di norme non ancora in vigore, dando vita ad una vera e propria giurisprudenza virtuale .

Quel che più colpisce nell’ultima decisione presa dai magistrati francesi, senza voler entrare troppo nei dettagli giuridici, è la palese violazione del ne bis in idem, la fondamentale regola che ogni matricola di giurisprudenza apprende sui banchi dell’università fin dalle prime lezioni di diritto. Non si può essere giudicati due volte per gli stessi fatti. Importa poco che nel 1991 la procedura riguardasse solo degli ordini di cattura e non dei mandati d’esecuzione pena. Gli episodi contestati restano gli stessi senza che sia nemmeno mutata nel frattempo la loro qualificazione. Un tempo, recitava una dottrina oramai desueta, di fronte ad una condanna definitiva l’obbligo di tutela e l’esercizio del principio di precauzione dovevano essere esercitati con un’attenzione ancora maggiore, non essendo più consentita alcuna possibilità di correggere il giudizio finale. Le autorità politiche francesi, attraverso alcune dichiarazioni del guardasigilli Dominique Perben e del presidente della Repubblica Jacques Chirac, hanno lasciato trapelare l’intenzione di voler firmare il decreto d’estradizione, una volta che il fascicolo sarà giunto sul tavolo del governo, aprendo così la strada, salvo fatti nuovi, ad una lunga sequela d’altri casi. Un capovolgimento di fronte che appare ancora più netto della decisione assunta nell’agosto 2002 nei confronti del sottoscritto.  La nuova procedura d’estradizione avviata contro Cesare Battisti ha

La nuova procedura d’estradizione avviata contro Cesare Battisti ha

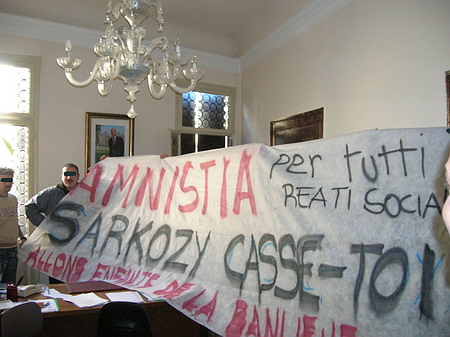

scioccato la sinistra francese, scatenando accese reazioni e dibattiti. Fatto senza precedenti, molti leaders della sinistra, dai Verdi, alla Lcr, al Pcf fino allo stesso segretario del partito socialista, Fraçois Hollande, hanno reso visita al rifugiato italiano rinchiuso nella prigione parigina della Santé, mentre il sindaco di Parigi, Jean Delanoe, insieme alla giunta di rosso-verde lo ha dichiarato sotto la protezione del Comune. L’ampio sostegno e la forte simpatia iniziale sono stati successivamente compromessi dalle ripercussioni di una disastrosa campagna stampa infarcita d’errori, rappresentazioni grottesche, discorsi improvvisati, pressapochismi storico-politici sugli anni Settanta e sull’Italia recente, a cui hanno preso parte alcuni scrittori di gialli e fantascienza. Molti dei loro interventi hanno offerto pretesti insperati ai sostenitori delle ragioni dello Stato e della magistratura italiana che, per la prima volta da venti anni a questa parte, sono riusciti guadagnare terreno e simpatie, peraltro rispondendo agli argomenti dilettanteschi sollevati in favore del fuoriuscito italiano con discorsi non meno faziosi e ipocriti. Un contesto sfuggito di mano alla tradizionale linea politica tenuta dai fuoriusciti e improntata ad una rigorosa critica della giustizia d’emergenza. Oggetto della disputa era la veridicità del ricorso alla giustizia d’eccezione per reprimere l’offensiva rivoluzionaria degli anni Settanta e più in generale il giudizio sulla natura democratica o dittatoriale dell’Italia. Alcuni interventi apparsi sui quotidiani francesi (le Monde, Libération, L’Humanité) hanno evocato l’immagine maldestra dei «tribunali militari», triste ricordo della repressione della Comune di Parigi e più in generale il ricorso ad uno stato d’eccezione classico, con la sospensione delle giurisdizioni ordinarie e la creazione di tribunali speciali (sul modello del Tribunale speciale fascista o della Cour de sûreté de l’État), senza risparmiare approssimativi ritratti su un’Italia in stivali e camicia nera. Argomenti di chiara marca girotondina che ricalcavano quanto figure come Dario Fo (le Monde dell’11 gennaio 2002, «Le nouveau fascisme est arrivé») e Antonio Tabucchi (le Monde del 6 febbraio 2002, «L’abîme du totalitarisme»), avevano denunciato all’opinione pubblica francese pochi mesi dopo la bruciante, anche se largamente prevista, sconfitta dell’Ulivo nel maggio 2001.

Su le Monde del 27 marzo 2004, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Edmomdo Bruti Liberati, ha avuto facile gioco nel replicare che tutto ciò non era mai avvenuto. Confortato da questa ovvietà, si è poi lanciato in una vile menzogna, asserendo che la giustizia italiana aveva giudicato quella lunga stagione d’insorgenza politica in modo assolutamente sereno ed equilibrato, senza l’ausilio di misure eccezionali e mantenendo intatte tutte le garanzie costituzionali, nonostante il contenuto d’alcune sentenze dell’Alta corte, emanate nei primi anni Ottanta, lo smentissero apertamente. All’epoca, la Consulta aveva riconosciuto il ricorso all’eccezione, giustificando il diritto di governo e parlamento ad adottare un’apposita legislazione svincolata dalle garanzie costituzionali. In realtà l’esperienza italiana ha innovato il repertorio classico dello stato d’eccezione, mettendo in pratica un modello molto diverso da quella situazione di “sospensione” o “vuoto” del diritto di cui ha recentemente scritto il filosofo Giorgio Agamben (Lo stato d’eccezione, Bollati Boringhieri 2003). L’Italia non ha affatto sospeso il diritto ordinario, non ha avuto bisogno di dotarsi di giurisdizioni speciali. Al contrario ha stravolto, deformato, inquinato il diritto penale corrente, camuffando sapientemente l’eccezione e rendendola in questo modo permanente: attraverso deroghe, nuovi reati, aggravanti speciali, appesantimenti delle pene, riformulazione dei criteri di formazione della prova (la parola dei pentiti), allungamento smisurato della detenzione preventiva, procedure eccezionali e pratiche informali . La norma corrente si è così dissolta in un vasto insieme d’eccezioni, creando una situazione d’ibrido giuridico. L’Italia ha fatto a meno dei giudici militari perché, sotto la toga, la magistratura ordinaria ha indossato l’uniforme dello Stato etico, assumendo una postura politica e sposando una vocazione purificatrice e combattente del proprio ruolo, corredato di un potentissimo arsenale penale speciale. Una formula innovativa della “eccezione giudiziaria” rimasta inconfessata e inconfessabile, come hanno dimostrato le parole di Bruti Liberati e d’altri insieme a lui. Quanto alla suscettibilità di cui hanno fatto mostra le autorità italiane insieme alla stampa di destra come di sinistra, è bene rammentare che nei decenni passati, nonostante la Francia abbia ripetutamente fatto ricorso alla giustizia d’eccezione e addirittura mantenuto nel suo ordinamento la pena di morte, abolita solo nel 1981, a tal punto che gli altri paesi europei non accedevano alle sue domande d’estradizione, ciò non ha compromesso il giudizio delle altre nazioni nei suoi confronti, e questo perché sempre più la forma dell’eccezione moderna investe le democrazie. Lo scandalo sollevato nei confronti delle accuse mosse alla giustizia italiana da una parte della società francese ha fatto emergere anche la sfacciata doppiezza che su fronti avversi oppone il discorso dell’associazione nazionale magistrati e dei suoi supporters giustizialisti della sinistra a quello della destra berlusconiana o leghista. Mentre i primi non esitano a denunciare all’interno del territorio nazionale i «progetti di fascistizzazione dell’ordinamento giudiziario», come affermato dal segretario generale dell’Anm, Carlo Fucci, per poi all’estero attaccare quelli che, avendo letto quanto da loro stessi detto, ripetono ingenuamente le medesime critiche; i secondi, in patria, accusano la magistratura di totalitarismo ma fuori pretendono che le sue sentenze vengano rispettate e venerate, purché non riguardino gli affari personali del loro premier, Silvio Berlusconi.

Se l’estradizione di Battisti verrà portata a termine, sempre che le differenti istanze di ricorso ancora disponibili non la annullino, lo Stato italiano vedrà coronare lo sforzo avviato negli ultimi tempi, con l’ausilio dei mezzi più disparati, per ricondurre nelle carceri vecchi militanti condannati per lontani fatti di lotta armata, che da uno o più decenni erano riparati all’estero . Oltre trent’anni ci separano dall’inizio della lotta armata, almeno quindici dalla sua conclusione. L’80% dei prigionieri è in carcere da un periodo che oscilla tra i 21 e i 26 anni; la maggior parte dei restanti almeno da 16. Tutto ciò però non appaga affatto i partigiani della certezza della pena. I fautori della legalità ritengono, infatti, che vi siano tuttora conti aperti, anche quando le ultime indagini hanno dimostrato che i due attentati del 1999 e del 2002, venuti ad interrompere oltre un decennio di silenzio, nulla hanno a che vedere con il passato e tanto meno con un fantomatico “santuario francese”, inizialmente accreditato dalle autorità per giustificare le estradizioni. Sulle ragioni di questo surreale ritorno delle armi vi sarebbe molto da dire, compresa la sfrenata voglia di rimozione degli anni Settanta, il rifiuto ostinato dell’amnistia che ha congelato il tempo e cristallizzato le epoche, tentando d’impedire a quel sapere incarcerato, a quelle esperienze sotto chiave o esiliate, di far valere le ragioni dell’irriproducibilità e inattualità dei modelli di lotta armata trascorsi. Larghi settori della società italiana rimproverano i prigionieri e i rifugiati di non aver mai fatto atto di pubblico pentimento e per questo di aver eluso il senso di colpa, mantenendo per giunta un atteggiamento ambiguo nei confronti di una cultura politica che non esclude il ricorso alla violenza. Il superamento del passato resta ancora un terreno di controversia. Ciò che per gli uni è oramai storia, materia d’indagine e inchieste serrate, da discutere con le tecniche fredde e puntigliose delle scienze sociali, per gli altri è tuttora una ferita aperta, una piaga viva che non può e non deve cicatrizzarsi. Allo scandaglio del lavoro storico si contrappone la venerazione di una memoria trasfigurata nel culto di un dolore non riassorbibile. Al lavoro d’incorporazione del passato doloroso e conflittuale, si sostituisce un atteggiamento di rifiuto che fa di quel passato una trincea su cui attestarsi.

I vinti, se non altro per quella saggezza che fuoriesce dal disagio di chi deve confrontarsi con circostanze sfavorevoli, hanno dovuto misurarsi con la sconfitta esplorandone gli aspetti più reconditi, vivendola sui propri tragitti esistenziali, tra esili senza asilo e castighi. All’anatema hanno opposto la riflessione. Avrebbero potuto barricarsi nelle torri in cemento blindato delle carceri, trovare conforto nell’isolamento penitenziario che gli era destinato, come è accaduto ad alcuni, oppure arroccarsi nel dolore per le vittime della propria parte, sentirsi l’emblema sacrificale di un martirio metastorico, vivere di una mortifera nostalgia che come scrive Milan Kundera, «non intensifica l’attività della memoria, non risveglia ricordi, basta a se stessa, alla propria emozione, assorbita com’è dalla sofferenza». Invece hanno rifiutato tutto questo. Non si sono sottratti alla realtà mutata. Hanno cercato, nonostante i muri e le sbarre, di andare oltre. Sono evasi dalla loro pena, sono fuggiti ai carcerieri rimasti a sorvegliare solo i fantasmi di una società attardata, ancora madida di rancore contro le immagini vuote di icone da odiare. Non sorprende dunque, se tuttora resta incompresa, o suscita addirittura scandalo, la scelta di François Mitterand d’offrire uno spazio d’asilo informale ai fuoriusciti italiani. Un atteggiamento che non cercava risposte a come si fosse scatenata la violenza politica, ma a come se ne potesse uscire. Per una sorta di contrappasso della storia, la Francia degli anni Ottanta restituiva l’aiuto ricevuto negli anni della guerra d’Algeria, quando l’Italia rifiutava sistematicamente l’estradizione dei militanti del Fln o dell’Oas, tra i quali anche uno degli autori dell’attentato del Petit-Clamart contro De Gaulle. Ma a differenza di allora, il declino di quelle culture politiche che sapendo pensare il conflitto erano anche in grado di riassorbire la violenza, quando questa straripava nei momenti più aspri dello scontro, ha ceduto il posto a visioni etiche e concezioni penali che mettono al centro della loro azione temi morali come il problema della colpa.

L’ombra lunga di Auschwitz ha portato con sé l’era dell’imperdonabile, dell’imprescrittibile, dell’indicibile e dell’inescusabile. Male, colpa, vittima, sono figure che assurgono a nuove categorie di una visione morale della storia che relega la politica in luoghi reconditi e infimi e annulla ogni differenza di luogo, di spazio e di tempo. Destoricizzati e desocializzati, gli eventi si colorano di un’aura sacrale. Muta la stessa percezione che i soggetti hanno di se e della loro collocazione all’interno dei fatti. L’esaltazione narcisistica del dolore introduce una nuova dimensione simbolica degli avvenimenti. La reciprocità agonistica è sostituita dall’inconciliabilità vittimistica. Una competizione della sofferenza, tra vittima dominante e vittima soccombente, che mina ogni possibile terreno di riconciliazione civile. Per questo l’amnistia è divenuta una proposta indecente, qualcosa che racchiude il massimo d’irrealismo politico e d’immoralità etica. Strano destino quello di un istituto nato con la democrazia ateniese e divenuto un tabù per le democrazie moderne. Forse una spiegazione si trova in quella finzione che presuppone il gioco democratico. L’amnistia si concepisce unicamente se si considera il corpo politico come diviso o potenzialmente divisibile. Invece oggi i sistemi politici democratici hanno sempre più vocazione ad autorappresentarsi come modelli compiuti, assolutamente insuperabili se non attraverso processi regressivi, percorsi a ritroso che ristabiliscano forme autoritarie o oligarchiche. Il concetto è chiaro: al di fuori del sistema non può esserci un’altra sfera politica poiché l’ordinamento democratico è il compimento stesso della politica, il grado più elevato della sua capacità inclusiva. L’artificiale rifiuto di concepire possibili divisioni della comunità, genera un dispositivo perverso, totalmente autovincolante, da impedire al sistema di autocorregersi. Le democrazie attuali sembrano, infatti, unicamente preoccupate di preservare un’immagine consensuale, dove l’esistenza sociale si dipana in una realtà che deve apparire senza rilievi. Evocare l’amnistia sarebbe come ammettere l’esistenza di conflitti di fondo, di fratture che implicherebbero il riconoscimento di repressioni avvenute, della presenza di una palese disarmonia politica. Abbandonare questa ipocrisia, può forse aiutare la ricerca di soluzioni realistiche che calino di nuovo l’idea di democrazia all’interno della storia, riconducendola a quel gesto inaugurale del politico che è il “riconoscimento del conflitto dentro la società”. Ciò consentirebbe di recuperare quegli strumenti di ripoliticizzazione delle controversie, capaci di permettere al sistema d’autocorregersi dopo aver affrontato traumatiche fasi di divisione e scontro. Sarebbe paradossale, infatti, voler ribadire la figura del nemico irriconciliabile nel momento in cui le democrazie intendono affermarsi come un modello di superamento dell’inimicizia politica.

veniva fornita negli anni in cui il diritto estradizionale non era stato ancora abrogato dall’entrata in vigore del mandato d’arresto europeo. Le nuove procedure, infatti, hanno introdotto il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di giustizia penale, tra gli stati membri dell’Unione. Una prassi che inaugura lo spazio giudiziario europeo sotto i cattivi auspici di un evidente disequilibrio tra le accresciute potenzialità repressive delle autorità statali e le ridotte garanzie di tutela dei singoli cittadini dell’Unione. L’obiettivo primario delle nuove norme entrate in vigore nel 2004 è quello di togliere al potere politico la possibilità di decidere, in ultima istanza, sulla estradizione. Infatti, nella vecchia tradizione sancita dai numerosi trattati bilaterali sorti nell’epoca dello jus publicum europeum, e poi recepita nelle diverse convenzioni europee pattuite nel corso del Novecento, la decisione (ben diversa dalla emissione di un semplice avviso tecnico) restava una prerogativa sovrana del potere politico. Più che di un processo di desovranizzazione siamo di fronte ad una nuova forma di sovranità, non più stabilita su scala nazionale e sulla base di una legittimità politica derivante dal suffragio, ma proiettata in uno spazio sovranazionale sorretto da una legittimità che non trae fondamento dal suffragio, ma dal processo d’integrazione e d’autonomizzazione di alcune tecnostrutture statali. I vari protocolli stabiliti con il sistema informatico Schengen, il mandato d’arresto europeo, Europol ed Eurojust stanno alle vecchie sovranità politiche come la Banca centrale europea sta alla vecchie politiche economiche nazionali di scuola keynesiana. Il diritto estradizionale ha rappresentato per oltre un secolo il meglio della cultura giuridica di scuola liberale. Maturato nella temperie delle lotte nazionali, democratiche e repubblicane del XIX° secolo, esso viene definitivamente sotterrato nell’epoca che vanta il dominio assoluto del modello neoliberale sul pianeta. Circostanza che suggerisce più di una riflessione sulla natura liberticida e dispotica del neoliberismo contemporaneo, marcato dall’eccezione permanente inaugurata subito dopo l’11 settembre 2001.

veniva fornita negli anni in cui il diritto estradizionale non era stato ancora abrogato dall’entrata in vigore del mandato d’arresto europeo. Le nuove procedure, infatti, hanno introdotto il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di giustizia penale, tra gli stati membri dell’Unione. Una prassi che inaugura lo spazio giudiziario europeo sotto i cattivi auspici di un evidente disequilibrio tra le accresciute potenzialità repressive delle autorità statali e le ridotte garanzie di tutela dei singoli cittadini dell’Unione. L’obiettivo primario delle nuove norme entrate in vigore nel 2004 è quello di togliere al potere politico la possibilità di decidere, in ultima istanza, sulla estradizione. Infatti, nella vecchia tradizione sancita dai numerosi trattati bilaterali sorti nell’epoca dello jus publicum europeum, e poi recepita nelle diverse convenzioni europee pattuite nel corso del Novecento, la decisione (ben diversa dalla emissione di un semplice avviso tecnico) restava una prerogativa sovrana del potere politico. Più che di un processo di desovranizzazione siamo di fronte ad una nuova forma di sovranità, non più stabilita su scala nazionale e sulla base di una legittimità politica derivante dal suffragio, ma proiettata in uno spazio sovranazionale sorretto da una legittimità che non trae fondamento dal suffragio, ma dal processo d’integrazione e d’autonomizzazione di alcune tecnostrutture statali. I vari protocolli stabiliti con il sistema informatico Schengen, il mandato d’arresto europeo, Europol ed Eurojust stanno alle vecchie sovranità politiche come la Banca centrale europea sta alla vecchie politiche economiche nazionali di scuola keynesiana. Il diritto estradizionale ha rappresentato per oltre un secolo il meglio della cultura giuridica di scuola liberale. Maturato nella temperie delle lotte nazionali, democratiche e repubblicane del XIX° secolo, esso viene definitivamente sotterrato nell’epoca che vanta il dominio assoluto del modello neoliberale sul pianeta. Circostanza che suggerisce più di una riflessione sulla natura liberticida e dispotica del neoliberismo contemporaneo, marcato dall’eccezione permanente inaugurata subito dopo l’11 settembre 2001. La nuova procedura d’estradizione avviata contro Cesare Battisti ha

La nuova procedura d’estradizione avviata contro Cesare Battisti ha

confronti dei fuoriusciti riparati in Francia. Tra questi il primo a cadere nella rete è stato Cesare Battisti, attorno alla cui vicenda si è aperta un‘accesissima disputa giuridica e storica che ha chiamato in causa temi molto rilevanti: l’esercizio o meno della giustizia d’eccezione, il rapporto con il passato, il ruolo e l’uso politico della memoria; oppure questioni etiche come l’evocazione del male, il problema della colpa e dell’eventuale elaborazione sociale del lutto. Una discussione ampia e dai toni spesso crudi, a volte persino impropri e caricaturali, che dimostra come i passati rivoluzionari fatichino a diventare storia. Adagiati nel limbo della rimozione periodicamente vedono schiudersi le porte dell’inferno che risucchia brandelli di vita, trascina esistenze sospese. Lasciti, residui d’epoche finite che non diventano memoria, ma sono solo ostaggio di quel che riserverà la storia. Non un passato che torna ma un futuro che manca. Oltre trent’anni ci separano dall’inizio della lotta armata, almeno quindici dalla sua conclusione, riconosciuta con documenti politici e dichiarazioni ufficiali, tra il 1987 e il 1989, dagli stessi protagonisti. L’80% dei prigionieri è in carcere da un periodo che oscilla tra i 21 e i 26 anni; i restanti almeno da 16. Poi ci sono i casi estremi, come quello di Paolo Maurizio Ferrari rinchiuso da trent’anni. Tutto ciò non appaga affatto i partigiani della certezza della pena. I fautori della legalità ritengono, infatti, che vi siano tuttora conti aperti, anche quando le indagini hanno dimostrato che i due attentati del 1999 e del 2002, venuti inaspettatatamente ad interrompere oltre un decennio di silenzio, nulla hanno a che vedere con il passato e tanto meno con un fantomatico “santuario francese”, inizialmente accreditato dalle autorità per giustificare le estradizioni. La coazione a ripetere vuoti gesti del passato, era solo l’opera di un piccolo gruppo che ha trovato conforto nei suoi propositi grazie alla rimozione degli anni 70, al rifiuto ostinato dell’amnistia che ha congelato il tempo e cristallizzato le epoche, tentando di impedire a quel sapere incarcerato, a quelle esperienze sotto chiave o esiliate, di far valere le ragioni dell’irriproducibilità e inattualità dei modelli di lotta armata trascorsi.

confronti dei fuoriusciti riparati in Francia. Tra questi il primo a cadere nella rete è stato Cesare Battisti, attorno alla cui vicenda si è aperta un‘accesissima disputa giuridica e storica che ha chiamato in causa temi molto rilevanti: l’esercizio o meno della giustizia d’eccezione, il rapporto con il passato, il ruolo e l’uso politico della memoria; oppure questioni etiche come l’evocazione del male, il problema della colpa e dell’eventuale elaborazione sociale del lutto. Una discussione ampia e dai toni spesso crudi, a volte persino impropri e caricaturali, che dimostra come i passati rivoluzionari fatichino a diventare storia. Adagiati nel limbo della rimozione periodicamente vedono schiudersi le porte dell’inferno che risucchia brandelli di vita, trascina esistenze sospese. Lasciti, residui d’epoche finite che non diventano memoria, ma sono solo ostaggio di quel che riserverà la storia. Non un passato che torna ma un futuro che manca. Oltre trent’anni ci separano dall’inizio della lotta armata, almeno quindici dalla sua conclusione, riconosciuta con documenti politici e dichiarazioni ufficiali, tra il 1987 e il 1989, dagli stessi protagonisti. L’80% dei prigionieri è in carcere da un periodo che oscilla tra i 21 e i 26 anni; i restanti almeno da 16. Poi ci sono i casi estremi, come quello di Paolo Maurizio Ferrari rinchiuso da trent’anni. Tutto ciò non appaga affatto i partigiani della certezza della pena. I fautori della legalità ritengono, infatti, che vi siano tuttora conti aperti, anche quando le indagini hanno dimostrato che i due attentati del 1999 e del 2002, venuti inaspettatatamente ad interrompere oltre un decennio di silenzio, nulla hanno a che vedere con il passato e tanto meno con un fantomatico “santuario francese”, inizialmente accreditato dalle autorità per giustificare le estradizioni. La coazione a ripetere vuoti gesti del passato, era solo l’opera di un piccolo gruppo che ha trovato conforto nei suoi propositi grazie alla rimozione degli anni 70, al rifiuto ostinato dell’amnistia che ha congelato il tempo e cristallizzato le epoche, tentando di impedire a quel sapere incarcerato, a quelle esperienze sotto chiave o esiliate, di far valere le ragioni dell’irriproducibilità e inattualità dei modelli di lotta armata trascorsi. In realtà l’esperienza italiana ha innovato il repertorio classico dello stato d’eccezione, mettendo in pratica un modello molto diverso da quella situazione di “sospensione” o “vuoto” del diritto di cui ha recentemente scritto il filosofo Giorgio Agamben (Lo stato d’eccezione , Bollati Boringhieri 2003). L’Italia non ha affatto sospeso il diritto ordinario; non ha avuto bisogno di dotarsi di giurisdizioni speciali (troppo forte era il ricordo del tribunale speciale fascista). Al contrario ha stravolto, deformato, inquinato il diritto penale corrente, camuffando sapientemente l’eccezione e rendendola in questo modo permanente. L’Italia ha fatto a meno di giudici militari perché, sotto la toga, la magistratura ordinaria ha indossato l’uniforme dello Stato etico, sposando una vocazione purificatrice e combattente del proprio ruolo, dotandosi di un potentissimo arsenale penale speciale. Larghi settori della società italiana rimproverano i prigionieri e in rifugiati di non aver mai fatto atto di pubblico pentimento e per questo di aver eluso il senso di colpa, mantenendo per giunta un atteggiamento ambiguo nei confronti di una cultura politica che non esclude il ricorso alla violenza. Il superamento del passato resta ancora un terreno di controversia. Ciò che per i prigionieri e i rifugiati è oramai storia, materia d’indagine e inchieste serrate, da discutere con le tecniche fredde e puntigliose delle scienze sociali; per i media, per la quasi totalità del ceto politico e per larghi settori della società civile è tuttora una ferita aperta, una piaga viva che non può e non deve cicatrizzarsi. Allo scandaglio del lavoro storico si contrappone la venerazione di una memoria trasfigurata nel culto di un dolore non riassorbibile. Al lavoro d’incorporazione del passato, doloroso e conflittuale, si sostituisce un atteggiamento di rifiuto che fa del passato una trincea su cui attestarsi. L’elaborazione del lutto diventa in questo modo, secondo una consolidata tradizione inquisitoriale, uno strumento di bonifica delle coscienze, che aggiunge alla sanzione sui corpi anche la correzione delle menti. Un percorso a senso unico che pretende di imporre i valori dei vincitori come l’orizzonte della maturità.

In realtà l’esperienza italiana ha innovato il repertorio classico dello stato d’eccezione, mettendo in pratica un modello molto diverso da quella situazione di “sospensione” o “vuoto” del diritto di cui ha recentemente scritto il filosofo Giorgio Agamben (Lo stato d’eccezione , Bollati Boringhieri 2003). L’Italia non ha affatto sospeso il diritto ordinario; non ha avuto bisogno di dotarsi di giurisdizioni speciali (troppo forte era il ricordo del tribunale speciale fascista). Al contrario ha stravolto, deformato, inquinato il diritto penale corrente, camuffando sapientemente l’eccezione e rendendola in questo modo permanente. L’Italia ha fatto a meno di giudici militari perché, sotto la toga, la magistratura ordinaria ha indossato l’uniforme dello Stato etico, sposando una vocazione purificatrice e combattente del proprio ruolo, dotandosi di un potentissimo arsenale penale speciale. Larghi settori della società italiana rimproverano i prigionieri e in rifugiati di non aver mai fatto atto di pubblico pentimento e per questo di aver eluso il senso di colpa, mantenendo per giunta un atteggiamento ambiguo nei confronti di una cultura politica che non esclude il ricorso alla violenza. Il superamento del passato resta ancora un terreno di controversia. Ciò che per i prigionieri e i rifugiati è oramai storia, materia d’indagine e inchieste serrate, da discutere con le tecniche fredde e puntigliose delle scienze sociali; per i media, per la quasi totalità del ceto politico e per larghi settori della società civile è tuttora una ferita aperta, una piaga viva che non può e non deve cicatrizzarsi. Allo scandaglio del lavoro storico si contrappone la venerazione di una memoria trasfigurata nel culto di un dolore non riassorbibile. Al lavoro d’incorporazione del passato, doloroso e conflittuale, si sostituisce un atteggiamento di rifiuto che fa del passato una trincea su cui attestarsi. L’elaborazione del lutto diventa in questo modo, secondo una consolidata tradizione inquisitoriale, uno strumento di bonifica delle coscienze, che aggiunge alla sanzione sui corpi anche la correzione delle menti. Un percorso a senso unico che pretende di imporre i valori dei vincitori come l’orizzonte della maturità. qualcosa che racchiude il massimo d’irrealismo politico e d’immoralità etica. Strano destino quello di un istituto nato con la democrazia ateniese e divenuto

qualcosa che racchiude il massimo d’irrealismo politico e d’immoralità etica. Strano destino quello di un istituto nato con la democrazia ateniese e divenuto