di Marco Clementi e Paolo Persichetti

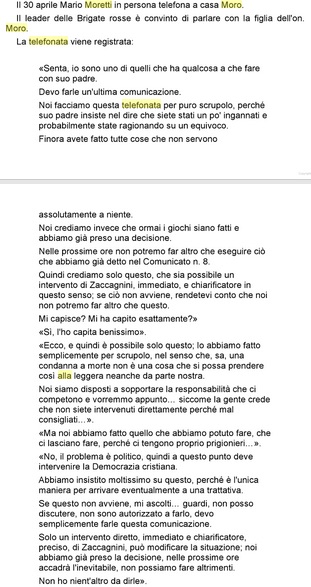

Il 20 aprile 1978, in pieno rapimento Moro, un ex appartenente ai Servizi di sicurezza del Venezuela fornisce al Sismi informazioni su due riunioni segrete tenute a Madrid e poi a Parigi nei primi mesi del 1978 sotto la direzione di una «Giunta di coordinamento rivoluzionario», la JCR (Junta coordinadora revolucionaria). La notizia, esposta in questi termini, era già nota alla prima commissione d’inchiesta parlamentare sul rapimento Moro (presieduta tra gli altri dal senatore Libero Gualtieri nel corso dell’VIII legislatura, 1979-1983). Il Sismi ne aveva scritto all’interno di una Relazione (pag. 21-22) inviata alla commissione, dove forniva «elementi specifici di risposta in funzione dei quesiti posti alla Commissione Parlamentare d’inchiesta» [1]. Oggi

Il 20 aprile 1978, in pieno rapimento Moro, un ex appartenente ai Servizi di sicurezza del Venezuela fornisce al Sismi informazioni su due riunioni segrete tenute a Madrid e poi a Parigi nei primi mesi del 1978 sotto la direzione di una «Giunta di coordinamento rivoluzionario», la JCR (Junta coordinadora revolucionaria). La notizia, esposta in questi termini, era già nota alla prima commissione d’inchiesta parlamentare sul rapimento Moro (presieduta tra gli altri dal senatore Libero Gualtieri nel corso dell’VIII legislatura, 1979-1983). Il Sismi ne aveva scritto all’interno di una Relazione (pag. 21-22) inviata alla commissione, dove forniva «elementi specifici di risposta in funzione dei quesiti posti alla Commissione Parlamentare d’inchiesta» [1]. Oggi  siamo in grado di presentarvi nella sua versione integrale quell’appunto del 20 aprile citato dal Sismi. Si tratta di un testo di due pagine redatto senza intestazione, data, numeri di protocollo e altri riferimenti (lo potete visionare qui accanto) ritrovato tra le carte della direttiva Prodi depositate presso l’Archivio centrale dello Stato (Direttiva Prodi, “Caso Moro”, Fondo Ministero Interno Gabinetto Speciale, busta 11).

siamo in grado di presentarvi nella sua versione integrale quell’appunto del 20 aprile citato dal Sismi. Si tratta di un testo di due pagine redatto senza intestazione, data, numeri di protocollo e altri riferimenti (lo potete visionare qui accanto) ritrovato tra le carte della direttiva Prodi depositate presso l’Archivio centrale dello Stato (Direttiva Prodi, “Caso Moro”, Fondo Ministero Interno Gabinetto Speciale, busta 11).

Perché questo documento è importante?

Recentemente si è tornati a parlare, contro ogni evidenza, di segnali che avrebbero anticipato il progetto di sequestro del presidente della Democrazia cristiana e messo addirittura in allarme il maresciallo Leonardi e lo stesso Moro. Lo ha fatto la nuova commissione d’inchiesta parlamentare, presieduta da Giuseppe Fioroni, mischiando episodi diversi, in passato ampiamente indagati e rivelatisi infondati [2], che suscitarono una certa preoccupazione da parte del leader democristiano, non per la sua persona ma per le carte riservate presenti nell’archivio personale di via Savoia (oggi sappiamo – leggi qui – che vi erano conservati documenti di Stato [3], in particolare le carte del caso Sifar e dello scandalo Lockeed, di cui si discuteva molto in quel periodo [4]). La preoccupazione per la tutela di quei dossier era tale che Moro chiese alle forze di polizia «un servizio di vigilanza a tutela dell’ufficio di via Savoia» nelle ore della giornata in cui non era presente, richiesta che mostra quanto fosse poco allarmato per la sua persona [5]. Altro spunto utilizzato dalla commissione per rilanciare la pista dell’allarme preventivo è stato il cablo pervenuto da Beirut il 18 febbraio 1978 (in realtà comunicato al Sismi il giorno precedente) [6], dove la fonte 2000 (presumibilmente il colonnello Giovannone capocentro in Libano) riferiva la notizia fornitagli dal capo del FPLP George Habash di una possibile azione terroristica che avrebbe potuto coinvolgere l’Italia. Il documento è stato rinvenuto da chi scrive nella scorsa primavera tra i files depositati dall’Aise presso l’Archivio centrale dello Stato, nell’ambito delle Direttive Prodi e Renzi, e reso pubblico nel corso dell’audizione tenuta il 17 giugno 2015 davanti alla nuova commissione d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro [7]. Poiché il colonnello Giovannone era un uomo vicino a Moro e per suo conto svolgeva un ruolo centrale nella gestione del cosiddetto “Lodo Moro”, la commissione ha ipotizzato che Moro stesso fosse stato informato di quell’allarme senza tuttavia aver trovato conferme che l’informazione di Habash facesse riferimento a un progetto di attacco contro il presidente della Dc [8].

La ratio che sta dietro il tentativo ostinato di voler a tutti i costi dimostrare l’esistenza di un preallarme che avesse anticipato la preparazione di un attentato contro Aldo Moro, nella migliore delle ipotesi condurrebbe a denunciare la colpevole negligenza dei Servizi di intelligence e delle forze di Polizia per aver trascurato i segnali premonitori del pericolo imminente; in realtà serve ai fautori delle tesi complottiste, e delle narrazioni dietrologiche che imperversano sulla storia del sequestro Moro, per dimostrare il ruolo connivente, se non addirittura attivo dei Servizi, e di “forze oscure dello Stato”, nella organizzazione, esecuzione e gestione del sequestro.

L’appunto del 20 aprile assume dunque una rilevanza particolare perché dal raffronto incrociato con le indicazioni contenute nel cablo di Beirut si riscontra la presenza di due informazioni sovrapponibili:

- L’incontro avvenuto non molto tempo prima in un Paese europeo: «progetto congiunto discusso giorni scorsi in Europa», riferisce il cablo di Beirut; due riunioni segrete, una a Madrid e l’altra a Parigi, secondo l’appunto del 20 aprile.

- Il contenuto della riunione: progetto di una «operazione terroristica di notevole portata» per il cablo proveniente da Beirut; «l’esecuzione di azione clamorosa contro un’eminente personalità politica pubblica dell’Europa Occidentale», riferita nel documento del 20 aprile.

Entrambi i documenti si riferivano a Moro?

La domanda è più che logica alla luce di quanto avvenuto il 16 marzo in via Fani, ma la risposta è negativa. Come vedremo meglio nella seconda puntata il Sismi svilupperà una intensa attività informativa per verificare la portata e il significato della informazione del 18 febbraio, sia precedentemente che successivamente all’azione di via Fani. Ripetutamente interpellate e sollecitate le varie organizzazioni palestinesi non solo ribadirono di non aver mai avuto notizia del progetto brigatista di sequestro, ma si mostrarono incapaci di instaurare un qualsiasi contatto, diretto o indiretto con i rapitori, e di riuscire a influenzarne politicamente, anche a distanza, l’azione. Come già sottolineato nell’audizione del 17 giugno 2015, il cablo proveniente da Beirut, in realtà, porta ad escludere ogni riferimento all’imminenza di un’azione delle Br in Italia, perché l’interlocutore del FPLP, ossia George Habash, sembra voler rassicurare il Sismi che l’Italia ne sarebbe stata fuori. Altre informative e indagini svolte dal Servizio – su cui ci soffermeremo sempre nella seconda puntata – corroborano piuttosto l’ipotesi di un attentato nei confronti di un obiettivo riguardante l’area mediorientale, che avrebbe potuto coinvolgere l’Italia al massimo come luogo di transito. Nel successivo appunto del 20 aprile si precisa con molta nettezza che il progetto di esecuzione di una clamorosa azione contro un’eminente personalità politica dell’Europa Occidentale «non è riferita all’On. Moro, come da recente precisazione della fonte». Sempre nello stesso appunto, tra i gruppi politici rivoluzionari indicati come partecipanti alle riunioni segrete della «Giunta», non sono mai menzionati gruppi combattenti europei come Eta, Raf, Br, Pl.

La domanda è più che logica alla luce di quanto avvenuto il 16 marzo in via Fani, ma la risposta è negativa. Come vedremo meglio nella seconda puntata il Sismi svilupperà una intensa attività informativa per verificare la portata e il significato della informazione del 18 febbraio, sia precedentemente che successivamente all’azione di via Fani. Ripetutamente interpellate e sollecitate le varie organizzazioni palestinesi non solo ribadirono di non aver mai avuto notizia del progetto brigatista di sequestro, ma si mostrarono incapaci di instaurare un qualsiasi contatto, diretto o indiretto con i rapitori, e di riuscire a influenzarne politicamente, anche a distanza, l’azione. Come già sottolineato nell’audizione del 17 giugno 2015, il cablo proveniente da Beirut, in realtà, porta ad escludere ogni riferimento all’imminenza di un’azione delle Br in Italia, perché l’interlocutore del FPLP, ossia George Habash, sembra voler rassicurare il Sismi che l’Italia ne sarebbe stata fuori. Altre informative e indagini svolte dal Servizio – su cui ci soffermeremo sempre nella seconda puntata – corroborano piuttosto l’ipotesi di un attentato nei confronti di un obiettivo riguardante l’area mediorientale, che avrebbe potuto coinvolgere l’Italia al massimo come luogo di transito. Nel successivo appunto del 20 aprile si precisa con molta nettezza che il progetto di esecuzione di una clamorosa azione contro un’eminente personalità politica dell’Europa Occidentale «non è riferita all’On. Moro, come da recente precisazione della fonte». Sempre nello stesso appunto, tra i gruppi politici rivoluzionari indicati come partecipanti alle riunioni segrete della «Giunta», non sono mai menzionati gruppi combattenti europei come Eta, Raf, Br, Pl.

L’appunto del 20 aprile 1978

Il documento, suddiviso in tre punti, riferisce di una prima riunione segreta della “Giunta di coordinazione rivoluzionaria” tenutasi a Madrid nel gennaio 1978, nella quale avrebbero partecipato i rappresentati di formazioni politiche rivoluzionarie, in prevalenza sudamericane: il Mir cileno, l’Erp e i Montoneros argentini, l’Eln boliviano, i Tupamaros uruguaiani, il Mrp brasiliano, Baniera roja e la Liga socialista venezuelani. Insieme a loro viene segnalata la presenza di rivoluzionari di sinistra di altri Paesi (formulazione che lascia pensare ad una partecipazione di tipo individuale), dalla Colombia al Centroamerica, Usa, Germania occidentale, Giappone, Singapore. Avrebbero partecipato anche i guerriglieri del Fplp di George Habash (il che fornirebbe una spiegazione sul possesso delle informazioni riferite nel cablo del 18 febbraio), il Fronte polisario, il Pcte spagnolo, una formazione francese d’ispirazione trotzkista che nel punto successivo è indicato tra i gruppi iberici e Lotta Continua.

Preciso nel riferire delle realtà politico-rivoluzionarie del Sudamerica, che evidentemente la fonte, vista l’origine geografica, conosce direttamente, le informazioni diventano molto più lacunose quando si tratta di riportare la composizione dei gruppi degli altri continenti ed è ipotizzabile un errore per quanto riguarda LC.

Nella seconda riunione segreta tenutasi a Parigi si sarebbe decisa una strutturazione per aree regionali del coordinamento: sezione latino-americana; iberica; europea, nordamericana e asiatica. Il punto tre affronta i contenuti operativi di questo secondo incontro:

- la finalizzazione di un piano per il trafugamento di equipaggiamento altamente sofisticato (armi portatili, laser con congegni di mira di nuovo tipo ecc);

- l’esecuzione di un’azione clamorosa contro un’eminente personalità politica pubblica dell’Europa Occidentale (non riferita all’On. Moro, come da recente precisazione della Fonte);

- la creazione di una centrale in Europa per la produzione di documenti personali falsi;

- l’istituzione di un comitato tecnico-scientifico per lo studio di armamenti atomici;

- l’addestramento dei guerriglieri in campi angolani da parte dei cubani;

- l’incremento della lotta armata, soprattutto in Argentina, Brasile e Cile;

- lo sviluppo di azioni terroristiche in occasione del campionato di Calcio in Argentina;

- una nuova riunione in Svezia.

L’ex agente dei servizi venezuelani viene sentito a rapimento in corso e si offre per organizzare un’azione di infiltrazione utilizzando un nucleo di propri informatori [9]. Offerta in seguito esclusa dopo una serie di trattative – spiega il Sismi nella relazione inviata alla commissione – per le «scarse garanzie offerte dagli interlocutori» che tentano di accreditarsi millantando «il possesso di primizie informative» al momento del rinvenimento del cadavere di Moro, «giocando sulla differenza dei fusi orari rispetto all’immediata diffusione della notizia sul piano mondiale». Oltre alla coincidenza con i contenuti del cablo del 18 febbraio, è proprio questa mancanza di informazioni sulle Brigate rosse e il rapimento in corso che paradossalmente rafforza quanto riferito sulle riunioni della “Giunta” che, palesemente, nulla hanno a che vedere con quanto stava avvenendo in Italia.

La Junta coordinadora revolucionaria

Qualche informazione in più va spesa sulla JCR. Sorprende, infatti, ritrovare nel 1978, e per giunta in Europa, la sigla di questa organizzazione internazionalista nata nel 1974 dalla decisione delle formazioni rivoluzionarie dell’America Latina di stringere un’alleanza dopo il golpe cileno dell’anno precedente e coordinare le proprie forze e strategie per combattere le dittature militari del Cono Sud ispirate e sostenute dagli Stati Uniti. La JCR, soprattutto tramite l’ERP argentina, ha avuto relazioni intense con la Quarta internazionale, in particolare con i francesi della Ligue communiste révolutionnaire che appoggiarono l’opzione armata in Argentina. Gli storici più accreditati spiegano come la JCR, che le feroci dittature militari affrontarono dispiegando il piano Condor, entrò in crisi nel 1977 a seguito delle divisioni emerse all’interno dell’ Erp e alle relazioni stabilite dal Mir con Cuba in vista di un rientro in Cile. Un colpo molto duro arrivò nel 1975 con l’arresto e la tortura in Paraguay, da parte della polizia segreta di Alfredo Stroessner, di due dei suoi maggiori dirigenti: Jorge Fuentes soprannominato “El Trosko”, membro del Mir cileno, e Amilcar Santucho esponente dell’Erp argentino. Nella metà degli anni 70, la JCR che aveva il suo massimo radicamento in America latina, aprì delle sedi in Messico, ad Algeri e in Europa, dove per un periodo stabilì il suo segretariato centrale. E’ probabile che nel 1978, grazie alla rete degli esuli, si sia tentato di rilanciare la struttura internazionalista. Questo spiegherebbe le riunioni di Madrid e Parigi, anche se sembra che in questa fase la JCR non avesse più alcuna operatività reale. Aldo Marchesi, ritenuto uno degli studiosi più competenti delle vicende di questa organizzazione rivoluzionaria, scrive che in alcuni rapporti dei Servizi dei regimi Sud dittatoriali Americani si riferiscono riunioni tenute in Europa, dopo il 1977, con formazioni rivoluzionarie locali da coordinamenti indicati con la sigla JCR, che tuttavia non avevano più l’estensione organizzativa della prima JCR [10].

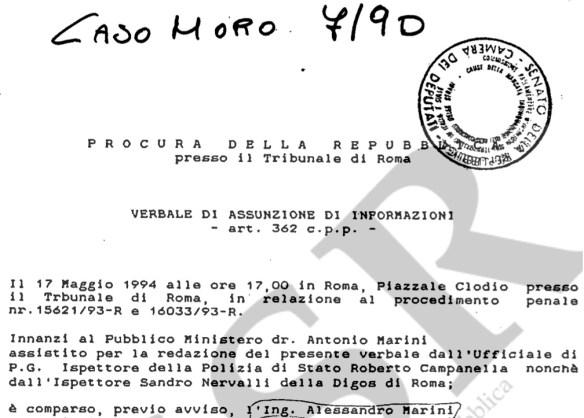

La nota del 15 aprile 1978

Il 5 aprile 1978 un’agenzia di stampa di destra, l’Aipe, dirama un dispaccio (n° 1640) in cui si riporta un allarme dei servizi di sicurezza francesi sul rischio di un nuovo gesto spettacolare.

Il 5 aprile 1978 un’agenzia di stampa di destra, l’Aipe, dirama un dispaccio (n° 1640) in cui si riporta un allarme dei servizi di sicurezza francesi sul rischio di un nuovo gesto spettacolare.

«Il servizio segreto francese, cioè lo SDECE, – riferisce l’agenzia – è in stato di preallarme. Ha informazioni in base alle quali i terroristi comunisti europei stanno preparando spettacolari imprese, questa volta contro impianti e servizi, in alcuni Paesi dell’Europa Occidentale. Questo allarme è stato comunicato anche alle autorità di sicurezza dell’Italia, che oggi è il Paese più esposto al terrorismo comunista» [11].

La nota d’agenzia suscita una richiesta di verifiche e spiegazioni all’interno del Sismi. Il 15 aprile il Servizio redige un appunto di particolare interesse, in «Visione per il signor Capo Reparto», in cui nonostante la presenza di alcuni omissis (di cui sarebbe necessario provvedere alla rimozione) emergono ulteriori informazioni, per esempio un allarme del mese di Gennaio 1978 che avrebbe interessato le città di Londra e Parigi, e dal quale si scopre la presenza di altri documenti non ancora resi pubblici [12].

L’estensore precisa che «nessun preallarme relativo ad attentati terroristici in Europa Occidentale è recentemente pervenuto da Omissis. Siamo stati invece noi, nel gennaio scorso ad estendere in Omissis [nel testo sono appuntati a mano i numeri di protocollo di documenti ancora non versati in Acs, nel fondo della direttiva Prodi, 361=2 pal 38 (1512 + 1514)] un allarme (all. 2) pervenutoci da “R” ed interessante in particolar modo Londra e Parigi.

Poiché in tale messaggio si fa riferimento ad “organizzazioni terroristiche europee” non è da escludere che si tratti proprio di quello cui fa riferimento la nota d’agenzia».

«Altro Stato d’allarme – prosegue sempre la precisazione del Sismi – esteso più recentemente in Omissis» è quello in allegato 2 [numero aggiunto a penna insieme ai protocolli 1526 + 1527 + 1528, rispettivamente il cablo proveniente da Beirut, e la stessa informazione girata al Sisde, Ministero interni e Servizi alleati] [13] sempre originato da “R”.

E anche tale messaggio ha qualche assonanza con la nota d’agenzia poiché si parla di una “operazione di notevole portata” e nella nota si dice “spettacolari imprese”. Non si dispone di elemento utile a risalire al responsabile della diffusione delle notizie di cui alla nota successiva».

L’allarme dello Sdece francese sarebbe stato – almeno stando a quanto sostiene il Sismi – soltanto un’eco delle informative diffuse dal Servizio italiano presso quelli alleati. Ma quel che appare ancora più interessante in questo documento, con il beneficio del dubbio degli omissis, è l’indicazione di Londra e Parigi come sedi possibili degli attentati.

1/continua

Note

[1] ACS, “Caso Moro”, fondo Ministero Interno Gabinetto Speciale (MIGS) busta 11. Tra i quesiti affrontati dal Servizio militare al punto a) si chiedeva (pag. 2), «se vi sono state informazioni, comunque collegabili alla strage di via Fani, concernenti possibili azioni terroristiche nel periodo precedente il sequestro di Aldo Moro e come tali informazioni siano state controllate ed eventualmente utilizzate»; al punto b) (pag. 10) «se Moro abbia ricevuto, nei mesi precedenti il rapimento, minacce o avvertimenti diretti a fargli abbandonare l’attività politica».

Prima di fornire risposte sulle informazioni raccolte e l’attività di prevenzione svolta, il Sismi precisa, senza lasciare spazio ad interpretazioni, che «Nel periodo antecedente la strage di Via Fani non risulta che il SISMI abbia mai raccolto elementi che potessero far in qualche modo prevedere lo insorgere della vicenda MORO, sia sotto il profilo dell’acquisizione di informazioni su possibili e dirette azioni terroristiche e sia dal punto di vista dell’esistenza di semplici minacce od avvertimenti nei confronti del Parlamentare».

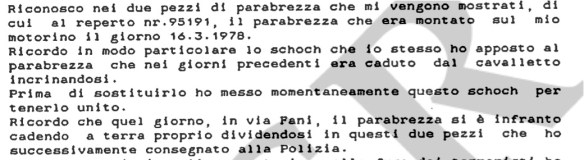

[2] Sul presunto «sequestro annunciato», parafrasi di un famoso libro di Garcia Marquez, si rinvia al volume di Vladimiro Satta, Odissea del caso Moro, Edup edizioni 2003, pagina 150, in cui l’autore ricostruisce con dovizia di particolari gli episodi dei falsi allarmi avvenuti sotto lo studio personale di Aldo Moro in via Savoia. In particolare la presenza di un motociclista sospetto con in mano un oggetto luccicante che poteva corrispondere ad una pistola, segnalata da Franco Di Bella, allora direttore del Corriere della sera, l’11 novembre 1977. L’uomo intravisto anche da altri testimoni venne poi identificato. Aveva precedenti per scippo ma la perquisizione della sua abitazione non diede alcun esito. Il secondo episodio del 4 febbraio 1978 riguardò un dipendente del Banco di Roma, Franco Moreno, visto aggirarsi con fare sospetto, secondo le impressioni ricavate da un testimone, nei pressi dello studio privato di Moro. Anche qui l’allarme risultò privo di qualsiasi fondamento.

[3] Vedi in proposito l’articolo di Marco Clementi sui documenti presenti nello studio privato di Aldo Moro in via Savoia a Roma, in https://insorgenze.net/2016/01/03/per-la-nato-moro-non-possedeva-segreti-che-mettessero-a-rischio-la-sicurezza-atlantica-2/

[4] Basti ricordare che il giorno del sequestro Repubblica aveva lanciato in prima pagina l’ipotesi che il collettore di tangenti della vicenda, sotto il nome in codice di Antelope Coobler, fosse lo stesso Moro. Edizione subito ritirata e sostituita con una nuova totalmente agiografica appena si diffuse la notizia del sequestro.

[5] Secondo quanto riferito da Nicola Rana, uno dei più stretti collaboratori di Moro che lavorava nell’ufficio privato del presidente Dc, fu lui stesso e non Moro a convocare il capo della polizia nello studio di via Savoia per ragioni che attenevano ad una serie di episodi: il caso Moreno e il furto reiterato dell’autoradio dalla sua automobile privata. Nell’audizione del 30 settembre 1980, davanti alla prima commissione Moro, Rana riferisce di aver incontrato il 15 marzo 1978 a sera, nell’ufficio di via Savoia, il capo della Polizia Parlato. Questa informazione contrasta con una relazione del 22 febbraio 1979, redatta dal capo della Digos e indirizzata al questore di Roma De Francesco, nella quale Domenico Spinella riferisce di esser andato di persona il 15 a sera in via Savoia per organizzare la vigilanza dell’ufficio nelle ore di assenza di Moro e della sua scorta. Per altro nella stessa relazione Spinella ricorda che la notizia dell’agguato di via Fani gli arrivò quando si trovava nell’ufficio di De Francesco. Nell’ultima audizione del 16 febbraio 2016, Rana afferma di non ricordare più con esattezza chi venne la sera del 15 marzo, se il capo della Polizia con cui aveva notevole dimestichezza o Spinella. Tuttavia conferma le ragioni di quella visita: «Torno a ripetere che una preoccupazione specifica e diretta su queste vicende non l’avevamo. Il furto riguarda il fatto che per 5-6-7 volte fu tolta la radio alla mia macchina, che era un’A112. Molto probabilmente attirava l’attenzione di giovani scapestrati, che toglievano la radio. A un certo momento poi determinate cose prendono una direzione anche sul piano delle preoccupazioni, che fino a quel momento non avevo, perché era un periodo in cui il furto di auto alle macchine era di moda. Peraltro, la mia macchina era piuttosto attraente e, quindi, i ragazzacci ne erano attratti».

[6] ACS, Acsnas-1/direttiva Prodi/AISE Moro II (marzo 2015) articolazione 1 (div CS CT e COT)/14 Faldone/volume 2, file 4309, UFFICIO R reparto “D” 1626 Segreto.

[7] Audizione del Professor Marco Clementi, 17 giugno 2015, davanti alla nuova commissione d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro.

[8] Riguardo a tale ipotesi esiste tuttavia una secca smentita pronunciata da Nicola Rana nel corso della audizione tenuta davanti all’ultima commissione d’inchiesta Moro, cf. seduta n. 71 di Martedì 16 febbraio 2016.

[9] ACS, Caso Moro, MIGS, b. 16, SISMI, “Relazione per l’Inchiesta parlamentare sulla strage di via Fani, sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro”, p. 22

[10] Aldo Marchesi, in Geografías de la protesta armada: nueva izquierda y latinoamericanismo en el cono sur. El ejemplo de la Junta de Coordinación Revolucionaria, Sociohistórica 2009, n° 25, pp. 41-72, Memoria Académica.

[11] ACS, direttiva Prodi/AISE Moro II (marzo 2015) articolazione 1 (div CS CT e COT)/14 Faldone/volume 2, file 4221, 15 aprile 1978, 2 pal 38/1558 Riservato, 3 fogli.

[12] Ivi, primo foglio «VISIONE PER IL SIGNOR CAPO REPARTO».

[13] ACS, direttiva Prodi/AISE Moro II (marzo 2015) articolazione 1 (div CS CT e COT)/14 Faldone/volume 2, file 4299, 18 febbraio 1978, ore 12.25, 2 pal 38/1527 Riservatissimo; file 4304 sempre 18 febbraio 1978, ore 18.30, 2 pal 38/1528 Riservato.