| Corte d’appello di Perugia, 15 ottobre 2013, Pres. Est. Ricciarelli [Luca Masera]

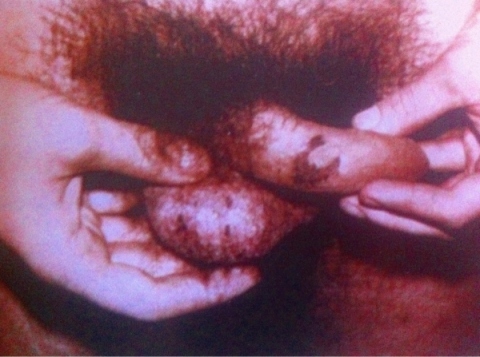

1.In un recente articolo di Andrea Pugiotto dedicato al tema della mancanza nel nostro ordinamento del reato di tortura (Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c’è, in questa Rivista, 27 febbraio 2014), l’autore prende in esame gli argomenti utilizzati più di frequente da chi intenda negare rilevanza al problema, e nel paragrafo dedicato all’argomento per cui la questione “non ci riguarda”, elenca una serie di casi di tortura accertati in sede giudiziaria. La sentenza della Corte d’appello di Perugia qui disponibile in allegato aggiunge a questo terribile elenco un nuovo episodio, riconducibile peraltro al medesimo pubblico ufficiale già autore di un fatto di tortura citato nel lavoro di Pugiotto.2. In sintesi la vicenda oggetto della decisione.Nel maggio 1978 Enrico Triaca viene arrestato nell’ambito delle indagini per il sequestro e l’uccisione dell’on Moro, in quanto sospettato di essere un fiancheggiatore delle Brigate Rosse. Nel corso di un interrogatorio di polizia svoltosi il 17 maggio, il Triaca riferisce di aver aiutato un membro dell’organizzazione a trovare la sede per una tipografia clandestina, e di avere ricevuto dalla medesima persona la pistola, che era stata rinvenuta in sede di perquisizione; il giorno successivo, sempre interrogato dalla polizia, indica altresì il nominativo di alcuni appartenenti all’organizzazione. Le dichiarazioni rese all’autorità di polizia vengono poi confermate al Giudice istruttore durante un interrogatorio svoltosi alla presenza del difensore. Il 19 giugno, nel corso di un nuovo interrogatorio, il Triaca ritratta quanto affermato in precedenza, affermando “di essere stato torturato e precisando che verso le 23.30 del 17 maggio era stato fatto salire su un furgone in cui si trovavano due uomini con casco e giubbotto, era stato bendato e fatto scendere dopo avere percorso sul furgone un certo tratto, infine era stato denudato e legato su un tavolo: a questo punto mentre qualcuno gli tappava il naso qualcun altro gli aveva versato in bocca acqua in cui era stata gettata una polverina dal sapore indecifrabile; contestualmente era stato incitato a parlare”. In seguito a queste dichiarazioni, il Triaca viene rinviato a giudizio per il delitto di calunnia presso il Tribunale di Roma, che perviene alla condanna senza dare seguito ad alcuno degli approfondimenti istruttori indicati dalla difesa; la sentenza viene poi confermata in sede di appello e di legittimità.La Corte d’appello di Perugia viene investita della vicenda in seguito all’istanza di revisione depositata dal Triaca nel dicembre 2012. La Corte afferma in primo luogo che “il giudizio di colpevolezza si fondò su argomenti logici, in assenza di qualsivoglia preciso elemento probatorio tale da far apparire impossibile che l’episodio si fosse realmente verificato. Tale premessa è necessaria per comprendere il significato del presente giudizio di revisione, volto ad introdurre per contro testimonianze, aventi la funzione di accreditare specificamente l’episodio della sottoposizione del Triaca allo speciale trattamento denominato waterboarding”. Nel giudizio di revisione vengono dunque assunte le testimonianze di un ex Commissario di Polizia (Salvatore Genova) e di due giornalisti (Matteo Indice e Nicola Rao) che avevano svolto inchieste su alcuni episodi di violenze su detenuti avvenute dalla fine degli anni Settanta ai primi anni Ottanta (la vicenda più nota è quella relativa alle violenze commesse nell’ambito dell’indagine sul sequestro del generale Dozier nel gennaio 1982: è l’episodio cui viene fatto cenno nel lavoro del prof. Pugiotto, citato sopra) ad opera di un gruppo di poliziotti noto tra le forze dell’ordine come “i cinque dell’Ave Maria”, agli ordini del dirigente dell’Ucigos Nicola Ciocia, soprannominato “prof. De Tormentis”. Il Genova (che aveva personalmente assistito agli episodi relativi al caso Dozier) aveva organizzato, in due distinte occasioni, un incontro tra i suddetti giornalisti ed il Ciocia, il quale ad entrambi aveva riferito delle violenze commesse dal gruppo da lui diretto sul Triaca, che era stato il primo indagato per reati di terrorismo ad essere sottoposto alla pratica del waterboarding, in precedenza “sperimentata” su criminali comuni. Sulla base di queste convergenti testimonianze, e ritenendo che “la mancata escussione della fonte diretta non comporta inutilizzabilità di quella indiretta, peraltro costituente fonte diretta del fatto di per sé rilevante della personale rilevazione da parte del Ciocia”, la Corte conclude che “la pluralità delle fonti consente di ritenere provato che un soggetto, rispondente al nome di Nicola Ciocia, confermò di avere, quale funzionario dell’Ucigos al tempo del terrorismo, utilizzato più volte la pratica del waterboarding (…) la stessa pluralità delle fonti, sia pur – sotto tale profilo – indirette, consente inoltre di ritenere suffragato l’assunto fondamentale che a tale pratica fu sottoposto anche Enrico Triaca”. La sentenza di condanna per calunnia a carico del Triaca viene quindi revocata, e viene disposta la trasmissione degli atti alla Procura di Roma per quanto di eventuale competenza a carico del Ciocia (la Corte ovviamente è consapevole del lunghissimo tempo trascorso dei fatti, ma reputa che “la prescrizione va comunque dichiarata e ad essa il Ciocia potrebbe anche rinunciare”).

3. La sentenza in allegato rappresenta solo l’ultima conferma di quanto la tortura sia stata una pratica tutt’altro che sconosciuta alle nostre forze di polizia durante il periodo del terrorismo. La squadra di agenti comandata dal Ciocia ed “esperta” in waterboarding non agiva nell’ombra o all’insaputa dei superiori: a quanto riferito dal Genova, della cui attendibilità la Corte non mostra di aver motivo di dubitare, i metodi dei “cinque dell’Ave Maria” erano ben noti a quanti, nelle forze dell’ordine, si occupavano di terrorismo, ed addirittura la sentenza riferisce come, in un’intervista rilasciata dallo stesso Ciocia, egli riferisca che l’epiteto di “prof. De Tormentis” gli fosse stato attribuito dal vice Questore dell’epoca, Umberto Improta. Quando poi una delle vittime, come il Triaca, trovava il coraggio per denunciare quanto subito, le conseguenze sono quelle riportate nella sentenza allegata: condanna per calunnia, senza che Il Tribunale svolga alcuna indagine per accertare la falsità di quanto riferito.

Il quadro che emerge dalla sentenza è insomma a tinte assai fosche. Negli anni Settanta-Ottanta, operava in Italia un gruppo di funzionari di polizia dedito a pratiche di tortura; e l’esistenza di questo gruppo era ben nota e tollerata all’interno delle forze dell’ordine, anche ai livelli più alti. La magistratura in alcuni casi ha saputo reagire a queste intollerabili forme di illegalità (esemplare è il processo, anch’esso citato nel lavoro di Pugiotto, celebrato presso il Tribunale di Padova nel 1983 in relazione proprio ai fatti relativi al caso Dozier), in altre occasioni, come quella oggetto della sentenza qui in esame, ha preferito voltarsi dall’altra parte, colpevolizzando le vittime della violenza per il fatto di avere voluto chiedere giustizia .

La sentenza non riferisce fatti nuovi: le fonti su cui si basa la decisione sono le testimonianze di due giornalisti, che avevano pubblicato in libri ed articoli le vicende e le confessioni poste a fondamento della revisione. Fa comunque impressione vedere scritto in un provvedimento giudiziario, e non in un reportage giornalistico, che nelle nostre Questure si praticava la tortura; e fa ancora più impressione se si pensa che la metodica utilizzata, il famigerato waterboarding, è la medesima che in anni più recenti è stata utilizzata dai servizi segreti americani per “interrogare” i sospetti terroristi di matrice islamista: passano gli anni, ma la tortura e le sue tecniche non passano di moda.

Ormai sono trascorsi decenni dalle condotte del prof. De Tormentis e della sua squadra, ed al di là del dato formale – posto in luce dalla Corte perugina – che la prescrizione è rinunciabile, davvero non ci pare abbia molto senso immaginare la riapertura di inchieste penali volte a concludersi invariabilmente con una dichiarazione di estinzione del reato, per prescrizione o per morte del reo, considerato il lunghissimo tempo trascorso dai fatti. Più che alla ricerca di verità giudiziarie, la sentenza qui allegata deve piuttosto condurre ad essere meno perentori nel sostenere la tesi, così diffusa nel dibattito pubblico e storiografico, secondo cui il nostro ordinamento, a differenza di altri, ha sconfitto il terrorismo con le armi della democrazia e del diritto, senza rinunciare al rispetto dei diritti fondamentali degli imputati e dei detenuti. In larga misura ciò è vero, ma è anche vero – e questa sentenza ce lo ricorda quasi brutalmente – che anche nel nostro Paese si è fatto non sporadicamente ricorso a strumenti indegni di un sistema democratico: è bene ricordarlo, per evitare giudizi troppo facilmente compiaciuti su un periodo così drammatico della nostra storia recente, e sentenze come quella di Perugia ci aiutano a non perdere la memoria.

Le torture contro i militanti della lotta armata

Gli anni spezzati dalla tortura di Stato

|