Rivelazioni – Giuliano Ferarra: «Li convincemmo noi. Cossiga, Pecchioli, Berlinguer, Caselli e Violante sapevano»

In questa intervista Giuliano Ferrara, oggi direttore del Foglio ma all’epoca importante dirigente della federazione torinese del Pci, riempie dei tasselli importanti che consentono di ricostruire il sistema della giustizia d’eccezione messo in piedi a partire dalla fine degli anni 70 per combattere l’azione delle formazioni della sinistra rivoluzionaria che conducevano la loro offensiva armata nelle fabbriche e nei quartieri delle periferie urbane. Oltre ad aver incontrato i giurati popolari sorteggiati per comporre la giuria, Ferrara rivela anche di avere fatto delle riunioni politiche, sempre nelle sedi del Pci, con il magistrato Giancarlo Caselli che aveva condotto l’inchiesta contro le Brigate rosse, per concordare una comune strategia antiterrorismo. Una circostanza che trova conferma in una precedente intervista rilasciata da Saverio Vertone sul Corriere della sera dell’11 dicembre 1994: «I rapporti di Caselli con il Pci erano strettissimi, fino a divenire più avanti nel tempo, statuari, organizzativi. Partecipava alle riunioni dei comitati federali. Forse, ma non ne sono certo, prendeva anche la parola alle riunioni di segreteria: discuteva di politica, naturalmente. Però non dimentichiamoci che allora discutere di politica significava affrontare il problema dell’emergenza terrorismo. Caselli era il rappresentante dell’ “intransigenza democratica”, teorizzava la supplenza della magistratura dinanzi al cedimento degli organismi pubblici. Io e Ferrara concordavamo con lui sulla necessità di mantenere una linea dura»

di Paolo Persichetti

Questa intervista è apparsa in versione ridotta su Il Riformista del 10 novembre 2010 e in versione integrale su Gli Altri del 12 novembre 2010

Dopo due anni costellati da rinvii, il 9 marzo 1978 si apre a Torino il processo al cosiddetto “nucleo storico delle Brigate rosse”. 46 imputati di cui 11 detenuti. Alla prima udienza – racconta Adelaide Aglietta, allora segretaria del partito radicale, nel suo, Diario di una giurata popolare al processo delle Brigate rosse, Milano libri edizioni 1979 – «scopro con mio enorme stupore che un giurato depone una rivoltella: accerterò nei mesi seguenti che anche altri girano costantemente armati». Il quotidiano torinese La Stampa descrive minuziosamente le imponenti misure di sicurezza: 4 mila uomini in assetto di guerra, teste di cuoio, tiratori scelti sui tetti intorno alla caserma Lamarmora trasformata in aula Bunker, novecento uomini addetti alle scorte. Nell’aula – ricorda sempre Aglietta – «la regia è perfetta: due persone su tre sono agenti in borghese camuffati per mimare l’intera scala sociale, dall’imbianchino all’impiegato, al signore borghese con loden e Repubblica sotto il braccio, al giovane finto estremista». Sarà il primo dei maxi-processi contro la lotta armata, dopo una maxi-inchiesta condotta dal giudice istruttore torinese Giancarlo Caselli che aveva accorpato, suscitando polemiche e accuse di forzatura, tre differenti filoni d’indagine svolti in città diverse. Il primo rinvio (maggio 1976) c’era stato perché gli imputati con un gesto a sorpresa avevano revocato i difensori. Ribaltando i ruoli nel processo da accusati si erano proclamati accusatori dello “Stato imperialista delle multinazionali” e innovando la tradizione del “processo rottura” annunciavano l’inizio del processo guerriglia, gettando così nello scompiglio l’intera macchina processuale. Il secondo rinvio è dell’anno successivo, dopo l’uccisione, il 28 aprile 1977, del presidente dell’ordine degli avvocati di Torino Fulvio Croce che aveva assunto la difesa d’ufficio nonostante la volontà contraria degli imputati. Il 3 maggio 1977 solo 4 degli 8 giudici popolari avevano accettato la nomina. Per arrivare a comporre l’intera giuria ci vollero ancora un anno e 40 estrazioni. 210 furono i rifiuti tra gli avvocati per le nomine d’ufficio. Il sorteggio, la fiction sceneggiata da Giovanni Fasanella (a proprosito: quando verranno chiamati dei veri storici a fornire consulenze invece dei soliti imprenditori della dietrologia giornalistica?) andata in onda su Raiuno non racconta però la storia di questi giurati embedded. Per saperne qualcosa di più ho incontrato Giuliano Ferrara, oggi direttore del Foglio ma all’epoca attivissimo responsabile delle fabbriche per la federazione torinese del Pci. In un libro di Maurizio Caprara, Lavoro riservato. I cassetti segreti del Pci, Feltrinelli 1997, aveva rivelato che tra i suoi incarichi di allora c’erano state anche «alcune riunioni con giurati del maxi-processo contro i brigatisti per convincerli a non rinunciare all’incarico».

Dopo due anni costellati da rinvii, il 9 marzo 1978 si apre a Torino il processo al cosiddetto “nucleo storico delle Brigate rosse”. 46 imputati di cui 11 detenuti. Alla prima udienza – racconta Adelaide Aglietta, allora segretaria del partito radicale, nel suo, Diario di una giurata popolare al processo delle Brigate rosse, Milano libri edizioni 1979 – «scopro con mio enorme stupore che un giurato depone una rivoltella: accerterò nei mesi seguenti che anche altri girano costantemente armati». Il quotidiano torinese La Stampa descrive minuziosamente le imponenti misure di sicurezza: 4 mila uomini in assetto di guerra, teste di cuoio, tiratori scelti sui tetti intorno alla caserma Lamarmora trasformata in aula Bunker, novecento uomini addetti alle scorte. Nell’aula – ricorda sempre Aglietta – «la regia è perfetta: due persone su tre sono agenti in borghese camuffati per mimare l’intera scala sociale, dall’imbianchino all’impiegato, al signore borghese con loden e Repubblica sotto il braccio, al giovane finto estremista». Sarà il primo dei maxi-processi contro la lotta armata, dopo una maxi-inchiesta condotta dal giudice istruttore torinese Giancarlo Caselli che aveva accorpato, suscitando polemiche e accuse di forzatura, tre differenti filoni d’indagine svolti in città diverse. Il primo rinvio (maggio 1976) c’era stato perché gli imputati con un gesto a sorpresa avevano revocato i difensori. Ribaltando i ruoli nel processo da accusati si erano proclamati accusatori dello “Stato imperialista delle multinazionali” e innovando la tradizione del “processo rottura” annunciavano l’inizio del processo guerriglia, gettando così nello scompiglio l’intera macchina processuale. Il secondo rinvio è dell’anno successivo, dopo l’uccisione, il 28 aprile 1977, del presidente dell’ordine degli avvocati di Torino Fulvio Croce che aveva assunto la difesa d’ufficio nonostante la volontà contraria degli imputati. Il 3 maggio 1977 solo 4 degli 8 giudici popolari avevano accettato la nomina. Per arrivare a comporre l’intera giuria ci vollero ancora un anno e 40 estrazioni. 210 furono i rifiuti tra gli avvocati per le nomine d’ufficio. Il sorteggio, la fiction sceneggiata da Giovanni Fasanella (a proprosito: quando verranno chiamati dei veri storici a fornire consulenze invece dei soliti imprenditori della dietrologia giornalistica?) andata in onda su Raiuno non racconta però la storia di questi giurati embedded. Per saperne qualcosa di più ho incontrato Giuliano Ferrara, oggi direttore del Foglio ma all’epoca attivissimo responsabile delle fabbriche per la federazione torinese del Pci. In un libro di Maurizio Caprara, Lavoro riservato. I cassetti segreti del Pci, Feltrinelli 1997, aveva rivelato che tra i suoi incarichi di allora c’erano state anche «alcune riunioni con giurati del maxi-processo contro i brigatisti per convincerli a non rinunciare all’incarico».

Ferrara, davvero il Pci ti ha dato un incarico del genere?

Ferrara, davvero il Pci ti ha dato un incarico del genere?

Bisogna ricostruire il contesto, il clima che si viveva a Torino. Parliamo di anni in cui ogni settimana c’era un omicidio, una gambizzazione, un incendio in una fabbrica, un arresto, la scoperta di un covo. Insomma una situazione molto drammatica, intensa, spettacolare. Era una sorte di guerra civile dispiegata. Io mi occupavo delle fabbriche, della Fiat, di operai, del sindacato, poi ero nella segreteria della Federazione. La società torinese era intrisa di questo problema. Allora quando ci fu la questione del processo alle Br la città si bloccò, nel senso che tutto il processo si bloccò intorno al fatto che non si trovavano i giurati per la paura. Era una cosa devastante per noi. Voleva dire proprio che c’era una resa e allora ci muovemmo per trovare questi giurati.

Come?

Beh, quando venivamo a sapere che c’era qualcuno scelto ma che non voleva, allora intervenivamo. Nella società operaia ci sono delle relazioni parentali, amicali. Il partito era molto ramificato, era molto presente, ci veniva detto ed io andavo come responsabile dell’antiterrorismo.

La legge dice che i giurati non possono essere influenzati.

Certo che era una forzatura, una cosa totalmente non garantista, da emergenzialismo devastante. Per questo era un lavoro che facevamo segretamente, riservatamente. Però sentivo che avevo una forte giustificazione etica. D’altra parte facemmo anche il questionario antiterrorismo con la domanda numero 5 che invitava alla delazione. Insomma c’era una crisi dello Stato evidente che poi diventò parossistica durante il processo Moro, tra l’altro le date coincidono. Lo Stato era debole e flebile il progetto del compromesso storico. Però non ci fu nessuna germanizzazione, come si diceva all’epoca. Non c’è mai stata alcuna Stammheim. L’unica cosa è stata via Fracchia, l’eccidio della direzione della colonna genovese delle Br.

Ma così difendevate la legalità con l’illegalità?

Noi eravamo una specie di controterrorismo. Un giorno mio padre me lo disse, «ma tu sei un controterrorista». Contrariamente a quanti consideravano il terrorismo un fenomeno isolato, minoritario, totalmente avulso dalle lotte sociali, che era poi la versione di comodo di una parte del Pci, ritenevo già allora il terrorismo una cosa molto seria. Un partito armato con un progetto socialmente sostenuto da ragioni forti, da movimenti di massa, da situazioni nuove nella fabbrica, da una dottrina. La fabbrica non era più solo un luogo dello sfruttamento, che è un rapporto matematico, era il luogo dell’oppressione. La volontà di impedire quel processo di oppressione ha creato Il fenomeno del terrorismo politico di matrice marxista in tutta Europa, Raf e Brigate rosse. Se tu riconosci questo allora capisci le ragioni di quell’atto. Se fossero stati soltanto delle pattuglie scollegate dalla società non ce ne sarebbe stato bisogno.

Ma se la lotta armata nasceva dall’oppressione non sarebbe stata più opportuna una risposta politica? Le vostre scelte sembrano confermare invece quanto dicevano i prigionieri delle Br: «il processo messo in scena non è giustizia ma un atto di guerra».

Sì, ma lo Stato di diritto doveva essere salvato. Io sono marxista, dietro l’involucro formale dello Stato di diritto c’è la sostanza, cioè la forza.

Più che Marx mi sembra il discorso di Carl Schmitt.

Ovviamente non nego il formalismo giuridico di cui c’è bisogno, dico che è un involucro, poi dentro c’è un contenuto, una sostanza, i rapporti sociali.

Caselli nel rinvio a giudizio aveva definito le Br una nuova forma di criminalità sprovvista di contenuti politici.

Questa idea del terrorismo come di una pattuglia di persone separate dal contesto sociale italiano è sbagliatissima. Sei mesi prima di via Fracchia, quelli che dormivano lì e che erano nella direzione strategica delle Br, erano avanguardie operaie di fabbrica. Il terrorismo non era criminalità organizzata. Era azione politica che andava al cuore dello Stato, quindi se ti identificavi, se ti immedesimavi con lo Stato, a differenza di Sciascia che se la passava bene dicendo che non stava né con gli uni né con gli altri, non potevi agire altrimenti. Noi ci identificavamo e facevamo quello che consideravamo il nostro dovere. Certo ci voleva anche una certa dose di fanatismo allora per fare cose di questo genere.

Ma le Br non hanno mai fatto minacce dirette ai giurati popolari. Lo testimonia Adelaide Aglietta e le inchieste successive non hanno mai fornito una sola prova che ci fosse stata anche solo l’idea di colpire un giurato.

La percezione era che chi combatteva una battaglia legale contro le Brigate rosse rischiava. Era evidente che c’era un conflitto condotto con argomentazioni molto suggestive, perché le Br dicevano: «mica spariamo a voi, noi spariamo alla vostra funzione». Quindi alla funzione del secondino, alla funzione dell’avvocato Croce, a tutte le tutele corporative, al capo reparto. Chiunque dovesse svolgere un certo ruolo era minacciato, a prescindere da minacce effettive.

Dove avvenivano questi incontri?

Dove avvenivano questi incontri?

Nelle sedi del partito. Mi ricordo una riunione a Lingotto. Adesso sembra chissà che cosa, ma tutto era fatto con una certa eleganza, mica dicevamo «dovete entrare a far parte della giuria e dargli l’ergastolo». Facevamo un’opera di persuasione. Una specie di antidoto contro la paura. Spiegavamo che partecipare ad una giuria è un dovere civico, che se non si arrivava a costituire questa giuria la città e un pezzo importante dell’Italia sarebbero cadute in uno stato di ripiegamento di fronte ad una offensiva violenta che semina lutti, che crea problemi. Davamo il nostro suggerimento e poi naturalmente offrivamo una mano, al di là della mano che dava lo Stato. Lo Stato offriva una sua protezione, noi potevamo aggiungere anche la nostra.

Che tipo di protezione?

Per esempio case. Chiedevamo: «Dicci quali sono i tuoi problemi, se hai paura. Sappi che noi ci siamo».

Fornivate anche armi?

No, non mi risulta. Può essere che questo consiglio sia venuto dalle forze di polizia. Il ministero dell’Interno suggeriva spesso di armarsi. Lo disse anche a me ed io comprai una rivoltella, presi il porto d’armi.

Tra le persone incontrate c’è stato qualcuno che alla fine ha detto no?

Sì, moltissime persone. Anzi ricordo più sconfitte che risultati.

Si trattava di una iniziativa autonoma della federazione di Torino oppure c’era stata una indicazione dalla sezione problemi dello Stato diretta da Pecchioli?

Certo la direzione era informata. Ma era una iniziativa nostra. In quel clima non c’era niente di più ovvio che fare questo.

Il rapporto con Pecchioli come era?

Pecchioli era torinese, era stato partigiano, era legatissimo a tutte le forze reali del partito. Veniva spesso, si fermava. In federazione c’era ancora la generazione della Resistenza divisa in due: quelli che tifavano per i terroristi, che pure c’erano, non dico quelli come Lazagna, ma quelli che dicevano «lasciateli fare i giovani, è inutile fare appelli accorati, hanno ragione loro». Quando cacciarono Lama dall’università erano tutti contenti, alla camera del lavoro e alla Fiom. E poi c’era l’altra generazione resistenziale, quella più dottrinale, quella più ortodossa, che invece diceva «No, questi sono un pericolo», gli amendoliani, insomma quelli più legati ad una tradizionale posizione d’apparato.

E le istituzioni? Il presidente della corte d’Assise Barbaro era al corrente di questa vostra attività?

E le istituzioni? Il presidente della corte d’Assise Barbaro era al corrente di questa vostra attività?

Non te lo so dire.

Giancarlo Caselli?

Penso che lo sapesse. Caselli e Violante facevano le riunioni con noi.

Il ministro degli Interni Francesco Cossiga era informato?

Sì, Cossiga era in stretto rapporto con Pecchioli, dunque sapeva. Almeno sette-otto persone, da Berlinguer in giù, avevano sicuramente notizia che il Pci a Torino si era attivato per cercare di comporre questa giuria.

Oggi, a distanza di oltre trent’anni, dopo tutto quello che è successo, rifaresti la stessa cosa?

E’ passato tanto tempo, ho un’altra età, ho appreso un sacco di lezioni. La storia ha replicato quindi non voglio fare il gradasso dicendo che rifarei tutto. Spero però che ci sia sempre un giovane, come me allora, capace di rifare la stessa cosa.

Link

Piperno: «Cossiga architetto dell’emergenza giudiziaria era convinto che con l’amnistia si sarebbero chiusi gli aspetti più orripilanti di quegli anni»

Enzo Traverso, années de plomb entre tabou et refoulement

Mario Moretti, Brigate rosse une histoire italienne

Steve Wright per una storia dell’operaismo

Solo Cossiga ha detto la verità sugli anni 70

Etica della lotta armata

Il nemico inconfessabile, anni 70

Ma quali anni di piombo: gli anni 70 sono stati anni d’amianto

Il Nemico inconfessabile, sovversione e lotta armata nell’Italia degli anni 70

Il caso italiano: lo stato di eccezione giudiziario

Francesco Cossiga, «Eravate dei nemici politici, non dei criminali»

Francesco Cossiga, «Vous étiez des ennemis politiques pas des criminels»

Dietrologia: chi spiava i terroristi

Quando la memoria uccide la ricerca storica – Paolo Persichetti

Storia e giornate della memoria – Marco Clementi

Doppio Stato, una teoria in cattivo stato – Vladimiro Satta

Dietrologia e doppio Stato nella narrazione storiografica della sinistra italiana-PaoloPersichetti

La teoria del doppio Stato e i suoi sostenitori – Pierluigi Battista

La leggenda del doppio Stato – Marco Clementi

Le thème du complot dans l’historiographie italienne – Paolo Persichetti

I marziani a Reggio Emilia – Paolo Nori

Ci chiameremo la Brigata rossa

Spazzatura, Sol dell’avvenir, il film sulle Brigate rosse e i complotti di Giovanni Fasanella

Lotta armata e teorie del complotto

Caso Moro, l’ossessione cospirativa e il pregiudizio storiografico

Il caso Moro

Gli angeli e la storia

Giustizialismo e lotta armata

Neanche il rapimento Sossi fu giudicato terrorismo

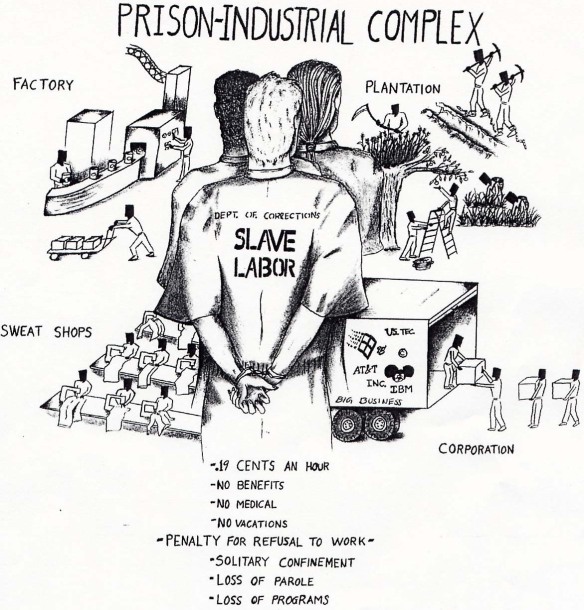

attento studioso di sociologia urbana, per descrivere il sistema penale californiano (Città di quarzo, manifestolibri 1991; Geografie della paura, Feltrinelli 1999; Il pianeta degli Slum, Feltrinelli 2006, sono solo alcune delle sue opere tradotte). Lo ricorda Angela Davis in una sua raccolta di saggi, Aboliamo le prigioni?, da poco pubblicata dalla Minimum fax.

attento studioso di sociologia urbana, per descrivere il sistema penale californiano (Città di quarzo, manifestolibri 1991; Geografie della paura, Feltrinelli 1999; Il pianeta degli Slum, Feltrinelli 2006, sono solo alcune delle sue opere tradotte). Lo ricorda Angela Davis in una sua raccolta di saggi, Aboliamo le prigioni?, da poco pubblicata dalla Minimum fax. coinvolgimento dell’impresa privata all’interno del sistema penitenziario. In parte ciò accade già. Alcuni servizi sono stati esternalizzati per ridurre costi e rendere maggiormente efficienti le prestazioni. Per esempio, in alcuni istituti penitenziari le cucine sono state date in gestione a cooperative sociali di ex detenuti. Nella casa circondariale di Velletri si produce addirittura del vino, il fuggiasco, ricavato da vitigni lavorati con cura da una cooperativa di detenuti. A Rebibbia e san Vittore sono attivi dei call center della Telecom. Niente a che vedere, ancora, con lo sfruttamento che le grandi privates corporation americane fanno della manodopera reclusa. L’idea è quella di favorire l’autoimprenditorialità sociale come uno dei percorsi di recupero e integrazione previsti dalla legge Gozzini, dove il lavoro è ritenuto un passaggio verso l’uscita graduale dal carcere, grazie alle misure alternative (lavoro esterno, semilibertà, affidamento in prova). Anche le condizioni contrattuali rispettano i parametri sindacali minimi previsti all’esterno: contributi, ferie, malattia. Ma la difficoltà di stare sul mercato va lentamente snaturando queste esperienze, risucchiate da logiche molto lontane dai loro presupposti iniziali. La pratica dei subappalti e il controllo del mercato da parte d’imprese più grandi condannano nel tempo queste esperienze locali. Il capitalismo ha le sue leggi.

coinvolgimento dell’impresa privata all’interno del sistema penitenziario. In parte ciò accade già. Alcuni servizi sono stati esternalizzati per ridurre costi e rendere maggiormente efficienti le prestazioni. Per esempio, in alcuni istituti penitenziari le cucine sono state date in gestione a cooperative sociali di ex detenuti. Nella casa circondariale di Velletri si produce addirittura del vino, il fuggiasco, ricavato da vitigni lavorati con cura da una cooperativa di detenuti. A Rebibbia e san Vittore sono attivi dei call center della Telecom. Niente a che vedere, ancora, con lo sfruttamento che le grandi privates corporation americane fanno della manodopera reclusa. L’idea è quella di favorire l’autoimprenditorialità sociale come uno dei percorsi di recupero e integrazione previsti dalla legge Gozzini, dove il lavoro è ritenuto un passaggio verso l’uscita graduale dal carcere, grazie alle misure alternative (lavoro esterno, semilibertà, affidamento in prova). Anche le condizioni contrattuali rispettano i parametri sindacali minimi previsti all’esterno: contributi, ferie, malattia. Ma la difficoltà di stare sul mercato va lentamente snaturando queste esperienze, risucchiate da logiche molto lontane dai loro presupposti iniziali. La pratica dei subappalti e il controllo del mercato da parte d’imprese più grandi condannano nel tempo queste esperienze locali. Il capitalismo ha le sue leggi.