Corre veloce il processo di Alessandria per la sparatoria del 5 giugno 1975 davanti la cascina Spiotta, dove era stato nascosto l’imprenditore vinicolo Vallarino Gancia, rapito dalla colonna torinese della Brigate rosse per autofinanziare l’organizzazione e nella quale morirono la fondatrice della Brigate rosse Margherita Cagol e alcuni giorni dopo, a seguito delle ferite riportate, l’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso.

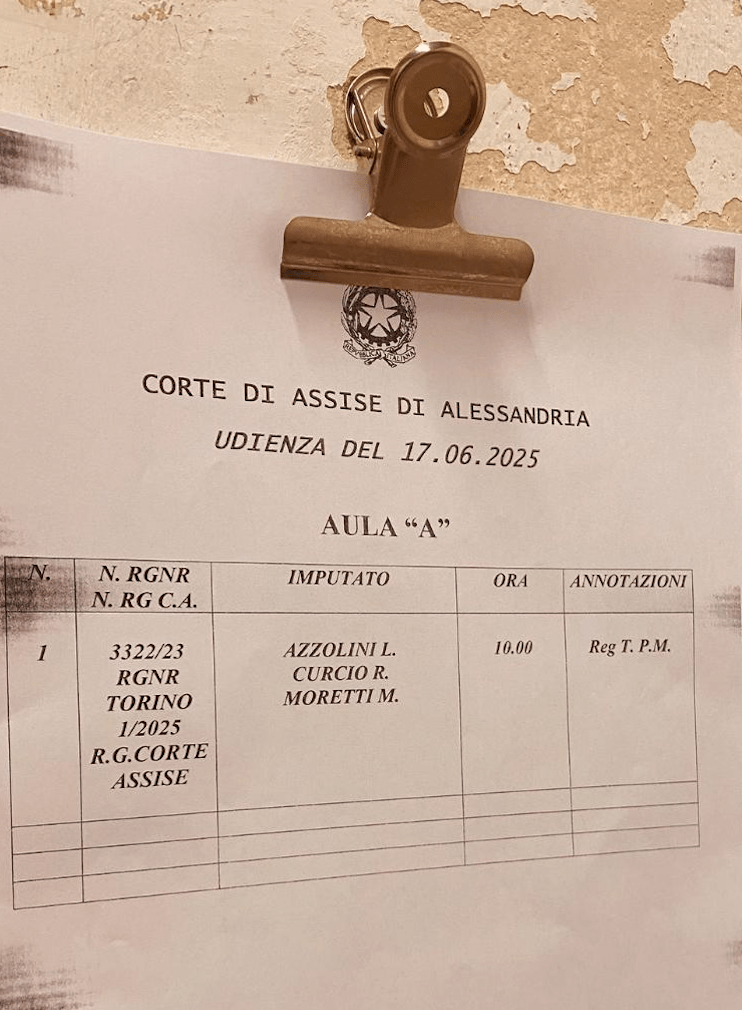

Nell’ultima udienza di martedì 10 febbraio, con l’esame del colonnello Bogliacino, capo del Ros di Torino e responsabile dell’indagine che ha portato all’incriminazione di tre ex appartenenti alle Brigate rosse, Lauro Azzolini, Renato Curcio e Mario Moretti, è terminato l’esame dei testi indicati dalla pubblica accusa. I pm hanno rinunciato agli altri quattro testimoni (tutti carabinieri) indicati all’inizio. Anche le parti civili, diversamente da quanto annunciato in avvio di processo, dove avevano promesso un’agguerrita battaglia, hanno assunto lo stesso sbrigativo atteggiamento. Il prossimo dieci marzo verranno esaminati i testi proposti delle difese e i cui nomi si conosceranno nei prossimi giorni.

Il nodo dei consulenti storici

Nella stessa udienza la corte dovrà sciogliere il nodo rilevante dei consulenti. L’avvocato Francesco Romeo, difensore di Mario Moretti, ha chiesto la testimonianza dello storico Marco Clementi, autore di diversi volumi e studi sulla storia politica del brigatismo rosso, per approfondire un aspetto centrale lungamente esaminato nel processo, ovvero le modalità operative e la storia della struttura organizzativa delle Brigate rosse. Un anno fa, quando venne proposto il nome di Clementi ci fu una levata di scudi dei pubblici ministeri Gatti e Santoriello, nonché delle parti civili, che alla fine proposero come «controprova» l’ex pubblico ministero Armando Spataro (ne abbiamo scritto qui). Un richiesta sorprendente perché avanzata dall’avvocato Guido Salvini, ex giudice istruttore e poi gip, ex collega e acerrimo avversario di Spataro che in un recente libro, Tiro al piccione, una storia del Palazzo di Giustizia, definisce più volte suo «persecutore» (insieme a «Borrelli, D’Ambrosio, Casson e ultima arrivata Grazia Pradella, oltre ai consiglieri del CSM che aprirono la procedura di incompatibilità ambientale»). Il presidente Paolo Bargero, che sta conducendo in maniera impeccabile il processo, dovrà dirimere la questione insieme alla corte.

Si tratta di un tema per nulla secondario e che è ritornato anche nel corso del lungo esame del colonnello Bogliacino, che proprio in avvio di udienza ha sottolineato l’approccio multidisciplinare dell’indagine. I cinque decenni di distanza dai fatti hanno inevitabilmente richiesto – ha spiegato il dirigente del Ros del capoluogo sabaudo – un notevole lavoro archivistico, con raccolta dei fascicoli processuali nelle sedi giudiziarie, negli archivi interni dei Ros e nelle sedi archivistiche istituzionali, come gli archivi di Stato, che hanno impegnato l’intera metà, forse più, della inchiesta. Al punto che è stato necessario l’aiuto di elementi del Ros di Roma non per le tipiche attività di intercettazione e pedinamento, o per l’acquisizione di prove scientifiche, ma per il reperimento e l’elaborazione dell’enorme quantità di documentazione scritta.

Indagini di polizia, ricerca storica o polizia della storia?

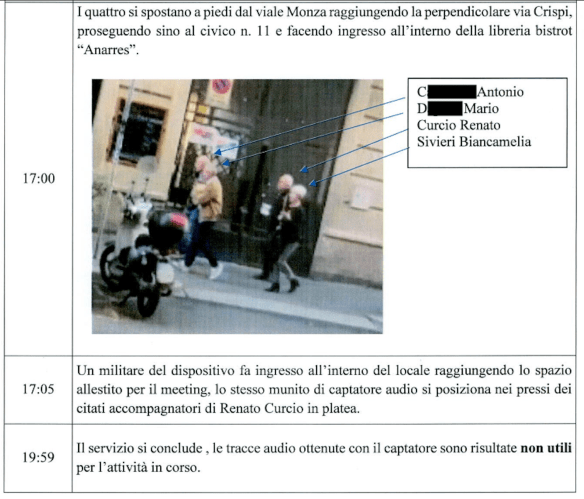

Caratteristiche tipiche di una indagine storica più che ti una inchiesta giudiziaria. Il colonnello ha ammesso che è stato condotto un enorme lavoro interpretativo della letteratura coeva prodotta dalle Brigate rosse. Chiara ammissione del fatto che ai carabinieri si è chiesto anche di fare gli storici. Questo intreccio sbilanciato tra ricerca storica, su una quantità importante di materiali documentali, ed elementi forensi tradizionali, più scarsi, come l’individuazione di tracce dattiloscopie, biologiche e grafologiche o lo studio della ex scena del crimine, molto meno l’analisi balistica perché i reperti sono stati distrutti nel frattempo, l’abnorme attività di intercettazione telefonica e ambientale in buona parte illegittima (come stabilito dalla stessa corte), hanno contraddistinto l’indagine e le udienze.

Altri aspetti richiamati dal colonnello del Ros e dai pm, come le similitudini operative e logistiche col precedente sequestro Sossi, oppure la presunta natura verticistica della struttura organizzativa brigatista, dipinta come un monolite, un mitologico cubo d’acciaio, hanno mostrato i limiti di rappresentazioni prive di temporizzazione storica. Un processo inevitabilmente sbilenco perché la storia fa fatica a restare costretta all’interno di una trama processuale e perché il teorema accusatorio, con il quale si chiede la condanna di Curcio e Moretti, è fondato unicamente sull’interpretazione di documenti dell’organizzazione e su libri da loro scritti.

Non esisteva ancora un esecutivo

Più interessante è stata la fase del controesame: dopo aver per tutto il tempo indicato la presenza continuativa di un «esecutivo» e di una «direzione strategica» già nel 1974-75 (rappresentazione funzionale al teorema che designa Curcio e Moretti come i registi a distanza del sequestro e quindi anche della sparatoria, tutto ciò ai fini della dimostrazione del loro concorso morale), retrodatando fino alle origini aspetti organizzativi successivi, davanti alle contestazioni dell’avvocato Romeo, il colonnello ha dovuto convenire che nel giugno 75 non c’era un «esecutivo» ma un «nazionale». Quando gli è stato chiesto dove avesse ricavato la presenza in quella fase di un esecutivo, ha risposto: «dall’esame dei documenti prodotti e dai libri stessi dei Br». Dunque da valutazioni soggettive e interpretazioni personali. Quando gli è stato chiesto quale termine viene impiegato nei libri degli imputati, ha riconosciuto che utilizzano la parola «nazionale». Davanti alle contestazioni mosse dall’avvocato Steccanella ha ammesso anche la differenza tra sequestro Sossi e Gancia per poi rispondere a una precisa domanda dell’avvocato Romeo che, nonostante il ritrovamento del bossolo vicino il corpo di Mara Cagol (leggi qui), non è stato sviluppato alcun ulteriore approfondimento investigativo perché le circostanze della morte della Cagol non hanno interessato l’inchiesta.

Ma dovrebbero interessare il processo rimettendo al centro tutto quello che accadde sulla collina della Spiotta quel 5 giugno di cinquantuno anni fa.

Sostieni Insorgenze

https://paypal.me/insorgenzeonline