Termina con questo intervento l’analisi dei trentadue documenti del carteggio Sismi-Olp-Fplp nei quali si affronta la vicenda dei lanciamissili sequestrati a Ortona nel novembre del 1979 e desecretati nei mesi scorsi. Potete trovare qui e qui le due puntate precedenti.

di Paolo Morando e Paolo Persichetti

Il carteggio «Giovannone Olp», come recita il titolo della copertina che lo raccoglie, è costituito da tredici cablogrammi, dodici dei quali provenienti dal capocentro Sismi di Beirut (fino al novembre 1981 si trattava del colonnello Stefano Giovannone, poi sostituito) ed uno inviato in direzione inversa dal centro Sismi di Roma al capocentro di Beirut. Inoltre, diciassette appunti, una minuta e una lettera. In linea generale gli appunti sono sintesi dei cablogrammi pervenuti in precedenza, otto di questi hanno finalità interna: sono diretti al direttore del Servizio, a superiori gerarchici o altre Divisioni del Servizio stesso. Significativi sono i tre appunti redatti per il nuovo direttore del Sismi, generale Ninetto Lugaresi, nel gennaio e febbraio 1982, nei quali si porta a conoscenza del nuovo direttore, riassumendola, la vicenda di Ortona, la spinosa trattativa che ne era seguita, la soluzione individuata e gli ultimi aspetti del contenzioso ancora aperti (risarcimento dei due lanciamissili sequestrati). I restanti nove appunti sono redatti per essere inviati al capo del governo, ai vari ministri interessati (Difesa, Giustizia, Esteri), talvolta al sottosegretario alla presidenza del consiglio che aveva delega sui Servizi e, circostanza importante, al Cesis, l’organo di coordinamento dei Servizi che a sua volta diramava gli stessi appunti al Servizio interno, il Sisde, ai vertici della polizia, all’Ucigos e agli altri organi di polizia interessati, come i carabinieri che avevano anche un loro canale attraverso il ministero della Difesa. Come vedremo meglio più avanti, conoscere i percorsi del flusso informativo consente di interpretare correttamente anche l’origine di informazioni riprese in documenti prodotti dagli organi di polizia dello Stato.

Stando alle testimonianze riportate da diversi membri della commissione Moro 2, che nel 2016 ebbero la possibilità di visionare il carteggio completo prodotto dal capocentro di Beirut, sottoposto all’epoca al livello più elevato di segretezza, l’intero fondo sarebbe costituito da circa 250 documenti che prenderebbero avvio dai primi anni ’70. I 32 documenti del carteggio, che coprono poco meno di un triennio, dal 15 novembre 1979 al 19 agosto 1982, appartengono ad un fascicolo «acquisito in copia dalla procura della repubblica di Roma – (strage di Ustica)». In sostanza, i 32 documenti sono stati così estrapolati per essere inviati alla magistratura romana.

Il nostro metodo di analisi

L’esame del carteggio consente di individuare cinque cicli nei quali si concentra il flusso di informazioni provenienti dal capocentro di Beirut, la produzione di appunti e un testo finale di valenza strategica. Questi cicli sono interpolati da latenze, periodi di silenzio che non lasciano traccia nel fascicolo di produzione documentale. Le latenze oscillano da un minimo di silenzio di poco meno di tre mesi ad un massimo di sette. La latenza più lunga è quella che va dal 14 ottobre 1980 al 22 maggio 1981, la più breve è quella dell’estate ’80, che va dal 2 luglio al 26 settembre successivo. Per comprendere la logica che stava dietro l’alternarsi dei flussi informativi e dei periodi di silenzio, è sufficiente sovrapporre la sequenza cronologica della documentazione presente nel fascicolo con quella della vicenda processuale sui lanciamissili di Ortona. Le due sequenze combaciano, vi è connessione intrinseca tra i due momenti e dunque un senso logico.

Primo flusso informativo

Il primo ciclo informativo che va dal 15 novembre al 17 dicembre 1979, costituito da sette cablogrammi e un appunto, riguarda quella che abbiamo definito “l’inchiesta”. In questa fase, come abbiamo già spiegato nelle precedenti puntate, il compito di Giovannone era quello di comprendere la dinamica dei fatti e capire se i lanciamissili entravano o uscivano dal territorio nazionale. In sostanza, se vi era stata violazione degli impegni presi nel 1973. Non ritorniamo su questo aspetto già abbondantemente affrontato. Accertato che i lanciamissili transitavano per raggiungere le coste libanesi, non vi era stata violazione della neutralità pattuita del territorio italiano bensì una interpretazione estensiva dell’accordo. Sul punto dei transiti, questione evocata nei documenti dell’82, si aprirà una trattativa specifica con l’intenzione da parte del Sismi di mettervi fine. Questo primo ciclo informativo termina il giorno dell’apertura del processo per direttissima a Chieti.

Secondo flusso informativo

Dopo un periodo di silenzio di 4 mesi si avvia il secondo flusso informativo con otto documenti che hanno inizio il 24 aprile 1980 e si chiude il 2 luglio successivo. È il momento della prima crisi, con un crescendo che arriva al cablo del 24 giugno e all’exit strategy del 2 luglio. È significativo che in questa fase si ha un solo cablogramma, quello del 24 giugno, il resto della documentazione è costituito da appunti e una minuta di trasmissione, in cui si informano governo, ministeri competenti, Cesis e ovviamente le gerarchie del Sismi stesso. È una fase molto complessa e confusa di fibrillazione dei rapporti tra le parti, di accavallarsi di notizie, dove il Fplp oscilla nelle sue rivendicazioni che vengono via via corrette dal collegio di difesa degli imputati. Slittano gli ultimatum, mentre fatti di cronaca italiani (le dichiarazioni del pentito delle Br Patrizio Peci) interferiscono sulla vicenda avvelenando il clima. Emerge alla fine l’opportunità di rinviare il processo d’appello. La presenza di numerosi appunti mostra che vi è una fase di intensa elaborazione da parte del Sismi e di attivazione del governo per trovare una soluzione. Sappiamo dalle precedenti puntate che il processo inizialmente previsto a settembre era stato improvvisamente anticipato a luglio, circostanza che acutizza in giugno la crisi, risolta con un intenso attivismo di Giovannone stesso che, su mandato del direttore del Sismi, interviene preso il capo di gabinetto del ministero della giustizia affinché la corte d’appello di L’Aquila rinvii il processo. Le pressioni giungono a buon fine la mattina del 2 luglio, quando giunge notizia del rinvio, come riporta l’appunto del giorno stesso dove si riferiscono in dettaglio tutte queste attività.

Terzo flusso informativo

Dopo un periodo di silenzio di poco meno di tre mesi, ovvero l’intero periodo feriale estivo, inizia una fase interlocutoria testimoniata da due documenti, una lettera al Cesis di settembre e un cablo di ottobre nei quali si riferiscono la ripresa dei contatti con il Fplp, la richiesta da parte di questi della nuova data del processo e la formulazione di precise rivendicazioni (riduzione delle condanne, scarcerazione per Saleh). Nel frattempo era intervenuto il secondo rinvio processuale. Siamo in una fase in cui la strategia per trovare una soluzione è consolidata e condivisa dalle parti. Si tratta di arrivare alla scadenza dei termini di custodia cautelare per il palestinese Saleh. Le difese dei tre autonomi infatti fanno continua richiesta di rinvio, a cui la difesa del palestinese però non si associa. Questo farà sì che per la legge il prolungamento dei termini di custodia cautelare non scatterà nei suoi confronti.

Quarto flusso informativo

Segue così il periodo di latenza più lungo, sette mesi, giustificato dal fatto che bisognava attendere solo la scadenza dei termini di custodia di Saleh per presentare la domanda di scarcerazione. Dieci documenti vengono prodotti in questa fase, dal 22 maggio al 14 luglio 1981. Si alternano cablo e appunti diretti a governo, ministri competenti e Cesis. L’11 maggio 1981 l’avvocato Zappacosta deposita la richiesta. Il 22 maggio giunge il primo cablo di Giovannone che riporta le pressanti pressioni del Fplp affinché la richiesta venga accolta. Il 25 maggio il procuratore generale si oppone e due giorni dopo i giudici di L’Aquila respingono la richiesta con una interpretazione giuridica che estende il prolungamento dei termini della custodia cautelare anche a Saleh, nonostante questi non avesse mai richiesto i rinvii delle udienze. L’Fplp non la prende bene, si apre cosi la seconda crisi testimoniata nei cablo e appunti del 4, 15 e 16 giugno 1981 nei quali si segnala la forte irritazione di parte palestinese e un passaggio decisivo nel quale si afferma di «non doversi fare più affidamento alla sospensione delle attività terroristiche in Italia o contro interessi italiani», che evidentemente era stata mantenuta fino a quel momento, altrimenti non vi sarebbe stata necessità di promuovere una minaccia simile. Passaggio che chiarisce l’estraneità del Fplp nella strage del 2 agosto 1980. Nel frattempo in giugno era intervenuto l’ennesimo rinvio del processo d’appello e la crisi trova soluzione come abbiamo visto nelle puntate precedenti. La difesa presenta ricorso in cassazione, il governo interviene ancora una volta con un’azione di moral suasion, il 23 giugno il centro Sismi di Roma fornisce assicurazioni al capocentro di Beirut che la vicenda verrà risolta favorevolmente in tempi brevi e chiede assicurazioni sulla rinuncia alla minacce, che arriva il 13 luglio con ultimatum rinviato a metà settembre. L’8 agosto la sezione feriale della cassazione accoglie il ricorso della difesa con rinvio alla corte d’appello che il 14 agosto scarcera Saleh.

Quinto flusso informativo

Dopo un silenzio di cinque mesi assistiamo all’ultimo flusso informativo che prende avvio in coincidenza con l’apertura del processo di appello nel gennaio 1982, che si conclude con una riduzione delle condanne come aveva richiesto l’Fplp. Si tratta di tre appunti, il primo del 13 gennaio 1982 è un riepilogo dai fatti inviato al nuovo capo del Sismi. I successivi del 19 gennaio e del 28 febbraio affrontano la ripresa dei contatti con i vertici dell’Olp e del Fplp, la discussione porta su temi generali e nello specifico sull’ultimo aspetto rimasto in sospeso, ovvero la richiesta di risarcimento dei lanciamissili. Dagli appunti si ricavano due informazioni importanti: in passato il sottosegretario alla presidenza del consiglio Mazzola aveva dato indicazioni affinché il Sismi prevedesse al risarcimento con i propri fondi. Successivamente il capo del Sismi Santovito aveva proposto una soluzione umanitaria al contenzioso, proponendo 4 ambulanze. La questione veniva risolta grazie all’arresto di un altro membro del Fplp catturato in gennaio a Fiumicino mentre transitava con degli inneschi elettrici. La scarcerazione e l’espulsione del militante viene offerta in cambio della cessazione dei transiti e l’annullamento del risarcimento sui missili.

Trentaduesimo documento

Dopo un silenzio di sei mesi troviamo nel carteggio l’ultimo documento, si tratta di un appunto a firma del nuovo capo del Sismi, Lugaresi. Il testo ha una valenza strategica decisiva. Il nuovo capo del Sismi propone al Cesis di creare un tavolo di coordinamento permanente per i rapporti con l’Olp. Il documento interviene nel pieno dell’offensiva israeliana nel Libano, l’occupazione di Beirut, la cacciata dell’Olp da quella città, le stragi nei campi di Sabra e Chatila. Nel testo si fanno delle affermazioni significative sulla storia del cosiddetto Lodo Moro, ovvero che questo non prevedeva nella sua forma originale i transiti di armi sul territorio italiano ma solo la «neutralizzazione» del territorio e degli interessi italiani all’estero. Si tratta della prima traccia documentale che dettaglia uno dei requisiti specifici del patto informale stabilito nel 1973.

Indiscrezioni parziali e deformate

Nell’estate del 2019, nei giorni della ricorrenza della strage, era partito il tam tam mediatico del centrodestra sulle presunte conferme delle responsabilità palestinesi contenute nelle carte di Giovannone. Avvenne quando qualcuno si accorse che un paio delle informative di Giovannone, quelle del 24 aprile e del 12 maggio 1980, erano già state svelate. Il ricercatore Giacomo Pacini, consultando i faldoni digitalizzati delle inchieste sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia, si era infatti imbattuto già anni prima in quei due documenti, finiti lì chissà perché, dunque di fatto consultabili e divulgabili. E li aveva citati in un proprio saggio, Il lodo Moro. L’Italia e la politica mediterranea. Appunti per una storia, confluito nel libro Aldo Moro e l’intelligence, pubblicato nel 2018 da Rubettino. Il volume conteneva gli atti dell’omonimo convegno svoltosi ancora un anno prima, all’Università della Calabria, a cui aveva partecipato anche Pacini (sebbene a distanza), che già in quell’occasione ne aveva parlato brevemente. La notizia del saggio di Pacini con i due cablo di Giovannone fu battuta dall’AdnKronos, che parlò anche di una conferenza stampa tenuta l’1 agosto alla Camera, alla quale avevano partecipato i parlamentari di centrodestra Mollicone, Frassinetti, Gasparri, Giovanardi, l’ex deputato Raisi (collegato dalla Spagna), la tesoriera di Nessuno Tocchi Caino (dove lavorano Mambro e Fioravanti) Zamparutti e l’avvocato Valerio Cutonilli. Era stato quest’ultimo a parlare di Pacini e del suo lavoro, mentre Giovanardi aveva distribuito alla stampa i propri appunti su quelle carte che aveva avuto modo di vedere nell’ambito della commissione Moro 2 della precedente legislatura: una scaletta di date e contenuti dei cablogrammi di Giovannone che, parole di Giovanardi, facevano «rizzare i capelli». Era stata data anche lettura di dichiarazioni di Gero Grassi, del Pd, per il quale quelle carte davano «una lettura della strage di Bologna completamente diversa da quella processuale». Mentre Gasparri, che ne auspicava una desecretazione da parte dell’allora presidente del Consiglio Conte, si spinse a ipotizzare un atto di «disobbedienza» per sconfiggere «l’omertà» che circondava quei documenti. C’era anche Adolfo Urso, allora presidente del Copasir, che aveva ricordato a Giovanardi che non avrebbe potuto né prendere appunti né rivelare nulla di quei documenti. Un rimbrotto però espresso nel più gioviale dei modi.

I documenti trapelati già smentivano la pista palestinese

Da quel momento in poi, i cablogrammi di Giovannone da Beirut sono stati costantemente indicati come il “Sacro Graal” che conteneva la verità sulla strage di Bologna. E la loro mancata desecretazione da parte del governo la dimostrazione di una verità che non andava svelata. Nell’ambito del processo Cavallini, conclusosi a inizio 2020, la difesa dell’ex Nar chiese formalmente di poterli consultare, ma senza risultato. Si trattava comunque di un segreto di Pulcinella, visto che gli appunti di Giovanardi finirono addirittura in un libro, a cura del condirettore del Resto del Carlino Beppe Boni, che dava conto nel dettaglio dei vari cablogrammi. Ma pure lì il resoconto si arrestava al giugno del 1980: circostanza curiosa, visto che i commissari avevano invece potuto consultarli tutti, anche oltre quella data. Se ne ricavò quindi l’impressione che da quel momento in poi vi fosse un totale vuoto informativo, che giustifica dunque i peggiori sospetti. Eppure, già nel luglio 2020 era stato pubblicato (sostanzialmente inosservato) l’appunto del Sismi datato 4 giugno, che al solito riepilogava precedenti informative di Giovannone: un documento di rilievo, visto che undici giorni dopo venne inviato dal Sismi al Presidente del Consiglio, ai ministri dell’Interno e della Giustizia, al Cesis. La pubblicazione avvenne su Reggio Report, testata online. Si trattava di un ampio servizio riepilogativo intitolato “Diario della strage di Bologna dai documenti del Sismi”, a cura di Gian Paolo Pelizzaro e Gabriele Paradisi, da sempre assertori della pista palestinese, fin dalla sua prima elaborazione nel 2006 nell’ambito dei lavori della Commissione Mitrokhin (dunque una decina di anni prima della questione Giovannone), in un documento elaborato dal magistrato palermitano Lorenzo Matassa e dallo stesso Pelizzaro, in veste di consulenti. Pista palestinese, va detto, che la Procura di Bologna a luglio 2014 chiese di archiviare, richiesta che a febbraio 2015 il gip accolse. Quell’appunto del giugno 1981 passò inosservato (nel senso che nessuno lo agitò come prova di chissà che) proprio perché il capocentro del Sismi attestava che, a quella data, non si doveva fare «più affidamento sulla sospensione delle operazioni terroristiche in Italia e contro interessi e cittadini italiani, decisa dal Fplp nel 1973». Sospensione che dunque continuava a reggere, nonostante il tira e molla sulla questione Ortona legato al rinvio della scarcerazione di Saleh. E quella sospensione dimostrava che le minacce annunciate non si erano mai concretizzate. Mentre dalla strage di Bologna era ormai passato quasi un anno. Una prova dunque contro la tesi di un legame tra la vicenda dei missili e la strage alla stazione.

«Estrapolare solo quello che fa comodo», crolla la lettura selettiva dei documenti portata avanti dalla destra

Da quell’estate del 2019, numerosi tra studiosi e politici hanno continuato a chiedere la desecretazione dei cablo di Giovannone, fino ad oggi. Senza accorgersi che nel frattempo quelle carte sono diventate di libera consultazione. E nessuno di loro ha preso sul serio Paolo Bolognesi, il presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna, che già lo scorso 22 luglio fu il primo a parlarne: «Doveva esserci la verità completa sulla cosiddetta pista palestinese, ma non c’è niente». Non lo presero sul serio Raisi e l’avvocato Alessandro Pellegrini, legale di Gilberto Cavallini (ex Nar condannato nel 2020 in primo grado all’ergastolo per la strage): il primo in particolare sostenne che Bolognesi «mente sapendo di mentire» e che «i documenti veri, quelli che hanno visto Gero Grassi del Pd e Carlo Giovanardi, riguardano il carteggio del colonnello Giovannone che l’ex premier Conte volle “risecretare”, con Pellegrini a chiosare affermando che nel carteggio “segretissimo” «ci sono gli allarmi che Giovannone faceva rimbalzare a Roma su voci acclarate di imminenti attività terroristiche per questioni legale al Lodo Moro». «Atti del 1980, dai missili Strela alla strage alla stazione», incalzava Raisi, secondo il quale le carte a cui faceva riferimento Bolognesi riguardavano Ustica e non Bologna. Una sicurezza, la sua, come si vede del tutto infondata. Perché oggi all’Archivio Centrale dello Stato sono consultabili proprio i cablo “dai missili Strela alla strage” (citando Raisi, benché di Bologna mai vi si parli), con in più lo svolgersi della seconda parte della trattativa dopo il rinvio del processo d’appello concordato tra Italia e palestinesi. Oggi più commissari della “Moro 2” spiegano di aver visionato tutti i 250 documenti relativi alla vicenda Giovannone-Olp. E che i 32 versati all’Archivio centrale dello Stato ne costituiscono il fulcro. Sono anche più del previsto, visto che nella relazione del Comitato consultivo citata nella seconda puntata si parla di «documenti relativi al carteggio tra l’Ambasciata italiana a Beirut ed il nostro governo dal 7 novembre del 1979, data del sequestro dei missili ad Ortona ad un gruppo di autonomi e Palestinesi provenienti da Bologna, sino al mattino del 27 giugno 1980, giorno dell’esplosione del DC9 Itavia nel cielo di Ustica». Mentre quelli desecretati da Draghi arrivano all’agosto 1982. Nel frattempo ha battuto un colpo anche Giovanardi. Lo ha fatto lo scorso ottobre, scrivendo a “Il Dubbio”: “liberato” dalla desecretazione, poteva finalmente riportare quanto aveva annotato nel 2016, «per comprendere l’importanza di questi documenti». Ma ancora una volta si è fermato al cablo del 27 giugno 1980.

Quando le carte di Giovannone, ormai quasi quattro anni fa, diventarono ingrediente prelibato della polemica sulla strage di Bologna, disse la sua anche Giorgia Meloni, allora presidente solo di Fratelli d’Italia. E sostenne che «la rivelazione dei documenti del Sismi di Beirut relativi all’estate del 1980 confermano la necessità e l’urgenza della desecretazione dei documenti relativi alla strage di Bologna e al “Lodo Moro”». Lo scorso 2 agosto, ancora a capo solo del suo partito, affermò invece che «gli 85 morti e gli oltre 200 feriti meritano giustizia, per questo continueremo a chiederla insieme alla verità». Neppure lei s’era accorta che Draghi aveva già decretato il dossier. Ora si sa che nulla contiene in relazione alla strage di Bologna. Non resta che aspettare il prossimo 2 agosto.

Smentite alla cieca che non smentiscono

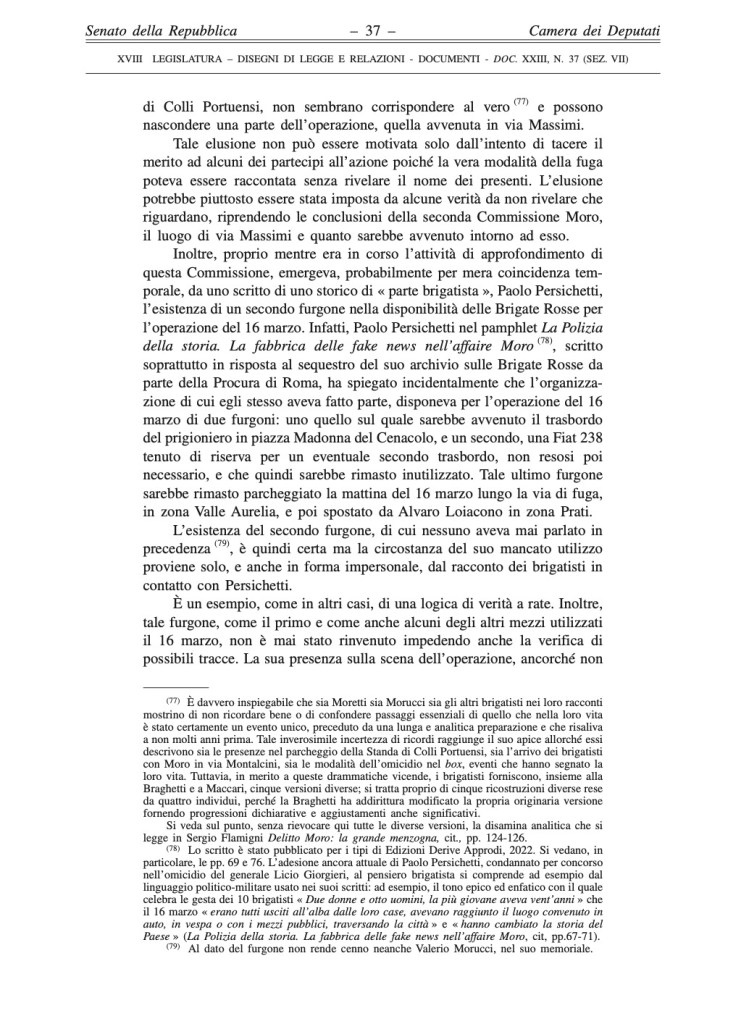

Quest’ultima parte della puntata (una sorta di “addendum”) è un doveroso compendio delle prese di posizione da parte di chi da anni si occupa della vicenda, registrate su alcuni social. Sono soprattutto relative all’articolo pubblicato sabato 11 marzo dal Domani, sintesi dell’intera inchiesta sviluppata su questo blog. Non sono state molte, ma sono comunque a senso unico: il che è ovvio, provenendo tutte dall’eterogeneo fronte che chiedeva la desecretazione dei documenti sostenendo che in quelle carte stava la verità sulla strage di Bologna. Il giornalista Andrea Colombo, il primo a intervenire sul proprio profilo, ha avanzato in particolare dubbi sulla credibilità di Giovannone: circostanza – lo capite – oltremodo singolare, visto che per anni sulle sue carte (senza conoscerle) si è fatto totale affidamento. La ricercatrice Giordana Terracina, che ha visionato i documenti all’Archivio Centrale dello Stato, ha invece lamentato la mancata citazione integrale del titolo riportato sul frontespizio del fascicolo, senza nulla dire però del suo contenuto analizzato nella nostra inchiesta.

Per l’avvocato Valerio Cutonilli, invece, l’appunto del 2 luglio 1980, non avrebbe affatto chiuso la crisi con l’Fplp poiché in un documento dell’11 luglio successivo, appena nove giorni dopo il rinvio del processo d’appello, il capo della polizia, prefetto Coronas, «prospettava esplicitamente, per iscritto, il pericolo di un’azione di rappresaglia dell’Fplp, dovuta all’esito sgradito del processo». La lettera di Coronas era diretta al questore di Bari che aveva competenza sul carcere speciale di Trani dove si trovava rinchiuso Saleh. Si trattava di una informativa che sottolineava il rischio di un possibile tentativo di far evadere il palestinese dal carcere. Abbiamo già spiegato in precedenza che le informazioni di Coronas risalgono agli appunti del Sismi inviati al Cesis nei mesi precedenti, superate dalla soluzione del 2 luglio di cui non era a conoscenza, proprio poiché gestita riservatamente dal Sismi (era in ballo un segreto di Stato, ovvero il lodo Moro). Analogo discorso vale per la nota informativa di pari tenore inviata lo stesso giorno dal direttore dell’Ucigos, Gaspare De Francisci.

Infine Vladimiro Satta, documentarista del Senato, ha lamentato il fatto che il direttore del Sismi Giuseppe Santovito, ascoltato il primo luglio 1980 dalla Commissione Moro 1, avesse riferito della irritazione del Fplp senza altro aggiungere sulle attività riservate del suo Servizio per appianare la crisi. E non lo avesse fatto nemmeno nelle risposte ai quesiti aggiuntivi inviati alla stesa commissione il 7 ottobre successivo dove si era soffermato sui «collegamenti operativi tra le varie organizzazioni terroristiche» e «sul commercio di armi e sul mercato clandestino». Santovito, secondo Satta, «avrebbe ben potuto e anzi dovuto informare i parlamentari che i problemi con lo Fplp da lui evocati il 1° luglio e riguardanti i suddetti due temi erano stati ormai risolti, se la tesi di Morando e Persichetti fosse corrispondente al vero». Il silenzio di Santovito, dunque, dimostrerebbe la fallacia della nostra analisi. Sembra che Satta ignori cosa sia un servizio segreto e come funzioni. Intanto era il 1° luglio e la crisi si era risolta solo il giorno successivo, eppoi Santovito avrebbe potuto spifferare ad una commissione parlamentare una delicatissima attività di intercessione che aveva come presupposto per il suo successo proprio la riservatezza, afferente la sfera della ragion di Stato? L’obiezione è a dir poco puerile.

La seconda notazione di Satta è particolarmente curiosa. Ricorda infatti che l’archiviazione da parte della magistratura di Bologna dell’inchiesta sulla cosiddetta pista palestinese fu motivata in maniera «problematica» e «criticabile», cioè sostenendo l’inesistenza del lodo Moro invece dell’argomentazione legata alla vicenda processuale di Ortona. «Strano, non vi sembra?», conclude. Come a dire: se non se ne sono accorti quei magistrati… Ma si tratta degli stessi magistrati le cui conclusioni sono da anni contestate dallo stesso Satta, per il quale avrebbero invece ragione giornalisti e ricercatori che da anni citano carte a loro ignote. Quelli che le hanno finalmente lette, invece, a Satta non vanno bene.

3 / fine