In occasione della riapertura delle udienze, domani 31 gennaio 2013, per i processi che si stanno tenendo contro alcuni manifestanti arrestati a ridosso degli scontri di piazza del 14 dicembre 2010, con una spettacolare iniziativa sui ponti della Capitale diverse strutture politiche e centri sociali romani provano a riaprire la battaglia contro la tortura di ieri e di oggi e contro le estradizioni politiche, per una amnistia generale che includa anche i reati politici, come devastazione saccheggio. I ponti sul Tevere sono stati colorati da striscioni contro la tortura e il carcere, i reati di piazza, l’arsenale giuridico impiegato contro le manifestazioni antigovernative, in solidarietà con Lander Fernadez, militante basco sottoposto a procedura di estradizione su richiesta della Spagna, ed in favore dell’amnistia. Qui sotto il comunicato diffuso sull’iniziativa

Tutte liberi! Vento in poppa ai fuggiaschi

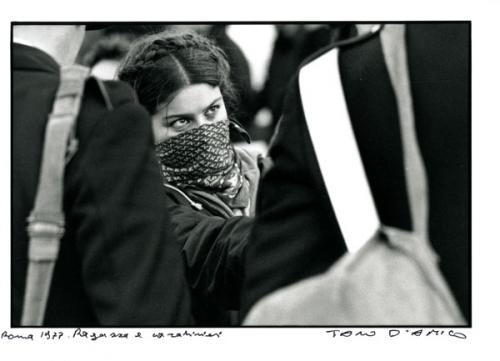

Domani si celebra il processo per i fatti del 14 dicembre del 2010, una giornata bella ed intensa, un corteo enorme che reagì determinato e rabbioso alla compravendita dei voti in aula per garantire la fiducia al governo Berlusconi, una risposta larga e condivisa che fu capace di rompere il silenzio accumulato in quella stagione. Quel giorno sembra lontano, la dittatura della finanza ha stravolto ancora una volta il quadro politico internazionale, eppure ci sono ancora compagn* che rischiano la propria libertà per quella giornata.

Domani si celebra il processo per i fatti del 14 dicembre del 2010, una giornata bella ed intensa, un corteo enorme che reagì determinato e rabbioso alla compravendita dei voti in aula per garantire la fiducia al governo Berlusconi, una risposta larga e condivisa che fu capace di rompere il silenzio accumulato in quella stagione. Quel giorno sembra lontano, la dittatura della finanza ha stravolto ancora una volta il quadro politico internazionale, eppure ci sono ancora compagn* che rischiano la propria libertà per quella giornata.

A partire dalla solidarietà nei confronti degli imputati, questa iniziativa vuole alimentare una discussione urgente sul tema giustizia (e non sulla legalità, quello ha già troppi relatori) che sembra sia iniziato nel nostro paese.

Che la repressione sia un strumento del potere per negare il dissenso si sa. Che i diktat finanziari, impongono strette sul controllo è noto, ed è evidente ancor di più nei paesi in cui la condizione sociale è maggiormente aggravata dalla crisi. Ma se la Corte Europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo condanna l’Italia per “violazione dei diritti umani, tortura e trattamento inumano e degradante”, e se Amnesty International dichiara che in italia “essere donne, partecipare a una manifestazione, essere migranti, rom, gay, detenuti, significa correre un serio rischio per i propri diritti umani”, il tema trasborda evidentemente la sensibilità del movimento solamente.

Le gravissime condanne per Genova e per il 15 ottobre, l’utilizzo continuo del reato di devastazione e saccheggio (reato introdotto dal Codice Rocco), la leggerezza con cui si richiedono dure e assurde misure cautelari, le condizioni nelle carceri e l’impunibilità delle forze dell’ordine, la volontà ultima di celebrare il processo contro i notav nell’aula bunker del carcere delle vallette, fanno riferimento tutte ad una sospensione “tecnica” della democrazia in corso, che pone al centro del suo mandato il Codice Rocco, già fondamento teorico del fascismo.

TUTTE LIBERI

VENTO IN POPPA AI\ALLE FUGGIASCHI

c.s.o.a. Corto Circuito, csoa Astra 19, c.s.o.a. Spartaco, Esc Atelier, c.s.o.a. La Strada, c.s.o.a. Sans Papiers, Esc – AtelierAutogestito, Lab! Puzzle, Militant, Strike Spa

Approfondimenti utili

Dopo le pesanti condanne per devastazione e saccheggio confermate dalla cassazione torniamo a parlare di amnistia (un libro per riflettere: politici e amnistia, tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’Unità d’Italia ad oggi)

Stéphan Gacon, L’Amnistie, Seuil, Paris 2002, pp. 424

L’Amnistia Togliatti, Mimmo Franzinelli, Mondadori, Milano 2006, pp. 392

Une histoire politique de l’amnistie, a cura di Sophie Wahnich Puf, Parigi, aprile 2007, pp. 263

Altri link

Agamben, Europe des libertés ou europe des polices

Agamben, Lo stato d’eccezione

Il caso italiano, lo stato di eccezione giudiziario

La fine dell’asilo politico

La giudiziarizzazione dell’eccezione/2

La giudiziarizzazione dell’eccezione/1

Garapon, l’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale

Arriva il partito della legalità

La logica premiale e logica vittimaria ispirano la nuova filosofia penale

Giustizia o giustizialismo? Dilemma nella sinistra

Processo breve, amnistia per soli ricchi

Recidiva: l’indulto da sicurezza, il carcere solo insicurezza

Niente amnistia perché ci vogliono i 2/3 del parlamento? Allora abolite le ostative del 4-bis e allungate la liberazione anticipata: basta la maggioranza semplice