Iniziamo oggi una serie di interventi che prendono il via dalla relazione sul primo anno di attività della nuova commissione d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Dopo la conferenza stampa di giovedì 10 dicembre, in cui si è parlato anche di cornetti e colazioni ai tavolini del bar Olivetti, prospicente l’incrocio con via Fani, chiuso in quei mesi ma entrato comunque nell’indagine, un intervento si è fatto impellente. Il deputato Gero Grassi, vicepresidente del gruppo Pd, ha spiegato che «in quegli anni a Roma non tutti i bar avevano i cornetti. Il bar Olivetti invece li aveva ed erano i più buoni della Capitale», mentre il presidente Fioroni ha parlato di 14 brigatisti (4 in più di quelli individuati) e di due moto coinvolte nella vicenda; di nuovo Grassi ha sottolineato che gli assalitori di via Fani erano almeno 20 e non tutti brigatisti ovviamente. Un giornalista ha subito rilanciato, arrivando a 24, ma solo perché aveva paura di dire 23. Infine il commissario Fornaro (anch’egli Pd) ci ha spiegato che a sparare è stato un numero di armi sicuramente superiore a quello indicato nelle perizie. Tombola!

La voce del deputato Lavagno (Pd), che ha invitato al rigore metodologico delle risultanze oggettive e dell’onestà intellettuale, è rimasta sospesa. Parole al vento. Come è noto tra la ragione, il buon senso e i cornetti la differenza la fa la crema. E allora tutti di corsa a inzuppare sui tavolini virtuali del bar Olivetti. Il caso Moro vale almeno un cappuccino!

Attenzione però, anche se la situazione appare tragica, anzi ridicola, noi proveremo a rimanere seri. La Commissione chiede ai brigatisti “verità”, avendo però deciso a priori che il passato è colmo di menzogne (questa asserzione apodittica è contenuta nella stessa legge istitutiva). Per dimostrarlo, si è cercato di smontare il cosiddetto “Memoriale Morucci”. Un intero anno dedicato a riprendere la tesi dell’ultimo libro dell’ex senatore Flamigni, Patto di Omertà, Kaos edizioni. Anche se noi oggi ci occuperemo di questo testo, mi raccomando non compratelo. Noi lo facciamo solo perché la commissione lo ha scelto come punto di riferimento… poi lo cestiniamo!

di Marco Clementi e Paolo Persichetti

«Non intendiamo proporre una sorta di insussistente storiografia parlamentare né, tanto meno, vogliamo avvalorare l’uso pubblico della storia da parte della politica» (1), con questa premessa contenuta nella relazione sul primo anno di attività svolto, la terza Commissione di inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro ha inteso spiegare il metodo di lavoro finora seguito: un modello ispirato alle caratteristiche peculiari di un organo inquirente, che mira negli intenti dichiarati ad acquisire «prove giuridicamente apprezzabili anche in sede giudiziaria», piuttosto che fare un lavoro di ricerca storico-politica.

«Non intendiamo proporre una sorta di insussistente storiografia parlamentare né, tanto meno, vogliamo avvalorare l’uso pubblico della storia da parte della politica» (1), con questa premessa contenuta nella relazione sul primo anno di attività svolto, la terza Commissione di inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro ha inteso spiegare il metodo di lavoro finora seguito: un modello ispirato alle caratteristiche peculiari di un organo inquirente, che mira negli intenti dichiarati ad acquisire «prove giuridicamente apprezzabili anche in sede giudiziaria», piuttosto che fare un lavoro di ricerca storico-politica.

Cosa significa? Surrogare l’attività della magistratura non toglie alla Commissione l’essenza politica della sua natura! In altre parole siamo di fronte ad un ibrido che persiste ostinatamente anche a fronte delle tecniche forensi, garanzia solo apparente di oggettività.

Una commissione senza storia

Lo dimostra il fatto che questa Commissione non ha mai rinunciato alle sue premesse politiche: nata sull’onda emotiva di una sensazionalistica campagna mediatica di fronte alla quale la politica ha facilmente ceduto, sedotta dalle teorie del complotto che egemonizzano da decenni la narrazione pubblica sul rapimento Moro e più in generale sugli “anni Settanta”, si è subito ritrovata orfana dei misteri che ne avrebbero dovuto giustificare la ragione sociale perché nel frattempo la magistratura era intervenuta scoperchiando i depistaggi e le millanterie che si celavano dietro le ultime (di allora) sortite dietrologiche.

Lo dimostra il fatto che questa Commissione non ha mai rinunciato alle sue premesse politiche: nata sull’onda emotiva di una sensazionalistica campagna mediatica di fronte alla quale la politica ha facilmente ceduto, sedotta dalle teorie del complotto che egemonizzano da decenni la narrazione pubblica sul rapimento Moro e più in generale sugli “anni Settanta”, si è subito ritrovata orfana dei misteri che ne avrebbero dovuto giustificare la ragione sociale perché nel frattempo la magistratura era intervenuta scoperchiando i depistaggi e le millanterie che si celavano dietro le ultime (di allora) sortite dietrologiche.

Lo dimostra ancor di più l’atteggiamento dei consulenti e di quei commissari che sorpresi e infastiditi dai risultati inaspettati delle nuove perizie (la ricostruzione tridimensionale e la nuova perizia balistica della Polizia sull’azione di via Fani confermano la ricostruzione fatta dai brigatisti; le analisi del Ris sulle tracce di Dna escludono la presenza di Moro nella base brigatista di via Gradoli, per fare solo alcuni esempi), hanno lavorato sistematicamente per domesticarne il significato dirompente rispetto alle premesse iniziali: più le ipotesi dietrologiche e gli scenari complottisti si sfaldavano, maggiore è apparso lo sforzo nel cercare puntelli e rattoppi che continuassero a tenerli in piedi.

E le premesse iniziali sono rimaste sempre le stesse, ribadite con forza dal presidente Fioroni anche durante la conferenza stampa tenutasi lo scorso 10 dicembre: dimostrare che la «vulgata brigatista» del rapimento Moro sia una verità artefatta, nella migliore delle ipotesi “parziale”, una versione aggiustata, «condivisa», contrattata, mediata, con un fantomatico “potere” (come se la Commissione parlamentare d’inchiesta non ne fosse essa stessa una emanazione) in cambio di vantaggi (audite audite!) giudiziari e penitenziari.

Il depositario della verità

Non una ricerca a tutto campo dunque (la Commissione ha scelto di non essere un cantiere aperto), ma un insieme di assiomi e postulati che delimitano come un recinto di filo spinato il terreno da manipolare, ovvero quella «versione brigatista» ritenuta soltanto la parte di «verità dicibile», altrimenti detto una “verità di comodo” a fronte di una verità nascosta, quella “verità vera” di cui esisterebbe almeno un depositario. Si tratta dell’ex senatore Sergio Flamigni, sulle cui suggestioni la commissione ha fatto sponda, alla ricerca di un punto di riferimento.

Un appiattimento, a dire il vero, poco apprezzato dallo stesso ex senatore e dal suo entourage che non hanno esitato a prenderne le distanze, come ha sottolineato Benedetta Tobagi in una compiacente recensione del suo ultimo libro, apparsa su Repubblica del 26 ottobre 2015: «La nuova Commissione Moro, agli occhi degli addetti ai lavori, sembra dedita principalmente a confondere le acque e sfornare scoop di dubbia fondatezza con pretese di scientificità (clamorosa la ricostruzione 3D della strage di via Fani che fa a pugni con le perizie)».

Flamigni rimprovera ai Commissari il dilettantismo, quella voglia di strafare che ha prodotto risultati esattamente opposti a quelli ricercati invece di attestarsi prudentemente sul gioco delle estrapolazioni parziali, delle deformazioni, dei documenti letti a metà, o addirittura sfuggiti, recitando per un verso il consueto vittimismo sulle fonti ancora tenute nascoste per poi, al contempo, approfittare di questo presunto vuoto per trasformare una narrazione al condizionale, infarcita di illazioni, supposizioni, ipotesi ipotetiche, autoconvincimenti, idiosincrasie, sospetti, in una storia declinata al passato prossimo.

Il memoriale dei dissociati e il racconto degli altri brigatisti

Quello che prende il nome di memoriale Morucci-Faranda (un collage di deposizioni rese in sede istruttoria e processuale in tempi diversi, interpolato di considerazioni successive dello stesso Morucci e dell’allora direttore del Popolo, Remigio Cavedon, con allegati la ricostruzione fatta in sede processuale da altri protagonisti come Franco Bonisoli, Alberto Franceschini e altri brigatisti dissociati), oggetto del libro di Flamigni, Patto di Omertà, Kaos edizioni 2015, non è la sola ricostruzione dei 55 giorni del rapimento, come ha inteso l’autore e anche la Commissione.

Quello che prende il nome di memoriale Morucci-Faranda (un collage di deposizioni rese in sede istruttoria e processuale in tempi diversi, interpolato di considerazioni successive dello stesso Morucci e dell’allora direttore del Popolo, Remigio Cavedon, con allegati la ricostruzione fatta in sede processuale da altri protagonisti come Franco Bonisoli, Alberto Franceschini e altri brigatisti dissociati), oggetto del libro di Flamigni, Patto di Omertà, Kaos edizioni 2015, non è la sola ricostruzione dei 55 giorni del rapimento, come ha inteso l’autore e anche la Commissione.

In ordine di tempo, Mario Moretti nel 1993, Anna Laura Braghetti, nel 2003, Raffaele Fiore nel 2007, Prospero Gallinari nel 2008, hanno pubblicato libri in cui ricostruiscono, a partire dal ruolo che hanno avuto, l’intera vicenda del rapimento e della uccisione del leader democristiano. A loro vanno aggiunte le dichiarazioni di Germano Maccari davanti all’autorità giudiziaria. Nonostante la sostanziale coincidenza dei racconti in punto di fatto, esiste una importante differenza politica con le versioni di Morucci e Faranda: Moretti, Fiore e Gallinari non parlano da dissociati, né erano usciti dalle Br prima di dichiarare, nel 1989, che la lotta armata era conclusa. Come hanno scritto Mosca e Rossanda nella loro prefazione al libro intervista con Moretti nel 1993, fino a quel momento le ricostruzioni dell’assalto di via Fani e dei 55 giorni o erano state del tutto assenti, o erano state fatte da dissociati e pentiti. Insomma, fino al 1993, nessuno dei brigatisti non dissociati aveva mai raccontato quelle vicende.

Ipostatizzare il racconto primigenio di Morucci, presentandolo come la versione ufficiale della narrazione brigatista, cosa che fa Flamigni e dietro di lui la Commissione, «la “verità ”morucciana avallata da Moretti» (p. 57), è dunque un falso storico, un grave errore metodologico e di merito che diventa inevitabilmente fuorviante per chi si sforza di capire. Quando decidono di parlare Morucci e Faranda oltre ad essersi posizionati sul piano inclinato della collaborazione giudiziaria, come detto non appartengono più da molti anni alle Brigate rosse, da cui erano usciti con clamore e code polemiche prima del loro arresto nel 1979. E dunque, a nome delle Brigate rosse non avrebbero potuto negoziare nessun patto omissivo e del silenzio.

La scelta di collaborare con la giustizia, che è cosa diversa dalla ricostruzione storica dei fatti, è una loro decisione personale che non ebbe implicazioni organizzative poiché in quel frangente i due rappresentano unicamente se stessi, non una organizzazione o una parte di essa. Questo contesto nulla toglie al contenuto fattuale del memoriale, ma ne offre un diverso significato politico per nulla convergente con la posizione dei militanti che hanno rifiutato di collaborare con l’autorità giudiziaria serbando una propria autonomia politica.

Storicizzare e uscire dall’emergenza: la proposta che chiude il ciclo politico della lotta armata

Morucci e Faranda collaborano per ottenere sconti di pena e una più agevole collocazione penitenziaria, avvalendosi della legislazione premiale preesistente, adottata dallo Stato in modo indipendente dalle loro dichiarazioni e che si sviluppa ulteriormente sotto la spinta generale della dissociazione carceraria che vede una presenza massiccia di militanti di altre organizzazioni combattenti, come Prima linea ad esempio, che nulla hanno a che vedere con il rapimento Moro. Aderiscono alla retorica riabilitativa e riconoscono i valori dello Stato vincitore. Nel farlo tuttavia ripudiano le letture dietrologiche degli eventi (atteggiamento che li distingue dalla quasi totalità degli altri collaboratori), amplificando il valore etico e la portata politica della loro dissidenza interna, addossando furbescamente l’esito finale del rapimento ad una presunata cecità politica delle Brigate rosse, individuando – non a torto – nel Pci l’elemento forte della politica della fermezza (forse è proprio questo che da fastidio a Flamigni) rispetto ad una Dc più cedevole ma ricattata.

Morucci e Faranda collaborano per ottenere sconti di pena e una più agevole collocazione penitenziaria, avvalendosi della legislazione premiale preesistente, adottata dallo Stato in modo indipendente dalle loro dichiarazioni e che si sviluppa ulteriormente sotto la spinta generale della dissociazione carceraria che vede una presenza massiccia di militanti di altre organizzazioni combattenti, come Prima linea ad esempio, che nulla hanno a che vedere con il rapimento Moro. Aderiscono alla retorica riabilitativa e riconoscono i valori dello Stato vincitore. Nel farlo tuttavia ripudiano le letture dietrologiche degli eventi (atteggiamento che li distingue dalla quasi totalità degli altri collaboratori), amplificando il valore etico e la portata politica della loro dissidenza interna, addossando furbescamente l’esito finale del rapimento ad una presunata cecità politica delle Brigate rosse, individuando – non a torto – nel Pci l’elemento forte della politica della fermezza (forse è proprio questo che da fastidio a Flamigni) rispetto ad una Dc più cedevole ma ricattata.

Perché, allora, insistere tanto su questo scritto? In altre parole, se l’obiettivo era quello di smontare le versioni brigatiste sul rapimento Moro perché non misurarsi direttamente con i racconti di Moretti e Gallinari?

Forse perché ad una Rossanda che gli chiede a conclusione del libro: «Se un angelo cattivo ti offrisse su un piatto libertà e oblio, e su un altro carcere e memoria, che cosa prenderesti?», Mario Moretti risponde: «Non esistono angeli perfidi, solo gli uomini propongono due modi ugualmente crudeli di morire. Comunque gli direi: dammi la libertà e la memoria. Se non sei capace di tanto, mio caro angelo, allora voli basso, neanche all’altezza della nostra sconfitta» (in Brigate rosse, una storia italiana, p. 258 prima edizione Anabasi 1994).

Nessuno scambio dunque, nessuna trattativa “di vertice” col potere su inesistenti segreti, solo il riconoscimento della fine di un ciclo politico, quello della lotta armata, le cui proporzioni con migliaia di detenuti incarcerati, l’azione di oltre 40 gruppi combattenti che hanno oltrepassato lo spazio di un decennio, parlano da sole e pongono il problema dell’avvio un processo di storicizzazione e di una chiusura dell’emergenza giudiziaria. Questa è la loro posizione.

Non a caso Flamigni è costretto ad antidatare l’origine del presunto patto di omertà ai giorni del sequestro, con 12 anni di anticipo sul memoriale Morucci (p. 44). La mancata diffusione del memoriale Moro, poi, è per Flamigni il frutto di un accordo stipulato con i Servizi segreti. Patto che oltre un decennio più tardi si sarebbe concretizzato nel memoriale Morucci. Una intesa che, stando a questa azzardata ricostruzione, sarebbe avvenuta prima dell’uccisione di Moro. Ma se Moro era ancora vivo, perché non trattare la sua liberazione anziché farlo uccidere (cosa che i brigatisti, se fosse stata questa la loro intenzione, avrebbero potuto fare agevolmente in via Fani senza tirarla per le lunghe e correre così tanti rischi), per poi prendere possesso dei suoi scritti? Tanto valeva averlo vivo. E poi Moro i servizi segreti li conosceva molto bene, li aveva diretti, aveva uomini di fiducia al suo interno. Per sapere i segreti di Moro i servizi non avevano alcun bisogno delle sue carte scritte durante il sequestro.

Lo scambio che non c’è

Insomma il movente alla base del patto ipotizzato da Flamigni fa acqua da tutte le parti. E poi gli accordi prevedono uno scambio: non si capisce, per esempio, che vantaggi avrebbe ottenuto l’ergastolano Moretti in cambio del silenzio. L’ex dirigente brigatista è tuttora un detenuto in regime di semilibertà, con 34 anni di prigionia sulle spalle (Miguel Gotor in Il memoriale della Repubblica (p. 478), pur di tenere in piedi la teoria del patto del silenzio incorre in un grossolano incidente, imperdonabile per uno storico: confonde alcuni giorni di permesso fuori dal carcere concessi a Moretti nel 1994 con una inesistente ammissione alla libertà condizionale). Prospero Gallinari, un altro dei possibili beneficiari del patto, è morto nel gennaio 2013 in regime di esecuzione pena agli arresti domiciliari, concessi a causa di una gravissima patologia cardiaca che lo aveva reso incompatibile con la detenzione dopo lunghi anni di carcere speciale.

Insomma il movente alla base del patto ipotizzato da Flamigni fa acqua da tutte le parti. E poi gli accordi prevedono uno scambio: non si capisce, per esempio, che vantaggi avrebbe ottenuto l’ergastolano Moretti in cambio del silenzio. L’ex dirigente brigatista è tuttora un detenuto in regime di semilibertà, con 34 anni di prigionia sulle spalle (Miguel Gotor in Il memoriale della Repubblica (p. 478), pur di tenere in piedi la teoria del patto del silenzio incorre in un grossolano incidente, imperdonabile per uno storico: confonde alcuni giorni di permesso fuori dal carcere concessi a Moretti nel 1994 con una inesistente ammissione alla libertà condizionale). Prospero Gallinari, un altro dei possibili beneficiari del patto, è morto nel gennaio 2013 in regime di esecuzione pena agli arresti domiciliari, concessi a causa di una gravissima patologia cardiaca che lo aveva reso incompatibile con la detenzione dopo lunghi anni di carcere speciale.

Senza scambio non c’è patto. E poi, a ben vedere, le Br non avevano affatto rinunciato alla diffusione del memoriale del presidente democristiano. Avevano soltanto stabilito tempi più lunghi di quelli inizialmente annunciati. Per farlo avevano messo in piedi una base, via Montenevoso a Milano, dato l’incarico ad una militante, Nadia Mantovani, di predisporre la versione da rendere pubblica. La sua pubblicazione sarebbe servita a prolungare la campagna di primavera con una offensiva rivolta contro nuovi obiettivi da colpire (2). I carabinieri arrivarono prima smantellando gran parte della colonna milanese, e metà dell’esecutivo. Era il 1° ottobre 1978, non il 1985!

La calunnia

Flamigni si spinge fino a indicare in Moretti una spia all’origine della delazione che ha portato in carcere Germano Maccari (p.34). L’accusa ha la funzione di rafforzare la tesi dello scambio di favori con il potere, in questo caso non più attraverso il silenzio omertoso ma la denuncia plateale di un proprio compagno. Ancora una volta la circostanza è del tutto falsa: ad indicare Maccari fu Adriana Faranda nel corso di un drammatico interrogatorio svoltosi nell’ottobre del 1993. (3)

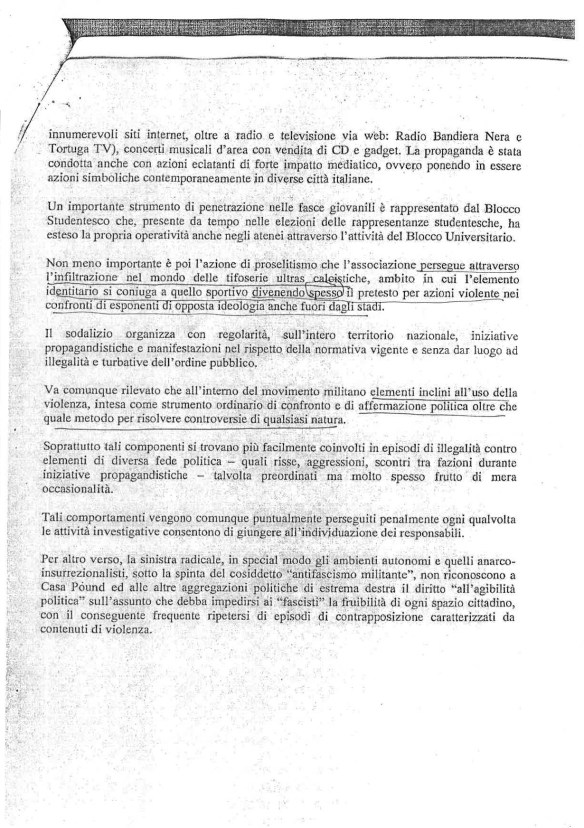

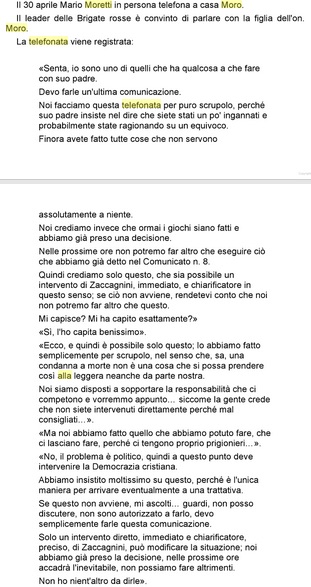

Durante un interrogatorio, Faranda rispondendo a una precisa domanda su Maccari possibile quarto uomo di via Montalcini inizialmente disse: «Non lo escludo». Quindi, fuori dal palazzo di giustizia, riconobbe davanti al personale Digos che Maccari era davvero il quarto uomo. Ricondotta davanti al magistrato mise a verbale questa dichiarazione ed aggiunse che su Moro spararono Moretti e Maccari. Al fine di proteggere la fonte, si legge nello stesso documento, sarebbe stato quanto prima interrogato Maccari per ottenere «piena confessione».

C’è anche è un’altra importante circostanza che stranamente non trova traccia nel libro di Flamigni.

Il memoriale Morucci che suor Teresilla Barillà, una religiosa collaboratrice dei Servizi, fece pervenire il 13 marzo del 1990 al presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Testo che il Quirinale invierà al ministro dell’Interno Antonio Gava il 26 aprile e che quest’ultimo trasmetterà il giorno successivo alla procura della Repubblica, ha un precedente.

Pecchioli sapeva ma Flamigni non lo dice

L’11 luglio 1985 il segretario generale della Presidenza della Repubblica Antonio Maccanico inviò all’allora ministro degli interni, Oscar Luigi Scalfaro, su incarico del presidente della Repubblica Cossiga, una copia del pro-memoria consegnato dallo stesso Cossiga al giudice Ferdinando Imposimato il giorno prima. Nel testo, datato 10 luglio 1985, leggiamo che attraverso una fonte riservata la religiosa suor Teresilla aveva fatto pervenire al presidente un messaggio di Morucci e Faranda. Questi desideravano «dire la verità sul rapimento a condizione che le notizie fornite non vengano pubblicate».

In passato, sempre secondo il documento, una simile richiesta era stata formulata, per il tramite del giudice Imposimato, nella forma di un colloquio riservato sia allo stesso Cossiga, all’epoca presidente del Senato, sia al senatore Ugo Pecchioli (un importante dirigente di Botteghe Oscure che svolgeva il ruolo di “ministro dell’Interno ombra del Pci”, responsabile della sezione problemi dello Stato). All’epoca Cossiga si disse disponibile all’incontro, ma dopo attenta considerazione «e valutati i rischi politici in ordine ai procedimenti in corso, di tale iniziativa si convenne, sia da parte del prof. avv. Francesco Cossiga e sia da parte del sen. Ugo Pecchioli, di non dare corso alla richiesta avanzata», cosa sulla quale «consentì il giudice Imposimato».

Questo documento, allegato al fascicolo del memoriale Morucci, situato presso l’Archivio Centrale dello Stato (4) dimostra come il lavorìo preparatorio di quello che poi prese il nome di “memoriale Morucci” era noto alla magistratura, nella veste del magistrato istruttore Imposimato, ma anche alla maggiore forza politica di opposizione, ossia il Partito comunista italiano, che venne coinvolto nella persona di uno dei suoi massimi rappresentanti.

Se trattativa e patto di omertà ci furono, come poté restare in silenzio il Pci, sapendo del precedente del 1985? E se patto ci fu, e il Pci non sollevò obiezioni, allora sorge spontanea la domanda: quali segreti voleva preservare il Pci?

Note

- Le parole riprese nella relazione sono del senatore Paolo Corsini che le aveva espresse nel corso del dibattito sulla proposta di istituzione della commissione.

- Testimonianza di Lauro Azzolini agli autori.

- Ministero degli interni, Caso Moro, Gabinetto speciale, busta 24

- Ministero degli interni, Caso Moro, Gabinetto speciale, busta 20

Per saperne di più

Alla ricerca del complotto. Speculazioni, cinismo e buchi nell’aqua di una inutile commissione d’inchiesta sul caso Moro

Alle spalle di Moro

Ecco la prova che nessuno sparò al motorino di Marini in via Fani

La colonna sonora di via Fani. Dei nuovi documenti smontano la storia della Honda e le fantasie del supertestimone Marini

La leggenda dei due motociclisti che sparano e il tentativo di cambiare la storia di via Fani

Su via Fani un’onda di dietrologia. Ecco chi c’era veramente sulla Honda

La dietrologia nel caso Moro

1a puntata – Via Fani, le nuove frontiere della dietrologia

2a puntata – Il caso Moro e il paradigma di Andy Warhol

3a puntata – Via Fani e il fantasma del colonnello Guglielmi

4a puntata – La leggenda dei due motociclisti che sparano e il tentativo di cambiare la storia di via Fani

5a puntata – Nuova commissione d’inchiesta, De Tormentis è il vero rimosso del caso Moro

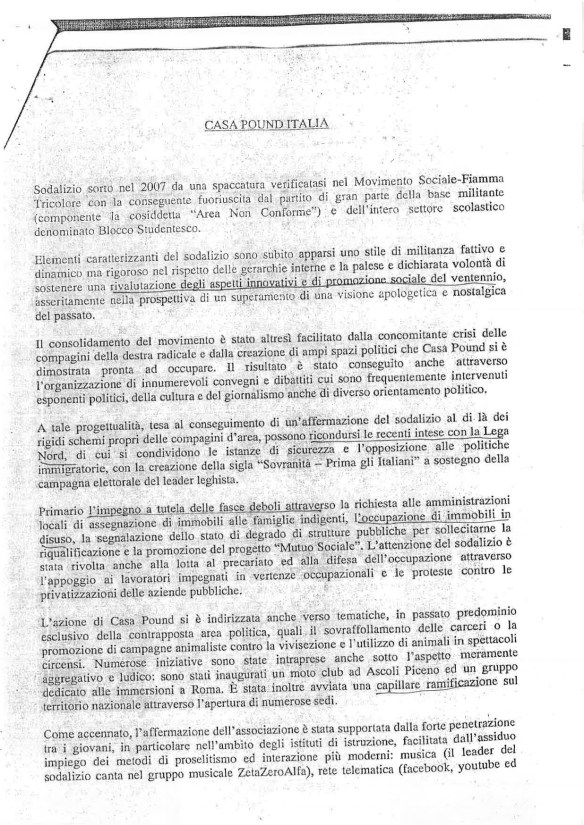

Una organizzazione di bravi ragazzi molto disciplinatii, con «uno stile di militanza fattivo e dinamico ma rigoroso nel rispetto delle gerarchie interne» sospinti dal dichiarato obiettivo «di sostenere una rivalutazione degli aspetti innovativi e di promozione sociale del ventennio». Chi scrive non è uno storico ma un funzionario della polizia di Stato. Si tratta di un documento (protocollo N.224/SIG. DIV 2/Sez.2/4333) della Direzione centrale della Polizia di prevenzione che porta la data dell’11 aprile 2015, con sigla in calce del direttore centrale, prefetto Mario Papa, allegato dal legale di CasaPound Italia in una causa civile che oppone la figlia di Erza Pound, signora Mary Pound vedova de Rachewiltz, a Gianluca Iannone. La signora Pound contestava l’uso del nome del poeta da parte dei «fascisti del terzo millennio», allora il legale di CasaPound ha chiesto al giudice di acquisire informazioni sulla natura del gruppo politico al ministero dell’Interno. Dall’ordinanza emessa dalla giudice Bianchini è scaturita la nota della Polizia di prevenzione che i fascisti di via Napoleone III stanno tentando di utilizzare come un biglietto da visita anche in altre cause.

Una organizzazione di bravi ragazzi molto disciplinatii, con «uno stile di militanza fattivo e dinamico ma rigoroso nel rispetto delle gerarchie interne» sospinti dal dichiarato obiettivo «di sostenere una rivalutazione degli aspetti innovativi e di promozione sociale del ventennio». Chi scrive non è uno storico ma un funzionario della polizia di Stato. Si tratta di un documento (protocollo N.224/SIG. DIV 2/Sez.2/4333) della Direzione centrale della Polizia di prevenzione che porta la data dell’11 aprile 2015, con sigla in calce del direttore centrale, prefetto Mario Papa, allegato dal legale di CasaPound Italia in una causa civile che oppone la figlia di Erza Pound, signora Mary Pound vedova de Rachewiltz, a Gianluca Iannone. La signora Pound contestava l’uso del nome del poeta da parte dei «fascisti del terzo millennio», allora il legale di CasaPound ha chiesto al giudice di acquisire informazioni sulla natura del gruppo politico al ministero dell’Interno. Dall’ordinanza emessa dalla giudice Bianchini è scaturita la nota della Polizia di prevenzione che i fascisti di via Napoleone III stanno tentando di utilizzare come un biglietto da visita anche in altre cause.