La polemica: Saviano crede a Del Balzo e non a Croce

È «guerra» all’ultima «fonte»

Lo scrittore di nuovo in televisione, dalla Gruber,

rivela un nuovo riferimento bibliografico

di Giancristiano Desiderio

Corriere del Mezogiorno 17 marzo 2011

Il povero Pasquale Croce, morto nel tremendo terremoto di Casamicciola con la moglie Luisa e la figlioletta Maria, prima di morire disse o no al figlio Benedetto la frase, ormai famosa: «Offri centomila lire a chi ti salva»? No, non la disse, perché l’unico testimone oculare di quella notte calma e stellata è proprio Croce e nelle opere in cui ricorda e ricostruisce quelle ore che mai gli uscirono dalla testa non fa mai alcuna menzione della leggenda delle centomila lire.

«Vidi in un baleno mio padre levarsi in piedi, e mia sorella gettarsi nelle braccia di mia madre», scrive nelle Memorie della mia vita, «io istintivamente sbalzai dalla terrazza, che mi si aprì sotto i piedi, e perdetti ogni coscienza. Rinvenni a notte alta, e mi trovai sepolto fino al collo e sul mio capo scintillavano le stelle, e vedevo intorno il terriccio giallo, e non riuscivo a raccapezzarmi su ciò che era accaduto, e mi pareva di sognare. Compresi dopo un poco». Il terremoto gli cambiò la vita degli affetti e dei pensieri. «Quegli anni furono miei più dolorosi e cupi», Scrive durante la Prima guerra mondiale nel Contributo alla critica di me stesso, «i soli nei quali assai volte la sera, posando la testa sul guanciale, abbia fortemente bramato di non svegliarmi al mattino, e mi siano sorti persino pensieri di suicidio». L’idea della morte come fine della sofferenza ritornerà in Croce nelle settimane prima della morte corporale, avvenuta il 20 novembre 1952, quando il giovane Raffaello Franchini lo intervistava: «Solo per questo desidero la morte, perché allora finirò di ricordarmi di quella notte» .

Ma se di quel tragico evento e di ciò che comportò nella vita di Croce conosciamo l’unica versione possibile che, per nostra fortuna è anche la più autorevole, perché ci interessiamo della inutile «questione delle centomila lire»? Per il semplice motivo che Roberto Saviano nel suo monologo nella trasmissione «Vieni via con me», ora diventato libro, racconta Casamicciola secondo la versione infondata delle centomila lire e non considera l’unica fonte certa: Benedetto Croce. Anche quando la nipote del filosofo, Marta Herling gli ha fatto notare di mistificare la storia e la memoria lui, Saviano, non ha accettato le critiche suffragate da fatti e riscontri, ma ha ritenuto che la sua versione delle centomila lire sia quella vera perché «Croce non la smentì» . Ma Croce non smentì nulla perché non c’era nulla da smentire. L’unica cosa che qui si smentisce da sola è la versione di Saviano che dal punto di vista della filologia e della storia è infondata. Tutto nasce da questo «fatto» : Saviano nel libro dà una versione romanzata o sceneggiata del terremoto di Casamicciola. È bene riprenderla pari pari: «Nel luglio del 1883 il filosofo Benedetto Croce si trovava in vacanza con la famiglia a Casamicciola, Ischia. Era un ragazzo di diciassette anni. Era a tavola per la cena con la mamma, la sorella e il padre e si accingeva a prendere posto. A un tratto, come alleggerito, vide suo padre ondeggiare e subito sprofondare sul pavimento, mentre sua sorella schizzava in alto verso il tetto. Terrorizzato, cercò con lo sguardo la madre e la raggiunse sul balcone, da cui insieme precipitarono. Svenne e rimase sepolto fino al collo nelle macerie. Per molte ore il padre gli parlò, prima di spegnersi. Gli disse: “Offri centomila lire a chi ti salva”. Benedetto sarà l’unico supersite della sua famiglia massacrata dal terremoto».

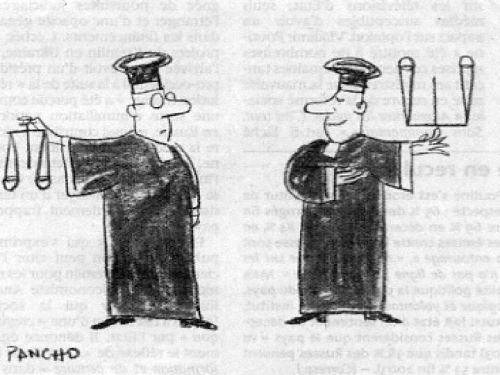

La nipote del filosofo dopo aver letto si è arrabbiata perché ha trovato completamente stravolta la verità della storia familiare e ha detto a Saviano di «inventare storie» . Infatti, inventare storie significa inserire nella realtà la fantasia o leggende non accertate e suffragate da fatti. È proprio quanto avvenuto. La cosa più grave, però, è un’altra. Questa: Saviano non accetta di essere corretto e criticato perché ritiene di avere la patente dell’infallibilità. E la cosa allora diventa anche ridicola perché quando lo scrittore di Gomorra cita le fonti della sua cronaca romanzata si avviluppa in una serie di insensatezze e inventa il metodo delle fonti a posteriori e a rate. Un giorno – domenica 13 marzo – va al Tg di Mentana e rivela la sua fonte: un articolo di Ugo Pirro comparso su Oggi il 13 aprile 1950 in cui lo sceneggiatore intervistava Croce. Saviano, però, come è già stato rilevato sul Corriere del Mezzogiorno, dimentica di dire alcune cose fondamentali: che la storia delle centomila lire non esce dalla bocca di Croce e neanche dalla bocca di Pirro. Dimentica di dire che l’intervista di Pirro fa riferimento a un cronista anonimo del 1883. Saviano, però, non dimentica di fare una lezione ai giornalisti che non sanno fare il loro mestiere perché non ricercano e non verificano e critica anche la Herling che, invece, altro non ha fatto che richiamarsi all’unica fonte valida in materia: il nonno.

Passano due giorni e dopo che il Corriere gli ha fatto notare che alla sua fonte manca la cosa più importante, il riscontro certo dei fatti, Saviano va di nuovo in televisione, questa volta da Lilli Gruber, e dice: «La mia fonte è Carlo Del Balzo» . A questo punto il lettore si aspetta che Saviano riveli finalmente una fonte certa e sicura in cui l’unico testimone, cioè Croce, parli e dica come andarono le cose. E invece no perché la cronaca di Carlo Del Balzo dal suo libro del 1883 edito a Napoli nella Tipografia Carluccio, De Blasio &C. intitolato Cronaca del tremuoto di Casamicciola è molto deludente. Eccola qui per i nostri appassionati lettori che potranno venire a capo della vicenda: «Era anche a villa Verde tutta la famiglia Croce di Foggia. Erano nella loro camera la signora Croce e la figliuoletta, il sig. Croce e il primogenito, seduti presso un tavolino, scrivevano, in una stanza attigua; la porta di comunicazione era aperta. La signora Croce e la fanciullina cadono travolte nel pavimento, che crolla tutto: non un grido, non un lamento, muoiono istantaneamente. Al contrario, il sig. Croce, sebbene del tutto sepolto, parla di sotto le pietre. Il suo figliuolo gli è daccanto, coperto fino al collo dalle pietre e dai calcinacci. E il povero padre gli dice: offri centomila lire a chi ti salva; e parla col figlio, che non può fare nulla per sé, nulla pel babbo, tutta la notte!».

Chi disse a Carlo Del Balzo, uomo politico e romanziere, che il povero Pasquale Croce disse al figlio l’idea delle centomila lire? Non lo sappiamo perché Del Balzo non lo dice. Ma è certo che non lo dice Croce dal momento che Del Balzo non afferma neanche che fu il primogenito del signor Croce a riportagli le parole del padre. Ciò nonostante, Saviano crede a Del Balzo e non a Croce. E forse nei prossimi giorni rivelerà un’altra fonte. Magari può citare Casamicciola di Dantone sempre del 1883 oppure un articolo di Gianni Artieri La notte di Casamicciola, ma non vi troverà nulla di buono per suffragare il suo racconto semplicemente perché è sbagliato. Dunque, la filologia del testo di Saviano conduce a un nulla di fatto e a un nulla di vero. Marta Herling gli ha semplicemente ricordato la verità. Saviano poteva chiedere scusa e chiuderla lì. E invece no. Pretende di avere la verità in tasca anche quando in tasca ha il resto di niente (o di centomila lire).

Fonte: corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Link

Il paradigma orwelliano utilizzato da Saviano

Saviano in difficolta dopo la polemica su Benedetto Croce

Marta Herling: “Su Croce Saviano inventa storie”

Saviano, prime crepe nel fronte giustizialista che lo sostiene

Ma dove vuole portarci Saviano

Il ruolo di Saviano. Considerazioni dopo la partecipazione a “Vieni via con me”

Pg Battista: “Come ragalare un eroe agli avversari. Gli errori della destra nel caso Saviano”

Non c’è verità storica: il Centro Peppino Impastato diffida l’ultimo libro di Roberto Saviano

Diffida e atto di messa in mora. Rettifica libro “La parola contro la camorra” di Roberto Saviano

Castelvolturno, posata una stele per ricordare la strage di camorra ma Saviano non c’era e il sindaco era contro

Alla destra postfascista Saviano piace da morire

Populismo penale

Il diritto di criticare l’icona Saviano

La libertà negata di criticare Saviano

Saviano, l’idolo infranto

Pagliuzze, travi ed eroi

Attenti, Saviano è di destra, criticarlo serve alla sinistra

Buttafuoco, “Saviano agita valori e codici di destra, non regaliamo alla sinistra”

Dal vecchio penso dunque sono cartesiano siamo passati al più prosaico ho paura dunque esisto. Sembra quasi d’essere tornati ad uno dei precetti dell’empirismo che riduceva l’essere alla sua capacità di percepire, esse est percipi. Secondo questa scuola filosofica la realtà non ha vita in sé, non prescinde dalla nostra capacità percettiva ma esiste soltanto per il mezzo della nostra conoscenza. La percezione non è dunque lo strumento che ci consente di entrare in relazione con la realtà circostante ma ciò che l’inventa, la costruisce, la crea. Da qui il passo molto breve verso una concezione meramente soggetivistica del mondo.

Dal vecchio penso dunque sono cartesiano siamo passati al più prosaico ho paura dunque esisto. Sembra quasi d’essere tornati ad uno dei precetti dell’empirismo che riduceva l’essere alla sua capacità di percepire, esse est percipi. Secondo questa scuola filosofica la realtà non ha vita in sé, non prescinde dalla nostra capacità percettiva ma esiste soltanto per il mezzo della nostra conoscenza. La percezione non è dunque lo strumento che ci consente di entrare in relazione con la realtà circostante ma ciò che l’inventa, la costruisce, la crea. Da qui il passo molto breve verso una concezione meramente soggetivistica del mondo.