Parla Massimo Germani, medico e terapeuta del centro di cure per i disturbi da stress post-traumatico del san Giovanni di Roma. Coordinatore nazionale del Nirast, una rete nata nel 2007 e che raccoglie 10 centri ospedalieri universitari diffusi nel territorio e specializzati per i richiedenti asilo che hanno ricevuto torture e traumi estremi

Paolo Persichetti

Liberazione 25 giugno 2011

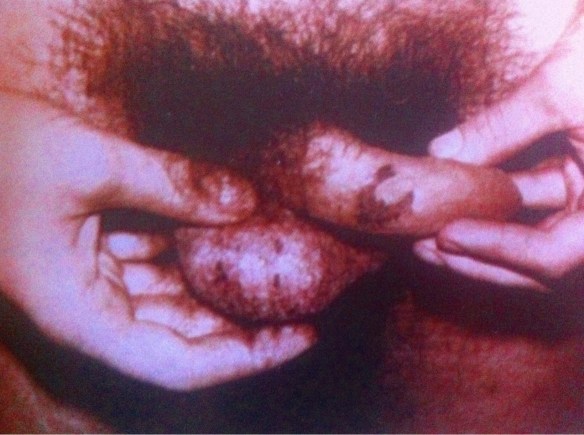

Dalla perizia del medico legale Mario Marigo, 3 febbraio 1982 Padova. Tracce di tortura compiuta con elettrodi sui genitali di Cesare Di Lenardo, militante dell Brigate rosse in carcere da 29 anni

Parlare di tortura non è facile. L’orrore che suscita crea in genere uno sdegno unanime di cui però è meglio diffidare poiché spesso cela solo ipocrisia. Pensiamo al fatto che metà della popolazione mondiale, circa tre miliardi e mezzo di persone, vive in Paesi che praticano la tortura. I paradossi non finiscono qui: nella sua carta dei diritti fondamentali l’Europa afferma che «nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Per questo all’interno dei suoi confini si offre riparo alle persone fuggite da violenze e torture. Al tempo stesso il vecchio continente è stato anche il laboratorio della tortura contemporanea, quella applicata e diffusa dopo la seconda guerra mondiale. La storia è abbastanza nota e nasce in Francia, anzi in Indocina, dove le truppe coloniali francesi applicarono queste tecniche contro i guerriglieri comunisti. La tortura era un corollario di quella che gli stati maggiori francesi definivano «dottrina della guerra rivoluzionaria». La definizione verrà poi corretta dagli statunitensi. La counterinsurgency americana altro non è infatti che la rielaborazione delle tesi che i generali francesi avevano ulteriormente perfezionato in Algeria. Alla base di tutto c’è un manuale scritto dal generale Paul Aussaresses, il macellaio di Algeri. Il suo testo segue un percorso ben preciso: traversa l’Oceano e finisce a Fort Bragg, nella famigerata “Scuola delle Americhe” che forma negli anni 60 gli ufficiali dei corpi antiguerriglia Usa e i quadri militari delle dittature sudamericane. L’abecedario del bravo torturatore, tradotto e riversato nei manuali dell’esercito statunitense, ritorna poi in Europa attraverso la Nato e serve a formare tutte le polizie d’Occidente. Metodi come l’annegamento simulato (conosciuto a Guantanamo come waterboarding), o l’uso degli elettrodi sui genitali verranno, diffusamente impiegati in Italia anche da Ucigos e Nocs nel biennio 1982-83 contro i militanti della lotta armata. Non deve stupire dunque se questo Paese ancora oggi non riconosce il reato di tortura nel proprio codice penale, e se queste pratiche sono riemerse per governare l’ordine pubblico nella caserma di Bolzaneto durante le contestazioni al summit del G8 genovese del 2001.

Domenica 26 giugno verrà celebrata la giornata internazionale contro la tortura. Diverse iniziative sono state promosse per sensibilizzare l’opinione pubblica attorno alla questione: dalla denuncia dell’ergastolo ostativo che condanna alla pena capitale fino alla morte la gran parte degli attuali 1500 ergastolani italiani, all’occupazione organizzata dal Cir (Consiglio italiano per i rifugiati) di alcune piazze di Roma con statue umane raffiguranti le vittime di Abu Ghraib. Lunedi invece andranno in scena al teatro Ambra Jovineli un gruppo di 12 rifugiati, tutti reduci da torture pesanti. Si tratta di un «laboratorio riabilitativo», ci spiega Massimo Germani, psichiatra e psicanalista, direttore del centro per le patologie post-traumatiche da stress (conosciuto nella letteratura clinica con la sigla Dpts, disturbo post-traumatico da stress) presso l’ospedale san Giovanni di Roma. Germani è anche Coordinatore nazionale del Nirast, una rete nata nel 2007 e che raccoglie 10 centri ospedalieri universitari diffusi nel territorio e specializzati per i richiedenti asilo che hanno ricevuto torture e traumi estremi ed a cui vengono fornite cure specialistiche organiche e psicoterapeutiche. Si tratta di centri all’avanguardia che intervengono sulle conseguenze dei traumi di natura interpersonale.

Quando abusi e violenze avvengono in luoghi chiusi, come carcere e famiglia o altre condizioni costrittive, ed hanno natura continuativa e ripetuta, danno luogo a traumi estremi, «non solo nell’immediato», nella carne, sottolinea il dottor Germani, ma «per la gravità duratura nel tempo delle conseguenze a livello della psiche. Subentra infatti una profonda disfunzione di quella che chiamiamo la psiche di base: la memoria, l’identità personale». Il vissuto postraumatico da luogo ad «episodi dissociativi della personalità, come passare davanti allo specchio e non riconoscersi, oppure a spaesamenti, depersonalizzazione e derealizzazione». La persona – prosegue sempre Germani – diventa una specie di fantasma, «una parte del suo essere è dissociato dall’altro. C’è una dimensione che vive un quotidiano apparentemente normale, mentre l’altra resta inglobata nell’esperienza traumatica». La tortura incrina le fondamenta della persona, è una umiliazione estrema che sgretola l’io, fa venir meno la fiducia in sé e nell’altro. Per questo «i percorsi di riabilitazione psicosociale puntano alla riattivazione del gruppo per ritrovare la fiducia negli altri e in se stessi. Più della parola, che può riattivare il trauma, è utile la relazione».

In un report appena stilato si apprende che oltre 3000 richiedenti asilo hanno subito forme di tortura grave o abusi, il 25% donne e il 75 uomini, in prevalenza Eritrei, Somali, Afgani, Kurdi sotto regime Turco, e poi Centroafricani del Congo, della Costa d’Avorio, della Nigeria. Parecchi quelli che arrivano dalla Libia dopo aver attraversato il deserto. Durante il viaggio spesso vengono fatti oggetto di altri abusi e torture, specie le donne, trattenute e sottoposte a pedaggi sessuali e stupri sistematici da bande di predoni che controllano l’accesso nelle regioni di confine. Non finisce qui, perché poi c’è la traversata del Mediterraneo, con altre tragedie, naufragi. Veri e propri viaggi del massacro e della morte. Chi riesce a scamparla porta con sé la memoria di chi è annegato, di bimbi scivolati in mare. Questi rifugiati dopo la lunga e penosa, ed anche qui non esente da ulteriori violenze, trafila nei Cie (centri di identificazione e accoglienza) e poi nei Cara (centri di assistenza per richiedenti asilo), entrano nel circuito dell’assistenza e del trattamento terapeutico. Si tratta di un percorso – spiega sempre Germani – che «richiede tempi lunghi, che per avere successo deve avvalersi sempre di sostegni sociali, di una qualità di vita dignitosa e un supporto legale che faccia avere loro giustizia, il riconoscimento dello status. Essere creduti fa parte del trattamento. Il medico da solo non basta. Occorre ridare dignità, giustizia, una vita con relazioni sociali, una casa, un lavoro. Senza il consiglio italiano, i legali e l’assistente sociale non si va da nessuna parte».

Articoli correlati

Massimo Germani, la tortura non serve solo ad estorcere informazioni, mira a distruggere lidentità e ridurre al silenzio

Per saperne di più

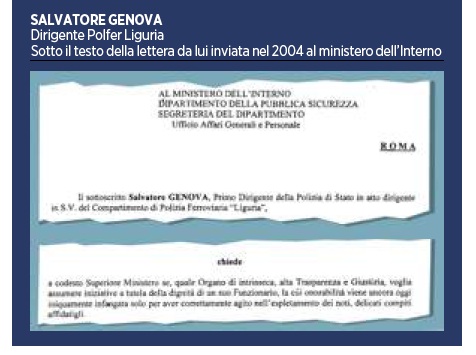

Le rivelazioni dell’ex capo dei Nocs, Salvatore Genova: “squadre di torturatori contro i terroristi rossi”

Salvatore Genova, che liberò Dozier, racconta le torture ai brigatisti

1982, dopo l’arresto i militanti della lotta armata vengono torturati

Proletari armati per il comunismo, una inchiesta a suon di torture

Torture: l’arresto del giornalista Piervittorio Buffa e i comunicati dei sindacati di polizia, Italia 1982

Ancora torture

Torture nel bel Paese

L’énnemi interieur: genealogia della tortura nella seconda metà del Novecento

Italia-Libia: quando-l’immigrazione è un affare di Stato

I dannati della nostra terra

Sans papiers impiegati per costruire Cpt

Le figure del paria indizio e sintomo delle promesse incompiute dall’universalità dei diritti