Recensioni – alcuni mesi nella lotta armata e oggi ricercatore indipendente, ha appena pubblicato un nuovo libro sul caso Moro che entra a piedi uniti in un dibattito che negli ultimi tempi si è segnalato soprattutto per il riemergere di letture complottiste. A Paolo Persichetti il passato continua a chiedere il conto

Paolo Morando, Domani 24 maggio 2022

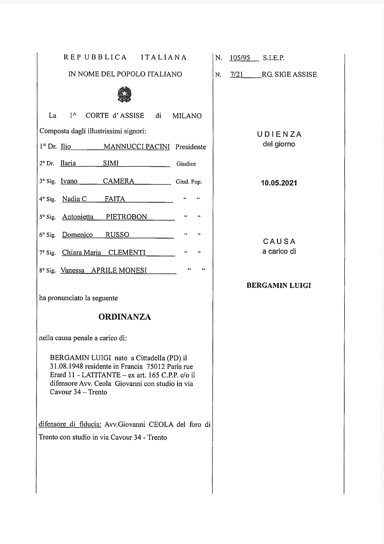

Oltre trent’anni fa, nel 1991, è stato condannato in via definitiva a 22 anni e mezzo di carcere per partecipazione a banda armata (le Brigate rosse – Unione dei comunisti combattenti) e concorso morale in omicidio (il generale dell’aeronautica Licio Giorgieri, ucciso in un agguato a Roma il 20 marzo 1987).

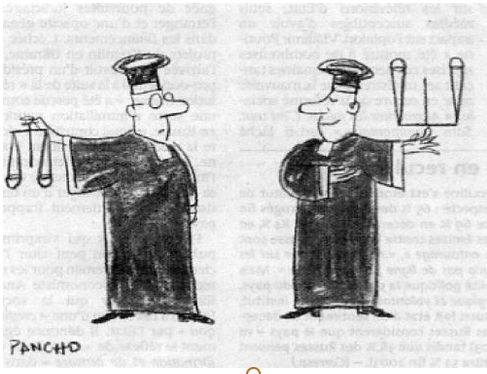

Nel frattempo, dopo che in primo grado era stato assolto, era riparato in Francia, come tanti altri ex militanti delle formazioni armate. E a Parigi si era ricostruito una vita come studioso, laureandosi e conseguendo un dottorato in Scienze politiche, fino a insegnare come docente a contratto all’università. A Paolo Persichetti il passato è tornato però a chiedere il conto la sera del 24 agosto 2002, quando la polizia francese lo ha fermato per poi consegnarlo a notte fonda ai colleghi italiani, in un rendez-vous degno dei migliori film di spionaggio: sotto il traforo del Monte Bianco.

Era stato arrestato una prima volta nel 1993, opponendosi però all’estradizione con successo, grazie a un pronunciamento dell’allora presidente francese François Mitterrand, che ha confermato la validità della propria “dottrina”. Persichetti ha terminato di pagare il conto alla giustizia italiana nel 2014, quando è stato scarcerato definitivamente. Ma già dal 2008 era in semilibertà e aveva iniziato a collaborare prima con Liberazione, l’allora quotidiano di Rifondazione comunista, poi con il Manifesto, Il Garantista, Il Rifomista e il Dubbio.

Il lavoro da storico

Si può dire che oggi Persichetti è uno storico di riconosciuto valore? Si dovrebbe poterlo fare, non fosse altro per la sua curatela di una importante Storia delle Brigate rosse in tre volumi (finora è apparso solo il primo). Si può dubitare della sua impostazione di studioso, per forza di cose caratterizzata dalla precedente militanza? Anche questo è possibile, ma senza dimenticare che la ricerca storiografica vive di contrapposizioni, di revisionismi e contro revisionismi (nel senso nobile del termine, sia chiaro), di confronto tra idee. Ma sempre sulla base di documenti. E Persichetti, da questo punto di vista, è un formidabile cane da tartufo: il suo lavoro di studioso lo dimostra.

Il suo ultimo libro “La polizia della storia. La fabbrica delle fake news nell’affaire Moro”, pubblicato in questi giorni da Derive Approdi entra tra l’altro a piedi uniti in un dibattito, quello su via Fani e i 55 giorni dello statista nella “prigione del popolo”, che negli ultimi tempi si è segnalato soprattutto per il riemergere di letture complottiste che da sempre covano sotto la cenere.

E d’altra parte la pubblicistica in materia è sterminata. Il libro di Persichetti è un ottimo strumento per orientarsi con un minimo di cognizione di causa in un quello che è diventato un autentico ginepraio, sulla base di una vulgata sfornita di prove che ormai sembra essersi fatta inespugnabile. Al punto che in una sentenza importante come quella che, tre anni fa, ha condannato all’ergastolo l’ex Nar Gilberto Cavallini per la strage di Bologna, si parla scorrettamente del covo di via Gradoli come della prigione di Aldo Moro. Un mero lapsus dell’estensore, certo, in una sentenza di oltre 2mila pagine altrimenti formidabile, ma è un lapsus che la dice lunga su quanto in questi anni è avvenuto e continua ad avvenire.

Il passato che ritorna

Lo stile di Persichetti, autore di una memorabile inchiesta giornalistica sempre su Bologna (l’incredibile tentativo da destra di addossare la colpa dell’attentato a un giovane di sinistra vittima della bomba, Mauro Di Vittorio, tesi che l’ex brigatista ha contribuito a confutare), è spesso arrembante. E infatti qualche grana gliel’ha procurata. Ad esempio una querela da parte di Roberto Saviano, a cui però il giudice ha dato torto.

Ma il peggio doveva ancora venire. Ed è venuto dal passato, se così si può dire. Come il postino del celebre film, infatti, la giustizia per Persichetti ha suonato due volte: ormai un anno fa, la procura di Roma gli ha sequestrato l’intero archivio, il telefonino, il pc e ogni altro apparecchio elettronico (e pure il “cloud”), nell’ambito di un’inchiesta che lo vedrebbe come “favoreggiatore” di latitanti coinvolti nel sequestro Moro. Ma inizialmente lo si accusava anche di associazione sovversiva con finalità di terrorismo (e il capo di imputazione è stato modificato addirittura cinque volte). Appunto: il passato che non passa.

La vicenda è ampiamente ripercorsa nel suo libro appena uscito, che sfida il mainstream fin dalla prefazione, firmata dalla filosofa Donatella Di Cesare (incorreggibile Persichetti!). E il sequestro citato, guarda caso, ha a che fare con il sequestro Moro. O meglio: con l’ultima (e contestatissima) commissione parlamentare d’inchiesta, ai cui materiali riservati – così la procura – Persichetti avrebbe attinto. La partita giudiziaria è ancora in corso, con lo studioso che da tempo chiede senza successo di poter tornare in possesso di quel materiale: anche perché, al di là della contestazione delle accuse specifiche, la procura si è portata via anche l’intera documentazione sanitaria relativa a suo figlio disabile. E davvero non si capisce che cosa questo possa avere a che fare con un’inchiesta per terrorismo.

L’ultima beffa

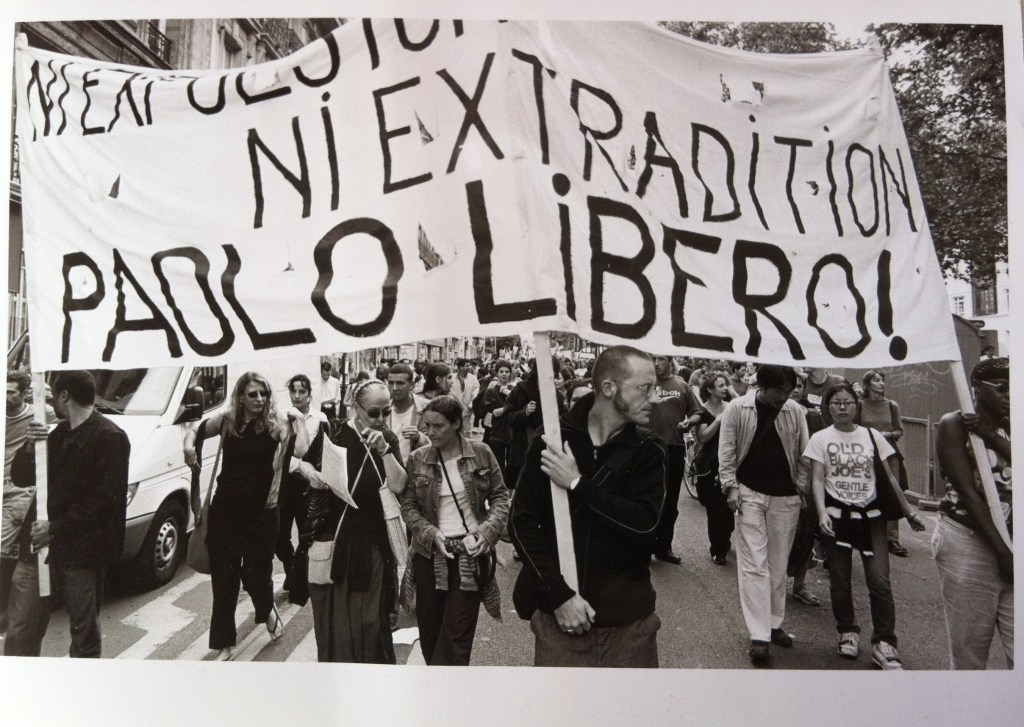

Nei giorni scorsi c’è stata una novità, ed è significativo che sia arrivata proprio nei giorni in cui il nuovo lavoro di Persichetti è approdato in libreria: giustizia a orologeria, verrebbe a dire, ma una volta tanto a favore dell’accusato. Sul blog Insorgenze, animato dallo stesso Persichetti, si dava infatti conto (capirete presto il perché del tempo imperfetto) della relazione tecnica richiesta dal gip sul materiale sequestrato.

E si apprendeva che non c’era nulla di riservato, ovvero di materiale dolosamente trafugato e poi diffuso: l’elenco di pdf, immagini, video e quant’altro è certosino e tutto ciò che proveniva in origine dalla commissione Moro Persichetti se lo è procurato utilizzando fonti aperte, soprattutto il sito dell’ex membro della stessa commissione Gero Grassi, per giunta dopo la chiusura dei lavori dell’organismo. E visto che Persichetti sa come va svolto il lavoro di storico, ecco che la relazione glielo riconosceva, attestando come altra grande parte del materiale arrivi dal Fondo Moro depositato all’Archivio centrale dello stato nell’ambito della direttiva Prodi. Che Persichetti ha dunque diligentemente consultato. Visto però che non c’è due senza tre, ecco l’ultima beffa: cioè il gip che in sostanza decide di non dare seguito all’esito della perizia e, invece di disporre la restituzione almeno parziale del materiale sequestrato, rimanda l’intero fascicolo alla procura, azzerando di fatto mesi di battaglia giudiziaria mossa da Persichetti.

Il quale sabato scorso, via Facebook, ha risposto così: “A seguito degli ultimi sviluppi giudiziari legati al sequestro del mio archivio sono venuti meno anche i residuali spazi di agibilità che mi erano rimasti. Allo stato attuale non esiste più lo spazio minimo per svolgere anche il più ridotto lavoro di tipo storiografico e di ricerca. Non esistono più le condizioni obiettive e la serenità che un ricercatore deve sempre avere per condurre con serietà e misura il proprio lavoro. Pertanto sono sospese tutte le presentazioni del libro La polizia della storia che nonostante la situazione e con grande sforzo ero riuscito a portare a termine. Sono sospesi tutti i miei account social e non risulterà più accessibile al pubblico il blog insorgenze.net”.

Uno stratagemma del potere

Tornando al libro, non aspettatevi benzina sul fuoco delle complotterie. Al contrario. Sul caso Moro, ad esempio, Persichetti smonta una diceria di lunga data: la presenza di una moto Honda di grossa cilindrata in via Fani, da sempre smentita da tutti i brigatisti che presero parte al rapimento, presenza invece dimostrata – così si è sempre detto – dal fatto che dai due motociclisti in sella alla Honda partirono raffiche di spari contro il parabrezza di un motorino.

Ebbene, in un verbale del 1994 il possessore di quel motorino raccontò diversamente la dinamica della rottura del proprio parabrezza, che già era tenuto assieme con del nastro adesivo: avvenne per la caduta del mezzo dal cavalletto (che era parcheggiato all’incrocio tra via Fani e via Stresa: lo attesta una foto scovata in rete dallo stesso autore nel 2014) dopo l’agguato brigatista. “Questa foto – scrive Persichetti – metteva definitivamente a tacere la versione dei colpi sparati dalla Honda contro Marini e che avrebbero distrutto il parabrezza, facendo anche crollare la versione della moto con i brigatisti a bordo che avrebbe partecipato al rapimento e di cui il parabrezza infranto sarebbe stata la prova inconfutabile”.

La vis polemica è evidentemente connaturata a Persichetti, visto che si toglie anche lo sfizio di documentare diverse “violazioni” del segreto compiute proprio da componenti della Commissione Moro. Ma il cuore del suo lavoro sta tutto in queste parole: “L’idea che il mondo sia più comprensibile se visto dal buco della serratura di un ufficio dei servizi segreti piuttosto che dai tumulti che attraversano le strade e i luoghi di lavoro è il segno di una malattia della conoscenza. Attraverso la dietrologia si vuole veicolare l’idea che dietro ogni ribellione non c’è l’agire sociale e politico di gruppi umani ma solo un inganno, una forma di captazione, uno stratagemma del potere”.