Che cosa è la dietrologia, o meglio quel format mediatico intitolato “i misteri del caso Moro” cha da quasi 40 anni ci viene propinato? Una antistoria, anzi una distruzione della storia, ci spiega Francesco Piccioni in questo fulminante articolo: «per alimentare la misteriologia bisogna far strage di prove, equiparandole ai sospetti, alle domande, alle idiozie, mescolando il tutto in un calderone bollente e più volte centrifugato, al punto che nulla conta più nulla. Tranne la volontà del cuoco, che accende il fuoco quando vuole e indica agli attoniti spettatori questo o quel componente che viene portato in superficie dal suo mestolo e poi rapidamente scompare nella sbobba. Siamo al masterchef della Storia, in cui è sempre ammesso un nuovo pirla che porta un nuovo componente o – sempre più spesso, visto quanto tempo è passato – semplicemente un pezzo già usato e dimenticato. Ribollito»

Francesco Piccioni

Contropiano 10 marzo 2015

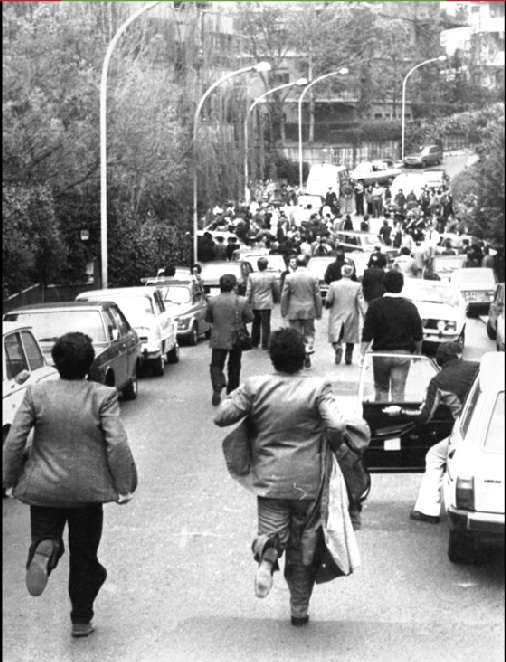

Leggendo le cronache avventurose – sul piano mentale – della nuova commissione parlamentare d’inchiesta sul sequestro di Aldo Moro, ad un certo punto mi è passata davanti l’immagine dell’Isis che distruggeva i resti della civiltà assira. Che c’entrano dei benestanti e benpensanti parlamentari con dei tagliagole che distruggono il passato per affermare il loro eterno presente (secondo loro) dettato da un dio?

La forma mentis, direi.

Il format mediatico intitolato “i misteri del caso Moro” ha quasi 40 anni, assicura a tutti gli interpreti qualche minuto di successo, un portafoglio gonfio, a volte persino una poltrona da parlamentare. Fin qui tutto bene, è la banalità dell’imbrancarsi in un gregge guidato da pastori con mano ferma.

Il problema è che per alimentare la misteriologia bisogna far strage di prove, equiparandole ai sospetti, alle domande, alle idiozie, mescolando il tutto in un calderone bollente e più volte centrifugato, al punto che nulla conta più nulla. Tranne la volontà del cuoco, che accende il fuoco quando vuole e indica agli attoniti spettatori questo o quel componente che viene portato in superficie dal suo mestolo e poi rapidamente scompare nella sbobba. Siamo al masterchef della Storia, in cui è sempre ammesso un nuovo pirla che porta un nuovo componente o – sempre più spesso, visto quanto tempo è passato – semplicemente un pezzo già usato e dimenticato. Ribollito. Che so, “la moto Honda”…

L’audizione dell’ex viceparroco di Santa Lucia, amico di Moro, ora nunzio apostolico in Gran Bretagna è stata un capolavoro di dimostrazione di quanto vado dicendo. Presentata – immancabilmente – come l’evento che avrebbe “permesso di fare chiarezza su uno dei punti più oscuri della vicenda”, si è aperta con il placido prete costretto a premettere che era l’ottava volta che veniva chiamato a deporre sulla stessa cosa. La seconda, davanti a una commissione parlamentare. Non proprio una “prima”… Nella vicenda storica il suo ruolo era stato decisamente minore: allora giovane prete, era stato destinatario di alcune lettere scritte da Moro, perché le girasse alla famiglia. Non serve essere degli esperti in sequestri di personaggi di spicco per sapere che in questi casi la famiglia è sottoposta a controlli stringenti, “blindata” da uomini armati che filtrano ogni spillo in entrata o in uscita dall’abitazione. Un giovane prete senza alcun potere, un collega di università (come il prof. Tritto) o altri personaggi simili diventano una buona “intermediazione” per mandare lettere. Non c’erano i social network, allora; e presumibilmente nessun brigatista li avrebbe usati visto che sono “tracciati” in ogni passaggio. Su di lui era stato sparso uno dei tanti “misteri” della dietrologia, addirittura per bocca di Francesco Cossiga. Che aveva ipotizzato – non saprei dire se a mo’ di battuta mal riuscita o soprassalti di rimorso per piste non seguite – che quel giovane prete fosse stato a sua volta sequestrato per un giorno, portato nella prigione di Moro e lì avesse impartito l’estrema unzione. Sette interrogatori o audizioni non erano bastate a convincere nessun dietrologo che lui, in via Montalcini, non c’era stato. Ed anche ieri, al termine dell’ottava audizione ha commentato tristemente “non penso di aver convinto nessuno”. Lo si può capire. Qualsiasi protagonista di quella vicenda – i brigatisti, Cossiga, l’archivista della stessa commissione stragi, storici, poliziotti e magistrati, ecc – abbia provato a mettere la parola fine su uno qualsiasi dei misteri è stato rapidamente derubricato a “opinione” fra le tante, probabilmente falsificata ad arte, comunque irrilevante. Finendo rapidamente tra i tanti componenti della sbobba che ogni tanto riprende a bollire.Leggiamo come ricorda don Mennini quei giorni:

Ci venne indicato un sacerdote dei pallottini con presunte doti di sensitivo: fu lui ad indicare su una mappa un punto dell’Aurelia. Ne parlai con il professor Tritto (assistente di Moro, ndr) e lui disse che era importante, che dovevamo dirlo al ministro e ottenne un appuntamento. Fummo ricevuti al Viminale dove ci tennero a bagnomaria per 3 o 4 ore, ogni tanto Cossiga entrava e chiedeva a Tritto se era possibile avere qualche indumento di Moro, qualche scritto, ipotizzando pure il coinvolgimento del sensitivo consultato nel caso dell’omicidio di Milena Sutter”. Era un clima “poco esaltante”, “ogni tanto veniva il capo di gabinetto che parlava di una fila di persone importanti che chiedevano biglietti omaggio per lo spettacolo pasquale dell’Opera. A me fu rimproverato di non aver informato la polizia del contatto telefonico con le Br, ma non volevo rischiare di bloccarlo, volevo solo essere utile a una persona alla quale volevo bene e fare nel mio piccolo tutto quello che potevo. E poi, quello che ho visto quel giorno al Viminale mi era bastato.. Tornato a casa, parlando con i miei dissi ‘se le cose funzionano così, Moro può salvarlo solo la Madonna o la Provvidenza’”.

Cioè nessuno. La dietrologia si regge sull’idea che la Storia sia governata da una Spectre onnipotente e onnisciente, che ordisce complotti e sa come intervenire ogni volta che si rischia siano scoperti. La Spectre è insomma un dio oscuro, contro cui il “vero fedele” può soltanto esercitare il rifiuto di tutto ciò che sfugge all’idea di “mondo regolato” che deriva dalla parola del “vero dio”. L’Isis della dietrologia è questa bestia qui, che distrugge tutto – passato, prove, credibilità, ecc – per affermare soltanto la sua esistenza e pretesa di dominio. Anche Moro subì, ancor vivo e prigioniero, lo stesso trattamento: le lettere che scriveva non erano “moralmente ascrivibili” a lui. Tanto da dichiararlo “pazzo” quando, obliquamente e moderatamente, scriveva parole non concilianti con qualche notabile del suo stesso partito iscritto al nuovo e infame “partito della fermezza”. Il partito della dietrologia è una filiazione diretta del “partito della fermezza”. E’ stato messo in piedi dagli stessi uomini, dagli stessi partiti. Vomita merda da quasi 40 anni e ha avvelenato i pozzi a cui si abbeverano i cervelli. Non c’è più – o quasi – un giornalista capace di distinguere una bufala clamorosa da un’ipotesi allettante; e in ogni caso una prova è per loro irriconoscibile. Non esiste, non può esistere un punto fermo, una verifica definitiva – da laboratorio – di quel che è falso e di quel che è vero. Non ci sono testimonianze, né carte, né riscontri che possano mettere in crisi il “mistero”. Non c’è perché non ci deve essere, finirebbe il gioco… Guardiamo ancora dall’audizione di ieri. Grande sorpresa – sia tra i parlamentari della commissione che tra i giornalisti mandati a seguire l’audizione – quando don Mennini ha ricordato che il papa, l’allora Paolo VI, aveva fatto preparare 10 miliardi di lire per un eventuale riscatto in denaro. Una “rivelazione”? Ma se il rifiuto del riscatto compare addirittura in uno dei nove volantini delle Br emessi durante il sequestro… Era ipotesi avanzata su tutti i giornali di quelle settimane, oggetto di “dibattito” tra esperti, politici, giornalisti, specie dopo la richiesta ufficiale di scambiare Moro con 13 prigionieri politici. Tutto cancellato, tutto dimenticato. Solo il “mistero” ha diritto ad esistere, picconando reperti, statue, storie, prove… Continuerà così in eterno, fin quando qualche bastardo vi troverà un guadagno.

Fonte: http://contropiano.org/interventi/item/29576-i-dietroogi-del-isis-su-moro

La dietrologia nel rapimento Moro