La caccia al reato inesistente che il pm Eugenio Albamonte conduce da tempo nei miei confronti ha conosciuto un nuovo colpo di scena. Ignorando la decisione del tribunale del riesame e della cassazione, il 12 novembre scorso il responsabile delle inchieste sul terrorismo e i reati informatici della procura di Roma ha messo da parte l’imputazione di associazione sovversiva ed ha rilanciato l’accusa di favoreggiamento. Dopo l’iniziale violazione di segreto d’ufficio da cui l’indagine era partita siamo giunti al quinto cambio di imputazione in 12 mesi.

Il 2 luglio scorso il tribunale del riesame aveva stabilito che le accuse utilizzate per consentire alla polizia di svuotare il mio archivio erano prive delle condotte di reato. La procura si era limitata a enunciare le accuse (associazione sovversiva e favoreggiamento) senza riportare circostanze, modalità e tempi in cui esse si sarebbero materializzate. Come a dire: «sono convinto che hai fatto questo, ma non so quando, come e dove, ma siccome sono un pm faccio come il marchese del Grillo: intercetto le tue comunicazioni, ti faccio pedinare e poi ti sequestro tutto quello che hai in casa, anche le cose di tua moglie e dei tuoi figli. Qualcosa alla fine troverò!».

I giudici del riesame avevano proposto una ipotesi di reato alternativa: la violazione di notizia riservata che si sarebbe consumata l’8 dicembre 2015, quando avevo inviato tramite posta elettronica alcuni stralci della prima bozza di relazione annuale della commissione Moro 2. Testo che sarebbe stato pubblicato dall’organo parlamentare meno di 48 ore dopo. Pagine destinate ad un gruppo di persone coinvolte nel lavoro di preparazione di un libro sulla storia delle Brigate rosse (leggi qui), poi uscito nel 2017 con Deriveapprodi. Tra queste c’era l’ex brigatista Alvaro Lojacono, ormai cittadino svizzero, che poi aveva girato il testo ad Alessio Casimirri da decenni riparato in Nicaragua, dove ha acquisito la nazionalità. Una lettura giuridica, quella del riesame, che la cassazione lo scorso 10 novembre ha convalidato, anche se al momento non se ne conoscono i motivi. La procura, però, si tiene lontana da questa ipotesi di reato nella consapevolezza che non si tratti di notizie riservate di rilevanza penale. Nel frattempo un altro giudice, il gip Valerio Savio, si era pronunciato sul fascicolo dell’accusa ritenendo che mancasse «una formulata incolpazione anche provvisoria». Ragione che lo aveva condotto a rigettare l’incidente probatorio che il mio difensore aveva richiesto per contrastare l’intenzione del pm di ficcare il naso comunque tra le mie cose, prima ancora che lo stesso gip si fosse pronunciato sulla legittimità del sequestro nell’udienza prevista il prossimo 17 dicembre. Per tutta risposta il pm ha presentato una nuova domanda di incidente probatorio provando questa volta a precisare meglio accusa e condotte di reato.

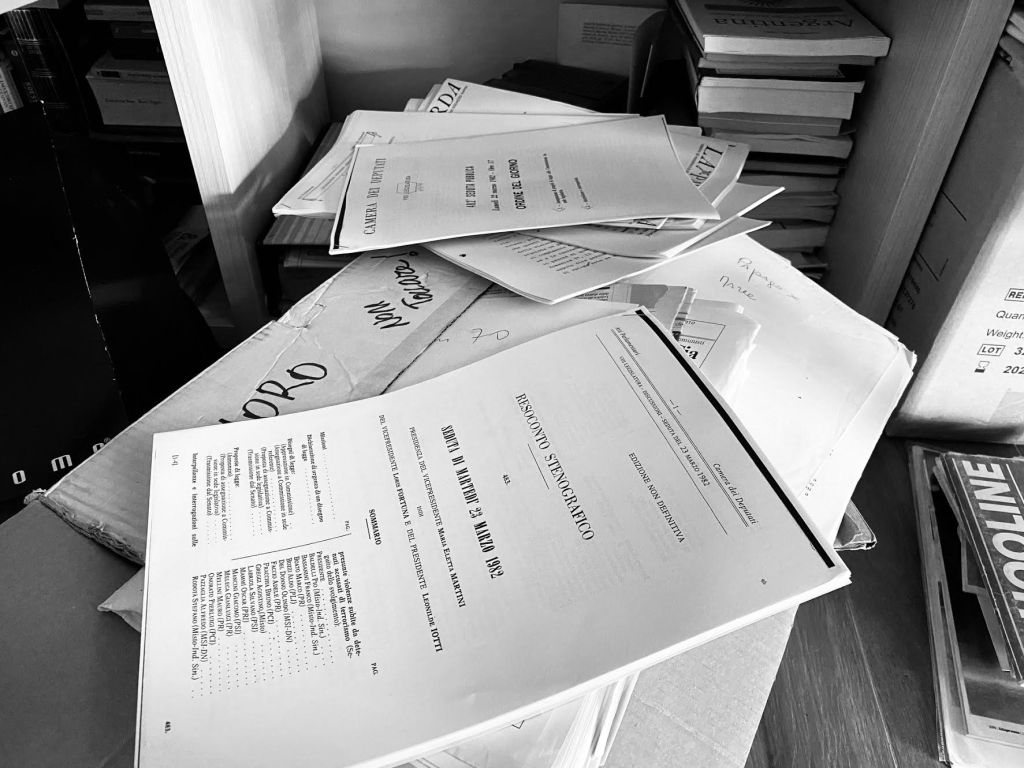

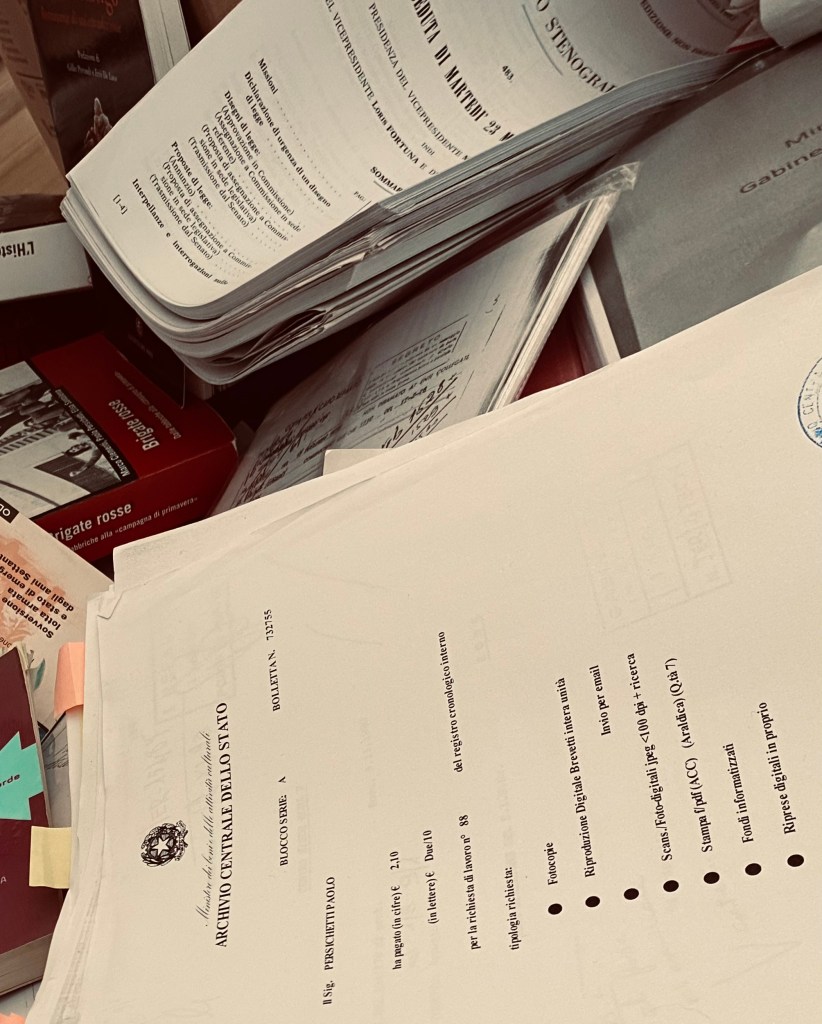

Il lavoro storico messo sotto accusa

Secondo la Procura le pagine della bozza di relazione da me inviate, nelle quali si affrontava l’episodio delle vetture brigatiste abbandonate in via Licinio Calvo subito dopo il sequestro del leader Dc in via Fani, non avevano come finalità la ricostruzione corretta del percorso di fuga del commando brigatista e la confutazione delle fake news che circolano da decenni sulla vicenda, poi confluita nelle pagine del libro pubblicato nel 2017, ma servivano per il favoreggiamento dei due ex Br. Per la procura in quelle bozze si riportavano «degli accertamenti in corso da parte della predetta commissione, relativi a fatti reato, ancora non completamente chiariti, che coinvolgono anche le loro responsabilità penali». Accusa – come ha rilevato l’avvocato Romeo nelle sue controdeduzioni – difficile da sostenere sul piano giuridico: come avrebbe potuto concretizzarsi il reato di favoreggiamento in una vicenda giudiziaria conclusasi da diversi decenni con condanne all’ergastolo passate in giudicato sia per Casimirri che per Lojacono? Ammesso che possano ancora esistere fatti nuovi, questi sarebbero già assorbiti dalle condanne o largamente prescritti e non potrebbero rivestire più alcuna rilevanza penale ma solamente storica.

Se non c’è una valida ragione giuridica che tiene in piedi l’accusa, quale è allora il movente che spinge il pubblico ministero?

Ascoltato nel dicembre 2020 in qualità di persona informata sui fatti, l’ex presidente della commissione Moro 2 Giuseppe Fioroni aveva sostenuto che vi sarebbero «ulteriori complici del sequestro, seppur con ruoli minori collegati alla logistica, i cui nomi non sono ancora noti». Per poi suggerire che «In tale contesto si potrebbe giustificare un interesse di terze persone legate agli ambienti delle Brigate rosse nel conoscere gli stati di avanzamento dei lavori della commissione con riferimento a questo profilo». Una tesi che si scontra con la logica e la realtà dei fatti.

I temi dell’indagine parlamentare erano facilmente desumibili dalle audizioni pubbliche, accessibili sul sito di radio radicale, trascritte sul portale della commissione stessa e dalle riunioni dell’ufficio di presidenza i cui verbali venivano sistematicamente resi noti. Le piste seguite dalla commissione erano di dominio pubblico, continuamente rilanciate da indiscrezioni giornalistiche, interviste e commenti di commissari molto loquaci. Inoltre i lavori dell’organo di inchiesta parlamentare erano destinati a divenire di dominio pubblico, di lì a poco, con la pubblicazione della prima relazione annuale sullo stato dei lavori il 10 dicembre 2015. Alle «terze persone», accennate da Fioroni, sarebbe bastato attendere qualche ora per conoscerli. Cosa sarebbe mai cambiato in quel breve lasso di tempo? Quel «qualcuno» non aveva certo bisogno di leggere le bozze dedicate a via Licinio Calvo per informarsi. C’è molta presunzione nelle affermazioni all’ex politico di fede andreottiana, giustamente non più rieletto dopo la fallimentare esperienza dell’organismo parlamentare da lui presieduto.

Il teorema del garage compiacente e di una base brigatista prossima al luogo dove vennero lasciate le vetture utilizzate per la prima fase della fuga e addirittura – secondo alcuni oltranzisti – prima prigione di Moro, è un clamoroso falso che circola da diversi decenni. Ne parlò per la prima volta, il 15 novembre del 1978, un quotidiano romano, Il Tempo, che anticipò un articolo dello scrittore Pietro Di Donato apparso nel dicembre successivo sulla rivista erotica-glamour Penthouse, divenuta una delle maggiori referenze del presidente Fioroni. Nel suo racconto Di Donato sosteneva che la prigionia di Moro si era svolta nella zona della Balduina, quartiere limitrofo alla scena del rapimento e al luogo dove era avvenuto il trasbordo del prigioniero ed erano state abbandonate le macchine impiegate in via Fani. Diversi controlli e perquisizioni vennero effettuate senza esito dalle forze di polizia in alcune palazzine e garage dei dintorni. La sortita di Di Donato venne ripresa nel gennaio 1979 da Mino Pecorelli sulla rivista Op. Entrò quindi nella sfera giudiziaria quando il pm Nicolò Amato ne parlò durante le udienze del primo processo Moro. Più tardi se ne occupò, sempre senza pervenire a risultati, la prima commissione Moro e venne consacrata nelle pagine del libro di Sergio Flamigni, La tela del ragno, pubblicato per la prima volta nel 1988 (Edizioni Associate p. 58-61), divenendo uno dei cavalli di battaglia della successiva pubblicistica dietrologica.

Gli ultimi accertamenti della commisssione

Nell’ultimo periodo della sua attività la commissione Moro 2 ha raccolto la testimonianza di una coppia che alla fine del 1978 viveva in via dei Massimi 91, strada situata nella parte più alta della Balduina. I due hanno raccontato di aver ospitato per alcune settimane, sul finire dell’autunno 1978, sei mesi dopo la fine del sequestro, una persona che poi riconobbero essere il brigatista Prospero Gallinari. Dalla vicenda sono scaturite alcune querele nei confronti di uno dei membri della commissione parlamentare (leggi qui e qui) che aveva impropriamente tirato in ballo una giornalista tedesca totalmente estranea all’episodio. All’epoca il comprensorio di via dei Massimi 91 apparteneva allo Ior, Istituto per le opere religiose, ente finanziario del Vaticano. Amministratore unico era Luigi Mennini, padre di don Antonio Mennini, il confessore e uomo di fiducia dello statista democristiano, vice parroco della chiesa di santa Lucia a cui durante il sequestro i brigatisti consegnarono su indicazione dello stesso Moro diverse sue lettere. Alcuni consulenti della commissione si erano lungamente soffermati sull’ipotesi che Alessio Casimirri fosse in qualche modo «intraneo» all’ambiente che risiedeva o circolava in quell’immobile, perché il padre Luciano era in quegli anni responsabile della sala stampa vaticana, senza comprendere quali fossero le rigide regole della compartimentazione e della logistica all’interno delle Brigate rosse, che non poggiava certo sulle relazioni familiari. I successivi accertamenti della commissione non hanno tuttavia trovato conferme e al momento di chiudere i battenti è stato chiesto alla procura di proseguire le indagini. Come si evince da alcune audizioni pubbliche della Commissione, la coppia che aveva fornito ospitalità a Gallinari, proveniva da un’area politica subentrata nelle Brigate rosse dopo la conclusione del sequestro Moro e che aveva relazioni con Adriana Faranda e Valerio Morucci, incaricati dalla colonna romana di trovare una sistemazione a Gallinari dopo l’abbandono repentino della base di via Montalcini nella estate del 1978. Non si comprende quindi quale sia il fondamento investigativo e storiografico dell’accusa che mi viene mossa, mentre appare sempre più evidente l’adesione di polizia e procura a ipotesi complottiste, che non si limitano più a inquinare e depistare le conoscenze storiografiche sulla vicenda Moro ma pretendono di esercitare il controllo assoluto sulla storia degli anni Settanta.

Le puntate precedenti

1. Se fare storia è un reato

2. La polizia della storia

3. La procura sequestra e tace

4. Polizia, procure e dietrologia, la santa alleanza contro la ricerca indipendente sugli anni 70

5. Lo strano comportamento della procura, accusa Persichetti di avere diffuso informazioni riservate ma ignora le ripetute fughe di notizie segretate che hanno contrassegnato l’attività della com

6. Appello – Chi sequestra un archivio attacca la libertà di ricerca

7. Appel – Qui confisque des archives attaque la liberté de la recherche

8. Whoever seizes an archive attacks the freedom of research the appeal signed by researchers and citizens against the investigation by the prosecutor of rome and the police

9. Manca il reato, il gip Savio censura l’inchiesta di Albamonte contro Persichetti

10. Kafka e l’archivio di Persichetti

Interventi sulla vicenda

1. Lo storico Marco Clementi, il sequestro dell’archivio di Paolo Persichetti è un attacco al suo lavoro di ricerca sugli anni 70 – Il Riformista

2. Ora la magistratura vuole orientare anche la ricerca storica – Piero Sansonetti, Il Riformista

3. Paolo Persichetti e il complottismo eterno delle procure – Daniele Zaccaria, Il Dubbio

4. Caso Persichetti, la ricerca storica sotto attacco – Marco Grispigni, il manifesto

5. La commissione Moro e il caso Persichett i- Intervista all’avvocato Francesco Romeo Radio Radicale

6. Caso Persichetti, la ricerca storica deve essere libera e indipendente – Fabio Marcelli, Contropiano

7. Quelle pietre d’inciampo preziose che hai seminato – Silvia De Bernadinis

8. Quando la ricerca storica diventa un problema giudiziario il caso di Paolo Persichetti – Davide Drago, Globalproject.info

9.Ricercatore perquisito e indagato per studi sul caso Moro – L’indipendente.online/2021/06/15

10. L’ex br Persichetti e l’enigma dell’archivio sotto sequestro

11. Caso Persichetti, procura e riesame non pervenuti – Frank Cimini, Il Riformista

12. L’ex br Persichetti e l’enigma dell’archivio sotto sequestro – metronews.it/2021/07/26

13. Archivio Persichetti su Moro, per il gip Savio: “Non c’è reato” – Frank Cimini, Il Riformista

14. Contropiano – Manca il reato, il gip smonta l’inchiesta di Albamonte contro Persichetti

15. Sequestrato l’archivio di Persichetti, mossa della procura per censurare il libro sulle br – Frank Cimini, Il Riformista

16. Archivio Persichetti su Moro per il gip Savio non c’è reato – Frank Cimini, Il Riformista

17. Incolpazione assente, il gip smonta il caso Persichetti – il Dubbio

18.Il gip affossa l’inchiesta contro Paolo Persichetti e la sua ricerca storica – www.radiondadurto.org/2021/11/03/

19. Delitto Moro, l’archivio Persichetti ancora sotto sequestro – Frank Cimini, il Riformista

20. Archivio Persichetti, la cassazione si inventa un nuovo reato – Frank Cimini, il Riformista

21. Contropiano, Kafka e l’archivio di Persichetti

22. Contropiano.org – Prosegue la caccia al reato inesistente, la procura non molla l’archivio di Persichetti

23. Persichetti, i pm non mollano, contestano il reato già bocciato