«La figura del “quinto” uomo, ovvero dell’attentatore

che avrebbe dovuto sparare dal lato destro del convoglio

all’inizio dell’azione, sconfessata dalle dichiarazioni dei terroristi stessi,

ma decisamente supportata non solo dagli atti processuali

ma da una gran parte della letteratura politica degli anni di piombo,

è una figura diventata emblema per l’idea stessa di generiche ombre sinistre

su fatti accaduti. Quando oggi si sente parlare del “quinto” uomo,

immediatamente si capisce che ci si riferisce a qualcosa di losco, nascosto, a qualcosa che mina la credibilità delle Istituzioni stesse.

Una sorta di antesignano del complottismo».

Federico Boffi-Lucarelli, Grazia La Cava, Scienza e giustizia, Armando editore 2024

Un recente abbaglio dello storico Davide Conti ha aggiunto una nuova puntata alla interminabile saga dei misteri sul rapimento dello statista democristiano Aldo Moro. Su Domani del 23 e 24 agosto scorso, il ricercatore della Fondazione Basso, autore di diversi lavori sulla Resistenza, soprattutto romana, e di varie pubblicazioni sul fascismo e neo fascismo, nonché consulente delle procure di Brescia e Bologna nelle indagini sulle stragi e dell’archivio storico del Senato, ha rilanciato la tesi del quinto uomo che avrebbe preso parte alla sparatoria di via Fani (l’undicesimo brigatista del commando), la mattina del 16 marzo 1978.

Gli errori di Davide Conti

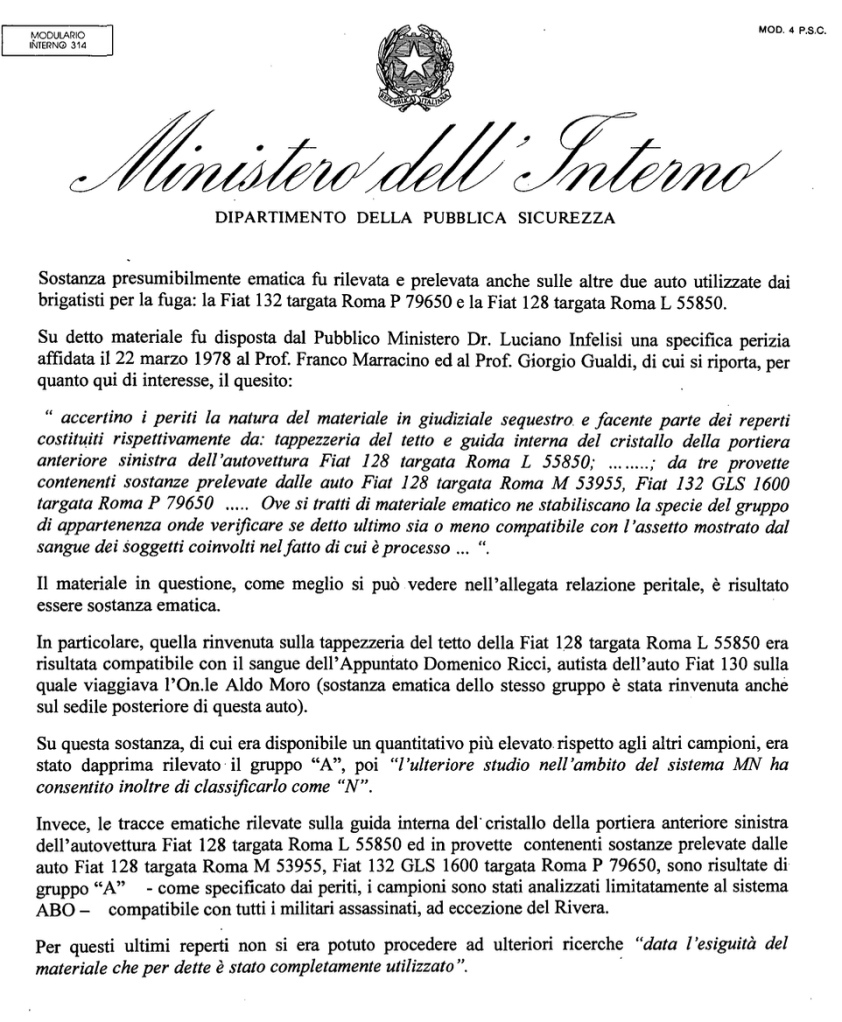

Come ormai accade da decenni a questa parte in tutti gli scoop sul rapimento Moro, le clamorose scoperte annunciate a titoli cubitali incappano sempre in clamorosi errori. Anche Conti non è scampato a questa regola: non è vero, infatti – come ha sostenuto – che le tracce di sangue ritrovate all’interno delle auto usate dai brigatisti per la fuga non vennero mai identificate. Il 14 novembre 1978 i professori Franco Marraccino e Giorgio Gualdi, incaricati dal pm Infelisi nel marzo precedente, consegnarono la loro perizia al consigliere istruttore Achille Gallucci. Le conclusioni apparvero subito inequivocabili: le tracce di sangue trovate nelle auto erano compatibili con quattro dei cinque uomini della scorta dello statista democristiano (Cm2 0470_001). Errata è dunque l’ipotesi avanzata da Conti, ovvero che alcune di quelle tracce appartenessero ad un quinto brigatista non identificato che avrebbe partecipato al rapimento. Un altro degli errori, che qui ci limitiamo a citare (per una disamina più ampia leggi: Il sangue degli uomini della scorta di Moro scambiato con quello di un brigatista immaginario), riguarda l’arbitrario spostamento di uno dei membri del commando (Prospero Gallinari) dai sedili anteriori a quelli posteriori di una delle due Fiat 128 utilizzate durante l’agguato. Un’artificiosa operazione che ha permesso a Conti, nonostante le evidenze storiche dicano il contrario, di aggiungere un passeggero e far quadrare la propria ricostruzione.

Indagini inadeguate e dietrologia

Gran parte delle teorie dietrologiche costruite sul rapimento Moro traggono origine, dal punto di vista tecnico, dall’iniziale ricostruzione errata della dinamica dei fatti dovuta alle gravi carenze ed errori presenti nelle prime indagini condotte nel 1978. E’ quanto spiegano, in un volume pubblicato nel 2024, Scienza e Giustizia, la dinamica della scena del crimine, Armando editore, Federico Boffi Lucarelli, che ha diretto le sezioni di balistica e l’Unità di analisi dei crimini violenti della polizia scientifica, e Grazia La Cava. Il testo riprende la perizia sulla dinamica della sparatoria e del rapimento Moro consegnata il 12 giugno 2015 alla seconda commissione Moro, presieduta da Giuseppe Fioroni (Cm2 0197_003). Documento che non venne accolto con favore dalla maggioranza dei membri della commissione, spiazzati dai risultati che confermavano le testimonianze inascoltate dei brigatisti.

«I dubbi emersi negli atti giudiziari dell’epoca – scrivono gli autori – e costantemente riportati negli anni successivi, sono invece un buon esempio di come è possibile trasformare una incertezza tecnica in un caso sociale e politico (ed anche giudiziario, in effetti)». Il combinato disposto tra questi errori e precisi interessi politici, hanno sedimentato il pregiudizio dietrologico, ovvero l’idea fattasi senso comune che mai un gruppo di operai del Nord e giovani delle borgate romane avrebbero potuto, contando sui propri mezzi, portare a termine un’azione del genere. L’alibi del complotto venne subito messo in campo dalle forze politiche che con maggiore forza e peso sostennero la «linea della fermezza» (Pci e Dc) per celare le responsabilità avute sulla mancata volontà di trattare la liberazione dell’ostaggio, sacrificando la vita di Moro sull’altare della ragion di Stato e del compromesso storico, inesorabilmente fallito nei mesi successivi. La costruzione della narrazione dietrologica è stata lo strumento di questo processo di esportazione della colpa: una rivisitazione storica dei fatti che mise d’accordo anche destra, la quale elaborò una propria narrazione che addossava alle forze del patto di Varsavia la regia del rapimento.

Gli errori iniziali sullo sparatore da destra

Nel corso delle indagini svolte nel 1978, perizia Ugolini-Jadevito-Lopez, e nella successiva Salza-Benedetti del 1994, non vennero svolti sopralluoghi all’interno delle autovetture coinvolte nella sparatoria per individuare gli impatti dei colpi esplosi. Non vennero nemmeno effettuati studi sui tracciati balistici. Questa circostanza – scrive Boffi – ha portato a individuare come «punti fissi» unicamente le traiettorie di ingresso rilevate sui corpi posti sul tavolo autoptico e per altro verso a rincorrere la posizione di singoli bossoli e ogive su una scena profondamente inquinata, sia dai movimenti effettuati dai brigatisti durante l’azione e dai mezzi impiegati, che dalle vetture delle forze di polizia che intervennero, i primi soccorritori, i numerosi inquirenti, giornalisti e curiosi che occuparono la scena calpestando reperti, spostandoli inavvertitamente, come le molte foto e immagini d’epoca dimostrano.

Un approccio che ha impedito di contestualizzare le traiettorie balistiche sulla scena dell’agguato. Escusso nel marzo del 2015 dalla Polizia di prevenzione per conto della commissione Moro 2, l’autore della seconda perizia balistica, il perito Pietro Benedetti, ha confermato «di non aver mai effettuato attività di ricostruzione delle traiettorie balistiche né di aver mai esaminato le autovetture» (Cm2 0066_011). Ciò spiega perché dopo aver rilevato in autopsia che i colpi che uccisero il maresciallo Leonardi avevano attinto la parte destra del corpo, in sede processuale si elaborò una prima ricostruzione che individuava la presenza di uno sparatore da destra. Inizialmente si ipotizzò il ruolo di un brigatista uscito dallo sportello destro della Fiat 128 bianca con targa diplomatica che – si ricostruì erroneamente – anziché precedere aveva bloccato con una improvvisa marcia indietro il convoglio presidenziale allo stop con via Stresa. La mancata identificazione nel corso delle indagini successive di questo soggetto inesistente ha alimentato nel tempo le più diverse dietrologie sulla sua presunta identità e anche sulla sua esatta posizione. Come vedremo più avanti c’è chi lo voleva appostato dietro la Mini clubman parcheggiata sulla destra dell’incrocio, incurante dei tiri provenienti dal lato sinistro.

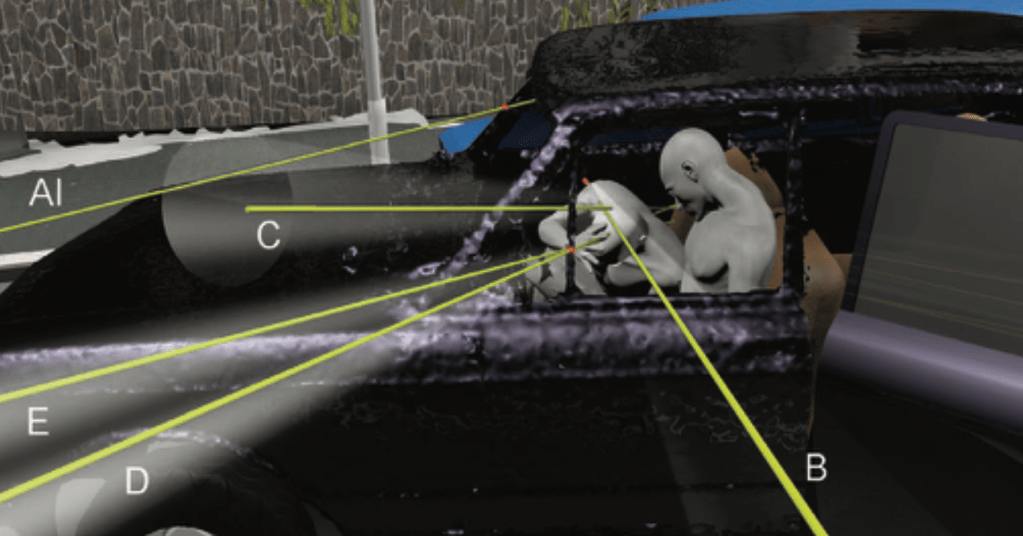

I nuovi accertamenti su Leonardi e Zizzi

I sopralluoghi effettuati nel 2015, su incarico della commissione parlamentare Fioroni, individuando numerosi impatti di arma da fuoco sul lato interno destro del veicolo che trasportava Moro e la contemporanea assenza di impatti sul lato opposto (verifica che non è stato possibile effettuare all’interno dell’Alfetta di scorta, conservata in pessime condizioni, perché gli interni furono divelti nel 1978 alla ricerca di bossoli e proiettili), hanno fornito prove in favore dell’attacco portato dal lato sinistro della via.

Ricollocando i corpi all’interno delle autovetture, grazie all’analisi tridimensionale fornita dalla moderna strumentazione forense, e studiando le traiettorie accertate dei colpi che hanno penetrato la carrozzeria del convoglio di Moro (trascurando le traiettorie disperse), i funzionari della scientifica hanno potuto ricostruire la dinamica effettiva dell’azione. Si è così potuto dimostrare come i tiri da sinistra, anche quelli con direzione più obliqua, erano compatibili con gli impatti sulle parti interne del mezzo e i fori di entrata sul corpo del maresciallo Leonardi, centrato mentre girandosi in protezione di Moro offriva il fianco destro allo sparatore.

Analogo discorso andava fatto – sempre secondo Boffi – per i tre colpi che attinsero il vicebrigadiere Zizzi alle spalle, con traiettoria basso-alto. Per alcune ricostruzioni dietrologiche questa circostanza avrebbe provato l’esistenza di un «super killer», situato a destra, nascosto dietro la Mini clubman. Il misterioso personaggio avrebbe neutralizzato il poliziotto che, una volta uscito dal’Alfetta per rispondere al fuoco dei brigatisti, avrebbe offerto le spalle al tiratore mai individuato. Allo stesso modo, il misterioso individuo avrebbe centrato anche l’agente Iozzino, che effettivamente riuscì a portarsi fuori dal mezzo e sparare due colpi in direzione di uno dei quattro brigatisti in abiti dell’aviazione civile.

I nuovi accertamenti hanno smentito queste ipotesi prive di conferme scientifiche: le traiettorie di tiro contro l’Alfetta mostrano come il grosso dei colpi siano stati portati da sinistra e da dietro in linea leggermente obliqua, in particolare dal quarto componente del comando (lo sparatore meno efficace e più disordinato) che si trovava più in alto. Considerando l’andamento in discesa della via, l’altezza dell’autovettura e la posizione del brigatista che ha sparato, i funzionari della scientifica hanno calcolato un dislivello di almeno 50 cm che spiegherebbe la particolare traiettoria dei colpi che hanno investito Zizzi dalla parte posteriore del mezzo. Il basso-alto identificato sul tavolo autoptico si trasforma così in alto-basso una volta ricollocato il corpo di Zizzi nella macchina mentre, sentiti gli spari, per proteggersi questi si abbassa in avanti accucciandosi sulle gambe.

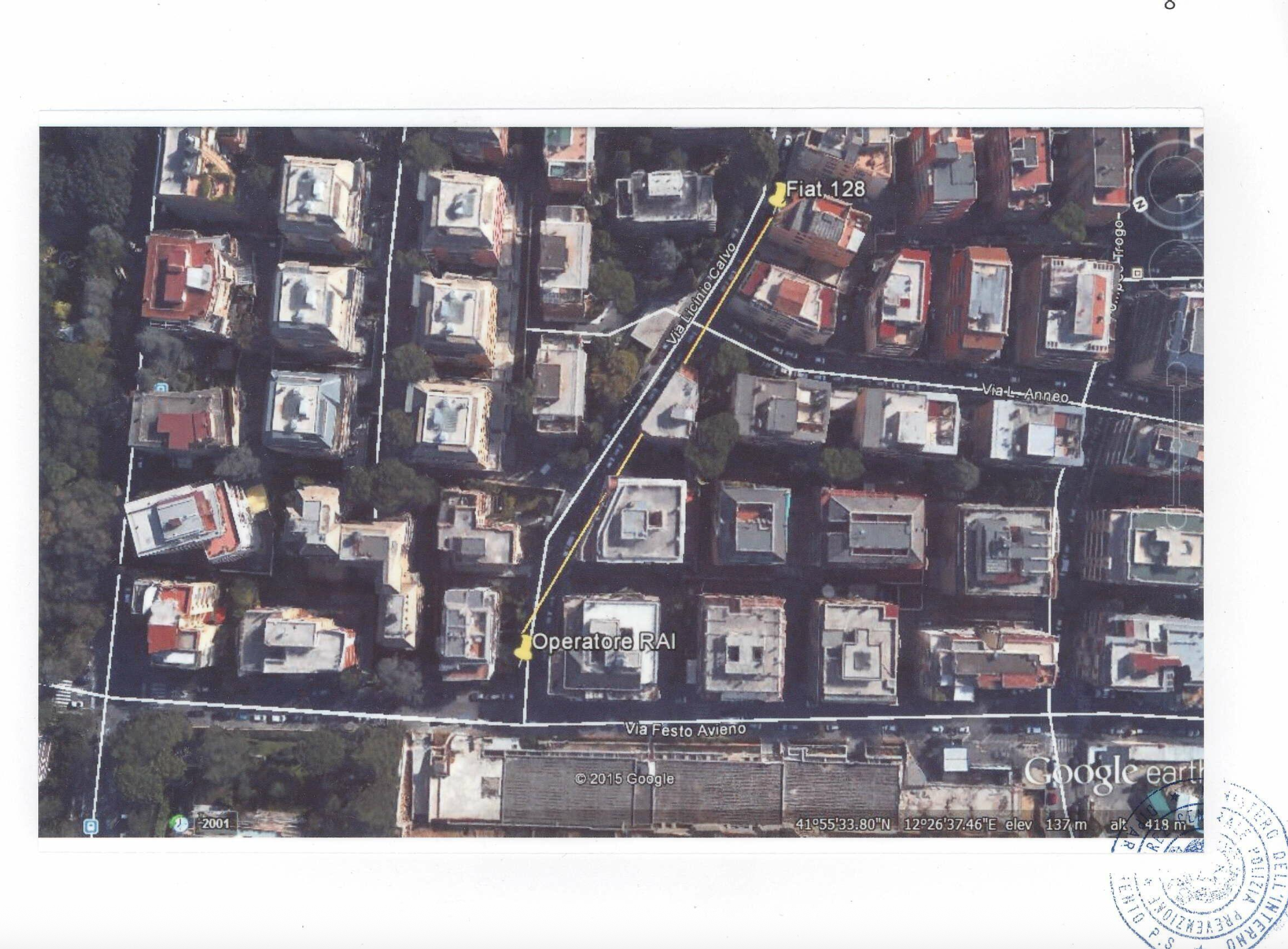

A confermare l’andamento dei colpi da sinistra-destra sopraggiungono anche i numerosi impatti presenti sui finestrini del lato sinistro della Mini clubman, parcheggiata sulla destra della Fiat 130, circostanza che dimostra come un eventuale tiratore collocato in quella posizione sarebbe stato crivellato dai colpi provenienti dal versante opposto. La controprova di questa ricostruzione sta nel fatto che eventuali colpi tirati dal lato destro avrebbero attinto, stando alle possibili traiettorie, i brigatisti posizionati a sinistra. Ad essi si aggiungono le tracce di impatto sul muretto destro e sulle pareti e all’interno degli immobili collocati sulla destra di via Fani. Mentre sono assenti impatti sul versante sinistro e sulla parte bassa della via, dove sarebbe stato presente l’ingegnere Alessandro Marini, testimone iniziale e ritenuto più importante nel corso dei processi, dimostratosi poi mendace (leggi qui), e da cui originarono le prime ricostruzioni dietrologiche.

Attacco dinamico e seconda fase?

Altra novità, proposta nel libro di Boffi, e ripresa dalla nuova perizia del 2015, è la tesi dell’attacco portato quando le vetture erano ancora in movimento, in fase di rallentamento sarebbe più corretto dire. Secondo l’autore questa ricostruzione si attaglia meglio con alcune traiettorie di tiro iniziale, in particolare il colpo singolo sul parabrezza della Fiat 130. Se l’ipotesi della vettura in rallentamento non trova smentite per l’Alfetta, lo spostamento sarebbe stato di pochi metri, non 10-15 come esageratamente scrive Guido Salvini – ostile alla nuova perizia (leggi qui) – nella relazione stilata per la commissione antimafia (XIII, n. 37, sez VII, settembre 2022), al contrario alcune testimonianze dei brigatisti che presero parte all’azione non confermano questa dinamica per la Fiat 130. Da questa, infatti, sarebbero partiti ripetuti colpi di clacson nei confronti dell’autista della Fiat 128 giardinetta che aveva bloccato il convoglio all’incrocio, traendo in inganno l’autista di Moro.

Nella nuova perizia è presente anche un errore di posizione della Fiat 128 bianca che ostruiva la parte superiore di via Fani. Nelle immagini viene rappresentata con l’avantreno rivolto verso la parte alta della strada, mentre nella realtà era posizionata con l’avantreno in discesa. Parcheggiata la sera prima sul lato destro, da quella posizione si erano mossi i due irregolari della colonna romana che vi prendevano posto, spostandosi di traverso sulla via. Circostanza che spiega come l’autista del mezzo, Alessio Casimirri, spesso chiamato in causa come possibile quinto sparatore, avrebbe poco agevolmente dovuto abbandonare il suo posto di guida e aggirare la Fiat 128 per mettersi in posizione di tiro e non restare scoperto alle spalle. In realtà lo sportello dell’autista era sul lato superiore della via, mentre l’altro irregolare, proteggendosi dietro la vettura sul lato basso della strada, voltava le spalle alla scena dell’azione intento a controllare possibili insidie provenienti dalla parte alta di via Fani.

Punto fermo della nuova ricostruzione è anche l’esistenza di una «seconda fase» dell’attacco brigatista, intervenuta dopo aver bloccato la scorta e neutralizzato i suoi componenti. Le traiettorie di ingresso di alcuni colpi portati contro l’agente Iozzino e l’autista dell’Alfetta Rivera, colpito anche alla spalla destra dopo essere stato centrato sulla sua sinistra, e la presenza di alcuni bossoli su quel lato, dimostrano che il quarto brigatista in alto a sinistra si era portato verso destra aggirando l’Alfetta e sparando anche con la sua arma personale, una Beretta 51. Per i brigatisti la seconda fase dell’azione riguardava soltanto il prelievo dell’ostaggio e l’abbandono del luogo della sparatoria, tuttavia vi è sicuramente stato un momento di transizione in cui, mentre due bierre in basso facevano salire Moro sulla Fiat 132 e un altro prelevava le borse dalla sua macchina, gli altri due in alto si portavano sulla destra per accertare che dalla vettura di scorta non potessero arrivare sorprese

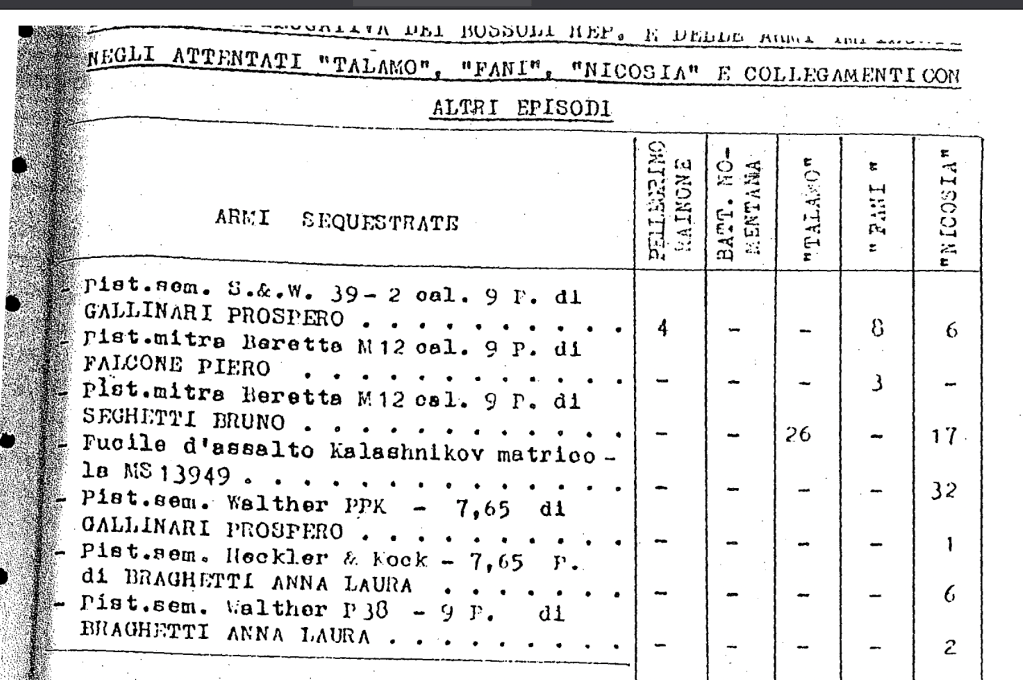

L’inesistente quinto uomo

«Accertare che non potessero reagire e passare alla seconda fase è tutt’uno», scrive Prospero Gallinari nel suo libro autobiografico (Un contadino nella metropoli, edizione Bompiani, p. 184). Ciò potrebbe spiegare anche la presenza su quel versante di tre degli otto bossoli Smith & Wesson esplosi dalla sua pistola personale e che tanto hanno fatto discutere, per questo segnalati anche nella già citata relazione (improbabile) di Salvini. L’arma, sequestrata a Gallinari al momento della sua cattura (24 settembre 1979), risultò impiegata non solo in via Fani (8 colpi) ma anche il 21 dicembre successivo (4 colpi), durante l’attacco portato dalle Brigate rosse a una volante sotto l’abitazione del presidente dei deputati Dc, Giovanni Galloni, e nell’assalto alla sede regionale della Dc del Lazio, in piazza Nicosia, il 3 maggio 1979 (6 colpi).