Il primo libro che denunciò le torture in corso

Mentre questo volume, uscito nel giugno 1982, veniva diffuso le torture continuavano.

Gli ultimi episodi conosciuti risalgono al novembre 1982

Questo Libro Bianco nasce dall’esigenza di approfondire il dibattito che in questi ultimi mesi si è sviluppato sulla Tortura e il Carcere Speciale. Il Comitato contro l’uso della Tortura «dal ‘FERMO’ al TRATTAMENTO DIFFERENZIATO», che è composto dall’Associazione Giuridica Radicale, dall’Associazione Nazionale Solidarietà Proletari in Carcere, dal Comitato Familiari Proletari Detenuti di Roma, da Radio Proletaria e da numerosi altri compagni romani, e aperto al contributo di ogni compagno, democratico o struttura di base interessato alla ripresa dell’iniziativa sui terreno della denuncia, della controinformazione, della lotta contro la repressione.

COMITATO CONTRO L’USO DELLA TORTURA

Roma, giugno 1982

Clicca qui per scaricare il pdf completo

http://www.ristretti.it/commenti/2012/febbraio/pdf5/tortura_italia.pdf

Dall’Introduzione:

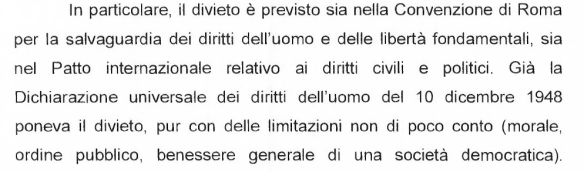

“Negli ultimi mesi, ed in particolare dal gennaio-febbraio ’82, sono state sempre più numerose e incalzanti le dettagliate denunce da parte degli arrestati, e dei loro familiari, avvocati, su episodi di torture subite dopo l’arresto all’interno di posti di polizia, se non addirittura in località segrete (appartamenti, pinete, ecc.). Dalle prime notizie raccolte ci e apparso subito chiaro come non si trattasse più soltanto dei tradizionali maltrattamenti riservati da anni agli arrestati che ‘non collaborano’, bensì di un vero e proprio sistema di tortura, condotto con l’uso di mezzi e tecniche sempre più sofisticate, e con l’impiego delle scienze (psichiatria, psicologia, ecc.) nei metodi di coercizione fisica e psicologica, tesi a distruggere la volontà e l’identità dei soggetti sottoposti a tali trattamenti. Il Comitato contro l’uso della tortura e nato prima di tutto per rompere il black-out, cioè quel muro di silenzio complice e di omertà della stampa che copre e protegge l’applicazione di tali feroci pratiche. L’uscita di un primo DOSSIER, presentato a Roma il 2 marzo nel corso di una conferenza stampa, la raccolta ordinata e sistematica degli elementi che man mano provenivano dalle istanze di controinformazione di base, radio e strutture di compagni, familiari di detenuti, avvocati, ecc. hanno contribuito ad imporre l’apertura di un dibattito su quello che stava diventando un fenomeno sempre più vasto: la tortura in Italia. Altra esigenza alla quale abbiamo voluto rispondere e quella di dimostrare come la pratica della tortura nel nostro paese non fosse il frutto dell’iniziativa individuale o delle fantasie sadiche dei singoli poliziotti, ma la prosecuzione di un processo repressivo che ha le sue radici nella progressiva evoluzione in senso sempre più autoritario degli apparati dello Stato. La Legge Reale, le successive leggi speciali, con le quali si legittimano anni e anni di carcerazione preventiva, si rende il ‘sospetto’ valido come ‘prova’, si instaura il fermo di polizia (che rende possibile la scomparsa dei fermati per giorni e giorni, senza possibilità di intervento da parte della difesa), fino alle cosiddette misure segrete varate dal Governo nel gennaio di questo anno, costituiscono la premessa che ha reso possibile il ‘salto di qualità rappresentato dall’uso della tortura nei confronti dei fermati e degli arrestati.

I governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno mostrato tutti una identica volontà di applicare una politica di repressione generalizzata, di procedere verso un progressivo restringimento degli spazi per il dissenso e l’opposizione sociale, giustificando il loro operato con la pretesa necessita della lotta anti-terrorismo, e con l’avallo totale della stampa e dei partiti di opposizione, salvo rare e sporadiche eccezioni.

La realtà dimostra come la legislazione speciale sia servita invece per creare un apparato che fosse in grado di annientare preventivamente ogni forma di opposizione. La complicità diretta in questo progetto e emersa ancora una volta con chiarezza quando, alle prime precise e circostanziate denunce di torture subite, si è risposto, da parte degli organi responsabili e dei mass-media, con un imbarazzato e reticente silenzio, che ha comunque testimoniato delle contraddizioni che l’uso accertato della tortura ha generato all’interno delle istituzioni.

Di fronte alla cinica arroganza di chi dichiara che comunque «ancora non e morto nessuno» si cominciano a delineare le prime crepe in quel muro che fino ad allora era stato compatto. Non tutti sono più disposti a difendere una macchina repressiva che ormai sfugge anche al loro controllo; fino a quando la tortura applicata all’interno delle asettiche mura di un carcere di massima sicurezza non lasciava segni visibili sui corpi di quei soggetti che erano sottoposti a metodi di disorientamento psicologico e di privazione sensoriale (tendenti alla spersonalizzazione), nessuno aveva levato voci di protesta; ora che alla sofisticata esperienza importata dai paesi del Nord Europa si affianca la tecnologia brutale, diretta, tanto in auge nelle dittature dell’America Latina, il fronte non ritrova più la sua compattezza. Perciò il lavoro di controinformazione e le denunce raccolte, vengono riprese e sostenute, in parte, anche da settori politici nuovi a tali problematiche.

Ruolo importante di supporto alle pratiche repressive e sempre stato giocato, anche in questo ultimo periodo, da una stampa ben allineata e sempre attenta ai voleri del Palazzo. Il silenzio totale, o, nelle rare occasioni in cui si parla di tortura, l’uso del dubitativo, servono a preparare le ovvie e scontate risposte del ministro Rognoni alle interrogazioni parlamentari seguite alle prime denunce degli avvocati. E così ci sentiamo dire: «None successo nulla, lo stato democratico combatte la ferocia terroristica con gli strumenti consentiti dall’ordinamento democratico e costituzionale che, per essere efficiente, necessita pero di misure ‘eccezionali’, per far fronte ad una situazione ‘eccezionale’».

È proprio questo concetto di ‘eccezionalità’, di ‘emergenza’ che, sostenuto da tutti a spada tratta, ha permesso ieri lo sviluppo delle leggi e degli ordinamenti speciali e che oggi permette l’uso della tortura. Questo nuovo passaggio del progetto repressivo viene difeso in due modi: da una parte Rognoni e Sica negano tutto e tacciano di fiancheggiamento chiunque parli di tortura, dall’altra, sempre all’interno dello stesso schieramento, si minimizza l’accaduto, sottolineando implicitamente che, se tortura c’e stata, ha riguardato comunque solo pochi brigatisti.

La drammatica realtà che ci troviamo di fronte e invece quella di una applicazione sempre più vasta della tortura, nei suoi molteplici aspetti e gradazioni.

Non si tratta più solo dei pestaggi e dei maltrattamenti generalizzati, da sempre usati nei posti di polizia, ma dell’applicazione scientifica di tecniche nuove per il nostro paese.

La somministrazione di sostanze chimiche non meglio definite e la varietà dei mezzi e degli strumenti usati nel condurre gli interrogatori richiedono una preparazione non casuale e un personale preventivamente addestrato.

È altrettanto chiaro, d’altronde, che nell’introdurre una nuova pratica si usi il criterio della selettività, anche se i casi accertati di tortura sono numerosi, come e dimostrato, oltre che dalle denunce, anche dalle perizie mediche e dai verbali giudiziari di interrogatori, che riportano le lesioni presentate dai detenuti, a volte a distanza di settimane dal trattamento subito.

È da ricordare comunque come il numero delle denunce, peraltro rilevante, non renda sicuramente l’idea della reale dimensione del fenomeno. Tra l’altro, il clima di intimidazione e di paura ha costretto spesso vittime e familiari ad una attenta autocensura.

Invocando la solita ‘eccezionalità’ si torturano, per il momento, quasi esclusivamente, brigatisti o presunti tali, a dimostrazione del fatto che tali mezzi sarebbero usati solo contro questi soggetti. Riteniamo che ciò non sia vero: nel momento in cui l’apparato tortura e pronto, esso potrà essere usato contro ogni forma di antagonismo individuale e collettivo. Comunque, anche un solo caso di tortura, aldilà di considerazioni, non certo irrilevanti, di carattere umanitario, rappresenta (chiunque ne sia la vittima), un fatto gravissimo, ed anche una minaccia concreta contro i sempre più numerosi compagni che vengono quotidianamente inghiottiti dalle operazioni repressive. L’uso della tortura si configura fondamentalmente come un punto di non ritorno (se non riusciremo a sconfiggere tale progetto) di una spirale repressiva sempre più feroce. Con il termine tortura il Comitato non intende soltanto i maltrattamenti e le sevizie subite al momento del fermo o dell’arresto, m anche quella combinazione di elementi del trattamento riservato ai detenuti, quali il completo isolamento, la privazione sensoriale, i cui danni sulla personalità e la soggettività dell’individuo sono spesso irreversibili: per questo, abbiamo definito il Comitato «dal ‘fermo’ al trattamento differenziato».

[…]

Un ulteriore passo avanti verso l’annientamento psicofisico dei detenuti è l’applicazione dell’art. 90 della riforma carceraria del 1975. La legge prevede la sua applicazione nell’eventualità di grosse tensioni all’interno del carcere, ma il potere che esso concede al ministro di Grazia e Giustizia e ai direttori delle carceri, ha fatto sì che esso sia di fatto diventato l’articolo più usato.

Da gennaio, esso è entrato in vigore in tutte le carceri speciali e verso tutti i detenuti differenziati. L’art. 90, in sintesi, non è altro che l’abolizione di tutti i diritti e le conquiste acquisite dai detenuti in anni di battaglie quotidiane e stabilisce che:

– gli incontri coni familiari avvengano esclusivamente attraverso un vetro divisorio antiproiettile, senza quindi nessun contatto fisico, e sotto il costante controllo delle guardie carcerarie che ascoltano, vedono e registrano tutto quello che accade. Tutto ciò nonostante le schifose perquisizioni personali cui sono sottoposti detenuti e familiari;

– anche con gli avvocati il colloquio si svolge con i vetri;

viene così eliminata ogni parvenza di diritto alla difesa;

– non può più essere consegnato ai detenuti alcun genere di cose (alimenti, giornali, libri, ecc.);

– venga razionata la corrispondenza, già super-censurata;

– vengono abolite le telefonate quindicinali alla famiglia. Crediamo che il trattamento differenziato e l’art. 90 non siano semplicemente delle degenerazioni o imbarbarimenti dello stato, ma dei passaggi di un disegno scientificamente preordinato, al fine di distruggere l’identità umana, sociale e politica dei detenuti e di chiunque si oppone dentro e fuori le galere contro questo progetto repressivo. È chiaro quindi che lottare contro la tortura significa anche lottare contro l’art. 90 e il trattamento differenziato. Separare e isolare i singoli elementi significherebbe infatti non comprendere che essi sono dei passaggi di uno stesso processo, che mira alla distruzione di ogni forma di antagonismo e di dissenso.

Quanto detto finora evidenzia, secondo noi, la necessità che il comitato non si limiti ad essere una pura e semplice struttura di servizio, che pur nei fatti si è dimostrata necessaria.

Non basta riuscire a denunciare con tempestività quanto avviene dentro i commissariati o le carceri, o ad inviare commissioni miste composte da medici, avvocati, parlamentari per verificare quanto accade, ma deve assumere connotati politici destinati a durare nel tempo e ad incidere sui terreno dell’intervento intorno al problema politico della tortura, del carcere, della repressione.

La convergenza realizzata dal comitato fra settori più propriamente di classe e alcuni cosiddetti garantisti, non è da intendere nel vecchio e abusato rapporto molto in voga negli anni scorsi e ancora oggi fra alcuni settori di movimento; si tendeva infatti ad utilizzare il settore democratico e garantista solo in determinate occasioni, per poi lasciarlo e riprenderlo a piacimento per questa o quell’altra emergenza. La breve esistenza dei numerosi comitati sorti come risposta ai continui blitz polizieschi e la parzialità del loro intervento dimostra come, pur nell’importanza del lavoro che questi compagni hanno condotto, sia necessario oggi superare tale ristrettezza. La realtà degli ultimi anni ha evidenziato come, se in alcuni casi i comitati hanno compreso e tentato di superare tali limiti, in altri si è verificata una tendenza al settarismo, responsabile di aver introdotto un criterio selettivo nella difesa dei detenuti. Tale logica ha generato un’incapacità di produrre programmi e interventi adeguati alla situazione, oltre all’aver introdotto fra i compagni elementi di divisione, impedendo l’affermarsi di una linea che garantisca la difesa di tutti i detenuti.

Anche chi scambia una concentricità di azione e di alleanze fra settori tra loro non omogenei per democraticismo e istituzionalismo tout court, non comprendendone la necessità oggettiva in questa fase, denota ancora una volta isolamento e velleitarismo politico.

Al di fuori di questa concentricità di forti alleanze politiche e sociali diventa oggi ridicolo, se non impossibile, l’impegno teso a perseguire propri ideali e concezioni politiche.

I pochi garanti della costituzione, esterni alle dinamiche sociali per loro o altrui volontà, farebbero una battaglia di principio, mentre gli oppositori, animati dal desiderio di una società migliore, ma sprezzanti della perdita di ogni minima libertà, si ridurrebbero a sognarla di più.

Noi non ci facciamo illusioni: la voce dei garantisti non potrà compensare il silenzio di ampi settori di massa, oggetto privilegiato della repressione, ma siamo anche convinti che la mobilitazione di questi ultimi non può essere contrapposta ad una funzione di vigilanza e di controllo che il mandato popolare impone ai parlamentari democratici.

Ad alcuni mesi di distanza dalla nascita del Comitato e dalla definizione della sua proposta politica, riteniamo necessario un primo bilancio delle iniziative e dell’attività svolta fino ad oggi.

I diversi gruppi di compagni che, insieme ai familiari dei detenuti, hanno dato vita, nel febbraio dell’82, a questa struttura, individuavano, fin dalla stesura del primo appello, distribuito ad avvocati, medici, parlamentari, e giornalisti per raccogliere le adesioni, come il primo, ma non unico, obiettivo del Comitato, dovesse essere quello della rottura del ferreo black-out esistente intorno agli episodi di tortura e alle condizioni di detenzione nelle carceri italiane. Quindi, rottura del muro di silenzio come primo passo, condizione preliminare per la crescita di un’ampia mobilitazione di massa in grado di porre una barriera forte, decisa e irriducibile contro l’uso della tortura nel nostro paese. La conferenza stampa del Comitato, tenuta a Roma il 2 marzo, nella quale veniva presentato ai numerosi giornalisti intervenuti un primo dossier (con oltre 70 casi di tortura), è stato un momento importante per la rottura della cappa del silenzio.

Per alcuni giorni le sempre più precise e dettagliate denunce di torture, accompagnate dalle perizie mediche che confermavano quanto denunciato, hanno trovato un, seppur parziale, spazio sulla stampa. Quasi ogni giorno ci trovavamo di fronte a nuovi casi di sevizie e di maltrattamenti, di pestaggi nelle carceri; i fermati e gli arrestati scomparivano per giorni e giorni, prima di essere trasferiti nelle carceri, senza che né familiari né avvocati sapessero nulla della loro sorte. Per adempiere ad una funzione di vigilanza e di controllo, oltre che di denuncia, il Comitato si è impegnato nella costituzione di commissioni di medici e parlamentari disponibili ad entrare nelle carceri, per controllare l’integrità psicofisica dei detenuti.

Inoltre, riferendosi ad una analoga iniziativa del Partito Socialista Operaio Spagnolo, (PSOE), il Comitato ha elaborato e presentato ad alcuni parlamentari, una bozza di legge, che prevede l’estensione della facoltà di visita, riservata dall’art. 67 (legge N. 354 del ’75) ad alcune categorie, dalle sole carceri, ad altri luoghi (caserme, questure, ecc.), dove gli arrestati vengono trattenuti per giorni, prima di essere inviati in carcere, e dove maggiormente si verificano episodi di tortura. Ancora oggi però, nonostante l’interesse dimostrato da alcuni, (purtroppo pochissimi) parlamentari, tale progetto di legge non è stato presentato alle Camere, né si sono avuti incontri per discutere tale proposta.

Dopo questo primo periodo di attività del Comitato (in cui si è raggiunto l’importante obiettivo di rottura del blackout), con la seconda (prevedibile) risposta di Rognoni alla Camera, viene di nuovo imposta la censura alla stampa. Il ministro infatti, non solo smentisce che la tortura sia stata decisa dall’alto, o comunque applicata, ma afferma anche che chiunque parli di tortura fiancheggia le Brigate Rosse nella loro campagna, orchestrata per «screditare lo Stato democratico». L’arresto dei giornalisti Buffa (Espresso) e Villoresi (Repubblica), le intimidazioni contro il capitano Ambrosini, se da un lato dimostrano come si voglia impedire che si parli di tortura, dall’altro mettono chiaramente in luce le contraddizioni che l’uso accertato della tortura in Italia genera all’interno delle stesse istituzioni. Intanto, per arrivare ad un primo momento di dibattito e di confronto sulla proposta politica del Comitato, e per rendere concreta e significativa quella convergenza di forze e di interessi imposta dalla realtà, convocavamo a Roma una assemblea cittadina all’Università, con la partecipazione di settori di movimento, familiari di detenuti, parlamentari, medici, avvocati, giornalisti. Dopo un primo pretestuoso divieto, l’assemblea, che si è svolta il 1 aprile, ha visto la partecipazione di 1500 compagni. È stato quindi un momento centrale di dibattito e di pubblica denuncia, e doveva rappresentare l’inizio di una mobilitazione di massa contro la tortura e il trattamento differenziato. Ma, nonostante l’indubbia importanza e positività dell’iniziativa, (nella quale sono intervenuti, oltre alle varie strutture di compagni, anche Adele Faccio, il Prof. Biocca e l’Avv. Mattina), nel periodo successivo il Comitato non è riuscito a dare continuità all’intervento e alla mobilitazione contro la tortura.

Questo breve periodo di silenzio, se da un lato era dovuto a difficoltà del Comitato, dall’altro è stato determinato dai problemi incontrati all’esterno, dalla difficoltà in questa fase di aprire un dibattito e un confronto libero da chiusure e da settarismi aprioristici, fra le varie componenti del movimento antagonista.

Con la pubblicazione di questo libro bianco, e con le iniziative che lo accompagneranno, vogliamo superare il periodo di stasi e di silenzio. Crediamo infatti che il Comitato, non solo non abbia esaurito le sue funzioni, ma debba anzi rafforzare la continuità dell’intervento; sarebbe un grave errore ritenere, nei periodi in cui le denunce di torture sono meno frequenti, che il compito di vigilanza e di denuncia sia esaurito. Non dimenticando che i maltrattamenti e le brutali condizioni di detenzione sono una costante delle carceri del nostro paese, va ricordato anche che la tortura è una conseguenza della legislazione degli ultimi anni. Allentare la vigilanza e il controllo significherebbe quindi lasciare via libera agli strumenti più feroci della repressione.

Abbiamo aperto questo libro anche agli interventi esterni al Comitato, che quindi non necessariamente rispecchiano completamente il nostro punto di vista; riteniamo comunque validi tali contributi, per l’apertura e la circolazione di un dibattito, che necessariamente dovrà trovare la sua espressione in vasti e forti momenti di lotta contro la tortura, le leggi speciali, il trattamento differenziato nelle carceri.

ULTIM’ORA

Stavamo ultimando le bozze quando la magistratura padovana ha spiccato il 29 giugno, cinque mandati di cattura contro altrettanti funzionari del NOCS, di diverse sedi. I reati contestati, dopo un’indagine durata alcuni mesi, vanno dal sequestro di persona all’uso di violenze, confermando quindi, in questa prima ipotesi accusatoria, che la tortura è stata impiegata durante alcuni interrogatori nell’ambito dell’operazione Dozier e che del «fermo» si è fatto largo abuso. Rognoni – ministro degli Interni – in compagnia di Piccoli e altri uomini politici ha subito manifestato la sua preoccupazione e costernazione, dando così, maggior rilievo alle proteste, dettate dallo spirito di corpo, manifestatesi in diverse questure d’Italia.

Perfino il Consiglio Comunale di Roma si è sentito in dovere di esprimersi sull’accaduto in termini analoghi. Sorge spontaneo il paragone con l’atteggiamento assunto dal potere politico, dai mass-media, addirittura da Sandro Pertini, quando altri magistrati, sempre di Padova, firmarono i mandati di cattura che diedero il via all’operazione 7 aprile. Il sostituto procuratore Boraccetti che ha svolto le indagini, dopo le prime denunce inoltrate alla Procura di Padova in una breve dichiarazione alla stampa ha difeso il suo operato specificando che non si è basato soltanto sulla parola di un terrorista condannato a 24 anni, facendo quindi intendere che le perizie svolte e altri elementi testimoniali sostengono la sua accusa. Ha così anche – crediamo – tentato di ribattere alla tesi immediatamente avanzata da tutti i giornali e dagli esponenti più reazionari, secondo cui si gettavano delle ombre sull’«operazione Dozier» prendendo per oro colato la voce di un brigatista.

Per chi volesse ulteriormente approfondire, segnaliamo:

Il volume di referenza sulla vicenda delle torture pubblicato nell’ambito del progetto memoria da Sensibili alle foglie.

Il volume di referenza sulla vicenda delle torture pubblicato nell’ambito del progetto memoria da Sensibili alle foglie.

Si tratta fino ad ora del testo più organico che riporta le denunce affiorate al momento della pubblicazione (non tutte quindi),

testimonianze, documentazione giudiziaria, pubblicistica e materiale parlamentare.

Il volume recente di Nicola Rao che riporta le importanti rivelazioni dell’ex commissario di polizia Salvatore Genova

Il volume recente di Nicola Rao che riporta le importanti rivelazioni dell’ex commissario di polizia Salvatore Genova

sulla esistenza di un apparato speciale del ministero dell’Interno dedito alla pratica degli interrogatori sotto tortura,

e l’intervista allo specialista del waterboarding, l’ex funzionario dell’Ucigos Nicola Ciocia, soprannominato professor De Tormentis.

Segnaliamo infine la sezione speciale dedicata alle torture contro i militanti della lotta armata presente in questo blog e in quello di Baruda

Il governo, per voce del sottosegretario agli Interni prefetto Carlo De Stefano, ex direttore centrale della Polizia di prevenzione (l’ex Ucigos, quella del “professor De Tormentis” per intenderci) dal 2001 al 2009 e dove ha anche presieduto il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, ha liquidato giovedì 22 marzo l’interrogazione parlamentare sulle torture presentata lo scorso dicembre dalla deputata del partito radicale Rita Bernardini, sostenendo che dei fatti in questione se ne è già discusso ampiamente durante l’ottava legislatura con «ampi e circostanziati dibattiti parlamentari nonché inchieste giudiziarie».

Il governo, per voce del sottosegretario agli Interni prefetto Carlo De Stefano, ex direttore centrale della Polizia di prevenzione (l’ex Ucigos, quella del “professor De Tormentis” per intenderci) dal 2001 al 2009 e dove ha anche presieduto il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, ha liquidato giovedì 22 marzo l’interrogazione parlamentare sulle torture presentata lo scorso dicembre dalla deputata del partito radicale Rita Bernardini, sostenendo che dei fatti in questione se ne è già discusso ampiamente durante l’ottava legislatura con «ampi e circostanziati dibattiti parlamentari nonché inchieste giudiziarie». frattempo primo dirigente. In una intervista al Secolo XIX del 17 giugno 2007, Genova denunciava che «nonostante ripetute sollecitazioni a fare chiarezza, lettere protocollate e incontri riservatissimi, ci si è ben guardati dall’avviare i doverosi accertamenti». Sul tavolo della sua scrivania – annotava l’intervistatore – «ci sono i carteggi degli ultimi quindici anni con l’ex capo della polizia, Fernando Masone, e con l’attuale numero uno, Gianni De Gennaro. Informative “personali”, “strettamente riservate” nelle quali Salvatore Genova chiede l’istituzione di Commissioni, l’acquisizione di documenti e l’interrogazione di testimoni. Vuole che venga fatta luce su una delle pagine più oscure nella storia della lotta all’eversione».

frattempo primo dirigente. In una intervista al Secolo XIX del 17 giugno 2007, Genova denunciava che «nonostante ripetute sollecitazioni a fare chiarezza, lettere protocollate e incontri riservatissimi, ci si è ben guardati dall’avviare i doverosi accertamenti». Sul tavolo della sua scrivania – annotava l’intervistatore – «ci sono i carteggi degli ultimi quindici anni con l’ex capo della polizia, Fernando Masone, e con l’attuale numero uno, Gianni De Gennaro. Informative “personali”, “strettamente riservate” nelle quali Salvatore Genova chiede l’istituzione di Commissioni, l’acquisizione di documenti e l’interrogazione di testimoni. Vuole che venga fatta luce su una delle pagine più oscure nella storia della lotta all’eversione».