A partire dal 2010 alcune inchieste giornalistiche e libri pubblicati negli anni successivi, ripresi recentemente anche da una trasmissione televisiva della Rai, hanno diffuso una ricostruzione alternativa sulle ultime ore della vita di Moro, sulle circostanze della sua morte e del ritrovamento del suo corpo in via Caetani. L’analisi delle indagini condotte all’epoca, i documenti e le testimonianze dimostrano l’infondatezza di queste ricostruzioni dietrologiche

Paolo Morando e Paolo Persichetti, Domani 9 marzo 2024

Che cosa accadde davvero il 9 maggio del 1978 in via Caetani? Le dichiarazioni dell’ex vice segretario del Partito socialista Claudio Signorile a Report del 7 gennaio scorso, in un servizio su nuove presunte verità sulle Brigate rosse e il sequestro di Aldo Moro, hanno riacceso l’attenzione sulle modalità del ritrovamento del corpo del presidente della Democrazia cristiana. Da diversi anni Signorile sostiene che Cossiga (con lui presente) venne informato quella mattina della morte di Moro in largo anticipo rispetto alla telefonata delle Brigate rosse. E lascia intendere intendere che a ucciderlo non furono i brigatisti, per il rifiuto di trattare da parte del governo e dei partiti schierati per la «fermezza», bensì forze straniere che condizionarono l’esito finale del sequestro: una volontà superiore a cui i brigatisti, semplici figuranti di un gioco più grande di loro, dovettero adattarsi. Forse addirittura cedendo l’ostaggio.

I ricordi tardivi

Storici, giudici e poliziotti, abituati a valutare le testimonianze e lavorare con la memoria, sanno bene che i ricordi tardivi dei testimoni rappresentano uno degli aspetti più problematici nella ricostruzione dei fatti, perché troppo esposti al rischio di inquinamento da informazioni e narrazioni circolate nel frattempo. Nelle ore successive al ritrovamento del corpo di Moro in via Caetani all’interno della Renault 4 color amaranto, digos e carabinieri condussero però serrate indagini sui testimoni passati fin dalle del prime ore del mattino in quella via o che lavoravano nei palazzi adiacenti. Queste testimonianze offrono un quadro esauriente per ricostruire quel che avvenne la mattina del 9 maggio 1978.

La signora Carla Antonini affermò di aver visto alle 8,10, mentre a piedi si recava al suo posto di lavoro, la Renault 4 parcheggiata quasi davanti al portone di palazzo Antici-Mattei dove era impiegata nella discoteca di Stato. La testimonianza venne rafforzata da successive dichiarazioni dell’attrice Piera Degli Esposti, sentita dopo il 2013 nell’indagine aperta per verificare la veridicità delle affermazioni di uno degli artificieri che bonificarono la Renault 4 quel giorno, Vitantonio Raso, secondo cui il cadavere di Moro fu trovato molto prima della telefonata delle Br e Cossiga si sarebbe recato sul posto una prima volta intorno alle 11 del mattino e una seconda dopo la diffusione ufficiale della notizia.

Degli Esposti smentì questa possibilità poiché quella mattina aveva atteso inutilmente, proprio nelle ore indicate da Raso, appoggiata inconsapevolmente sulla R4, il direttore del Dramma antico, i cui uffici si trovavano al terzo piano di palazzo Antici-Mattei. Anche altri testi sentiti hanno confermato questa ricostruzione: Annamaria Venturini della Biblioteca di storia contemporanea, Francesca Loverci e Giuseppe D’Ascenzo, entrambi dipendenti del Centro studi americani situato nello steso palazzo, e Francesco Donato che vi risiedeva come custode demaniale. Tutti e tre percorsero più volte via Caetani quella mattina senza mai scorgere presenza della polizia o assembramenti con personalità politiche.

L’arrivo della polizia dopo la telefonata delle Br

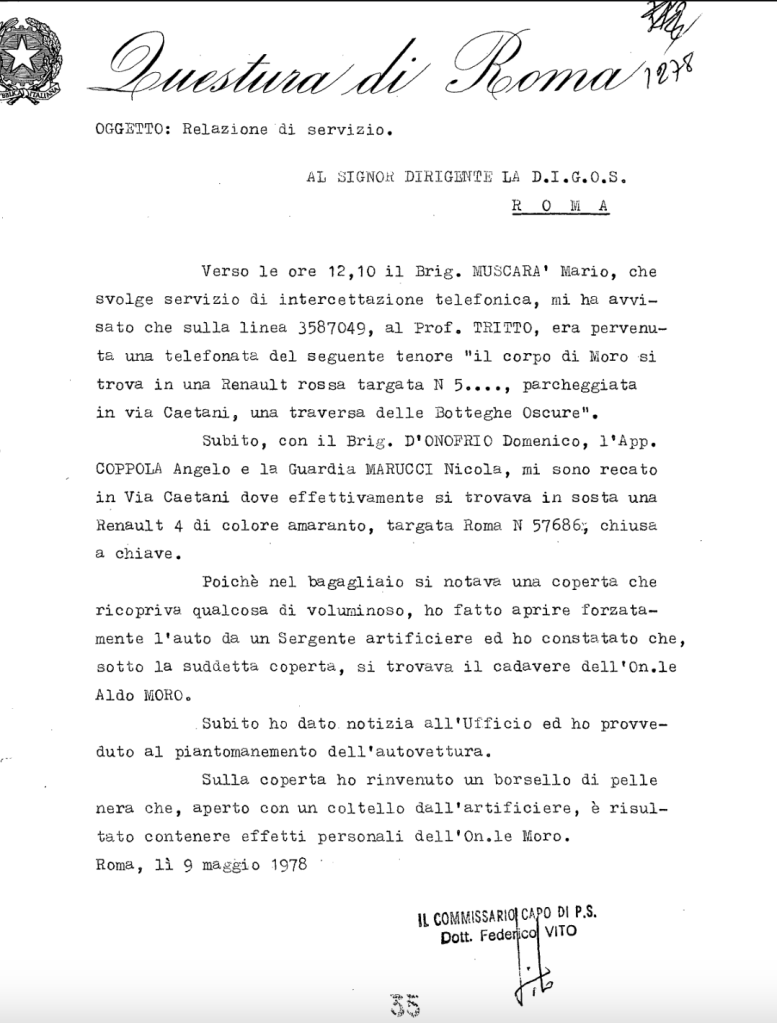

È D’Ascenzo a situare il momento in cui arriva sul posto la prima auto della polizia: era uscito dal lavoro alle 10,15 per rientrarvi alle 11 e uscire nuovamente un quarto d’ora dopo per rientrare alle 12,15 quando si accorgeva di una Alfa Giulia bianca in doppia fila accanto alla Renault 4, con a bordo persone in abiti civili che gli chiesero se ne conoscesse il proprietario. Era la pattuglia della Digos guidata dal commissario capo Federico Vito, che in una relazione di servizio scrive di essere stato avvisato dal brigadiere Mario Muscarà, addetto al servizio intercettazioni telefoniche, che era sopraggiunta una telefonata al professor Tritto in cui si annunciava che «il corpo di Moro si trovava in una Renault targata N…. parcheggiata in via Caetani, una traversa di via delle Botteghe Oscure». Il brogliaccio redatto da Muscarà riferisce l’arrivo della telefonata alle 12,10 e la sua conclusione alle 12,13, oltre al tentativo fallito di individuare la cabina da dove la chiamata era partita.

Il commissario Vito si recava immediatamente sul posto con il brigadiere Domenico D’Onofrio, l’appuntato Angelo Coppola e la guardia Nicola Marucci. «Poiché nel bagagliaio si notava una coperta che ricopriva qualcosa di voluminoso – scrive – ho fatto aprire forzatamente l’auto da un Sergente artificiere ed ho constatato che, sotto la suddetta coperta, si trovava il cadavere dell’On.le Aldo Moro». Altre testimonianze, e soprattutto le foto e le immagini esclusive riprese dalla troupe di Gbr, emittente romana, con il giornalista Franco Alfano che riuscì ad entrare nel palazzo Antici-Mattei e riprendere dall’alto quello che avvenne, mostrano che i tempi di apertura della R4 furono molto più lunghi e laboriosi.

Cucchiarelli e la versione dell’artificiere

In una intervista con Paolo Cucchiarelli e Manlio Castronovo, dopo l’uscita nel 2013 del suo libro La bomba umana, l’artificiere Raso conferma indirettamente la sequenza dei fatti descritta dal commissario Vito. Sostiene, infatti, di essere stato prelevato dalla «volante 23» per essere portato in via Caetani. Non poteva quindi essere sul posto alle 11, se la digos era arrivata solo alle 12,15 e Vito aveva chiesto il suo intervento solo successivamente (accusato del reato di calunnia per queste affermazioni, Raso ha patteggiato la condanna in tribunale).

Non solo: come dimostrano le immagini (e come riferisce il suo superiore Giovanni Chirchetta), Raso non tocca la Renault ma attende rinforzi. Mentre Chirchetta e il sergente Casertano giunsero sul posto dopo Raso. Nel frattempo, sono ormai le 13,35 circa, il custode di palazzo Antici-Mattei avverte gli impiegati delle voci sulla presenza di una bomba nella Renault, così tutti si precipitano all’uscita per spostare le auto.

È ancora il teste D’Ascenzo a riferire con precisione quel che accade: sceso all’ingresso del palazzo nota «che un uomo in borghese, probabilmente un agente di polizia, ha aperto la macchina e dopo aver guardato all’interno è venuto verso di noi dicendo: “È Moro”».

Un funzionario di polizia apre lo sportello della Renault

Chi era quel poliziotto? Tutte le immagini di quel giorno mostrano che lo sportello posteriore destro della R4 fu aperto molto prima che fosse forzato dagli artificieri con le cesoie il portellone posteriore. Un rapporto stilato dal commissario Vito consente di fissare con maggiore esattezza l’orario della prima apertura: si tratta del sequestro avvenuto alle ore 13,20 del borsello di pelle nera presente al suo interno e contenente effetti personali di Moro.

In una audizione del 2 maggio 2017, davanti alla commissione Moro 2, sarà Elio Cioppa a sostenere di avere aperto lo sportello e aver verificato che nel bagagliaio posteriore, sotto la coperta, c’era il corpo di Moro. Cioppa disse di esser arrivato in via Caetani dopo il commissario Vito con una cinquantina di uomini per predisporre il controllo dell’ordine pubblico nella zona. E le foto scattate in via Caetani prima dell’apertura del portellone posteriore e dell’arrivo delle autorità mostrano accanto alla R4 diverse persone in giacca e cravatta, tra cui si riconosce il tristemente famoso Nicola Ciocia, alias dottor De Tormentis, funzionario dell’Ucigos esperto di waterboarding per sua stessa ammissione.

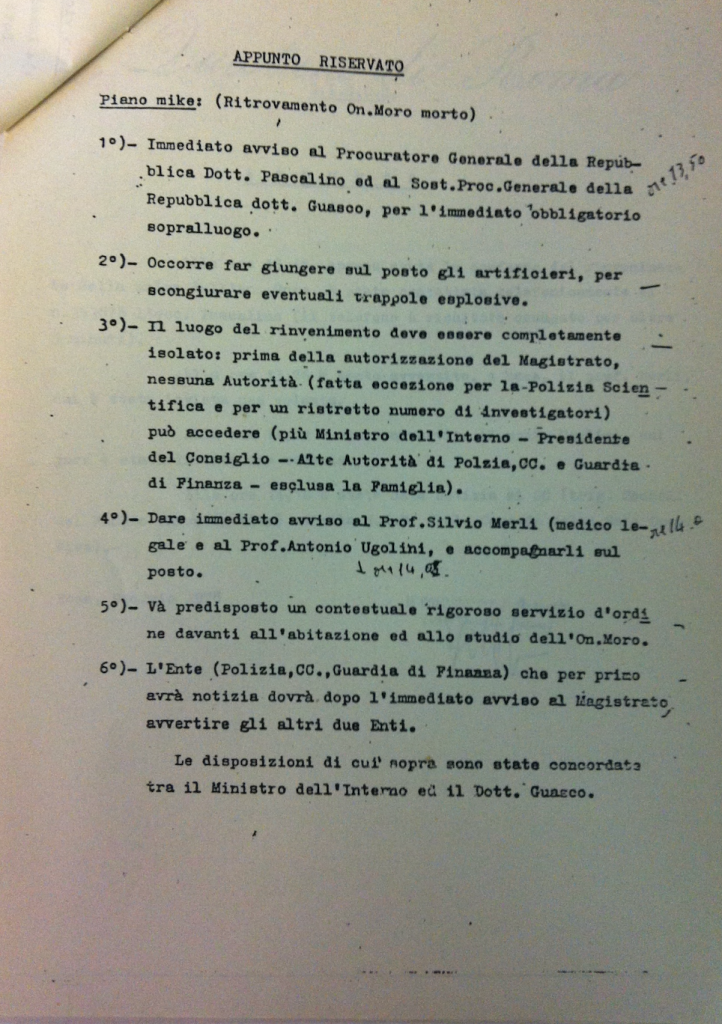

Scatta il piano Mike

Le stesse immagini mostrano che all’arrivo di Cossiga, si può presumere dopo le 13,30, il portellone posteriore non era stato ancora forzato e che il ministro dell’Interno, insieme al capo della Digos Domenico Spinella e al capo della polizia Ferdinando Masone, si sporge sul vetro del lunotto per vedere il corpo di Moro. L’apertura avverrà solo in seguito, quando lo stesso Cossiga, stando agli artificieri, chiederà la bonifica del mezzo. Alle 13,45, come prevedeva il piano Mike, predisposto in precedenza dal ministero dell’Interno in caso di morte dell’ostaggio, venne avvertito il procuratore generale Pietro Pascalino, alle 13,56 il medico legale Silvio Merli e alle 14,02 il perito balistico Antonio Ugolini.

La Renault 4 fu sempre nella mani dei brigatisti

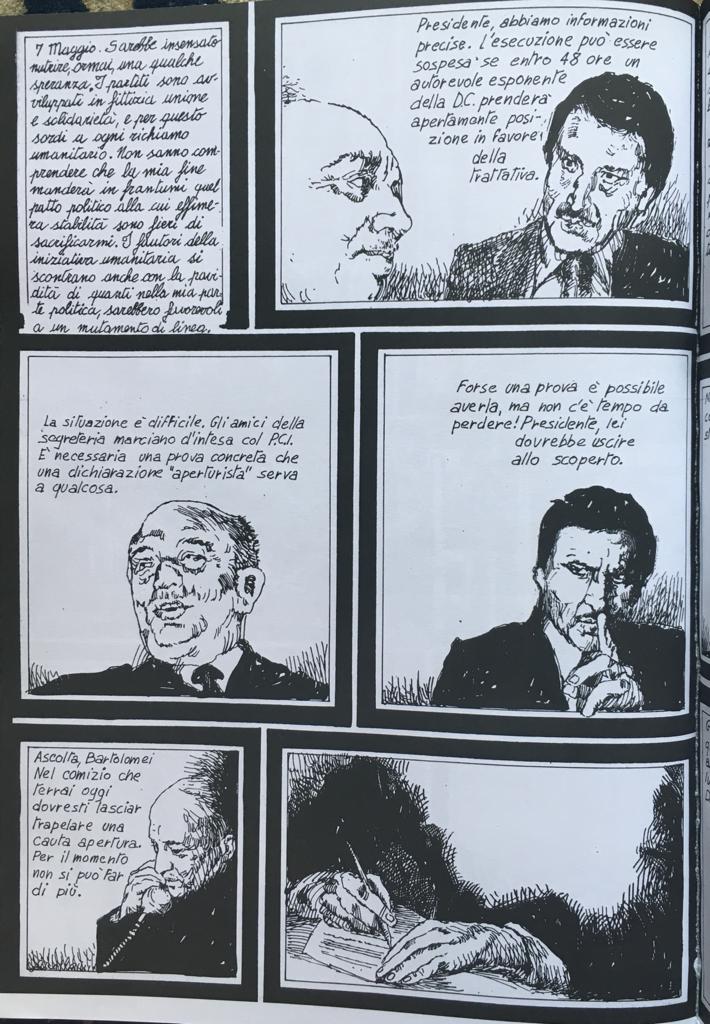

Rubata da Bruno Seghetti il primo marzo del 1978 nella stessa zona dove vennero prese gran parte delle vetture impiegate in via Fani, venne affidata alla brigata universitaria che si occupò di cambiarne la targa, contraffare i documenti, lavarla (il proprietario lavorava nei cantieri edili e la Renault era molto sporca) e spostarla periodicamente. Utilizzato per l’azione contro la caserma Talamo dei carabinieri a Roma, il 19 aprile del 1978, fu richiesta da Seghetti pochi giorni prima del 9 maggio, quando le Brigate rosse avevano deciso di concludere il sequestro. La decisione di giustiziare l’ostaggio e le modalità della sua esecuzione vennero prese l’8 maggio in una drammatica riunione della direzione della colonna romana tenutasi nell’appartamento di via Chiabrera 74, dopo le mancate dichiarazioni di apertura promesse da Fanfani attraverso il suo portavoce Bartolomei.

Il frontalino della Renault venne notato dalla signora Graziana Ciccotti, condomina della palazzina di via Montalcini 8, all’alba della mattina del 9 maggio quando scese nel garage dell’abitazione per andare al lavoro e incontrò sul posto Anna Laura Braghetti, proprietaria dell’appartamento nel quale Moro fu tenuto prigioniero durante i 55 giorni del sequestro.

Dopo l’uccisione dello statista all’interno del box dove era parcheggiata la Renault, il mezzo fu portato da Mario Moretti e Germano Maccari in via Caetani. All’altezza di piazza Monte Savello, a ridosso del ghetto ebraico, furono “scortati” da Bruno Seghetti e Valerio Morucci, che all’interno di una Simca fecero da staffetta armata nella parte più delicata del tragitto fino a via Caetani, dove la sera prima lo stesso Seghetti aveva parcheggiato la sua Renault 6 verde per preservare il posto dove lasciare la Renault 4. Poco dopo il mezzo fu visto dalle testi Antonini e Degli Esposti. Negli ultimi giorni del sequestro i brigatisti non persero mai il controllo dell’ostaggio.