Ancora un articolo di Pino Narducci (il precedente lo potete leggere qui), magistrato e ricercatore, sull’impiego della tortura nell’azione di contrasto ai gruppi armati dell’estrema sinistra nei primissimi anni 80, ospitato sulla rivista di Magistratura democratica. Ho già scritto molto anche se non a sufficienza su questo tema (su questo blog potrete trovare molto materiale). Aggiungo solo una cosa prima di lasciarvi alla lettura di questo articolo: Cesare Di Lenardo, una delle persone di cui si parla in questo testo, miltante delle Brigate rosse arrestato nel blitz che portò alla liberazione del generale americano James Lee Dozier, selvaggiamente torturato (la foto qui sotto è presa dalla perizia medica che venne svolta durante le indagini), è ancora in carcere nonostante i 43 anni trascorsi.

di Pino Narducci

presidente della sezione riesame del Tribunale di Perugia

«Dovevamo arrestarci l’un con l’altro», www.questionegiustizia.it, 29 gennaio 2024

Nell’appartamento veronese entrano in quattro, travestiti da idraulici. Tengono la donna sotto il tiro di una pistola, la immobilizzano ed escono con l’ostaggio nascosto in un baule, caricandolo su un pulmino che è rimasto in attesa in strada. Poi, via, di gran corsa, verso Padova dove è stata allestita la base in cui il prigioniero resterà per più di 40 giorni[1].

È il 17 dicembre 1981 e, con il sequestro di James Lee Dozier, generale statunitense NATO[2], le Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente realizzano l’azione più spettacolare di una storia iniziata appena pochi mesi prima, dopo la cattura di Mario Moretti[3].

Durante la fase del rapimento uno dei sequestratori parlava uno “slang” americano, così scrivono i giornali dell’epoca, e quindi, lo scenario è quello di una operazione in cui gli attori non possono essere soltanto i brigatisti italiani. Anzi, la foto del sequestrato diffusa dalle BR-PCC è un fotomontaggio e questo vuol dire che Dozier già si trova all’estero, forse dopo aver viaggiato su uno dei tanti TIR che vanno e vengono dall’Austria. I cronisti sono pronti a scommettere che il rapimento è opera di una centrale europea del terrorismo che comprende le BR, la RAF tedesca, l’ETA basca e l’IRA, organizzazioni che si sono incontrate in riunioni sul lago di Garda e in Svizzera. Insomma, un turbinio di improbabili ipotesi e di vere e proprie bufale.

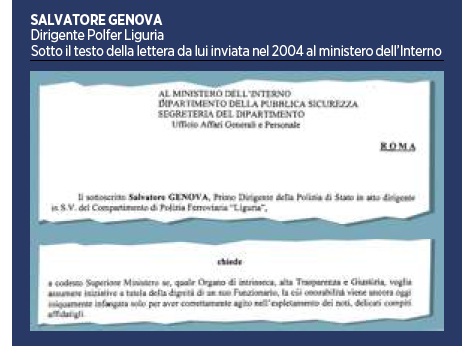

È vero invece che, a Roma, arrivano alcuni agenti CIA e che il Ministero dell’Interno, guidato dal democristiano Virginio Rognoni, seleziona il nucleo di funzionari che dovrà coordinare le indagini nel Veneto: Umberto Improta, Oscar Fioriolli, Salvatore Genova e Luciano De Gregori.

Nella Questura di Verona, Gaspare De Francisci, il capo dell’UCIGOS (Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali), convoca la squadra messa in piedi dal Viminale. L’Italia non può perdere la faccia e, quindi, secondo ordini che vengono dall’alto, per trovare Dozier si potrà usare qualsiasi mezzo, anche le maniere forti. Nessun timore, rassicura De Francisci, perché, se qualcuno resterà invischiato in una storia di violenza, godrà di una sicura copertura, politica ed istituzionale.

Finalmente può partire la caccia ai rapitori del generale e, questa volta, è consentito ogni metodo per estorcere informazioni.

Il giorno dopo arriva a Verona il funzionario dell’UCIGOS Nicola Ciocia (il professor De Tormentis secondo la definizione che gli è stata affibbiata da Improta), lo specialista, con la sua squadra dei “cinque dell’Ave Maria”, delle sevizie che servono a far parlare. Ha già torturato, nel maggio ’78, Enrico Triaca, il tipografo brigatista di via Pio Foà a Roma[4] e questa volta, finalmente, può agire senza adottare particolari precauzioni perché la sorte di coloro che saranno arrestati, veri o presunti brigatisti che siano, è stata decisa dall’alto: se non parlano subito, magari dopo schiaffi e pugni, saranno torturati.

Ciocia resta in Veneto solo qualche giorno. Poi corre a Roma dove sono stati arrestati, il 3 gennaio ’82, Stefano Petrella ed Ennio Di Rocco, membri delle BR-Partito Guerriglia, per fare loro quello che ha già fatto a Triaca.

Dozier è tenuto al sicuro in un appartamento, in via Ippolito Pindemonte, all’interno del quale è stata collocata una tenda in cui vive il prigioniero.

Ma gli uomini del Viminale non hanno alcuna idea del luogo in cui possa trovarsi né della identità dei brigatisti. E le centinaia di telefoni messi sotto controllo non possono certo condurre alla prigione del generale. Non resta che prelevare le persone, interrogarle e, soprattutto, affidarsi, come già faceva l’inquisizione, alle sedute di tortura.

Alla fine di gennaio accade a Nazareno Mantovani che viene interrogato e picchiato per prepararlo alla vera e propria seduta di tortura che è affidata a Ciocia ed alla sua squadra. I poliziotti hanno un luogo appartato per infliggere tormenti. È un villino che è stato preso in affitto dalla questura veronese. Mantovani ci arriva bendato. Ciocia ed i suoi uomini “trattano” Mantovani con acqua e il sale, ma esagerano, tanto che De Francisci interrompe la seduta dopo lo svenimento del prigioniero.

Paolo Galati mette i poliziotti sulle tracce di una militante. Oscar Fioriolli dirige la perquisizione a casa di Elisabetta Arcangeli senza sapere che dentro ci troverà anche Ruggero Volinia, nome di battaglia “Federico”. È lui che ha guidato il pulmino con dentro Dozier da Verona a Padova.

Separati da un muro, Volinia e Arcangeli si trovano all’ultimo piano della Questura veronese. Ciascuno può sentire l’altro mentre Fioriolli li interroga ed Improta segue la scena. La brigatista, nuda, è legata mentre i poliziotti le tirano i capezzoli con una pinza e le infilano un manganello nella vagina. Dall’altra parte del muro, percuotono Volinia. Lo caricano su una macchina, lo conducono in una chiesa sconsacrata e, sottoposto ad acqua e sale dal gruppo di Ciocia, rivela il luogo in cui si trova Dozier[5].

Il 28 gennaio 1982, verso le 11:00, sette uomini del NOCS (Nucleo Operativo Centrale Sicurezza), le “teste di cuoio” della Polizia italiana, irrompono nell’appartamento di via Pindemonte. Senza difficoltà, immobilizzano i carcerieri di Dozier: Antonio Savasta, Giovanni Ciucci, Cesare Di Lenardo, Emanuela Frascella ed Emilia Libéra.

I brigatisti vengono messi pancia a terra sul pianerottolo mentre arrivano Genova ed Improta. Sono bendati ed hanno le mani legate dietro la schiena. Rifiutano di rivelare la propria identità ed i nomi di battaglia ed allora giù calci e botte. Qualche poliziotto ritiene sia ancor più efficace camminare sopra i loro corpi.

Alle due militanti («Sei una mignotta?» urlano i polizotti, «No!», ed allora giù calci e pugni) va ancor peggio. Abbassano la gonna ed i collant di Libéra e Frascella, sferrano calci sul pube e sul sedere, alzano la maglietta delle due donne e tirano i capezzoli del seno.

Su quel pianerottolo gli arrestati restano una infinità di tempo (sicuramente, dietro le porte dei vari piani del grande edificio, tanti ascoltano quello che sta accadendo, ma nessuno ha il coraggio di mettere la testa fuori). Poi, gli agenti NOCS portano i brigatisti nella palazzina del II reparto celere di Padova.

Il senso di impunità è talmente smisurato che il comandante del reparto scrive un ordine di servizio e non esita a mettere nero su bianco le disposizioni che dovranno essere seguite per custodire i sequestratori di Dozier, un documento che prova, prima ancora di qualsiasi testimonianza, quali metodi illegali saranno usati contro gli arrestati.

I cinque detenuti dovranno «essere costantemente legati e bendati», dovranno essere usati tutti gli accorgimenti per «non far avere loro la percezione del luogo in cui si trovano», il personale «non dovrà assolutamente rivolgere loro parola o rispondere a loro domande, tantomeno pronunciare nomi, luoghi e gradi che possano dar luogo ad eventuali identificazioni», i detenuti potranno «essere accompagnati eccezionalmente» in bagno, «non dovrà essere esaudita nessun’altra richiesta se non previa superiore opportuna autorizzazione» e «si dovrà accertare da parte del personale preposto che i legacci e i bendaggi siano sempre ben messi».

L’estensore del piccolo manuale di istruzioni per annichilire e spezzare il detenuto non dimentica di raccomandare che «il servizio ovviamente riveste natura di massima riservatezza»[6].

La giornata del 28 gennaio è frenetica e la tortura inizia a produrre i suoi risultati.

«Quando sei entrata nelle BR? Chi ha partecipato al sequestro? Chi è Sara?». Frascella non risponde alle domande, così chi la interroga le alza la gonna, le cala le mutande e le strappa i peli del pube. La brigatista inizia a cedere e fornisce qualche informazione.

Escono i “cattivi” e nella stanza entrano i “buoni”. «Dai collabora, ti conviene», continuano a ripeterle. Tornano i “cattivi” e riprendono a strapparle i peli del pube ed a stringergli i capezzoli. La fanno appoggiare a un tavolo e le dicono che le infileranno una gamba della sedia nella vagina. Frascella cede e parla di “Federico”. Bendata e legata su una sedia, la militante non può dormire perché appena si appisola qualcuno corre a svegliarla. È notte fonda quando tornano i “buoni” e Frascella, che ha sentito chiaramente le grida di Savasta e Di Lenardo, vuota il sacco.

In un’altra stanza, Emilia Libéra è costretta a restare in ginocchio, sul pavimento, per alcune ore. Un “premuroso” poliziotto che la sorveglia le dice che i suoi colleghi, nella stanza accanto, stanno violentando la Frascella. Poi, bendata, viene messa su una sedia. Arriva il “cattivo” e le chiede dove possono trovare Sara, il nome di battaglia di Barbara Balzerani.

Libéra non apre bocca e allora giù pugni e schiaffi, capezzoli schiacciati e calci sul pube. Le tolgono pantaloni e mutande e la fanno chinare su un tavolo. Il “cattivo” annuncia che le metterà un bastone nella vagina e, aggiunge, lei deve crederci perché lui ha già “trattato” Di Rocco e Petrella. Libéra sa che con i due brigatisti hanno usato l’acqua e il sale e teme che, da un momento all’altro, tocchi a lei la stessa sorte.

Anche Savasta, bendato e legato su una sedia, viene colpito su tutto il corpo ed i seviziatori si divertono a spegnergli sigarette sulle mani. Sente le grida di Libéra e Frascella, ma non la voce di Ciucci che, dicono i poliziotti, è già morto. Poi arrivano i «giustizieri» (così si presentano a Savasta) che puntano la pistola alla tempia del brigatista e minacciano di ucciderlo. Savasta cerca di fermarli: «Io sto già parlando». Ma a loro non interessa, sono giustizieri[7].

I “cattivi” vanno via ed i “buoni” lo portano in un’altra stanza e, dopo avergli chiesto se vuole nominare un avvocato, gli fanno firmare un verbale.

Savasta, Libéra, Frascella e Ciucci (lui è veramente malridotto perché non riesce a camminare e gira seduto su una sedia da ufficio) vengono messi insieme in una stanza. Discutono e decidono tutti insieme di saltare il fosso e collaborare.

E così, già quella notte, forniscono le prime informazioni. Quelle di Savasta sono molto importanti perché lui conosce la base di via Verga, a Milano, dove più volte si è riunita la Direzione strategica.

Di Lenardo non cede ed è l’unico che non si piega alla tortura. Non si può dire che con lui non siano stati chiari: «Nessuno sa del tuo arresto, sei solo un sequestrato e possiamo fare di te quello che vogliamo». Ma il brigatista si ostina a non parlare, si dichiara prigioniero politico ed allora occorre ricorrere a tormenti più sofisticati.

I poliziotti si danno il cambio per colpirlo sulla pianta dei piedi, ma non disdegnano di sbattergli la testa contro il muro. Lo fanno distendere per terra, nudo, per ricevere scariche elettriche sul pene e sui testicoli, mentre altri gli danno calci ai fianchi e gli comprimono la testa. Poi pugni e schiaffi al volto, colpi sul naso, compressione delle pupille, schiacciamento della testa con i piedi, bruciatura delle mani, tagli al polpaccio. Con i calci, gli rompono il timpano dell’orecchio sinistro.

A Di Lenardo non viene risparmiato nulla, ma, se i suoi compagni, nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, già firmano i verbali di dichiarazioni spontanee, il brigatista è irremovibile. Ed allora bisogna fare in fretta perché tra qualche ora si presenterà in caserma il sostituto procuratore veronese per gli interrogatori. I poliziotti sono delusi. Nella base milanese di via Verga, quella indicata da Savasta, non hanno trovato nessuno. Forse, Di Lenardo può fornire altre notizie. Magari, può far arrestare la Balzerani. «Di Lenardo deve parlare».

Gli tolgono le manette dai polsi e le mettono ai piedi, gli legano le mani con pezzi di stoffa, gli stringono la benda sugli occhi, chiudono la bocca con un’altra benda e lo mettono nel bagagliaio di un’auto si mette in movimento seguita da un altro veicolo. Dopo un giro di mezz’ora le auto si fermano e due poliziotti trascinano il brigatista tenendolo per le ascelle. Di Lenardo comprende che si trova su un prato, sicuramente in una una campagna nei dintorni di Padova.

Lo fanno inginocchiare e lo pestano. Solito copione: il “cattivo” arrabbiato si alterna al “buono” che modera gli eccessi. Poi una voce, più forte delle altre: «Adesso ti spariamo». Parte un colpo di pistola. Non è morto!!! Nemmeno la finta esecuzione (el simulacro de fusilamiento, tanto in voga in America latina) fa crollare il detenuto[8].

Di nuovo botte. Lo riportano in caserma. Nudo, steso su un tavolo con la testa penzoloni, braccia e gambe legate. Gli riempiono la bocca di sale, gli tappano il naso e giù acqua in grande quantità. Una pausa e poi si riprende. Altra pausa e si riprende. Di Lenardo non respira, sta soffocando, il corpo trema, grida. Si fermano. Mentre viene torturato il brigatista sente qualcuno dire «Genova». Pensa a un poliziotto, ad uno di quelli che, nei giorni precedenti, gli hanno parlato delle operazioni anti BR che hanno fatto nel capoluogo ligure. Si sbaglia. Alcuni giorni dopo, un funzionario cerca di convincerlo a collaborare. Entra nella stanza un poliziotto e dice «dottor Genova, al telefono». Di Lenardo allora comprende: nella stanza, mentre veniva torturato, c’era il commissario Salvatore Genova[9].

I brigatisti non vengono portati in carcere ed il sostituto procuratore veronese li interroga, il 1° e il 2 febbraio, negli uffici della celere. Savasta riempie pagine e pagine di verbale. Così fanno anche Libéra, Ciucci e Frascella. Buon ultimo, nel pomeriggio del 2 febbraio, Cesare Di Lenardo si siede davanti al magistrato. Lui non ha nulla da dire, vuole solo denunciare le sevizie che ha subito. Lo farà di nuovo, il 28 febbraio, con un dettagliato memoriale spedito alla Procura ed al Presidente del Tribunale di Verona.

Il sistema generalizzato delle violenze sugli arrestati per fatti di terrorismo è cresciuto così a dismisura che, proprio nel febbraio-marzo ’82, diventa incontrollabile e non è più possibile tenerlo segreto.

Pier Vittorio Buffa, de “L’Espresso”, e Luca Villoresi, di “La Repubblica”, pubblicano due articoli grazie a notizie fornite da fonti interne alla Polizia che non vogliono assecondare la linea oltranzista dettata dal Viminale. Le pratiche della tortura sono diffuse e vanno oltre i confini delle province di Padova e Verona. A Mestre, nel II distretto di Polizia, hanno usato gli stessi mezzi. La stessa cosa è avvenuta anche a Roma e Viterbo. A Villoresi, un anonimo investigatore veneto sostanzialmente ammette che la tortura, in alcuni casi, è stata usata e rivendica il risultato di aver «ripulito il Veneto»[10].

Si moltiplicano le denunce, ma Virginio Rognoni risponde seccamente: «…sulle pretese violenze cui sarebbero stati sottoposti i terroristi recentemente arrestati a Padova e nel Veneto posso dire che sono totalmente false».

Al Ministro dell’Interno risponde anche Magistratura Democratica, l’unico gruppo di giudici che affronta, senza reticenze, il tema dei metodi con i quali viene praticato il contrasto al terrorismo. MD giudica «non sufficienti e definitive le risposte date dal governo», vede distintamente «il pericolo di cedimenti e tolleranze per simili degenerazioni», chiede di «rispettare i termini di legge per presentare l’arrestato al magistrato» e sollecita i magistrati a «fare indagini ed accertamenti medico-legali sulle violenze denunciate».

Intanto, il processo veronese al gruppo dirigente e ai militanti delle BR-PCC va avanti senza particolari sussulti. Sfilano davanti ai giudici tutti i brigatisti che hanno fatto la scelta di collaborare ed i funzionari di Polizia che li hanno arrestati. Quando arriva il suo turno, Umberto Improta racconta che Ruggero Volinia “Federico”, appena arrestato, subito ha detto di voler collaborare, ha condotto i poliziotti ad un covo a Mestre e poi ha fornito tutte le informazioni sul covo di via Pindemonte. E giunti qui, continua Improta, l’inarrestabile onda del pentitismo ha prodotto altri risultati. Pensate che, aggiunge il funzionario UCIGOS, terminata l’irruzione alle 11:20, Antonio Savasta, appena 15 minuti dopo, già esclamava: «Vi dirò tutto!».

Le uniche voci dissonanti sono quelle di Cesare Di Lenardo e di Alberta Biliato che, presentandosi come prigioniera politica, sostiene che le dichiarazioni che lei ha fatto al magistrato, dopo l’arresto a Treviso, sono solo il frutto delle torture che ha subito.

Poi un colpo di scena, l’unico del processo. Savasta, Libéra, Frascella e Ciucci – che sino a quel momento hanno fatto ogni sorta di rivelazione, ma nulla hanno detto sulle violenze – consegnano un memoriale al Tribunale. Non fanno marcia indietro rispetto alla scelta del “pentimento”, ma assicurano di non aver avuto favori perché «il trattamento riservatoci dopo l’arresto è stato per noi tutti identico a quello che altri compagni hanno denunciato». E proseguono: «Quattro lunghissimi giorni che non ti fanno restare dentro neanche la dignità di disprezzare chi ti ha torturato, che hanno un fine ben più ambizioso delle informazioni immediatamente estorte, poiché perseguono l’annientamento della tua identità politica». Così, mentre il processo veronese si avvia alle batture finali, per la prima volta anche i brigatisti “pentiti” denunciano le torture[11].

A Giovanni Palombarini, segretario di Magistratura democratica, che sostiene che la risposta di Rognoni «non è certo stata tranquillizzante ed esaustiva, non dissipa i sospetti, né quieta le voci»[12], ed ai tanti che denunciano la barbarie che si sta consumando sembra quasi indirettamente rispondere il sostituto procuratore che, al termine del processo veronese ai brigatisti, durante la requisitoria, rivolge «un grazie motivato alla polizia che ha lavorato nella più stretta legalità» perché «..mai ho ricevuto lamentele, non dico denunce, di comportamenti scorretti, non dico di abusi…» sino alla scoperta del covo padovano a cui si è arrivati nella “più piena legalità”, grazie esclusivamente alle «indagini sagaci della polizia giudiziaria».

Proprio mentre il magistrato pronuncia queste parole alla Camera dei deputati si svolge un dibattito dai contenuti molto meno rassicuranti. Il Ministro dell’Interno, per la seconda volta, risponde alle tante interrogazioni sul tema delle violenze. I parlamentari citano decine casi accaduti in tutta Italia, ma, soprattutto, le denunce delineano i profili di un sistema diffuso che ha travolto le regole dello stato di diritto ed ha generato una involuzione autoritaria e repressiva[13].

E’ il sistema nel quale maturano le torture: diventa prassi comune mettere un cappuccio all’arrestato oppure bendarlo; gli interrogatori dei sospettati avvengono in luoghi diversi dagli uffici delle forze di polizia per creare un effetto di “disorientamento”; i familiari, per giorni, ignorano la sorte della persona fermata ed invano, al pari degli avvocati, la cercano nelle carceri; si esercitano pressioni indebite sulle famiglie affinché convincano gli arrestati a collaborare; ai detenuti si chiede, insistentemente, di rinunciare a nominare un difensore di fiducia e di affidarsi al difensore di ufficio; gli arrestati non vengono portati in carcere, ma sono trattenuti presso commissariati, questure, caserme; gli interrogatori del pubblico ministero avvengono molto oltre i termini stabiliti dalla legge, in alcuni casi anche 9/10 giorni dopo l’arresto; vengono denunciati anche casi di illegale “patteggiamento” nei quali si chiede all’interrogato di non denunciare le violenze subite in cambio di favori che riceverà.

Ma il governo non fa nessuna apertura e Virginio Rognoni, anzi, alza il tiro e sostiene che i terroristi, non riuscendo ad arginare il fenomeno dilagante del pentitismo, hanno messo in piedi una vera e propria campagna diffamatoria per colpire la credibilità delle forze di polizia.

I poliziotti democratici di Venezia organizzati nel SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori della Polizia) intervengono a gamba tesa nella polemica politica e, con un comunicato diffuso il 10 marzo ’82, sostengono, sulle violenze, che «tali pratiche sono state tollerate o, addirittura, incoraggiate da direttive dall’alto e infine sostenute dal tacito consenso di una opinione pubblica condizionata dall’incalzare sanguinaria e folle di un terrorismo che ha avvelenato la vita politica e sociale del paese».

Anche le Brigate Rosse fanno i conti con un fenomeno, inedito per dimensioni e radicalità, che sta sconvolgendo la vita della organizzazione. Il 18 marzo 1982 diffondono un lunghissimo comunicato nel quale lanciano la parola d’ordine della «ritirata strategica» sviluppando una articolata analisi della pratica della tortura («la tortura misura un nuovo livello di scontro») e degli effetti che sta producendo.

Il gruppo di Magistratura Democratica nel Consiglio Superiore della Magistratura chiede che l’organo di autogoverno dei giudici metta all’ordine del giorno del plenum la discussione su quella che si sta profilando come una vera e propria emergenza democratica[14].

Il magistrato inquirente di Verona trasmette gli atti alla procura padovana, competente per le violenze accadute in via Pindemonte e nella caserma della celere.

Vittorio Borraccetti, sostituto procuratore padovano, ascolta tutti i brigatisti, scova testimoni anche tra i poliziotti e, attraverso altri accertamenti medici, dimostra che le violenze non sono una invenzione.

Nel giugno ’82, il giudice istruttore Mario Fabiani firma i mandati di cattura contro alcuni tra i responsabili di quei fatti, tra i quali Salvatore Genova, vicedirigente la Digos genovese. Le accuse sono di concorso in sequestro di persona, violenza privata e lesioni personali.

Scatta istantanea la solidarietà agli arrestati e monta la rabbia contro i magistrati.

Virginio Rognoni esprime «perplessità ed amarezza» per i provvedimenti, mentre il Questore di Genova telegrafa al Presidente del Consiglio, Giovanni Spadolini, manifestando fiducia nella condotta tenuta del commissario arrestato. Nei locali della Questura di Roma si tiene una assemblea permanente dei poliziotti che non escludono di organizzare altre clamorose iniziative. «Se volevano portarci all’esasperazione, ci sono riusciti…nemmeno ad alcuni accusati per banda armata è stato riservato lo stesso trattamento», tuona un anonimo dirigente UCIGOS al giornalista de “l’Unità” che lo avvicina.

Il 5 luglio ’83, in un clima apertamente ostile ai magistrati, si apre il processo padovano mentre un gruppo di poliziotti, solidali con i colleghi imputati, presidia l’ingresso del Tribunale. Salvatore Genova non può essere giudicato perché è stato appena eletto, nella fila del PSDI, nelle elezioni politiche generali del 26 giugno ed occorre attendere l’autorizzazione a procedere della Camera dei deputati che, tre anni più tardi, nel 1986, rifiuta di concederla. Nella udienza dell’8 giugno, il Capitano Lucio De Santis viene arrestato in aula per falsa testimonianza e condannato. Depongono tutti i brigatisti che descrivono le violenze patite, i medici che hanno osservato i segni lasciati dalle torture e i testimoni che confermano l’utilizzo di metodi illegali.

Un quadro impressionante, alternativo a quello offerto dal testimone Umberto Improta che, in udienza, racconta una storia diversa, cioè di come nacque, nella palazzina della celere, un rapporto cameratesco tra poliziotti carcerieri e brigatisti carcerati: «…il rapporto tra personale UCIGOS, i NOCS e gli arrestati era un rapporto ottimo, di piena collaborazione, addirittura affettuoso…»[15].

Ma i giudici non credono ai poliziotti ed ai funzionari dell’UCIGOS e il 15 luglio 1983, il Presidente del collegio, Francesco Aliprandi, legge il dispositivo della sentenza con la quale gli imputati vengono condannati per il reato di abuso di autorità contro arrestati[16].

I brigatisti e i militanti di altre formazioni picchiati e torturati, durante e dopo il sequestro Dozier, furono moltissimi e, dissoltosi il fumo della retorica che accompagna il plauso ed i riconoscimenti ai liberatori del generale statunitense, emergono i fatti crudi di una operazione nella quale si consumarono violenze che servirono a carpire informazioni senza le quali, come ha francamente riconosciuto Salvatore Genova, quel risultato non sarebbe mai stato raggiunto. Anzi, molte di queste violenze, in realtà, non sortirono nemmeno questo effetto visto che tanti episodi avvennero quando Dozier era già libero e rappresentarono, così, una delle cause scatenanti la scelta di collaborazione assunta dai brigatisti mentre erano in balia dei torturatori.

Quella padovana è l’unica sentenza degli anni ‘80 che riconosce la responsabilità di pubblici ufficiali per fatti di violenza commessi contro arrestati per vicende di terrorismo. Le decine di denunce fatte da altri inquisiti non producono altro che archiviazioni perché sono ignoti gli autori delle violenze[17].

Tra il 2007 e il 2012, il commissario Salvatore “Rino” Genova decide di raccontare ai giornalisti Matteo Indice e Pier Vittorio Buffa cosa è realmente accaduto durante la stagione di lotta al terrorismo. Descrive le torture, confessa il suo ruolo e quello dei suoi colleghi (De Francisci, Improta, Fioriolli, Ciocia) nell’uso dei metodi illegali e conferma che furono i vertici del Viminale ad impartire la linea della tortura[18]. A Buffa, laconicamente dice: «…Non ho fatto quello che sarebbe stato giusto fare. Arrestare i miei colleghi che le compivano. Dovevamo arrestarci l’un con l’altro. Questo dovevamo fare…»[19].

Le parole del commissario non scatenano la reazione veemente dei vertici istituzionali. Certo, quelli tirati direttamente in causa replicano che si tratta di fantasie, ma anche nel fronte di quelli che sostengono che mai ci furono violenze sui brigatisti si aprono alcune crepe, con ammissioni, a volte, sorprendenti. È il caso di Giordano Fainelli, ex ispettore capo della Digos veronese, che sostiene che, in realtà, Ruggero Volinia trattò la sua confessione in cambio della immunità per Elisabetta Arcangeli e di una sostanziosa somma di denaro, superiore a quella consegnata a Paolo Galati che parlò dopo aver ricevuto circa 40 milioni e la promessa di un trattamento favorevole per il fratello Michele, brigatista che già si trovava in carcere[20].

Ma Fainelli, che nega che Volinia sia stato torturato, ammette poi che la notte del 26 gennaio ’82, insieme ad Umberto Improta e altri colleghi, condusse Ruggero Volinia in un villino in un residence in cui c’era anche Nicola Ciocia. Non assistette a torture, ma non esclude che «l’euforia collettiva portò qualcuno ad andare oltre le righe»[21].

A queste vicende fa riferimento Giuliano Amato intervenendo, a sorpresa, sul tema. E non usa un linguaggio paludato: la classe politica «aveva coperto il ricorso a metodi e strumenti ai margini della legalità…quando non extralegali…vi fu il ricorso a forme di pressione fisica e psicologica su alcune migliaia di arrestati e detenuti che, nel caso dei primi, sembra siano talvolta arrivate, malgrado le smentite, a toccare la tortura». La magistratura non è senza colpe perché «se pochissimi magistrati seppero del water boarding e pochi dei pestaggi degli arrestati, diverso è il caso dei trattamenti speciali dei detenuti e della possibilità di usare il carcere come strumento di pressione nei confronti di categorie di persone ritenute particolarmente indegne, che divennero pratiche abbastanza diffuse negli anni Ottanta»[22].

Nemmeno le inusuali rivelazioni di Giuliano Amato sgretolano il muro del silenzio eretto 40 anni fa. Tace la classe politica della prima Repubblica, tacciono i vertici del Viminale e della Polizia di stato, resta silenziosa la magistratura non meno dei giornalisti che quelle inchieste seguirono, celebrando i fasti di uno Stato democratico che prevaleva sulle formazioni eversive sempre rispettando le regole del diritto.

Insomma, un’Italia reticente (reticente proprio nel senso strettamente giuridico «di chi tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti») che non ha ancora trovato il coraggio di discutere, senza infingimenti, dei metodi che vennero impiegati per sconfiggere le organizzazioni della lotta armata, anche di quelli usati durante le indagini in cui raffinati investigatori «cercavano Dozier dentro la vagina di una brigatista».

[1] Il nucleo che, con vari ruoli, sequestrò e trasportò Dozier a Padova era composto da Antonio Savasta, Pietro Vanzi, Marcello Capuano, Cesare Di Lenardo, Emilia Libéra e Alberta Biliato. Una avvincente ricostruzione della vicenda Dozier e delle torture inflitte nella fase della investigazione è contenuta nella docu-serie Sky Original Il sequestro Dozier. Un’operazione perfetta, 2022.

[2] Dozier, al momento del sequestro, era sottocapo di stato maggiore addetto al Comando delle forze terrestri NATO nell’Europa meridionale.

[3] Alla fine del 1980, nella organizzazione BR matura la rottura definitiva con la colonna milanese “Walter Alasia” che viene espulsa nel dicembre di quell’anno. Mario Moretti viene arrestato a Milano il 4 aprile 1981. Nello stesso anno, il Fronte carceri e la colonna napoletana danno vita alle BR-Partito Guerriglia, organizzazione che fa capo a Giovanni Senzani. Infine, nell’autunno 1981, si costituiscono le BR-Partito Comunista Combattente, fortemente radicate nella colonna romana, in quella genovese ed in quella veneta (la colonna Annamaria Ludmann-Cecilia) che realizza il sequestro Dozier.

[4] Enrico Triaca è il protagonista del documentario di Stefano Pasetto Il Tipografo, 2022, vincitore del premio quale miglior lungometraggio all’8° Festival internazionale del documentario Visioni dal Mondo. Sulla vicenda Triaca, vedi dell’autore I tormenti e la calunnia” pubblicato su www.questionegiustizia.it, 12 luglio 2023.

[5] La dettagliata descrizione delle torture inflitte a Nazareno Mantovani, Ruggero Volinia ed Elisabetta Arcangeli è contenuta nella testimonianza resa da Salvatore Genova al giornalista Pier Vittorio Buffa e ad altri organi di informazione.

[6] L’ordine di servizio del comandante del II reparto celere disciplinava esso stesso una forma di tortura sui prigionieri o, quantomeno, una pratica di trattamento inumano e degradante: bendati, legati, tenuti costantemente al buio e senza avere la possibilità, per diversi giorni, di avere la percezione del luogo in cui si trovavano e della identità di coloro che li interrogavano, i brigatisti furono sottoposti alla “deprivazione sensoriale”. Inoltre, nel processo padovano, venne provato che i poliziotti usarono costantemente anche il metodo della privazione del sonno. A questi mezzi aveva fatto ampio ricorso l’esercito inglese in Irlanda, nei primi anni ’70, contro i detenuti appartenenti all’IRA (Irish Republican Army). Già bollato dalla Commissione europea dei diritti dell’uomo come pratica di tortura, in seguito la Corte europea dei diritti dell’uomo sostenne che il metodo della “deprivazione sensoriale” costituiva una pratica di trattamento inumano e degradante.

[7] Quasi certamente si tratta dello stesso gruppo di poliziotti della celere padovana che, secondo le successive rivelazioni di Salvatore Genova, si autodefiniva “Guerrieri della notte”.

[8] Intervistati per la docu-serie Il sequestro Dozier. Un’operazione perfetta, gli ex poliziotti Danilo Amore e Carmelo Di Janni hanno riconosciuto che il racconto di Cesare Di Lenardo sulla finta fucilazione era vero.

[9] I racconti di Savasta, Di Lenardo, Frascella, Libéra sulle violenze subite sono riportati, integralmente, nella sentenza del Tribunale di Padova del 15 luglio 1983.

[10] L’articolo di Pier Vittorio Buffa dal titolo Il rullo confessore venne pubblicato su L’Espresso del 28 febbraio 1982. Quello di Luca Villoresi intitolato Ma le torture ci sono state? comparve sull’edizione di La Repubblica del 18 marzo 1982. I due giornalisti vennero arrestati per ordine della magistratura veneziana perché rifiutarono di rivelare l’identità delle loro fonti. L’articolo di Buffa contiene anche una elencazione di altre vicende di violenza su arrestati per fatti di terrorismo: Massimiliano Corsi, Stefano Petrella, Ennio Di Rocco, Luciano Farina, Lino Vai e Gianfranco Fornoni.

[11] I giudici veronesi, con la sentenza emessa il 25 marzo 1982, condannarono gli ideatori ed esecutori del sequestro Dozier: Francesco Lo Bianco, Barbara Balzerani, Umberto Catabiani, Vittorio Antonini, Luigi Novelli, Remo Pancelli, Marcello Capuano, Pietro Vanzi, Cesare Di Lenardo, Alberta Biliato, Ruggero Volinia, Antonio Savasta, Emilia Libéra, Giovanni Ciucci, Emanuela Frascella, Armando Lanza e Roberto Zanca.

[12] Intervista di Giovanni Palombarini a Il Manifesto dell’11 marzo 1982.

[13] Nella seduta del 22 marzo 1982 della Camera dei deputati, diversi parlamentari fecero riferimento ad una miriade di fatti di violenza praticati su arrestati e detenuti. I casi citati, oltre ovviamente quelli veneti, riguardavano gli arresti di Pietro Mutti, Anna Rita Marino, Giuseppe De Biase, Gianni Tonello, Giorgio Benfenati e Paola Maturi.

[14] La richiesta venne rivolta al Vicepresidente Giancarlo De Carolis da Salvatore Senese, Franco Ippolito ed Edmondo Bruti Liberati, rappresentanti di Magistratura Democratica nel CSM.

[15] Sulle testimonianze di De Francisci e Improta, i giudici padovani scrissero: «con le loro risposte evasive e con il loro comportamento omissivo circa l’obbligo di indagare…hanno dimostrato il loro preciso intento di difendere gli imputati e il loro operato».

[16] La sentenza del Tribunale di Padova, Pres. Aliprandi, emessa il 15 luglio 1983, è pubblicata su Il Foro Italiano, maggio 1984, vol. 107, No. 5, con commento di Domenico Pulitanò. La condanna venne inflitta agli agenti NOCS Danilo Amore, Carmelo Di Janni, Fabio Laurenzi e al tenente del II reparto celere Giancarlo Aralla solo per l’episodio del trasporto illegale in campagna e della finta fucilazione del brigatista Di Lenardo. Inoltre, Amore venne riconosciuto responsabile anche di violenza privata contro Emilia Libéra. L’amnistia promulgata nel 1990 cancellò la condanna.

[17] Nel 2013, i giudici della Corte di Appello di Perugia, accogliendo la richiesta di revisione della sentenza irrevocabile di condanna per il reato di calunnia, hanno riconosciuto che, nel 1978, Enrico Triaca venne torturato.

[18] Secondo il ricercatore Paolo Persichetti («8 gennaio 1982, quando il governo Spadolini autorizzò il ricorso alla tortura» in Insorgenze, 30 marzo 2012) il governo diede il via libera all’uso della tortura nel corso di una riservatissima seduta del Comitato Interministeriale per l’informazione e la sicurezza (CIIS) a cui parteciparono il Presidente del Consiglio, Giovanni Spadolini, ed i ministri Rognoni, Lagorio, Marchiora, La Malfa, Di Giesi e Altissimo.

[19] L’articolo del giornalista Matteo Indice che contiene l’intervista a Salvatore Genova, dal titolo E la CIA si stupì dei nostri metodi venne pubblicato su Il Secolo XIX del 24 giugno 2007. Quello di Pier Vittorio Buffa, dal titolo Così torturavamo i brigatisti comparve su L’Espresso del 5 aprile 2012.

[20] Michele Galati, componente della colonna veneta delle Brigate Rosse, venne arrestato nel dicembre 1980. Il 4 febbraio ’82, al PM di Venezia, fece le sue prime rivelazioni. Galati sostenne che, da un po’ di tempo, stava già collaborando segretamente con il generale Dalla Chiesa ed altri ufficiali dell’Arma dei Carabinieri con i quali parlava in occasione delle traduzioni dal carcere. Rivelò anche che, nell’ottobre ’81, aveva informato Dalla Chiesa che le BR intendevano rapire un alto ufficiale statunitense in forza alla NATO e di stanza a Verona o Vicenza.

[21] Intervista di Giordano Fainelli al quotidiano L’Adige del 12 febbraio 2012. Anche Salvatore Genova raccontò che ad alcuni brigatisti “pentiti” venne elargita una somma complessiva di 100 milioni di lire, denaro prelevato da un fondo riservato del Viminale.

[22] Le considerazioni sono contenute nel libro di Giuliano Amato e Andrea Graziosi, Grandi illusioni. Ragionando sull’Italia, il Mulino, 2013.