L’intervento che qui pubblichiamo è un’anticipazione del numero della rivista “Écritures”, diretta da Christophe Mileschi ed Elisa Santalena, pubblicata dalla Presse universitaires de Paris Nanterre, dedicata agli Anni Settanta in Italia, (uscita prevista dicembre 2019), che raccoglie gli atti del convegno internazionale organizzato dall’Universita di Naterre dal 12 al 14 ottobre 2017

Autore: Paolo Persichetti

«E poi, se si pensa al caso estremo di Moro,

che come mi disse in un incontro

il suo collaboratore Corrado Guerzoni,

non era un uomo di potere,

bensì era il potere nella sua indivisibilità e unicità»

Miguel Gotor, Io ci sarò ancora.

Il delitto Moro e la crisi della Repubblica, Paperfirst 2019, p. 17

Nel 1998 fu inaugurata a Maglie, davanti al palazzetto natale della famiglia, una statua in bronzo di Aldo Moro. L’opera raffigura il presidente del consiglio nazionale della Democrazia cristiana con sottobraccio una copia del quotidiano l’Unità, organo del Partito comunista italiano. Secondo lo scultore Antonio Berti(1) il monumento doveva simboleggiare la strategia perseguita dal politico democristiano, le sue aperture e la sua vocazione inclusiva. Un omaggio alla visione prospettica della politica italiana che nelle intenzioni dell’artista doveva disvelare il messaggio contenuto nell’esperienza politica di Moro. Una metafora di quei mutamenti che sarebbero potuti intervenire se non fosse stato ucciso dalla Brigate rosse la mattina del 9 maggio 1978, dopo 55 giorni di sequestro trascorsi nell’appartamento-prigione di via Montalcini 8, a Roma. A dire il vero, al momento della sua inaugurazione, il 23 settembre 1998, da parte del presidente della repubblica Oscar Luigi Scalfaro, avversario storico di Moro dentro al partito, l’opera suscitò sconcerto tra gli ex democristiani che vi scorsero un tradimento della vita politica dello statista pugliese, una rimozione più che una celebrazione della sua storia. Nel turbine delle inchieste giudiziarie di «Mani pulite»(2) che avevano portato alla dissoluzione del partito, e morto anche lo scultore (il bronzo venne realizzato postumo su un suo bozzetto), nessuno si era più occupato del progetto dopo che nel 1993 la Direzione della Dc aveva approvato l’opera. A guidare il governo in quel momento era Romano Prodi, un democristiano cresciuto sulle poltrone dell’Iri, capo di una coalizione (l’Ulivo) che riuniva ex Pci, che nel frattempo avevano preso il nome di Democratici di sinistra, ed ex esponenti della sinistra democristiana, raccolti prevalentemente nel Partito popolare italiano. La Dc era scomparsa insieme a tutte le altre forze politiche di quella che ormai era definita “Prima repubblica”. L’edificazione controversa della statua materializzava perfettamente la nuova air du temps: la narrazione postuma di un Aldo Moro impegnato a creare le condizioni politiche dell’alternanza, avvenire raffigurato in una intervista postuma di cui parleremo più avanti, quella ipotetica «terza fase» che avrebbe permesso al Pci di salire al governo senza scosse di sistema. Il bronzo di Maglie simboleggiava il momento di cesura che fondava questa “seconda esistenza” dello statista pugliese, una lettura della sua “lezione politica” largamente accettata e condivisa nei decenni successivi.

Nel 1998 fu inaugurata a Maglie, davanti al palazzetto natale della famiglia, una statua in bronzo di Aldo Moro. L’opera raffigura il presidente del consiglio nazionale della Democrazia cristiana con sottobraccio una copia del quotidiano l’Unità, organo del Partito comunista italiano. Secondo lo scultore Antonio Berti(1) il monumento doveva simboleggiare la strategia perseguita dal politico democristiano, le sue aperture e la sua vocazione inclusiva. Un omaggio alla visione prospettica della politica italiana che nelle intenzioni dell’artista doveva disvelare il messaggio contenuto nell’esperienza politica di Moro. Una metafora di quei mutamenti che sarebbero potuti intervenire se non fosse stato ucciso dalla Brigate rosse la mattina del 9 maggio 1978, dopo 55 giorni di sequestro trascorsi nell’appartamento-prigione di via Montalcini 8, a Roma. A dire il vero, al momento della sua inaugurazione, il 23 settembre 1998, da parte del presidente della repubblica Oscar Luigi Scalfaro, avversario storico di Moro dentro al partito, l’opera suscitò sconcerto tra gli ex democristiani che vi scorsero un tradimento della vita politica dello statista pugliese, una rimozione più che una celebrazione della sua storia. Nel turbine delle inchieste giudiziarie di «Mani pulite»(2) che avevano portato alla dissoluzione del partito, e morto anche lo scultore (il bronzo venne realizzato postumo su un suo bozzetto), nessuno si era più occupato del progetto dopo che nel 1993 la Direzione della Dc aveva approvato l’opera. A guidare il governo in quel momento era Romano Prodi, un democristiano cresciuto sulle poltrone dell’Iri, capo di una coalizione (l’Ulivo) che riuniva ex Pci, che nel frattempo avevano preso il nome di Democratici di sinistra, ed ex esponenti della sinistra democristiana, raccolti prevalentemente nel Partito popolare italiano. La Dc era scomparsa insieme a tutte le altre forze politiche di quella che ormai era definita “Prima repubblica”. L’edificazione controversa della statua materializzava perfettamente la nuova air du temps: la narrazione postuma di un Aldo Moro impegnato a creare le condizioni politiche dell’alternanza, avvenire raffigurato in una intervista postuma di cui parleremo più avanti, quella ipotetica «terza fase» che avrebbe permesso al Pci di salire al governo senza scosse di sistema. Il bronzo di Maglie simboleggiava il momento di cesura che fondava questa “seconda esistenza” dello statista pugliese, una lettura della sua “lezione politica” largamente accettata e condivisa nei decenni successivi.

Pasolini, Sciascia e Petri: il processo alla Democrazia cristiana

Durante la sua prima esistenza, l’esperienza politica morotea, i suoi anni di governo, le sue vicissitudini parlamentari, il suo linguaggio ellittico, avevano suscitato giudizi e apprezzamenti molto meno consensuali. Inviso alla destra per l’esperienza del centrosinistra(3), Moro era molto criticato anche a sinistra e preso di mira da quegli ambienti intellettuali più impegnati che vedevano nella sua figura politica l’essenza democristiana dell’occupazione del potere. Un’immagine diametralmente opposta a quella diffusa dopo la sua morte. Con una serie di articoli apparsi tra l’agosto e il settembre 1975(4), Pier Paolo Pasolini aveva chiesto un processo alla Democrazia cristiana, «un processo penale, dentro un tribunale», dal quale i processati uscissero «ammanettati fra i carabinieri»(5). Nel corso delle sue invettive lo scrittore fece più volte ricorso alla figura del «Palazzo», inteso come metafora del potere, divenuto poi d’uso comune, rivendicando la necessità di portare a giudizio «i gerarchi della Dc»(6). Pasolini accusava la classe di governo democristiana di «una quantità sterminata di reati […] indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazione del denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, connivenza con la mafia, alto tradimento in favore di una nazione straniera, collaborazione con la Cia, uso illegale di enti come il Sid, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna(7) (almeno in quanto colpevole incapacità di punire gli esecutori), distruzione paesaggistica e urbanistica dell’Italia, responsabilità della degradazione antropologica degli italiani (responsabilità, questa, aggravata dalla sua totale inconsapevolezza), responsabilità della condizione, come suol dirsi, paurosa, delle scuole, degli ospedali e di ogni opera pubblica primaria, responsabilità nell’abbattimento “selvaggio” delle campagne, responsabilità nell’esplosione “selvaggia” della cultura di massa e dei mass-media, responsabilità della stupidità delittuosa della televisione, responsabilità del decadimento della Chiesa, e infine, oltre a tutto il resto, magari, distribuzione borbonica di cariche pubbliche ad adulatori»(8).

Durante la sua prima esistenza, l’esperienza politica morotea, i suoi anni di governo, le sue vicissitudini parlamentari, il suo linguaggio ellittico, avevano suscitato giudizi e apprezzamenti molto meno consensuali. Inviso alla destra per l’esperienza del centrosinistra(3), Moro era molto criticato anche a sinistra e preso di mira da quegli ambienti intellettuali più impegnati che vedevano nella sua figura politica l’essenza democristiana dell’occupazione del potere. Un’immagine diametralmente opposta a quella diffusa dopo la sua morte. Con una serie di articoli apparsi tra l’agosto e il settembre 1975(4), Pier Paolo Pasolini aveva chiesto un processo alla Democrazia cristiana, «un processo penale, dentro un tribunale», dal quale i processati uscissero «ammanettati fra i carabinieri»(5). Nel corso delle sue invettive lo scrittore fece più volte ricorso alla figura del «Palazzo», inteso come metafora del potere, divenuto poi d’uso comune, rivendicando la necessità di portare a giudizio «i gerarchi della Dc»(6). Pasolini accusava la classe di governo democristiana di «una quantità sterminata di reati […] indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazione del denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, connivenza con la mafia, alto tradimento in favore di una nazione straniera, collaborazione con la Cia, uso illegale di enti come il Sid, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna(7) (almeno in quanto colpevole incapacità di punire gli esecutori), distruzione paesaggistica e urbanistica dell’Italia, responsabilità della degradazione antropologica degli italiani (responsabilità, questa, aggravata dalla sua totale inconsapevolezza), responsabilità della condizione, come suol dirsi, paurosa, delle scuole, degli ospedali e di ogni opera pubblica primaria, responsabilità nell’abbattimento “selvaggio” delle campagne, responsabilità nell’esplosione “selvaggia” della cultura di massa e dei mass-media, responsabilità della stupidità delittuosa della televisione, responsabilità del decadimento della Chiesa, e infine, oltre a tutto il resto, magari, distribuzione borbonica di cariche pubbliche ad adulatori»(8).

Quasi due anni dopo, il 10 marzo del 1977, Aldo Moro – divenuto nel frattempo Presidente del Consiglio nazionale della Dc – in un clamoroso discorso tenuto davanti alle Camere riunite a difesa di Luigi Gui, un suo collega di partito accusato di corruzione nella vicenda delle tangenti versate per l’acquisto di aerei militari della Lockheed(9), rispose a Pasolini con dei toni inusuali nel suo stile, gridando – seppur con la sua vocina flebile e gentile: «Per tutte queste ragioni, onorevoli colleghi che ci avete preannunciato il processo sulle piazze, vi diciamo che noi non ci faremo processare»(10). Con il voto compatto del suo partito e il sostegno dei neofascisti del Msi, Gui venne salvato, ma inevitabilmente quel giorno Moro divenne l’emblema del «regime», l’amministratore di quel «Palazzo» evocato da Pasolini, il politico che rivendicava sfacciatamente la trentennale impunità del suo partito e che offriva al Paese l’immagine arroccata di una Dc sorda ad ogni richiesta di trasparenza e cambiamento.

E’ nella temperie di questo clima che Leonardo Sciascia concepì Toto Modo(11), un giallo fantapolitico nel quale si mettevano all’indice i peccati dei notabili democristiani riunitisi nel labirintico eremo di Zafer per eseguire gli esercizi spirituali secondo le regole di Sant’Ignazio di Loyola alla ricerca di un irraggiungibile rinnovamento morale. Elio Petri, due anni dopo, nel 1976, suscitò scandalo ispirandosi liberamente al testo dello scrittore di Racalmuto da cui tirò fuori un film dallo stesso titolo, protagonisti GianMaria Volontè, a cui venne affidata un’interpretazione di Moro dal realismo impressionante, capace di mettere in luce tutti i tic del potere e Michel Piccoli, nella veste di un Andreotti crudele puparo trovato morto a chiappe scoperte (personaggi entrambi assenti nel libro).

Scalfari, gli omissis, l’antelope Coobler e l’intervista postuma

Il 14 ottobre 1978 Eugenio Scalfari pubblicò una intervista postuma di Aldo Moro. Nella premessa il direttore de la Repubblica spiegava di aver incontrato per l’ultima volta il Presidente del consiglio nazionale della Dc il 18 febbraio 1978, un mese prima del suo rapimento, nel pieno della trattativa in corso con il Pci per il varo della nuova maggioranza di governo che poi vedrà luce il 16 marzo. Si trattava – scriveva Scalfari – del primo incontro «da quando, nella primavera del 1968, si era svolto alla Camera dei deputati un appassionato dibattito sullo scandalo Sifar, sul “piano Solo” architettato dal generale Giovanni De Lorenzo e sugli “omissis” con i quali Moro aveva mutilato i documenti che i giornalisti dell’Espresso avevano addotto in loro difesa. In quel dibattito, tra lui presidente del Consiglio e me deputato socialista indipendente, c’era stato uno scontro assai vivace. Dopo d’allora, più nulla: dieci anni di rottura, quando c’incontravamo nei corridoi di Montecitorio, ciascuno dei due guardava da un’altra parte per evitare il saluto».

Il 14 ottobre 1978 Eugenio Scalfari pubblicò una intervista postuma di Aldo Moro. Nella premessa il direttore de la Repubblica spiegava di aver incontrato per l’ultima volta il Presidente del consiglio nazionale della Dc il 18 febbraio 1978, un mese prima del suo rapimento, nel pieno della trattativa in corso con il Pci per il varo della nuova maggioranza di governo che poi vedrà luce il 16 marzo. Si trattava – scriveva Scalfari – del primo incontro «da quando, nella primavera del 1968, si era svolto alla Camera dei deputati un appassionato dibattito sullo scandalo Sifar, sul “piano Solo” architettato dal generale Giovanni De Lorenzo e sugli “omissis” con i quali Moro aveva mutilato i documenti che i giornalisti dell’Espresso avevano addotto in loro difesa. In quel dibattito, tra lui presidente del Consiglio e me deputato socialista indipendente, c’era stato uno scontro assai vivace. Dopo d’allora, più nulla: dieci anni di rottura, quando c’incontravamo nei corridoi di Montecitorio, ciascuno dei due guardava da un’altra parte per evitare il saluto».

I giornalisti di cui parlava Scalfari erano Scalfari stesso, allora direttore de l’Espresso, e Lino Jannuzzi, che a partire dal maggio del 1967 con una serie di articoli aveva rivelato un progetto di golpe ideato nel marzo del 1964 dal generale dei carabinieri Giovanni De Lorenzo. Denuncia da cui era scaturita una causa giudiziaria(12). L’incontro si sarebbe tenuto in via Savoia, dove Moro aveva il suo ufficio: una sorta di quartier generale della sua corrente politica, situato in un grosso appartamento dove era conservato il suo prezioso archivio e lavoravano collaboratori e segretarie. Moro – scrisse Scalfari – parlò per due ore ed acconsentì che venissero presi appunti su quanto diceva, chiedendo tuttavia che non fossero utilizzati, «almeno per ora». Un impegno mantenuto fino a quel 14 ottobre, quando Scalfari impresse un nuovo corso agli eventi difronte all’accelerazione improvvisa della situazione dovuta al ritrovamento, il primo ottobre, nella base brigatista di via Monte Nevoso 8, a Milano, del dattiloscritto della memoria difensiva di Moro, perché, come ebbe a scrivere lui stesso: «intorno alle parole di Moro s’è combattuta e tuttora si combatte una battaglia importante, una battaglia politica»(13).

Fin dalla sua uscita la Repubblica non mostrò grande riguardo verso Aldo Moro e così la mattina del 16 marzo, nella edizione apparsa prima che si diffondesse la notizia del sequestro, in un articolo a firma Francesco Scottoni, Moro era stato indicato come la possibile «Antelope Coobler», nome in codice sotto il quale si sarebbe celato il collettore della tangente pagata dalla Lockeed(14).  L’articolo scomparve dalla edizione straordinaria che sostituì la precedente. Successivamente, nel corso della prigionia, Moro fu descritto da un ampio schieramento politico e giornalistico come una vittima della sindrome di Stoccolma, un politico privo di senso dello Stato autore di lettere che non erano moralmente e materialmente ascrivibili alla sua persona. Durante le riunioni della Direzione del Pci, oltre a denunciare l’uso di violenza psichica e preparati chimici per far collaborare il prigioniero, furono espressi giudizi pesantissimi nei confronti del prigioniero, per Aldo Tortorella, «Il problema della vita di Moro non [era] facile: perché intanto è un democristiano e poi per il fatto ins é», venne evocata anche una possibile debolezza umana di Moro(15). La Repubblica assumendo un ruolo di quotidiano-partito, da schierare nella lotta quotidiana per supplire alle presunte carenze dei partiti e stimolare la loro azione dall’esterno, si candidò a svolgere la funzione guida del fronte della fermezza(16): «Oggi sappiamo – ha riconosciuto Miguel Gotor nel suo Il memoriale della repubblica – che Scalfari sbagliava, […] ma la volontà di piegare la realtà alla necessità, come egli scriveva, di “combattere una battaglia importante, una battaglia politica” contro “il partito della trattativa” faceva premio su qualsiasi altra considerazione»(17). Una posizione – continua sempre Gotor – che «rifletteva l’incattivimento di una campagna di negazione dell’autenticità del pensiero di Moro, iniziata dal governo al fine di attenuare il potere di ricatto delle Brigate rosse durante il sequestro, che sarebbe proseguita sul suo cadavere trasformato in “statista” dalla retorica nazionale, a patto, però, che quelle parole non fossero le sue. Era un visibile ricatto morale e politico, di raro ed elaborato cinismo: l’esaltazione della figura del “martire” doveva necessariamente corrispondere alla negazione del suo ultimo pensiero. Le circostanze e le intenzioni avevano trasformato Moro in un loquace fantasma postumo, un fantasma dattiloscritto, di quelli che non potevano fare paura»(18). Echi di questa posizione si ritrovavano a conclusione dell’intervista postuma, dove Moro avrebbe chiesto a Scalfari se nutriva «ancora del rancore per quella vecchia storia degli omissis». In risposta, Scalfari riferì di averlo rimproverato, ricordandogli che «in quell’occasione violò la costituzione perché rese impossibile l’esercizio della difesa dell’imputato che è un principio per chi crede nella democrazia». La replica di Moro, sempre secondo il direttore di la Repubblica, avrebbe fornito la prova della infondatezza «della tesi di coloro che descrivono Moro come personaggio indifferente allo Stato». Questi infatti rispose, o meglio avrebbe risposto: «Ha ragione. Ma vede, c’è un altro principio nella Costituzione, ed è quello di tutelare lo Stato anche col segreto quando ciò sia indispensabile per garantire la sicurezza. Io, come presidente del Consiglio, dovetti scegliere tra l’uno e l’altro principio. Questa è la mia giustificazione. Comunque mi dispiacque molto d’esser stato costretto a fare quella scelta». Argomento che avrebbe confermato Scalfari nella convinzione «che la voce che cominciò a parlare pochi giorni dopo dal “carcere del popolo” non era la stessa che avevo ascoltato in via Savoia». Il direttore di la Repubblica si riferiva alla richiesta di scambio di prigionieri avanzata da Moro durante la prigionia. In realtà, nella lettera a Cossiga, recapitata il 29 marzo, dove si richiamava esplicitamente la ragion di Stato, Moro spiegava con argomentazioni giuridiche proprie del suo patrimonio culturale di professore di diritto e procedura penale, che nella situazione in cui si trovava: «la dottrina per la quale il rapimento non deve recare vantaggi, discutibile già nei casi comuni, dove il danno del rapito è estremamente probabile, non regge in circostanze politiche, dove si provocano danni sicuri e incalcolabili non solo alla persona, ma allo Stato. Il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità, mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurre a salvarli, è inammissibile». Elencava di seguito una serie di precedenti storici a sostegno della sua tesi(19). Nella successiva lettera a Zaccagnini, recapitata il 4 aprile, evocava le norme sullo stato di necessità e ricordava come «queste idee [fossero state] già espresse a Taviani per il caso Sossi ed a Gui a proposito di una legge contro i rapimenti»(20). Circostanza ribadita nel famoso stralcio manoscritto del Memoriale recapitato tra il 9 e 10 aprile, meglio noto come lettera a Taviani(21).

L’articolo scomparve dalla edizione straordinaria che sostituì la precedente. Successivamente, nel corso della prigionia, Moro fu descritto da un ampio schieramento politico e giornalistico come una vittima della sindrome di Stoccolma, un politico privo di senso dello Stato autore di lettere che non erano moralmente e materialmente ascrivibili alla sua persona. Durante le riunioni della Direzione del Pci, oltre a denunciare l’uso di violenza psichica e preparati chimici per far collaborare il prigioniero, furono espressi giudizi pesantissimi nei confronti del prigioniero, per Aldo Tortorella, «Il problema della vita di Moro non [era] facile: perché intanto è un democristiano e poi per il fatto ins é», venne evocata anche una possibile debolezza umana di Moro(15). La Repubblica assumendo un ruolo di quotidiano-partito, da schierare nella lotta quotidiana per supplire alle presunte carenze dei partiti e stimolare la loro azione dall’esterno, si candidò a svolgere la funzione guida del fronte della fermezza(16): «Oggi sappiamo – ha riconosciuto Miguel Gotor nel suo Il memoriale della repubblica – che Scalfari sbagliava, […] ma la volontà di piegare la realtà alla necessità, come egli scriveva, di “combattere una battaglia importante, una battaglia politica” contro “il partito della trattativa” faceva premio su qualsiasi altra considerazione»(17). Una posizione – continua sempre Gotor – che «rifletteva l’incattivimento di una campagna di negazione dell’autenticità del pensiero di Moro, iniziata dal governo al fine di attenuare il potere di ricatto delle Brigate rosse durante il sequestro, che sarebbe proseguita sul suo cadavere trasformato in “statista” dalla retorica nazionale, a patto, però, che quelle parole non fossero le sue. Era un visibile ricatto morale e politico, di raro ed elaborato cinismo: l’esaltazione della figura del “martire” doveva necessariamente corrispondere alla negazione del suo ultimo pensiero. Le circostanze e le intenzioni avevano trasformato Moro in un loquace fantasma postumo, un fantasma dattiloscritto, di quelli che non potevano fare paura»(18). Echi di questa posizione si ritrovavano a conclusione dell’intervista postuma, dove Moro avrebbe chiesto a Scalfari se nutriva «ancora del rancore per quella vecchia storia degli omissis». In risposta, Scalfari riferì di averlo rimproverato, ricordandogli che «in quell’occasione violò la costituzione perché rese impossibile l’esercizio della difesa dell’imputato che è un principio per chi crede nella democrazia». La replica di Moro, sempre secondo il direttore di la Repubblica, avrebbe fornito la prova della infondatezza «della tesi di coloro che descrivono Moro come personaggio indifferente allo Stato». Questi infatti rispose, o meglio avrebbe risposto: «Ha ragione. Ma vede, c’è un altro principio nella Costituzione, ed è quello di tutelare lo Stato anche col segreto quando ciò sia indispensabile per garantire la sicurezza. Io, come presidente del Consiglio, dovetti scegliere tra l’uno e l’altro principio. Questa è la mia giustificazione. Comunque mi dispiacque molto d’esser stato costretto a fare quella scelta». Argomento che avrebbe confermato Scalfari nella convinzione «che la voce che cominciò a parlare pochi giorni dopo dal “carcere del popolo” non era la stessa che avevo ascoltato in via Savoia». Il direttore di la Repubblica si riferiva alla richiesta di scambio di prigionieri avanzata da Moro durante la prigionia. In realtà, nella lettera a Cossiga, recapitata il 29 marzo, dove si richiamava esplicitamente la ragion di Stato, Moro spiegava con argomentazioni giuridiche proprie del suo patrimonio culturale di professore di diritto e procedura penale, che nella situazione in cui si trovava: «la dottrina per la quale il rapimento non deve recare vantaggi, discutibile già nei casi comuni, dove il danno del rapito è estremamente probabile, non regge in circostanze politiche, dove si provocano danni sicuri e incalcolabili non solo alla persona, ma allo Stato. Il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità, mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurre a salvarli, è inammissibile». Elencava di seguito una serie di precedenti storici a sostegno della sua tesi(19). Nella successiva lettera a Zaccagnini, recapitata il 4 aprile, evocava le norme sullo stato di necessità e ricordava come «queste idee [fossero state] già espresse a Taviani per il caso Sossi ed a Gui a proposito di una legge contro i rapimenti»(20). Circostanza ribadita nel famoso stralcio manoscritto del Memoriale recapitato tra il 9 e 10 aprile, meglio noto come lettera a Taviani(21).

Alla luce di queste parole si può senza dubbio convenire con Scalfari che Moro non fosse affatto indifferente alla ragion di Stato, come l’episodio degli omissis aveva dimostrato. Tuttavia nella ragioni motivate dal prigioniero essa avrebbe dovuto giustificare lo scambio di prigionieri, non negarlo, conciliandosi nella fattispecie anche col principio umanitario. Una concezione capovolta rispetto alla interpretazione della ragion di Stato difesa da Scalfari che, in un editoriale del 21 aprile 1978, davanti al dilemma «Sacrificare un uomo o perdere lo Stato», non aveva avuto dubbi sulla scelta da fare(22).

Nelle intenzioni del direttore di la Repubblica, l’intervista postuma del 14 ottobre rappresentava una strumentale riabilitazione della figura politica di Moro dopo il calvario della prigionia, una resurrezione utilitaristica che attribuiva al suo messaggio una dimensione profetica. Nel corpo dell’intervista, con una nettezza e un linguaggio lontani dalle cautele delle sue complesse alchimie linguistiche, Moro affermava che la Democrazia cristiana sarebbe stata pronta a farsi da parte per facilitare l’ingresso del Partito comunista al governo: «non è affatto un bene – avrebbe spiegato il leader Dc – che il mio partito sia il pilastro essenziale di sostegno della democrazia italiana […]. La nostra democrazia è zoppa fin quando la Democrazia cristiana sarà inchiodata al suo ruolo di unico partito di governo. Dobbiamo operare in modo che ci siano alternative reali di governo alla Dc». Per questa ragione egli stava lavorando per favorire una «seconda fase in cui il Pci potrà governare con la Dc», perché questo sarebbe stato «l’interesse egoistico della stessa Dc», liberata finalmente «dalla necessità di governare a tutti i costi» e non più in grado « di tenere da sola» un Paese alla sfascio, travolto dalle tensioni sociali.

Nelle intenzioni del direttore di la Repubblica, l’intervista postuma del 14 ottobre rappresentava una strumentale riabilitazione della figura politica di Moro dopo il calvario della prigionia, una resurrezione utilitaristica che attribuiva al suo messaggio una dimensione profetica. Nel corpo dell’intervista, con una nettezza e un linguaggio lontani dalle cautele delle sue complesse alchimie linguistiche, Moro affermava che la Democrazia cristiana sarebbe stata pronta a farsi da parte per facilitare l’ingresso del Partito comunista al governo: «non è affatto un bene – avrebbe spiegato il leader Dc – che il mio partito sia il pilastro essenziale di sostegno della democrazia italiana […]. La nostra democrazia è zoppa fin quando la Democrazia cristiana sarà inchiodata al suo ruolo di unico partito di governo. Dobbiamo operare in modo che ci siano alternative reali di governo alla Dc». Per questa ragione egli stava lavorando per favorire una «seconda fase in cui il Pci potrà governare con la Dc», perché questo sarebbe stato «l’interesse egoistico della stessa Dc», liberata finalmente «dalla necessità di governare a tutti i costi» e non più in grado « di tenere da sola» un Paese alla sfascio, travolto dalle tensioni sociali.

Rendendo pubblica questa conversazione, Eugenio Scalfari realizzava una operazione politica di grande portata e – come vedremo più avanti – di sofistica manipolazione(23): egli consegnava al Paese quello che avrebbe dovuto essere il testamento politico di un Moro libero nei suoi intendimenti, «l’ultima e più netta espressione del suo pensiero politico», come scrisse Enzo Forcella a commento del testo(24). Un pensiero autentico opposto alle parole recluse apparse nelle lettere rese note durante il sequestro oppure presenti nel dattiloscritto appena ritrovato in via Monte Nevoso, tanto che sorge spontanea una domanda: per quale motivo un messaggio carico di un tale significato politico e morale non era stato rivelato nei mesi precedenti, all’indomani della sua morte, nelle settimane che seguirono il cordoglio e il lutto?

La singolarità di questa testimonianza postuma di Moro consiste nel fatto che una lettura sincronica delle altre testimonianze presenti non conferma affatto le affermazioni riportate da Scalfari. Appena due settimane prima dell’incontro col direttore di la Repubblica, il 2 febbraio 1978, Moro aveva ricevuto l’ambasciatore americano Richard Gardner, il quale scrisse nel suo diario che il leader Dc «riteneva necessario guadagnare altro tempo. Ci sarebbe voluto almeno un anno per creare un clima elettorale in cui il Pci avrebbe subito una pesante sconfitta e la Dc una netta vittoria. Il trucco stava nel trovare un modo per tenere il Pci in una maggioranza parlamentare senza farlo entrare nel Consiglio dei ministri»(25). Nei tre precedenti incontri che si tennero lungo tutto il 1977, Moro aveva spiegato al diplomatico Usa che da parte democristiana non c’era mai sta la volontà di condividere il potere con i comunisti, ma che la situazione economico-sociale e la forza elettorale che avevano raggiunto imponevano delle concessioni. Non potendo andare ad elezioni anticipate, che avrebbero rischiato di rafforzare ulteriormente il Pci, bisognava mantenere le redini del governo, aprendo ai comunisti l’ingresso nella maggioranza e coinvolgendoli nella elaborazione di un programma di governo senza concedere loro alcun ministero. Una strategia rivolta ad impegnare il Pci nella difesa dello Stato avvalendosi della sua capacità di fare argine contro la protesta sociale(26). Il 5 novembre 1977, annotava sempre Gardner dopo un altro incontro con Moro, «Il Pci non è più in grado di sfruttare i vantaggi di un partito di opposizione, cominciava ad incontrare difficoltà ed a temere la possibilità di una futura perdita di voti. Tenendo i comunisti a metà strada, un po’ dentro e un po’ fuori, sarebbe stato possibile logorali»(27).

In queste testimonianze non solo non si intravede la mitologica «terza fase», quella che avrebbe visto la Dc rinunciare al governo del Paese in favore del Pci, ma nemmeno tracce di quella seconda in cui Dc e Pci si sarebbero trovati accanto in un governo di coalizione. D’altronde è noto che fu Moro stesso a depennare la lista dei ministri concordata dal Pci con Andreotti e Zaccagnini, nella quale era prevista la presenza di tre indipendenti di sinistra, eletti nelle liste di Botteghe oscure. Imposizione che provocò il disappunto e l’amarezza di Zaccagnini, il quale aveva riferito ai suoi intimi l’intenzione di dare le dimissioni da segretario della Dc(28) e la collera dei dirigenti del Pci che si trovarono davanti al fatto compiuto, tanto che l’Unità non fece in tempo a togliere una surreale intervista ad Alessandro Natta, braccio destro di Berlinguer, che annunciava l’ingresso di ministri graditi al Pci nel nuovo governo(29).

Ottobre 1978, Monte Nevoso e il ritrovamento della memoria difensiva di Moro

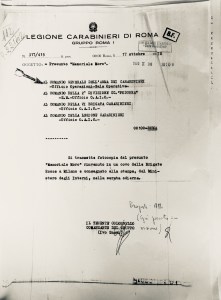

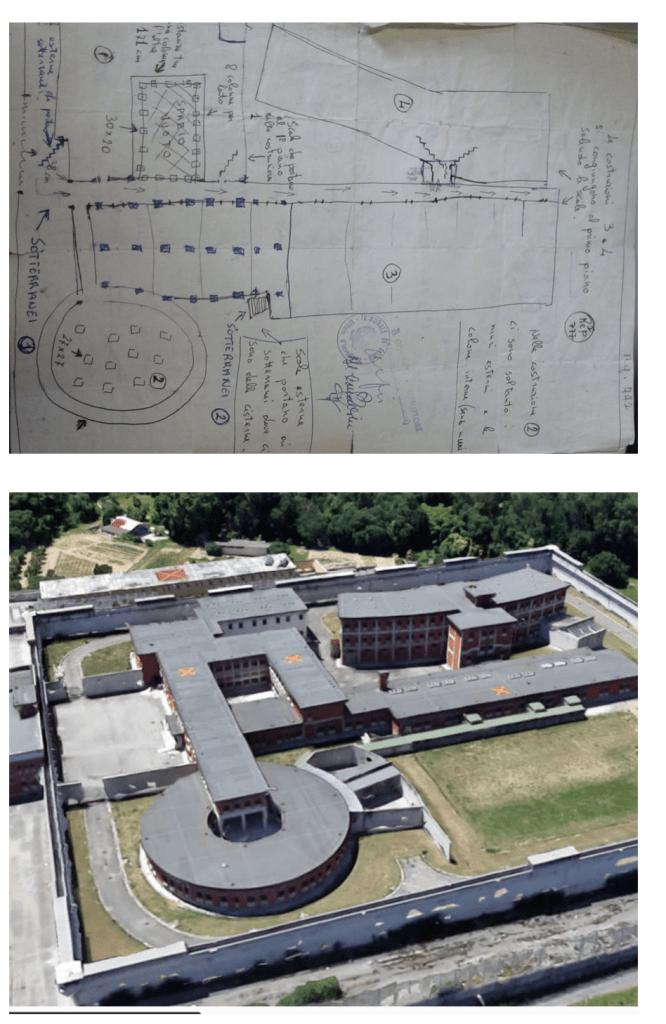

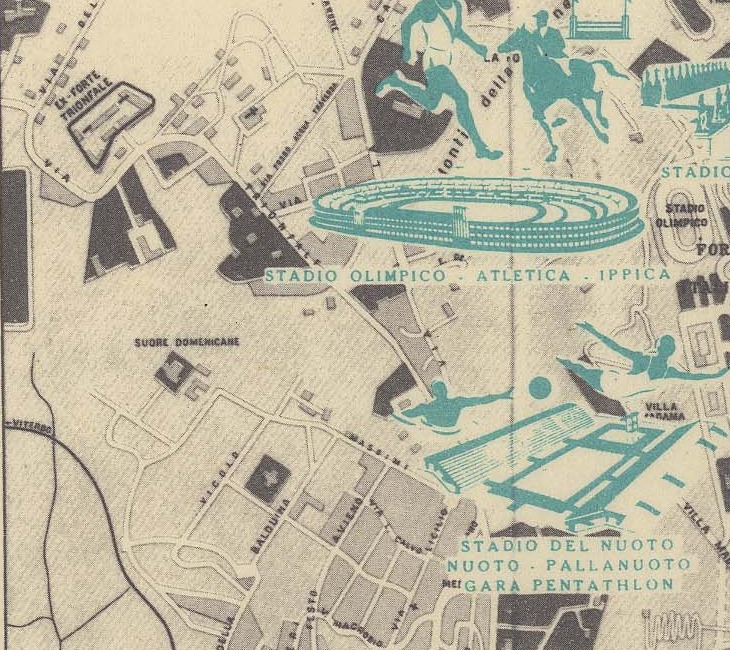

Il primo ottobre 1978, dopo un complessa indagine durata alcuni mesi, i carabinieri dei nuclei speciali antiterrorismo, da poche settimane nuovamente guidati dal generale Dalla Chiesa, fecero irruzione nella base brigatista di via Monte Nevoso 8, nel quartiere milanese di Lambrate. Nella stessa operazione vennero smantellate altre basi, arrestati due dei quattro membri dell’esecutivo nazionale, Lauro Azzolini e Franco Bonisoli, catturata Nadia Mantovani e presi altri militanti della colonna “Walter Alasia”. La base di Monte Nevoso conteneva l’archivio storico dell’organizzazione. Su un tavolino, all’interno di una cartellina azzurrina, venne rinvenuto un dattiloscritto: si trattava della memoria difensiva di Aldo Moro che Nadia Mantovani aveva da pochi giorni preso in mano dopo che le era stato affidato l’incarico di predisporre l’opuscolo, annunciato nel comunicato numero 6, del 15 aprile precedente, all’interno del quale sarebbero state rese note al movimento rivoluzionario le dichiarazioni di Moro. Nei decenni successivi la mancata pubblicazione dell’interrogatorio di Moro durante il sequestro ha dato corpo ad una vastissima letteratura di stampo prevalentemente complottista che ha accusato le Br di non aver rispettato l’impegno preso durante il sequestro. In realtà i brigatisti nelle due circostanze precedenti l’annuncio del 15 aprile, in cui avevano affrontato il tema della pubblicazione dell’interrogatorio di Moro, si erano limitati a scrivere: «Le informazioni che abbiamo così modo di recepire, una volta verificate, verranno rese note al movimento rivoluzionario» (comunicato numero 3 del 29 marzo), e «confermiamo che tutto verrà reso noto al popolo e al movimento rivoluzionario» (comunicato numero 5 del 10 aprile). Le Br avevano solo annunciato l’intenzione di rendere pubbliche le risposte di Moro senza mai specificare il momento esatto in cui ciò sarebbe avvenuto. Per altro esse indicavano una condizione preliminare: ovvero la verifica delle parole di Moro che inevitabilmente avrebbe richiesto del tempo (e solo con il secondo ritrovamento del 1990 si è compreso quanto fosse complessa e consistente la mole degli scritti prodotti dal leader democristiano durante i 55 giorni) e dunque precluso qualsiasi possibilità di pubblicazione immediata di quelle carte.

Il primo ottobre 1978, dopo un complessa indagine durata alcuni mesi, i carabinieri dei nuclei speciali antiterrorismo, da poche settimane nuovamente guidati dal generale Dalla Chiesa, fecero irruzione nella base brigatista di via Monte Nevoso 8, nel quartiere milanese di Lambrate. Nella stessa operazione vennero smantellate altre basi, arrestati due dei quattro membri dell’esecutivo nazionale, Lauro Azzolini e Franco Bonisoli, catturata Nadia Mantovani e presi altri militanti della colonna “Walter Alasia”. La base di Monte Nevoso conteneva l’archivio storico dell’organizzazione. Su un tavolino, all’interno di una cartellina azzurrina, venne rinvenuto un dattiloscritto: si trattava della memoria difensiva di Aldo Moro che Nadia Mantovani aveva da pochi giorni preso in mano dopo che le era stato affidato l’incarico di predisporre l’opuscolo, annunciato nel comunicato numero 6, del 15 aprile precedente, all’interno del quale sarebbero state rese note al movimento rivoluzionario le dichiarazioni di Moro. Nei decenni successivi la mancata pubblicazione dell’interrogatorio di Moro durante il sequestro ha dato corpo ad una vastissima letteratura di stampo prevalentemente complottista che ha accusato le Br di non aver rispettato l’impegno preso durante il sequestro. In realtà i brigatisti nelle due circostanze precedenti l’annuncio del 15 aprile, in cui avevano affrontato il tema della pubblicazione dell’interrogatorio di Moro, si erano limitati a scrivere: «Le informazioni che abbiamo così modo di recepire, una volta verificate, verranno rese note al movimento rivoluzionario» (comunicato numero 3 del 29 marzo), e «confermiamo che tutto verrà reso noto al popolo e al movimento rivoluzionario» (comunicato numero 5 del 10 aprile). Le Br avevano solo annunciato l’intenzione di rendere pubbliche le risposte di Moro senza mai specificare il momento esatto in cui ciò sarebbe avvenuto. Per altro esse indicavano una condizione preliminare: ovvero la verifica delle parole di Moro che inevitabilmente avrebbe richiesto del tempo (e solo con il secondo ritrovamento del 1990 si è compreso quanto fosse complessa e consistente la mole degli scritti prodotti dal leader democristiano durante i 55 giorni) e dunque precluso qualsiasi possibilità di pubblicazione immediata di quelle carte.

Non trovano fondamento dunque le accuse di incoerenza o addirittura di connivenza con supposte “entità” intervenute durante il sequestro, o addirittura mandanti del rapimento stesso, per recuperare le dichiarazioni di Moro. Queste congetture, elaborate essenzialmente attorno a quella che è stata definita la teoria del «doppio ostaggio»(30), che avrebbe visto separare il destino del prigioniero da quello delle sue rivelazioni o addirittura dei documenti più scottanti che Moro teneva nel suo archivio privato di via Savoia(31), al di là della consueta assenza di riscontri, non hanno mai superato il requisito essenziale della prova logica. Rapire un’autorità pubblica depositaria di possibili segreti Nato(32) da carpire avrebbe avuto senso solo se l’ente promotore fosse appartenuto al blocco orientale, ipotesi che non ha potuto giovarsi nemmeno dei lavori condotti dalla commissione Mitrokhin, anch’essa pervenuta ad un nulla di fatto nonostante la fine del blocco socialista e l’apertura dei suoi archivi. Contro ogni evidenza, l’ipotesi che ha riscontrato maggiore successo è stata quella opposta che scorge nel campo atlantico-occidentale l’ente o gli enti che avrebbero sovradeterminato i brigatisti, o promosso il rapimento, se non addirittura operato al loro posto con la tecnica della «false flag». Senza mai trovare un’adeguata soluzione all’aporia verso cui simili congetture conducono, gli spericolati sostenitori di questo tipo di ricostruzioni non sono mai riusciti a spiegare perché servizi segreti, governi, forze occulte occidentali o chi per loro, avrebbero dovuto far rapire, lasciar rapire o sequestrare in prima persona, un’autorità depositaria indiretta di segreti che gli enti stessi di matrice atlantica inevitabilmente possedevano, oltretutto in misura notevolmente superiore e in forma diretta in quanto fonti originarie degli stessi. In parole più semplici: perché mai ambienti Nato avrebbero dovuto facilitare il rapimento di Moro per estorcergli il segreto della esistenza della rete Stay behind di cui loro stessi erano i promotori? Quesito che non trova risposta anche quando, riconosciuta l’autonomia delle Br, ci si domanda perché mai queste avrebbero corso il rischio di un’azione di fuoco come quella di via Fani per prendere in ostaggio un’autorità depositaria di segreti e poi evitare accuratamente di renderli pubblici?

Per ovviare a queste deficienze logiche ultradecennali, in tempi recenti si è corsi ai ripari elaborando delle varianti che hanno introdotto la presenza di un «patto del silenzio», un accordo tra Br e gli enti (la Dc, settori dello Stato o altri enti) che avrebbero tratto un utile dalla scomparsa di Moro e dal recupero dei suoi segreti. Secondo questi autori le dichiarazioni di Moro, le dinamiche e i luoghi del sequestro sarebbero state la merce di scambio di questo «patto d’omertà»(33). Elaborazione che, come sempre, quando è costretta a scendere dal piano della congettura a quello della prova, non è in grado di fornire riscontri sui tempi, le modalità, i luoghi e i termini di questo patto, i vantaggi che ne avrebbero tratto le Brigate rosse.

Nel libro intervista con Rossanda, Moretti spiega che durante il sequestro le Br resero pubblici solo quei testi di Moro che potevano incidere «direttamente sullo scontro che [era] in atto», dunque le lettere e lo “stralcio” su Paolo Taviani, estratto dalle riposte che Moro andava fornendo durante l’interrogatorio e che affrontava il nodo dello scambio dei prigionieri al centro dell’interesse dei brigatisti. Il Memoriale – aggiunge Moretti – verrà preservato per le fasi successive, «avrà valore in seguito. Lo utilizzeremo in un secondo momento. Curiosamente sembra che abbia più valore oggi [1993, N.d.A.], a distanza di quindici anni, che non allora»(34), chiosa ironicamente il dirigente brigatista. Non a caso l’annuncio sulle modalità («attraverso la stampa e i mezzi di divulgazione clandestini delle Organizzazioni Combattenti») e sui tempi («verranno utilizzate per proseguire con altre battaglie il processo al regime e allo Stato») di diffusione delle dichiarazioni di Moro arriverà solo una volta conclusa la fase dell’interrogatorio del prigioniero. Riconosciuta la sua colpevolezza e pronunciata la condanna, secondo la strategia perseguita dai brigatisti si doveva aprire la seconda fase del sequestro: quella della trattativa vera e propria che mai decollerà.

Da quanto appreso durante una conversazione tenuta con Lauro Azzolini: la divulgazione della memoria difensiva di Moro faceva parte – come abbiamo già visto – del «progetto di sviluppo dell’azione Moro con il proseguimento della “Campagna di primavera” che consisteva nello sviluppare il contenuto del Memoriale per preparare nuove azioni»(35). Le Br avevano deciso di utilizzare parti del Memoriale come materiale da inserire in eventuali rivendicazioni di attentati contro personalità citate da Moro proprio nella sua difesa scritta. Circostanza che spiega, ulteriormente, perché il suo contenuto non poteva essere anticipato senza mettere in allarme i futuri obiettivi e dunque pregiudicare gli sviluppi successivi dell’azione brigatista.

Questo progetto offensivo fu stroncato dal durissimo colpo inferto alla colonna milanese che faceva seguito a quanto era già accaduto il 17 maggio precedente a Roma con la scoperta della tipografia di via Pio Foà 31 e la cattura di Enrico Triaca(36), che dopo un interrogatorio sotto tortura portò gli inquirenti nell’appartamento di via Palombini 19. Due basi importanti della struttura logistica della colonna romana, adibite per il lavoro di comunicazione e propaganda(37). Questa prima perdita, pochi giorni dopo la riconsegna del corpo di Moro in via Caetani, aveva obbligato le Br a rivedere tempi e modi della pubblicazione dell’interrogatorio. Il 23 giugno 1978 furono scarcerati dalla Corte d’assise di Torino, che aveva appena concluso il processo contro il cosiddetto «nucleo storico», Nadia Mantovani e Vincenzo Guagliardo perché avevano oltrepassato i termini di carcerazione preventiva. L’esecutivo brigatista individuò subito nella Mantovani, che aveva una formazione universitaria, la persona più adatta per portare a termine l’opuscolo con l’interrogatorio e le lettere di Moro selezionate per la pubblicazione. Sottoposti alla misura del soggiorno obbligato, Mantovani e Guagliardo fecero perdere le loro tracce alla fine di luglio. In quella circostanza la Mantovani integrò le fila della colonna “Walter Alasia” e dopo un primo veloce passaggio nella base di Monte Nevoso, a seguito dello scandalo suscitato dalla sua fuga, venne condotta per precauzione in una baita di montagna dove trascorse il resto dell’estate(38).

A fine settembre, come riferì Franco Bonisoli nel corso di una deposizione durante il processo “Metropoli”, i documenti di Moro vennero portati in via Monte Nevoso: «arrivarono a Milano già battuti a macchina, erano stati battuti tutti a Roma. Furono portati in via Monte Nevoso da me, pochi giorni prima del mio arresto». Nella stessa circostanza Bonisoli e Azzolini ribadirono, che «in via Monte Nevoso dovevano esserci delle fotocopie degli originali degli interrogatori di Moro; non molto diversi da quello che è poi uscito in forma dattiloscritta»(39).

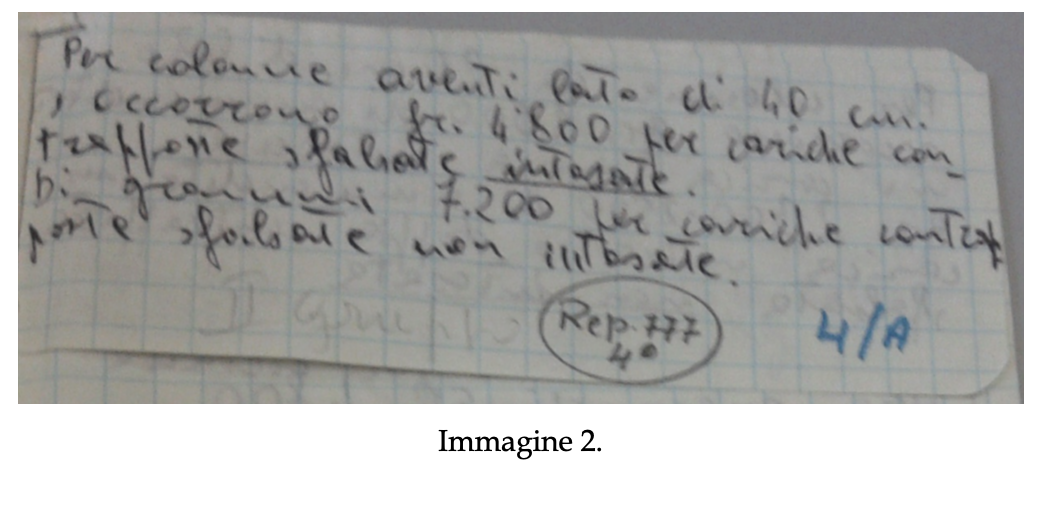

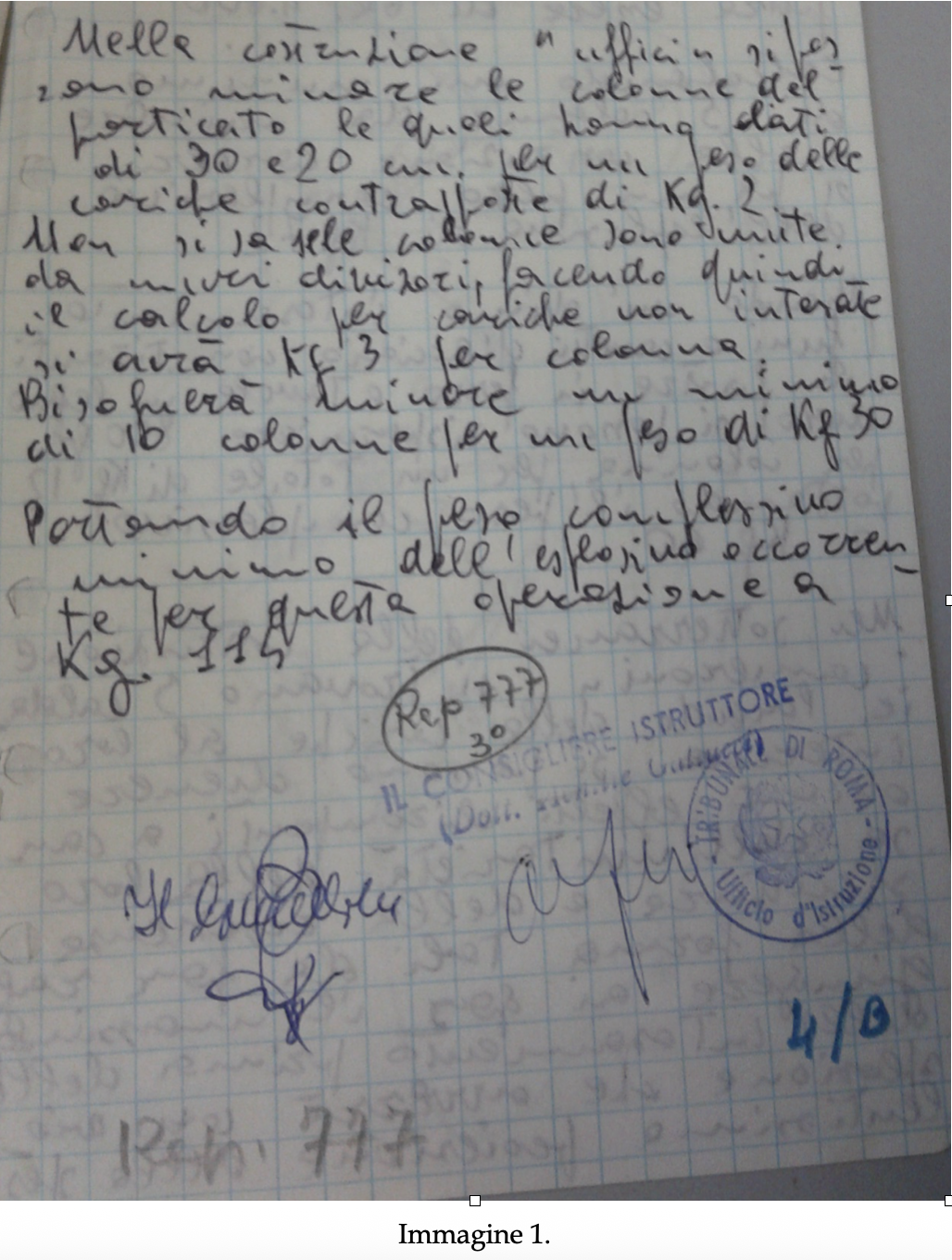

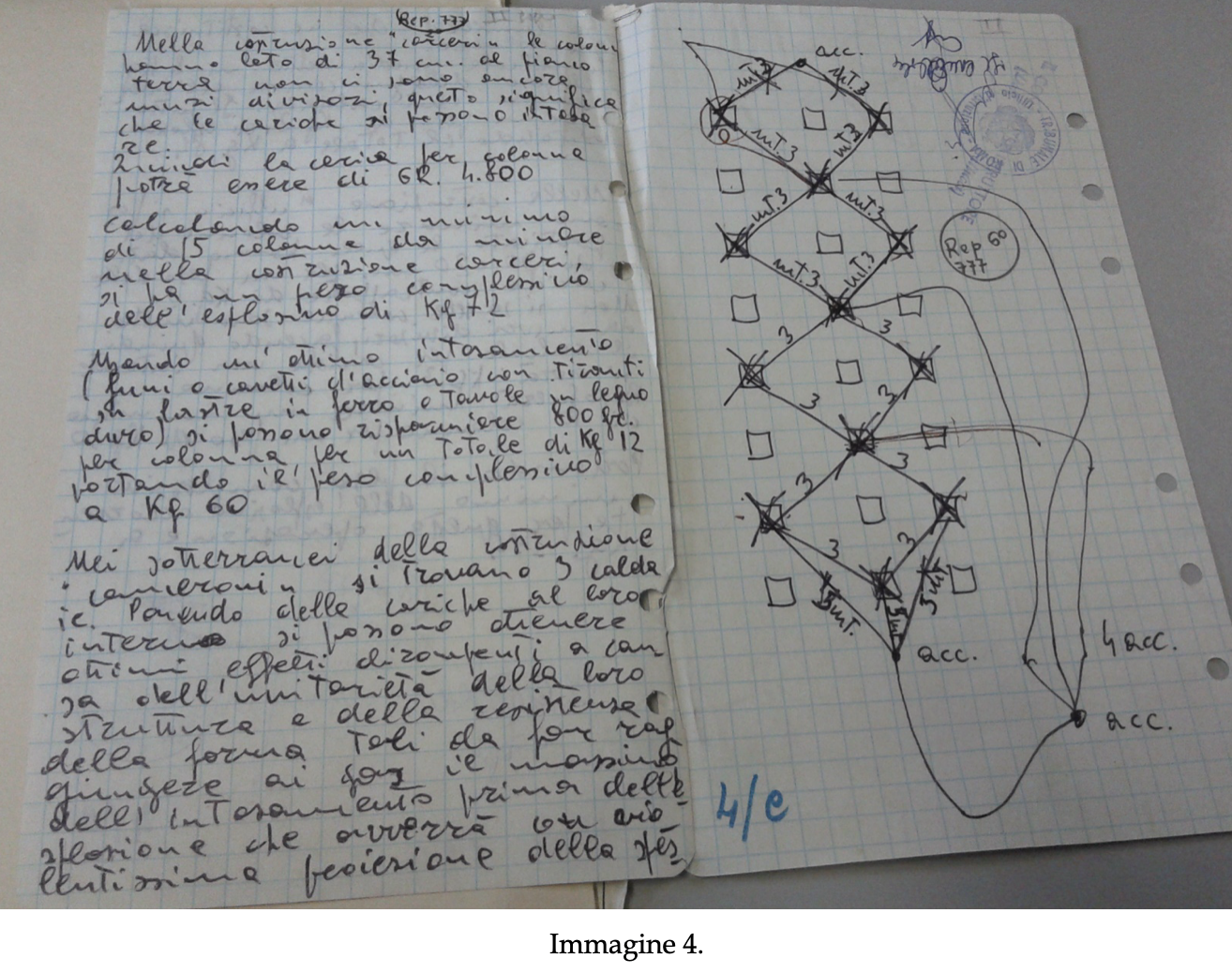

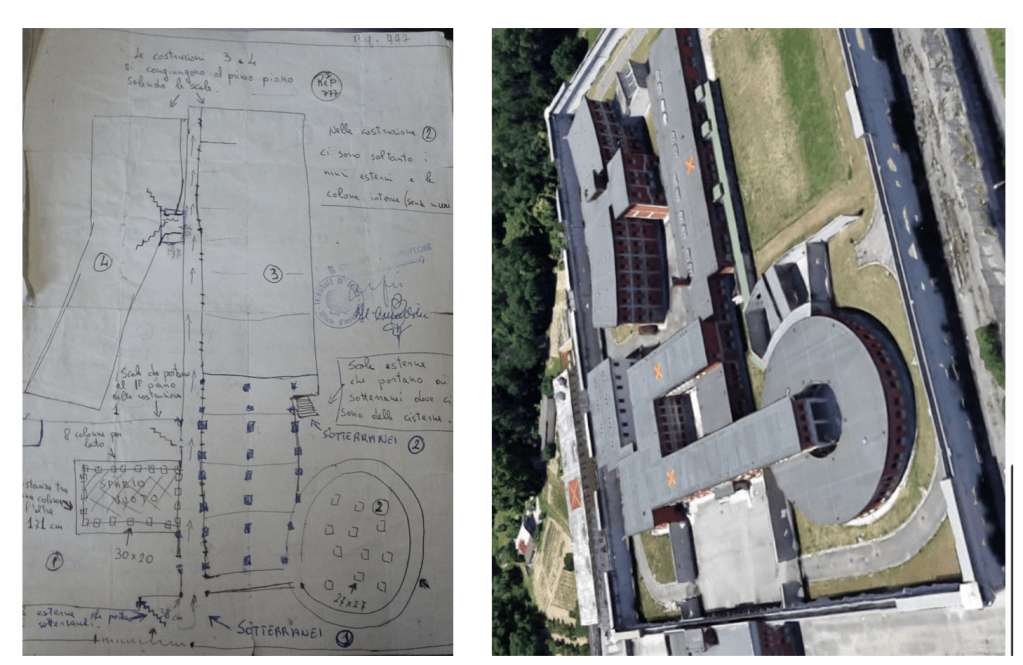

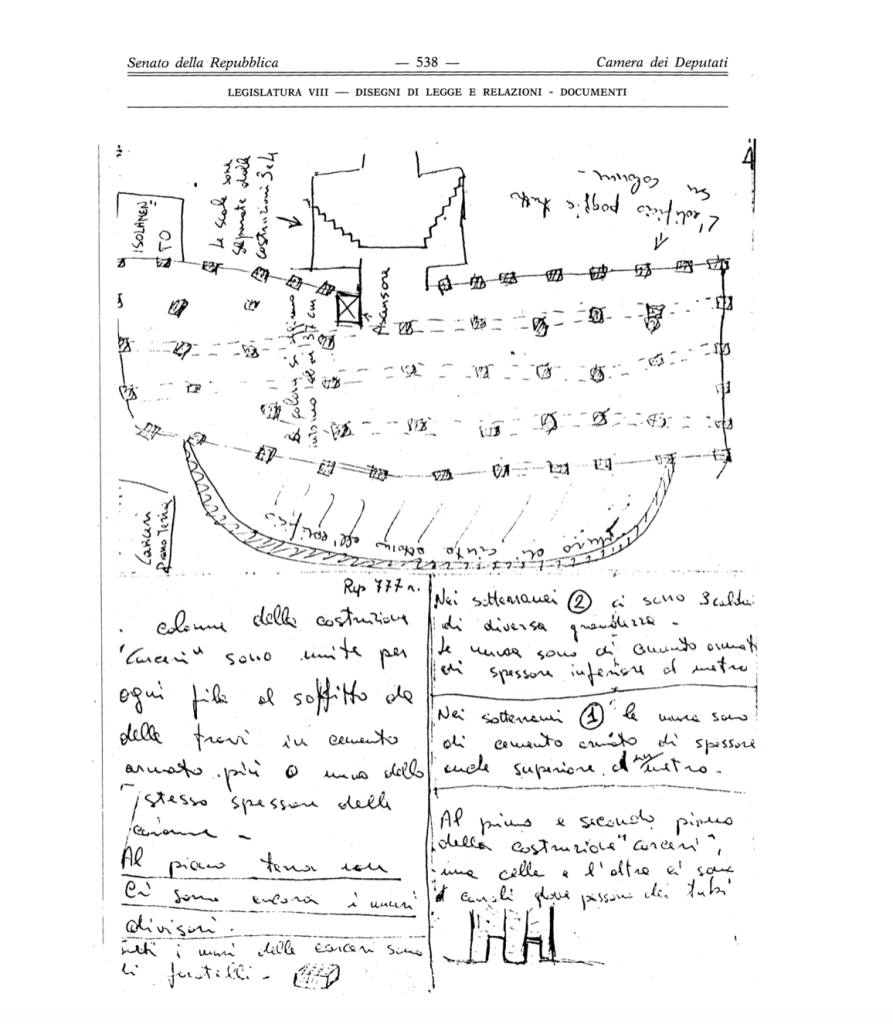

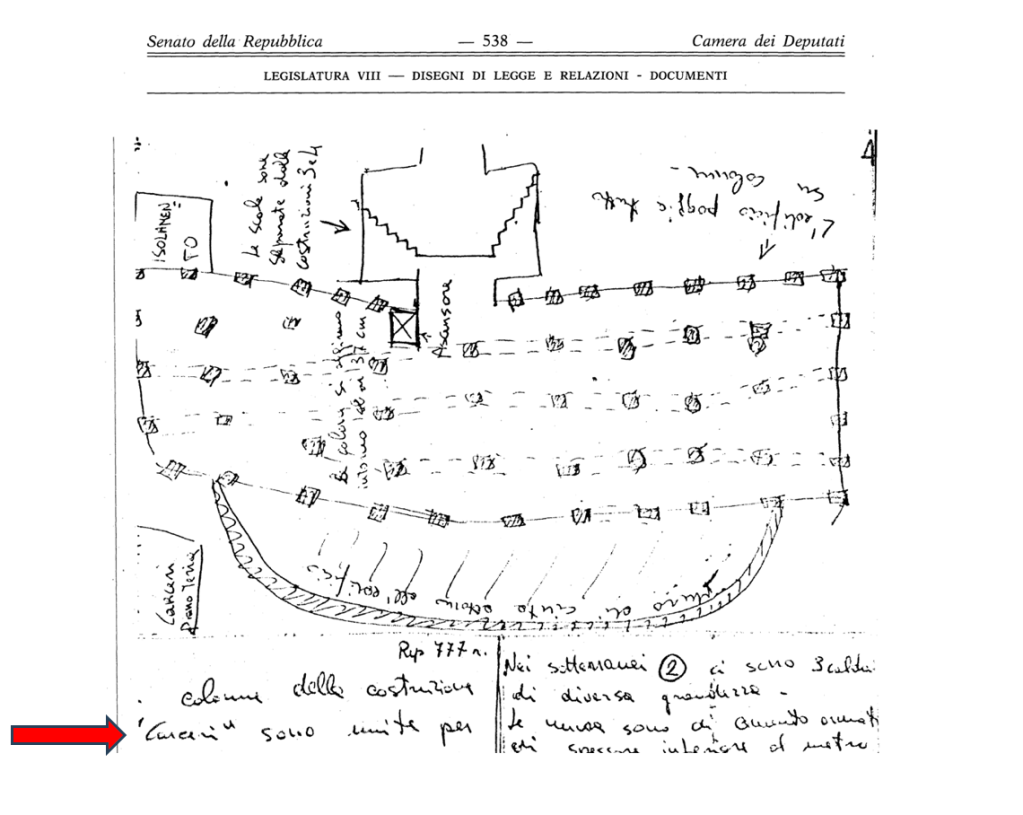

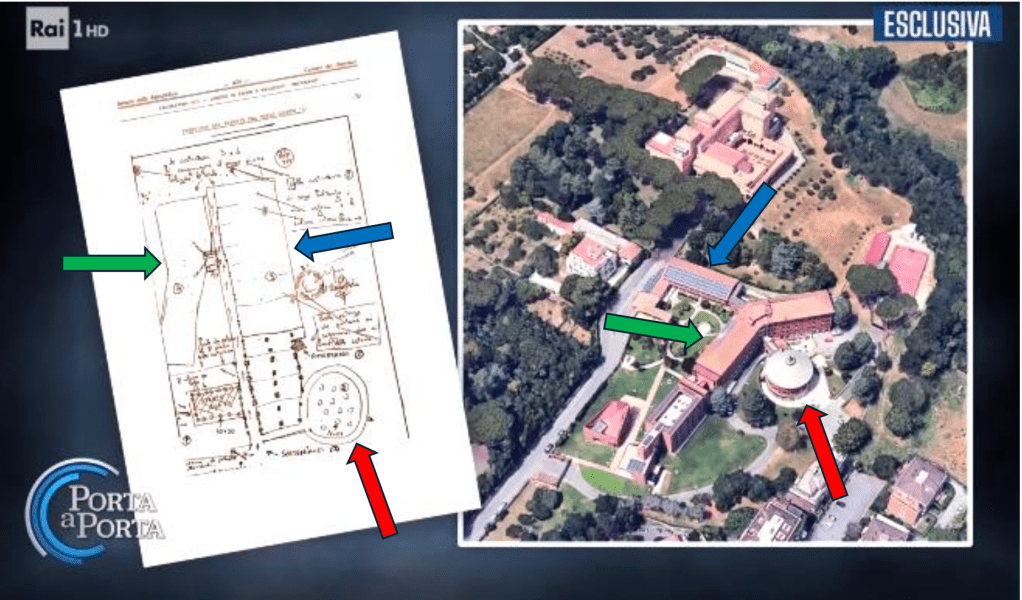

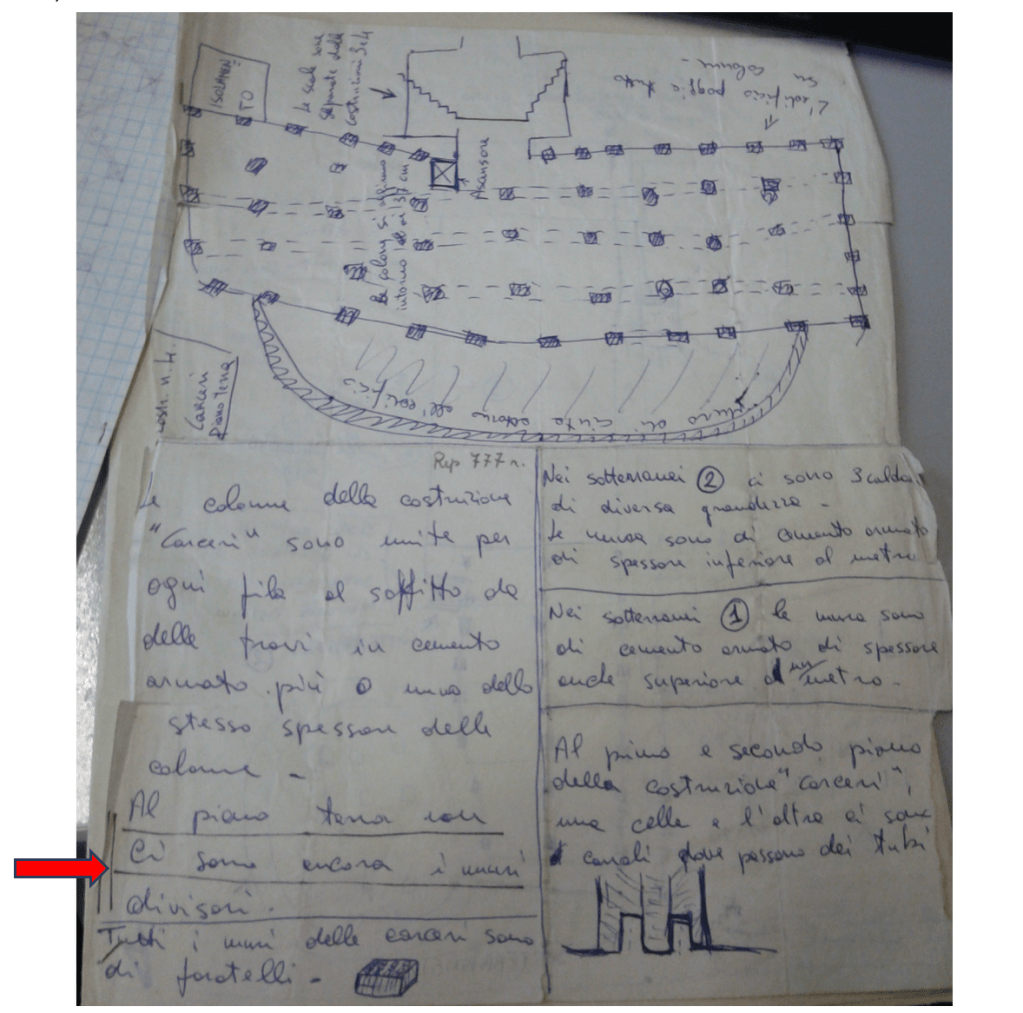

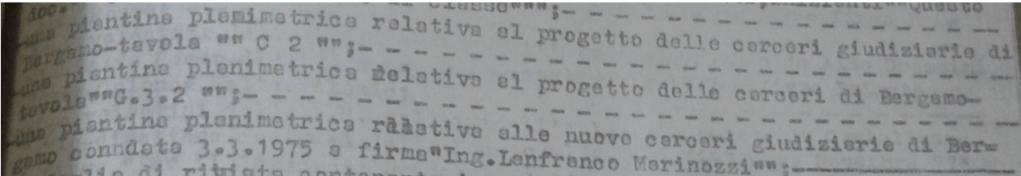

Il dattiloscritto ritrovato nel 1978 raccoglieva, secondo il verbale di perquisizione, sessantotto pagine: ventinove riguardavano una selezione di lettere, le altre quarantanove il testo della memoria difensiva vera e propria; tutto fu raccolto in una cartellina color carta da zucchero. Si trattava di una prima stesura degli scritti di Moro che Franco Bonisoli e Nadia Mantovani avrebbero dovuto innanzitutto controllare, ed eventualmente integrare con il resto delle fotocopie di manoscritto una volta riordinate ed accompagnare con un’analisi politica del testo. Tutti questi documenti, le fotocopie manoscritte delle lettere e della memoria difensiva, che spesso conteneva più stesure di un medesimo testo, furono raccolti in una cartellina marrone. Azzolini la nascose in una intercapedine ricavata sotto una finestra (le sue impronte digitali furono rinvenute su alcuni fogli), chiusa da un pannello sigillato e poi verniciato con molta cura, davanti al quale era stato posto un piccolo mobiletto(40). Convinti che i carabinieri avessero trovato l’integralità dei documenti, anche quelli celati nell’intercapedine, Franco Bonisoli e altri brigatisti nel luglio 1982, durante le udienze del processo Moro, nel rivendicare l’autenticità continuamente messa in discussione del dattiloscritto, chiesero di allegare agli atti del processo le fotocopie degli originali che erano nella base.

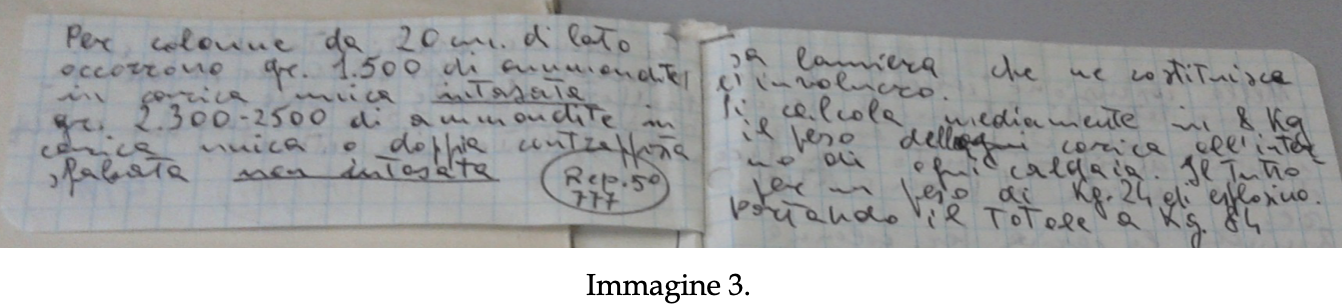

Il dattiloscritto ritrovato nel 1978 raccoglieva, secondo il verbale di perquisizione, sessantotto pagine: ventinove riguardavano una selezione di lettere, le altre quarantanove il testo della memoria difensiva vera e propria; tutto fu raccolto in una cartellina color carta da zucchero. Si trattava di una prima stesura degli scritti di Moro che Franco Bonisoli e Nadia Mantovani avrebbero dovuto innanzitutto controllare, ed eventualmente integrare con il resto delle fotocopie di manoscritto una volta riordinate ed accompagnare con un’analisi politica del testo. Tutti questi documenti, le fotocopie manoscritte delle lettere e della memoria difensiva, che spesso conteneva più stesure di un medesimo testo, furono raccolti in una cartellina marrone. Azzolini la nascose in una intercapedine ricavata sotto una finestra (le sue impronte digitali furono rinvenute su alcuni fogli), chiusa da un pannello sigillato e poi verniciato con molta cura, davanti al quale era stato posto un piccolo mobiletto(40). Convinti che i carabinieri avessero trovato l’integralità dei documenti, anche quelli celati nell’intercapedine, Franco Bonisoli e altri brigatisti nel luglio 1982, durante le udienze del processo Moro, nel rivendicare l’autenticità continuamente messa in discussione del dattiloscritto, chiesero di allegare agli atti del processo le fotocopie degli originali che erano nella base.  «Se venisse allegata agli atti – affermò Bonisoli – quella famosa cartelletta marrone, contenente tutti gli scritti di Aldo Moro durante la sua prigionia […] avreste anche voi elementi maggiori per vedere l’autenticità di quegli scritti o meno»(41). Lungo tutto il decennio 80, Bonisoli, Azzolini, Mantovani e altri esponenti della “Walter Alasia” continuarono a denunciare il mancato ritrovamento delle fotocopie dei manoscritti, del denaro e delle armi che erano state riposte nella intercapedine, che non risultavano nell’inventario indicato nei verbali di perquisizione dell’appartamento di Monte Nevoso, senza mai essere presi sul serio dall’autorità giudiziaria. Il timore che in quelle carte vi fossero rivelazioni dirompenti sul malaffare e la corruzione del partito democristiano, sui retroscena delle stragi e dei tentati golpe o su questioni di natura strategica, come accordi o patti segreti riguardanti la Nato e gli Stati uniti, fece tremare il sistema politico e gli alti comandi militari e mise in fibrillazione le redazioni dei giornali. In effetti la memoria difensiva di Moro si era sviluppata attorno ad una nucleo di sedici quesiti formulati dal comitato esecutivo delle Br che coprivano l’intero trentennio di vita repubblicana. Ai brigatisti interessava capire in che modo lo Stato imperialista delle multinazionali(42) interagisse in Italia, quali fossero le fonti di finanziamento della Dc ed i suoi rapporti con gli Stati Uniti e le banche, quale il ruolo della grande stampa nel progetto di ristrutturazione capitalistica, da loro definito «neogollista». Avevano chiesto lumi sul ruolo avuto dal Fondo monetario internazionale (che aveva fornito un prestito all’Italia per tamponare il debito), quale era stato l’apporto di singole personalità democristiane come Andreotti, Fanfani, Cossiga e Taviani, il ruolo giocato dal grande capitale industriale, ed in particolare il significato dell’entrata diretta in politica della famiglia Agnelli (nel 1976 Umberto Agnelli era stato eletto senatore nelle file della Democrazia cristiana). Avevano fatto domande sulla Montedison, sulla presidenza della Repubblica, sul ruolo svolto dal generale De Lorenzo e dal presidente della Repubblica Segni nelle vicende del “piano Solo”. Altri quesiti affrontavano il ruolo di De Gasperi, la strategia della tensione e la strage di piazza Fontana, la ricostruzione dell’ultima crisi di governo e il coinvolgimento del Pci nella maggioranza, la politica italiana in Medio oriente. Infine le Br avevano cercato di capire se esistesse un coordinamento Nato contro le guerriglie europee. La risposta di Moro, piuttosto contorta e sostanzialmente negativa, espressa in due diverse stesure presenti nelle fotocopie di manoscritto dell’ottobre 1990, mancava invece nel dattiloscritto reso pubblico dalla magistratura, su pressione del governo, il 17 ottobre 1978. A questo testo si aggiungevano ventotto lettere, diciotto delle quali erano inedite, o meglio non erano note ufficialmente: tra queste c’erano missive dirette al Papa, Zaccagnini, Cossiga, Fanfani, Piccoli, Waldheim e collaboratori di Moro, oltre ad altre versioni della lettera alla Dc(43).

«Se venisse allegata agli atti – affermò Bonisoli – quella famosa cartelletta marrone, contenente tutti gli scritti di Aldo Moro durante la sua prigionia […] avreste anche voi elementi maggiori per vedere l’autenticità di quegli scritti o meno»(41). Lungo tutto il decennio 80, Bonisoli, Azzolini, Mantovani e altri esponenti della “Walter Alasia” continuarono a denunciare il mancato ritrovamento delle fotocopie dei manoscritti, del denaro e delle armi che erano state riposte nella intercapedine, che non risultavano nell’inventario indicato nei verbali di perquisizione dell’appartamento di Monte Nevoso, senza mai essere presi sul serio dall’autorità giudiziaria. Il timore che in quelle carte vi fossero rivelazioni dirompenti sul malaffare e la corruzione del partito democristiano, sui retroscena delle stragi e dei tentati golpe o su questioni di natura strategica, come accordi o patti segreti riguardanti la Nato e gli Stati uniti, fece tremare il sistema politico e gli alti comandi militari e mise in fibrillazione le redazioni dei giornali. In effetti la memoria difensiva di Moro si era sviluppata attorno ad una nucleo di sedici quesiti formulati dal comitato esecutivo delle Br che coprivano l’intero trentennio di vita repubblicana. Ai brigatisti interessava capire in che modo lo Stato imperialista delle multinazionali(42) interagisse in Italia, quali fossero le fonti di finanziamento della Dc ed i suoi rapporti con gli Stati Uniti e le banche, quale il ruolo della grande stampa nel progetto di ristrutturazione capitalistica, da loro definito «neogollista». Avevano chiesto lumi sul ruolo avuto dal Fondo monetario internazionale (che aveva fornito un prestito all’Italia per tamponare il debito), quale era stato l’apporto di singole personalità democristiane come Andreotti, Fanfani, Cossiga e Taviani, il ruolo giocato dal grande capitale industriale, ed in particolare il significato dell’entrata diretta in politica della famiglia Agnelli (nel 1976 Umberto Agnelli era stato eletto senatore nelle file della Democrazia cristiana). Avevano fatto domande sulla Montedison, sulla presidenza della Repubblica, sul ruolo svolto dal generale De Lorenzo e dal presidente della Repubblica Segni nelle vicende del “piano Solo”. Altri quesiti affrontavano il ruolo di De Gasperi, la strategia della tensione e la strage di piazza Fontana, la ricostruzione dell’ultima crisi di governo e il coinvolgimento del Pci nella maggioranza, la politica italiana in Medio oriente. Infine le Br avevano cercato di capire se esistesse un coordinamento Nato contro le guerriglie europee. La risposta di Moro, piuttosto contorta e sostanzialmente negativa, espressa in due diverse stesure presenti nelle fotocopie di manoscritto dell’ottobre 1990, mancava invece nel dattiloscritto reso pubblico dalla magistratura, su pressione del governo, il 17 ottobre 1978. A questo testo si aggiungevano ventotto lettere, diciotto delle quali erano inedite, o meglio non erano note ufficialmente: tra queste c’erano missive dirette al Papa, Zaccagnini, Cossiga, Fanfani, Piccoli, Waldheim e collaboratori di Moro, oltre ad altre versioni della lettera alla Dc(43).

Ampi stralci del Memoriale ritrovato filtrarono molto presto. Giorgio Battistini su la Repubblica pubblicò una serie di anticipazioni sempre più dettagliate nei numeri del 6,7,8 e 10 ottobre 1978. Sembra accertato che la fonte del giornalista fosse il generale Enrico Galvaligi, stretto collaboratore di Dalla Chiesa(44).

La conoscenza anticipata, rispetto all’opinione pubblica, dei contenuti delle carte di Moro aveva anche permesso di avviare una campagna di ridimensionamento delle temute rivelazioni che vi erano presenti. Miriam Mafai, importante firma del quotidiano, scriveva in un commento di quei giorni largamente condiviso: «il fatto che il dossier sia stato trovato in uno dei covi delle Br non basta infatti a sancirne l’autenticità»(45). Moro non era stato Moro durante la prigionia ed ora che era morto, e le sue parole riapparivano, avrebbe continuato a non esserlo. I dirigenti democristiani annunciarono che l’organo del partito, il Popolo, non avrebbe pubblicato nemmeno uno stralcio delle «confessioni», non ritenendole «moralmente ascrivibili» alla sua persona, anche se a loro avviso il documento non conteneva rivelazioni sensazionali e la sua pubblicazione non poteva nuocere alla sicurezza dello Stato.

La conoscenza anticipata, rispetto all’opinione pubblica, dei contenuti delle carte di Moro aveva anche permesso di avviare una campagna di ridimensionamento delle temute rivelazioni che vi erano presenti. Miriam Mafai, importante firma del quotidiano, scriveva in un commento di quei giorni largamente condiviso: «il fatto che il dossier sia stato trovato in uno dei covi delle Br non basta infatti a sancirne l’autenticità»(45). Moro non era stato Moro durante la prigionia ed ora che era morto, e le sue parole riapparivano, avrebbe continuato a non esserlo. I dirigenti democristiani annunciarono che l’organo del partito, il Popolo, non avrebbe pubblicato nemmeno uno stralcio delle «confessioni», non ritenendole «moralmente ascrivibili» alla sua persona, anche se a loro avviso il documento non conteneva rivelazioni sensazionali e la sua pubblicazione non poteva nuocere alla sicurezza dello Stato.

Di fronte alle continue indiscrezioni sui contenuti delle «confessioni», il governo fu spinto a divulgare la parte del dattiloscritto che riguardava la memoria difensiva. Quando fu chiaro che ciò sarebbe avvenuto, Scalfari bruciò sul tempo tutti presentando, il 14 ottobre, tre giorni prima che venisse reso pubblico il Memoriale, la sua intervista postuma. Il testo avrebbe fondato la narrazione futura di un altro Aldo Moro, trasfigurandone non solo il testamento scritto durante la prigionia, ma anche la condotta politica tenuta durante le trattative per il varo del nuovo governo Andreotti, quando con grande abilità aveva tenuto testa a tutti: a chi nella Dc non voleva il Pci nell’area di governo, ai dubbi degli americani, alle richieste iniziali del Pci, rimasto ancora una volta fuori dal governo, chiudendo la crisi con l’ennesimo monocolore democristiano.

Di fronte alle continue indiscrezioni sui contenuti delle «confessioni», il governo fu spinto a divulgare la parte del dattiloscritto che riguardava la memoria difensiva. Quando fu chiaro che ciò sarebbe avvenuto, Scalfari bruciò sul tempo tutti presentando, il 14 ottobre, tre giorni prima che venisse reso pubblico il Memoriale, la sua intervista postuma. Il testo avrebbe fondato la narrazione futura di un altro Aldo Moro, trasfigurandone non solo il testamento scritto durante la prigionia, ma anche la condotta politica tenuta durante le trattative per il varo del nuovo governo Andreotti, quando con grande abilità aveva tenuto testa a tutti: a chi nella Dc non voleva il Pci nell’area di governo, ai dubbi degli americani, alle richieste iniziali del Pci, rimasto ancora una volta fuori dal governo, chiudendo la crisi con l’ennesimo monocolore democristiano.

Il secondo ritrovamento di Monte Nevoso

Il 9 ottobre 1990, durante alcuni lavori di ristrutturazione dell’appartamento, nel frattempo dissequestrato, un muratore dopo aver divelto le mattonelle dal pavimento si accorse della presenza del pannello che copriva l’intercapedine ricavata dalle Br nel 1978 e diede l’allarme. Al suo interno furono rinvenuti quattrocentoventi fogli, costituiti dalle fotocopie di duecentoventinove fogli del manoscritto di Moro con le risposte ai quesiti dei brigatisti e di sessantatré lettere scritte da Moro in prigionia, quarantanove delle quali risultarono sconosciute, il tutto contenuto in una cartellina marrone. Oltre alle fotocopie, c’erano anche sessanta milioni in banconote ormai fuori corso provenienti dal sequestro Costa, una pistola, un fucile mitragliatore, detonatori e munizioni avvolti in giornali del settembre 1978. Si trattava del materiale di cui i brigatisti avevano ripetutamente denunciato la scomparsa negli anni precedenti.

Il 9 ottobre 1990, durante alcuni lavori di ristrutturazione dell’appartamento, nel frattempo dissequestrato, un muratore dopo aver divelto le mattonelle dal pavimento si accorse della presenza del pannello che copriva l’intercapedine ricavata dalle Br nel 1978 e diede l’allarme. Al suo interno furono rinvenuti quattrocentoventi fogli, costituiti dalle fotocopie di duecentoventinove fogli del manoscritto di Moro con le risposte ai quesiti dei brigatisti e di sessantatré lettere scritte da Moro in prigionia, quarantanove delle quali risultarono sconosciute, il tutto contenuto in una cartellina marrone. Oltre alle fotocopie, c’erano anche sessanta milioni in banconote ormai fuori corso provenienti dal sequestro Costa, una pistola, un fucile mitragliatore, detonatori e munizioni avvolti in giornali del settembre 1978. Si trattava del materiale di cui i brigatisti avevano ripetutamente denunciato la scomparsa negli anni precedenti.

Questo secondo ritrovamento scatenò un enorme polverone politico che si sovrappose ad un altra vicenda che stava emergendo in quei mesi, ovvero la presenza della rete Stay behind, rinominata «Gladio» in Italia(46), la cui esistenza venne ufficialmente riconosciuta dal presidente del consiglio Andreotti il 24 ottobre 1990. Come vedremo tra poco, gli scritti di Moro per dodici lunghi anni ignorati diverranno il pretesto di una narrazione strumentale della storia italiana.

L’esegesi del manoscritto in fotocopia condotta nei decenni successivi, oltre a confermare la piena autenticità degli scritti di Moro, lucido e padrone del suo pensiero, consapevole della situazione e perfettamente in grado di interloquire con i brigatisti mantenendo una propria autonoma posizione e strategia, ha condotto all’inserimento, seppur tardivo, dei suoi scritti dalla prigionia nell’opera omnia, edita dalla Presidenza della repubblica(47). L’attento lavoro di raffronto ha accertato che la memoria dattiloscritta ritrovata il primo ottobre 1978 è un derivato del manoscritto rinvenuto in fotocopia, sempre in via Monte Nevoso dodici anni dopo: «non vi sono brani del primo ritrovamento che non trovino collocazione nel secondo»(48). Nelle fotocopie del manoscritto, molto più vasto rispetto al dattiloscritto, sono presenti dei brani ulteriori. Salvo una sola eccezione, si tratta di nuove stesure di risposte, riscritte da Moro in maniera più dettagliata e non riportate nel dattiloscritto, probabilmente perché realizzate quando l’interrogatorio e la sua ritrascrizione erano già chiusi. Il prigioniero continuò a scrivere fino agli ultimi giorni di vita, e spesso ritornò sui suoi precedenti testi, anche con dei collage di fogli, sostituiti e scritti con penne di diverso colore, correggendoli e rielaborandoli(49). In alcuni casi, nel dattiloscritto vi sono dei brani che riassumo le diverse stesure realizzate da Moro su determinati quesiti. L’unico argomento che non vi è riportato, e qui veniamo alla sola eccezione prima richiamata, riguarda la risposta che Moro aveva fornito in due diverse stesure alla domanda sulla eventuale presenza di un coordinamento antiguerriglia nella Nato, ovvero se a livello intergovernativo fosse stata predisposta una struttura del genere, e, in caso positivo, da chi fosse diretta e quali paesi coinvolgesse(50).

Moro aveva risposto negativamente: «nessuna particolare enfasi era posta sull’attività antiguerriglia che la Nato avrebbe potuto in certe circostanze dispiegare», affermando subito dopo che «Ciò non vuol dire che non sia stato previsto un addestramento alla guerriglia da condurre contro eventuali forse avversarie occupanti ed alla controguerriglia a difesa delle forze nazionali». In una successiva stesura aveva precisato: «Con ciò non intendo ovviamente dire che non sia stato previsto ed attuato in appositi o normali reparti un addestramento alla guerriglia in una duplice forma: o di guerriglia da condurre contro eventuali forze avversarie occupanti o controguerriglia da condurre contro forze nemiche impegnate come tali sul nostro territorio»(51). Il cenno fatto da Moro, nonostante la forma succinta e criptica del brano, fu subito letto ed interpretato alla luce della cronaca immediata dell’ottobre 1990 e della campagna polemica che il Pci aveva lanciato contro “Gladio”, ritenuta una struttura anticostituzionale con funzione anticomunista interna, coinvolta nei tentativi di golpe e nelle stragi degli anni Settanta. Circostanza che, pur dimostrandosi successivamente del tutto infondata(52), prestò il fianco al decollo di una prolifica narrazione dietrologica(53). Il Pci, che aveva fino allora negato l’autenticità degli scritti di Moro, di fronte alla forza dirompente di quelle parole autografe, capovolse improvvisamente la sua posizione ed accusò i brigatisti di non aver voluto rendere pubblico il Memoriale, come annunciato nei primi comunicati, macchiandosi così di reticenza e connivenza con quegli apparati che – secondo il partito di Botteghe oscure – avevano voluto mantenere il segreto sull’esistenza di Gladio, nonostante le ripetute denunce sulla scomparsa delle fotocopie dei manoscritti di Moro che questi ultimi avevano lanciato dalle aule dei processi.

Ascoltato dal pm Pomarici, dopo il secondo ritrovamento, Bonisoli confermò la convinzione brigatista che il materiale presente dietro il pannello fosse stato subito ritrovato nel 1978 e illegalmente occultato da settori degli apparati(54). Azzolini, in un colloquio con l’autore di questo testo, ha spiegato che dopo le prime denunce inascoltate emerse anche il dubbio che quel pannello non fosse stato realmente scovato. Tuttavia davanti allo smantellamento della “Walter Alasia” ed al frazionamento dell’organizzazione, era prevalsa in loro la diffidenza verso i gruppi residui ancora attivi all’esterno, atteggiamento che impedì di organizzare il recupero delle carte. Probabilmente in questa scelta era prevalsa anche la volontà di non favorire una delle tendenze in cui si erano suddivise le Br, anche perché nel frattempo i tre militanti arrestati nel lontano ottobre 1978 avevano intrapreso la via della dissociazione dalla lotta armata.

Nel 1978 erano altri gli elementi che si ponevano al centro dell’attenzione politica e solo una ristrettissima cerchia di addetti ai lavori avrebbe potuto comprendere il significato pieno di quella fugace allusione fatta da Moro. L’argomento, oltretutto, non destava la curiosità dei brigatisti, a cui occhi la presenza di una struttura militare che avrebbe avuto la funzione di operare oltre le linee avversarie in caso di invasione del territorio nazionale da parte delle forze del patto di Varsavia, era del tutto ovvia. Al contrario, per le Brigate rosse era più importante sapere come gli Stati europei stessero organizzandosi contro il «nemico interno», ovvero i gruppi rivoluzionari che operavano in campo sociale all’interno dei suoi confini, piuttosto che ragionare su scenari di scontro ed invasione dell’Europa da parte delle truppe del patto di Varsavia, che costituivano il «nemico esterno»(55).

L’amputazione di questo brano ha dato corso nei decenni che sono seguiti a diverse ipotesi: la prima richiama la sfera della “ragion di Stato”. Il testo sarebbe stato espunto durante il ritrovamento del 1978 per tutelare un segreto Nato. Ipotesi plausibile ma che contrasta con il silenzio dei brigatisti. La menomazione sarebbe stata troppo grande e significativa per non suscitare una loro reazione. Il silenzio brigatista, anziché esser letto come una indiretta smentita della menomazione del testo, è divenuto successivamente l’indizio che ha dato vita ad una variante della prima ipotesi: quella di un supposto scambio nel quale i brigatisti avrebbero negoziato vantaggi penitenziari e clemenza giudiziaria in cambio del silenzio sull’amputazione del testo e le rivelazioni di Moro. Congettura che riprende la teoria del doppio ostaggio.

Tutte queste ipotesi: quelle legate ad un intervento per tutelare i segreti di Stato, come quelle di stampo dietrologico-complottista, non prendono in adeguata considerazione il modus cogendi e agendi delle Brigate rosse, senza il quale è facile il rischio di trarre conseguenze fuorvianti. A nostro avviso, è molto più realistico ritenere, in linea con la cultura politica e operativa di una organizzazione rivoluzionaria come le Br, che le conferme cercate sulla possibile presenza di eventuali piani antiguerriglia della Nato, non rientravano nella sfera della propaganda ma in quella dell’utilizzo politico-militare da parte dell’organizzazione. Queste informazioni servivano a rafforzare le conoscenze interne del gruppo, per strutturarne meglio l’organizzazione ed individuare efficaci obiettivi da colpire. Pertanto l’interesse mostrato sull’argomento, come le eventuali informazioni ottenute, dovevano rimanere riservate per non allarmare l’avversario, fornirgli elementi di vantaggio permettendogli di predisporre le necessarie contromisure.

Note

1 Nato a San Piero a Sieve il 24 agosto 1904, scomparso nel 1990. Oltre al monumento a Foscolo in Santa Croce a Firenze, realizzò durante la sua carriera vari busti della famiglia reale, di Mussolini, Amedeo Duca d’Aosta e Susanna Agnelli, le statue di Alcide de Gasperi e Guglielmo Marconi.

2 L’offensiva giudiziaria aperta dalla procura di Milano che affossò il sistema politico della prima repubblica a colpi di arresti, processi e condanne per corruzione, concussione, turbative d’asta, finanziamento illecito dei partiti.

3 La fine del centrismo (monocolori Dc alternati ad esecutivi che di volta in volta imbarcavano liberali, repubblicani, socialdemocratici e missini) e l’apertura verso i socialisti contraddistinse una nuova fase politica passata sotto il nome di «centrosinistra». Nel marzo del 1962 fu Amintore Fanfani a dare vita alla prima esperienza con un governo Dc-Pri-Psdi e l’appoggio esterno del Psi. A partire dal dicembre 1963 fino al giugno 1968 si susseguirono i tre governi Moro, definiti «centrosinistra organico».

4 Il ciclo di articoli venne poi raccolto nelle Lettere luterane, per Einaudi, Torino 1976.

5 Le parole di Pasolini appaiono una profetica anticipazione di quel che accadrà un quindicennio più tardi quando le inchieste della procura di Milano daranno vita alla stagione di “Mani pulite”.

6 «Bisognerebbe processare i gerarchi Dc», Il Mondo del 28 agosto 1975. Gli altri articoli sono apparsi sul Corriere della sera del 24 agosto col titolo «Il processo», il 9 settembre in risposta alle repliche di Luigi Firpo e Leo Valiani e i successivi 19 e 28 settembre, dove si ribadiva la necessità di un processo. L’11 settembre 1975 si era rivolto al Presidente della repubblica Giovanni Leone con una lettera aperta apparsa su Il Mondo.

7 Il 4 agosto 1974, una bomba esplode sul treno Italicus mentre questo transitava all’interno di un tunnel presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna.

8 PP. Pasolini, Lettere luterane, Einaudi 1976, cit., p. 113.

9 Lo scandalo Lockheed riguardava l’acquisto – tra il 1970 e il 1975 – da parte di vari governi, tra i quali quello italiano, di aerei da guerra (“Ercules”) dalla azienda americana Lockheed. Si scoprì che gli americani avevano pagato delle tangenti e si sospettò di un paio di presidenti del Consiglio (Mariano Rumor e Giovanni Leone) e di due ministri della difesa (il socialdemocratico Mario Tanassi e il Dc Luigi Gui). La commissione Inquirente ritenne ragionevoli le accuse contro Gui e Tanassi e non quelle verso Rumor (Leone era presidente della Repubblica, dunque non indagabile) e chiese al Parlamento di rinviarli a giudizio davanti alla Corte Costituzionale.

10 Aldo Moro, “Discorso alla Camera dei deputati”, 9 marzo 1977, in http://www.fisicamente.net/MEMORIA/index-1130.htm.

11 L. Sciascia, Todo Modo, Einaudi 1974, prima edizione.

12 Alla querela presentata da De Lorenzo fece seguito un processo nel quale i giornalisti non potettero presentare i documenti che provavano la loro denuncia a causa degli omissis opposti dal governo guidato da Moro; dopo la condanna in primo grado di Scalfari e Jannuzzi, tutto si concluse con una remissione della querela.

13 E. Scalfari, «Adesso Sciascia conosce la verità», la Repubblica, 12 ottobre 1978.

14 «Antelope Cobbler? Semplicissimo è Aldo Moro presidente della Dc», la Repubblica, 16 marzo 1978, p. 3, Francesco Scottoni. Questa informazione apparve anche su altri quotidiani come il Corriere della sera, la Stampa e il Giorno. Il nome in codice «Anteelope», secondo le rivelazioni americane, indicava un presidente del Consiglio negli anni dal 1965 al 1970, coinvolgendo dunque, oltre a Moro (1963-1968), il governo cosiddetto balneare di Giovanni Leone (giugno-novembre 1968) e quello di Mariano Rumor (dicembre 1968-luglio 1970). I tre smentirono ogni coinvolgimento e il 29 aprile l’ambasciatore statunitense notò che, nel farlo, avevano dato l’impressione di ritenersi colpevoli a vicenda; C. Belci e G. Bodrato, 1978. Moro, la Dc, il terrorismo, cit., p. 71.

15 Per una descrizione approfondita delle discussioni tenute durante le riunioni della Direzione del Pci, si veda P. Persichetti, in M. Clementi, P. Persichetti, E. Santalena, Brigate rosse vol. 1, Deriveapprodi 2017, pp. 401-454.

16 «Coerentemente, il direttore de la Repubblica spiegò in un’intervista che il caso Moro e più in generale il caso Brigate rosse – rappresentò la vera fondazione del giornale», in A. Spezie, 55 giorni, Elle U Multimedia, 2000, p. 136. Citazione ripresa da M. Gotor, Il memoriale della Repubblica, Torino, Einaudi, 2011, p. 121.

17 M. Gotor, Ibid, p. 121.

18 M. Gotor, Ibid.

19 Lettera a Francesco Cossiga, recapitata il 29 marzo 1978, pubblicata sul Corriere della sera, 30 marzo 1978, anno 103, numero 175, p. 1, in M. Clementi, La pazzia di Aldo Moro, Rizzoli Bur 2006 (prima edizione Odradek 2001), pp. 317-318.

20 Ibid, p. 319.

21 Ibid, pp. 319-320. Va detto che di questa posizione di Moro favorevole alla trattativa e allo scambio eventuale di prigionieri durante il sequestro Sossi non si è trovata ad oggi traccia scritta. Al contrario, un suo uomo di fiducia, l’ambasciatore Gianfranco Pompei, risulta aver sostenuto con forza presso la Santa sede la linea della fermezza tenuta dal governo Rumor. Tuttavia ciò non esclude che per prudenza Moro abbia espresso solo verbalmente, come egli stesso scrive nelle lettere, questa linea. Op. cit., Brigate rosse vol 1, pp. 315-324.

22 la Repubblica, p. 1, 18 aprile 1978.

23 Reinterpretare liberamente le parole dell’interlocutore è una prassi frequente nell’attività giornalistica di Eugenio Scalfari: per ben due volte, nel 2014 e nel marzo 2018 il Vaticano ha dovuto seccamente smentire le affermazioni virgolettate attribuite al Pontefice, Jorge Mario Bergoglio (Francesco primo), nel corso di due interviste apparse su la Repubblica che raccoglievano i colloqui intercorsi tra i due. https://www.ilfoglio.it/chiesa/2018/03/29/news/vaticano-smentisce-scalfari-su-inferno-papa-francesco-186903/.

24 E. Forcella, la Repubblica, ottobre 1978.

25 R. N. Gardner, Mission: Italy. Gli anni di piombo raccontati dall’ambasciatore americano a Roma 1977-1981, Mondadori, 2004, p. 213.

26 Per una ricostruzione degli incontri tra Moro e Gardner si veda, M. Clementi, E. Santalena, P. Persichetti, Op. cit., Brigate rosse vol 1, pp. 154-165.

27 R. N. Gardner, Op. cit., p. 169.

28 Gianni Gennari, «Moro, 35 anni tra enigma e tragedia», La Stampa, 5 luglio 2012 in https://www.lastampa.it/2012/07/15/vaticaninsider/moro-anni-tra-enigma-e-tragedia-1Qx9ZKJ2tZzzuDg7ApSeWI/pagina.html.

29 L’Unità, colloquio con Alessandro Natta, «Mettere a frutto le maggiori possibilità di rinnovamento», 12 marzo 1978.

30 G. Pellegrino con G. Fasanella e G. Sestieri, Segreti di Stato, Einaudi, 2000, p. 165.

31 Moro conservava nel suo ufficio documenti classificati della pubblica amministrazione. Dopo la sua morte l’intero archivio venne passato al vaglio da un’apposita commissione di Stato che recuperò i documenti di livello riservato o secretato. Il resto della documentazione venne acquisito dall’Achivio centrale dello Stato. Per un approfondimento sulla questione si veda, Marco Clementi in M. Clementi, P. Persichetti, E. Santalena, Brigate rosse, Op. cit. pp. 257-265.

32 Subito Dopo il sequestro si attivarono le procedure di verifica sul grado di conoscenza da parte di Aldo Moro rispetto ad eventuali segreti Nato. L’accertamento che venne fatto condusse ad un esito negativo, in proposito si veda M. Clementi, P. Persichetti, E. Santalena, Brigate rosse vol. 1, Op. cit., pp. 257-260 e Acs, Migs, b. 23 C parte A, dispacci Mae, f. 18 cartella I e ivi, b. 13, «Rischio di sicurezza connesso con il rapimento dell’on. Moro (Sisde)”, 31 marzo 1978. Secondo una testimonianza di Cossiga, Moro, in realtà, era tra i pochi politici, con Taviani e Saragat e Cossiga stesso a sapere della presenza della rete Stay behind.

33 Si vedano in proposito i volumi di M. Gotor, Il memoriale della Repubblica, Einaudi 2011; S. Flamigni, Patto di omertà, Kaos, 2015 e Il quarto uomo del delitto Moro, Kaos, 2018; S. Limiti, S. Provvisionato, Complici. Il patto segreto tra DC e Br, Chiarelettere, 2015. Un ragionamento analogo viene proposto anche dall’ex presidente della seconda commissione Moro, Giuseppe Fioroni, in un volume scritto insieme alla giornalista A. Calabrò, Moro, il caso non è chiuso. La verità non detta, Lindau, 2018.

34 M. Moretti in R. Rossanda e C. Mosca, Brigate rosse una storia italiana, Anabasi (prima edizione), pp. 158-159.

35 Testimonianza resa da Lauro Azzolini a Paolo Persichetti e Marco Clementi il 18 settembre 2015. Nel corso del processo “Metropoli”, nell’aprile del 1987, Azzolini aveva dichiarato: «Del materiale che era in via Monte Nevoso si pensava di lavorarci per renderlo pubblico accompagnato da una nostra analisi. Il nostro arresto ha bloccato questo lavoro e l’unica cosa prodotta fu l’opuscoletto sulla “Campagna di Primavera” uscito, mi sembra, nella primavera successiva. Si pensava invece di raccogliere tutto il materiale in un libro, magari da far uscire normalmente nelle librerie […]».

36 Per una sintesi della vicenda, M. Clementi, P. Persichetti, E. Santalena, Op. cit., pp. 500-511.

37 Nella base romana di via Palombini 19, situata nel quartiere Aurelio e frequentata anche da Moretti e Triaca, acquistata con il denaro del sequestro Costa nello stesso periodo in cui venne preso l’appartamento di via Montalcini (Colli Portuensi) e via Albornoz (Aurelio), vennero arrestati Gabriella Mariani e Antonio Marini (il secondo tipografo di via Pio Foà). Nella base era stata custodita la macchina Ibm impiegata per comporre il testo della risoluzione del febbraio ’78. La cartellina marrone con documentazione ideologica e originale della «Ds febbraio 1978» trovata nella tipografia proveniva da via Palombini.

38 Testimonianza di Nadia Mantovani resa a Paolo Persichetti il 14 giugno 2015.

39 ACS, Caso Moro, MIGS, b. 20, Testimonianza resa da Franco Bonisoli alla Corte di Assise del processo “Metropoli” il 14-15 aprile 1987.

40 Resti del pannello e della vernice furono trovate nella cantina nel 1990.

41 CM1, vol. LXXVII, p. 108 (dichiarazioni Bonisoli).

42 Sigla coniata da Lelio Basso e ripresa nei loro testi teorici dalla Brigate rosse.

43 Per una analisi dettagliata della memoria difensiva di Moro si rinvia a F. Biscione, Il memoriale di Aldo Moro rinvenuto in via Monte Nevoso a Milano, Coletti, Roma, 1993 e M. Clementi, La “Pazzia” di Aldo Moro, Rizzoli, Milano, 2006.

44 Una ricostruzione delle anticipazioni giunte a la Repubblica si trova in M. Gotor, Op. cit., pp. 95-113.

45 Ibid. p. 103.

46 Dopo una inchiesta di quattro puntate apparsa sul Tg1, tra il 28 giugno e il 2 luglio 1990, il primo agosto il presidente del consiglio Andreotti fece delle ammissioni sulla presenza della rete Stay behind alla Camera e il giorno successivo davanti alla commissione stragi. Il 18 ottobre fece pervenire alla commissione un testo che ne documentava la nascita.

47 Soltanto nel 2017 il memoriale difensivo e le lettere scritte da Moro in via Montalcini sono state inserite nell’opera omnia dello statista democristiano, riconoscendone appieno, seppur con un grave ritardo, l’autenticità e l’importanza storica, politica ed etica. https://www.quirinale.it/allegati_statici/moro_edizioni-opere/renato-moro_intervento.pdf.

48 Si veda in proposito il lavoro di F.M. Biscione, Il memoriale di Aldo Moro rinvenuto in via Monte Nevoso a Milano, Coletti, Roma, 1993, p. 20. La classificazione condotta da Biscione, che scrive di un documento A (le fotocopie del manoscritto), e di un documento B (il dattiloscritto da esse derivato), non è condivisa da altri studiosi che distinguono le fotocopie del manoscritto dal manoscritto originario, poiché a loro avviso sarebbero intervenute al momento del ritrovamento, o in precedenza per opera dei brigatisti stessi, delle manipolazioni e censure. Analogo ragionamento andrebbe condotto per il dattiloscritto. Secondo Miguel Gotor sarebbe esistito un testo originario più ampio, un «ur-memoriale» nel quale sarebbero stati presenti alcuni temi poi censurati: il golpe Borghese, la fuga del nazista Kappler, il cosiddetto “lodo Moro”, M. Gotor, Il memoriale della repubblica, Op. cit.

49 Anche l’’impiego di penne con inchiostro di diverso colore e il loro utilizzo alternato, Bic blu e nera o Tratto Pen nera e blu, ha dato adito a suggestive ricostruzioni come quella di M. Mastrogregori, La lettera blu. Le Brigate rosse, il sequestro Moro e la costruzione dell’ostaggio, Ediesse 2012, dove si ipotizza un uso finalizzato del colore per identificare le parti di testo modificate su richiesta dei brigatisti.