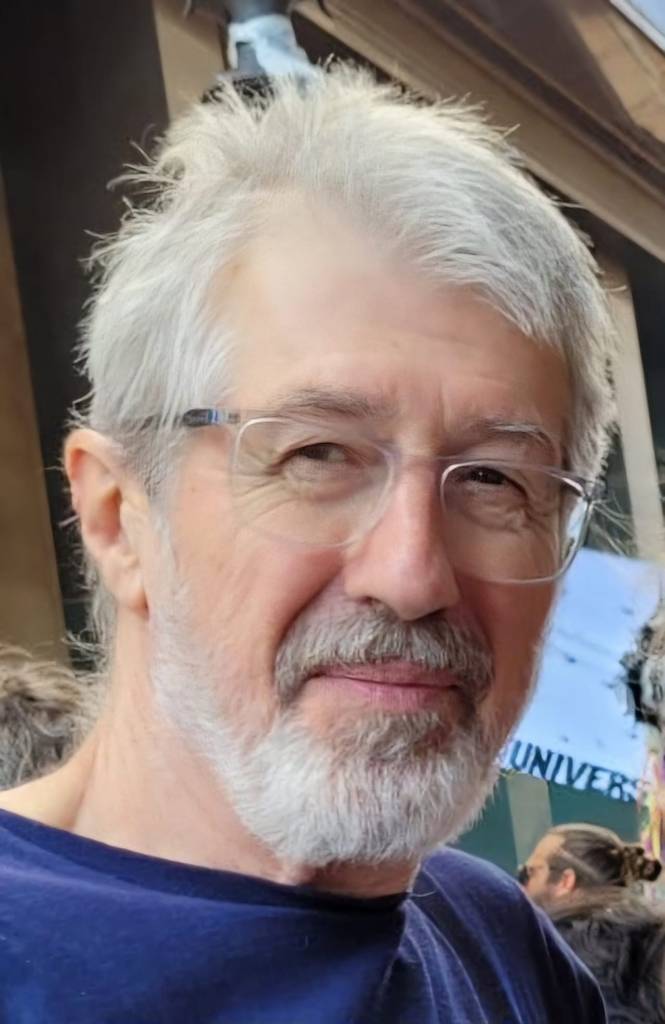

Oggi è un liutaio, per anni ha lavorato come grafico e traduttore, è stato un militante della colonna genovese delle Brigate rosse ai suoi esordi, nella pirma metà degli anni 70. Nel 1980 lascia l’Italia, quando viene processato vive già all’estero da tempo ma i giudici pensano sia un clandestino in attività così lo condannano ad una pena abnorme, 27 anni, nonostante fosse stato un irregolare, cioè mai clandestino, senza reati di sangue contestati. Dopo esser passato per la Grecia, approda in Salvador dove vive fino al 2002, quando entra in Argentina dove viene arrestato. La magistratura tuttavia nega l’estradizione perché condannato in contumacia. Poco dopo gli viene concesso l’asilo politico, procedura che interrompe il processo di estradizione annullando il rigetto già pronunciato. Nel 2013 la sua condanna va in prescrizione, la cassazione italiana conferma ma successivamente la procura di genova fa riaprire il procedimento ottenendo l’annullamento della decisione. Nell’estate 2024 la nuova giunta argentina del presidente Milei, un nostalgico delle dittature fasciste sud americane e del piano Condor, con una decisione arbitraria annulla la concessione dell’asilo politico. Il governo Meloni ne approfitta e rilancia l’estradizione avvalendosi della mancata conclusione della precedente procedura di estradizione, dove era stato espresso parere favorevole. I nuovi giudici, allineati col nuovo potere revanchista, concedono una estradizione col trucco accettando la promessa fatta dalla procura genovese che una volta in Italia Berrtulazzi sarà nuovamente processato: nonostante la legge e la giurisprudenza non lo prevedano.

Mario Di Vito, il manifesto 18 marzo 2025

Leonardo Bertulazzi, classe 1951, fino al 1980, anno in cui è cominciata la sua fuga, è stato un militante irregolare della colonna genovese delle Brigate rosse con il nome di battaglia di Stefano. Condannato in contumacia a 27 anni per il sequestro di Pietro Costa del 1977 e per banda armata, pur non avendo fatti di sangue a suo carico per l’Italia è uno dei maggiori ricercati internazionali: due settimane fa i giudici hanno detto sì alla sua estradizione dall’Argentina. Ad agosto gli era stato sospeso lo status di rifugiato politico ed è stato arrestato. Adesso è ai domiciliari con un bracciale elettronico e il suo destino è appeso all’ultimo grado di giudizio, quello della Corte suprema di Buenos Aires, città in cui vive dal 2002.

«Quello è stato un anno terribilmente speciale per l’Argentina – dice al manifesto -. Terribile perché la bancarotta finanziaria provocò un impoverimento repentino di una porzione importante della società e speciale perché sviluppò un’immediata risposta in termini di auto-organizzazione e lotta: que se vayan todos era lo slogan».

E lei arriva lì.

Bettina, mia moglie, ed io arrivammo a Buenos Aires nel giugno del 2002 e iniziammo a conoscere i quartieri popolari e a frequentare le assemblee in cui i vicini discutevano l’organizzazione di mense e farmacie popolari, e altre forme di autogestione. Venivamo da molti anni vissuti in Salvador, dove avevamo lavorato in contesti simili. A novembre l’Interpol mi arrestò per una richiesta d’estradizione italiana. Le organizzazioni dei piqueteros e le assemblee di quartiere manifestarono una grande solidarietà nei miei confronti e ci fu una campagna in mio favore.

E poi?

Dopo sette mesi di detenzione, il giudice decise che l’estradizione di un condannato in contumacia non era ammessa e mi liberarono. L’anno seguente, con la presidenza Kirchner, mi venne riconosciuto lo status di rifugiato politico, perché le leggi speciali e le pratiche d’emergenza, il pentitismo, la tortura, i processi collettivi, le pene esorbitanti, i carceri speciali, il 41 bis e le condanne in contumacia non garantivano un funzionamento affidabile della giustizia.

Cosa ha fatto in Argentina in questi 23 anni?

Ho lavorato come disegnatore grafico e come traduttore fino al 2015, quando ho cominciato a frequentare una scuola municipale di liuteria. Si trattava di un grande magazzino in periferia dove, già in precedenza, operava una falegnameria con la sua attrezzatura. Abbiamo avviato un’impresa di produzione di strumenti musicali per le orchestre degli alunni delle scuole della periferia di Buenos Aires. Abbiamo chiamato quel grande magazzino Fabbricando Futuro, come le due effe sulla tavola armonica del violino, e questo è diventato il luogo d’incontro di alunni, studenti, genitori, professori, liutai e apprendisti liutai.

Da allora il paese è molto cambiato.

Lo spirito della mobilitazione sociale che abbiamo conosciuto al nostro arrivo si è affievolito a causa di delusioni, stanchezza, rassegnazione e repressione che, poco a poco, hanno tagliato le ali della speranza. Il governo Milei ha espulso dal mondo del lavoro centinaia di migliaia di lavoratori e ha represso con violenza ogni tentativo di resistenza. Oggi nella società argentina si percepisce la paura e insieme un senso di rabbia repressa che aspetta solo che la tortilla se de vuelta.

In Italia, intanto, c’erano già delle condanne che la riguardavano.

La legislazione speciale l’ha fatta da protagonista: la ricerca a tutti i costi della collaborazione del pentito, con la carota delle leggi premiali o, quando non bastava, con la tortura e poi le condanne a decine di anni che si basavano unicamente sulle dichiarazioni dei pentiti. Si tratta di un iter giudiziario che affonda le proprie radici nelle atrocità del fascismo e nella mancata epurazione della magistratura dopo la caduta del regime. Si tratta di una pesante eredità che è diventata un abito mentale, una mentalità radicata nel profondo. Non sorprende, quindi, che la legislazione speciale promulgata negli anni ’70, molto più forcaiola dello stesso Codice Rocco, non abbia provocato nessuna contraddizione in coloro che l’hanno applicata con tanta diligenza.

Veniamo ai suoi processi.

Ho due condanne: 15 anni per il sequestro Costa e 19 per banda armata, poi unificate per una pena unica di 27 anni. I processi si sono svolti quando avevo già lasciato il paese da anni.

La procura di Genova scrive: «In conclusione, è ragionevole riconoscere che nessun elemento allo stato attuale può provare la conoscenza del processo in capo al condannato e delle accuse definitivamente formulate a suo carico e poi accertate in sua contumacia».

Lo stesso giudice argentino, che nel 2003, Kirchner presidente, aveva respinto la richiesta di estradizione, oggi, con Milei, ha accolto la richiesta, sostenendo che non c’è ragione di dubitare della parola della procura genovese che assicura che avrò diritto a un nuovo processo.

Ancora la procura di Genova: «L’ipotesi che la mancata presenza del Bertulazzi ai suoi processi per esercitare i suoi diritti possa essere stata involontaria, anziché frutto di una libera scelta, è da scartare CATEGORICAMENTE (sic, ndr)».

Speravano che la mia contumacia “volontaria” potesse giustificare l’estradizione. Ma non è andata così. Il giudice argentino ha respinto la richiesta di estradizione e sono stato riconosciuto come rifugiato politico. Ma ecco che nel 2024 cambiano i rapporti fra i governi, e Milei e Meloni si abbracciano. Mi viene revocato lo status di rifugiato e la procura di Genova presenta la stessa richiesta d’estradizione di 22 anni prima. Ma con quale giustificazione? Nessuna. Basta avere la faccia tosta di dire che non sapevo di essere sotto processo e che, una volta estradato in Italia, avrò diritto a un nuovo processo.

Sugli anni della lotta armata, in una delle risposte al questionario per ottenere lo status di rifugiato politico in Argentina, lei scriveva: «Nel 1968 è apparso un movimento sociale, sorprendente nelle sue dimensioni, che per più di 10 anni ha messo in discussione le relazioni sociali e politiche del Paese e ha determinato il destino di molte persone, me compreso. Il movimento stava conquistando sempre più spazio nella società, generava speranze di cambiamento e stava già producendo cambiamenti di mentalità. Per me e per molti della mia generazione era una festa, la festa della speranza, in cui si incontravano studenti e lavoratori di tutte le categorie, donne e uomini, vecchi combattenti antifascisti e nuovi».

Il percorso ascendente della parabola ha resistito per anni, e poi? Poi c’è l’oggi, fatto di lavoro precario, disoccupazione, sanità che risponde al motto “più ricco, più sano”, un Mar Mediterraneo che accoglie i cadaveri degli emigranti, povera gente che muore perché cerca una vita degna di essere vissuta, mentre si incita al riarmo, si abitua la gente all’idea della guerra e dilaga il fascismo. Io ho lottato per un presente diverso. Nel giudicare il passato, non si può prescindere da questo presente, che è quello a cui hanno condotto coloro che ci hanno sconfitto. Non regalerò un mea culpa ai guerrafondai, a quelli che hanno provocato il rigurgito fascista.

Lei non è il primo caso di ricercato per fatti di mezzo secolo fa. Ricordiamo, per ultimi, i dieci di Ombre rosse in Francia. Non crede che i fatti di quel periodo storico siano una ferita ancora aperta per l’Italia?

Bisogna rileggere le parole dei giudici francesi: “I fatti sono molto vecchi. Senza trascurarne l’eccezionale gravità, in un contesto di estrema e ripetuta violenza che non può essere legittimata da esigenze politiche, si deve ritenere che il turbamento dell’ordine pubblico causato si sia esaurito”. Questa considerazione esprime lo spirito della prescrizione. Nella società italiana, il tempo della ferita aperta è scaduto. Ho letto di inchieste sugli “anni di piombo” che rivelano che tantissimi non sanno nemmeno di cosa si stia parlando.

Perché allora c’è ancora tanta attenzione su quei fatti?

Penso che un perché vada ricercato in quell’eredità di cui parlavo. Nel 2016, un avvocato ha fatto richiesta di prescrizione delle mie condanne. Il 12 giugno 2017 la Corte d’Appello di Genova dichiara l’estinzione delle pene. Il 23 febbraio 2018 la sentenza va in Cassazione e diventa definitiva. Intanto, però,la Suprema Corte aveva assunto un nuovo orientamento secondo cui anche l’arresto a seguito della richiesta d’estradizione interrompe la prescrizione. La procura di Genova se n’è accorta in ritardo, quando la sentenza che riconosceva la prescrizione delle mie pene era diventata definitiva. Ma la procura chiede che si riapra il processo, adducendo come giustificazione un fatto nuovo che non era stato preso in considerazione.

Quale sarebbe il fatto nuovo?

Il mio arresto del 3 novembre 2002 a Buenos Aires.

La Cassazione aveva annullato la prescrizione.

Ironia della persecuzione: la mia richiesta di prescrizione delle pene, iniziata nel 2016 e conclusasi nel 2018 con il no alla prescrizione, è il pretesto usato da Milei per cessare il mio rifugio, perché avrei tentato di avvalermi volontariamente della protezione del paese di appartenenza. C’è poi tutto un dispositivo composto da politici e comunicatori che per rendere digeribile ai più la persecuzione attuata dallo Stato, si incaricano di descrivere il perseguitato come un diavolo. Quando nel 2017 mi è stata riconosciuta la prescrizione, si gridò allo scandalo. In realtà, stavano chiedendo di ribaltare la sentenza, cosa che è avvenuta poco dopo.

Lei è in fuga dal 1980. Ha rimpianti?

Ci sono cose che importano e che però non ho potuto fare. Ricordo un articolo di qualche anno fa su un giornale. Parlava dei fuoriusciti degli anni ’70 che si erano rifugiati in America Latina, facendo un’allusione particolare ai genovesi. L’articolo ne descriveva la bella vita ai Caraibi, fra amache, palme e mojito. Mi chiedevo come fosse possibile che una persona potesse immaginare un esiliato in quel modo, come fosse possibile che un giornalista, senza nessuna conoscenza diretta delle persone di cui parlava, scrivesse un articolo del genere. Ma ho pensato anche che, nella sua ignoranza, ci aveva azzeccato: è vero che ho vissuto bene, ma di un bene che non ha niente a che vedere con la sua immaginazione. Ho conosciuto tante persone, molte delle quali in situazioni esistenziali complesse. Le loro storie e la loro memoria sono il libro più bello che abbia mai letto e costituiscono la mia ricchezza.