L’intervento – Una finanza mondiale grande otto volte l’economia reale non è sopportabile. La politica monetaria aiuta la speculazione e solo il diritto all’insolvenza degli stati potrebbe smontarne il potere. L’Europa potrebbe cambiare le regole e unire le sue politiche fiscali

Andrea Fumagalli*

il manifesto 1 settembre 2011

In queste settimane di crisi finanziaria e di pressione speculativa sui paesi mediterranei, l’Europa non ha fatto una bella figura. E non poteva essere altrimenti, dal momento che la costruzione di un’Europa politica, economica e sociale è ancora lungi dall’essere raggiunta. Al momento, siamo di fronte solo all’unione monetaria europea, che è cosa diversa dall’Europa. I poteri sono in mano alla Bce, non ad un parlamento regolarmente eletto a suffragio universale in grado di legiferare con poteri superiori a quelli nazionali. E, infatti, è la Bce che detta legge, tramite l’oligarchia dei poteri forti oggi rappresentati dall’asse Merkel – Sarkozy (un neo Berlusconi in salsa oltralpe!).

Eppure, ci potrebbero essere gli spazi per creare le premesse della costruzione di quell’Unione europea, sociale, economica, solidale e federale che tutti auspichiamo, in grado di essere superiore agli opportunismi nazionalistici. Un’ Unione europea che è del tutto antitetica a quella che viene rappresentata dalla lettera “segreta” o “confidenziale” di Trichet e Draghi al governo italiano, nella quale vengono dettate le linee di politica economica che l’Italia dovrebbe seguire se vuole ottenere un aiuto per evitare il rischio di default e l’aumento degli oneri d’interesse.

Il diktat della Bce si basa su due false ma comode convenzioni, che derivano dal dogma neo e social-liberista: a. neutralità dei mercati finanziari e fiducia nel loro ruolo di arbitro imparziale dell’efficienza del libero mercato e b. la possibilità che politiche fiscali recessive del tipo lacrime-sangue possano raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio pubblico e quindi contrastare la speculazione.

La favola dei mercati finanziari concorrenziali, imparziali e neutri.

Il biopotere dei mercati finanziari si è grandemente accresciuto con la finanziarizzazione dell’economia. Se il Prodotto interno lordo del mondo intero nel 2010 è stato di 74 mila miliardi di dollari, la finanza lo surclassa: il mercato obbligazionario mondiale vale 95 mila miliardi di dollari, le borse di tutto il mondo 50 mila miliardi, i derivati 466 mila miliardi. Tutti insieme (al netto delle attività sul mercato delle valute e del credito), questi mercati muovono un ammontare di ricchezza otto volte più grande di quella prodotta in termini reali: industrie, agricoltura, servizi. Tutto ciò è noto, ma ciò che spesso si dimentica di rilevare è che tale processo, oltre a spostare il centro della valorizzazione e dell’accumulazione capitalistica dalla produzione materiale a quella immateriale e dello sfruttamento dal solo lavoro manuale anche a quello cognitivo, ha dato origine ad una nuova “accumulazione originaria”, che, come tutte le accumulazioni originarie, è caratterizzata da un elevato grado di concentrazione.

Per quanto riguarda il settore bancario, i dati della Federal Reserve ci dicono che dal 1980 al 2005 si sono verificate circa 11.500 fusioni, circa una media di 440 all’anno, riducendo in tal modo il numero delle banche a meno di 7.500. Al I° trimestre 2011, cinque Sim (Società di Intermediazione Mobiliare e divisioni bancarie: J.P Morgan, Bank of America, Citybank, Goldman Sachs, Hsbc Usa) e cinque banche (Deutsche Bank, Ubs, Credit Suisse, Citycorp-Merrill Linch, Bnp-Parisbas) hanno raggiunto il controllo di oltre il 90% del totale dei titoli derivati (fonte: http://www.occ.treas.gov/topics/capital-markets/financial-markets/trading/derivatives/dq111.pdf).

Nel mercato azionario, le strategie di fusione e acquisizione hanno ridotto in modo consistente il numero delle società quotate. Ad oggi, le prime 10 società con maggiore capitalizzazione di borsa, pari allo 0,12% delle 7.800 società registrate, detengono il 41% del valore totale, il 47% del totale dei ricavi e il 55% delle plusvalenze registrate. In tale processo di concentrazione, il ruolo principale è detenuto dagli investitori istituzionali (termine con il quale si indicano tutti quegli operatori finanziari – da Sim, a banche, a assicurazioni,– che gestiscono per conto terzi gli investimenti finanziari: sono oggi coloro che negli anni ’30 Keynes definiva gli “speculatori di professione”). Oggi, sempre secondo i dati della Federal Reserve, gli investitori istituzionali trattano titoli per un valore nominale pari a 39 miliardi, il 68,4% del totale, con un incremento di 20 volte rispetto a venti anni fa. Inoltre, tale quota è aumentata nell’ultimo anno, grazie alla diffusione dei titoli di debito sovrano (mai nome è più mistificatorio nell’epoca della crisi della sovranità nazionale!). Ad esempio, per quanto riguarda il debito pubblico, italiano, circa l’87% è detenuto da investitori istituzionali, per oltre il 60% all’estero (a differenza di quanto avviene in Giappone).

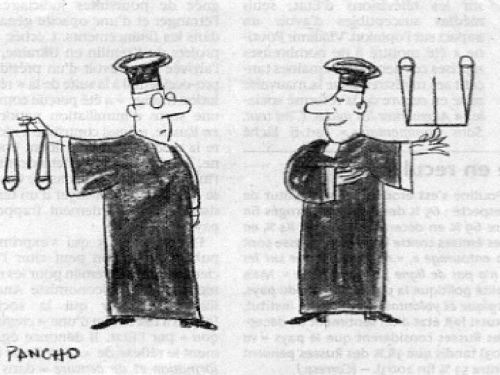

Da questi dati, possiamo arguire che in realtà i mercati finanziari non sono qualcosa di imparziale e neutrale, ma sono espressione di una precisa gerarchia: lungi dall’essere concorrenziali, essi si confermano come fortemente concentrati: una piramide, che vede, al vertice, pochi operatori finanziari in grado di controllare oltre il 70% dei flussi finanziari globali e, alla base, una miriade di piccoli risparmiatori che svolgono una funzione meramente passiva. Tale struttura di mercato consente che poche società (in particolare le dieci, tra Sim e banche, citate in precedenza) siano in grado di indirizzare e condizionare le dinamiche di mercato. Le società di rating (spesso colluse con le stesse società finanziarie), inoltre, ratificano, in modo strumentale, le decisioni oligarchiche che di volta in volta vengono prese.

Quando si leggono affermazioni del tipo “sono i mercati a chiederlo”, “è il giudizio dei mercati” e amenità del genere, dobbiamo renderci conti che tali cosiddetti mercati, presentati ideologicamente come entità metafisica, non sono altro che espressione di una precisa gerarchia e potere. E la Bce lo sa bene.

La farsa del pareggio di bilancio

Il deficit pubblico è costituito da due componenti: il disavanzo o avanzo primario, pari alla differenza tra il totale delle spese e il totale delle entrate dello Stato (al netto degli interessi) e le spese per interessi sui titoli di stato emessi negli anni precedenti. Le leggi finanziarie possono intervenire solo sull’avanzo o del disavanzo primario, non sulle spese per interessi. In seguito all’adozione di misure draconiane, si può creare anche un avanzo primario, ma se in contemporanea aumenta l’onere del debito e quindi la spesa per interessi, lo sforzo per ridurre il deficit di bilancio può essere del tutto vanificato. Ed è proprio questo ciò che è successo e sta succedendo oggi in Europa per i paesi Piigs. Al momento attuale, in seguito ai vari declassamenti che le agenzie di rating hanno inflitto ai titoli di stato, il divario (spread) con i bond tedeschi (quelli considerati più affidabili) è fortemente aumentato. Di fatto, al di là delle validità e affidabilità o meno delle manovre draconiane, l’ultima parola spetta sempre, come si confà al moderno capitalismo, al biopotere dei mercati finanziari.

In secondo luogo, occorre ricordare che ogni politica fiscale restrittiva ha come conseguenza immediata la contrazione del Pil. E’ cosi possibile che l’effetto negativo di tali cure sul Pil sia maggiore dell’effetto positivo di riduzione del deficit, con il risultato che l’obiettivo di ridurre il rapporto deficit/Pil non possa mai venir conseguito. E’ il classico caso in cui la cura è talmente forte da ammazzare il paziente, utilizzando una nota metafora di Keynes. Tale rischio è tanto più elevato tanto più la politica fiscale restrittiva avviene all’indomani di una fase recessiva così pesante come quella del 2009. Ed è veramente ipocrita che gli economisti che fino a ieri chiedevano a gran voce tali misure restrittive oggi paventino il rischio della doppia recessione.

Non è necessario essere esperti di economia per capire che difficilmente tali manovre di politica economica potranno avere successo. Al contrario, il rischio è che la situazione si avviti in una spirale viziosa senza uscita con la necessità ogni anno di adottare politiche fiscali ancor più recessive.

I grandi investitori istituzionali sanno perfettamente tutto ciò. Il raggiungimento del bilancio in pareggio dell’Italia o degli altri paesi europei non interessa. Ciò che a loro interessa è, in primo luogo, che lo spazio per la speculazione finanziaria rimanga sempre aperto e in secondo luogo che nuova liquidità venga continuamente e costantemente iniettata nel circuito dei mercati finanziari, al fine di accrescere la solvibilità delle transazioni. Infine, in terzo luogo, si vuole che venga garantito il pagamento delle tranches di interessi. La Bce mente sapendo di mentire.

Contro il potere finanziario: diritto al default

La speculazione finanziaria è un meccanismo che nulla ha di parassitario, anzi. Da quando non sono più in vigore gli accordi di Bretton Woods, il potere finanziario stabilisce in modo autonomo e sovranazionale il valore della moneta, sulla base delle gerarchie e delle aspettative che gli speculatori istituzionali di volta in volta definiscono. La pervasività dei mercati finanziari sulla vita economica e sociale degli abitanti della terra (dai contadini del Sud del mondo, agli operai e ai precari dell’Est e dell’Ovest del mondo, dagli studenti ai migranti) è tale che l’accesso a porzioni (sempre più decrescenti) di ricchezza sia condizionato direttamente e indirettamente dagli effetti distributivi e distorsivi che gli stessi mercati finanziari generano. Qui sta il loro biopotere e la loro governance. Ogni euro di plusvalenza generata virtualmente nell’attività speculativa ha effetti reali sull’economia per circa un 30% (secondo i dati della Bri), mettendo in moto un moltiplicatore finanziario che incide direttamente sulle capacità di investimento e di distribuzione del reddito che stanno alla base dell’attuale processo di accumulazione. Tale 30% di fatto è creazione netta di moneta, al di fuori di qualsiasi forma di signoraggio statuale oggi esistente. La produzione di moneta a mezzo di moneta implica una ridefinizione della legge del valore-lavoro e nuove regole di sfruttamento (cfr http://www.ephemeraweb.org/journal/10-3/10-3index.htm) ed è per questo potere che i mercati finanziari sono oggi il centro della valorizzazione.

A fronte di questo contesto, è necessario operare per restringere il campo d’azione dei mercati finanziari: non tramite l’illusione di una loro riforma, ma tramite la costituzione di un contropotere, in grado di erodere la loro efficacia. E’ necessario rompere il circuito della speculazione finanziaria andando a colpire la fonte del loro guadagno, ovvero favorendo la completa svalutazione dei titoli sovrani che sono di volta in volta al centro dell’attività speculativa. Tale obiettivo può essere ottenuto solo tramite uno strumento: il non pagamento degli interessi (o la loro dilazione temporale) e la dichiarazione di default (bancarotta). In tal modo, lo strumento stesso della speculazione verrebbe meno: i titoli sovrani diventerebbero di conseguenza carta straccia, junk bonds. Gli investitori istituzionali speculano sul rischio di default ma sono i primi a non volere il default. In tal modo, la speculazione non potrà avere come mira il welfare, soprattutto se si perseguisse una strategia di default controllato, ovvero accompagnata, a livello europeo e di concerto con la Federal Reserve, da una politica comune di gestione della crisi, finalizzata non solo a creare un fondo di intervento a sostegno dei paesi in difficoltà , ma soprattutto a emettere Eurobonds in grado di sostituire i titoli sovrani entrati in default a tassi d’interessi fissi (in linea con il Libor, ad esempio), garantendo i rendimenti solo ai titoli in possesso delle famiglie e con interventi di controllo della libera circolazione dei capitali.

Il diktat della Bce, accompagnato dall’immissione di liquidità ex-nihilo, ha come scopo quello di favorire la speculazione, non di contrastarla. Solo il diritto alla bancarotta degli stati europei può rappresentare una prima risposta efficace, da coniugare con la ripresa di un movimento transnazionale europeo che ponga al primo punto la costruzione di un budget fiscale europeo unico, una politica fiscale e di spesa pubblica che travalichi i confini nazionali. I principali punti di una simile strategia programmatica possono essere i seguenti:

- Costituzione di un fondo di garanzia europeo finanziato prevalentemente dalla Banca Centrale Europea

- Aumento progressivo del contributo di ogni stato europeo (ora all’1% del Pil) per costituire un budget gestito a livello europeo in grado di favorire una politica sociale comune;

- L’avvio di piano europeo per la definizione di una politica fiscale comune.

Tali punti rappresentano solo un programma minimo per consentire il passaggio della sovranità fiscale dal livello nazionale e quello europeo e consentire, in tal modo, di porre un contropotere al potere monetario e finanziario oggi dominante. Ma per raggiungere tali obiettivi è necessario che si sviluppino movimenti sociali fra loro coordinati in grado di incidere nello spazio pubblico e comune europeo. Dai sommovimenti ancora nazionali finalizzati a estendere il diritto all’insolvenza è ora di passare, tramite le reti studentesche, dei migranti, dei precari, delle donne, degli “indignati”, al diritto alla bancarotta su scala europea. Perché il diritto alla bancarotta significa ipotizzare che la moneta è un bene comune.

* Collettivo UniNomade, Università di Pavia

Link

Fumagalli: Il diritto al default come contropotere finanziario

Emiliano Brancaccio: “Il pareggio di bilancio non impedirà il default”

Gallino: “Dove prenderà i soldi Obama se resta vincolato al pareggio di bilancio”

Altreconomia: “Chiudere i paradisi fiscali e abolire la finanza tossica”

Mercati borsistici, dietro l’attacco ai titoli di Stato l’intreccio tra fondi speculativi e agenzie di rating 1/continua

I signori della borsa: quei terremoti nei mercati finanziari creati ad arte dagli speculatori/2 fine

Il sesso lo decideranno i padroni: piccolo elogio del film Louise-michel

Cometa, il fondo pensioni dei metalmeccanici coinvolto nel crack dei mercati finanziari

Parla Bernard Madoff: «Le banche e la Sec sapevano tutto»