Le informative del capocentro Sismi a Beirut e la fine della pista palestinese sulla strage di Bologna. Su Domani la sintesi della inchiesta in più puntate che potete trovare su questo blog (qui la prima), condotta da Paolo Morando e Paolo Persichetti sui 32 cablogrammi e appunti desecretati nei mesi scorsi. Le carte dimostrano che la trattativa sui lanciamissili sequestrati a Ortona era stata risolta già il 2 luglio 1980 (un mese prima della strage del 2 agosto), accogliendo le richieste del Fplp. Si sbriciola il movente alternativo alle sentenze giudiziarie che hanno condannato i neofascisti dei Nar, costruito dalla destra in questi ultimi anni sulla strage

di Paolo Morando e Paolo Persichetti, Domani 11 marzo 2023

Il 2 luglio del 1980 le richieste del Fronte popolare per la liberazione della Palestina erano state accolte. E le minacce, ventilate nei mesi precedenti, di attentati contro obiettivi italiani non avevano più ragion d’essere. Lo raccontano i cablogrammi dell’allora capocentro del Sismi a Beirut, Stefano Giovannone, documenti da anni al centro di una dura polemica mossa da chi ne chiedeva la desecretazione, sostenendo che lì ci fossero le prove di un legame tra la strage di Bologna e la vicenda di Ortona, di cui si dirà. E dunque una versione alternativa alle sentenze di condanna passate in giudicato dei tre neofascisti dei Nar, Mambro, Fioravanti e Ciavardini, da sempre contestate dalla destra.

Invece non è così. Quelle carte, ora liberamente consultabili all’Archivio Centrale dello Stato, non avvalorano affatto un movente del genere, come da anni si sente invece ripetere dai tanti fautori (politici, storici, giornalisti, ricercatori) della cosiddetta “pista palestinese”, archiviata già nel 2015 dai magistrati bolognesi. E anzi, se lette in parallelo con precisi passaggi giudiziari, dimostrano che la trattativa sottotraccia tra l’Italia e i palestinesi si era conclusa con successo già un mese prima della strage alla stazione. Sono carte che dunque non consentono tentativi politici di riscrittura della storia.

Ricostruzioni fuorvianti

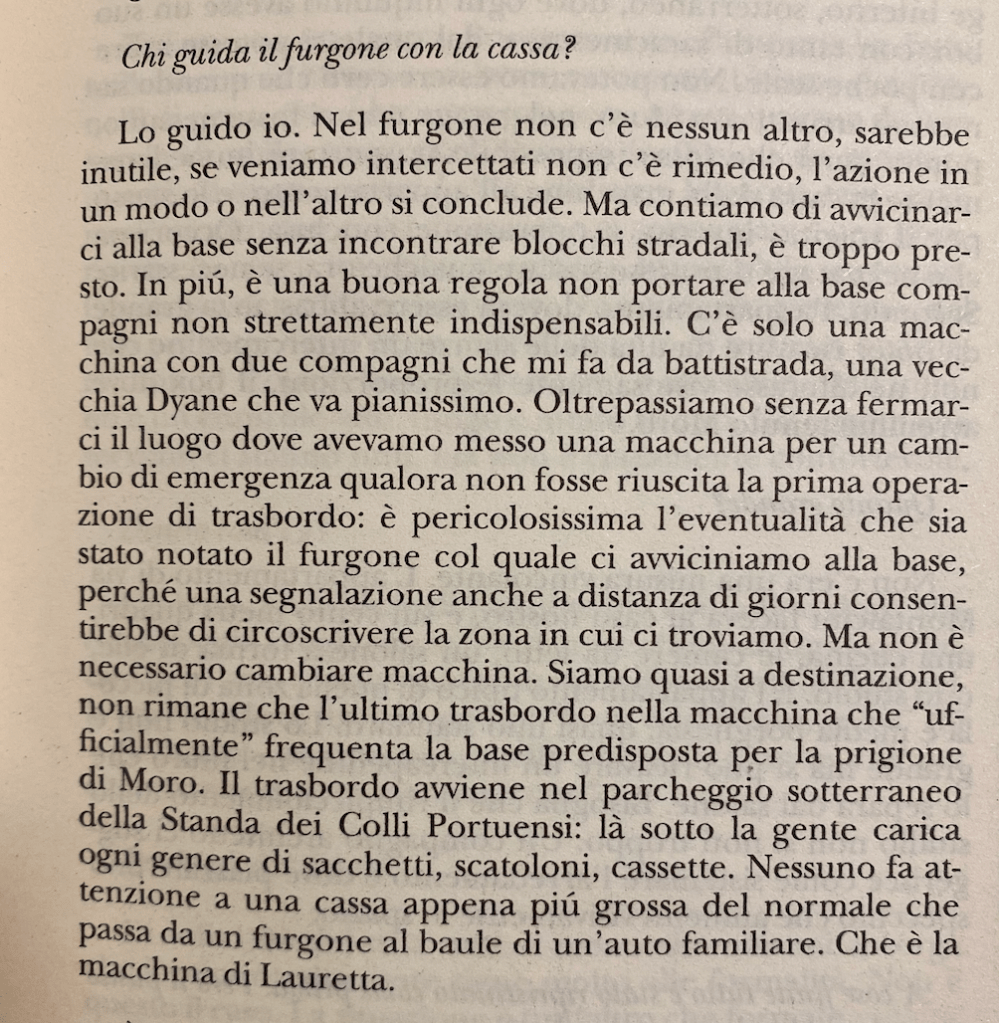

Tutto trae origine dal sequestro di due lanciamissili Sa-7 Strela privi di armamento e dall’arresto, appunto a Ortona in Abruzzo nella notte tra il 7 e l’8 novembre 1979, di tre autonomi del collettivo del Policlinico di Roma (Daniele Pifano, Giorgio Baumgartner e Luciano Nieri) che li trasportavano: li tradì un controllo casuale dei carabinieri. Inconsapevoli del contenuto della cassa, erano stati chiamati in aiuto in extremis da Abu Anzeh Saleh, militante del Fplp, pure lui arrestato poco dopo. La vicenda è al centro delle informative di quel periodo di Giovannone, carte visionate (con obbligo di riservatezza) da alcuni membri della Commissione parlamentare d’inchiesta Moro 2 già dal 2016. Venendo meno all’impegno, il senatore del centrodestra Carlo Giovanardi, sostiene da anni che in quelle carte è scolpita la verità sulle stragi di Ustica e Bologna: in particolare un cablo del 27 giugno 1980, in cui si annunciava da parte del Fplp la ripresa dell’iniziativa contro obiettivi italiani.

Nel giugno scorso il Comitato consultivo (istituito presso la Presidenza del Consiglio) che vigila sulle attività di desecretazione e versamento dei fondi archivistici delle Direttive Prodi, Renzi e – ultima – Draghi dell’agosto 2021, ha deciso di togliere il segreto e versare all’Archivio Centrale dello Stato il carteggio, peraltro già visionato dai magistrati romani impegnati sulla vicenda di Ustica. E come recita la relazione del Comitato, datata 12 ottobre 2022, è stato fatto proprio per rispondere «all’esigenza di escludere ricostruzioni fuorvianti del tragico evento, spesso oggetto di strumentalizzazione».

Richieste accolte

Il fascicolo, di 32 documenti, riporta in copertina il titolo “Vicenda Giovannone-Olp”. E non contiene alcun elemento che possa ricondurre alle stragi di Ustica e Bologna. Quei documenti dimostrano invece che la crisi dei lanciamissili palestinesi fu negoziata con grande abilità dal colonnello Giovannone e risolta già un mese prima dell’attentato alla stazione, con il rinvio del processo d’appello, venendo incontro alle richieste palestinesi.

Il processo fu addirittura rinviato altre due volte (novembre 1980 e giugno 1981, per poi finalmente tenersi a gennaio 1982): questa fu infatti la strategia individuata dal governo, e concordata con i palestinesi, per consentire la scarcerazione nell’agosto del 1981 di Saleh, grazie al superamento dei limiti di custodia cautelare.

Successivamente le condanne vennero ridotte per tutti e quattro gli imputati nel corso del processo d’appello: esattamente come richiesto dal Fplp. I palestinesi non hanno dunque mai avuto alcuna ragione per rompere gli accordi presi nel 1973, cioè il cosiddetto “Lodo Moro”.

Caso risolto

Le informative di Giovannone da Beirut vanno di pari passo con l’andamento processuale della vicenda di Ortona. Ed è una lettura inequivocabile. Lo spazio non consente qui di dettagliare il contenuto dei 32 documenti: i lettori potranno trovarlo da oggi sul blog Insorgenze.net (prima puntata), in un’inchiesta in più puntate.

L’appunto del Sismi datato 2 luglio 1980, lo si è detto, è quello che sancisce la soluzione della crisi. È attribuibile al generale Armando Sportelli, nome in codice “Sirio”, che riceveva le informative da Beirut. L’appunto, «per il signor direttore del Servizio» (il generale Giuseppe Santovito), riferisce i diversi interventi compiuti da Giovannone, a nome dello stesso Santovito, sul capo di gabinetto del ministro della Giustizia, il 15 maggio, il 30 giugno e l’1 luglio.

E qualcuno nel frattempo si mosse. Scritto a matita, sul documento si legge infatti: «Visto dal DS [Direttore del Servizio] il mattino del 2 luglio 1980. Processo rinviato». Era avvenuto proprio quella mattina, fu spostato a novembre: come chiedevano i palestinesi. Il caso era quindi stato risolto.

La verità che manca

La soluzione della crisi con l’Fplp fu insomma il frutto di una sofisticata strategia procedurale: le continue richieste di rinvio avanzate dalla difesa, sostenute dall’azione di moral suasion del governo (attivato dal Sismi) sulla magistratura, avevano consentito l’allungamento dei termini di custodia preventiva dei tre autonomi, ma non di Saleh, il cui avvocato non aveva mai presentato alcuna richiesta in merito.

Una mossa che fa supporre che la difesa del palestinese fosse a conoscenza delle trattative. Nell’ultimo documento del carteggio, il trentaduesimo del 19 agosto 1982 inviato al Cesis, il Sismi attesta che l’ultimo attentato palestinese «risale al 17 dicembre 1973» (cioè la strage di Fiumicino) e che i transiti di armi non erano previsti nell’accordo originario, che riguardava solo la “neutralizzazione” del territorio italiano.

In questi giorni, peraltro, qualcuno ha già sostenuto che quel passaggio del documento altro non sarebbe che una excusatio non petita. Mentre l’assenza, nelle carte di Giovannone ora desecretate, di documenti del periodo tra il 2 luglio 1980 (quando la crisi di Ortona si era risolta) e il 25 settembre dello stesso anno, indicherebbe la sparizione di altri cablo.

Quasi una estrema linea del Piave, dopo che per anni è stato sostenuto che in quelle informative stava una verità indicibile sulla strage, mentre ora si sa che non è così. Perché è vero che il totale delle carte di Giovannone comprende 250 documenti, ma lo è altrettanto che i 32 ora versati all’Archivio Centrale dello Stato – come sanno bene proprio quei parlamentari che visionarono l’intero carteggio – ne costituiscono il fulcro.

Nessun legame

La citazione delle informative di Giovannone, in questi anni, si è sempre arrestata sulla soglia del 27 giugno 1980: circostanza curiosa, visto che i commissari della “Moro 2” avevano invece potuto consultarli tutti, anche quelli successivi. Ma evidentemente non conveniva citarli.

Tanto che nessuno rilanciò un altro appunto del Sismi del 15 giugno 1981, diffuso nel luglio 2020 su una testata online: citando Giovannone, si attestava infatti che, a quella data, non si doveva fare «più affidamento sulla sospensione delle operazioni terroristiche in Italia e contro interessi e cittadini italiani, decisa dal Fplp nel 1973».

Sospensione che quindi continuava a reggere, nonostante il tira e molla sulla questione Ortona (si era all’ennesimo rinvio del processo d’appello), dimostrando che le minacce non si erano concretizzate. Mentre dalla strage di Bologna era passato quasi un anno. Una prova dunque contro la tesi di un legame tra la vicenda dei missili e la bomba alla stazione.

Tesi smentite

Lo scorso 22 luglio, a dare notizia della desecretazione, era stato Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna: «Doveva esserci la verità completa sulla cosiddetta pista palestinese, ma non c’è niente», disse. Non lo prese sul serio Enzo Raisi, ex deputato di Alleanza nazionale, bolognese: «Mente sapendo di mentire», replicò, sostenendo che «i documenti veri», quelli letti dai membri della “Moro 2”, erano «atti del 1980, dai missili Strela alla strage alla stazione».

E sono appunto quelli ora consultabili, che arrivano addirittura fino all’agosto 1982. Quando le carte di Giovannone, ormai quasi quattro anni fa, finirono al centro della polemica sulla strage di Bologna, disse la sua anche Giorgia Meloni. E sostenne che «la rivelazione dei documenti del Sismi di Beirut relativi all’estate del 1980 conferma la necessità e l’urgenza della desecretazione dei documenti relativi alla strage di Bologna e al “Lodo Moro”. Lo scorso 2 agosto, ancora a capo solo di un partito, affermò invece che «gli 85 morti e gli oltre 200 feriti meritano giustizia, per questo continueremo a chiederla insieme alla verità». Neppure lei s’era accorta che Draghi aveva già desecretato il dossier. Chissà che cosa dirà il prossimo 2 agosto.