L’ex-membre des Brigades rouges Paolo Persichetti critique la mise en scène, à Rome, de la traque des anciens militants d’extrême gauche

Le monde

Aujourd’hui âgé de 56 ans, Paolo Persichetti a milité dans les rangs des Brigades rouges-Union des communistes combattants (BR-UCC), dans les années 1980. Après un premier séjour en prison en Italie et un acquittement, il s’installe en France en 1991. Condamné en appel à vingt-deux ans de prison pour «participation à une bande armée» et «complicité morale dans un homicide», il est extradé en 2002 vers l’Italie, où il terminera sa peine en avril 2014.

Il s’insurge contre le traitement dont a fait l’objet Cesare Battisti depuis son arrestation en Bolivie, et l’utilisation politique par le gouvernement italien de la traque des anciens militants d’extrême gauche installés en France depuis le début des années 1980.

Lundi 14 janvier, Cesare Battisti a atterri à l’aéroport de Ciampino, accueilli par deux ministres et une foule de journalistes. Que vous a inspiré cette scène?

Paolo Persichetti: D’abord, les conditions générales de sa remise aux autorités italiennes restent obscures. La Bolivie n’a respecté aucune procédure, ni d’extradition ni d’expulsion. Ils ont évité de le faire repasser par le Brésil, comme cela aurait été logique compte tenu de la procédure, dans le but de l’empêcher de bénéficier, mécaniquement, d’une réduction de sa peine à trente ans de prison en vertu d’un accord conclu entre Rome et Brasilia.

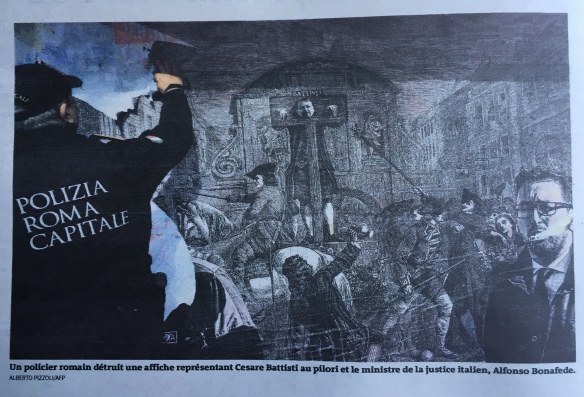

Puis, il y a les images de l’aéroport de Ciampino, qui étaient répugnantes. Battisti a été exhibé comme un trophée de chasse. Quelque chose de moyenâgeux rappelant l’époque des supplices publics. Deux ministres, dont un qui paradait en costume de policier, se sont invités pour assister à la scène. Sans parler de la vidéo ignoble qu’a mis en ligne le ministre de la justice, Alfonso Bonafede, le lendemain.

Cette capture vous a nécessairement rappelé des choses…

Dans les trois cas où l’Italie est arrivée à ramener dans ses propres geôles des exilés, mon propre cas en 2002, celui de Rita Algranati en 2004 et maintenant celui de Battisti, les remises se sont toujours déroulées en contournant les lois internationales.

Le soir du 24 août 2002, j’ai été arrêté dans le hall d’un immeuble à Paris, alors que j’allais dîner chez des amis. J’ai été emmené au siège de la DNAT [Division nationale antiterroriste], où je suis resté menotté comme un cheval à un anneau accroché au mur, puis, vers minuit, j’ai été mis dans une voiture en direction de l’Italie. Au but d’une folle course dans cette nuit noire, j’ai été échangé sous le tunnel du Mont-Blanc.

Le lendemain soir, j’étais en prison à Rome, mais la surprise est arrivée quand on m’a accusé d’avoir pris part au meurtre de Marco Biagi, un conseiller du ministre du travail d’alors. Accusation sans fondement, car au moment des faits, je tenais un cours dans la salle B224 de l’université de Saint-Denis, face à une vingtaine d’étudiants.

Il s’agissait d’une violation de la convention européenne sur les extraditions: la France, qui était parfaitement au courant des intentions de la magistrature italienne, aurait dû demander une nouvelle demande d’extradition et l’Italie ne pouvait pas m’inculper sans l’autorisation française. Ils savaient très bien que devant les juges, les accusations italiennes se seraient écroulées.

Votre retour en Italie avait-il donné lieu à une mise en scène comparable ?

J’ai eu droit, moi aussi, à une surmédiatisation avec la différence que les médias n’ont été avertis que quand j’étais déjà à Turin. La presse n’a été convoquée que pour filmer mon passage dans la cour de la questura. Les jours suivants, les journaux racontaient que Berlusconi et son gouvernement, réunis dans sa villa de Sardaigne, avaient sorti le champagne à l’annonce de mon arrestation.

![]() La rentrée de Battisti a été annoncée à l’avance, ce qui a permis une mise en scène théâtrale très soignée: défilé des équipes spéciales des différentes polices, directs TV, radios et réseaux sociaux… Ça a été l’événement médiatique du moment. Il faudrait tout de même rappeler que fin 2017, lorsque l’un des auteurs de l’attentat de Brescia [8 morts et 102 blessés, en 1974], Maurizio Tramonte, un militant d’extrême droite proche des services secrets, a été ramené au Portugal, l’opération s’est déroulée dans l’anonymat le plus absolu. Pendant des années, on a raconté au pays que les attentats à la bombe étaient l’œuvre des Brigades rouges. On a réécrit l’histoire.

La rentrée de Battisti a été annoncée à l’avance, ce qui a permis une mise en scène théâtrale très soignée: défilé des équipes spéciales des différentes polices, directs TV, radios et réseaux sociaux… Ça a été l’événement médiatique du moment. Il faudrait tout de même rappeler que fin 2017, lorsque l’un des auteurs de l’attentat de Brescia [8 morts et 102 blessés, en 1974], Maurizio Tramonte, un militant d’extrême droite proche des services secrets, a été ramené au Portugal, l’opération s’est déroulée dans l’anonymat le plus absolu. Pendant des années, on a raconté au pays que les attentats à la bombe étaient l’œuvre des Brigades rouges. On a réécrit l’histoire.

Que sait-on des conditions de détention de Cesare Battisti ?

Une fois débarqué à Rome, il a été renvoyé à la prison d’Oristano, en Sardaigne. Il était tellement chamboulé qu’une fois arrivé sur place il a demandé dans quelle partie du monde il se trouvait… Cette prison n’a pas été choisie au hasard: elle est une des plus dures du pays. Elle se trouve de plus dans une île, alors que sa famille vit sur le continent. Une façon d’amplifier l’isolement, de rendre difficiles les parloirs et les visites des organismes de contrôle.

Battisti a été placé à l’isolement diurne pour six mois dans un lieu séparé de la prison. On lui a préparé une sorte de «41 bis» sur mesure [un régime d’isolement total, prévu pour les mafieux les plus dangereux, que la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié de «torture»], quelque chose d’absolument illégal. D’ailleurs, c’est le type de traitement qu’attend tout réfugié ramené en Italie: moi aussi, j’ai fait quatre mois et demi d’isolement.

Matteo Salvini [le ministre de l’intérieur italien] lui-même a annoncé qu’il n’y aurait aucun aménagement de peine, et que Cesare Battisti allait pourrir en prison jusqu’à la fin de sa vie. Une façon de mettre sous pression les juges d’exécution des peines. Comme cela m’est arrivé à moi, il devra répondre d’un «délit d’exil». Ils lui reprocheront la soi-disant «doctrine Mitterrand» et la décision de Lula [ex-président brésilien] de ne pas l’extrader. Tout parcours d’intégration en France et au Brésil sera interprété à l’envers, comme une circonstance aggravante…

Les juges deviennent fous face à cette question de la fuite et de l’exil. On m’a reproché d’avoir écrit un livre sur les dessous de mon extradition [Exil et Châtiment,Textuel, 2005], et même d’avoir fait en France un diplôme d’études approfondies sur la «Judiciarisation de la démocratie». Le châtiment qui attend tout exilé, c’est la destruction de tout ce qu’il était arrivé à reconstruire. Ils doivent démontrer que la seule chose possible pour les révoltés des années 1970, c’est un emprisonnement infini, sans possibilité de sortie.

Matteo Salvini, et après lui tout le gouvernement italien, a annoncé qu’ils ne comptaient pas en rester là, et s’apprête à demander l’extradition d’autres personnes recherchées par la justice italienne, dont la plupart sont en France.

En 2004, la justice française avait accepté l’extradition de Battisti contre la promesse que l’Italie modifie sa loi sur la contumace, permettant à Battisti et aux autres dans la même situation d’espérer un nouveau procès. Le Brésil avait, lui, donné son accord pour l’extradition en échange d’une commutation de la perpétuité à trente ans de prison [la peine maximale prévue par le code pénal brésilien]. En Italie, aucun de ces engagements n’a été respecté. Au contraire, ils l’ont enfermé et ils ont jeté les clés de sa cellule.

Je pense que la France doit soigneusement réfléchir à toute requête venant de l’Italie. Il a fallu cinq ans à l’Italie, après la guerre, pour amnistier les crimes des fascistes, six ans à la France pour les crimes de l’OAS durant la guerre d’Algérie. Aujourd’hui, on est à plus de quarante ans de l’affaire Moro. C’est le temps de l’histoire, pas du châtiment.

confronti dei fuoriusciti riparati in Francia. Tra questi il primo a cadere nella rete è stato Cesare Battisti, attorno alla cui vicenda si è aperta un‘accesissima disputa giuridica e storica che ha chiamato in causa temi molto rilevanti: l’esercizio o meno della giustizia d’eccezione, il rapporto con il passato, il ruolo e l’uso politico della memoria; oppure questioni etiche come l’evocazione del male, il problema della colpa e dell’eventuale elaborazione sociale del lutto. Una discussione ampia e dai toni spesso crudi, a volte persino impropri e caricaturali, che dimostra come i passati rivoluzionari fatichino a diventare storia. Adagiati nel limbo della rimozione periodicamente vedono schiudersi le porte dell’inferno che risucchia brandelli di vita, trascina esistenze sospese. Lasciti, residui d’epoche finite che non diventano memoria, ma sono solo ostaggio di quel che riserverà la storia. Non un passato che torna ma un futuro che manca. Oltre trent’anni ci separano dall’inizio della lotta armata, almeno quindici dalla sua conclusione, riconosciuta con documenti politici e dichiarazioni ufficiali, tra il 1987 e il 1989, dagli stessi protagonisti. L’80% dei prigionieri è in carcere da un periodo che oscilla tra i 21 e i 26 anni; i restanti almeno da 16. Poi ci sono i casi estremi, come quello di Paolo Maurizio Ferrari rinchiuso da trent’anni. Tutto ciò non appaga affatto i partigiani della certezza della pena. I fautori della legalità ritengono, infatti, che vi siano tuttora conti aperti, anche quando le indagini hanno dimostrato che i due attentati del 1999 e del 2002, venuti inaspettatatamente ad interrompere oltre un decennio di silenzio, nulla hanno a che vedere con il passato e tanto meno con un fantomatico “santuario francese”, inizialmente accreditato dalle autorità per giustificare le estradizioni. La coazione a ripetere vuoti gesti del passato, era solo l’opera di un piccolo gruppo che ha trovato conforto nei suoi propositi grazie alla rimozione degli anni 70, al rifiuto ostinato dell’amnistia che ha congelato il tempo e cristallizzato le epoche, tentando di impedire a quel sapere incarcerato, a quelle esperienze sotto chiave o esiliate, di far valere le ragioni dell’irriproducibilità e inattualità dei modelli di lotta armata trascorsi.

confronti dei fuoriusciti riparati in Francia. Tra questi il primo a cadere nella rete è stato Cesare Battisti, attorno alla cui vicenda si è aperta un‘accesissima disputa giuridica e storica che ha chiamato in causa temi molto rilevanti: l’esercizio o meno della giustizia d’eccezione, il rapporto con il passato, il ruolo e l’uso politico della memoria; oppure questioni etiche come l’evocazione del male, il problema della colpa e dell’eventuale elaborazione sociale del lutto. Una discussione ampia e dai toni spesso crudi, a volte persino impropri e caricaturali, che dimostra come i passati rivoluzionari fatichino a diventare storia. Adagiati nel limbo della rimozione periodicamente vedono schiudersi le porte dell’inferno che risucchia brandelli di vita, trascina esistenze sospese. Lasciti, residui d’epoche finite che non diventano memoria, ma sono solo ostaggio di quel che riserverà la storia. Non un passato che torna ma un futuro che manca. Oltre trent’anni ci separano dall’inizio della lotta armata, almeno quindici dalla sua conclusione, riconosciuta con documenti politici e dichiarazioni ufficiali, tra il 1987 e il 1989, dagli stessi protagonisti. L’80% dei prigionieri è in carcere da un periodo che oscilla tra i 21 e i 26 anni; i restanti almeno da 16. Poi ci sono i casi estremi, come quello di Paolo Maurizio Ferrari rinchiuso da trent’anni. Tutto ciò non appaga affatto i partigiani della certezza della pena. I fautori della legalità ritengono, infatti, che vi siano tuttora conti aperti, anche quando le indagini hanno dimostrato che i due attentati del 1999 e del 2002, venuti inaspettatatamente ad interrompere oltre un decennio di silenzio, nulla hanno a che vedere con il passato e tanto meno con un fantomatico “santuario francese”, inizialmente accreditato dalle autorità per giustificare le estradizioni. La coazione a ripetere vuoti gesti del passato, era solo l’opera di un piccolo gruppo che ha trovato conforto nei suoi propositi grazie alla rimozione degli anni 70, al rifiuto ostinato dell’amnistia che ha congelato il tempo e cristallizzato le epoche, tentando di impedire a quel sapere incarcerato, a quelle esperienze sotto chiave o esiliate, di far valere le ragioni dell’irriproducibilità e inattualità dei modelli di lotta armata trascorsi. In realtà l’esperienza italiana ha innovato il repertorio classico dello stato d’eccezione, mettendo in pratica un modello molto diverso da quella situazione di “sospensione” o “vuoto” del diritto di cui ha recentemente scritto il filosofo Giorgio Agamben (Lo stato d’eccezione , Bollati Boringhieri 2003). L’Italia non ha affatto sospeso il diritto ordinario; non ha avuto bisogno di dotarsi di giurisdizioni speciali (troppo forte era il ricordo del tribunale speciale fascista). Al contrario ha stravolto, deformato, inquinato il diritto penale corrente, camuffando sapientemente l’eccezione e rendendola in questo modo permanente. L’Italia ha fatto a meno di giudici militari perché, sotto la toga, la magistratura ordinaria ha indossato l’uniforme dello Stato etico, sposando una vocazione purificatrice e combattente del proprio ruolo, dotandosi di un potentissimo arsenale penale speciale. Larghi settori della società italiana rimproverano i prigionieri e in rifugiati di non aver mai fatto atto di pubblico pentimento e per questo di aver eluso il senso di colpa, mantenendo per giunta un atteggiamento ambiguo nei confronti di una cultura politica che non esclude il ricorso alla violenza. Il superamento del passato resta ancora un terreno di controversia. Ciò che per i prigionieri e i rifugiati è oramai storia, materia d’indagine e inchieste serrate, da discutere con le tecniche fredde e puntigliose delle scienze sociali; per i media, per la quasi totalità del ceto politico e per larghi settori della società civile è tuttora una ferita aperta, una piaga viva che non può e non deve cicatrizzarsi. Allo scandaglio del lavoro storico si contrappone la venerazione di una memoria trasfigurata nel culto di un dolore non riassorbibile. Al lavoro d’incorporazione del passato, doloroso e conflittuale, si sostituisce un atteggiamento di rifiuto che fa del passato una trincea su cui attestarsi. L’elaborazione del lutto diventa in questo modo, secondo una consolidata tradizione inquisitoriale, uno strumento di bonifica delle coscienze, che aggiunge alla sanzione sui corpi anche la correzione delle menti. Un percorso a senso unico che pretende di imporre i valori dei vincitori come l’orizzonte della maturità.

In realtà l’esperienza italiana ha innovato il repertorio classico dello stato d’eccezione, mettendo in pratica un modello molto diverso da quella situazione di “sospensione” o “vuoto” del diritto di cui ha recentemente scritto il filosofo Giorgio Agamben (Lo stato d’eccezione , Bollati Boringhieri 2003). L’Italia non ha affatto sospeso il diritto ordinario; non ha avuto bisogno di dotarsi di giurisdizioni speciali (troppo forte era il ricordo del tribunale speciale fascista). Al contrario ha stravolto, deformato, inquinato il diritto penale corrente, camuffando sapientemente l’eccezione e rendendola in questo modo permanente. L’Italia ha fatto a meno di giudici militari perché, sotto la toga, la magistratura ordinaria ha indossato l’uniforme dello Stato etico, sposando una vocazione purificatrice e combattente del proprio ruolo, dotandosi di un potentissimo arsenale penale speciale. Larghi settori della società italiana rimproverano i prigionieri e in rifugiati di non aver mai fatto atto di pubblico pentimento e per questo di aver eluso il senso di colpa, mantenendo per giunta un atteggiamento ambiguo nei confronti di una cultura politica che non esclude il ricorso alla violenza. Il superamento del passato resta ancora un terreno di controversia. Ciò che per i prigionieri e i rifugiati è oramai storia, materia d’indagine e inchieste serrate, da discutere con le tecniche fredde e puntigliose delle scienze sociali; per i media, per la quasi totalità del ceto politico e per larghi settori della società civile è tuttora una ferita aperta, una piaga viva che non può e non deve cicatrizzarsi. Allo scandaglio del lavoro storico si contrappone la venerazione di una memoria trasfigurata nel culto di un dolore non riassorbibile. Al lavoro d’incorporazione del passato, doloroso e conflittuale, si sostituisce un atteggiamento di rifiuto che fa del passato una trincea su cui attestarsi. L’elaborazione del lutto diventa in questo modo, secondo una consolidata tradizione inquisitoriale, uno strumento di bonifica delle coscienze, che aggiunge alla sanzione sui corpi anche la correzione delle menti. Un percorso a senso unico che pretende di imporre i valori dei vincitori come l’orizzonte della maturità. qualcosa che racchiude il massimo d’irrealismo politico e d’immoralità etica. Strano destino quello di un istituto nato con la democrazia ateniese e divenuto

qualcosa che racchiude il massimo d’irrealismo politico e d’immoralità etica. Strano destino quello di un istituto nato con la democrazia ateniese e divenuto