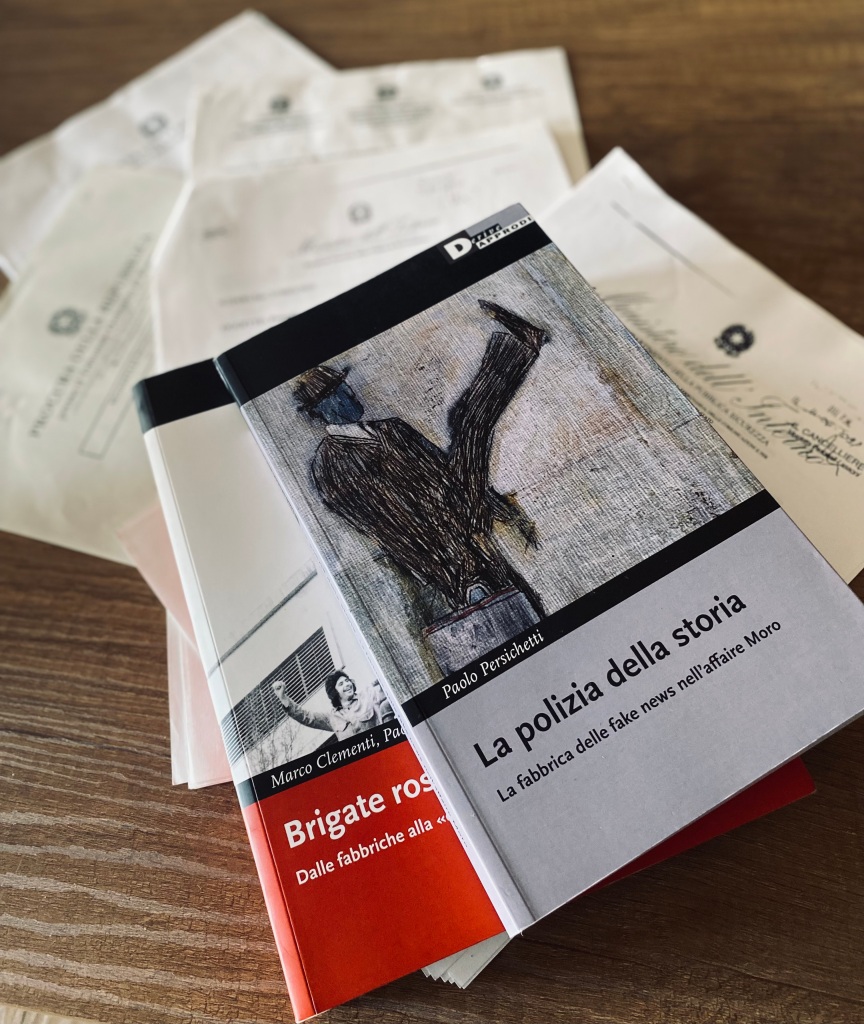

Recensioni – La Polizia della storia, la fabbrica delle fake news dall’affaire Moro, Paolo Persichetti, Deriveapprodi aprile 2022, pp. 281

Vincenzo Morvillo, 14 dicembre 2022 Contropiano

«Qualcuno doveva aver diffamato Josef K. perché, senza che avesse fatto nulla di male, una mattina venne arrestato». Si tratta, com’è noto, del celebre incipit de Il Processo di Franz Kafka.

E queste parole ci tornano alla mente sin dalle prime righe di La Polizia della Storia, il libro-denuncia scritto dal compagno ed amico Paolo Persichetti:

«La mattina dell’8 Giugno, dopo aver lasciato i miei figli a scuola,sono stato fermato per strada da una pattuglia della Digos e scortato nella mia abitazione, dove ad attendermi c’erano altri agenti appartenenti a tre diversi servizi della Polizia di Stato: Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Digos e Polizia Postale».

Da quel momento, la vita di Paolo si è trasformata in una traslazione realistica e angosciante della vicenda di Josef K, narrata dallo scrittore praghese.

Accusato in prima istanza di “associazione sovversiva”, senza che abbia messo in atto alcuna azione tesa al sovvertimento dello Stato.

Poi, di aver divulgato fantomatico “materiale secretato” della Seconda Commissione Moro: materiale che secretato non era, considerato che le bozze delle diverse relazioni stese dalla Commissione circolavano tra le redazioni dei giornali e che tutta la documentazione dell’inchiesta era destinata alla divulgazione pubblica.

Infine, di “favoreggiamento” per aver tenuto contatti con ex brigatisti – nella fattispecie Alvaro Loiacono che a sua volta conversava con Alessio Casimirri – condannati per il sequestro Moro oltre quarant’anni fa.

Il primo ha scontato la pena in Svizzera in quanto cittadino elvetico. Il secondo è fuggito in Nicaragua fin dall’inizio degli anni ’80, dove vive da uomo libero.

Il primo ha scontato la pena in Svizzera in quanto cittadino elvetico. Il secondo è fuggito in Nicaragua fin dall’inizio degli anni ’80, dove vive da uomo libero.

Ex Br oramai settantenni, che Persichetti utilizza come “fonti vive” per il suo lavoro di ricercatore e storico. Ma che per la Polizia della Storia e per la Magistratura italiana altro non sarebbero che sovversivi “in servizio attivo” che Paolo starebbe “favorendo”, passando loro informazioni.

Ex Br oramai settantenni, che Persichetti utilizza come “fonti vive” per il suo lavoro di ricercatore e storico. Ma che per la Polizia della Storia e per la Magistratura italiana altro non sarebbero che sovversivi “in servizio attivo” che Paolo starebbe “favorendo”, passando loro informazioni.

Informazioni di cui, naturalmente, l’intera cittadinanza italiana può venire a conoscenza, semplicemente con un click su Google.

Una trama grottesca e surreale, come quella del kafkiano processo intentato ai danni di Josef K.

Ed infatti, a Persichetti, nel narrare la sua assurda vicenda – nella prima parte del libro – non difettano toni ironici e sarcastici, indirizzati agli organi repressivi e di prevenzione di uno Stato che, francamente, si fa fatica a definire “democratico”.

Organi inquirenti, repressivi e di prevenzione i quali, più che individuare una fattispecie di reato, sembrano andare all’astratta ricerca di una qualsivoglia colpa da addebitare a Paolo. Una colpa che andrebbe ricercata, ça va sans dire, tra le carte e i documenti del suo archivio.

Archivio nel quale, tenetevi forte, sarebbe celato l’ultimo dei misteri sul Caso Moro. La madre di tutte le cospirazioni. La Verità di tutte le Verità.

Difficile evitare un po’ di sarcasmo nei confronti dell’azione di Polizia e Magistratura, leggendo le pagine in cui Paolo racconta questa sua surreale vicenda.

Come quelle in cui scrive del modo in cui gli inquirenti siano addirittura arrivati a clonare il cellulare dell’avvocato Davide Steccanella. Importante penalista meneghino, scrittore, autore di un corposo volume sulla storia della lotta armata in Italia, difensore di Cesare Battisti, Steccanella si è trovato intercettato sol perché in contatto con Persichetti.

Come quelle in cui scrive del modo in cui gli inquirenti siano addirittura arrivati a clonare il cellulare dell’avvocato Davide Steccanella. Importante penalista meneghino, scrittore, autore di un corposo volume sulla storia della lotta armata in Italia, difensore di Cesare Battisti, Steccanella si è trovato intercettato sol perché in contatto con Persichetti.

Conclusione, come scrive lo stesso Paolo: «Digos e Polizia di Prevenzione ascoltavano le nostre conversazioni telefoniche che riferivano al Pm. Per tutti quei mesi, l’intera strategia difensiva costruita dall’avvocato Steccanella è stata intercettata permettendo alla Procura di conoscerla in anticipo ed entrare nei segreti della difesa».

Tecniche da Stato totalitario. Strategie da Stato di Polizia. Vietate espressamente da ogni codice di procedura, perché invalidano ogni possibile difesa giudiziaria; ossia legale.

Altro che Urss e Ddr, Le vite degli altri sono qui. Sono le nostre!

La seconda parte del libro, volutamente più rapsodica, discontinua, non sempre coerente sul piano formale, ma disseminata di notizie fondamentali, dettagli storiografici significativi ed essenziali spunti di riflessione, è interamente dedicata al cosiddetto Caso Moro.

Paolo sembra voler dar fondo a tutta la sua intensa attività di ricerca, sembra quasi grattare la crosta della memoria per riversare sul foglio ogni micro-frammento storiografico riguardante quella vicenda.

La sua ci appare un’opera di resistenza e di sfida democratica ad istituzioni totalitarie, che vorrebbero mettere il bavaglio a lui e alla Storia.

Istituzioni orwelliane che pretenderebbero di tacitare la libera espressione del pensiero, soprattutto se essa riguarda un passato che il Potere deve necessariamente porre nell’oblio dei tempi.

Pena il riconoscimento politico di una forza rivoluzionaria che mise in crisi le fondamenta stesse dello Stato borghese.

Ricercatore e Storico, Paolo è dunque vittima, dal giugno 2021, di un attacco concentrico e senza precedenti, portato da Polizia di Prevenzione, Digos e magistratura inquirente, contro la sua persona e la propria famiglia.

Il sequestro di tutto il materiale documentale, dell’archivio, delle fonti storiografiche, dei dispositivi elettronici e addirittura delle cartelle cliniche riguardanti Sirio, il figlio tetraplegico di Paolo e della compagna Valentina Perniciaro – anch’essa non risparmiata dal sequestro – costituiscono un intollerabile attentato alla libertà personale e alla ricerca storiografica, sciolta dai vincoli oppressivi imposti dal pensiero dominante.

Un attacco repressivo, il cui unico scopo “razionale” sembra quello di mettere il guinzaglio all’attività di ricostruzione della Verità storica – che Paolo conduce tenacemente da anni, insieme ad altri validi studiosi – incentrata sull’insorgenza degli anni ’70 e sul più clamoroso evento rivoluzionario, messo a segno da una organizzazione guerrigliera nel cuore dell’Occidente capitalista: il rapimento del Presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, ad opera delle Brigate Rosse.

Un evento che, da quaranta e più anni, è diventato la pietra angolare per la costruzione di una narrazione artificiosa della Repubblica Italiana, da cui viene espunto il conflitto di classe e completamente cancellato il quindicennio che – dall’inizio degli anni ’70 alla prima metà degli anni ’80 – ha visto un’intera generazione sollevarsi, anche in armi, contro il regime democristiano, lo Stato, la cultura borghese e contro il modello produttivo del Capitale imperante.

Un attacco repressivo, insomma, per continuare ad imporre una narrazione mistificante, preda del senso di colpa e dei deliri auto-vittimizzanti escogitati, dopo la morte di Moro, dagli ex dirigenti di Pci e Dc.

Una narrazione costruita a tavolino, con il piglio ottuso dell’ossessione cospirazionista, da parte di politici di basso profilo ma con l’ambizione di apparire, come il senatore Sergio Flamigni, il presidente della Seconda e inutile Commissione Moro – Giuseppe Fioroni – il senatore Gero Grassi.

Narrazione perpetuata anche da parte di magistrati posseduti dall’ideologia del complotto.

Da parte di “storici” al servizio di un partito. E di una pletora infinita di giornalisti – un paio di generazioni almeno, con poche ma molto apprezzabili eccezioni – tutti attratti dai facili guadagni (le “consulenze” con la trentennale “commissione parlamentare di inchiesta”), nonché dalla notorietà che la stesura di un libro o un surreale docufilm, infarciti di dietrologia sull’affaire Moro, hanno fin qui garantito.

Una narrazione, infine, il cui vero obiettivo è di natura eminentemente politica: il controllo dalla memoria collettiva rispetto a quel passato rivoluzionario, allo scopo di ipotecare presente e futuro.

Un presente e un futuro che – il potere spera – non abbiano mai più a confrontarsi con genuine aspirazioni o istanze di sovversione e di conflitto, contro l’impero della merce e del profitto. Contro il conformismo dell’intelletto e dell’anima. Affinché sia il Capitale l’unico orizzonte di senso.

Il libro di Paolo, come dicevamo, è quindi un coraggioso atto di testimonianza e di resistenza personale contro tutto questo.

E contro la repressione storiografica preventiva messa in campo dallo Stato Italiano.

* Il libro sarà presentato a Napoli, presso i locali del Civico7 Liberato, Giovedì 15 Dicembre, a partire dalle ore 18:30. Saranno presenti, con l’autore, il giornalista Fulvio Bufi (Corriere della Sera) e l’avvocato penalista Biagio Gino Borretti. Introduzione di Vincenzo Morvillo, della redazione di Contropiano