La giudiziarizzazione della eccezione (2)

Paolo Persichetti

da Carmilla on line

Pubblicato Dicembre 22, 2006 07:47 PM

Lo stato di eccezione postfordista

La «guerra asimmetrica», nuova categoria utilizzata in campo geopolitico per interpretare i conflitti dopo gli attentati del 11 settembre 2001, ha spinto l’amministrazione Bush a varare nuove modalità di applicazione dello stato di eccezione caratterizzate da misure stabili e permanenti, che pur salvaguardando regole e procedure prevedono la presenza di buchi neri, «zone grigie» in cui il confine tra legalità e illegalità resta incerto, «ambiti riservati davanti ai quali lo Stato di diritto arretra». Una sorta di doppio binario: legalità e diritti riconosciuti solo per una parte della popolazione e trattamenti differenziati per la restante.[14]

In egual modo, alcune tipologie di reato sfuggono al regime normale della legge. Un artificio che ha consentito di esportare lo stato di eccezione al di fuori dei sistemi politici territoriali e conservare all´interno delle frontiere nazionali soltanto la direzione strategica delle operazioni, disponendo una sorta di stato di eccezione extraterritoriale (in modo da poter sfuggire ai limiti eventualmente posti dalla sovranità della legge nazionale), secondo forme tipicamente postfordiste di organizzazione e divisione del lavoro repressivo: flessibile, modulabile, a macchia di leopardo, capace persino di delocalizzare ed esternalizzare le incombenze più triviali e compromettenti. Grandi agenzie private di sicurezza hanno ricevuto in appalto per i loro contractors la gestione o lo svolgimento di compiti che un tempo appartenevano alle tradizionali prerogative regie dello Stato, come la gestione di carceri, campi di prigionia, o le attività “non ortodosse” di raccolta delle informazioni.

È questo il caso dei campi di concentramento di Guantanamo e Diego-Garcia, della prigione irakena di Abu Ghraib o del «sistema di detenzione globale», la rete di prigioni segrete della Cia, sparse in Paesi compiacenti legati da accordi segreti con gli Usa,[15] nei quali risulta più agevole praticare torture e forme di imprigionamento e violazione dei diritti e delle garanzie della persona, dando vita in questo modo ad un vero e proprio mercato globale della sicurezza e ad una privatizzazione selvaggia dell’uso legittimo della forza e della guerra.[16]

Non sono mancate le operazioni speciali sotto copertura, tra queste i rapimenti (extraordinary rendition) in paesi terzi di persone considerate sospette (come nel caso dell´imam della moschea di via Quaranta a Milano, Abu Omar, sequestrato il 7 febbraio 2003 con la collaborazione di agenti del Sismi).[17] Lo stato di eccezione di diritto: un’aporia Alcune tradizioni ispirate ai principi del costituzionalismo democratico hanno provato a venir fuori da questo paradigma, tentando di dimostrare che non vi è affatto un legame di necessità tra la norma e la possibilità di una sua sospensione, riaffermando al contrario il principio della indivisibilità dello Stato di diritto. Questa filosofia alternativa allo stato di eccezione si ritrova – spiega Antoine Garapon – nelle opinioni dissidenti dei giudici inglesi, americani o israeliani che hanno contestato la massima ciceroniana Inter arma silent leges («quando le armi parlano la legge tace»).[18]

Anche questi oppositori al regime di eccezione ritengono i momenti di crisi un rivelatore, la circostanza in cui si manifesta il sovrano reale. Ma in netto contrasto con la tesi di Schmitt, reputano fondamentale respingere ogni rottura dell’ordinamento giuridico, e questo perché la prova della validità delle democrazie e della loro sovranità risiederebbe proprio nel mantenimento della loro continuità giuridica. In verità, queste concezioni non escludono affatto – comunque non hanno la forza per farlo – il ricorso all’eccezione, ma ripropongono soltanto forme (attenuate) di stato di eccezione fittizio, cioè legalmente controllato e limitato nello spazio e nel tempo, come è il caso del presidente della Corte suprema dello Stato di Israele, Aharon Barak, che introduce una differenza tra «democrazia difensiva» e «democrazia incontrollata». Secondo questa concezione, ad assicurare che la separazione tra pace e guerra non diventi talmente radicale da consentire ad esercito e servizi segreti d’agire senza limiti dovrebbe essere la magistratura: «non per sostituirsi alle decisioni strategiche, ma per fornire loro la cauzione del diritto e garantire a tutti il rispetto dei diritti fondamentali».[19]

Il giudice Sandra Day O’Connor, estensore della sentenza pronunciata dalla Corte suprema degli Stati Uniti il 28 giugno 2004 in merito ad un ricorso avanzato da un cittadino statunitense catturato in Afghanistan (Yasser Hamdi), ha scritto che «lo stato di guerra non è un assegno in bianco per il presidente quando si tratta dei diritti dei cittadini americani». Riconoscendo che la «legge patriottica» varata dal Congresso il 25 ottobre 2001 concede al presidente poteri supplementari per perseguire e arrestare i terroristi, ma non quello di detenere indefinitamente e senza giudizio un cittadino americano, si dice certa che «non vi sia alcuna ragione per dubitare che i tribunali, di fronte a soggetti sensibili, accordino la necessaria attenzione alle questioni della sicurezza nazionale che possono esistere in alcuni casi individuali proteggendo le libertà essenziali che restano in vigore anche nei periodi di pericolo».

Al riguardo Garapon ricorda un passaggio tuttora ritenuto un riferimento giurisprudenziale costante presso giurisdizioni di diverse parti del mondo, nel quale Lord Atkins affermava (1941): «nel bel mezzo del rumore delle armi, le leggi non restano silenziose. Esse possono cambiare ma continuano a parlare la stessa lingua in tempo di guerra come in tempo di pace. Che i giudici […] s’interpongano tra il soggetto e ogni tentativo di calpestare le sue libertà da parte del potere esecutivo, sempre pronto a ritenere che qualsiasi azione coercitiva è giustificata dal diritto, è stato sempre uno dei pilastri della libertà, uno dei principi della libertà».[20]

Garapon propone ancora altri esempi, ma la sostanza non cambia. Il concetto espresso è sufficientemente chiaro: lo stato di eccezione offre soltanto una garanzia illusoria. Se fornisce l’impressione di combattere più efficacemente il «flagello terrorista», esso in realtà discredita lo Stato di diritto: «questo svuotamento del diritto è una minaccia per la democrazia, che in questo modo viene eviscerata fino a trasformare quel ruolo di protezione contro la violenza indiscriminata, che ha giustificato in origine la presenza dello Stato, nel più grande pericolo per la sicurezza personale».[21]

Ma i meriti morali di questa cultura giuridica non solo si sono sempre scontrati con l’incapacità di sormontare le dinamiche storiche reali che hanno investito le democrazie costituzionali, le quali hanno ripetutamente dato spazio a momenti di eccezione, ma hanno introdotto, con la loro pretesa di ritenere la magistratura l’unico organo garante titolato alla verifica della necessità e dell’esercizio della emergenza, una variante concettuale dello stato di eccezione e una sua deriva concreta ancora più insidiose. Partendo da posizioni di contestazione della eccezione, queste concezioni formaliste non hanno svolto una vera azione di contrasto, ma sono diventate finalmente un altro luogo dove si è riversata quella eccezione che pretendevano respingere.

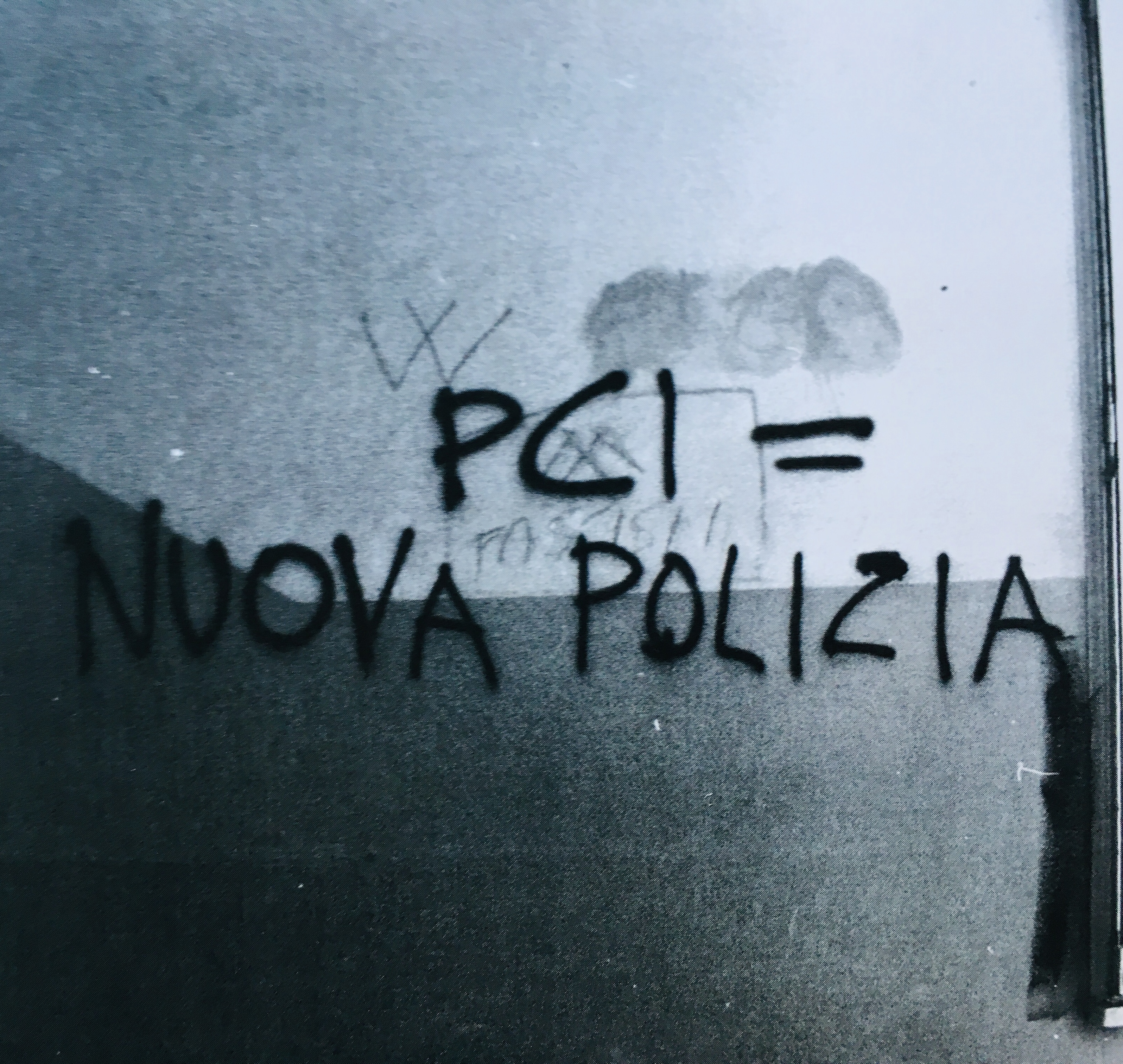

L’emergenza italiana: uno stato di eccezione giudiziario

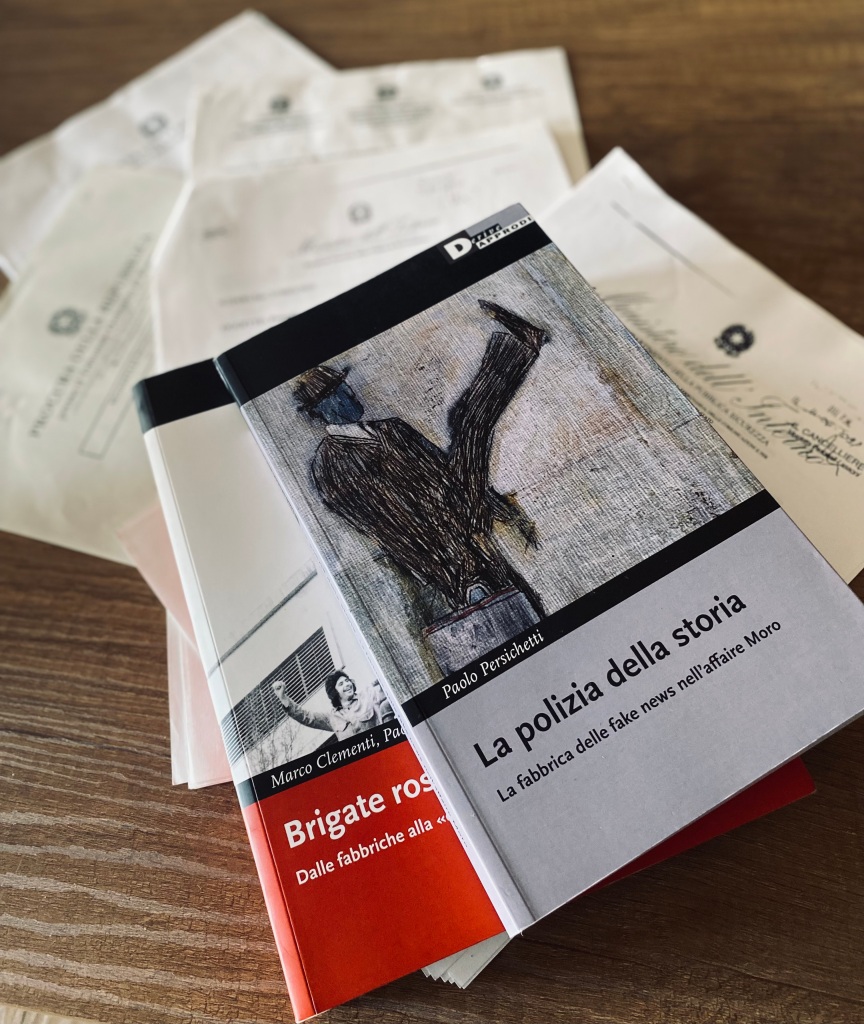

«Per tradizione costituzionale – afferma Angelo Panebianco – non siamo in grado di fare i conti con uno “stato di guerra” che non abbia i caratteri della guerra convenzionale classica. Non abbiamo gli strumenti per far convivere, come questa guerra sui generis richiederebbe, lo Stato di diritto e il riconoscimento dello “stato di eccezione” connesso alla gravità della minaccia. A differenza di altre democrazie, abbiamo conservato, a favore dell’esecutivo, ben poco dell’antica “prerogativa regia” (i mezzi mediante i quali, anche in democrazia, si governa lo stato di eccezione)». A dire il vero, aggiunge il professore ed editorialista del Corriere della Sera, «non sono mancate nella storia repubblicana situazioni in cui una qualche forma di “stato di eccezione” sia stata dichiarata. Brigate rosse, mafia: fenomeni affrontati con leggi speciali (la legislazione antiterrorismo, il 41 bis, ecc).

Ma il punto è che in Italia l’assenza di una prerogativa regia, dei poteri d’emergenza dell’esecutivo, fa sì che lo stato di eccezione possa essere riconosciuto solo se è la magistratura (non il governo e i suoi apparati) a gestirne forme e modalità. Ciò riflette lo stato dei rapporti di forza fra magistratura e classe politica».[22] Lamentando il fatto che in Italia lo stato di eccezione può essere riconosciuto solo se il suo controllo rimane nelle mani della magistratura, Panebianco tuttavia descrive l’aspetto specifico che esso ha assunto in questo paese a partire dalla fine degli anni Settanta. La sua particolarità risiede, infatti, nell’evoluzione della categoria della eccezione classica, che non si presenta più come una interruzione o una sospensione, totale o parziale, nel tempo e nello spazio, della legalità ordinaria a vantaggio di una legalità straordinaria, o con la creazione di spazi vuoti di diritto, come i campi d’internamento.

All’epoca, l’impossibilità di governare normalmente spinse il ceto politico-istituzionale a delegare alcuni suoi poteri alla magistratura. Profittando dell’assenza di uno stato di eccezione apertamente dichiarato e formalizzato, questa funzione supplettiva assunse progressivamente una dimensione ipertrofica. In questo modo l’eccezione italiana si è rivelata un fenomeno ancora più subdolo e insidioso poiché in grado di legittimarsi con maggiore efficacia attraverso la sua innovativa capacità d’integrare, e non più sospendere, il sistema giuridico-costituzionale, trasformandosi a tutti gli effetti in regola stabile e permanente attraverso il ricorso ad un vasto arsenale di leggi speciali e trattamenti differenziali. L’eccezione non si è posta più fuori dall’ordinamento, ma si è situata nell’ordinamento stesso, al punto che non è più possibile pensare di poter ripristinare la normalità giuridica poiché non vi è mai stata sospensione, ma unicamente ibridazione di più registri giuridici e penali, legislativi e procedurali, fino a determinare un groviglio inestricabile che non consente più alcun riassorbimento o fuoriuscita.

Un simulacro dello Stato di diritto ha preso forma a partire dalla sedimentazione successiva e stratificazione ripetuta di fasi replicate di emergenza. Verso la metà degli anni Ottanta, un dibattito dai contenuti ambigui si è aperto sui modi per «uscire dall’emergenza». In realtà, questa breve fase di post-emergenza ha coinciso con la stabilizzazione delle politiche della eccezione: «una operazione attraverso la quale il diritto speciale politico, epurato dei suoi aspetti più contingenti, è stato inserito nel corpo delle leggi cosiddette ordinarie, ricevendo al tempo stesso una nuova legittimazione».[23]

Questo ritorno ad una pretesa normalità ha permesso, in realtà, di preparare il terreno ad nuova moltiplicazione delle emergenze: antimafia, anticorruzione, antimmigrazione clandestina, L’azione politica si è tramutata in una rincorsa alla proliferazione delle emergenze che ha aperto la strada ad una nuova demagogia: il giustizialismo populista. Questo nuovo modello ha reso obsolete tutte le precedenti obiezioni legate alla natura extragiuridica dell’eccezione, poiché essa appartiene oramai interamente alle istituzioni giuridiche dello Stato costituzionale, grazie ad un singolare paradosso che fa del formalismo giuridico non più l’antagonista ma il ricettacolo della dottrina dell’emergenza.

L’introduzione di misure straordinarie e speciali a carattere permanente e atemporale, la cui giustificazione legale impone una messa in forma giuridica sempre più complessa, ha mascherato la rottura della norma: non potendo più far scomparire l’eccezione, la dottrina si è protesa sempre più ad assimilarla e costituzionalizzarla. Se nella eccezione classica si assisteva ad una rottura dell’equilibrio tradizionale della separazione dei poteri, col conseguente rafforzamento dell’esecutivo a discapito del legislativo e del giudiziario, l’eccezione avviata nell’Italia degli anni Settanta ha modificato questa morfologia tradizionale.

La novità assoluta è venuta dal rafforzamento del giudiziario, depositario di un potere di delega che nel tempo si è trasformato in una supplenza politica completa. AI punto che sarebbe più giusto parlare di stato di eccezione giudiziario, non solo perché si è creato un sistema penale ibrido, dove norma regolare e regola speciale convivono, si integrano e si sostengono reciprocamente, ma perché il giudiziario è diventato il centro del sistema, il nuovo sovrano che decide.[24]

Scriveva in proposito Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu: «Non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e dall’esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: infatti il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore».[25]

L’eccezione inconfessabile La netta differenza che i costituenti vollero marcare con l’esperienza dei tribunali speciali del fascismo li portò ad escludere dalla carta costituzionale qualsiasi richiamo allo stato di eccezione. Il lodevole intento contenuto nella lettera della Costituzione era però minato alla radice dalla presenza di un codice penale mai riformato, nel quale sopravviveva un amplissimo arsenale penale speciale concepito per essere applicato proprio dalle giurisdizioni di eccezione del regime fascista. Insomma un dispositivo schizofrenico, una doppiezza costitutiva mai risolta, fu all’origine dello Stato repubblicano.

Ciò ha favorito il proliferare nel tempo, soprattutto quando le circostanze storiche hanno posto la repubblica nata dalla Resistenza di fronte a fenomeni d’insorgenza politica e sociale di carattere rivoluzionario, il diffondersi di una ipocrisia emergenziale che, negando sul piano formale la possibilità che si potesse ricorrere a misure di stato di eccezione, di fatto sul piano sostanziale non solo faceva largo uso della legislazione speciale impiegata a suo tempo contro gli antifascisti, ma addirittura ne amplificava e inaspriva esponenzialmente la portata repressiva. La cultura del «compromesso storico» e il clima di «unità nazionale», diffuso nella seconda metà degli anni Settanta, e il ruolo di supplenza affidato alla magistratura, hanno quindi impedito di riconoscere la presenza di un clima di guerra civile, e la politicità dei gruppi rivoluzionari che avevano agito sul terreno della violenza e delle armi.

Al contrario, si è fatto in modo che la questione restasse confinata nell’ambito di una tipologia di diritto penale comune. Ma questo atteggiamento è stato poi ampiamente contraddetto sul piano pratico, Infatti, se si fosse trattato di semplice criminalità, infatti, lo Stato non avrebbe avuto bisogno di dispiegare una moltitudine di leggi speciali (traccia formale dell’instaurazione di pratiche d’eccezione), di ricorrere a dispositivi e trattamenti differenziali e premiali fuori norma, d’interpretare leggi ordinarie secondo un contesto speciale, tanto meno di applicare circostanze aggravanti o modifiche alla procedura, al codice penale e all’ordinamento penitenziario, integrando nuovi delitti o doppiando e triplicando la loro qualificazione oltre quelli già esistenti.

L’applicazione della legge penale ordinaria sarebbe stata più che sufficiente, a maggior ragione poiché lo Stato aveva in mano uno strumento, quale era il capitolo sui delitti contro la personalità interna dello Stato, che il giurista del regime fascista Alfredo Rocco aveva lasciato in eredità alla Repubblica. Un arsenale giuridico che i ministri dell’Interno delle altre democrazie formali invidiavano all’Italia per le innumerevoli possibilità che esso offriva all’esercizio del potere repressivo. Per questo motivo si può ben dire che la madre di tutte le emergenze è nata sotto i tratti di un’eccezione mascherata. Non c’è mai stata rottura formale, ma un travestimento legale che ha permesso lo sviluppo senza precedenti di una guerra celata sotto le apparenze di una giustizia ordinaria. Così la politica penale e giudiziaria dell’emergenza si è costituita per estensioni successive, sovrapposizioni, slittamenti, aggiramenti, torsioni e violazioni della legge ordinaria. Il risultato è stato un modello d’ibridazione, di vasi comunicanti e d’osmosi, particolarmente devastante.

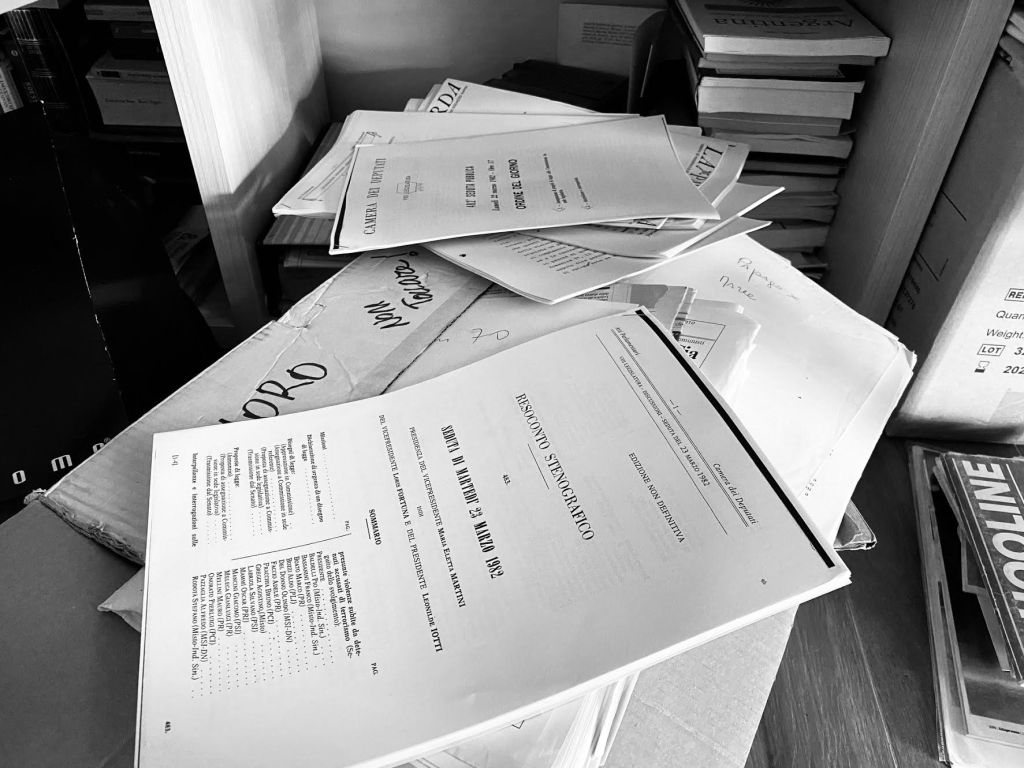

Quando nel 1991, cessato l’allarme sociale antisovversione, l’allora presidente della repubblica Francesco Cossiga, denunciando i danni che la generalizzazione delle pratiche di eccezione avevano prodotto sull’insieme del ordinamento giudiziario, propose una amnistia per ristabilire condizioni di normalità giuridica, nessuno più l’ascoltò. L’emergenza come forma di governo era diventata simile a quei parassiti che dopo essersi incistati nell’organismo ne prendono lentamente ed inesorabilmente possesso. La storia italiana ha assunto allora le sembianze di quel palazzo del re scosso dalla ribellione degli schiavi rinchiusi nelle segrete. Per soffocare la rivolta, i suoi consiglieri ebbero la brillante idea di avvelenare le condotte che distribuivano l’acqua nei sotterranei. Domata la ribellione e terminata l’euforia, si accorsero con orrore che l’acqua contaminata stava risalendo le altre canalizzazioni del palazzo. Arrivata alle cucine, poi nei locali dei domestici e della guardia, ormai aveva raggiunto i quartieri alti dei cortigiani e dei funzionari, e già scorreva dai rubinetti della stanza del sovrano, che assaporava in questo modo una illusoria vittoria dal gusto amaro.

Il decennio Novanta ha avuto un sapore d’arsenico per le élites politiche ed economiche italiane. Questa giustizia speciale dissimulata in giustizia penale ordinaria che ha il suo dominus in una teoria della magistratura percepita come antidoto contro i pericoli che insidiano la democrazia, questa natura di eccezione inconfessabile, costituisce ancora oggi la specificità dagli effetti molteplici e durevoli dell’emergenza italiana.

[Fine]

Note

[14] La Corte suprema degli Stati Uniti ha sancito con due sentenze del 2004 e del 2006 sia che lo statuto di «combattenti nemici» e di «combattenti irregolari» non può essere sinonimo di non-diritto – stabilendo così l’illegittimità della detenzione infinita impiegata per realizzare interrogatori –, sia il diritto ad essere informati delle accuse, oltre alla possibilità per i detenuti statunitensi o stranieri rinchiusi a Guantanamo di potersi avvalere dei mezzi di ricorso previsti dalla giustizia civile americana. L’amministrazione Bush ha risposto con una legge che prevede l’instaurazione di corti militari speciali per condurre processi nei quali vengono mantenute nascoste le accuse a carico degli imputati, considerando legali anche quelle raccolte con «procedure alternative» (tortura).

[15] Circa ottocento voli sospetti di Hercules utilizzati dalla Cia hanno sorvolato i cieli d’Europa, atterrando in basi americane situate in Inghilterra, Italia (Aviano), Germania, Polonia, Romania, Kosovo. Una piattaforma situata a Parigi per il coordinamento tra servizi americani e francesi, finalizzata alla realizzazione di queste azioni illegali, è trapelata sui media dalle autorità francesi.

[16] Compagnie di global security come Halliburton, Blackwatter, Caci e Titan hanno beneficiato di importanti commesse del Pentagono per le loro attività in Afghanistan e in Irak. Nella prigione di Abu Ghraib gli interrogatori ‘non ortodossi’, che poi sono stati all’origine dello scandalo sulle sevizie e i maltrattamenti, venivano condotti da personale della Caci. Il ruolo della Titan e della Caci nelle attività di tortura è stato descritto in un rapporto redatto dal generale dell’esercito americano Antonio Taguba. Si veda a tale proposito l’inchiesta-documentario di Robert Greenwald, Iraq for sale, citato in Miriam Toma, «Iraq for sale», i profitti di una guerra privatizzata, in Liberazione, 15 settembre 2006.

[17] Se i campi d’internamento extraterritoriali rappresentano la forma estrema tra le misure di eccezione introdotte, esse non mancano di estendersi anche ad una vasta panoplia di provvedimenti interni, come la riduzione delle garanzie giuridiche per i cittadini americani inquisiti e arrestati sul suolo statunitense, i poteri di indagine e di discrezionalità accresciuti a dismisura in favore dell’Fbi e dei servizi di intelligence, la proliferazione di questi ultimi, insieme ad un vasto programma di intercettazioni telefoniche clandestine affidato alla Nsa.

[18] Antoine Garapon, Comment lutter démocratiquement contre le terrorisme?, in Paul Ricœur, Cahiers de l’Herne (sous la direction de Myriam Revault d’Allonnes et François Azouvi), L’Herne, Paris 2004, pp. 308-350.

[19] Ivi, p. 343.

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] Panebianco, op. cit.

[23] Amedeo Santosuosso – Floriana Colao, Politici e amnistia, Verona 1986, p. 197.

[24] «Ci scandalizza la posizione di chi sostiene che, siccome siamo in stato di guerra, per questioni di sicurezza si può spostare il confine dello Stato di diritto», ha affermato il pubblico ministero Armando Spataro, esponente di rilievo della magistratura emergenzialista, nel corso della requisitoria contro un gruppo di militanti jihadisti sottoposti a processo di fronte ad una corte di assise milanese nel settembre 2006. «Quando, il 17 febbraio 2003, venne rapito Abu Omar – ha proseguito il pubblico ministero – fu un atto ignobile. Senza quel sequestro, Abu Omar sarebbe in quest’aula e sarebbe giudicato con le leggi italiane». Come è noto, l’imam della moschea di via Quaranta venne letteralmente soffiato dalla Cia, con la complicità di funzionari del Sismi, alle indagini condotte dalla Digos per conto dello stesso Spataro. Questa circostanza getta una luce assai diversa sulle parole del capo del dipartimento antiterrorismo della procura di Milano, ben noto per gli usi e gli abusi dell’emergenza che fece sul finire degli anni Settanta e lungo gli anni Ottanta. Esse non sembrano affatto un segno di risipiscenza verso le pratiche di eccezione, ma solo una disputa di potere che ha come posta in gioco la sovranità sui modi e le forme della eccezione, che la magistratura emergenzialista non vuole assolutamente cedere agli apparati tradizionali che fanno capo all’esecutivo. Esemplare, in proposito, la dimostrazione di forza della procura milanese, che è riuscita a condurre intercettazioni ambientali e telefoniche nei confronti dei vertici del Sismi, violandone con facilità sorprendente la loro ragion d’essere, ovvero la riservatezza. Un’attività del tutto legale, poiché l’azione dell’intelligence non può certo considerarsi al di sopra della legge, ma che rivela la natura dei rapporti di forza tra le due istituzioni e ridicolizza un apparato di sicurezza che oramai più dei servizi segreti ricorda i servizi pubblici, come ha chiosato, facendo ricorso al suo proverbiale sarcasmo, l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga (cfr. Liberazione, 13 settembre 2006 e Corriere della Sera, 22 settembre 2006).

[25] Montesquieu, Lo spirito delle leggi, Libro XI, cap. sesto, Bur, Milano 2004, p. 310.

Link

L’exception permanente

Agamben, Lo Stato d’eccezione

Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo

La giudiziarizzazione dell’eccezione (1)

Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario

Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand

Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico

Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale

Carcere, gli spettri del 41-bis

Dopo la legge Gozzini tocca al 41-bis, giro di vite sui detenuti

Tarso Gendro, “l’Italia è ancora chiusa negli anni di piombo”

Brasile, stralci della decisione del ministro della giustizia Tarso Gendro

Tempo dopo dalle pagine del Politecnico, come ricorda Luisa Mangoni in un saggio sugli intellettuali tra fascismo e antifascismo, sempre Vittorini rispondeva alle numerose lettere scritte da giovani nei quali si poteva leggere l’angoscia «di non poter più essere uomini dopo esser stati “non uomini”». Li invitava «a convincersi di non esser colpevoli… strumenti sì del fascismo, ciechi dinanzi a quello che il fascismo era, vittime di quello che sembrava, deboli, non forti, ma non fascisti». D’altronde come avrebbero potuto sapere? Si chiedeva, dimenticando un po’ troppo facilmente gli antifascisti che avevano marcito nelle galere o al confino. «L’antifascismo era all’estero, e la sua voce giungeva deformata in Italia come tutto il resto che giungeva in Italia dall’estero: deformato». In fondo questi giovani, spiegava pensando probabilmente a se stesso, «non erano reazionari… erano per un progresso sociale, per una migliore “giustizia sociale”, per l’eliminazione del latifondo e la socializzazione delle grandi imprese. Il fascismo disse loro di essere questo». Il fascismo come malinteso, dunque. Un equivoco che avrebbe tratto in inganno le buone intenzioni di una generazione inquieta che, in modo inconsapevole oppure dissimulando astute forme di nicodemismo, con fare ermetico o approntando diaboliche strategie entriste, praticava l’antifascismo in camicia nera, anticipando la resistenza nei salotti, nelle redazioni, nei posti al sole del regime, tra littoriali, militanze nei Guf, prebende del Minculpop, lettere di raccomandazione al Duce, elogi della filmografia nazista e dei carri armati dell’asse. Un curioso modo antifascista d’essere fascisti: «Voi non siete stati fascisti. Il vostro modo di esserlo, fino a qualunque data lo siate stati, è stato un modo “antifascista”». Antifascisti forse, ma senza esser mai stati antirazzisti dopo le leggi segregazioniste del 1938.

Tempo dopo dalle pagine del Politecnico, come ricorda Luisa Mangoni in un saggio sugli intellettuali tra fascismo e antifascismo, sempre Vittorini rispondeva alle numerose lettere scritte da giovani nei quali si poteva leggere l’angoscia «di non poter più essere uomini dopo esser stati “non uomini”». Li invitava «a convincersi di non esser colpevoli… strumenti sì del fascismo, ciechi dinanzi a quello che il fascismo era, vittime di quello che sembrava, deboli, non forti, ma non fascisti». D’altronde come avrebbero potuto sapere? Si chiedeva, dimenticando un po’ troppo facilmente gli antifascisti che avevano marcito nelle galere o al confino. «L’antifascismo era all’estero, e la sua voce giungeva deformata in Italia come tutto il resto che giungeva in Italia dall’estero: deformato». In fondo questi giovani, spiegava pensando probabilmente a se stesso, «non erano reazionari… erano per un progresso sociale, per una migliore “giustizia sociale”, per l’eliminazione del latifondo e la socializzazione delle grandi imprese. Il fascismo disse loro di essere questo». Il fascismo come malinteso, dunque. Un equivoco che avrebbe tratto in inganno le buone intenzioni di una generazione inquieta che, in modo inconsapevole oppure dissimulando astute forme di nicodemismo, con fare ermetico o approntando diaboliche strategie entriste, praticava l’antifascismo in camicia nera, anticipando la resistenza nei salotti, nelle redazioni, nei posti al sole del regime, tra littoriali, militanze nei Guf, prebende del Minculpop, lettere di raccomandazione al Duce, elogi della filmografia nazista e dei carri armati dell’asse. Un curioso modo antifascista d’essere fascisti: «Voi non siete stati fascisti. Il vostro modo di esserlo, fino a qualunque data lo siate stati, è stato un modo “antifascista”». Antifascisti forse, ma senza esser mai stati antirazzisti dopo le leggi segregazioniste del 1938. condussero ai fianchi del regime, una volta abbandonata l’idea del rovesciamento armato e riconosciuta la sua natura «reazionaria di massa». Quindi la vicenda del patto Ribentrop-Molotov del 39-41, esaltata come l’alleanza delle nuove potenze monopolistiche contro le plutocrazie occidentali che stentavano a rimettersi dalla crisi (anche il new deal Roosveltiano guardava ai vantaggi dell’economia di pianificazione e in quegli anni Keynes elaborava la sua dottrina). Il vecchio programma di Verona, l’originaria fase del fascismo di sinistra, antiborghese, corporatista e monopolista, fu il collante che consentì il successo della strategia di recupero attuata da Togliatti. Un organico disegno d’egemonia che attraverso la chiusura della guerra civile, l’amnistia politica e il reclutamento delle giovani energie intellettuali del passato regime, mirava a ricomprendere la storia nazionale rifondando le basi del paese. Un disegno strategico che l’odierna storiografia liberale tende a rileggere in termini d’inevitabile continuità, culturale e ideologica, conseguenza di una supposta omologia totalitaria tra fascismo e comunismo. Dimenticando i reclutamenti nel campo laico-liberale e la posizione di Croce, la sua avversione verso le epurazioni, la metafora della grande parentesi con la quale si voleva liquidare il fascismo come se nulla fosse accaduto, e soprattutto sottacendo l’altra continuità, quella degli apparati statali, della magistratura, dell’industria e della finanza “fascistissima”, dei senatori del regno, come Agnelli, ingrassati con le avventure coloniali del regime. Singolare atteggiamento quello della storiografia liberale, che da una parte lancia anatemi sull’esecuzione di Gentile, ma poi denuncia la politica d’integrazione dei giovani quadri intellettuali del fascismo.

condussero ai fianchi del regime, una volta abbandonata l’idea del rovesciamento armato e riconosciuta la sua natura «reazionaria di massa». Quindi la vicenda del patto Ribentrop-Molotov del 39-41, esaltata come l’alleanza delle nuove potenze monopolistiche contro le plutocrazie occidentali che stentavano a rimettersi dalla crisi (anche il new deal Roosveltiano guardava ai vantaggi dell’economia di pianificazione e in quegli anni Keynes elaborava la sua dottrina). Il vecchio programma di Verona, l’originaria fase del fascismo di sinistra, antiborghese, corporatista e monopolista, fu il collante che consentì il successo della strategia di recupero attuata da Togliatti. Un organico disegno d’egemonia che attraverso la chiusura della guerra civile, l’amnistia politica e il reclutamento delle giovani energie intellettuali del passato regime, mirava a ricomprendere la storia nazionale rifondando le basi del paese. Un disegno strategico che l’odierna storiografia liberale tende a rileggere in termini d’inevitabile continuità, culturale e ideologica, conseguenza di una supposta omologia totalitaria tra fascismo e comunismo. Dimenticando i reclutamenti nel campo laico-liberale e la posizione di Croce, la sua avversione verso le epurazioni, la metafora della grande parentesi con la quale si voleva liquidare il fascismo come se nulla fosse accaduto, e soprattutto sottacendo l’altra continuità, quella degli apparati statali, della magistratura, dell’industria e della finanza “fascistissima”, dei senatori del regno, come Agnelli, ingrassati con le avventure coloniali del regime. Singolare atteggiamento quello della storiografia liberale, che da una parte lancia anatemi sull’esecuzione di Gentile, ma poi denuncia la politica d’integrazione dei giovani quadri intellettuali del fascismo.