E’ scomparso oggi, all’età di 100 anni, Sergio Flamigni, monumento della dietrologia italiana, inventore di un metodo di falsificazione della storia degli anni 70, e in modo particolare del sequestro Moro, che purtroppo ha fatto scuola e inquinato profondamente le fonti documentali presenti sulla materia. Oggi i ricercatori che in modo più rigoroso si attengono alla metodologia storica devono inevitabilmente confrontarsi con la stratificazione delle menzogne e false notizie che Flamigni ha sparso nei decenni precedenti. Un lavoro che assomiglia molto a quello dell’archeologo, quando deve rimuovere i vari strati che seppelliscono l’epoca che sta riportando alla luce.

Disinformazione di Stato

Flamigni è stato un grigio funzionario della sezione Affari dello Stato del Pci, il ministero dell’Interno di Botteghe oscure. Privo di qualunque latitudine politica è rimasto ottusamente legato alla vecchia propaganda complottista elaborata dal suo partito a metà degli anni 80 per trovare un alibi al fallimento completo della strategia politica messa in piedi nella seconda metà degli anni 70 con il compromesso storico. Quando Ugo Pecchioli, responsabile di quella struttura, in una delle sue ultime prese di posizione, prima di morire, a metà degli anni 90, affermò che ormai era necessaria un’amnistia che chiudesse la pagina della lotta armata perché quel fenomeno aveva concluso il suo ciclo e non aveva più senso tenere in piedi l’apparato di contrasto ideologico-complottista, Flamigni non è stato in grado di riformattare il proprio pensiero e dare un senso più proficuo alla propria esistenza. Il vecchio apparatčik della disinformazione ha continuato il proprio lavoro di intossicazione elaborando, grazie al monopolio delle fonti all’epoca nelle mani solo degli apparati, della magistratura e delle commissioni d’inchiesta parlamentare con il loro corredo di consulenti, un metodo narrativo che avrebbe fatto rabbrividire persino l’Ovra fascista: ignorare i documenti scomodi, manipolarne altri, inventare menzogne, diffondere calunnie.

Quando il Pci imitò Orwell

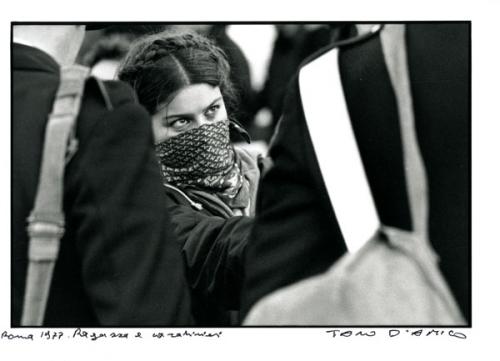

Una data fondativa dell’azione del Pci sulla vicenda Moro è sicuramente quella del maggio 1984. Anno che è anche il titolo di un famoso libro di George Orwell in cui si prefigura l’avvento di una società totalitaria dominata dalla sorveglianza universale del «Grande Fratello». Dove la verità viene istituita per decreto da un ministero e si comunica attraverso una «neolingua». Un lessico artificiale imposto dal potere che modifica e riduce il significato delle parole, un tempo appartenenti alla lingua corrente («l’archeolingua»). Elaborata facendo uso della “scienza del paradosso” («la libertà è schiavitù»), che per Flamigni equivaleva a dire «Le Brigate rosse sono nere». Privato della propria autonomia, nella società immaginata da Orwell il linguaggio perdeva gradualmente capacità di produrre pensiero libero neutralizzando in questo modo ogni possibilità di eresia. Forse è solo una inquietante «coincidenza», categoria che nella letteratura flamignana è sempre stata prova di valore assoluto, tanto da farne una tecnica narrativa (la ricerca sistematica delle coincidenze più impensabili e l’omissione di quelle fastidiose), ma certo mette i brividi.

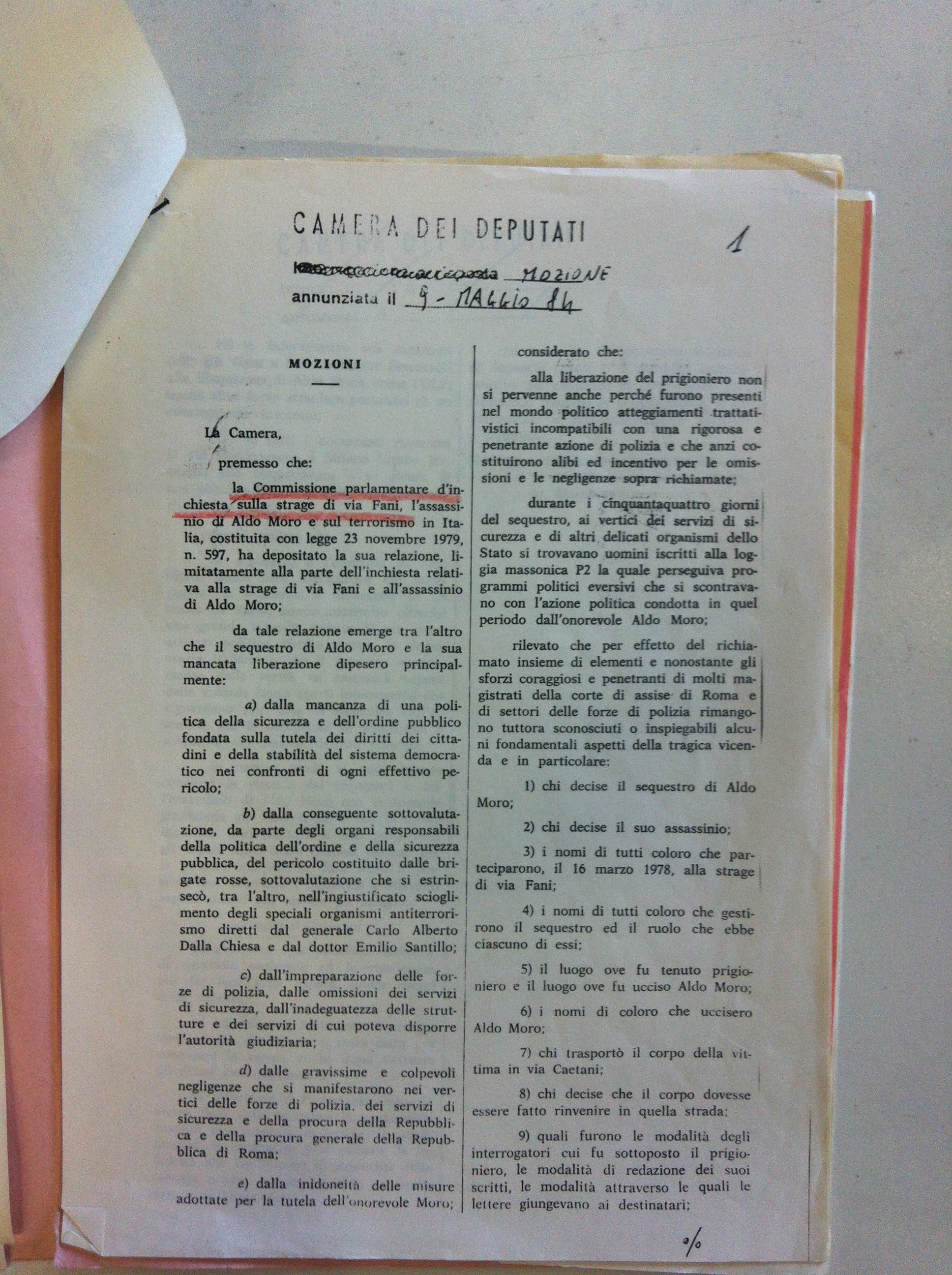

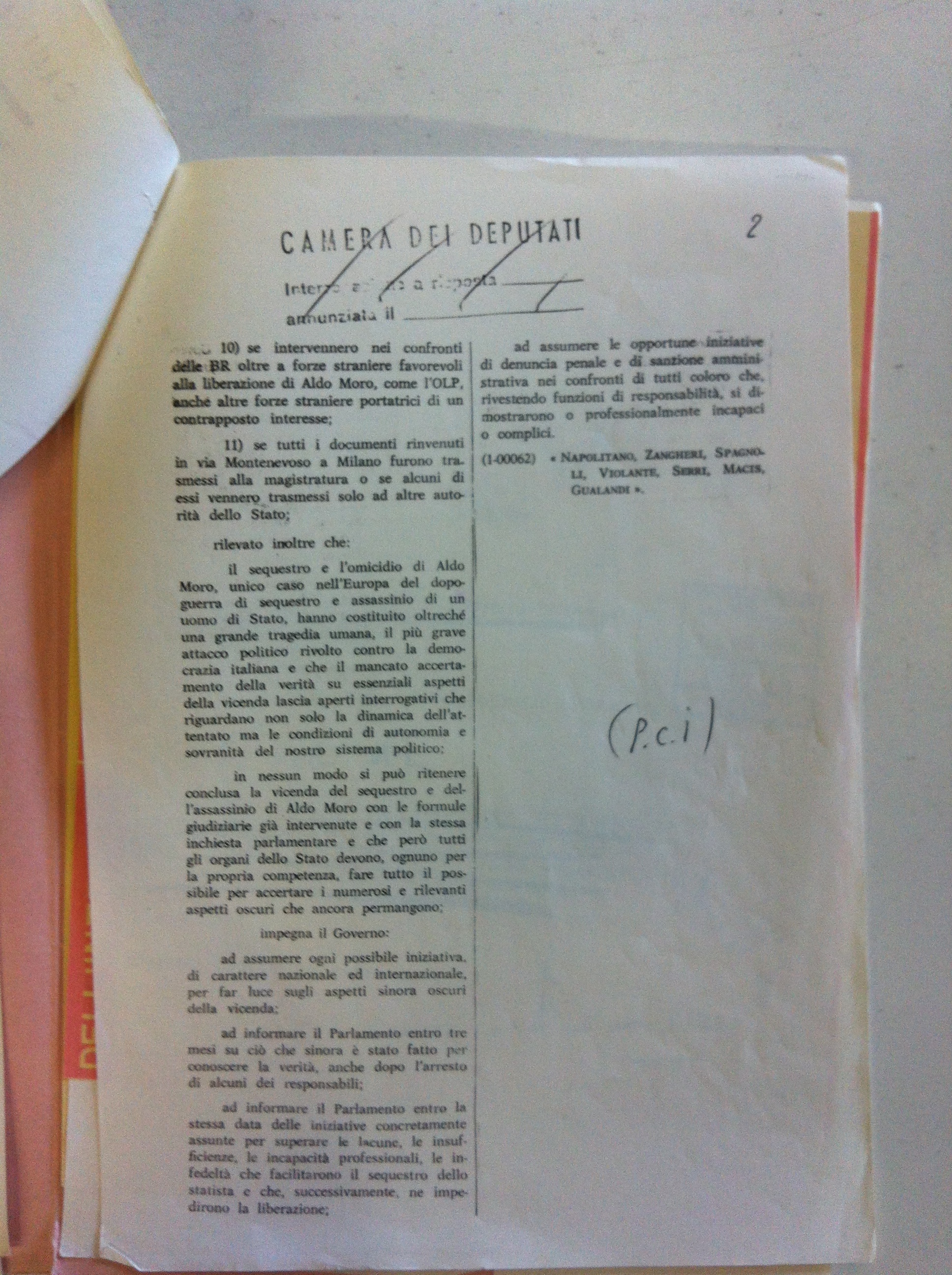

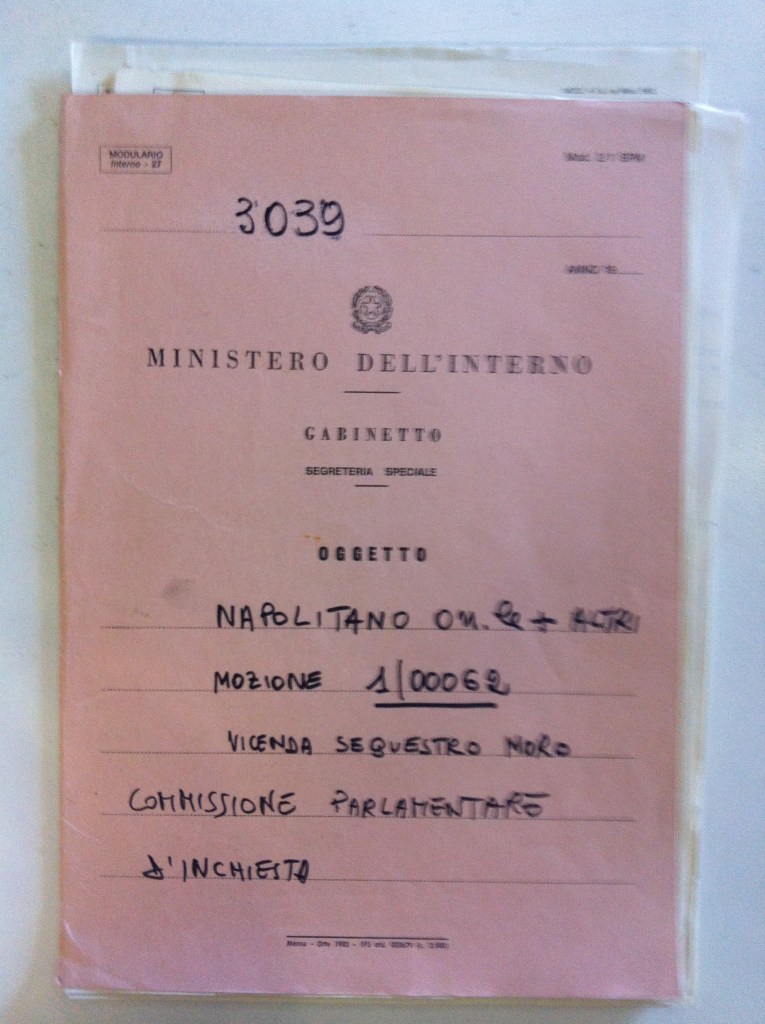

In crisi di strategia dopo il naufragio del compromesso storico e la morte di li’ a poco del segretario, il Pci impresse una svolta anche sul sequestro dello statista democristiano con la mozione presentata il 9 maggio 1984 alla Camera e al Senato dai capigruppo Chiaromonte e Napolitano, a firma rispettivamente dei senatori Pecchioli, Tedesco, Tatò e Flamigni e dei deputati Zangheri, Spagnoli, Violante, Serri, Macis e Gualandi.

Con questo documento il partito comunista prese le distanze dalla relazione di maggioranza che aveva appoggiato l’anno precedente (assieme alla Dc, gli Indipendenti di sinistra, Repubblicani e Socialdemocratici, escluso il Psi), in chiusura dei lavori della prima commissione d’inchiesta parlamentare sul rapimento Moro, e dal primo processo in corte d’assise che si era concluso nel 1983. Il nodo storico-politico che tormentava questo partito era dimostrare che la vita di Moro non era stata sacrificata in nome della ragion di Stato, cioè di una fermezza che avrebbe precluso ogni possibilità di trattativa con le Br. Una singolare inversione della realtà e della logica che segnalava quanto il Pci stesse tentando di tirarsi fuori dalla responsabilità di aver contribuito, sacrificando Moro, alla disfatta della propria strategia. Una consapevolezza che spinse i dirigenti di Botteghe oscure ad avviare la lunga stagione vittimista e recriminatoria della dietrologia: la neolingua del complotto.

L’invenzione dei misteri

I parlamentari comunisti chiusero la mozione elencando undici quesiti che ai loro occhi apparivano «fondamentali aspetti della tragica vicenda», rimasti «tuttora sconosciuti o inspiegabili»: 1) chi decise il sequestro di Aldo Moro? 2) chi decise il suo assassinio? 3) i nomi di tutti coloro che parteciparono alla strage di via Fani? 4) i nomi di tutti coloro che gestirono il sequestro e il ruolo che ebbe ciascuno di essi? 5) il luogo ove fu tenuto prigioniero e il luogo ove fu ucciso Moro? 6) i nomi di coloro che uccisero Moro? 7) chi trasportò il corpo della vittima in via Caetani? 8) chi decise che il corpo dovesse essere fatto rinvenire in quella strada? 9) quali furono le modalità degli interrogatori cui fu sottoposto il prigioniero, le modalità di redazione dei suoi scritti, le modalità attraverso le quali le lettere giungevano ai destinatari? 10) se intervennero nei confronti delle Br, oltre a forze straniere favorevoli alla liberazione di Moro, come l’Olp, anche altre forze straniere portatrici di un contrapposto interesse? 11) se tutti i documenti rinvenuti in via Montenevoso a Milano furono trasmessi alla magistratura o se alcuni di essi vennero trasmessi solo ad altre autorità dello Stato?

A rileggerli oggi, sembra che il tempo non sia mai passato, perché nonostante le risposte ormai acquisite, grazie agli avanzamenti della ricerca storica, solo in parte recepiti in sede giudiziaria, la letteratura dietrologica li ripropone come nulla fosse accaduto nel frattempo. Un ossessivo disco rigato che non ammette confutazione.

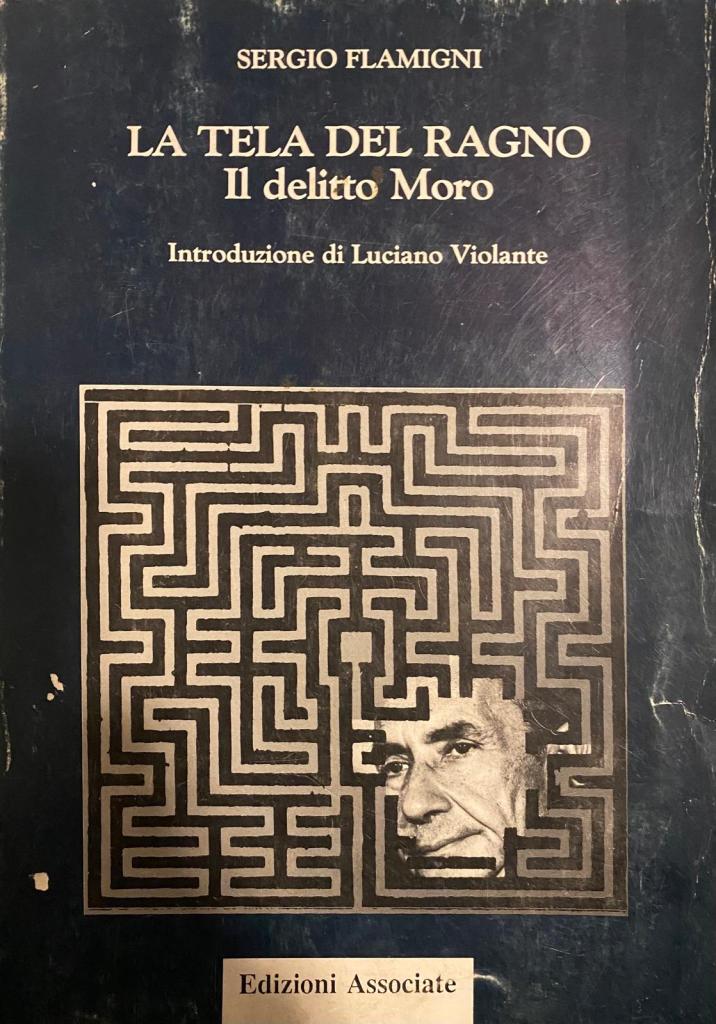

La tela del ragno

Dopo le due mozioni, stampa di partito, avvocati, funzionari d’apparato e intellettuali organici si misero al lavoro per confezionare la letteratura che fonderà la stagione complottista. Nella seconda metà degli anni 80 apparvero una serie di volumi, Operazione Moro. I fili ancora coperti di una trama politica criminale (1984), scritto da Giuseppe Zupo (responsabile giustizia del Pci e legale di parte civile nel primo processo Moro) insieme a Vincenzo Marini Recchia. Testo apparso a puntate nei mesi precedenti su Paese sera, giornale romano del Pci. L’anno successivo seguirà, Il mandarino e marcio. Terrorismo e cospirazione nel caso Moro, dei giornalisti Mimmo Scarano e Maurizio De Luca. Nel 1986 apparve un saggio del professor Giorgio Galli, Il partito Armato. Gli «Anni di piombo» in Italia (1968-1986), che diede alcuni quarti di nobiltà alla dietrologia, come aveva fatto in precedenza Norberto Bobbio in una serie di interventi su La democrazia e il potere invisibile e, nel 1989, Franco De Felice con il suo, Doppia lealtà e doppio Stato.

Ma è il 1988 l’anno decisivo: appare finalmente il primo lavoro di Sergio Flamigni con un testo che resterà epico,La tela del ragno. Il delitto Moro, Edizioni Associate, con la prefazione di Luciano Violante. Un imprimatur di quella che sarà la linea del Pci, poi Pds e Pd nei decenni a seguire. La prima edizione contava appena 302 pagine, una delle ultime, quella del 2013, è lievitata a 409, tra rifacimenti, correzioni, arrangiamenti. In fondo la dietrologia è la scienza delle ombre, racconta ciò che non ha contorni.

Seguiranno altri volumi dedicati al sequestro Moro: «Il mio sangue ricadrà su di loro». Gli scritti di Aldo Moro prigioniero delle Br, 1997; Convergenze parallele. Le Brigate rosse, i servizi segreti e il delitto Moro, 1998; Il covo di Stato. Via Gradoli 96 e il delitto Moro, 1999; La prigione fantasma. Il covo di via Montalcini e il delitto Moro, 2009. Monografie dedicate a temi che nel tempo sono divenuti topos della dietrologia sulla vicenda Moro. Nel 2005 darà vita all’Archivio Flamigni, che oltre a raccogliere la documentazione collezionata in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2 è uno dei centri propulsori del complottismo.

L’ostilità contro Mario Moretti

Nutriva una personale ostilità nei confronti di Mario Moretti al quale dedicò un intero volume, La sfinge delle Brigate Rosse. Delitti, segreti e bugie del capo terrorista Mario Moretti, 2004. Flamigni diffidava di chi aveva realizzato la propria formazione politica al di fuori degli ambienti del Pci. A differenza dei reggiani dell’Appartamento, Moretti (al pari di Curcio, che però era stato arrestato molto presto) gli appariva un oggetto non identificato. Come molti giovani operai del tempo, provenienti dal Meridione o da altre parti d’Italia, Moretti si era formato nelle lotte di fabbrica, nelle prime vertenze che introdussero le assemblee come strumento di democrazia operaia, scalzando le vecchie commissioni interne. Un mondo incomprensibile a Flamigni che nei primi anni della sua attività parlamentare si era occupato delle forze di polizia. Nei primi anni 80, recatosi nel carcere speciale di Nuoro, che aveva sostituito l’Asinara dopo la sua chiusura incrociò Moretti. Avrebbe potuto chiedergli tante cose invece l’unica domanda che fu in grado di rivolgergli riguardava la marca del water chimico utilizzato da Moro a via Montalcini. Pensava di coglierlo in fallo. Aveva davanti a sé l’uomo che aveva visto Moro vivo per l’ultima volta, ma non ebbe alcuna curiosità. Ai suoi occhi Moro non era più una persona con un pensiero, che condusse una propria battaglia terribile contro il suo partito, il Pci, lo Stato, ma solo un orifizio.

Il metodo Flamigni

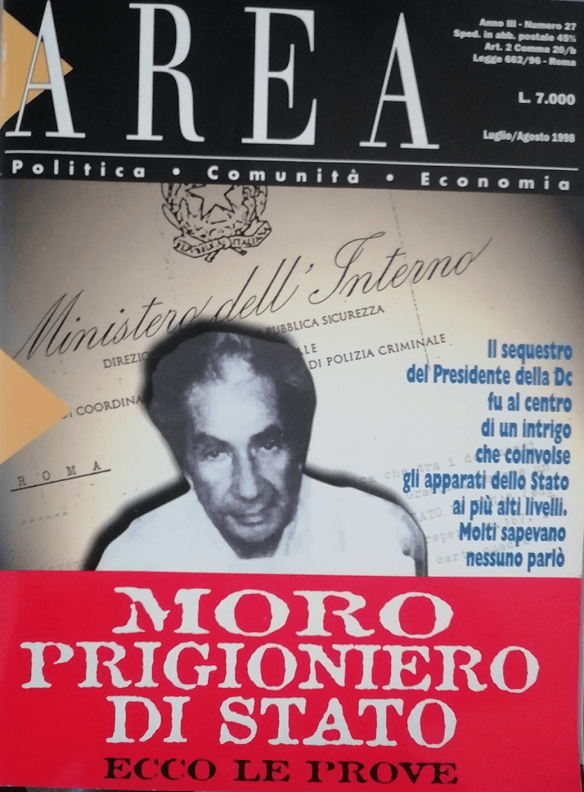

I suoi libri sono una compilazione delle tecniche disinformative. Mai una riflessione autocritica o una presa d’atto di clamorosi fake diffusi in precedenza. Cito alcuni esempi: Flamigni ignora il verbale del 1994 nel quale il teste Alessandro Marini, quello che racconta della moto Honda, spiegava che il parabrezza del suo motorino si era rotto cadendo a terra nei giorni precedenti il sedici marzo e quindi non era vero che fosse stato distrutto dagli spari dei due fantasmi in motocicletta. Mentre si ostina a cercare lo sparatore da destra, non vede le numerose foto del motorino di Marini, parcheggiato sul marciapiede sinistro di via Fani, col parabrezza tenuto da una vistosa striscia di nastro adesivo. Cita ripetutamente una frase di D’Ambrosio, generale amico del colonnello Guglielmi, per insinuare che questi avesse coordinato l’attacco in via Fani, omettendo l’integrità del verbale d’interrogatorio, acquisito finalmente dalla commissione Moro 2, che smentisce completamente le sue affermazioni. Flamigni acquisì dalle mani dei fascisti della rivista “Area” il materiale utilizzato per costruire le fake news su via Gradoli. Per anni confuse il ruolo di un notaio, Bonori, che aveva svolto solo la funzione di sindaco supplente nella società immobiliare Gradoli, proprietaria di alcuni appartamenti, ma non di quello abitato dai brigatisti, con quello di amministratore della stessa società. Quando glielo hanno spiegato ha ripiegato su Domenico Catracchia, che fu amministratore del civico 96, piccolo imprenditore immobiliare privo di scrupoli che affittava seminterrati a stranieri clandestini.

Ossessionato dalla presenza di un quarto uomo in via Montalcini, informazione ricevuta durante i colloqui con due brigatisti dissociati, quando emergerà che la sua identità era quella del brigatista Germano Maccari, e non di un «misterioso» agente segreto, sosterrà che ve n’era per forza un quinto, non delle Br ovviamente. Passa sistematicamente al setaccio tutti i proprietari degli appartamenti situati nelle strade che hanno interessato il sequestro, per denunciare i loro nomi quando si tratta di persone ai suoi occhi sospette, ma dimentica di rivelare che accanto al civico 8 di via Montalcini abitava il senatore Giuseppe D’Alema, padre di Massimo. Calunnia Balzerani e Moretti, sostenendo che sono loro ad aver fatto il nome di Maccari, evitando di citare la confessione della Faranda.

Flamigni se n’è andato ma le sue bugie restano, hanno messo radici nella società dei social, allignano in un mondo dove i meccanismi del potere sono sempre più opachi e le fake news e il complottismo sono divenuti un nuovo instrumentum regni.

________________________________________________________________________________

Aiuta la ricerca storica libera e indipendente

Sostieni Insorgenze.net

Ferdinando Imposimato, scomparso lo scorso 2 gennaio all’età di 82 anni, è stato un uomo dalle molte vite e anche dalle prese di posizione più diverse e contraddittorie. Prima di diventare magistrato era stato vicecommissario di polizia, una esperienza che portò con sé nella successiva carriera di giudice istruttore. In carcere alcuni esponenti della grande “Mala” raccontavano dei suoi metodi poco ortodossi quando gli interrogatori non facevano progressi. Fu protagonista tra la fine degli anni 70 e il decennio 80 delle maggiori vicende giudiziarie che occuparono la scena romana: dalle indagini sul sequestro e l’uccisione del leader democristiano Aldo Moro, all’istruzione del processo contro la colonna romana della Brigate rosse, che poi sfociò nel cosiddetto Moro Ter, all’inchiesta contro la banda della Magliana, all’attentato contro il pontefice Woitila e il sequestro di Emanuela Orlandi. Utilizzò senza scrupoli, come tutti i suoi colleghi, gli strumenti e le facilitazioni inquisitorie che gli erano stati forniti dalla legislazione speciale varata in quegli anni. Un diciannovenne romano arrestato nei primi anni 80 per banda armata dopo aver già trascorso alcuni mesi di isolamento venne convocato e si vide contestare la richiesta fatta ai propri familiari di una copia del libro di Lenin Stato e rivoluzione. «Non vuoi proprio cambiare idea, ti ostini ancora con certe idee!» – gli disse Imposimato infliggendogli altri mesi di isolamento. Allora i giudici istruttori prendevano posto alla destra di Dio, avevano un potere inquisitorio enorme che non conosceva bilanciamenti. Per evitare le scarcerazioni per scadenza dei termini di detenzione cautelare nell’inchiesta Moro ter non ebbe scrupoli ad incriminare in automatico decine di imputati, si arrivò così al maxi processo per «insurrezione contro i poteri dello Stato», istruito contro oltre 600 militanti delle Brigate rosse, che si concluse con un’assoluzione generale. Lo Stato si rese conto che alla fine una condanna sarebbe valsa come un riconoscimento della politicità assoluta di quei nemici che tentava di criminalizzare in ogni modo. Imposimato distolse lo sguardo anche davanti alla denuncia delle torture subite da Enrico Triaca, il tipografo delle Br arrestato una settimana dopo il ritrovamento del corpo dello statista democristiano in via Caetani e sottoposto al waterboarding da una squadra speciale del ministero dell’Interno comandata dal funzionario dell’Ucigos Nicola Ciocia. Fu senza dubbio un magistrato integerrimo dell’emergenza, poco amato però dai dietrologi dell’epoca, detestato da Sergio Flamigni perché nel corso delle sue indagini aveva identificato la base dove era stato rinchiuso il presidente del consiglio nazionale della Dc, l’appartamento al piano rialzato di via Montalcini 8, nella zona Portuense di Roma. C’era arrivato per gradi e per logica, come spesso aveva sostenuto difendendo a spada tratta quella scoperta che tanto faceva e fa ancora infuriare i complottisti. Forse fu sulla scia di quelle polemiche e ancora di più dopo lo choc causato dall’uccisione nell’ottobre del 1983 del fratello sindacalista, ritorsione di alcuni clan camorristici, che Imposimato cambiò gradualmente atteggiamento. Appartiene proprio a questa nuova stagione l’articolo che potete leggere qui sotto (fonte Acs, Migs busta 20): un testo apparso nel 1988 su una pubblicazione di una delle tante correnti della Dc nel quale l’allora giudice istruttore censura chi «rimasto comodamente nell’ombra e al riparo dai pericoli di una guerra spietata e sanguinaria […] con assoluta mancanza di obiettività, frutto di ignoranza dei fatti […] conclude che del sequestro Moro, dei suoi autori e mandanti, della sua dinamica, delle complicità e delle conseguenze politiche non si sa nulla, contribuendo a creare in questo modo nell’opinione pubblica un senso di sgomento, di frustrazione e di sospetti indiscriminato». Nel suo intervento Imposimato, in polemica con gli approcci complottisti, individua in ben altre ragioni i fattori che avrebbero facilitato il successo della lotta armata, come «il ritardo culturale dello Stato rispetto al fenomeno […] la profonda ignoranza di fatti e personaggi che da anni erano sulla scena del terrorismo», per concludere che l’ipotesi «un “grande vecchio” che abbia ordito e attuato la strategia della tensione e lo stesso sequestro dell’on. Aldo Moro significa proporre una verità di “comodo” che non tiene conto della complessità della situazione del terrorismo di questi anni».

Ferdinando Imposimato, scomparso lo scorso 2 gennaio all’età di 82 anni, è stato un uomo dalle molte vite e anche dalle prese di posizione più diverse e contraddittorie. Prima di diventare magistrato era stato vicecommissario di polizia, una esperienza che portò con sé nella successiva carriera di giudice istruttore. In carcere alcuni esponenti della grande “Mala” raccontavano dei suoi metodi poco ortodossi quando gli interrogatori non facevano progressi. Fu protagonista tra la fine degli anni 70 e il decennio 80 delle maggiori vicende giudiziarie che occuparono la scena romana: dalle indagini sul sequestro e l’uccisione del leader democristiano Aldo Moro, all’istruzione del processo contro la colonna romana della Brigate rosse, che poi sfociò nel cosiddetto Moro Ter, all’inchiesta contro la banda della Magliana, all’attentato contro il pontefice Woitila e il sequestro di Emanuela Orlandi. Utilizzò senza scrupoli, come tutti i suoi colleghi, gli strumenti e le facilitazioni inquisitorie che gli erano stati forniti dalla legislazione speciale varata in quegli anni. Un diciannovenne romano arrestato nei primi anni 80 per banda armata dopo aver già trascorso alcuni mesi di isolamento venne convocato e si vide contestare la richiesta fatta ai propri familiari di una copia del libro di Lenin Stato e rivoluzione. «Non vuoi proprio cambiare idea, ti ostini ancora con certe idee!» – gli disse Imposimato infliggendogli altri mesi di isolamento. Allora i giudici istruttori prendevano posto alla destra di Dio, avevano un potere inquisitorio enorme che non conosceva bilanciamenti. Per evitare le scarcerazioni per scadenza dei termini di detenzione cautelare nell’inchiesta Moro ter non ebbe scrupoli ad incriminare in automatico decine di imputati, si arrivò così al maxi processo per «insurrezione contro i poteri dello Stato», istruito contro oltre 600 militanti delle Brigate rosse, che si concluse con un’assoluzione generale. Lo Stato si rese conto che alla fine una condanna sarebbe valsa come un riconoscimento della politicità assoluta di quei nemici che tentava di criminalizzare in ogni modo. Imposimato distolse lo sguardo anche davanti alla denuncia delle torture subite da Enrico Triaca, il tipografo delle Br arrestato una settimana dopo il ritrovamento del corpo dello statista democristiano in via Caetani e sottoposto al waterboarding da una squadra speciale del ministero dell’Interno comandata dal funzionario dell’Ucigos Nicola Ciocia. Fu senza dubbio un magistrato integerrimo dell’emergenza, poco amato però dai dietrologi dell’epoca, detestato da Sergio Flamigni perché nel corso delle sue indagini aveva identificato la base dove era stato rinchiuso il presidente del consiglio nazionale della Dc, l’appartamento al piano rialzato di via Montalcini 8, nella zona Portuense di Roma. C’era arrivato per gradi e per logica, come spesso aveva sostenuto difendendo a spada tratta quella scoperta che tanto faceva e fa ancora infuriare i complottisti. Forse fu sulla scia di quelle polemiche e ancora di più dopo lo choc causato dall’uccisione nell’ottobre del 1983 del fratello sindacalista, ritorsione di alcuni clan camorristici, che Imposimato cambiò gradualmente atteggiamento. Appartiene proprio a questa nuova stagione l’articolo che potete leggere qui sotto (fonte Acs, Migs busta 20): un testo apparso nel 1988 su una pubblicazione di una delle tante correnti della Dc nel quale l’allora giudice istruttore censura chi «rimasto comodamente nell’ombra e al riparo dai pericoli di una guerra spietata e sanguinaria […] con assoluta mancanza di obiettività, frutto di ignoranza dei fatti […] conclude che del sequestro Moro, dei suoi autori e mandanti, della sua dinamica, delle complicità e delle conseguenze politiche non si sa nulla, contribuendo a creare in questo modo nell’opinione pubblica un senso di sgomento, di frustrazione e di sospetti indiscriminato». Nel suo intervento Imposimato, in polemica con gli approcci complottisti, individua in ben altre ragioni i fattori che avrebbero facilitato il successo della lotta armata, come «il ritardo culturale dello Stato rispetto al fenomeno […] la profonda ignoranza di fatti e personaggi che da anni erano sulla scena del terrorismo», per concludere che l’ipotesi «un “grande vecchio” che abbia ordito e attuato la strategia della tensione e lo stesso sequestro dell’on. Aldo Moro significa proporre una verità di “comodo” che non tiene conto della complessità della situazione del terrorismo di questi anni».

esistiti. È questo l’incipit con il quale lo storico Agostino Giovagnoli introduce il più recente lavoro sul sequestro del presidente della Dc, Il caso Moro. Una tragedia repubblicana. Un volume che dimostra come gli studi sugli anni 70 improntati ad una seria metodologia storica, seppur con fatica, stianno finalmente cominciando a farsi strada, dopo il pionieristico saggio sulla presunta “Pazzia” del presidente Dc, dato alle stampe da

esistiti. È questo l’incipit con il quale lo storico Agostino Giovagnoli introduce il più recente lavoro sul sequestro del presidente della Dc, Il caso Moro. Una tragedia repubblicana. Un volume che dimostra come gli studi sugli anni 70 improntati ad una seria metodologia storica, seppur con fatica, stianno finalmente cominciando a farsi strada, dopo il pionieristico saggio sulla presunta “Pazzia” del presidente Dc, dato alle stampe da