Riflessioni sull’amnistia, intervista di Giulio Petrilli a Paolo Persichetti

pubblicato da http://www.osservatoriorepressione.info e http://www.ristretti.org

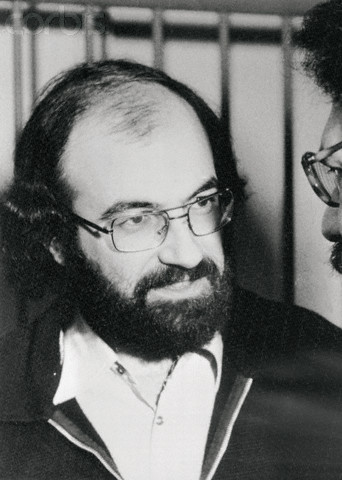

Foto di Baruda

Caro Paolo, penso tu abbia letto la mia lettera nella quale sollevo il tema della liberazione degli ultimi detenuti e detenute della storia della lotta armata in Italia! Ormai alcuni di loro hanno quasi raggiunto i quaranta anni di detenzione!

Sì ho letto! In effetti Nicolò De Maria è prigioniero dal 1980, sta entrando nel suo trentottesimo anno di detenzione; Mario Moretti è in esecuzione pena dal 1981, Susanna Berardi e Cesare Di Lenardo dal 1982, e poi via via vengono tutti gli altri. Se quelli incarcerati per gli episodi del 1999 e del 2002 sono rinchiusi già da una quindicina di anni, trascorsi per tre di loro in 41 bis, tutti gli altri hanno alle spalle un periodo di detenzione che raggiunge o supera i trenta anni effettivi. E non sono i soli, perché molti di quelli che in questi ultimi anni sono riusciti ad avere un fine pena, hanno terminato la loro detenzione dopo aver superato ampiamente i 30 anni di prigionia. A questi vanno aggiunti gli esiliati, ormai da più decenni. Vorrei poi attirare l’attenzione su una circostanza mai sufficientemente sottolineata: alcuni di questi prigionieri ancora rinchiusi al momento del loro arresto hanno subito torture. Per uno di loro, Cesare Di Lenardo, il fatto è stato riconosciuto dalla magistratura. Oggi sappiamo che diverse decine di persone arrestate per banda armata vennero torturate, per quanto ne so, oltre a Di Lenardo, tra chi è ancora detenuto ci sono due persone che subirono il “trattamento”. Vi è un’ampia letteratura clinica che spiega come il misconoscimento della tortura e la mancata cura dei suoi effetti nella psiche produca sofferenze e inevitabili conseguenze sulla personalità di chi le ha subite, inquadrate in quelle che vengono definite sindromi da stress post-traumatico. Già questa semplice situazione imporrebbe la necessità di una loro immediata scarcerazione.

Credo siano gli unici prigionieri politici ancora detenuti in Europa?

Se ti riferisci alle insorgenze sociali e lotte armate di sinistra che si svilupparono a partire dagli anni 70, certamente sì. Fatta eccezione per il caso di Georges Ibrahim Abdallah, membro delle Farl libanesi, detenuto in Francia anche lui da oltre trent’anni, non ci sono più detenuti politici dell’epoca. La Germania ha chiuso il capitolo carcerario della Raf e così la Francia con Action Directe. Blair con un’amnistia ha messo fine anche alla guerra civile irlandese ed in Spagna, dove l’Eta ha deposto le armi da poco, paradossalmente non mi risulta che si siano mai raggiunte le nostre vette detentive. E’ passato talmente tanto tempo che nel frattempo nelle carceri sono comparsi un nuovo tipo di detenuti politici: se mettiamo da parte quelli di fede islamista, la riscoperta del reato di devastazione e saccheggio, risalente addirittura al vecchio codice Zanardelli e travasato nel codice Rocco, ha condotto in carcere con pene pesanti semplici partecipanti a manifestazioni di piazza; ad essi si sono aggiunti militanti di fede anarchico-insurrezionalista, il più delle volte rastrellati ricorrendo all’imputazione associativa. Ma non vorrei dimenticare anche un altro tipo di raffronto, secondo me molto significativo.

Quale?

Con il nostro passato recente, mi riferisco alle radici della storia repubblicana. Dopo solo cinque anni dalla fondazione della Repubblica con un’amnistia-indulto vennero scarcerati tutti i prigionieri fascisti che si erano macchiati di crimini durante la guerra civile. Gli errori contenuti in quel dispositivo che avvantaggiò gli ex repubblichini a scapito dei combattenti della Resistenza furono sanati nel corso degli anni successivi con ripetute amnistie e provvedimenti di grazia presidenziale. Togliatti allora Guardasigilli, con una scelta premonitrice di quella che sarà la politica del Pci negli ani 70, aveva lasciato alla magistratura il compito di qualificare la natura politica dei reati da amnistiare e indultare. La magistratura inevitabilmente interpretò l’amnistia in chiave antipartigiana. L’ultimo provvedimento di clemenza riguardò la grazia concessa nel 1965 da Giuseppe Saragat a Francesco Moranino, riparato per alcuni decenni in Cecoslovacchia. Venti anni dopo la fine della guerra civile, gli strascichi penali della guerra partigiana si chiudevano definitivamente. Il prossimo anno invece si celebrerà il quarantennale del sequestro Moro e saremo a quasi 50 anni dalla nascita della lotta armata. Mezzo secolo è un periodo immenso che dovrebbe consentire di guardare agli anni delle grandi lotte sociali che giunsero anche alle armi come un oggetto di storia, di disputa storica. Se ciò non avviene è perché quella materia porta con sé dei significati che non rendono tranquilli i poteri costituiti e li obbligherebbero a scomodi bilanci. Accade così che quel periodo è ancora strumento di speculazione politica, sempre più becera, come dimostra la presenza di una ennesima commissione parlamentare d’inchiesta che si sta distinguendo per strumentalità, mistificazione e torsione dei fatti al servizio delle vulgate dietrologiche di ultima generazione.

Descrivi una situazione inaccettabile. Non pensi si debba fare qualcosa? Insieme a Oreste Scalzone ed altre/i siete sempre stati attenti alla liberazione di tutti. Sempre capaci di far vivere un tema, quello della libertà per tutti, senza logiche di schieramenti, di storie pregresse, di settarismi! Veramente una battaglia di libertà, ma poi anche voi vi siete fermati! Non credi sia venuto il momento di rilanciare insieme questa battaglia?

La battaglia per l’amnistia non ha avuto successo. Appartengo ad una scuola politica che degli insuccessi non ha paura ma sa prenderne atto. Ciò detto, per quanto mi riguarda non ho mai smesso di pensare a questo problema. Ho terminato la mia condanna solo tre anni fa, durante la semilibertà ho lavorato nella redazione di un quotidiano dove non ho perso occasione per affrontare il tema generale delle carceri e quello specifico della prigionia politica, dell’esilio, del 41 bis. Insomma, quando ho potuto, ho sempre cercato di tenere vivo l’argomento, al tempo stesso bisogna essere molto franchi e sapersi misurare con la realtà: sulla praticabilità attuale di una battaglia per l’amnistia sono molto perplesso. Certo, posso sbagliarmi, anzi questo è uno di quei casi dove sarei ben contento di essere smentito, ma non mi sembra proprio che esistano le condizioni oggettive e soggettive per avviare un percorso del genere. Come scriveva Victor Hugo, «amnistia» è una delle parole più belle, non vorrei che andasse sperperata, al di là delle buone intenzioni, per petizioni di principio o di bandiera. Non ho mai visto evasione più grande di un’amnistia. Vorrei che continuasse ad essere questo, un fatto reale, non un tema d’agitazione.

Per me rilanciare questa battaglia è un problema di pelle! Dopo che all’età di vent’anni hai attraversato tanti carceri speciali, non dimentichi più! Poi t’accorgi che la lotta armata è finita da più decenni e allora ti chiedi perché c’è ancora qualcuno dentro, come è possibile? Per me non è un tema d’agitazione ma rompere un silenzio decennale. Questi compagni non vanno dimenticati!

Capisco Giulio, ma la generosità non basta, le battaglie devono avere delle prospettive. Quando la questione dall’amnistia, o più in generale la questione della soluzione politica iniziò ad imporsi nella seconda metà degli anni 80, all’ordine del giorno c’era il superamento dell’emergenza giudiziaria. Dichiarato chiuso il ciclo politico della lotta armata che aveva avuto inizio negli anni 70 c’era l’idea, condivisa in diversi settori del ceto politico e della società, che bisognasse mettere fine anche alla stagione della legislazione speciale e ritornare ad una situazione di normalità giuridica. Questo voleva dire eliminare quei surplus di pena, introdotti con le leggi speciali, che erano stati inflitti nei maxi processi, ripristinare criteri erga omnes, validi per tutti e per ciascuno, mettendo fine alle pratiche differenziali e premiali istituite con le leggi sui pentiti e i dissociati. L’emergenza mafia e lo tzunami delle inchieste di “Mani pulite” che si abbatté sul sistema dei partiti della prima Repubblica chiuse bruscamente questa fase di apertura. Una nuova emergenza si sostituì alla prima e quei settori che nella fase emergenziale precedente si erano costruiti influenza e potere ripresero slancio. Quella funzione di supplenza che la magistratura si era vista delegare dal sistema politico per combattere la lotta armata aveva assunto sempre più autonomia. Le procure più forti arrivarono a teorizzare e mettere in pratica la supremazia della sfera giudiziaria su quella politica. Paradossalmente, in questa prima fase, si creò in un pezzo di ceto politico che vedeva rivolgersi contro il mostro emergenzialista a cui aveva dato vita la consapevolezza che forse lo strumento amnistiale avrebbe ripristinato un più corretto equilibrio dei poteri e delle sfere di competenza tipiche dei sistemi costituzionali moderni.

In commissione giustizia della Camera venne votato l’indulto che riduceva di un terzo le pene e portava gli ergastoli a 21 anni.

Poi tutto finì lì. La partita volse in favore degli imprenditori della nuova emergenza e di chi pensò, come l’ex Pci, di forzare la situazione arrivando al potere tramite la scorciatoia giudiziaria. Come andò a finire lo sappiamo: l’azione penale fece da trampolino di lancio alla discesa in campo e alla legittimazione elettorale e politica ultradecennale del Berlusconismo, oltre ad alimentare successive e ripetute ondate giustizialiste. In quella prima fase, la presenza ancora massiccia di prigionieri politici nelle carceri speciali divenne d’intralcio. La lotta armata era finita e le priorità repressive ormai erano altre, l’apparato penale e penitenziario andava riorientato. Sepolta l’ipotesi amnistiale si aprirono i rubinetti della Gozzini, senza tante complicazioni e senza chiedere abiure si aprì la strada al lavoro esterno e alla semilibertà, prima per piccoli gruppi e poi individualmente. I prigionieri soli e divisi al loro interno hanno affrontato disuniti questa situazione. Quel settore che aveva animato la battaglia per la soluzione politica e l’amnistia accettò la Gozzini, pensando che ciò avrebbe agevolato la possibilità di rinsaldare i rapporti con la società esterna, avere maggiore agibilità politica e rilanciare quindi l’ipotesi amnistiale. Una parte di quelli ostinatamente contrari all’amnistia poco più tardi approdò alla Gozzini. Un piccolo gruppo rimase chiuso a riccio. La situazione attuale non è altro che il sedimento residuale di quel che accadde negli anni 90. Nel frattempo la società è profondamente mutata, si è modificata l’antropologia sociale e politica del Paese, il giustizialismo ha cancellato la priorità dei temi sociali a vantaggio delle soluzioni penali, il populismo si è saldamente strutturato, l’iperlibersimo ha maciullato difese e tutele sociali del mondo del lavoro, è emersa la società del precariato, senza orizzonti emancipatori il razzismo alligna come soluzione offerta dall’alto per innescare una guerra tra poveri che non disturbi più i manovratori, il paradigma berlusconiano del partito azienda si è imposto come modello di riferimento, si è tornati a concezioni oligarchiche, plebiscitarie e cesariste della politica incarnate di volta in volta da tutte le nuove formazioni che si affacciano sulla scena, più sono nuove e più camuffano questa realtà dietro la loro demagogia, siamo approdati a quella che il filosofo Jacques Rancière ha per primo definito «democrazie senza popolo». Dulcis in fundo, all’interno di tutto questo abbiamo assistito alla fine di uno degli equivoci più grossi degli ultimi decenni: la morte della sinistra politica. Oggi non vedo sponde che potrebbero appoggiare un’amnistia.

Proviamo a fare da soli!

E’ il presupposto che nel 2013 ci ha spinto a lanciare l’amnistia per le lotte sociali. Di fronte alla massiccia ondata repressiva che si stava abbattendo sui movimenti che si erano distinti negli ultimi anni, da Genova, ai No Tav, alla lotta per la casa, alle condanne per devastazione e saccheggio durante le manifestazioni di piazza. Disinnescare quell’ondata repressiva, invertire la tendenza riaprendo le maglie dell’agibilità sociale, far riapprendere quella grammatica che ha sempre nutrito la sintassi delle lotte del movimento operaio: tutelare i cicli di lotta preservando la libertà dei militanti colpiti in modo da immagazzinare esperienza e sapere per quelli successivi. L’idea era quella di innescare un percorso virtuoso, che facesse da volano per riaprire a quel punto anche il tema della prigionia politica. L’iniziale accoglienza favorevole si è arenata quando i movimenti che in primis dovevano prendere sulle proprie spalle quella battaglia non hanno fatto nulla. Poi sono arrivate le condanne, le misure di polizia, i daspo, i decreti penali, le firme, le richieste di confino, quella gabbia di provvedimenti penali e amministrativi che stanno imbrigliando l’azione politica dei movimenti di lotta. Insomma il disastro attuale, l’accerchiamento politico, la criminalizzazione con accuse di racket, la strategia di depoliticizzazione di queste istanze sociali. Amnistia è una parola stregata!

Perché?

Penso che oltre ad un evidente problema d’analfabetismo politico e giuridico ci sia qualcosa di più profondo: l’immagine delle kefieh e delle bandiere rosse venute ad applaudire il pool guidato da Borelli davanti al tribunale di Milano negli anni ruggenti di “Mani pulite” dovrebbe far riflettere sulla sostanziale impreparazione e assenza di autonomia culturale di fronte ai temi del diritto e della giustizia. Non capire che l’amnistia sia una leva che può permettere di abbassare l’asticella della legalità, ovvero aumentare la liceità delle azioni possibili, cioè delle lotte, è come credere che il salario sia una mera concessione del padrone e non il risultato di diversi fattori tra cui il rapporto di forza prodotto dalle lotte. Insomma la strada è in salita.

Dal bilancio che fai sembra di capire che i prigionieri politici rimasti ancora in carcere hanno solo perso l’occasione per uscire?

La questione è più complessa, basti pensare che anche Mario Moretti, che pure fu tra quelli che nel marzo 1987 promosse la battaglia di libertà per una soluzione amnistiale, torna in carcere ogni sera a oltre settant’anni suonati. L’applicazione della Gozzini è diventata più tormentata dopo il 2000, proprio per quella sedimentazione del giustizialismo che accennavo in precedenza. Nel momento in cui viene meno una soluzione collettiva, uguale per tutti, i percorsi individuali sono soggetti a molteplici variabili e perturbazioni, fasi politiche, culture dei singoli magistrati, orientamenti dei diversi tribunali di sorveglianza che a parità di reato, pena scontata e percorso, possono applicare criteri di valutazioni diversi. Una specie di terno al lotto. Il vero nodo però è stata la liberazione finale dei prigionieri, quando si è posto il problema dell’ammissione alla liberazione condizionale degli ergastolani. Quando i giudici hanno capito che ormai, dopo decenni, i prigionieri erano arrivati alla soglia del fine pena sono stati introdotti progressivamente criteri sempre più restrittivi. Anche qui la solitudine dei prigionieri e la disunione non ha facilitato le cose ma alla fine, nel complesso, si è costituita una giurisprudenza favorevole: non premiale, non differenziale, che non chiede abiure. Sono state fatte battaglie, sollevate questioni giuridiche. Certo bisogna avere lo stomaco per affrontare in una sorta di corpo a corpo con i professionisti della punizione che stanno lì a misurati la coscienza, una sorta di judo. Tralascio la mia esperienza fatta dopo l’estradizione, in anni molto difficili. Quando ripenso allo scontro feroce che ho affrontato capisco quelli che non vogliono nemmeno iniziarlo. Ma io avevo comunque un fine pena, anche se lungo, prima o poi sarei uscito. Ciò detto, non va dimenticato, per esempio, che a Prospero Gallinari, morto in esecuzione pena ai domiciliari per i noti problemi cardiaci, non venne mai discussa la richiesta di liberazione condizionale che aveva presentato.

Sì, ma resta il nodo dei compagni ancora rinchiusi. Diversi obiettano che i detenuti/e rimasti in carcere non sono interessati all’amnistia!

Se non sbaglio i conti, fatta eccezione per due di loro, gli altri prigionieri hanno sempre mostrato indifferenza o un’opinione negativa verso l’amnistia. Posto che ogni posizione che mostra coerenza tra l’enunciato e il comportamento merita rispetto, questa situazione mi sembra essere un altro importante elemento di difficoltà che si aggiunge a quelli precedentemente citati. Che posso dirti? Ognuno sceglie sulla base della propria etica individuale, cultura, visione della politica, senso della propria esistenza. C’è chi ritiene doveroso per la propria storia rivoluzionaria cercare di non farla ammuffire in una cella e chi la pensa in altro modo. Gli unici che in questa vicenda non hanno titolo sono quelli che chiedono ad altri di sacrificarsi perché pensano che la rivoluzione abbia bisogno di un pantheon di martiri. Per il resto sono convinto che l’enormità degli anni di detenzione raggiunti costituisca un dato che esorbita le opinioni individuali, è un qualcosa di abnorme di per sé. Ciò detto resta difficile avviare una battaglia senza il consenso o il ruolo attivo di chi dovrebbe usufruirne, anche se l’amnistia ha una valenza politica che investe altri campi.

Puoi fare qualche esempio?

La legge Fornero sulle pensioni ha stabilito al comma 2 che ai condannati per mafia e terrorismo che hanno raggiunto l’età pensionabile e non abbiano un reddito sufficiente va sospesa l’erogazione dell’assegno sociale (la vecchia pensione sociale), o qualsiasi altra prestazione tipo la pensione di invalidità (intaccando così il diritto alla salute), durante l’esecuzione pena. Questa norma viola diversi articoli della costituzione ed estende lo stato di eccezione dal campo giudiziario (penale e carcerario) a quello amministrativo. Praticamente si istituzionalizza l’esistenza di una categoria di persone minus habens, si stabilisce un criterio di assegnazione tipologica delle prestazioni invece del vecchio criterio censitario. Nonostante ciò, nessuno ad oggi ha ancora sollevato il problema. Recentemente, dopo che l’Inps ha ricevuto dal ministero della Giustizia la lista delle persone condannate, sono state sospese le pensioni anche a chi aveva terminato la pena da diversi anni. Questo perché il ministero si è guardato bene dal segnalare quelli che avevano terminato nel frattempo di scontare le condanne, con un aggravio di burocrazia sulle altre amministrazioni (gli uffici esecuzione dei tribunali devo certificare il fine pena e l’Inps deve aprire delle procedure del tutto inutili dovendo prima sospendere e poi riattivare l’erogazione), mentre nel frattempo gli ex condannati restano senza quel misero reddito. In tutto questo ci sono persone che si sono viste comunque rifiutare l’erogazione dell’assegno nonostante avessero certificato il fine pena, perché ritenuta «illegittima». Se consideriamo che la conclusione della pena non mette fine nemmeno alle pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici, la perdita del diritto di voto attivo e passivo, sancendo in sostanza l’esclusione dalla cittadinanza piena, ci rendiamo conto come, in realtà, non vi sia mai stata nessuna conclusione vera di quella fase storica ma permangano forme di sanzione ed esclusione perenni, alle quali solo una logica amnistiale avrebbe potuto mettere fine.

Un ragione ulteriore per riaprirla questa battaglia!

Sì, ma il problema resta comunque. Per quel che può contare la mia opinione, penso che sarebbe un bene se i compagni incarcerati tornassero ad immergersi nella società attuale, invece che farsela raccontare in qualche lettera, facendo il passo della semilibertà. Quanto al che fare, bisogna agire secondo le priorità: la prima è il 41 bis. Si tratta di tortura. Anche con la normativa attuale, seppur restrittiva, esistono argomenti giuridici con cui motivare una uscita dal 41 bis senza abiura o collaborazione. C’è poi la questione dei prigionieri che hanno subito torture. Si può pensare ad una battaglia sull’articolo 176 cp, che preveda la liberazione condizionale in automatico per chi abbia raggiunto il trentesimo anno di detenzione effettivo e si ripristini l’originaria dizione che non prevedeva il «ravvedimento». L’amnistia richiede ancora la maggioranza qualificata a differenza di una normale modifica legislativa. Ci vogliono delle leve, anche piccole, da cui ripartire, poi…

Approfondimenti sul tema dell’amnistia per i reati politici degli anni 70-80

Amnistia per i militanti degli anni 70

Politici e amnistia, tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’Unita d’Italia ad oggi

L’amnistia Togliatti

Dalla-vendetta-giudiziaria-alla-soluzione-politica

Una storia politica dell’amnistia

Per saperne di più su amnistia sociale clicca qui

condotta con implacabile serenità, anche a costo di rinunciare ai benefici di una legislazione che premiava i detenuti a condizione che esprimessero atti di contrizione, esibizioni pubbliche di pentimento, richieste spettacolari di perdono. La giustizia italiana non concesse i benefici e neppure l´affettività, perché l´umanità del trattamento carcerario prescritta dalla Costituzione si accontenta di considerare i detenuti ancor meno di animali rinchiusi in uno zoo. Vincenzo e Nadia continuarono a rivendicare la loro dignità di persone senza pretese e rifiutarono persino di tentare la via della spettacolarizzazione massmediatica del loro caso. Scelsero la via del silenzio che reputarono la forma di mediazione più consona alla tragedia della quale erano stati corresponsabili.

condotta con implacabile serenità, anche a costo di rinunciare ai benefici di una legislazione che premiava i detenuti a condizione che esprimessero atti di contrizione, esibizioni pubbliche di pentimento, richieste spettacolari di perdono. La giustizia italiana non concesse i benefici e neppure l´affettività, perché l´umanità del trattamento carcerario prescritta dalla Costituzione si accontenta di considerare i detenuti ancor meno di animali rinchiusi in uno zoo. Vincenzo e Nadia continuarono a rivendicare la loro dignità di persone senza pretese e rifiutarono persino di tentare la via della spettacolarizzazione massmediatica del loro caso. Scelsero la via del silenzio che reputarono la forma di mediazione più consona alla tragedia della quale erano stati corresponsabili.

condizionale e altri benefici, oltre che un regime penitenziario privilegiato: il collaboratore di giustizia, comunemente definito “pentito”, e il dissociato.

condizionale e altri benefici, oltre che un regime penitenziario privilegiato: il collaboratore di giustizia, comunemente definito “pentito”, e il dissociato.

Nell’edizione in edicola ieri, sia Libération che le Monde hanno dedicato ampio spazio alla vicenda, riportando stralci delle perizie mediche che descrivono «uno stato depressivo gravissimo», traversato da «una crisi suicidaria sincera» assolutamente «incompatibile con la detenzione». La Petrella definisce la sua cella una «camera mortuaria» e ripete che a questo punto la sua morte «è l’unico regalo d’amore che potrò fare alle mie figlie perché permetterà loro d’elaborare finalmente il lutto» che il carcere a vita impedirebbe. Intervistato, Louis Joinet, l’architetto della dottrina Mitterrand, spiega che ovunque nel mondo «la maggior parte dei processi di ritorno alla pace o alla democrazia comportano un margine d’impunità e passano per una amnistia». In Italia gli anni erogati e scontati raggiungono la cifra di 50mila. Ancora troppo pochi? Lo stato di salute della Petrella e l’opportunità di curarla fuori dal carcere erano già stati evocati dalla signora Carla Bruni-Sarkozy in una intervista apparsa il 20 giugno sempre su Libération. Dando prova di una inattesa apertura, la prima donna di Francia aveva risposto a una precisa domanda sulla sorte da riservare ai rifugiati italiani sfuggendo i tradizionali cori giustizialisti che ormai echeggiano su entrambi i versanti delle Alpi.

Nell’edizione in edicola ieri, sia Libération che le Monde hanno dedicato ampio spazio alla vicenda, riportando stralci delle perizie mediche che descrivono «uno stato depressivo gravissimo», traversato da «una crisi suicidaria sincera» assolutamente «incompatibile con la detenzione». La Petrella definisce la sua cella una «camera mortuaria» e ripete che a questo punto la sua morte «è l’unico regalo d’amore che potrò fare alle mie figlie perché permetterà loro d’elaborare finalmente il lutto» che il carcere a vita impedirebbe. Intervistato, Louis Joinet, l’architetto della dottrina Mitterrand, spiega che ovunque nel mondo «la maggior parte dei processi di ritorno alla pace o alla democrazia comportano un margine d’impunità e passano per una amnistia». In Italia gli anni erogati e scontati raggiungono la cifra di 50mila. Ancora troppo pochi? Lo stato di salute della Petrella e l’opportunità di curarla fuori dal carcere erano già stati evocati dalla signora Carla Bruni-Sarkozy in una intervista apparsa il 20 giugno sempre su Libération. Dando prova di una inattesa apertura, la prima donna di Francia aveva risposto a una precisa domanda sulla sorte da riservare ai rifugiati italiani sfuggendo i tradizionali cori giustizialisti che ormai echeggiano su entrambi i versanti delle Alpi. ribadito più volte in occasione di alcune recenti estradizioni e da cui trasuda una singolare idea delle istituzioni. Non sorprende tanto l’ipocrita insistenza, pronunciata con studiata pacatezza, sulla supposta forza paziente ma inesorabile dello Stato. Qui Pisanu ha voluto distinguersi dal suo collega di governo, il guardasigilli Roberto Castelli, che ha affermato lo stesso pensiero digrignando rabbiosamente i denti: «pensavate d’averla fatta franca andando all’estero a godervi la vita… Noi vi cercheremo comunque, dovunque e per sempre». Differenze di stile non di sostanza. Paziente o meno, la forza dello Stato resta per essenza strabica ed eccelle nell’esercizio selettivo della memoria. Colpisce semmai la risonanza biblica presente nelle parole del ministro: quella confusione tra i requisiti formali di uno Stato laico e di diritto col Dio terribile della punizione, l’arbitro ultimo e inesorabile del giudizio universale, molto diverso per altro dal Dio misericordioso dei vangeli. Ma la dottrina giuridica positiva ritiene che la sanzione sia altra cosa dal giudizio divino. Essa ha senso solo all’interno di una temporalità storica ben definita, oltre la quale perderebbe significato fino a capovolgersi. Non più giustizia ma vendetta, abuso, persecuzione. Per questo il codice penale prevede la nozione di prescrizione non solo del reato ma anche della pena. L’idea d’imprescrittibilità che recentemente, sotto la spinta dell’euforia penale, nuovo oppio dei popoli, ha guadagnato terreno, è rimasta comunque confinata a crimini eccezionali come quelli contro l’umanità. Certo per le pene più lunghe la prescrizione interviene solo dopo trent’anni, una distanza immensa. Eppure buona parte dei fuoriusciti oramai hanno superato la soglia dei vent’anni dalla condanna, cioè sono più vicini alla tempo della prescrizione che a quello della sanzione. Chi aspira a riportarli nelle carceri vorrebbe invece fermare il tempo e ricondurre indietro le lancette della storia come quei giapponesi persi nelle isole del pacifico.

ribadito più volte in occasione di alcune recenti estradizioni e da cui trasuda una singolare idea delle istituzioni. Non sorprende tanto l’ipocrita insistenza, pronunciata con studiata pacatezza, sulla supposta forza paziente ma inesorabile dello Stato. Qui Pisanu ha voluto distinguersi dal suo collega di governo, il guardasigilli Roberto Castelli, che ha affermato lo stesso pensiero digrignando rabbiosamente i denti: «pensavate d’averla fatta franca andando all’estero a godervi la vita… Noi vi cercheremo comunque, dovunque e per sempre». Differenze di stile non di sostanza. Paziente o meno, la forza dello Stato resta per essenza strabica ed eccelle nell’esercizio selettivo della memoria. Colpisce semmai la risonanza biblica presente nelle parole del ministro: quella confusione tra i requisiti formali di uno Stato laico e di diritto col Dio terribile della punizione, l’arbitro ultimo e inesorabile del giudizio universale, molto diverso per altro dal Dio misericordioso dei vangeli. Ma la dottrina giuridica positiva ritiene che la sanzione sia altra cosa dal giudizio divino. Essa ha senso solo all’interno di una temporalità storica ben definita, oltre la quale perderebbe significato fino a capovolgersi. Non più giustizia ma vendetta, abuso, persecuzione. Per questo il codice penale prevede la nozione di prescrizione non solo del reato ma anche della pena. L’idea d’imprescrittibilità che recentemente, sotto la spinta dell’euforia penale, nuovo oppio dei popoli, ha guadagnato terreno, è rimasta comunque confinata a crimini eccezionali come quelli contro l’umanità. Certo per le pene più lunghe la prescrizione interviene solo dopo trent’anni, una distanza immensa. Eppure buona parte dei fuoriusciti oramai hanno superato la soglia dei vent’anni dalla condanna, cioè sono più vicini alla tempo della prescrizione che a quello della sanzione. Chi aspira a riportarli nelle carceri vorrebbe invece fermare il tempo e ricondurre indietro le lancette della storia come quei giapponesi persi nelle isole del pacifico. Questa anacronistica disputa sul senso di colpa non

Questa anacronistica disputa sul senso di colpa non «Chiediamo all’Unione europea l’inclusione delle Brigate rosse nella lista delle organizzazioni terroristiche», ha affermato il ministro degli Esteri, Franco Frattini, durante il vertice della Nato svoltosi a Bruxelles a inizio aprile 2004. Una richiesta paradossale, poiché rivolta nei confronti di un’organizzazione che non esiste più da ben oltre un decennio e che difficilmente può essere giustificata dall’apparizione di uno scarno numero di imitatori sgominati in breve tempo. Dietro questa richiesta del governo italiano, oltre all’intenzione di mettere in difficoltà la Francia per la venticinquennale ospitalità concessa ai fuoriusciti, vi è la piena adesione all’idea che chiunque abbia, in un modo o nell’altro, preso parte a vicende politiche rivoluzionarie rappresenti una minaccia permanente. Si tratta della palese ammissione che ad essere perseguita non è più l’infrazione eventuale ma l’identità, addirittura remota, delle persone oggetto di queste misure restrittive. Costoro verrebbero considerate, contro ogni buon senso, in possesso di un savoir faire rimasto intatto e aggiornato tecnicamente nei decenni. È questo il nuovo sigillo che le democrazie attuali pongono sulla figura del nemico politico interno, eletto a pericolo permanente e immutabile. Assistiamo in questo modo ad una sorprendente osmosi culturale, ad una micidiale simmetria d’atteggiamento tra le parole di Pisanu e quelle degli autori degli attentati D’Antona e Biagi. Entrambi fanno tabula rasa del decennio 90. Entrambi legittimano le proprie posizioni realizzando una curiosa rimozione storica che cancella l’oltrepassamento realizzato dalla quasi totalità dei prigionieri e dai fuoriusciti della lotta armata, riguardo a una vicenda storica considerata conclusa da oltre un quindicennio.

«Chiediamo all’Unione europea l’inclusione delle Brigate rosse nella lista delle organizzazioni terroristiche», ha affermato il ministro degli Esteri, Franco Frattini, durante il vertice della Nato svoltosi a Bruxelles a inizio aprile 2004. Una richiesta paradossale, poiché rivolta nei confronti di un’organizzazione che non esiste più da ben oltre un decennio e che difficilmente può essere giustificata dall’apparizione di uno scarno numero di imitatori sgominati in breve tempo. Dietro questa richiesta del governo italiano, oltre all’intenzione di mettere in difficoltà la Francia per la venticinquennale ospitalità concessa ai fuoriusciti, vi è la piena adesione all’idea che chiunque abbia, in un modo o nell’altro, preso parte a vicende politiche rivoluzionarie rappresenti una minaccia permanente. Si tratta della palese ammissione che ad essere perseguita non è più l’infrazione eventuale ma l’identità, addirittura remota, delle persone oggetto di queste misure restrittive. Costoro verrebbero considerate, contro ogni buon senso, in possesso di un savoir faire rimasto intatto e aggiornato tecnicamente nei decenni. È questo il nuovo sigillo che le democrazie attuali pongono sulla figura del nemico politico interno, eletto a pericolo permanente e immutabile. Assistiamo in questo modo ad una sorprendente osmosi culturale, ad una micidiale simmetria d’atteggiamento tra le parole di Pisanu e quelle degli autori degli attentati D’Antona e Biagi. Entrambi fanno tabula rasa del decennio 90. Entrambi legittimano le proprie posizioni realizzando una curiosa rimozione storica che cancella l’oltrepassamento realizzato dalla quasi totalità dei prigionieri e dai fuoriusciti della lotta armata, riguardo a una vicenda storica considerata conclusa da oltre un quindicennio.

confronti dei fuoriusciti riparati in Francia. Tra questi il primo a cadere nella rete è stato Cesare Battisti, attorno alla cui vicenda si è aperta un‘accesissima disputa giuridica e storica che ha chiamato in causa temi molto rilevanti: l’esercizio o meno della giustizia d’eccezione, il rapporto con il passato, il ruolo e l’uso politico della memoria; oppure questioni etiche come l’evocazione del male, il problema della colpa e dell’eventuale elaborazione sociale del lutto. Una discussione ampia e dai toni spesso crudi, a volte persino impropri e caricaturali, che dimostra come i passati rivoluzionari fatichino a diventare storia. Adagiati nel limbo della rimozione periodicamente vedono schiudersi le porte dell’inferno che risucchia brandelli di vita, trascina esistenze sospese. Lasciti, residui d’epoche finite che non diventano memoria, ma sono solo ostaggio di quel che riserverà la storia. Non un passato che torna ma un futuro che manca. Oltre trent’anni ci separano dall’inizio della lotta armata, almeno quindici dalla sua conclusione, riconosciuta con documenti politici e dichiarazioni ufficiali, tra il 1987 e il 1989, dagli stessi protagonisti. L’80% dei prigionieri è in carcere da un periodo che oscilla tra i 21 e i 26 anni; i restanti almeno da 16. Poi ci sono i casi estremi, come quello di Paolo Maurizio Ferrari rinchiuso da trent’anni. Tutto ciò non appaga affatto i partigiani della certezza della pena. I fautori della legalità ritengono, infatti, che vi siano tuttora conti aperti, anche quando le indagini hanno dimostrato che i due attentati del 1999 e del 2002, venuti inaspettatatamente ad interrompere oltre un decennio di silenzio, nulla hanno a che vedere con il passato e tanto meno con un fantomatico “santuario francese”, inizialmente accreditato dalle autorità per giustificare le estradizioni. La coazione a ripetere vuoti gesti del passato, era solo l’opera di un piccolo gruppo che ha trovato conforto nei suoi propositi grazie alla rimozione degli anni 70, al rifiuto ostinato dell’amnistia che ha congelato il tempo e cristallizzato le epoche, tentando di impedire a quel sapere incarcerato, a quelle esperienze sotto chiave o esiliate, di far valere le ragioni dell’irriproducibilità e inattualità dei modelli di lotta armata trascorsi.

confronti dei fuoriusciti riparati in Francia. Tra questi il primo a cadere nella rete è stato Cesare Battisti, attorno alla cui vicenda si è aperta un‘accesissima disputa giuridica e storica che ha chiamato in causa temi molto rilevanti: l’esercizio o meno della giustizia d’eccezione, il rapporto con il passato, il ruolo e l’uso politico della memoria; oppure questioni etiche come l’evocazione del male, il problema della colpa e dell’eventuale elaborazione sociale del lutto. Una discussione ampia e dai toni spesso crudi, a volte persino impropri e caricaturali, che dimostra come i passati rivoluzionari fatichino a diventare storia. Adagiati nel limbo della rimozione periodicamente vedono schiudersi le porte dell’inferno che risucchia brandelli di vita, trascina esistenze sospese. Lasciti, residui d’epoche finite che non diventano memoria, ma sono solo ostaggio di quel che riserverà la storia. Non un passato che torna ma un futuro che manca. Oltre trent’anni ci separano dall’inizio della lotta armata, almeno quindici dalla sua conclusione, riconosciuta con documenti politici e dichiarazioni ufficiali, tra il 1987 e il 1989, dagli stessi protagonisti. L’80% dei prigionieri è in carcere da un periodo che oscilla tra i 21 e i 26 anni; i restanti almeno da 16. Poi ci sono i casi estremi, come quello di Paolo Maurizio Ferrari rinchiuso da trent’anni. Tutto ciò non appaga affatto i partigiani della certezza della pena. I fautori della legalità ritengono, infatti, che vi siano tuttora conti aperti, anche quando le indagini hanno dimostrato che i due attentati del 1999 e del 2002, venuti inaspettatatamente ad interrompere oltre un decennio di silenzio, nulla hanno a che vedere con il passato e tanto meno con un fantomatico “santuario francese”, inizialmente accreditato dalle autorità per giustificare le estradizioni. La coazione a ripetere vuoti gesti del passato, era solo l’opera di un piccolo gruppo che ha trovato conforto nei suoi propositi grazie alla rimozione degli anni 70, al rifiuto ostinato dell’amnistia che ha congelato il tempo e cristallizzato le epoche, tentando di impedire a quel sapere incarcerato, a quelle esperienze sotto chiave o esiliate, di far valere le ragioni dell’irriproducibilità e inattualità dei modelli di lotta armata trascorsi. In realtà l’esperienza italiana ha innovato il repertorio classico dello stato d’eccezione, mettendo in pratica un modello molto diverso da quella situazione di “sospensione” o “vuoto” del diritto di cui ha recentemente scritto il filosofo Giorgio Agamben (Lo stato d’eccezione , Bollati Boringhieri 2003). L’Italia non ha affatto sospeso il diritto ordinario; non ha avuto bisogno di dotarsi di giurisdizioni speciali (troppo forte era il ricordo del tribunale speciale fascista). Al contrario ha stravolto, deformato, inquinato il diritto penale corrente, camuffando sapientemente l’eccezione e rendendola in questo modo permanente. L’Italia ha fatto a meno di giudici militari perché, sotto la toga, la magistratura ordinaria ha indossato l’uniforme dello Stato etico, sposando una vocazione purificatrice e combattente del proprio ruolo, dotandosi di un potentissimo arsenale penale speciale. Larghi settori della società italiana rimproverano i prigionieri e in rifugiati di non aver mai fatto atto di pubblico pentimento e per questo di aver eluso il senso di colpa, mantenendo per giunta un atteggiamento ambiguo nei confronti di una cultura politica che non esclude il ricorso alla violenza. Il superamento del passato resta ancora un terreno di controversia. Ciò che per i prigionieri e i rifugiati è oramai storia, materia d’indagine e inchieste serrate, da discutere con le tecniche fredde e puntigliose delle scienze sociali; per i media, per la quasi totalità del ceto politico e per larghi settori della società civile è tuttora una ferita aperta, una piaga viva che non può e non deve cicatrizzarsi. Allo scandaglio del lavoro storico si contrappone la venerazione di una memoria trasfigurata nel culto di un dolore non riassorbibile. Al lavoro d’incorporazione del passato, doloroso e conflittuale, si sostituisce un atteggiamento di rifiuto che fa del passato una trincea su cui attestarsi. L’elaborazione del lutto diventa in questo modo, secondo una consolidata tradizione inquisitoriale, uno strumento di bonifica delle coscienze, che aggiunge alla sanzione sui corpi anche la correzione delle menti. Un percorso a senso unico che pretende di imporre i valori dei vincitori come l’orizzonte della maturità.

In realtà l’esperienza italiana ha innovato il repertorio classico dello stato d’eccezione, mettendo in pratica un modello molto diverso da quella situazione di “sospensione” o “vuoto” del diritto di cui ha recentemente scritto il filosofo Giorgio Agamben (Lo stato d’eccezione , Bollati Boringhieri 2003). L’Italia non ha affatto sospeso il diritto ordinario; non ha avuto bisogno di dotarsi di giurisdizioni speciali (troppo forte era il ricordo del tribunale speciale fascista). Al contrario ha stravolto, deformato, inquinato il diritto penale corrente, camuffando sapientemente l’eccezione e rendendola in questo modo permanente. L’Italia ha fatto a meno di giudici militari perché, sotto la toga, la magistratura ordinaria ha indossato l’uniforme dello Stato etico, sposando una vocazione purificatrice e combattente del proprio ruolo, dotandosi di un potentissimo arsenale penale speciale. Larghi settori della società italiana rimproverano i prigionieri e in rifugiati di non aver mai fatto atto di pubblico pentimento e per questo di aver eluso il senso di colpa, mantenendo per giunta un atteggiamento ambiguo nei confronti di una cultura politica che non esclude il ricorso alla violenza. Il superamento del passato resta ancora un terreno di controversia. Ciò che per i prigionieri e i rifugiati è oramai storia, materia d’indagine e inchieste serrate, da discutere con le tecniche fredde e puntigliose delle scienze sociali; per i media, per la quasi totalità del ceto politico e per larghi settori della società civile è tuttora una ferita aperta, una piaga viva che non può e non deve cicatrizzarsi. Allo scandaglio del lavoro storico si contrappone la venerazione di una memoria trasfigurata nel culto di un dolore non riassorbibile. Al lavoro d’incorporazione del passato, doloroso e conflittuale, si sostituisce un atteggiamento di rifiuto che fa del passato una trincea su cui attestarsi. L’elaborazione del lutto diventa in questo modo, secondo una consolidata tradizione inquisitoriale, uno strumento di bonifica delle coscienze, che aggiunge alla sanzione sui corpi anche la correzione delle menti. Un percorso a senso unico che pretende di imporre i valori dei vincitori come l’orizzonte della maturità. qualcosa che racchiude il massimo d’irrealismo politico e d’immoralità etica. Strano destino quello di un istituto nato con la democrazia ateniese e divenuto

qualcosa che racchiude il massimo d’irrealismo politico e d’immoralità etica. Strano destino quello di un istituto nato con la democrazia ateniese e divenuto