Una eredità che non serve

Paolo Persichetti

Liberazione 18 febbraio 2009 (versione integrale)

Serve ancora il comunismo? O meglio serve ancora l’eredità del Pci al rilancio di una prospettiva anticapitalista e comunista? Nei giorni scorsi (per esattezza il 3 febbraio 2009) sulle pagine di Liberazione si è aperta una discussione del genere. Un dibattito che segnala il profondo arretramento culturale che sta attraversando questa formazione politica. Nella seconda metà degli anni 80 si discusse molto attorno alla nozione di consociativismo, introdotta da alcuni storici per riassumere la condotta politica che aveva contraddistinto e presupposto l’azione del Pci a partire dal dopoguerra.

Sulla valenza esplicativa del concetto convergevano buona parte degli studiosi. Divergenze invece esistevano sulla scansione temporale nella quale la pratica consociativa avrebbe trovato spazio. Per alcuni la consociazione aveva caratterizzato la politica italiana fin dall’immediato dopoguerra. I fautori di questa tesi leggevano all’interno di questo paradigma l’originario patto costituzionale e il sostanziale duopolio con il quale Dc e Pci si erano suddivisi l’influenza sull’Italia, in un contesto geopolitico sovradeterminato dalla guerra fredda e dalla suddivisione in blocchi del mondo.

Per altri questa lettura era eccessiva. A loro avviso non tutte le fasi della politica italiana potevano leggersi attraverso questo accordo di fondo. Gli anni 50, in particolare, restano un momento molto conflittuale che non riesce a trovare spiegazione all’interno del paradigma consociativo che invece a partire dagli anni 60 torna gradualmente ad inverarsi, per raggiungere il suo apice nella seconda parte degli anni 70 con il compromesso storico e proseguire anche negli anni del pentapartito.

Non è possibile riassumere in queste poche righe l’intera discussione storiografica. Certo è che sul piano ideologico, il consociativismo può essere letto come una concezione che ha influenzato in modo abbastanza uniforme buona parte della cultura politica del Pci (da Togliatti a Berlinguer), anche quando le fasi storiche non lo rendevano praticabile.

Non è possibile riassumere in queste poche righe l’intera discussione storiografica. Certo è che sul piano ideologico, il consociativismo può essere letto come una concezione che ha influenzato in modo abbastanza uniforme buona parte della cultura politica del Pci (da Togliatti a Berlinguer), anche quando le fasi storiche non lo rendevano praticabile.

In ogni caso questa discussione vecchia di 20 anni portò a concludere che molta parte della crisi e del declino del Pci risiedeva proprio nei limiti della sua cultura consociativa che l’aveva portato a non comprendere e confliggere prima con il sommovimento sociale degli anni 70, percepito con fastido, come una turbativa ai propri progetti di autonomia del politico, poi a non avere più gli strumenti per fare fronte all’offensiva neoliberale deglli anni 80 e allo sfaldamento dell’era dei blocchi.

Va detto che quella cultura politica non è mai definitivamente tramontata, ma anzi è proseguita e ha trovato un suo inveramento finale nella nascita del Partito democratico, vera essenza della cultura consociativa che aveva tenuto insieme, attraverso un patto tacito di reciproca spartizione del paese, forze di matrice genericamente popolare (ma la Dc non era certo solo questo…), Democrazia cristiana e Partito comunista italiano.

* * * *

Università di Roma, 17 marzo 1977. Il movimento caccia Lama e il servizio d’ordine del Pci dal piazzale della Minerva

Una delle caratteristiche che hanno reso singolare la vicenda politica di Rifondazione comunista è stata quella specie di rivoluzione semantica che dalla sua nascita ha visto il predicato in posizione di preminenza sul soggetto. Seppur con alterne vicende, tra frenate e subitanee accelerazioni, Rifondare era un’evidenza indiscutibile di fronte alla quale, dopo la  Bolognina, anche i più restii convenivano, almeno a parole. Da quel 12 dicembre 1991 sono passati 18 anni, età in cui si diventa maggiorenni. Ma l’ingresso nell’età adulta è arrivato proprio quando la forza politica di Rifondazione è scesa al suo minimo storico. Una crisi che rischia di metterne in discussione la stessa sopravvivenza: l’uscita dal parlamento prima, un congresso devastante poi, quindi l’ennesima lacerante scissione, la crisi di Liberazione, la riforma elettorale con soglia del 4% che rischia di relegare il suo peso politico nel limbo della marginalità e dell’insignificanza, pongono interrogativi enormi. Dov’è approdata allora quella rifondazione che nelle sue premesse conteneva ambiziose intenzioni teoriche, culturali e politiche?

Bolognina, anche i più restii convenivano, almeno a parole. Da quel 12 dicembre 1991 sono passati 18 anni, età in cui si diventa maggiorenni. Ma l’ingresso nell’età adulta è arrivato proprio quando la forza politica di Rifondazione è scesa al suo minimo storico. Una crisi che rischia di metterne in discussione la stessa sopravvivenza: l’uscita dal parlamento prima, un congresso devastante poi, quindi l’ennesima lacerante scissione, la crisi di Liberazione, la riforma elettorale con soglia del 4% che rischia di relegare il suo peso politico nel limbo della marginalità e dell’insignificanza, pongono interrogativi enormi. Dov’è approdata allora quella rifondazione che nelle sue premesse conteneva ambiziose intenzioni teoriche, culturali e politiche?

Per anni si sono succeduti congressi che annunciavano grandi svolte che si è visto poi senza respiro strategico e consistenza teorica, come l’ultima – in ordine di tempo – sulla nonviolenza. Spesso viziate da contenziosi interni (e guru occulti), tentativo di liquidare (giustamente ma in modo inappropriato) zavorre ideologiche che hanno sempre messo piombo sulle ali del movimento operaio. Inevaso è rimasto il nodo dello «statalismo», da cui discendono implicazioni teoriche e politiche che hanno minato le esperienze del comunismo lungo tutto il 900. Troppo profondo, troppo difficile affrontare un tasto del genere. Tuttavia, almeno negli enunciati, il predicato continuava a prevalere sul soggetto. Cercare la via della rifondazione del comunismo restava la ragione sociale del Prc. Ora non più. La rifondazione non serve, il comunismo – quello buono – c’è già. Perché rifondarlo se basta ripescarlo nelle soffitte del secolo appena chiuso? Il comunismo altro non è che la storia del Pci. Sì, il Pci, quello di Togliatti, Longo e Berlinguer (del povero Natta non si ricorda più nessuno). Questo si legge nello scambio di articoli pubblicati su queste pagine nell’edizione del 3 febbraio sotto la domanda: il comunismo serve ancora? Quale comunismo? Viene immediatamente da obiettare. E sì, perché nelle risposte di Giuseppe Chiarante, Alberto Burgio e Adalberto Minucci all’intervento di Franco Russo, ciò che più colpisce è la sovrapposizione assiomatica tra comunismo e Pci. In nessun momento Russo dice che bisogna liberarsi del comunismo. Sostiene invece che la critica anticapitalista più innovativa ed efficace che ha preso corpo in Italia dagli anni 60 in poi è nata fuori dal Pci e che questo partito nel migliore dei casi l’ha rincorsa, cercando di contenerla e normalizzarla. Il più delle volte, in realtà, l’ha osteggiata, combattuta come nemica, ritenendola un ostacolo alla propria definitiva consacrazione istituzionale. Insomma è della eredità del Pci che occorre fare a meno.

A questa tesi i suoi tre contraddittori rispondono – seppur con argomenti e stile diversi – che non c’è stato e non può esserci altro comunismo e anticapitalismo all’infuori della storia del Pci. I tre ripropongono un’anacronistica concezione proprietaria del comunismo che nelle parole di Chiarante è animata da nostalgie catto-comuniste; in quelle di Burgio da pulsioni neocarriste e in Minucci da una clamorosa boutade, per cui il Pci sarebbe stato la formazione politica «più vicina alla concezione teorica del comunismo proprio di Marx». Così, come niente fosse, viene omessa la matrice culturale del gruppo dirigente del Pci, l’hegelo-marxismo d’impronta crociana, l’influenza di Gentile, la covata bottaiana che sfornò tanti redenti, il peso dell’azionismo. Se non ci fosse stata la Bolognina, ci viene suggerito, oggi non saremmo ridotti in queste condizioni. Classico schema di ragionamento autoconsolatorio che confonde l’effetto con la causa. Esemplare, in proposito è Burgio quando afferma che la fine dell’Urss e la liquidazione del Pci non hanno fatto fare all’Italia e al mondo intero nessun balzo in avanti. Quasi a voler suggerire che lo sfondamento neoliberale, la vittoria della rivoluzione conservatrice, il trionfo delle destre e del populismo sono stati la diretta conseguenza della loro scomparsa, invece che una prova della loro inadeguatezza. L’Urss e il Pci sono implosi, non hanno retto lo scontro perché minati al proprio interno, al pari (va detto per chiarezza) delle altre culture comuniste, e in senso più ampio neomarxiste, che anch’esse non hanno retto il confronto col salto di paradigma provocato dalla fine della società fordista. Alcune, quella operaista in particolare, hanno saputo leggere e anticipare meglio di altre quanto stava accadendo e quali sfide nuove si aprivano, ma nessuna componente (parlamentare o extraparlamentare) è riuscita a costruire una risposta politica efficace. A questo punto l’atteggiamento migliore, sul piano storico e politico, sarebbe quello di tirare bilanci critici, rompere recinti, cercare ancora e approfondire la strada di un nuovo anticapitalismo nella sua fase postfordista. Invece riemergono istinti identitari, nostalgie autoincantatorie, per giunta rivolte a percorsi politici che hanno grosse responsabilità nella sconfitta, se non altro in misura del loro peso, come la stagione catto-comunista. Un’ideologia inclusiva, un progetto che prevedeva la massima integrazione della società nello Stato, a differenza del marxismo sorretto dal valore positivo del conflitto tra capitale e lavoro e da una profonda critica verso le forme statuali. Ciò spiega le ragioni del grande successo della cultura catto-comunista nel decennio della crisi economica di fine secolo, gli anni 70, quando essa parve molto utile a fornire quel supporto ideologico necessario a giustificare la nuova cultura delle compatibilità economiche e del moderatismo politico, la famosa «austerità», che la classe operaia – in quanto «classe dirigente nazionale» – doveva assumere su di sé come esempio per il paese e lo stesso padronato. Il catto-comunismo in quegli anni rappresentò anche la cultura politica che un Pci in crisi teorica tentò di opporre alla sociologia americana, veicolata dai gruppi ideologici legati alla modernizzazione capitalista che puntarono politicamente sul craxismo. In risposta, lo storicismo idealista e il cattocomunismo trovarono una fusione comune in una sorta d’eticismo brezneviano. L’etica divenne la barricata ideologica residuale che pervase la stagione politica di Berlinguer, tutta improntata sulla «diversità comunista». Una tesi che disegnava l’alterità morale assoluta dell’uomo di sinistra rispetto al resto della società. Il capitalismo, la corruzione, i disfunzionamenti dell’amministrazione potevano trovare soluzione grazie alla tempra morale di quell’uomo nuovo che era l’amministratore comunista, finché lo scandalo delle tangenti della metropolitana milanese non riportò tutti alla cruda realtà. Ma intanto quell’eticismo favorì un atteggiamento culturale conformista e intollerante che aprì la strada alla supplenza giudiziaria della politica, chiudendo la porta alla possibilità di comprendere le radicali istanze di cambiamento e le culture innovative che i movimenti degli anni 70 sollevavano.

Davvero di questa cultura politica non abbiamo alcun bisogno.

Link

Muro di Berlino, i guardiani delle macerie

Un futuro anticapitalista è fuori dalla storia del Pci

Il secolo che viene

pensiamo che questa delirante logica del «tutto o niente», che si è posta come obiettivo il riconoscimento di un’innocenza non solo in punto di verità storica, ma anche e soprattutto di identità – innocenza come non-colpevolezza anche in senso agostiniano, innocenza quella vera, quella dell’anima –, lo ha perduto come ha perduto già altri. In buona logica, la presunzione d’innocenza e l’onere della prova all’accusa, è motivato dal fatto che l’innocenza, come la non-esistenza di un fatto o una cosa, non è quasi mai dimostrabile. Di fronte a questi nodi, Battisti dev’essere affondato nelle sabbie mobili di un misto di “legittimismo”, di vittimismo, che si gonfia di risentimento mortale. Solo così si spiega l’odio riversato in certe interviste, prima contro “i brigatisti”, poi “gli ex-compagni”; e da ultimo – nell’intervista a Isto è – dove si taglia col coltello una sorta di sordo rancore contro Marina Petrella, come di gelosìa perché la battaglia su di lei ha avuto successo… Non voglio parlare di invidia, o cosciente malanimo. Parlo della sensazione di esser stato proditoriamente usurpato di un qualcosa che gli era dovuto: questo è rivelato da formule del tipo «io l’unico ancora perseguito…». Naturalmente, in una sindrome di questo tipo, non si guarda a chi sta peggio – basti evocare la vicenda di Paolo Persichetti o Rita Algranati, che, loro sì, potrebbero ritenersi gli unici capri espiatori. Battisti – credo che la cosa più terribile sia che se ne sia autoconvinto – si considera, nel picco, nella fase “ipomaniaca”, megalomane di una sua sorta di bipolarità: essere il “Nemico pubblico numero uno” insieme al suo irovescio “down”, depressivo, cioè considerarsi Il perseguitato numero uno, L’innocente assoluto: l’unico, e per questo il più conculcato.

pensiamo che questa delirante logica del «tutto o niente», che si è posta come obiettivo il riconoscimento di un’innocenza non solo in punto di verità storica, ma anche e soprattutto di identità – innocenza come non-colpevolezza anche in senso agostiniano, innocenza quella vera, quella dell’anima –, lo ha perduto come ha perduto già altri. In buona logica, la presunzione d’innocenza e l’onere della prova all’accusa, è motivato dal fatto che l’innocenza, come la non-esistenza di un fatto o una cosa, non è quasi mai dimostrabile. Di fronte a questi nodi, Battisti dev’essere affondato nelle sabbie mobili di un misto di “legittimismo”, di vittimismo, che si gonfia di risentimento mortale. Solo così si spiega l’odio riversato in certe interviste, prima contro “i brigatisti”, poi “gli ex-compagni”; e da ultimo – nell’intervista a Isto è – dove si taglia col coltello una sorta di sordo rancore contro Marina Petrella, come di gelosìa perché la battaglia su di lei ha avuto successo… Non voglio parlare di invidia, o cosciente malanimo. Parlo della sensazione di esser stato proditoriamente usurpato di un qualcosa che gli era dovuto: questo è rivelato da formule del tipo «io l’unico ancora perseguito…». Naturalmente, in una sindrome di questo tipo, non si guarda a chi sta peggio – basti evocare la vicenda di Paolo Persichetti o Rita Algranati, che, loro sì, potrebbero ritenersi gli unici capri espiatori. Battisti – credo che la cosa più terribile sia che se ne sia autoconvinto – si considera, nel picco, nella fase “ipomaniaca”, megalomane di una sua sorta di bipolarità: essere il “Nemico pubblico numero uno” insieme al suo irovescio “down”, depressivo, cioè considerarsi Il perseguitato numero uno, L’innocente assoluto: l’unico, e per questo il più conculcato.

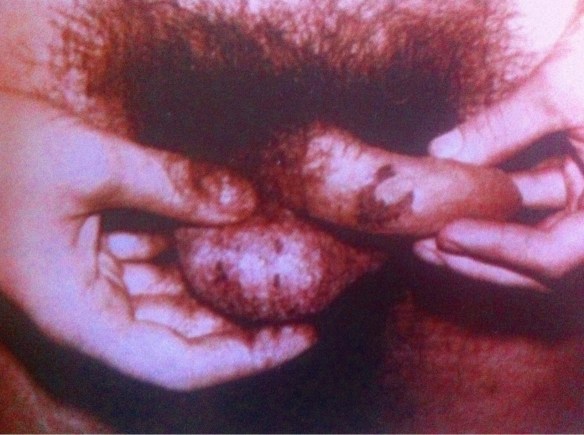

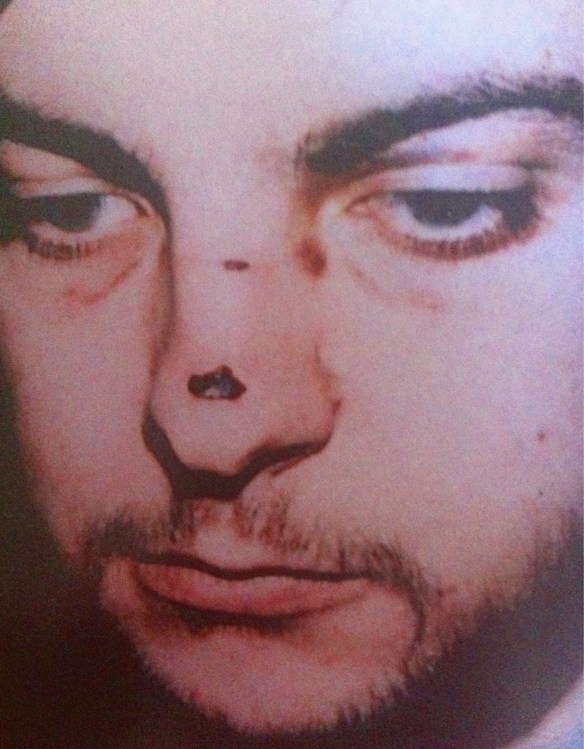

gli interrogatori di persone arrestate nell’ambito delle indagini sul terrorismo sono giunte al sindacato. Il sindacato dei lavoratori della polizia, pur condividendo il convincimento di quanti ritengono ingiustificabili tali pratiche, esprime la propria preoccupazione per l’orientamento delle inchieste in corso che tendono alla individuazione di responsabilità di singoli appartenenti alle forze dell’ordine, non tenendo conto del clima che ha suscitato tali episodi, e di cui molti devono sentirsi direttamente o indirettamente responsabili.

gli interrogatori di persone arrestate nell’ambito delle indagini sul terrorismo sono giunte al sindacato. Il sindacato dei lavoratori della polizia, pur condividendo il convincimento di quanti ritengono ingiustificabili tali pratiche, esprime la propria preoccupazione per l’orientamento delle inchieste in corso che tendono alla individuazione di responsabilità di singoli appartenenti alle forze dell’ordine, non tenendo conto del clima che ha suscitato tali episodi, e di cui molti devono sentirsi direttamente o indirettamente responsabili. (il Sindacato Autonomo di Polizia): ” Non ci sono state torture ai terroristi arrestati. Se qualche episodio di violenza fosse avvenuto, sarebbe un fatto isolato. I responsabili, una volta accertata la loro colpa, dovrebbero essere puniti secondo la legge. Nella polizia non ci sono aguzzini o squadre speciali, ma solo persone normali e padri di famiglia. […]

(il Sindacato Autonomo di Polizia): ” Non ci sono state torture ai terroristi arrestati. Se qualche episodio di violenza fosse avvenuto, sarebbe un fatto isolato. I responsabili, una volta accertata la loro colpa, dovrebbero essere puniti secondo la legge. Nella polizia non ci sono aguzzini o squadre speciali, ma solo persone normali e padri di famiglia. […]