L’intervista – «Il populismo penale è la una carcerazione di massa della povertà, generata da una degenerazione classista della giustizia penale, totalmente scollegata dai mutamenti della fenomenologia criminale, alimentata da un’ideologia dell’esclusione che criminalizza i poveri, gli emarginati, i diversi come lo straniero, l’islamico, il clandestino, all’insegna di un’antropologia razzista della disuguaglianza»

Roberto Ciccarelli

Il manifesto, 28 ottobre 2008

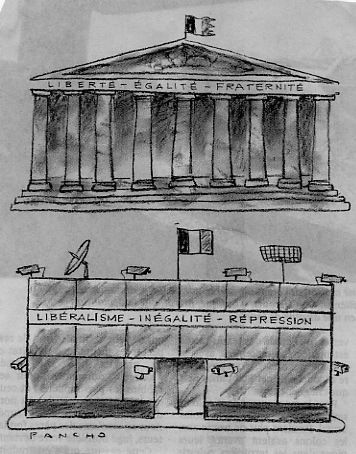

Il populismo penale che presiede le politiche della tolleranza zero in nome della sicurezza offusca la costruzione in atto di un sistema giuridico che risponde a una visione classista della giustizia. Anche se diminuiscono i crimini commessi, l’ostilità verso i migranti e la piccola criminalità viene alimentata dai media e dai partiti conservatori per costruire il consenso alle norme securitarie. Un populismo penale che promuove il diritto minimo per i ricchi e i potenti, e un diritto repressivo per i poveri, i marginali e i “devianti”, con l’aggravante delle leggi razziste che colpiscono migranti irregolari e rom. È severo e indignato il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli quando commenta le decisioni prese dal governo Berlusconi sulla sicurezza ispirati alla “tolleranza zero”. «Per la prima volta nella storia della Repubblica – afferma – la stigmatizzazione penale non colpisce solo singoli individui sulla base dei reati da essi compiuti, ma intere classi di persone sulla base della loro identità etnica».

Un giudizio che non sorprende, quello del massimo teorico del garantismo penale, che ha sempre legato agli studi di diritto, di logica e di metodologia della scienza giuridica, una tensione etica verso l’effettività del diritto sul piano storico e su quello politico. Già magistrato dal 1967 al 1975, anni in cui partecipò alla fondazione di “Magistratura Democratica”, Ferrajoli che oggi insegna Filosofia del Diritto alla Terza Università di Roma, ha intrapreso un’opera che ha conosciuto capolavori come Diritto e Ragione del 1989, per giungere al libro della vita, i tre volumi di Principia Iuris, pubblicati quest’anno.

L’omicidio di Giovanna Reggiani avvenuto un anno fa a Roma sembra avere impresso una “svolta punitiva” alla politica italiana. Prima il “pacchetto sicurezza” del Governo Prodi, poi le misure che sanzionano pesantemente la criminalità di strada, l’immigrazione irregolare e i rom del Governo Berlusconi, ricorrendo anche all’esercito. Il tutto in nome dell’insicurezza crescente. Ma quanto è reale questa paura?

Si tratta di una paura in gran parte costruita dal sistema politica e dai media. Secondo le analisi del Centro d’ascolto del Partito radicale, lo spazio dedicato dai telegiornali alle notizie di cronaca nera è passato dal 10,4% nel 2003 al 23,7% nel 2007, con un incremento del 233,4% nel biennio 2006-2007. Questi dati sono cresciuti in corrispondenza della campagna elettorale. La destra ha cavalcato senza ritegno la politica della paura che ritengo non abbia alcuna giustificazione. Se guardiamo le statistiche storiche, vediamo che in Italia il numero degli omicidi è sceso l’anno scorso a 601, rispetto ai 5 mila nella seconda metà dell’Ottocento. Le lesioni volontarie, le violenze sessuali, sono diminuite di circa due terzi. Lo stesso per i furti e le rapine.

Lei ha definito questo uso demagogico della paura nei termini di “populismo penale”. In cosa consiste?

Con questa espressione il giurista francese Denis Salas e quello domenicano Eduardo Jorge Prats definivano una strategia diretta ad ottenere demagogicamente il consenso popolare rispondendo alla paura generata nella popolazione dalla criminalità di strada. Si afferma così un uso congiunturale del diritto penale in senso repressivo ed antigarantista che è totalmente inefficace rispetto alle intenzioni di prevenire i crimini.

Per quale ragione?

Prenda, ad esempio, la proposta di introdurre il reato di immigrazione clandestina. Questo nuovo reato assegnerà a chiunque entra nel territorio nazionale, o vi si intrattiene illegalmente, la condizione di delinquente. Questo significa che in un colpo solo 700 mila immigrati clandestini residenti dovranno essere incarcerati. Senza contare che è impossibile incarcerare centinaia di migliaia di persone. Oppure il reato di prostituzione e adescamento in strada, come proposto dal ministro Mara Carfagna: decine di migliaia di prostitute dovrebbero essere arrestate e processate insieme ai loro clienti. Ovviamente è impensabile che queste norme possano essere seriamente applicate. Ma proprio questo ne conferma il carattere demagogico. Quello che è importante è la valenza simbolica di questi annunci, non la loro applicabilità.

Queste misure sono state giustificate in nome della “tolleranza zero”…

“Tolleranza zero” è un’espressione assurda che esprime un’utopia reazionaria. L’eliminazione dei delitti, cioè la loro riduzione a zero, è impossibile senza un’involuzione totalitaria del sistema politico. La “tolleranza zero” potrebbe essere forse raggiunta solo in una società panottica di tipo poliziesco, che sopprimesse preventivamente le libertà di tutti, mettendo un poliziotto alle spalle di ogni cittadino e i carri armati nelle strade. Il costo sarebbe insomma la trasformazione delle nostre società in regimi disciplinari e illiberali sottoposti alla vigilanza capillare e pervasiva della polizia.

Ma è sulla base di questa parola d’ordine che è avvenuta negli ultimi vent’anni la crescita, non solo in Italia, della carcerazione penale. Se è dunque così inefficace, perché la “tolleranza zero” continua ad essere applicata?

Il fenomeno a cui lei accenna è di dimensioni gigantesche, in tutti i paesi occidentali si è prodotta una vera esplosione delle carceri. In Italia, la popolazione carceraria è raddoppiata, arrivando a 50 mila persone detenute; negli Stati Uniti è addirittura decuplicata, 2 milioni di persone, senza contare i 4 milioni sottoposti alle misure della probation o della parole. Bisogna anche ricordare che in questo paese il numero degli omicidi ha raggiunto quota 30 mila all’anno, dieci volte in più dell’Italia, nonostante le mafie e le camorre. Si tratta di una carcerazione di massa della povertà, generata da una degenerazione classista della giustizia penale, totalmente scollegata dai mutamenti della fenomenologia criminale, alimentata da un’ideologia dell’esclusione che criminalizza i poveri, gli emarginati, i diversi come lo straniero, l’islamico, il clandestino, all’insegna di un’antropologia razzista della disuguaglianza.

Esiste un rapporto tra questo uso della giustizia penale e il cosiddetto Lodo Alfano che tutela le alte cariche dello Stato?

È la duplicazione del diritto penale: un diritto mite per i ricchi e i potenti e un diritto massimo per i poveri e gli emarginati. In questa duplicazione, le misure draconiane contro la delinquenza di strada convivono con l’edificazione di un intero corpus iuris ad personam finalizzato a paralizzare i vari processi contro il presidente del Consiglio, con l’annessa campagna di denigrazione dei giudici accusati di fare politica, anche se interpretano il principio dell’uguaglianza davanti alla legge. È la prova che oggi la giustizia è sostanzialmente impotente nei confronti della delinquenza dei colletti bianchi, mentre è severissima nei confronti della delinquenza di strada. Si pensi agli aumenti massicci di pena per i recidivi previsti dalla legge Cirielli, sull’esempio degli Stati Uniti, simultaneamente alla riduzione dei termini di prescrizione per i delitti societari, destinati così alla prescrizione. E si pensi, invece, alle pene durissime introdotte dal decreto sulla sicurezza: espulsione dello straniero condannato a più di due anni, reclusione da 1 a 5 anni per avere dichiarato false generalità, aumento della pena fino a un terzo nel caso in cui lo straniero sia clandestino.

Sta dicendo che il diritto penale viene ormai usato come strumento di discriminazione?

Tutte queste misure violano una serie di principi di civiltà giuridica, ma soprattutto la sostanza del principio di legalità, cioè il divieto in materia penale di associare una pena ad una condizione, o ad un’identità personale, tanto più se è etnica. È il meccanismo della demagogia populista: si costruisce un potenziale nemico, l’immigrato, e lo si addita come possibile delinquente, o soggetto pericoloso, esponendolo alla violenza omicida come abbiamo visto nelle ultime settimane con l’assassinio di Abdoul Guiebré a Milano, con la strage dei sei lavoratori africani a Castel Volturno, con gli incendi dei campi Rom a Napoli e molti altri episodi purtroppo giornalieri. Ma l’aspetto più grave di queste leggi, più ancora della violazione dei principi garantisti, è il veleno razzista che iniettano nel senso comune. Queste leggi non si limitano ad assecondare il razzismo diffuso nella società, ma esse stesse sono leggi razziste, a distanza di settant’anni di quelle di Mussolini, delle quali i nostri governanti dovrebbero vergognarsi.

In che cosa consisterebbe, invece, l’uso garantista del diritto penale?

In una politica razionale, e non demagogica, che abbia a cuore la prevenzione dei delitti, insieme alla garanzia dei diritti fondamentali di tutti, e che consideri la giustizia penale come un’extrema ratio. La vera prevenzione della delinquenza è una prevenzione pre-penale, prima ancora che penale.

Non si può dire che la sinistra non abbia ceduto alle tentazioni dell’ideologia sicuritaria negli ultimi anni, penso alle misure contro i lavavetri e l’accattonaggio adottate da alcuni suoi sindaci. In che modo è possibile impostare una diversa politica della prevenzione?

Con lo sviluppo dell’istruzione di base, con la soddisfazione dei minimi vitali, in altre parole con la costruzione dell’intero sistema di garanzie dal quale dipende l’effettività della democrazia. Ma la prevenzione passa soprattutto dallo sviluppo del senso civico, della solidarietà sociale, della tolleranza per i diversi, insomma dalle virtù civili e politiche che sono esattamente opposte alla paura e al sospetto di tutti verso tutti, alimentati dalla legislazione emergenziale sulla sicurezza.

Sta dicendo che le politiche sociali dovrebbero limitare al massimo il ricorso alle politiche penali?

È proprio sul terreno delle politiche sociali che matura la convergenza tra garantismo liberale e garantismo sociale, tra garanzie penali e processuali e garanzie dei diritti sociali, tra sicurezza penale e sicurezza sociale. È l’assenza di garanzie per l’occupazione e per la sussistenza a creare ciò che chiamo “delinquenza di sussistenza”. Queste politiche sociali richiedono lo sviluppo effettivo di garanzie del lavoro, dell’istruzione, della previdenza, in generale politiche che assicurino a ciascuno, come ha detto Marx, lo spazio sociale per l’estrinsecazione della propria vita.

Link

Populismo penale

Ho paura dunque esisto

Dipietrismo: malattia senile del comunismo?

Giustizia o giustizialismo, dilemma nella sinistra

Il populismo penale una malattia democratica

Curare e punire

Il governo della paura

Genesi del populismo penale e nuova ideologia vittimaria

Populismo penale, una declinazione del neoliberismo

riuscita nelle politiche dell’aprile scorso, quando l’Idv ha raggiunto il 4,4% su scala nazionale, con punte molto significative nel feudo storico dell’ex pm, il Molise, dove il logo di famiglia ha conquistato il 27%. Un risultato di gran lunga superiore a quello del Pd, fermo al 17%. In Abruzzo è arrivato al 7,1% nelle liste del senato mentre gli ultimi sondaggi delineano addirittura la possibilità di un raddoppio del bottino elettorale. Su scala nazionale tutti gli indicatori attuali segnalano una ulteriore progressione, che alcuni quantificano intorno a una forbice che oscilla tra il 6 e l’8%. La scomparsa della sinistra radicale, marxista e antagonista dalla rappresentanza parlamentare ha ulteriormente amplificato la portata politica di questo successo, garantendo a Di Pietro l’apertura imprevista di uno spazio politico enorme. La politica ha orrore del vuoto e così Di Pietro è subito corso a riempirlo. Mera logica del mercato politico, tanto più quando l’avventura dipietrista è ispirata da ragioni d’imprenditoria politica ovvero di chi costruisce la propria offerta sulla base della domanda che gli si pone davanti, dove idealità, valori, cultura, concezione del mondo, progetti globali di società non esistono o hanno un profilo molto basso e strumentale. E bene Di Pietro non si è lasciato sfuggire questa opportunità e così l’incubo del populismo giustizialista s’addensa sui territori un tempo occupati dai partiti del movimento operaio.

riuscita nelle politiche dell’aprile scorso, quando l’Idv ha raggiunto il 4,4% su scala nazionale, con punte molto significative nel feudo storico dell’ex pm, il Molise, dove il logo di famiglia ha conquistato il 27%. Un risultato di gran lunga superiore a quello del Pd, fermo al 17%. In Abruzzo è arrivato al 7,1% nelle liste del senato mentre gli ultimi sondaggi delineano addirittura la possibilità di un raddoppio del bottino elettorale. Su scala nazionale tutti gli indicatori attuali segnalano una ulteriore progressione, che alcuni quantificano intorno a una forbice che oscilla tra il 6 e l’8%. La scomparsa della sinistra radicale, marxista e antagonista dalla rappresentanza parlamentare ha ulteriormente amplificato la portata politica di questo successo, garantendo a Di Pietro l’apertura imprevista di uno spazio politico enorme. La politica ha orrore del vuoto e così Di Pietro è subito corso a riempirlo. Mera logica del mercato politico, tanto più quando l’avventura dipietrista è ispirata da ragioni d’imprenditoria politica ovvero di chi costruisce la propria offerta sulla base della domanda che gli si pone davanti, dove idealità, valori, cultura, concezione del mondo, progetti globali di società non esistono o hanno un profilo molto basso e strumentale. E bene Di Pietro non si è lasciato sfuggire questa opportunità e così l’incubo del populismo giustizialista s’addensa sui territori un tempo occupati dai partiti del movimento operaio.

amministrativi tesi a criminalizzare la cosiddetta “marginalità sociale” a colpi di decreti e ordinanze amministrative (contro accattoni, lavavetri, prostitute, trans etc.); dall’altra un processo di trasformazione delle cosiddette teorie della giustizia in giustizialismo. Ovverosia in quell’ideologia politica post-garantista che tende a vedere nel legalismo e nel contenimento del rafforzamento del potere esecutivo l’unica forma di politica possibile. Ci riferiamo, evidentemente, al successo del dipietrismo-travaglismo e al buon esito di consenso mediatico e non che essi riescono ad avere. L’ossessione giustizialista, però, spesso declinata come anti-berlusconismo, non sempre, per non dire mai, riesce ad attraversare anche gli ambiti del garantismo “per tutti” e quindi si traduce in un potere che non distingue i soggetti coinvolti nella dinamica. Non distingue cioè l’ingiustizia sociale, trasformatasi ormai in politica penale contro gli ultimi, dallo scontro ormai titanico tra potere esecutivo e potere giudiziario. Di conseguenza passano quasi inosservati i “pentitismi” sull’indulto, i no secchi all’amnistia, il totale silenzio sulla persecuzione nei confronti di migranti, prostitute e quant’altro, l’avallo incondizionato dato nei confronti di qualsiasi processo di criminalizzazione preventiva. In poche parole è ovvio e ragionevole che qualsiasi tentativo di rafforzamento, di potenziamento dell’esecutivo debba preoccupare tutti, ma non è altrettanto ovvio che ciò avvenga attraverso l’innalzamento virile del vessillo giustizialista. La cosiddetta teoria del bilanciamento dei poteri, sancita anche dalla costituzione, che a giusto titolo prevede oltre alla funzione legislativa ed esecutiva anche quella giudiziaria, appare in realtà sempre più sbilanciata verso un giustizialismo sommario, sino ad essere divenuta il “grande tema” della politica contemporanea di cui discutere nei vari salotti televisivi, a dispetto di chi ne paga le conseguenze reali sulla propria pelle (precari senza possibilità di accedere ad uno straccio di diritto, tossicodipendenti a cui vengono negate le misure alternative, trans rinchiusi nei cpt etc.). Prima della nascita dello stato moderno non si ha memoria di sistemi politici che differenziavano i poteri per poter giustiziare gli stessi diritti e lo stesso potere esecutivo, qualora fossero colti in flagranza di abuso, dal momento che la pubblica messa a gogna del capro espiatorio di turno riusciva a soddisfare il sadico piacere della vendetta di massa. I molti si sfogavano sull’uno ma non sul sistema accentratore e assolutistico che produceva il capro espiatorio. Poi ci sono state le rivoluzioni, a seguire è nata la democrazia nonché il potere giudiziario il quale fu posto, seppure tra mille contraddizioni e conflitti, a svolgere il ruolo terzo di controllo sul potere esecutivo e legislativo in modo tale da poter garantire una forma di giustizia attraverso l’assoggettamento alla legge financo dell’autorità politica di turno. Nacque, cioè, lo stato di diritto. Ma se da una parte la giustiziabilità del potere esecutivo avrebbe dovuto garantire il famoso principio della “legge uguale per tutti”, dall’altra i sistemi di welfare avrebbero dovuto consentire lo sviluppo di una giustizia parallela, quella sociale. Oggi, venuta a mancare quest’ultima, ci ritroviamo dinanzi ad un potere giudiziario tradotto troppo spesso in giustizialismo e in un reale abuso del potere esecutivo, ma entrambi i poteri distorti si muovono sullo stesso crinale pur essendo contrapposti: la legge non è uguale per tutti sia per gli uni che per gli altri. Perché Di Pietro è ossessionato dal lodo Alfano ma non spende parola alcuna sulle migliaia di migranti che popolano i centri di detenzione costruiti ad hoc per contenere la miseria e la disperazione del mondo? Perché i cosiddetti giustizialisti, tra cui senz’altro mettiamo anche Travaglio non aprono bocca dinanzi al decreto sulla sicurezza voluto da Maroni e poi convertito in legge che consente la carcerizzazione di massa e l’espulsione facile di migliaia di persone? Perché nessuno apre bocca sull’ipocrisia perbenista e falsamente morale del ddl Carfagna sulla prostituzione? Perché tutti oggi negano l’efficacia dell’indulto sui maggiori quotidiani italiani nonostante vi siano saggi scientifici che dimostrano il contrario (si veda a tal proposito il lavoro fatto da Antigone)? Eppure questi ultimi fenomeni ci pongono dinanzi alla crisi dello stato di diritto nel medesimo modo del lodo Alfano. Qualsiasi persona ragionevole, infatti, vedrebbe il fenomeno nel suo duplice volto se avesse un minimo di coscienza di quanto possa essere fuorviante trasformare la dea della giustizia, la bellissima Minerva, in un giustiziere monomaniaco che trasforma l’idea democratica del bilanciamento dei pubblici poteri in un meccanismo che fa di due pesi, due misure. Il giustizialismo, infatti, e non la giustizia è ormai diventato un potere come gli altri, con un suo preciso ordine del discorso teso ad aizzare le masse contro un sovrano per creare consenso verso un altro sovrano, per costruire nuove ed inedite forme di populismo difficilmente collocabili sia a destra che a sinistra. D’altronde non è un’operazione politica così difficile dati i tempi che corrono, ma non è neppure un’operazione sana perché in fin dei conti spara nel mucchio, nella mucillaggine in cui tutti siamo immersi, senza distinguere più tra i sommersi e i salvati. Nel famoso film di Nanni Moretti, Il Caimano, il sipario si chiudeva con l’immagine di un Tribunale che avrebbe salvato l’Italia. Il dipietrismo, con il supporto della lingua biforcuta e scaltra di Travaglio, cerca di trasformare questa immagine in una forma della politica contemporanea, ma sia anche chiaro a tutti che il rovescio di questo fenomeno non risiede nel ripristino di un diritto per tutti. Tutt’altro. Risiede nella tendenza contemporanea dei poteri di trasformare tutto ciò che toccano in politica penale, come se tutti ormai stessimo in una nuova e gigantesca gogna mediatica. Sarà per questo che Di Pietro “tira”, come si dice in gergo?

amministrativi tesi a criminalizzare la cosiddetta “marginalità sociale” a colpi di decreti e ordinanze amministrative (contro accattoni, lavavetri, prostitute, trans etc.); dall’altra un processo di trasformazione delle cosiddette teorie della giustizia in giustizialismo. Ovverosia in quell’ideologia politica post-garantista che tende a vedere nel legalismo e nel contenimento del rafforzamento del potere esecutivo l’unica forma di politica possibile. Ci riferiamo, evidentemente, al successo del dipietrismo-travaglismo e al buon esito di consenso mediatico e non che essi riescono ad avere. L’ossessione giustizialista, però, spesso declinata come anti-berlusconismo, non sempre, per non dire mai, riesce ad attraversare anche gli ambiti del garantismo “per tutti” e quindi si traduce in un potere che non distingue i soggetti coinvolti nella dinamica. Non distingue cioè l’ingiustizia sociale, trasformatasi ormai in politica penale contro gli ultimi, dallo scontro ormai titanico tra potere esecutivo e potere giudiziario. Di conseguenza passano quasi inosservati i “pentitismi” sull’indulto, i no secchi all’amnistia, il totale silenzio sulla persecuzione nei confronti di migranti, prostitute e quant’altro, l’avallo incondizionato dato nei confronti di qualsiasi processo di criminalizzazione preventiva. In poche parole è ovvio e ragionevole che qualsiasi tentativo di rafforzamento, di potenziamento dell’esecutivo debba preoccupare tutti, ma non è altrettanto ovvio che ciò avvenga attraverso l’innalzamento virile del vessillo giustizialista. La cosiddetta teoria del bilanciamento dei poteri, sancita anche dalla costituzione, che a giusto titolo prevede oltre alla funzione legislativa ed esecutiva anche quella giudiziaria, appare in realtà sempre più sbilanciata verso un giustizialismo sommario, sino ad essere divenuta il “grande tema” della politica contemporanea di cui discutere nei vari salotti televisivi, a dispetto di chi ne paga le conseguenze reali sulla propria pelle (precari senza possibilità di accedere ad uno straccio di diritto, tossicodipendenti a cui vengono negate le misure alternative, trans rinchiusi nei cpt etc.). Prima della nascita dello stato moderno non si ha memoria di sistemi politici che differenziavano i poteri per poter giustiziare gli stessi diritti e lo stesso potere esecutivo, qualora fossero colti in flagranza di abuso, dal momento che la pubblica messa a gogna del capro espiatorio di turno riusciva a soddisfare il sadico piacere della vendetta di massa. I molti si sfogavano sull’uno ma non sul sistema accentratore e assolutistico che produceva il capro espiatorio. Poi ci sono state le rivoluzioni, a seguire è nata la democrazia nonché il potere giudiziario il quale fu posto, seppure tra mille contraddizioni e conflitti, a svolgere il ruolo terzo di controllo sul potere esecutivo e legislativo in modo tale da poter garantire una forma di giustizia attraverso l’assoggettamento alla legge financo dell’autorità politica di turno. Nacque, cioè, lo stato di diritto. Ma se da una parte la giustiziabilità del potere esecutivo avrebbe dovuto garantire il famoso principio della “legge uguale per tutti”, dall’altra i sistemi di welfare avrebbero dovuto consentire lo sviluppo di una giustizia parallela, quella sociale. Oggi, venuta a mancare quest’ultima, ci ritroviamo dinanzi ad un potere giudiziario tradotto troppo spesso in giustizialismo e in un reale abuso del potere esecutivo, ma entrambi i poteri distorti si muovono sullo stesso crinale pur essendo contrapposti: la legge non è uguale per tutti sia per gli uni che per gli altri. Perché Di Pietro è ossessionato dal lodo Alfano ma non spende parola alcuna sulle migliaia di migranti che popolano i centri di detenzione costruiti ad hoc per contenere la miseria e la disperazione del mondo? Perché i cosiddetti giustizialisti, tra cui senz’altro mettiamo anche Travaglio non aprono bocca dinanzi al decreto sulla sicurezza voluto da Maroni e poi convertito in legge che consente la carcerizzazione di massa e l’espulsione facile di migliaia di persone? Perché nessuno apre bocca sull’ipocrisia perbenista e falsamente morale del ddl Carfagna sulla prostituzione? Perché tutti oggi negano l’efficacia dell’indulto sui maggiori quotidiani italiani nonostante vi siano saggi scientifici che dimostrano il contrario (si veda a tal proposito il lavoro fatto da Antigone)? Eppure questi ultimi fenomeni ci pongono dinanzi alla crisi dello stato di diritto nel medesimo modo del lodo Alfano. Qualsiasi persona ragionevole, infatti, vedrebbe il fenomeno nel suo duplice volto se avesse un minimo di coscienza di quanto possa essere fuorviante trasformare la dea della giustizia, la bellissima Minerva, in un giustiziere monomaniaco che trasforma l’idea democratica del bilanciamento dei pubblici poteri in un meccanismo che fa di due pesi, due misure. Il giustizialismo, infatti, e non la giustizia è ormai diventato un potere come gli altri, con un suo preciso ordine del discorso teso ad aizzare le masse contro un sovrano per creare consenso verso un altro sovrano, per costruire nuove ed inedite forme di populismo difficilmente collocabili sia a destra che a sinistra. D’altronde non è un’operazione politica così difficile dati i tempi che corrono, ma non è neppure un’operazione sana perché in fin dei conti spara nel mucchio, nella mucillaggine in cui tutti siamo immersi, senza distinguere più tra i sommersi e i salvati. Nel famoso film di Nanni Moretti, Il Caimano, il sipario si chiudeva con l’immagine di un Tribunale che avrebbe salvato l’Italia. Il dipietrismo, con il supporto della lingua biforcuta e scaltra di Travaglio, cerca di trasformare questa immagine in una forma della politica contemporanea, ma sia anche chiaro a tutti che il rovescio di questo fenomeno non risiede nel ripristino di un diritto per tutti. Tutt’altro. Risiede nella tendenza contemporanea dei poteri di trasformare tutto ciò che toccano in politica penale, come se tutti ormai stessimo in una nuova e gigantesca gogna mediatica. Sarà per questo che Di Pietro “tira”, come si dice in gergo? si combatte, dieci secchi se si fa partire il conto dall’anno in cui lo stabile, in fondo a via dei Volsci nel quartiere romano di San Lorenzo, fu occupato dall’Associazione Sportiva popolare. Era il 1998, a Seattle doveva ancora esplodere la protesta anti-globalizzazione (fragorosa e dilagante, nel 1999), a San Lorenzo quell’occupazione muoveva i primi passi con la determinazione di un obiettivo pratico, specifico che vive ancora oggi. «Aprire una palestra popolare con prezzi accessibili per tutti perchè lo sport è materia popolare, le discriminazioni economiche costruiscono delle élite nello sport, ingiustificabili», ragiona Paolo Arioti, oggi che la sinistra è in crisi epocale «ma noi continuiamo a “combatte”…». Trentaquattro anni, co-protagonista dell’occupazione del ’98 (la palestra ha aperto nel 2000, dopo i lavori di ristrutturazione dei locali), Paolo è il “mister” delle lezioni di boxe. Trentacinque euro al mese (più un abbonamento annuale di 30 euro) per tre “puntate” settimanali di allenamento duro, molto duro. Non è pubblicità, ma un modo per dire che, crisi o non crisi, a distanza di otto anni dalla prima apertura, il “carattere popolare” della palestra resiste ancora, difeso coi denti – in una capitale dove tutto costa sempre di più – e anche aiutato negli ultimi tempi da eventi internazionali come le Olimpiadi. Perchè è vero che la palestra sanlorenzina offre anche altri corsi sportivi (arrampicata, capoeira, yoga, teakwondo, tai chi chuan), ma la boxe resta la disciplina più praticata, particolarmente dopo i successi dei boxeur italiani a Pechino. Boom di iscrizioni a settembre. «C’è un interesse rinnovato. Il pugilato olimpionico ci aiuta perchè mostra il volto più umano di questo sport – dice Paolo – quello professionistico è già diverso… esibisce la parte più cruenta di questa disciplina e può allontanare le persone». La “Boxe Roma San Lorenzo”, che afferisce alla palestra di via dei Volsci, si tiene sul livello dilettantistico, ha vinto diversi premi regionali ma ha anche “sfornato” una maglia azzurra. Una sola e donna: Daniela Compagnoni. Motivo di vanto in palestra, dove le donne che si avvicinano alla pugilistica non sono molte, ma in aumento. Sono in programma nel pomeriggio di oggi (17.30) delle riunioni di boxe che servono da test tra un campionato e l’altro. Circa una decina di incontri, tra cui anche uno tutto al femminile. Ci si aspetterebbe uno spettacolo sportivo riservato agli “addetti ai lavori” o agli appassionati del genere. Sbagliato. Di solito, le riunioni di boxe alla palestra di via dei Volsci sono veri e propri eventi di quartiere, piccole “feste popolari” con mamme, bimbi, nonni. Tutti intorno al ring, come succede del resto per gli incontri di fine anno organizzati di solito a giugno nella vicina piazza dei Sanniti. Pratica con forti connotati di sinistra, la teoria viene volentieri lasciata

si combatte, dieci secchi se si fa partire il conto dall’anno in cui lo stabile, in fondo a via dei Volsci nel quartiere romano di San Lorenzo, fu occupato dall’Associazione Sportiva popolare. Era il 1998, a Seattle doveva ancora esplodere la protesta anti-globalizzazione (fragorosa e dilagante, nel 1999), a San Lorenzo quell’occupazione muoveva i primi passi con la determinazione di un obiettivo pratico, specifico che vive ancora oggi. «Aprire una palestra popolare con prezzi accessibili per tutti perchè lo sport è materia popolare, le discriminazioni economiche costruiscono delle élite nello sport, ingiustificabili», ragiona Paolo Arioti, oggi che la sinistra è in crisi epocale «ma noi continuiamo a “combatte”…». Trentaquattro anni, co-protagonista dell’occupazione del ’98 (la palestra ha aperto nel 2000, dopo i lavori di ristrutturazione dei locali), Paolo è il “mister” delle lezioni di boxe. Trentacinque euro al mese (più un abbonamento annuale di 30 euro) per tre “puntate” settimanali di allenamento duro, molto duro. Non è pubblicità, ma un modo per dire che, crisi o non crisi, a distanza di otto anni dalla prima apertura, il “carattere popolare” della palestra resiste ancora, difeso coi denti – in una capitale dove tutto costa sempre di più – e anche aiutato negli ultimi tempi da eventi internazionali come le Olimpiadi. Perchè è vero che la palestra sanlorenzina offre anche altri corsi sportivi (arrampicata, capoeira, yoga, teakwondo, tai chi chuan), ma la boxe resta la disciplina più praticata, particolarmente dopo i successi dei boxeur italiani a Pechino. Boom di iscrizioni a settembre. «C’è un interesse rinnovato. Il pugilato olimpionico ci aiuta perchè mostra il volto più umano di questo sport – dice Paolo – quello professionistico è già diverso… esibisce la parte più cruenta di questa disciplina e può allontanare le persone». La “Boxe Roma San Lorenzo”, che afferisce alla palestra di via dei Volsci, si tiene sul livello dilettantistico, ha vinto diversi premi regionali ma ha anche “sfornato” una maglia azzurra. Una sola e donna: Daniela Compagnoni. Motivo di vanto in palestra, dove le donne che si avvicinano alla pugilistica non sono molte, ma in aumento. Sono in programma nel pomeriggio di oggi (17.30) delle riunioni di boxe che servono da test tra un campionato e l’altro. Circa una decina di incontri, tra cui anche uno tutto al femminile. Ci si aspetterebbe uno spettacolo sportivo riservato agli “addetti ai lavori” o agli appassionati del genere. Sbagliato. Di solito, le riunioni di boxe alla palestra di via dei Volsci sono veri e propri eventi di quartiere, piccole “feste popolari” con mamme, bimbi, nonni. Tutti intorno al ring, come succede del resto per gli incontri di fine anno organizzati di solito a giugno nella vicina piazza dei Sanniti. Pratica con forti connotati di sinistra, la teoria viene volentieri lasciata