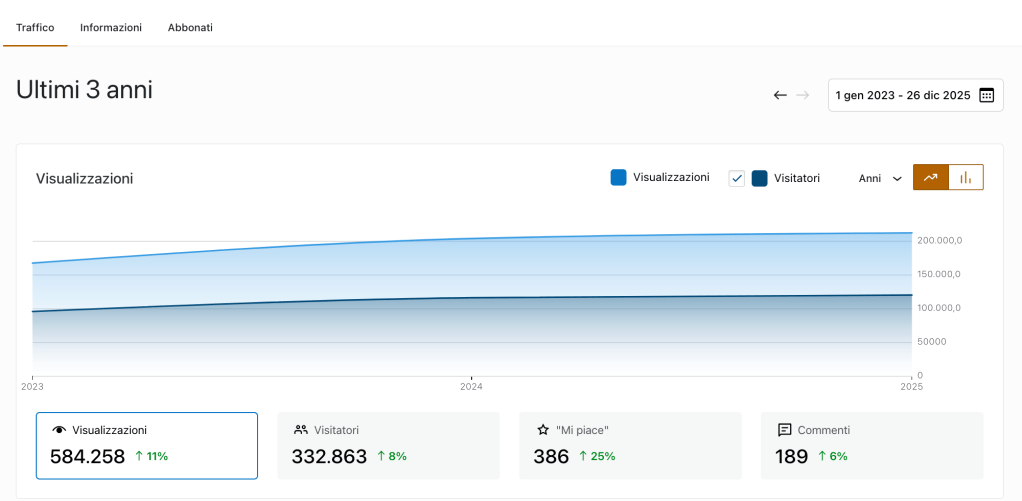

Il provvedimento è stato emesso lo scorso giugno 2025, ma se n’è avuta notizia solo recentemente

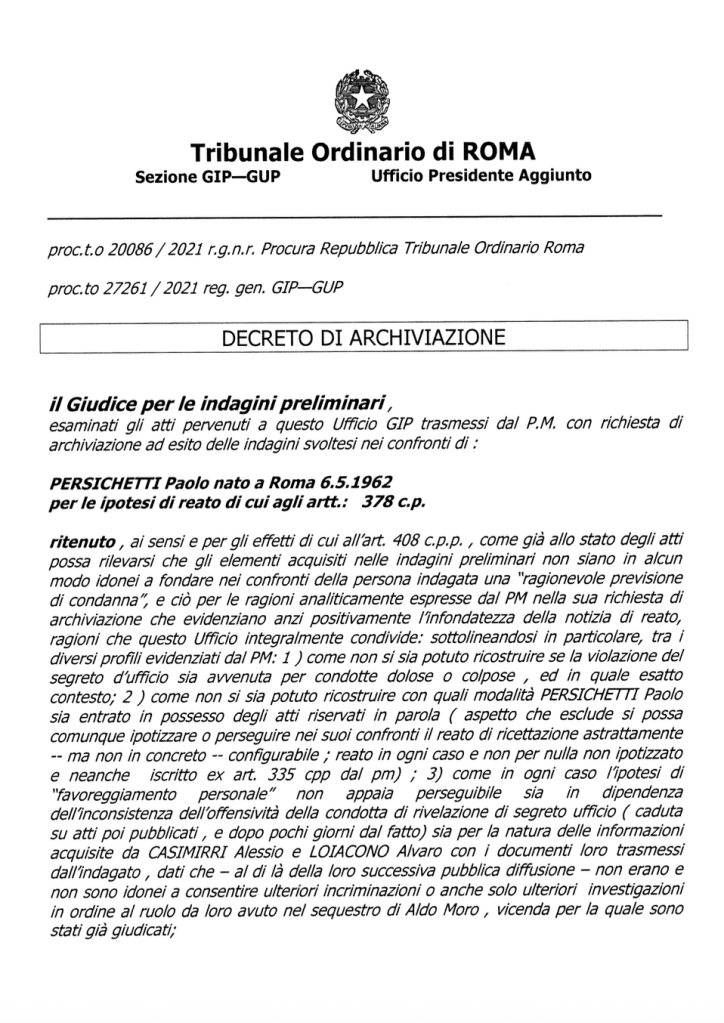

«Gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono in alcun modo idonei a fondare nei confronti della persona indagata una “ragionevole previsione di condanna”, e ciò per le ragioni analiticamente espresse dal pm nella sua richiesta di archiviazione (leggi qui) che evidenziano anzi positivamente l’infondatezza della notizia di reato, ragioni che questo Ufficio integralmente condivide».

Sono definitive le parole utilizzate lo scorso 19 giugno 2025 dal gip Valerio Savio per liquidare, seppur tardivamente, l’inchiesta che il 9 giugno 2021 portò al sequestro del mio archivio e dei miei strumenti di lavoro, nonché di foto, documentazione strettamente familiare, amministrativa e clinica della mia famiglia.

Dodici magistrati per una girandola d’imputazioni

Uno degli aspetti più significativi dell’inchiesta è stata la girandola di imputazioni che si sono rincorse e accavallate tra l’ufficio del pm Eugenio Albamonte, la procura generale nella persona dell’allora procuratore generale Michele Prestipino (dimessosi dalla magistratura dopo essere stato indagato dalla procura di Caltanissetta – non è uno scherzo – per rivelazione di segreto d’ufficio), che volle includere persino il reato di associazione sovversiva, il tribunale della libertà, il gip, la cassazione e di nuovo il pm. Ben dodici magistrati, tra giudici e pm, tutti impegnati nella caccia al reato introvabile, a una colpa che doveva esserci ma non veniva fuori, al sospetto eletto come prova, all’incriminazione del lavoro storico, del rapporto con le fonti documentali e orali. Una riedizione di quel diritto penale d’autore (o del nemico), dove ciò che è punibile non è più il reato ma il reo, per «quello che è» o «è stato», non per «quello che ha fatto», anche se in questo caso i due aspetti si sovrappongono inevitabilmente. Perché l’indagato, ovvero l’autore di queste articolo, dopo essere stato condannato molti decenni prima per fatti di lotta armata, è diventato un ricercatore che studia il decennio nel quale quel fenomeno politico si è manifestato: una sovrapposizione inammissibile per taluni, una chimica pericolosa per altri.

Gli ignavi

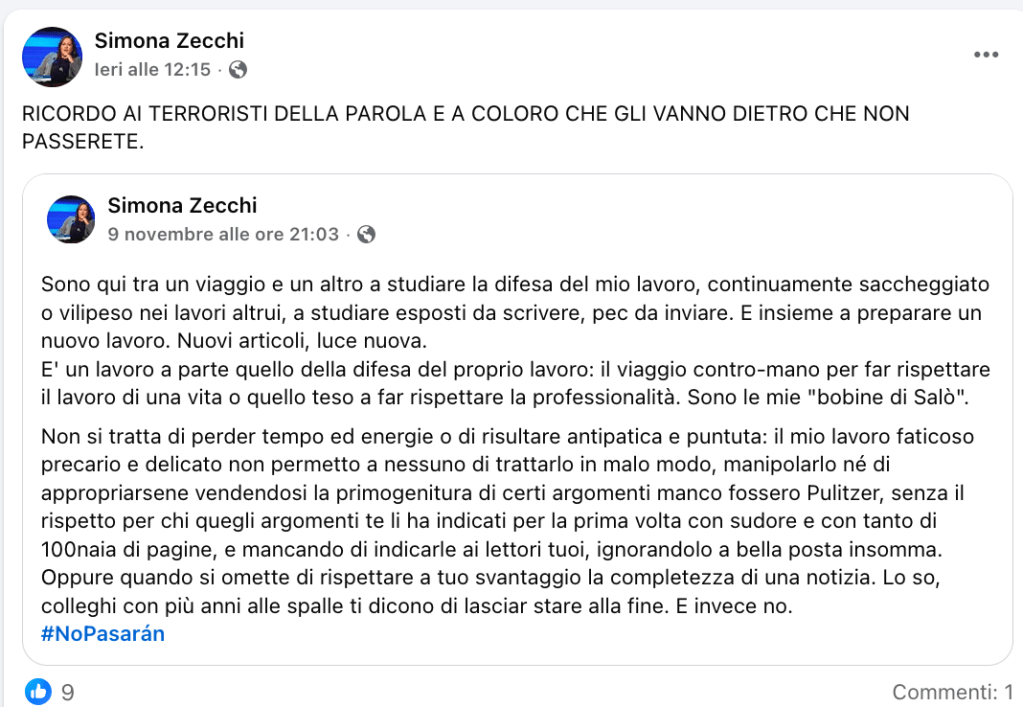

Il pavido mondo dell’accademia, timorosa di confondersi con la mia biografia, ritenuta indigesta, non ha riflettuto abbastanza sugli aspetti inquietanti che hanno segnato questa vicenda: la pretesa degli apparati di polizia, del ministero dell’Interno e della Direzione centrale della polizia di prevenzione di sindacare sulle modalità dell’inchiesta storiografica e sulla legittimità delle fonti interrogate dallo studioso. E ora, anche se la polizia ha fatto cilecca sulle sue pretese di controllo del lavoro storico, il precedente è sancito e incombe su tutti in un’epoca dove la libertà di ricerca e pensiero non ha più lidi sicuri.

Cosa era successo?

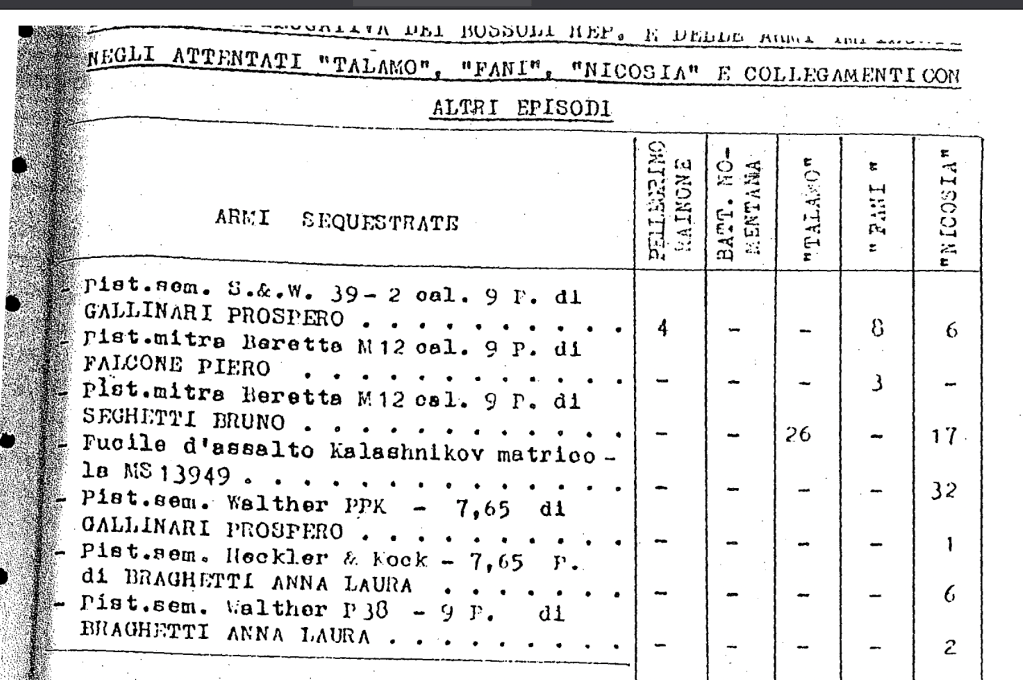

La perquisizione e il sequestro dell’archivio sembravano inizialmente legati al possesso di una copia della prima bozza di relazione, e all’invio di alcune sue pagine, che la seconda commissione parlamentare sul sequestro e l’uccisione del leader democristiano Aldo Moro aveva approvato nel dicembre 2015. Col passare dei mesi e dei ricorsi, si era capito, in realtà, che fulcro della indagine erano i miei scambi con un anziano rifugiato delle Brigate rosse e che, a sua volta, era in contatto con un altro rifugiato riparato in Nicaragua, coinvolti entrambi nel sequestro Moro: ormai cittadino svizzero l’uno e nicaraguense l’altro. Li avevo interpellati nel corso dei lavori preparatori di un libro sulla storia delle Br che sarebbe apparso nel 2017, Brigate rosse, dalle fabbriche alla campagna di primavera. Inizialmente, quando l’inchiesta era ancora contro ignoti, il primo reato ipotizzato fu la «violazione di segreto d’ufficio», la successiva perquisizione e il sequestro vennero giustificati ipotizzando il «favoreggiamento» e l’«associazione sovversiva». Ma poiché mancavano le «condotte di reato», anziché cassare il sequestro il tribunale di sorveglianza ebbe la bella idea si suggerire una nuova imputazione: la «rivelazione di notizie riservate stabilite dall’autorità». Successivamente il pubblico ministero rinunciava al reato di associazione sovversiva per confermare il favoreggiamento, anche se il gip osservava come nel fascicolo mancasse una chiara individuazione del reato, «una formulata incolpazione anche provvisoria».

L’archiviazione

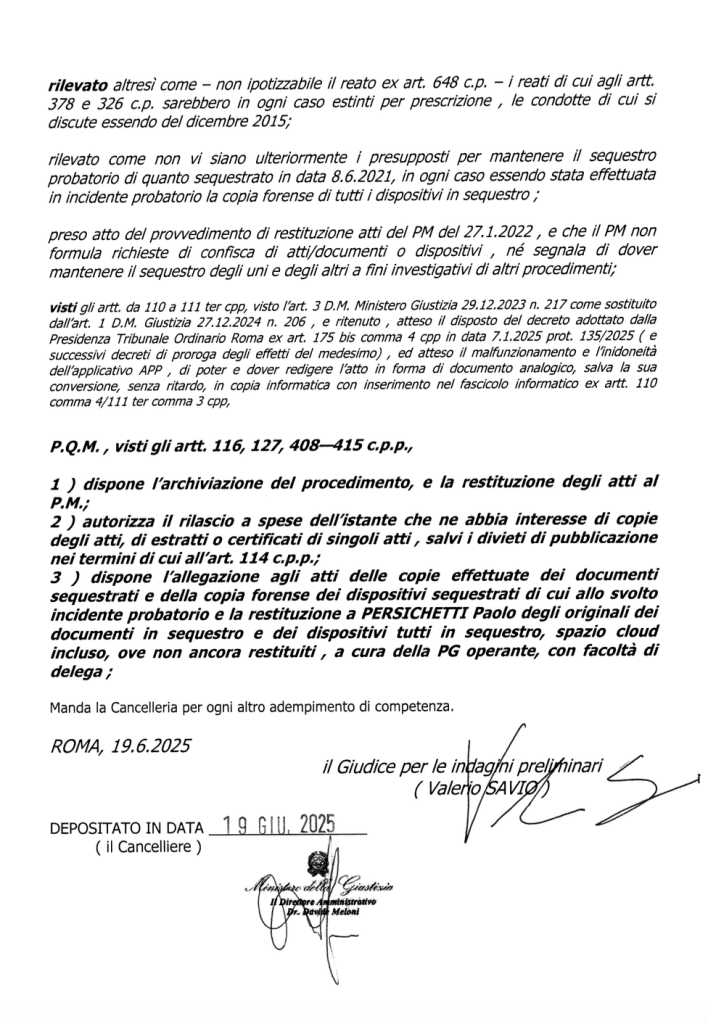

Nel suo provvedimento il dottor Savio liquida uno alla volta i vari capi di imputazione partoriti durante l’indagine:

– la ricettazione (648 cp), ritenuta «non ipotizzabile, in ogni caso», anche perché non era stata accolta dalla stessa accusa, «non per nulla non ipotizzato e neanche iscritto ex art. 335 cpp dal pm»;

– il favoreggiamento personale (378 cp), giudicato «non perseguibile sia in dipendenza dell’inconsistenza dell’offensività della condotta di rivelazione di segreto ufficio (caduta su atti poi pubblicati, e dopo pochi giorni dal fatto) sia per la natura delle informazioni acquisite da Casimirri Alessio e Loiacono Alvaro con i documenti loro trasmessi dall’indagato, dati che – al di là della loro successiva pubblica diffusione – non erano e non sono idonei a consentire ulteriori incriminazioni o anche solo ulteriori investigazioni in ordine al ruolo da loro avuto nel sequestro di Aldo Moro, vicenda per la quale sono stati già giudicati; Reato comunque estinto poiché le condotte risalgono al dicembre 2015»;

– la rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio (326 cp) – poiché «non si è potuto ricostruire se la violazione del segreto d’ufficio sia avvenuta per condotte dolose o colpose, ed in quale esatto contesto; Reato comunque estinto poiché le condotte risalgono al dicembre 2015».

Imputazione – va sottolineato – che semmai era ascrivibile alla persona che in totale trasparenza, senza alcun dolo ma con obiettivi legati all’ufficio che svolgeva, aveva consegnato a me, e ad altri ricercatori e studiosi, copie della bozza di relazione annuale poche ore prima della sua approvazione finale, con l’unico – per altro legittimo obiettivo – di elaborare degli emendamenti al testo.

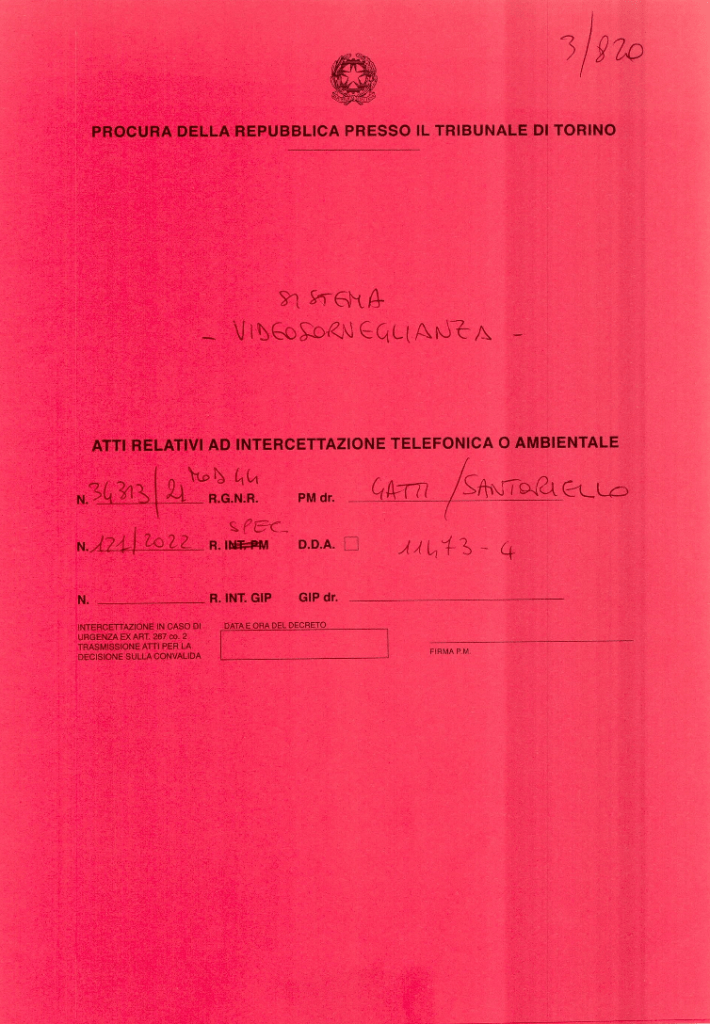

Le indagini sul Moro sexies all’origine dell’inchiesta

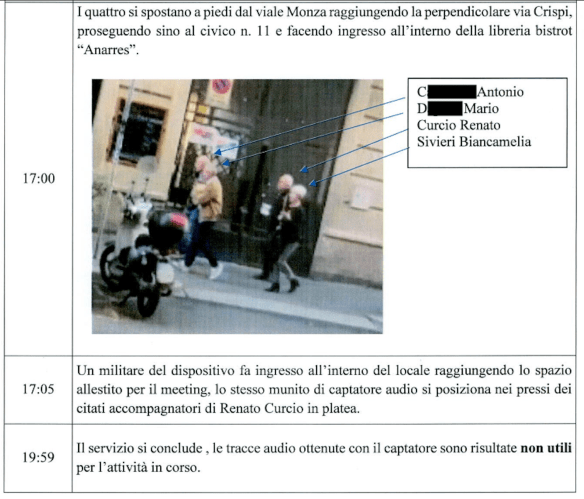

Esaminando il fascicolo finalmente depositato integralmente, oggi scopriamo che tutto ha avuto inizio nel marzo 2020, quando la polizia di prevenzione stilava un primo rapporto sulla base di comunicazioni pervenute dalla Fbi relative all’intercettazione di alcune e-mail di Alessio Casimirri, ex brigatista condannato per il sequestro Moro, rifugiato e naturalizzato da decenni in Nicaragua.

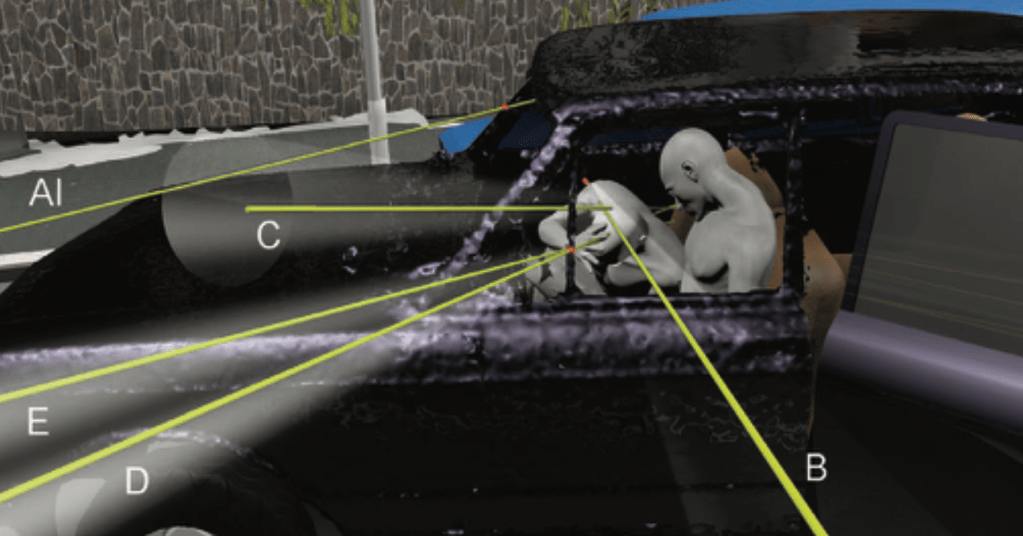

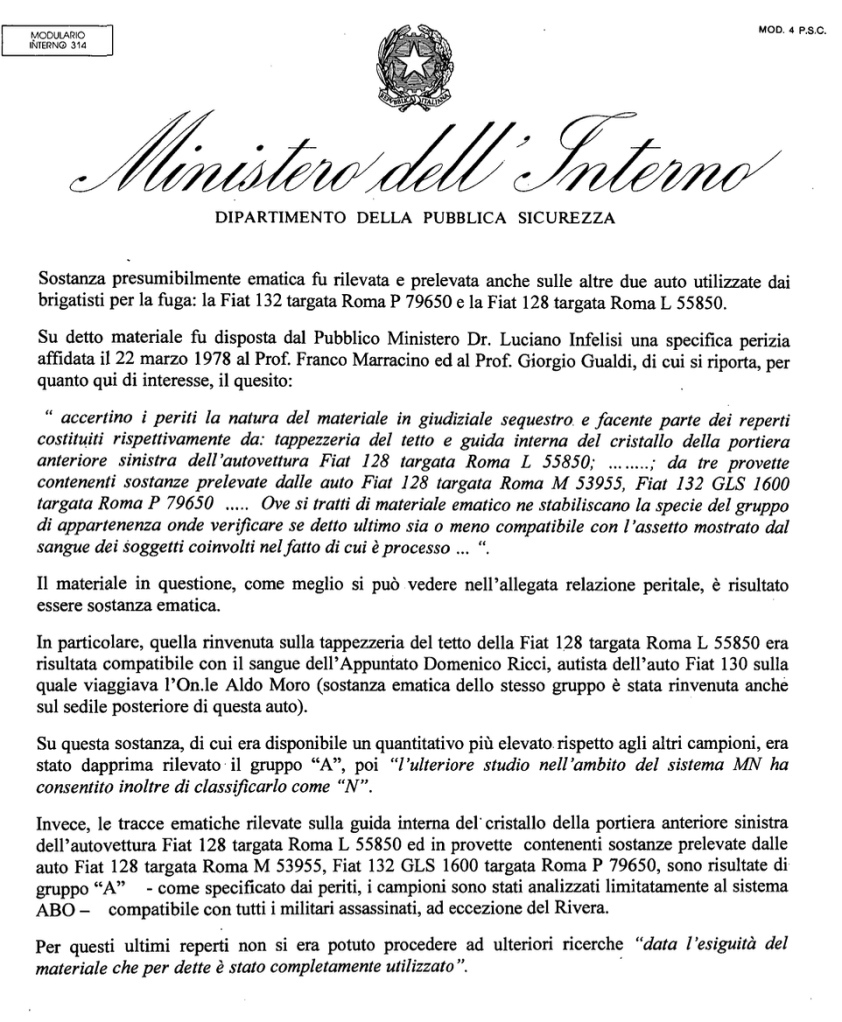

Questo episodio avveniva mentre la procura di Roma, ordinaria e generale, da diverso tempo stavano nuovamente indagando sul sequestro Moro. Su input della commissione Moro 2 avevano riaperto alcuni filoni d’inchiesta su aspetti del sequestro, seguiti ad accertamenti svolti nell’ambito dei lavori della commissione parlamentare, che per semplicità sono stati riassunti sotto la definizione di Moro sexies. Alle prime tre inchieste già avviate in quel momento (2016-17-18): presunti rapporti con la ‘ndrangheta, indagati senza esito da quasi un decennio dalla procura generale e ancora in corso; indagini sulle tracce biologiche ritrovate su alcuni mezzi utilizzati in via Fani, sulla Renault 4 e in via Gradoli e su un falso cartellino fotosegnaletico attribuito a Alessio Casimirri (queste ultime condotte dal pm Albamonte e formalmente archiviate dal gip), e di cui parleremo meglio in un prossimo articolo, si sono aggiunte altre due inchieste aperte nel 2020, sempre da Albamonte, e poi sdoppiate successivamente.

La nuova inchiesta del marzo 2020

«Dal complesso della già menzionata documentazione, acquisita mediante rogatoria internazionale a cura della procura generale di Roma e riversata in atti, emergevano – scriveva il pm Albamonte nella sua richiesta di archiviazione del settembre 2024 – numerosi scambi di messaggi tra il Casimirri e Alvaro Loiacono Baragiola. Anche questi ex Br e latitante in Svizzera».

In alcune mail che i due si scambiavano appariva in carbon copy anche un mio account. Come sopra accennato, nel marzo e nel giugno 2020 pervenivano una serie di rapporti di polizia sulla base di informazioni inviate dal magistrato di collegamento presso l’ambasciata degli Stati uniti a Roma, Josh Cavinato, che aveva raccolto «delle registrazioni per le autorità italiane relative ad un account e-mail riconducibile ad Alessio Casimirri».

Le intercettazioni della Fbi

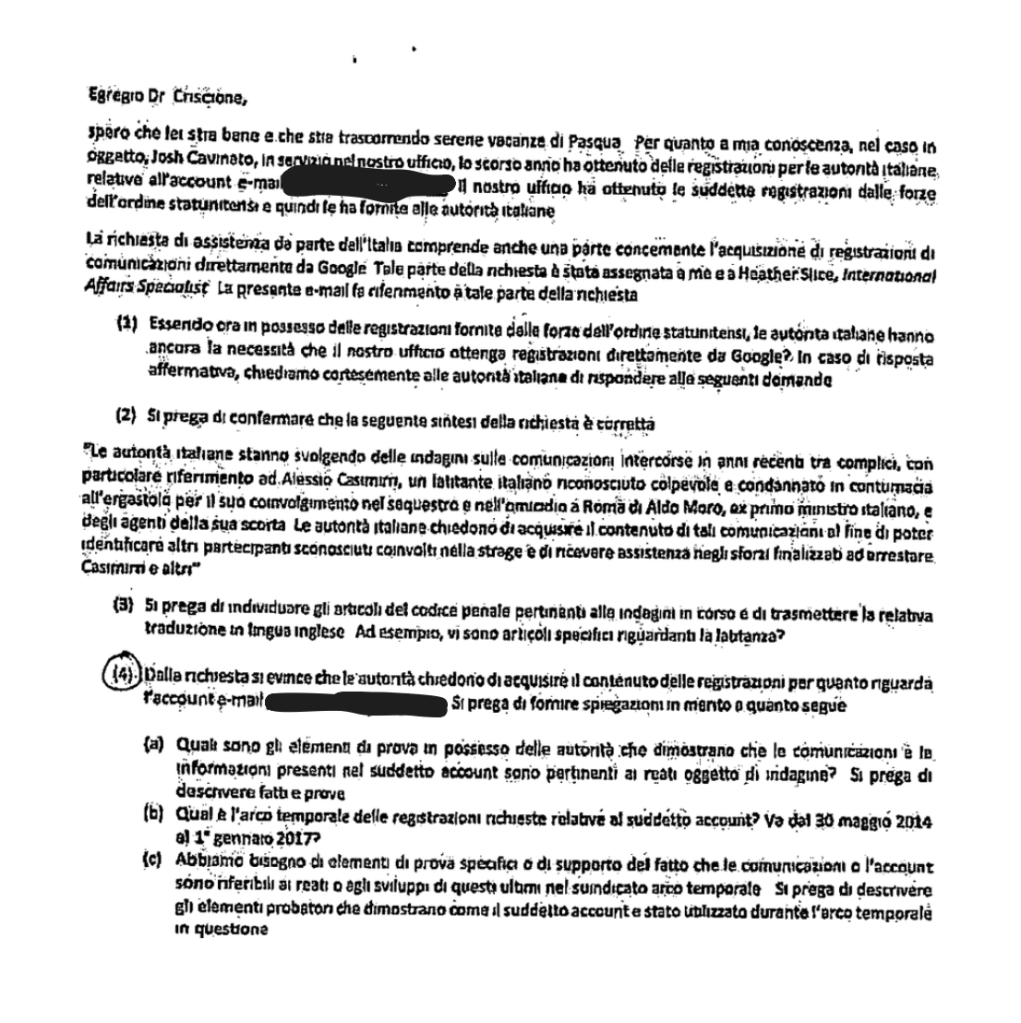

Una comunicazione proveniente da Michael Duclos, procuratore presso il Cyber team, Office of international affairs criminal division, del dipartimento di Giustizia degli Stati uniti, ci permette di comprendere meglio l’origine di queste attività di intercettazione preventiva: si afferma, infatti, che le registrazioni erano state svolte dalle forze di polizia statunitensi e poi fatte pervenire all’Italia. Per poter dare seguito all’attività di assistenza giudiziaria internazionale, Duclos chiedeva, inoltre, se «le autorità italiane avevano ancora necessità che il nostro ufficio ottenga registrazioni direttamente da Google?» e poi «quali fossero gli elementi di prova in possesso delle autorità italiane in grado di dimostrare che le comunicazioni e informazioni presenti negli account indicati fossero pertinenti con reati oggetto di indagine? Si prega di descrivere fatti e prove».

La risposta del procuratore generale

Dopo aver indicato i vecchi profili penali dei titolari degli account messi sotto sorveglianza, il procuratore generale Francesco Piantoni rispondeva – siamo sempre nel marzo del 2020, anche se l’assistenza giudiziaria internazionale è ancora attiva nel maggio del 2022 (nota della Dcpp, n.224/B1/Sez. 2/9699/2022) – che «le comunicazioni intercorse tra i due ex brigatisti latitanti (Casimirri e Loiacono) e tra questi e i due ex terroristi Persichetti e Piccioni (redattore del giornale online “Contropiano”, ndr) sono di rilevante interesse investigativo nell’ambito del presente procedimento, finalizzato all’individuazione di eventuali corresponsabili dell’eccidio di via Fani».

Ad avviso della procura, appariva sospetta la cronologia dei contatti, perché tre delle cinque comunicazioni tra Casimirri e Loiacono, intercettate nel 2018, erano avvenute a ridosso del quarantennale del rapimento Moro, che aveva avuto una importante risonanza mediatica. Non solo, i motivi di sospetto – proseguiva il magistrato – erano dovuti al fatto che nel 2018 si erano chiusi i «lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro», nonché «per l’attivo interesse che Persichetti Paolo e Piccioni Francesco dimostrato, in questi ultimi anni, con interventi pubblici e pubblicazioni che hanno accompagnato i lavori della Commissione parlamentare […] In più circostanze, infatti, sia Persichetti che Piccioni hanno preso posizione sostenendo sempre, anche a fronte delle nuove acquisizioni della Commissione, quanto affermato dai brigatisti rossi nel corso dei processi è delle audizioni in Commissione e dell’impegno profuso nel seguire i lavori della Commissione parlamentare e nell’intervenire pubblicamente per smentire la necessità di qualsiasi ulteriore approfondimento investigativo».

Lo stralcio dei fascicoli

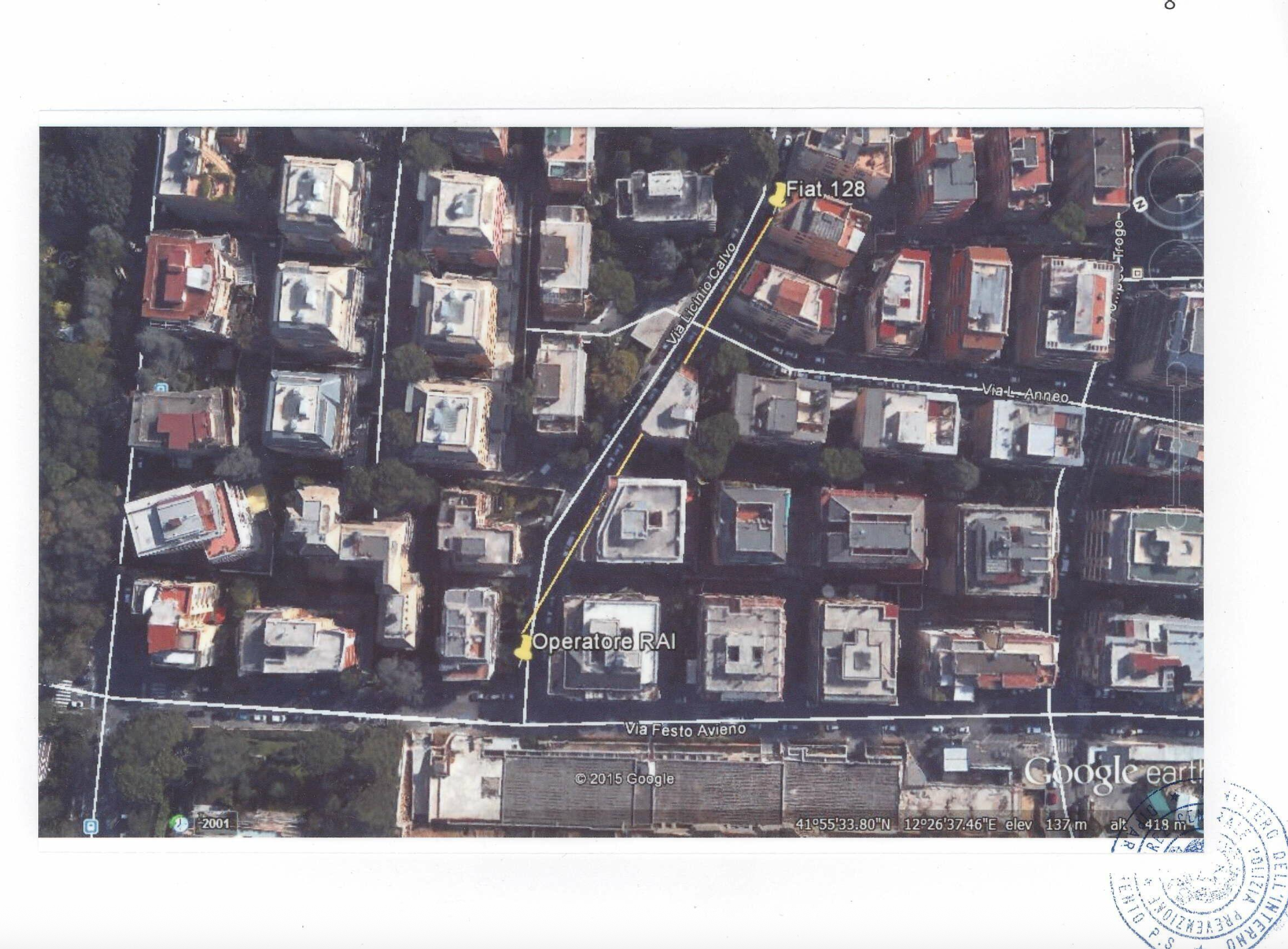

Questo nuovo filone d’indagine aperto nel 2020 contro ignoti, si scindeva nel 2021 con la mia iscrizione nel registro degli indagati e l’avvio di una ulteriore inchiesta incentrata sul ruolo di Casimirri, volta ad approfondire vecchi aspetti, degli ever green del sequestro Moro: l’abbandono delle macchine del commando brigatista in via Licinio Calvo, l’ampia letteratura dietrologica su via dei Massimi e altri aspetti affrontati dalla Cm2. Indagine, anche questa, che ha condotto alla clamorosa smentita delle ipotesi investigative.

Le frustrazioni dell’antiterrorismo

Ci siano consentite, infine, alcune considerazioni sulle parole del procuratore generale Francesco Piantoni, condivise dal pubblico ministero Albamonte (oggi passato alla Dnaa): a suo avviso svolgere lavoro storico e giornalistico a distanza di quarant’anni dai fatti esaminati (nel frattempo siamo arrivati a 48), decostruire le fake news e le narrazioni complottiste sul rapimento Moro, per altro con riscontri storici di rilievo, mettere in discussione i limiti e le imprecisioni della verità giudiziaria e le narrazioni mainstream, sono un atteggiamento sospetto da indagare, perché – ritiene sempre il procuratore – volti a nascondere la verità, inquinare le prove, coprire dei complici. Tutte ragioni che ai suoi occhi giustificavano addirittura lo svolgimento di rogatorie internazionali con gli Stati uniti e l’intercettazione del traffico mail degli interessati, fino al sequestro di un archivio e degli strumenti di lavoro di un ricercatore e allo sconvolgimento della vita di una famiglia.

Nel fascicolo dell’inchiesta emergono continue ed evidenti dimostrazioni della spasmodica ricerca, all’interno della mole enorme di materiale digitale e carte sequestrate, di rivelazioni inedite su persone e circostanze. Emerge una costante frustrazione che segna tutta l’inchiesta e la fallimentare caccia ai fantasmi, dovuta ad un appiattimento sulle tesi della dietrologia, messa in piedi dal baraccone dell’antiterrorismo, sempre più bisognoso di spettri da creare per giustificare la propria esistenza.