Libri 2/Alessandra Kersevan, Lager italiani. Pulizia etnica e campi di concentramento fascisti per civili jugoslavi, 1941-1943, Nutrimenti, euro 18

Una delle pagine più criminali della nostra storia

Sandro Padula

Liberazione 18 settembre 2008

Le ultime parole pronunciate da Gianfranco Fini alla festa di Azione giovani, e poi contestate, non hanno modificato la rappresentazione riduzionista del fascismo fatta propria dalla destra postfascista. Un giudizio storico che censura unicamente le leggi razziste del 1938 per salvaguardare tutto il resto, anche la spietata politica coloniale condotta durante il ventennio.

Una delle pagine più criminali della nostra storia rimossa dalla memoria nazionale e che il libro di Alessandra Kersevan, Lager italiani. Pulizia etnica e campi di concentramento fascisti per civili jugoslavi 1941-1943 (Nutrimenti, pp. 287) ha il pregio di riportare alla luce grazie anche ad una importante documentazione per buona parte inedita fatta di foto, lettere, testimonianze dei sopravvissuti.

Già dal 1866, allorché Il Giornale di Udine teorizzava la necessità di eliminare gli slavi «col benefizio, col progresso e colla civiltà», il confine orientale dell’Italia divenne «mobile» e fino alla Seconda guerra mondiale si spostò sempre più ad est, tanto da evidenziare un processo di annessione coloniale di «molti territori storicamente non abitati da gente di nazionalità e lingua italiane».

Nel 1920 Mussolini affermò a Pola che l’Adriatico doveva essere liberato dagli Slavi. Nel luglio di quello stesso anno, con la complicità della polizia e il sostegno della stampa triestina filoitaliana, una squadra fascista incendiò il Narodni Dom, la casa del popolo degli sloveni e croati di Trieste, provocando la morte di due persone e la distruzione di uno dei più significativi simboli del patrimonio culturale delle componenti slave della città. Il clamore di quell’attentato fu un campanello d’allarme per gli sloveni e i croati triestini, goriziani e istriani: ogni slavo diventava un possibile bersaglio della violenza razzista e fascista.

Nel marzo del 1921, tanto per fare un esempio, a Strunjan-Strugnano, un paese vicino a Capodistria, alcuni «squadristi fascisti spararono da un treno in corsa su un gruppo di bambini intenti a giocare, uccidendone due e ferendone gravemente cinque».

Con la presa del potere da parte di Mussolini, l’aggressività dei fascisti si trasformò in «leggi ben precise e provvedimenti di persecuzione culturale, economica e poliziesca». Alcuni sudditi italiani di nazionalità slovena e croata per non sfuggire alle persecuzioni accettarono di farsi «assimilare». Fra di essi «Giuseppe Cobol, italianizzato Cobolli, e poi Cobolli Gigli, che sarebbe diventato addirittura ministro dei Lavori Pubblici di Mussolini, e con lo pseudonimo di Giulio Italico insegnava canzoncine che minacciavano di gettare nella Foiba di Pisino chi non era un convinto italiano».

Diversa sorte toccava ai non assimilati: «dei 979 processi del Tribunale speciale ben 131 furono celebrati contro sloveni e croati della Venezia Giulia. Di 47 condanne a morte, pronunciate da questo tribunale fascista, ben 36 riguardavano sloveni e croati, e 26 furono eseguite (a Basovizza e Opicina, presso Trieste e al Forte Bravetta, a Roma)». Tutti questi avvenimenti costituirono le premesse storiche che, dopo l’aggressione nazifascista alla Jugoslavia e la sua spartizione (attraverso un piano che Alessandra Kersevan ritiene simile allo «smembramento della Jugoslavia che si è attuato negli anni Novanta»), condussero all’ipertrofia delle azioni sanguinarie, terroriste e liberticide dello Stato italiano. Furono circa 200 mila i civili «ribelli» che, senza neanche un processo, morirono sotto il piombo dei plotoni di esecuzione italiani in Slovenia, «Provincia del Carnaro», Dalmazia, Bocche di Cattaro e Montenegro (di cui ha scritto Giacomo Scotti sul Manifesto del 4 febbraio 2005, «Così iniziò la stagione di sangue»).

Furono inoltre circa 100 mila i civili jugoslavi, fra sloveni, croati, serbi e montenegrini, che vennero internati nei lager italiani nel periodo che va dal 1941 all’8 settembre 1943, quindi anche dopo la caduta del governo fascista avvenuta il 25 luglio 1943 e durante i primi 45 giorni del governo Badoglio voluto da Vittorio Emanuele III. Tra i circa 100 mila internati ne morirono per fame e malattie 4141 nei campi e molti altri nei trasferimenti da un campo all’altro. I lager, sia quelli gestiti dall’esercito (in molti casi, a parte l’apparato di sorveglianza, simili a tendopoli recintate da filo spinato) che quelli gestiti dal ministero dell’Interno («spesso insediati in vecchi edifici, ex conventi, opifici o ville padronali, lontani dai centri abitati ma anche in mezzo al paese»), venivano organizzati come parte integrante di una strategia di guerra e di antiguerriglia.

I campi di concentramento per civili jugoslavi più tristemente famosi furono: Arbe-Rab (un’isola annessa dall’Italia il 18 maggio 1941 e oggi appartenente alla Croazia ); Gonars, un paese a sud di Udine; Visco, un comune della provincia udinese; Monigo, un comune della provincia di Treviso; Chiesanuova di Padova; Cairo Montenotte, un comune della provincia di Savona; Renicci in provincia di Arezzo e in riva al Tevere; Colfiorito, una frazione del comune di Foligno (PG); Fraschette di Alatri, campo gestito dall’autorità civile in provincia di Frosinone.

L’obiettivo di Benito Mussolini e del generale Mario Roatta, autentico ideatore di questo specifico circuito concentrazionario, era quello di rinnovare la politica di pulizia etnica e di annientare ogni possibile appoggio alla resistenza jugoslava. Le modalità di organizzazione, le regole istituzionali interne e le condizioni di vita degli internati non erano diverse da quelle di tutti i circuiti dei sistemi segregativi del passato o attuali, in cui lo Stato spende poco denaro, supera le fasi giuridiche dei processi, accentua formalmente e sostanzialmente la differenziazione del «sistema dei diritti» tanto da creare un diritto extralegale e/o «emergenziale», sviluppa politiche razziste e inevitabilmente offre il massimo della sofferenza ai segregati non collaborazionisti.

I lager italiani per civili slavi erano divisi in due categorie fondamentali: i «repressivi», per amici e parenti dei presunti partigiani antifascisti, e i «protettivi» per i collaborazionisti. In genere i due gruppi erano dislocati in settori diversi di un medesimo lager. In ogni campo c’erano poi i «capi baracca» e le condizioni di vita degli internati variavano in base alla classe sociale di provenienza, alle condizioni di salute, alla possibilità o meno di acquistare delle merci, alla possibilità o meno di ricevere pacchi con viveri e indumenti da parenti o gruppi di solidarietà, alla loro eventuale funzione lavorativa, al sesso e all’età.

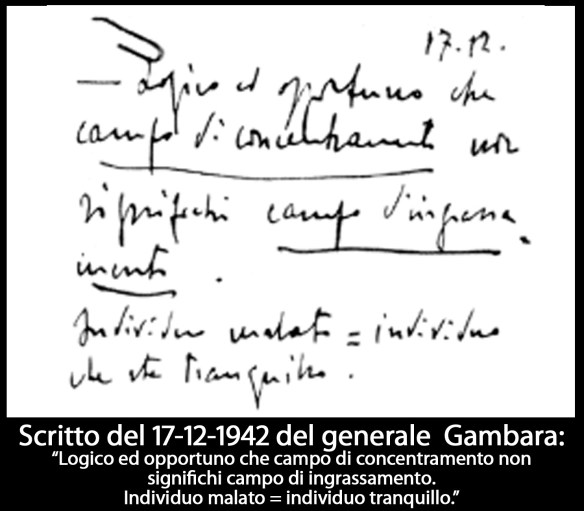

In generale l’alimentazione degli internati, oltre ad essere in media dimezzata rispetto a quella dei soldati, era caratterizzata da un sistema definito «fisso decrescente»: una quantità fissa di alimenti che decresceva qunato più si stava in basso nella gerarchia degli internati. I collaborazionisti e i «capi baracca» erano quelli meglio alimentati. Dopo di loro, come avveniva nel campo di Gonars, venivano gli internati che lavoravano nel campo, i medici e gli infermieri, gli ammalati dell’infermeria e infine i non lavoratori, i ragazzi e i bambini. All’interno dei lager, la maggior parte degli internati mangiava solo un po’ di brodaglia e un pezzetto di pane al giorno, non riceveva adeguate cure mediche e viveva nella sporcizia. L’affamamento era causa di precise direttive dei vertici del governo fascista, oltre che di numerose speculazioni commerciali di ditte private. «Logico e opportuno che campo di concentramento non significhi campo di ingrassamento. Individuo malato = individuo che sta tranquillo», questo scriveva in un appunto del 17 dicembre 1942 il generale Gastone Gambara, l’allora comandante dell’XI Corpo d’Armata. Donne, bambini e anziani, stante questo scenario, morivano a migliaia di fame e malattie Morivano in silenzio e morendo facevano risparmiare altro denaro allo Stato. Il libro di Alessandra Kersevan ci ricorda tutto ciò. Emoziona e fa riflettere. Leggendolo si ha la sensazione di ascoltare le voci di donne, uomini e bambini che dai lager italiani del 1941-1943 urlano contro vecchie e nuove rimozioni della verità storica.

Link

L’amnistia Togliatti

La legenda degli italiani brava gente

I redenti

inevitabilmente, abbassa la soglia della paura nel momento in cui sottopone i cittadini americani a una pressione sempre più forte. Le conseguenze dell’ascesa della questione criminale a uno status del genere sono state enormi: che si individui il valore della democrazia americana nelle sue caratteristiche di libertà o di uguaglianza, il governo attraverso la criminalità ha prodotto effetti negativi. In primo luogo, il massiccio dirottamento di risorse fiscali e amministrative verso il sistema di giustizia criminale – a livello statale e federale – ha configurato una trasformazione efficacemente descritta come transizione dallo “stato sociale” allo “stato penale”. Il risultato non è stato un governo più leggero, ma un esecutivo più autoritario, un potere legislativo più inerte e un sistema giudiziario più difensivo di quanto sia mai stato imputato allo stesso stato sociale. Inoltre, la parte di popolazione sotto custodia penale per aver commesso reati è cresciuta al di là di ogni legge storica. Alla fine del XX secolo, un numero senza precedenti di americani era confinato in prigioni statali o di contea, in centri di detenzione e luoghi di custodia all’interno delle scuole. La declinazione razziale di questa incarcerazione ha visibilmente invertito aspetti chiave della rivoluzione dei diritti civili. Per la prima volta dall’abolizione della schiavitù, un gruppo definito di americani vive, su basi più o meno permanenti, in una condizione giuridica di non-libertà – in virtù di una singola condanna all’ergastolo, di ripetute incarcerazioni, oppure delle conseguenze di lungo termine di una condanna penale; non solo, ma tra questi una sconcertante percentuale discende dagli schiavi liberati. Governare questa porzione di popolazione attraverso il sistema penale non ha garantito quelle condizioni di sicurezza che

inevitabilmente, abbassa la soglia della paura nel momento in cui sottopone i cittadini americani a una pressione sempre più forte. Le conseguenze dell’ascesa della questione criminale a uno status del genere sono state enormi: che si individui il valore della democrazia americana nelle sue caratteristiche di libertà o di uguaglianza, il governo attraverso la criminalità ha prodotto effetti negativi. In primo luogo, il massiccio dirottamento di risorse fiscali e amministrative verso il sistema di giustizia criminale – a livello statale e federale – ha configurato una trasformazione efficacemente descritta come transizione dallo “stato sociale” allo “stato penale”. Il risultato non è stato un governo più leggero, ma un esecutivo più autoritario, un potere legislativo più inerte e un sistema giudiziario più difensivo di quanto sia mai stato imputato allo stesso stato sociale. Inoltre, la parte di popolazione sotto custodia penale per aver commesso reati è cresciuta al di là di ogni legge storica. Alla fine del XX secolo, un numero senza precedenti di americani era confinato in prigioni statali o di contea, in centri di detenzione e luoghi di custodia all’interno delle scuole. La declinazione razziale di questa incarcerazione ha visibilmente invertito aspetti chiave della rivoluzione dei diritti civili. Per la prima volta dall’abolizione della schiavitù, un gruppo definito di americani vive, su basi più o meno permanenti, in una condizione giuridica di non-libertà – in virtù di una singola condanna all’ergastolo, di ripetute incarcerazioni, oppure delle conseguenze di lungo termine di una condanna penale; non solo, ma tra questi una sconcertante percentuale discende dagli schiavi liberati. Governare questa porzione di popolazione attraverso il sistema penale non ha garantito quelle condizioni di sicurezza che  potrebbero ispirare un maggiore investimento delle inner cities (cinture urbane, Ndr), ma, al contrario, ha ulteriormente stigmatizzato comunità già assediate dalla concentrazione della povertà. Come è prevedibile, sono i poveri, sovrarappresentati in entrambi i gruppi, a condividere questo destino; ma anche la vita quotidiana delle famiglie middle class è stata trasformata, non tanto dalla criminalità in sé, quanto dalla “paura della criminalità”. Nelle famiglie appartenenti alla middle class, decisioni quali dove vivere, dove lavorare e dove mandare a scuola i figli sono prese sempre più spesso in base al rischio percepito di criminalità. Nella misura in cui le istituzioni che sono al servizio della middle class si concentrano sulla gestione della paura della criminalità, la nostra nei confronti degli altri e quella degli altri nei nostri confronti, gli effetti si moltiplicano. Il punto non è che la middle class sia più colpita dal governo attraverso la criminalità di quanto lo siano i poveri; piuttosto, è considerare tanto il sistema di giustizia penale incentrato sulla comunità povere quanto il settore privato degli ambienti securizzati middle class alla stregua di specifiche modalità di classe, tra loro interagenti, del governo attraverso la criminalità. Tanto l’emergere delle gated communities (complessi residenziali chiusi all’accesso dei non residenti, Ndr) quanto il moltiplicarsi di smisurati Suv (sport utility vehicles) riflettono la priorità accordata dalle famiglie middle class alla sicurezza e al mantenimento della distanza, contro un rischio di criminalità associato ai poveri urbani. Ma come i critici dello sprawl (progressiva estensione delle città oltre il perimetro urbano, Ndr) hanno iniziato a documentare, un’insistenza così pesante sulla fortificazione rende queste comunità ancora più dipendenti da una polizia aggressiva e dallo stato penale per la tutela delle norme di civiltà. Infatti, il nuovo ambiente securizzato tende ad alimentare alcune routine circoscritte, ma quando si presentano situazioni inedite, esso tende a creare ciò che gli economisti chiamano (in modo appropriato, nel nostro caso) “dilemma del prigioniero”: vale a dire un gioco in cui i giocatori non possono collaborare, e possono avere la meglio solo se si fanno predatori per primi. L’ultimo che resta fuori perde (anche se sta tornando al suo Suv o nella sua gated community). In un ambiente di questo tipo, è lecito aspettarsi che querele e procedimenti penali intervengano sempre più a ristabilire il controllo sociale in assenza di fiducia.

potrebbero ispirare un maggiore investimento delle inner cities (cinture urbane, Ndr), ma, al contrario, ha ulteriormente stigmatizzato comunità già assediate dalla concentrazione della povertà. Come è prevedibile, sono i poveri, sovrarappresentati in entrambi i gruppi, a condividere questo destino; ma anche la vita quotidiana delle famiglie middle class è stata trasformata, non tanto dalla criminalità in sé, quanto dalla “paura della criminalità”. Nelle famiglie appartenenti alla middle class, decisioni quali dove vivere, dove lavorare e dove mandare a scuola i figli sono prese sempre più spesso in base al rischio percepito di criminalità. Nella misura in cui le istituzioni che sono al servizio della middle class si concentrano sulla gestione della paura della criminalità, la nostra nei confronti degli altri e quella degli altri nei nostri confronti, gli effetti si moltiplicano. Il punto non è che la middle class sia più colpita dal governo attraverso la criminalità di quanto lo siano i poveri; piuttosto, è considerare tanto il sistema di giustizia penale incentrato sulla comunità povere quanto il settore privato degli ambienti securizzati middle class alla stregua di specifiche modalità di classe, tra loro interagenti, del governo attraverso la criminalità. Tanto l’emergere delle gated communities (complessi residenziali chiusi all’accesso dei non residenti, Ndr) quanto il moltiplicarsi di smisurati Suv (sport utility vehicles) riflettono la priorità accordata dalle famiglie middle class alla sicurezza e al mantenimento della distanza, contro un rischio di criminalità associato ai poveri urbani. Ma come i critici dello sprawl (progressiva estensione delle città oltre il perimetro urbano, Ndr) hanno iniziato a documentare, un’insistenza così pesante sulla fortificazione rende queste comunità ancora più dipendenti da una polizia aggressiva e dallo stato penale per la tutela delle norme di civiltà. Infatti, il nuovo ambiente securizzato tende ad alimentare alcune routine circoscritte, ma quando si presentano situazioni inedite, esso tende a creare ciò che gli economisti chiamano (in modo appropriato, nel nostro caso) “dilemma del prigioniero”: vale a dire un gioco in cui i giocatori non possono collaborare, e possono avere la meglio solo se si fanno predatori per primi. L’ultimo che resta fuori perde (anche se sta tornando al suo Suv o nella sua gated community). In un ambiente di questo tipo, è lecito aspettarsi che querele e procedimenti penali intervengano sempre più a ristabilire il controllo sociale in assenza di fiducia.

Ma alla fine del Novecento una drastica inversione di tendenza sospinge paesi e società civili occidentali a ripudiare questo strumento di soluzione dei conflitti. Ciò non è vero ovunque, basti pensare alla Gran Bretagna di Blair che, nell’ambito del processo di soluzione politica della questione nord-irlandese, ha amnistiato tutti i militanti coinvolti negli scontri armati. Anche se l’esperienza più innovatrice viene dal Sud Africa di Mandela che, ispirandosi ai principi della giustizia ricostruttiva, ha scartato la via penale tradizionale per istituire un criterio d’accertamento dei fatti in cambio di clemenza e risarcimento pubblico delle vittime. Operazione che però ha messo sullo steso piano la violenza istituzionale che appoggiava il sistema segregazionista e quella antistituzionale che lottava in armi contro l’apartheid. Ipotesi che terrorizzerebbe qualsiasi esponente, passato e presente, dello Stato italiano chiamato a dover rispondere delle stragi della strategia della tensione e delle centinaia di morti che hanno insanguinato la gestione dell’ordine pubblico nei primi decenni della repubblica, quando nessuno a Sinistra aveva ancora scelto la via della violenza. Tuttavia queste due esperienze restano episodi minoritari rispetto ad un diritto penale internazionale sempre più ostile alle istituzioni della clemenza. Proprio dal tentativo di trovare una risposta a questo discredito parte l’opera collettanea curata da Sophie Wahnich, storica e ricercatrice del Cnrs, Une histoire politique de l’amnistie. Il volume, frutto di una ricerca multidisciplinare avviata nel 2003 e condotta su scala comparativa tra diversi paesi europei, poggia sulla convinzione che ormai, date le interdipendenze, una soluzione amnistiale per le insorgenze politiche degli anni 70-80 possa essere trovata unicamente coinvolgendo i livelli istituzionali dell’Unione europea, attraverso nuove forme di clemenza sopranazionale. Storicamente le amnistie sono state sempre accompagnate da dispositivi di riscrittura della storia, spesso opposti tra loro: far dimenticare, accertare la verità o renderla illeggibile. Molto diversa è poi la natura delle clemenze che sanciscono forme d’impunità preventiva, tipiche dei poteri costituiti, come accaduto per le dittature militari sudamericane o per i colpi di spugna sui reati economico-finanziari. In questo caso l’amnistia ha aiutato l’oscuramento dei fatti. Altro significato hanno invece le clemenze che temperano, dopo decenni di carcere, le dure repressioni contro gli oppositori politici, ripristinando quando ormai gli eventi sono ampiamente accertati una situazione di normalità giudiziaria stravolta dalle misure d’eccezione. Ma tutte queste distinzioni scompaiono di fronte all’attuale tendenza a voler confondere qualunque amnistia con l’impunità. È questo l’atteggiamento tenuto in Italia da un ceto politico che ha tutto l’interesse a far dimenticare le proprie ascendenze riversando sui reprobi degli anni 70 le pagine più ingombranti del proprio Novecento. Una rimozione che impedendo la chiusura del decennio 70 riemerge continuamente sotto forma di spettri che agitano fobie, polemiche, grottesche imitazioni del passato, ciniche speculazioni delle agenzie repressive, col risultato di avvelenare lo spazio pubblico. Ma la regressione della clemenza ha altre ragioni ancora più strutturali che investono la mutazione dei sistemi politici occidentali insieme all’emergere impetuoso del paradigma vittimario. Le democrazie occidentali sono ben lontane dal costituire degli esempi di superamento dell’inimicizia politica. E ciò, anche in ragione di un’ideologia umanitaria che attorno al «criterio dell’inerme» ha perso ogni capacità di discernimento tra i crimini di lesa umanità universalmente riconosciuti, come tortura, schiavitù, genocidio, misfatti coloniali, o quell’orrorismo di cui ha recentemente scritto Adriana Cavarero (Feltrinelli 2007), e le infrazioni commesse da chi ha esercitato il diritto di resistenza. In realtà chi dice umanità vuole ingannare, metteva in guardia Proudhon. Il diritto penale umanitario (tragico ossimoro) è divenuto lo strumento di distinzione tra bene e male, tra barbaro e civilizzato, favorendo l’emergere di assoluti etico-morali che depoliticizzano e destoricizzano sistematicamente gli eventi, fino a smarrire la differenza che passa tra l’illegalità degli oppressi e quella dei poteri costituiti. Non stupisce allora che la retorica umanitaria sia diventata la nuova arma ideologica con la quale gli Stati hanno moltiplicato guerre e spogliato della loro veste politica le infrazioni commesse da chi si organizza contro l’oppressione, relegandole a mera fattispecie criminale. Ma non tutti gli assoluti servono per essere rispettati, così nulla impedisce di scendere a patti con i tagliatori di teste Talebani, o chi pratica lo sterminio suicida come Hamas, mentre era assolutamente vietato negoziare con le Br. In questo caso il criterio non è più l’umano e l’inumano ma l’omologia tra le entità statali costituite dell’Occidente e quelle in formazione degli islamisti, radicalmente opposte al demone della rivoluzione sociale. Ciò rende più comprensibile anche quel grande stupro di senso che ha portato ad accomunare in un’unica giornata, non certo per ragioni di pietas, il ricordo delle vittime delle stragi di Stato e quelle della lotta armata. Resta da capire dove collocare i morti ammazzati come Pinelli o le centinaia di manifestanti falciati, dal 1946 fino a Carlo Giuliani, dalle forze dell’ordine. Vicende storiche opposte e inconciliabili sono riassunte in un unico paradigma che nulla c’entra col dolore ma assolve unicamente il potere. Altro che ricerca della verità e tentativo di riconciliazione. Il Sud Africa è lontano e le vittime delle stragi muoiono una seconda volta. L’uso strumentale della figura della vittima è uno dei passaggi centrali di questo processo, a cui è dedicato un intero capitolo nel quale si spiega che il diritto alla riparazione simbolica dell’offeso è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Questo processo di privatizzazione della giustizia trae la sua origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica. Il sistema giudiziario perde il suo ruolo di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di riparazione psicologica della persona offesa. Una svolta culturale cui sembra aver contribuito la nozione di «stress post-traumatico» introdotta dalla psicologia clinica anglosassone dopo la guerra del Vietnam. Ma può un eventuale sentimento d’ingiustizia considerarsi una «ferita psicologica» sanabile per il mezzo di una condanna penale? In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all’elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza e l’ostracismo perpetuo restano l’unica soluzione accettabile perché il proscioglimento o la reintegrazione civile dell’accusato ostacolerebbe la guarigione mentale della vittima. L’uso strumentale della retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell’onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l’aggravamento delle sanzioni, la limitazione dei diritti dell’accusato e l’immoralità delle amnistie, fino al paradossale esercizio di un’etica selettiva che perde improvvisamente tutta la sua intransigenza di fronte a quella ragion di Stato che premia pentiti e dissociati.

Ma alla fine del Novecento una drastica inversione di tendenza sospinge paesi e società civili occidentali a ripudiare questo strumento di soluzione dei conflitti. Ciò non è vero ovunque, basti pensare alla Gran Bretagna di Blair che, nell’ambito del processo di soluzione politica della questione nord-irlandese, ha amnistiato tutti i militanti coinvolti negli scontri armati. Anche se l’esperienza più innovatrice viene dal Sud Africa di Mandela che, ispirandosi ai principi della giustizia ricostruttiva, ha scartato la via penale tradizionale per istituire un criterio d’accertamento dei fatti in cambio di clemenza e risarcimento pubblico delle vittime. Operazione che però ha messo sullo steso piano la violenza istituzionale che appoggiava il sistema segregazionista e quella antistituzionale che lottava in armi contro l’apartheid. Ipotesi che terrorizzerebbe qualsiasi esponente, passato e presente, dello Stato italiano chiamato a dover rispondere delle stragi della strategia della tensione e delle centinaia di morti che hanno insanguinato la gestione dell’ordine pubblico nei primi decenni della repubblica, quando nessuno a Sinistra aveva ancora scelto la via della violenza. Tuttavia queste due esperienze restano episodi minoritari rispetto ad un diritto penale internazionale sempre più ostile alle istituzioni della clemenza. Proprio dal tentativo di trovare una risposta a questo discredito parte l’opera collettanea curata da Sophie Wahnich, storica e ricercatrice del Cnrs, Une histoire politique de l’amnistie. Il volume, frutto di una ricerca multidisciplinare avviata nel 2003 e condotta su scala comparativa tra diversi paesi europei, poggia sulla convinzione che ormai, date le interdipendenze, una soluzione amnistiale per le insorgenze politiche degli anni 70-80 possa essere trovata unicamente coinvolgendo i livelli istituzionali dell’Unione europea, attraverso nuove forme di clemenza sopranazionale. Storicamente le amnistie sono state sempre accompagnate da dispositivi di riscrittura della storia, spesso opposti tra loro: far dimenticare, accertare la verità o renderla illeggibile. Molto diversa è poi la natura delle clemenze che sanciscono forme d’impunità preventiva, tipiche dei poteri costituiti, come accaduto per le dittature militari sudamericane o per i colpi di spugna sui reati economico-finanziari. In questo caso l’amnistia ha aiutato l’oscuramento dei fatti. Altro significato hanno invece le clemenze che temperano, dopo decenni di carcere, le dure repressioni contro gli oppositori politici, ripristinando quando ormai gli eventi sono ampiamente accertati una situazione di normalità giudiziaria stravolta dalle misure d’eccezione. Ma tutte queste distinzioni scompaiono di fronte all’attuale tendenza a voler confondere qualunque amnistia con l’impunità. È questo l’atteggiamento tenuto in Italia da un ceto politico che ha tutto l’interesse a far dimenticare le proprie ascendenze riversando sui reprobi degli anni 70 le pagine più ingombranti del proprio Novecento. Una rimozione che impedendo la chiusura del decennio 70 riemerge continuamente sotto forma di spettri che agitano fobie, polemiche, grottesche imitazioni del passato, ciniche speculazioni delle agenzie repressive, col risultato di avvelenare lo spazio pubblico. Ma la regressione della clemenza ha altre ragioni ancora più strutturali che investono la mutazione dei sistemi politici occidentali insieme all’emergere impetuoso del paradigma vittimario. Le democrazie occidentali sono ben lontane dal costituire degli esempi di superamento dell’inimicizia politica. E ciò, anche in ragione di un’ideologia umanitaria che attorno al «criterio dell’inerme» ha perso ogni capacità di discernimento tra i crimini di lesa umanità universalmente riconosciuti, come tortura, schiavitù, genocidio, misfatti coloniali, o quell’orrorismo di cui ha recentemente scritto Adriana Cavarero (Feltrinelli 2007), e le infrazioni commesse da chi ha esercitato il diritto di resistenza. In realtà chi dice umanità vuole ingannare, metteva in guardia Proudhon. Il diritto penale umanitario (tragico ossimoro) è divenuto lo strumento di distinzione tra bene e male, tra barbaro e civilizzato, favorendo l’emergere di assoluti etico-morali che depoliticizzano e destoricizzano sistematicamente gli eventi, fino a smarrire la differenza che passa tra l’illegalità degli oppressi e quella dei poteri costituiti. Non stupisce allora che la retorica umanitaria sia diventata la nuova arma ideologica con la quale gli Stati hanno moltiplicato guerre e spogliato della loro veste politica le infrazioni commesse da chi si organizza contro l’oppressione, relegandole a mera fattispecie criminale. Ma non tutti gli assoluti servono per essere rispettati, così nulla impedisce di scendere a patti con i tagliatori di teste Talebani, o chi pratica lo sterminio suicida come Hamas, mentre era assolutamente vietato negoziare con le Br. In questo caso il criterio non è più l’umano e l’inumano ma l’omologia tra le entità statali costituite dell’Occidente e quelle in formazione degli islamisti, radicalmente opposte al demone della rivoluzione sociale. Ciò rende più comprensibile anche quel grande stupro di senso che ha portato ad accomunare in un’unica giornata, non certo per ragioni di pietas, il ricordo delle vittime delle stragi di Stato e quelle della lotta armata. Resta da capire dove collocare i morti ammazzati come Pinelli o le centinaia di manifestanti falciati, dal 1946 fino a Carlo Giuliani, dalle forze dell’ordine. Vicende storiche opposte e inconciliabili sono riassunte in un unico paradigma che nulla c’entra col dolore ma assolve unicamente il potere. Altro che ricerca della verità e tentativo di riconciliazione. Il Sud Africa è lontano e le vittime delle stragi muoiono una seconda volta. L’uso strumentale della figura della vittima è uno dei passaggi centrali di questo processo, a cui è dedicato un intero capitolo nel quale si spiega che il diritto alla riparazione simbolica dell’offeso è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Questo processo di privatizzazione della giustizia trae la sua origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica. Il sistema giudiziario perde il suo ruolo di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di riparazione psicologica della persona offesa. Una svolta culturale cui sembra aver contribuito la nozione di «stress post-traumatico» introdotta dalla psicologia clinica anglosassone dopo la guerra del Vietnam. Ma può un eventuale sentimento d’ingiustizia considerarsi una «ferita psicologica» sanabile per il mezzo di una condanna penale? In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all’elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza e l’ostracismo perpetuo restano l’unica soluzione accettabile perché il proscioglimento o la reintegrazione civile dell’accusato ostacolerebbe la guarigione mentale della vittima. L’uso strumentale della retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell’onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l’aggravamento delle sanzioni, la limitazione dei diritti dell’accusato e l’immoralità delle amnistie, fino al paradossale esercizio di un’etica selettiva che perde improvvisamente tutta la sua intransigenza di fronte a quella ragion di Stato che premia pentiti e dissociati.