Livre – Alain Brossat, Pour en finir avec la prison, La Fabrique Paris 2002

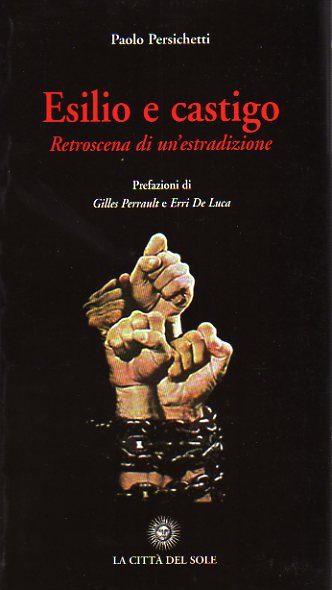

Paolo Persichetti

Il n’est qu’un problème philosophique qui soit vraiment sérieux, écrivait Camus : «le suicide».  De janvier 2002 à juillet 2003, on a compté 83 suicides et 25 tentatives de suicides dans les prisons italiennes, 19 détenus sont morts de causes non-éclaircies et 9 d’overdoses. Total : 136 morts. Et qui ne se suicide pas s’esquinte : au 30 juin 2003 – selon une estimation avancée par le Forum national pour la tutelle de la santé des détenus et l’application de la réforme de la médecine pénitentiaire (Manifesto, 11 mars 2005) – étaient enfermés 14 507 toxicomanes, soit près d’un tiers de la population carcérale totale. Entre lesquels 1 737 en traitement méthadonique et 887 alcoolodépendants. Les affectés par le Hiv étaient 1 473 ( 2,6% du total), 5 000 les séropositifs, 9 500 ceux touchés par une hépatite chronique et 7 500 les reclus avec troubles psychiatriques.

De janvier 2002 à juillet 2003, on a compté 83 suicides et 25 tentatives de suicides dans les prisons italiennes, 19 détenus sont morts de causes non-éclaircies et 9 d’overdoses. Total : 136 morts. Et qui ne se suicide pas s’esquinte : au 30 juin 2003 – selon une estimation avancée par le Forum national pour la tutelle de la santé des détenus et l’application de la réforme de la médecine pénitentiaire (Manifesto, 11 mars 2005) – étaient enfermés 14 507 toxicomanes, soit près d’un tiers de la population carcérale totale. Entre lesquels 1 737 en traitement méthadonique et 887 alcoolodépendants. Les affectés par le Hiv étaient 1 473 ( 2,6% du total), 5 000 les séropositifs, 9 500 ceux touchés par une hépatite chronique et 7 500 les reclus avec troubles psychiatriques.

Les établissements de peine sont désormais d’énormes lazarets, des hospices pour abandonnés, vastes décharges où sont confinés toutes sortes de douleurs et mal-être sociaux, parmi lesquels s’amassent humiliés et offensés, vies mises au rancart, malchanceux sans espoir, immigrés et neolumpen, aliénés par la même société de consommation qui leur promet le bien-être et les en exclut. Aussi vrais que vraiment séduits par les chimères d’un capitalisme qui les a relégués aux marges. Dans le système pénitentiaire, ceux qui, par euphémisme sociologique, en viennent à être définis sous le vocable “nouvelle pauvreté” atteignent désormais 80% de la population carcérale. Que les prisons aient été un révélateur purulent de l’état de la société a été écrit, dit et répété jusqu’à la nausée. Une évidence qui résonne comme une rhétorique vide de l’indignation, inaudible pour qui se voit contraint d’y traverser des périodes chaque fois plus longues de sa propre existence. La durée de la détention a augmenté de 50% au cours des quinze dernières années, le taux de récidive de 70%. La sphère pénale a explosé au cours des années 90, la population carcérale a redoublé jusqu’à dépasser les 57 miles, auxquels vont s’ajouter ceux qui “tirent usufruit” des mesures alternatives et dont la peine est de l’ordre de la dite “prison diffuse” (arrêts domiciliaires, communautés thérapeutiques, preuves d’assiduité sociale, semi-liberté, travaux d’intérêts généraux), atteignant le nombre approximatif de 100 miles personnes, dans un contexte qui connaît une moyenne annuelle de 300 000 condamnations pénales.

Une partie de la population pénale est prédestinée à frayer avec la réclusion. L’examen de son cas est toujours le même: 30% des actuels incarcérés sont étrangers, 45% proviennent de l’Italie méridionale. Le profil classique est celui du jeune dépourvu d’instruction et à propension à la toxicomanie. Qui vient du Sud, n’a pas de diplôme, appartient aux milieux sociaux les plus bas. Qui arrive de pays d’émigration voit augmenter, beaucoup plus que par le passé, la probabilité de finir en prison. La prison renvoie à un des aspects les plus crus de la discrimination de classe et le recours à la légalité est la machine idéologique qui légitime et reproduit cette domination.

Nouvelles technologies de la peine

Contrairement à telle sanction de l’art. 27 de la Constitution, la peine ne promeut aucune fonction rééducative. Jamais auspice ne s’est révélé plus ridicule. L’ambiguë et rachitique publication normative des années fébriles de la modernisation pénitentiaire de label catho-communiste, la bien-nommée loi Gozzini, est inappliquée et éludée dans les faits. Une telle réforme était viciée dès les origines par une contradiction interne irrémédiable, puisque l’ouverture aux nouvelles politiques pénitentiaires, regardant à la réinsertion partielle et à la reconstruction sociale du sanctionné, suivit en parallèle le déploiement des politiques différentielles de l’émergence, transfigurant la prison en une sorte de comédie dantesque, où l’Enfer de la différenciation et de la spécialisation s’approfondissait en cercles spectraux, en dehors desquels demeuraient limbes, les friches, les zones de détention qui présageaient un accès possible dans les établissements de purge des peines, où la punition s’allège en laissant entrevoir l’espérance de sortir un jour prochain vers le Paradis. Une escalade vers la rédemption, possible seulement après avoir fait montre d’une active coopération à la punition même, à travers un dispositif d’intériorisation de la faute qui a intégré aux traditionnelles disciplines de surveillance et de contrôle une nouvelle technologie fondée sur l’adhésion à la peine de la part du reclus.

La politique carcérale ne s’est plus contentée d’une pointilleuse prise en charge des corps ( en latin : le verbe prehendere, donne prisio au génitif, et prisum au participe passé) mais a découvert “les vertus de l’usage médiant de la parole”. Au cours de quelques rencontres le détenu est sollicité pour “faire le point” sur la situation, sur l’évolution de la perception qu’il a de ses délits et de ses crimes, sur ses projets pour l’avenir. Ce sont les reclus possédant un capital culturel plus grand, d’une plus haute perspicacité dans l’usage de la parole et une habileté stratégique plus grande qui ont profité de ces nouvelles stratégies de traitement, qui consentent à manœuvrer avec les travailleurs sociaux (éducateurs, psychologues, assistants sociaux) et le magistrat d’application des peines/de surveillance, au détriment des autres de la masse, incapables et abandonnés à eux-mêmes, doublement discriminés par ces handicaps sociaux et culturels qui ne les ont pas aidés avant l’entrée en prison en les excluant une seconde fois, après, vers la réclusion perpétuelle, par le fait de ces politiques de traitements inapplicables.

L’involution politique qui s’ensuivit telle qu’elle intervint au cours de la décennie 90 a fait un luxe superflu celle de la critique des balbutiements du réformisme carcéral. Le surpeuplement et les nouvelles politiques répressives ont décharné la loi Gozzini, en introduisant de nouvelles et toujours plus d’exceptions articulées, en multipliant les “criminels ostensifs” ( inclus dans le 4 bis) pour lesquels les mesures alternatives, outre être obsolètes, en viennent à être rendues pratiquement impossibles. Les années de l’opium judiciaire et de la boulimie pénale ont remis en lice le principe de l’incompressibilité de la peine, une rengaine qui a bercé les nouvelles générations de juges d’application des peines. C’est ainsi que la prison en est revenue à défaire, y compris dans les discours des spécialistes de la correctionnelle, cette fonction sociale crue pour laquelle elle était née.

Le “sentiment d’insécurité “

la prison ne rachète pas, la prison ne corrige pas, elle sert seulement à confiner derrière d’épaisses murailles d’enceinte, problèmes et contradictions, que l’hypocrisie collective préfère déranger. L’économie du châtiment/punition est désormais devenue une ” technique d’invisibilisation des problèmes sociaux”. Nous nous trouvons de nouveau face à ce postulat initial, durement combattu dans les années 60 : la modernité n’a pas su penser d’autres réponses au délit, alternatives à l’internement. La prison est apparue, bon an, mal an, comme la solution la plus simple et plus économique au désordre social diffus.

L’idéologie pénitentiaire est ainsi devenue un des piliers de la culture politique contemporaine qui, en ne parvenant plus à faire vivre l’espérance, a fait de la peur et de l’angoisse un de ses répertoires les plus fructueux, en nourrissant la psychologie sociale avec les impulsions les plus troubles de l’âme humaine, devenue otage du ressentiment et de la vengeance. Ce courant est décrit par Loïc Wacquant (Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité, Agone, Paris 2004), comme un enchevêtrement confus de sentiments qui mêlent la peur de l’avenir, l’obsession pour le déclin social et l’angoisse de ne pas pouvoir transmettre son propre statut social aux fil(le)s, à cause d’une compétition pour les titres et les postes toujours plus incertaine et effrenée.

Cette insécurité sociale et mentale, diffuse et multiforme, frappe directement les familles des classes populaires pourvues du capital culturel requis pour accéder aux secteurs protégés du marché du travail; celle-ci investit aussi de larges secteurs des classes moyennes, et les nouveaux discours martiaux des politiques et des médias sur la délinquance la captent et la fixent sur la seule question de l’insécurité physique ou de la menace criminelle, et en effet supplémentaire de l’insécurité, domine le “sentiment d’insécurité”, ou bien l’état d’âme, la perception sociale du malaise, devenu un des indicateurs statistiques de grande fiabilité, capable de décider de la carrière d’un ministre de l’Intérieur ou de la Justice, ou de sommets des forces de l’Ordre.

En s’essayant à une perception sociale, ou peut-être à un sentiment, advient qu’elle soit spécifiquement dépourvue de consistance réelle, mais issu du fruit de courants irrationnels, de pulsions orientées, sollicitées par qui contrôle les médias et les sources de la communication. Domine alors l’interprétation publique la plus forte, le sentiment d’insécurité le plus conforme aux groupes sociaux qui voient leur propre point de vue mieux représenté et véhiculé. La perte des postes de travail , les licenciements, le chômage et la précarisation de l’emploi, avec les drames et les malaises sociaux et existentiels qui atteignent des familles entières, ne sont pas perçus et pris en charge comme aspect d’un sentiment d’insécurité collective, mais viennent relégués aux états d’âme de sphères sociales précises, coupables de réfuter les conditions de travail, qui autrement permettraient de soutenir la concurrence et assurer stabilité sociale et croissance économique . Il ne s’agit donc pas d’une incertitude quant au furur dérivant d’une nouvelle condition de précarisation sociale, d’un modèle darwiniste de société qui se répand, mais d’une volonté injustifiée de conserver les privilèges et les avantages.

De telle sorte que cette insécurité s’avilit en sentiment illégitime, privé de cette dignité scientifique qui lui concèderait bien d’être repris par les indicateurs statistiques, en introduisant un objectif nouveau dans l’agenda politique. D’autres phénomènes suscitent l’alarme, comme les pillages sauvages dans les villes pavillonnaires du Nord-Est, les attaques de bijouteries ou de stations d’essence avec des revolvers en plastique, les hold-up de banques à la cisaille. Il arrive ainsi que le sentiment d’insécurité, mesuré uniquement sur les paramètres de cette nature, ressorte plus élevé dans les zones urbaines aisées, où les infractions sont quasi inexistantes. C’est précisément pourquoi il s’agit de sentiment, et non pas d’insécurité vraiment. Mais une fois propagé par les médias, cela parvient à produire une paradoxale augmentation de l’indice d’inquiétude jusque dans les foules des quartiers populaires, non plus préoccupées de revenir du marché le cabas decourses vide, mais de subir d’hypothètiques assauts dans les cuisines de leurs habitats populaires.

D’un régime de sensibilité à l’autre

Est sensible la perte d’une pensée forte qui sache de nouveau rompre une telle spirale, qui soumette à une critique explicite l’idéologie pénale et relanceun nouveau projet politique capable d’affirmer un type de société où l’idée de la pénalisation ne trouve plus place. “La question n’et pas de savoir quoi faire de la prison, comment l’améliorer, ou peut-être comment adapter l’ordre pénitentiaire aux normes générales de l’État de Droit, il s’agit au contraire de se demander comment s’en débarrasser et ce, au plus vite, parce qu’et évident que nous serons sans doute considéré avec répulsion et mépris par les générations futures”, c’est autant que nous invite à le faire le philosophe Alain Brossat dans son livre concis, Pour en finir avec la prison, 2002. L’invite à remettre en discussion hérédité de la pensée, habitudes philosophiques que nous pensions intouchables, soulève des questions inconfortables et épineuses, mais peut-être c’est précisément d’un regard différent sur les/des fondamentaux qu’il convient de repartir. En reparcourant la généalogie du pénal, Brossat présente une lecture désenchantée de l’Illuminisme qui, dans le domaine du système des peines s’avance dans un moment décisif de passage d’un régime de sensibilité à l’autre. En réélaborant la thèse de Norbert Elias sur la domestication de la violence, il y note l’émergence d’une hyperesthèsie sociale, ou encore l’apparition d’un “sujet hypersensible de notre modernité” qui ne supporte pas, pour commencer, la souffrance même face au spectacle de la brutalité extrême et de la cruauté. Ce qui expliquerait bien l’avènement d’une sensibilité humaine égocentrique plus qu’altruiste.

Analyses qui nous offrent de nouveaux outils pour mieux comprendre, par exemple, cette cosmétique linguistique qui a camouflé l’essence de quelques-uns des conflits guerriers des dernières années. La “guerre éthique” de Tony Blair, les ingérences humanitaires armées, les opérations de police internationales, les occupations militaires déguisées sous la formule de “peace making” et “peace keeping”, les “bombes intelligentes”, les bombardements “chirurgicaux”, les “effets colatéraux”, le mythe de la “guerre propre au coût zéro”, font partie d’un dictionnaire novateur qui intercepte l’ineffroyable sensibilité occidentale. Le paradoxe de cette moderne impressionabilité réside dans la présence d’un sentiment d’horreur qui ne vient pas à bout de la violence, pour ne se contenter que de la rendre invisible, et cela n’est pas seulement valable pour les actes commis, mais a fortiori pour la pensée. S’est imposée en somme une sélective indignation paradoxale qui, en matière pénale, en montrant de l’aversion pour la violence explicite des supplices, entraîne la révolte devant l’internement des corps soustraits à la vue, de cette façon vouée à l’oubli et “vite privés de la pitié”.

La mise en scène du supplice

Plus que célébrer une “litanie du Progrès”, Michel Foucault, en retraçant les divers degrés de châtiments et des peines, des supplices et des prisons, visait à démontrer comment une “fonction sociale complexe” était inhérente aux punitions, qui outrepassait le simple rôle répressif. problème non seulement juridique, donc, conséquence de l’application du Droit, mais aussi fait pleinement politique. L’économie du châtiment, selon l’auteur de Surveiller et punir, appartient à ce vaste champ dans lequel interviennent les procédures de pouvoir. Les supplices de l’Ancien régime, plus que rétablir la justice, réparer un dommage, avaient pour fonction de réactiver le pouvoir en offrant au peuple le spectacle de la souffrance. Le supplice de Damiens, “le Régicide” est un des exemples historiques dont nous est parvenu une trace. Ainsi décrit-il cette affaire, Monsieur Alexandre André le Breton, greffier criminel du Parlement, soit aussi, Chancellier pénal de la Cour suprême de Justice, dans le “Précis historique” annexe aux quatre volumes des “pièces originales et procédures du procès fait à Robert-François Damiens” : en cette année 1757, Paris était traversé par une des habituelles vengeances du pouvoir royal à l’endroit des sommets du pouvoir des toques à hermine. Le Mercredi 5 janvier, à la nuit tombée, quelqu’un a, “en haut des escaliers, près de la voûte”, blessé le roi à la cinquième côte, avec un couteau; le dommage est minime, comparable à une tête d’épingle, mais cela devient une offense énorme faite au sacro-saint corps du souverain. L’auteur de l’attentat est Robert-François Damiens, chômeur, auparavant domestique en diverses maisons, muni de références discrètes et quelque anomalie comportementale. Les précédents signalent un frénétique taciturne, curieux “frondeur” élucubrateur, qui soliloque ; conscient “de l’effervescence de son propre sang”, il cherchait dans un soulèvement qu’on répandit le sang en abondance. En évoquant l’accusé, Le Breton conjugue les verbes à l’imparfait parce que “le scélérat” n’appartient déjà plus à ce monde. Il a rendu l’âme à Dieu , le Lundi 28 mars, en “Place de Grève” (l’actuelle Place de l’Hôtel de Ville), après très long supplice techniquement défectueux, ainsi qu’il en arrive de même à ces patients condamnés à la “peine d’être tirés par quatre chevaux”.

La traction des quatre chevaux n’ayant pas suffi à l’écarteler, ils y seraient arrivés si, après conseil à propos pris auprès du médecin, l’équipe d’exécuteurs des basses œuvres n’avaient empoigné les couteaux et tranché quelques tendons. “Puisqu’il arrive d’ordinaire que les tendons et les ligaments résistent et ne cèdent pas tout à fait, malgré les efforts des quatre chevaux, et même si on en rajoute, il convient à la fin de sectionner les ligaments à la jointure des os” ; alors seulement “les chevaux parviennent à arracher chacun un membre”. Le supplice dure à peine “deux heures, lui vivant”. La lame employée dans l’agression n’était pas propre à procurer des blessures mortelles. Franco Cordero, dont nous avons extrait les citations qui suivent de son manuel de Procédure pénale : “Parmi les fainéants qui fréquentaient les couloirs et les salles judiciaires du Palais”, Damiens était devenu un admirateur des seigneurs en toge, champions de la dite “liberté gallicane”, piégée par la politique ministérielle ; “on ne lui connaît pas de complices, ni de mandataires, mais les Messieurs (en ce contexte, en de telles occasions, cela comprend les Princes de sang et les hauts dignitaires), indirectement mis en cause, châtient les suspects en prononçant une sentence mémorable”.

L’escamotage de la peine et le spectacle du procès

À partir du XVIII° siècle, la religion de la confession a cédé la place à la confiance en la preuve, la réclusion se substitue à la torture, aux mutilations, aux supplices exemplaires. La justice désacralisée, la procédure pénale désenchantée, les délits imaginaires disparus, redresser et corriger, avant même encore de punir, deviennent les paroles d’ordre de l’Illuminisme pénal et du réformisme judiciaire. Les théories du Contrat social ne conçoivent plus le crime comme un attentat au corps mystique du souverain, mais comme une rupture du pacte social. L’entité de la punition doit apparaître alors graduée à l’infraction commise et surtout être sûre, parce qu’elle pourrait exercer un effet dissuasif.

Cette transformation conduit à l’escamotage de la punition, à la proscription du spectacle punitif. Le cérémonial de la peine entre dans l’ombre, pour devenir une obscure pratique administrative, substituée par la publicité en dents de scie du procès et de la sentence, moments en priorité secrets. Le volte-face est radical. Procès et condamnation, plus même que la peine, deviennent le stigmate négatif qui doit marquer le délinquant. L’exécution de la sanction paraît ainsi une ignominie supplémentaire dont la Justice a honte de la montrer. On s’en tient à distance. La peine échappe au champ des perceptions quotidiennes pour entrer en une dimension abstraite, méconnue, imaginée, non visible. L’efficacité est dévolue à son inéluctable fatalité, et non plus à son intensité perceptible. La certitude d’être puni et non plus l’abominable théâtre, la scène dégoûtante, en viennent à en représenter l’avertissement. Le corps n’est plus exposé, mais interminablement reclus. “L’impressionabilité n’est plus liée à l’éphémère intensité du supplice, à son exemplarité illusoire, mais fondée sur la durée”. Ce qui consent à la Justice de n’avoir plus à s’occuper d’assumer publiquement la part de violence qui est intrinsèque à son exercice. La punition n’apparaît plus comme telle parce que les nouvelles techniques visent à remettre le déviant dans le rang. Mais derrière le propos de “guérir “, se profile en réalité l’aspect plus concret de l’expiation, à savoir le châtiment.

L’apologétique carcérale

C’est ainsi que naît un genre nouveau: l’apologétique carcérale, un projet édifiant voué à la réinsertion d’une partie déviante de la société. Avec Beccaria et Bentham se déploie un processus de rationalisation des doctrines ainsi que de l’architecture punitive, non plus fondé sur la dégradation des corps, mais sur la corrections des mentalités. “Non pas le terrible mais passager spectacle de la mort d’un scélérat, mais le long et ostensible exemple d’un homme privé de liberté, qui devenu bête de servage, récompense la société qu’il a offensée par ses corvées, ce qui est le frein le plus fort contre les tentations délictueuses” : c’est la citation d’un passage tiré de Des délits et des peines, que Brossat propose, en notant au passage comment la philosophie pénale illuministe invente avec la prison une nouvelle fabrique de l’inhumain, qui en vient à se substituer aux abattoirs du tourment, en définissant le passage du régime du supplice sur les corps à celui de leur abandon, de la cruauté à l’insensibilité. Mais déjà, Benjamin Constant, en vieux père du libéralisme moderne, mettait en garde contre l’illusion humanitaire : “les punitions que l’on a voulu substituer à la peine de mort ne sont que cette même peine infligée avec minutie, presque toujours de façon plus lente et douloureuse.” Le bourreau disparaît mais les geôliers augmentent. Finalement, les détenus n’éprouvent plus la faim et les privations dans les prisons de l’Occident moderne et opulent; ils dépriment au contraire, pourrissent, se vident, se misérabilisent, se suicident justement. Ils font de la vie même une maladie. L’institution pénitentiaire ne tue presque plus de sa propre main, elle les laisse se tuer eux-mêmes, pendant la propagation du libéralisme économique, après la décennie 80, le nombre des incarcérés a commencé à augmenter démesurément, et les peines à gonfler sans frein. Le nombre des criminels a crû parce que s’est élargie la palette des comportements sanctionnés. La prison s’est reproposée en institution criminogène, en fabrique de la déviance qui soustend l’idée paranoïaque d’une société en liberté conditionnelle.

Le paradigme victimaire

À ce propos, Brossat signale une configuration ultérieure de la sensibilité, investie du surcroît du paradigme victimaire. Un procès de neutralisation substantielle et de dépolitisation de la figure de la victime qui, devenue une icône de la martyrologie étatique, annule “les perdants et vaincus de l’Histoire”. Derrière lequel émerge une opinion humanitaire nouvelle qui, retournant les présupposés de la critique illuministe (circulation libre des idées en un espace public autonome de la sphère étatique et religieuse), se conçoit comme un rempart avancé de la loi et de l’ordre en invoquant une nouvelle forme d’intolérance. Ce qui revient, sans plus de remords ni hypocrisie, à affirmer l’objectif uniquement afflictif de la peine. Ainsi que le reconnaissait voici plus d’un siècle le sociologue Émile Durkheim: “la peine est restée une œuvre de vengeance. On dit que l’on ne fait pas souffrir le coupable pour la seule raison de le faire souffrir. Il n’en est pas moins vrai toutefois que nous trouvons juste qu’il souffre”, et pour ça, il n’oubliait pas de recommander que “la condition pénitentiaire doit être plus draconienne que celle de l’homme libre le plus indigent”.

La rétribution symbolique

La prison ne change pas. Elle reste le lieu dans lequel l’État régule avec froideur ses comptes avec les classes dangereuses, ce en quoi il montre sans émotions ni faiblesses qui commande, en rappelant aux vaincus combien il en coûte de continuer à prétendre ignorer les règles du jeu. Cette essence politique qui est la sienne suggère donc de changer notre vision de l’ “opinion humanitaire”, sur la base d’une approche compassionnelle qui déverse sa critique uniquement sur la souffrance du détenu, mais en observant la prison comme manifestation de la violence d’État, lieu de l’exception souveraine. Cela développe une fonction politique décisive puisqu’elle réunit la communauté contre celui qui a enfreint les règles. La réclusion renforce donc le lien social, prépare la sécurisation future. Toute peine infligée orchestre une rétribution, une restauration, en réinvestissant d’une fonction lénifiante pour la conscience collective frappée par les crimes. Il n’est aucun réformisme pénitentiaire qui ait réellement insinué une telle philosophie. Aujourd’hui face à l’abyssale faillite de l’humanisme pénal, Brossat invite à rejeter définitivement la duperie fondatrice de la prison. La prison ne sert à rien et l’espérance que le Droit y fasse une entrée pleine et sereine – conclut-il – ne nous conduira pas pour autant à l’ère de “l’après prison”, mais seulement à celle d’un Droit emprisonné. Pour ce propos, ce n’est pas l’État de droit qui s’étend dans les prisons, mais le modèle carcéral qui gagne du terrain dans la société, ainsi que le démontrent les centres de permanence temporaire et les nouvelles structures de détention atténuée.

Emprisonner le Droit ou abolir la prison ?

Penser que “pour éliminer le scandale des prisons il soit suffisant de rendre adéquats leur régime interne aux normes générales de l’État de Droit”, penser qu’il soit suffisant de garantir le niveau minimum d’intégrité fondamental et l’immunité de la personne détenue, pour faire de la prison un espace définitivement “humanisé” et juridiquement correct, outre que cela renvoie à une conception purement passive des droits, compris uniquement comme tutelle pure de la personne, à l’égal d’un tuteur d’organisme végétal, muet et dépourvu de pensée propre (comme la flore sollicitée par les ambientalistes), montre l’incompréhension absolue des effets de l’internement. L’entrée en prison provoque une dégradation juridico-politique de l’interné, réduit à un simple corps ? “La détention est la preuve la plus radicale qui soit de non-appartenance à la communauté civile”. Le détenu est privé de “droits en tant que sujet”, et peut réagir avec une morgue impudente, et ainsi qu’avec autant de tampons de l’administration en bas de chaque page de son dossier, un vice-directeur d’un institut de peines répondre à un détenu qui lui demande sur quels fondements juridiques s’appuie le traitement pénitentiaire qui lui est réservé. Une condition qui renvoie à celle de l’ostracisé, du bandit, de l’exilé intérieur. Il est impensable imaginer l’exercice des libertés politiques à l’intérieur d’un système disciplinaire qui considère la sanction consubstantielle, non seulement à la privation de la liberté physique, à la réduction brutale des possibilités de mouvement, au “disciplinage” des corps, au contrôle des sentiments, des émotions, des affects, à la privation de quelques fonctions essentielles de la vie humaine, mais aussi au droit de réunion et de discussion.

Lieu concentrationnaire par excellence, la prison ne prévoit pas l’existence d’un “espace public” interne aux murs d’enceinte. Les sections sont strictement séparées les unes des autres, les cellules demeurent fermées tout le jour durant, exception faite de quelques instituts de peine. Il n’y a aucune liberté de circulation, les seuls lieux de rencontre demeurent les promenades durant les heures de sorties à l’air libre, les salles de sport (dans les centres qui en sont pourvus), les éventuels activités liées à la réinsertion, les lieux de culte. La communication emprunte alors des courants souterrains, suit des trajectoires tortueuses, s’enfonce dans de longs parcours discrets et réservés cherchant à éviter les yeux omniprésents de l’administration, en se servant de l’ancien savoir-faire des esclaves. En substance, l’hypothèse d’une “vie active”, pour emprunter une expression d’Hannah Arendt, ou en d’autres termes, l’exercice de la citadinité, à l’intérieur de laquelle l’individu détenu se trouve être envisagé aussi comme être pensant, capable de produire de l’activité relationnelle de type sociale, politique et culturelle, n’étant à aucun moment pris en considération, et même entravé autant qu’il est possible. Si la communication entre détenus n’est pas formellement interdite, sauf explicites précautions/garanties de l’autorité judiciaire, l’entière machinerie pénitentiaire est construite pour l’empêcher, l’intercepter, la supprimer.

Quelle peut alors être l’issue d’évasion de l’idéologie pénitentiaire ? Désincarcérer la société voudrions-nous entendre répondre. Mais combien sont prêts à scier les barreaux qui emprisonnent leur propre conscience ?

Traduit de l’italien par Sedira Boudjemaa

Link

Inferno carcere, un detenuto si suicida e un altro si cuce la bocca

Proteste nelle carceri: amnistia subito e abolizione delle leggi che fabbricano detenzione

Carceri, stipati come bestie: amnistia subito e abolizione delle leggi che fabbricano detenzione

Non si ferma la protesta nelle carceri italiane

Carceri è rivolta contro l’affollamento: “Amnistia”

Aumentano i detenuti mentre calano i delitti

Incarcerazioni facili, un problema italiano

Dopo le proteste torna in carcere, aggirate le garanzie processuali

Nel paese del carcere facile, il Corriere della Sera s’inventa l’ennesima polemica sulle scarcerazioni rapide

Ho paura dunque esisto

Giustizia o giustizialismo, dilemma nella sinistra

Il populismo penale una malattia democratica

Il governo della paura

Genesi del populismo penale e nuova ideologia vittimaria

Populismo penale, una declinazione del neoliberismo

L’indulto da sicurezza, il carcere solo insicurezza

Come si vive e si muore nelle carceri italiane

Prigioni i nuovi piani di privatizzazione del sistema carcerario

Carceri private il modello a stelle e strisce privatizzazioni e sfruttamento

Le misure alterantive al carcere sono un diritto del detenuto

Desincarcerer la société

Carcere, gli spettri del 41 bis

incarcerati. La prigione di oggi è la spettrale raffigurazione di un girone dantesco brulicante di umanità dolente, gabbia dei corpi e tomba del pensiero, società della delazione, esperienza di vita che non ingenera virtuosi proponimenti. Una siderale mutazione antropologica che, sempre volendo restare alla letteratura carceraria, ci separa da quella realtà ribollente che era il carcere della politica e delle lotte negli anni 70, raccontata da Sante Notarnicola nel suo, L’evasione impossibile, riedito tempo fa con una introduzione di Erri De Luca (Odradek). Da quel tentativo di costruire una società senza galere, il 1975 è stato l’anno che nell’intera storia repubblicana ha visto il minor numero di persone incarcerate, poco più di trentamila, la metà di quelle attuali, si è arrivati oggi ad una situazione che ricorda il paradosso di Foucault: «ci dicono che le prigioni sono sovrappopolate. Ma se fosse il popolo ad essere superimprigionato?». La dominazione non solo si è estesa ma interiorizzata come nell’efficace metafora di Kafka descritta nella colonia penale, dove «il condannato sembrava così bestialmente rassegnato che poteva essere lasciato libero di correre sulle colline, e un semplice fischio sarebbe stato sufficiente a farlo tornare in tempo per l’esecuzione».

incarcerati. La prigione di oggi è la spettrale raffigurazione di un girone dantesco brulicante di umanità dolente, gabbia dei corpi e tomba del pensiero, società della delazione, esperienza di vita che non ingenera virtuosi proponimenti. Una siderale mutazione antropologica che, sempre volendo restare alla letteratura carceraria, ci separa da quella realtà ribollente che era il carcere della politica e delle lotte negli anni 70, raccontata da Sante Notarnicola nel suo, L’evasione impossibile, riedito tempo fa con una introduzione di Erri De Luca (Odradek). Da quel tentativo di costruire una società senza galere, il 1975 è stato l’anno che nell’intera storia repubblicana ha visto il minor numero di persone incarcerate, poco più di trentamila, la metà di quelle attuali, si è arrivati oggi ad una situazione che ricorda il paradosso di Foucault: «ci dicono che le prigioni sono sovrappopolate. Ma se fosse il popolo ad essere superimprigionato?». La dominazione non solo si è estesa ma interiorizzata come nell’efficace metafora di Kafka descritta nella colonia penale, dove «il condannato sembrava così bestialmente rassegnato che poteva essere lasciato libero di correre sulle colline, e un semplice fischio sarebbe stato sufficiente a farlo tornare in tempo per l’esecuzione».

morali. L’esportazione della democrazia nel mondo si è trasformata così in una nuova ideologia di sostituzione impiegata per legittimare la strategia della guerra preventiva. Corollario degli interventi e della presenza militare occidentale in varie parti del pianeta è diventata, allora, la promozione di posticce cerimonie elettorali. Anche nell’ex cintura sovietica, le ex democrazie popolari si sottraggono all’influenza dell’attuale “gassocrazia” russa riconvertendosi in cleptocrazie, grazie all’azione congiunta di vere e proprie organizzazioni politiche camuffate da Ong e interamente finanziate e formate in Occidente, alla pressione politico-economica statunitense ed europea, alla promessa di eldorado commerciali e arricchimenti fulminei per le lobby emergenti.

morali. L’esportazione della democrazia nel mondo si è trasformata così in una nuova ideologia di sostituzione impiegata per legittimare la strategia della guerra preventiva. Corollario degli interventi e della presenza militare occidentale in varie parti del pianeta è diventata, allora, la promozione di posticce cerimonie elettorali. Anche nell’ex cintura sovietica, le ex democrazie popolari si sottraggono all’influenza dell’attuale “gassocrazia” russa riconvertendosi in cleptocrazie, grazie all’azione congiunta di vere e proprie organizzazioni politiche camuffate da Ong e interamente finanziate e formate in Occidente, alla pressione politico-economica statunitense ed europea, alla promessa di eldorado commerciali e arricchimenti fulminei per le lobby emergenti. forme di critica. Più che dal rigetto contro se stessa, la democrazia moderna ha preso forma proprio dalla capacità della critica antidemocratica a comporre con una realtà oramai non più contenibile, per ricavarne con la costruzione dell’ideale repubblicano – come testimonia la costituzione americana – la salvaguardia dei due princìpi a cui teneva di più: il governo oligarchico e la difesa dell’ordine proprietario. In effetti, riassume Rancière, non esiste da nessuna parte al mondo un governo che possa dirsi interamente democratico. «I governi sono sempre un esercizio dell’attività di una minoranza su una maggioranza», il governo dei competenti sugli incompetenti. Questo perché l’irrisolto democratico ruota attorno all’ambiguità costitutiva del concetto di popolo, termine che indica al tempo stesso la realtà sociologica della massa degli esclusi, dei diseredati, delle classi lavoratrici, ma anche il soggetto costitutivo della politica democratica, un’astrazione che ne fa il luogo dell’unità del corpo politico, dove popolo è la nazione intera, il fondamento della sovranità nel quale si fondono e scompaiono le distinzioni sociali, addirittura con accenti etnici e razziali per quelle tradizioni che identificano popolo e stirpe, sangue e nazione, o teocratico, lì dove popolo diventa chi detiene la rivelazione della fede o è l’eletto di un Dio.

forme di critica. Più che dal rigetto contro se stessa, la democrazia moderna ha preso forma proprio dalla capacità della critica antidemocratica a comporre con una realtà oramai non più contenibile, per ricavarne con la costruzione dell’ideale repubblicano – come testimonia la costituzione americana – la salvaguardia dei due princìpi a cui teneva di più: il governo oligarchico e la difesa dell’ordine proprietario. In effetti, riassume Rancière, non esiste da nessuna parte al mondo un governo che possa dirsi interamente democratico. «I governi sono sempre un esercizio dell’attività di una minoranza su una maggioranza», il governo dei competenti sugli incompetenti. Questo perché l’irrisolto democratico ruota attorno all’ambiguità costitutiva del concetto di popolo, termine che indica al tempo stesso la realtà sociologica della massa degli esclusi, dei diseredati, delle classi lavoratrici, ma anche il soggetto costitutivo della politica democratica, un’astrazione che ne fa il luogo dell’unità del corpo politico, dove popolo è la nazione intera, il fondamento della sovranità nel quale si fondono e scompaiono le distinzioni sociali, addirittura con accenti etnici e razziali per quelle tradizioni che identificano popolo e stirpe, sangue e nazione, o teocratico, lì dove popolo diventa chi detiene la rivelazione della fede o è l’eletto di un Dio. ricollocò, sul finire degli anni 80, il terrore nel cuore della rivoluzione democratica. Gli orfani dell’anticomunismo, infatti, hanno trasferito le radici del totalitarismo nel cuore della democrazia rivoluzionaria, ma in fondo l’oggetto del loro odio è rimasto immutato: se prima era il proletariato che incarnava la sua emancipazione nel progetto comunista, oggi lo è la vitalità debordante di una moltitudine sociale ebbra d’impazienza e voglia di partecipazione. Nell’uno come nell’altro caso, il nemico resta sempre lo stesso e prende forma in quella realtà composita che sono le «classi pericolose»: avide, insaziabili e ingrate, quando bocciano la costituzione europea; sediziose e terroriste quando non si limitano ad essere spettatrici ma invadono le piazze, si radunano sotto i palazzi del potere, scioperano, picchettano, boicottano, occupano case, praticano le autoriduzioni, rivendicano reddito e salario, pretendono potere di decisione.

ricollocò, sul finire degli anni 80, il terrore nel cuore della rivoluzione democratica. Gli orfani dell’anticomunismo, infatti, hanno trasferito le radici del totalitarismo nel cuore della democrazia rivoluzionaria, ma in fondo l’oggetto del loro odio è rimasto immutato: se prima era il proletariato che incarnava la sua emancipazione nel progetto comunista, oggi lo è la vitalità debordante di una moltitudine sociale ebbra d’impazienza e voglia di partecipazione. Nell’uno come nell’altro caso, il nemico resta sempre lo stesso e prende forma in quella realtà composita che sono le «classi pericolose»: avide, insaziabili e ingrate, quando bocciano la costituzione europea; sediziose e terroriste quando non si limitano ad essere spettatrici ma invadono le piazze, si radunano sotto i palazzi del potere, scioperano, picchettano, boicottano, occupano case, praticano le autoriduzioni, rivendicano reddito e salario, pretendono potere di decisione. le insorgenze armate apparse nell’Italia degli anni 70 avrebbero trovato una complicità culturale, se non aperto sostegno, nelle autorità di Parigi. È significativo dei tempi che corrono questo capovolgimento di prospettiva storica. Quella somma di fattori che presero forma nel dopoguerra, congelando per lungo tempo il sistema politico italiano, fino a renderlo privo d’alternanza per 49 anni, una fissità di sistema che secondo la storiografia più avvertita non poteva che facilitare l’apparizione di spinte rivoluzionarie in presenza di una potente tradizione sovversiva, contesto riassunto nella formula dell’«anomalia italiana», si capovolge nel suo contrario: l’«eccezione francese». Il problema non verrebbe più dalle carenze storiche di un paese che resta tuttora incapace di chiudere con un’amnistia stagioni da lungo tempo concluse, ma dalla sua vicina d’Oltralpe. Nell’intervista che Giovanni Fasanella ha fatto a Alberto Franceschini, la Francia viene dipinta come un «santuario del terrorismo», una centrale che avrebbe sistematicamente promosso la destabilizzazione della democrazia italiana. Siamo nel pieno di una narrazione storica che ripropone alcuni vieti cliché della retorica del complotto e della visione poliziesca della storia. L’obiettivo preso di mira è la cosiddetta «dottrina Mitterrand». Nel corso della sua grottesca testimonianza, un Franceschini ossessionato dalla cultura del sospetto racconta di come il padre, militante comunista ancora impregnato della mentalità staliniana, avuto sentore delle intenzioni bellicose del figlio, l’avesse messo sull’avviso: «ricordati che fuori dal partito c’è soltanto la Cia». Ancora prima della caduta del muro di Berlino, Parigi sarebbe stata dunque un vero incrocio d’intrighi internazionali, sostituendosi a Washington e Mosca nel ruolo di piattaforma destabilizzante dell’Italia. Così si arriva a sostenere che un asse socialdemocratico, guidato da Mitterrand, avrebbe tentato di giocare la terza forza tra le due maggiori potenze, destabilizzando volutamente la penisola grazie alla protezione offerta ai militanti della lotta armata. Quando la storia si trasforma in noir, il racconto può avvalersi di facili licenze narrative e trascurare il rigore cronologico degli eventi, fino a dimenticare che negli anni 70 la Francia era sotto la presidenza di Giscard D’Estaing.

le insorgenze armate apparse nell’Italia degli anni 70 avrebbero trovato una complicità culturale, se non aperto sostegno, nelle autorità di Parigi. È significativo dei tempi che corrono questo capovolgimento di prospettiva storica. Quella somma di fattori che presero forma nel dopoguerra, congelando per lungo tempo il sistema politico italiano, fino a renderlo privo d’alternanza per 49 anni, una fissità di sistema che secondo la storiografia più avvertita non poteva che facilitare l’apparizione di spinte rivoluzionarie in presenza di una potente tradizione sovversiva, contesto riassunto nella formula dell’«anomalia italiana», si capovolge nel suo contrario: l’«eccezione francese». Il problema non verrebbe più dalle carenze storiche di un paese che resta tuttora incapace di chiudere con un’amnistia stagioni da lungo tempo concluse, ma dalla sua vicina d’Oltralpe. Nell’intervista che Giovanni Fasanella ha fatto a Alberto Franceschini, la Francia viene dipinta come un «santuario del terrorismo», una centrale che avrebbe sistematicamente promosso la destabilizzazione della democrazia italiana. Siamo nel pieno di una narrazione storica che ripropone alcuni vieti cliché della retorica del complotto e della visione poliziesca della storia. L’obiettivo preso di mira è la cosiddetta «dottrina Mitterrand». Nel corso della sua grottesca testimonianza, un Franceschini ossessionato dalla cultura del sospetto racconta di come il padre, militante comunista ancora impregnato della mentalità staliniana, avuto sentore delle intenzioni bellicose del figlio, l’avesse messo sull’avviso: «ricordati che fuori dal partito c’è soltanto la Cia». Ancora prima della caduta del muro di Berlino, Parigi sarebbe stata dunque un vero incrocio d’intrighi internazionali, sostituendosi a Washington e Mosca nel ruolo di piattaforma destabilizzante dell’Italia. Così si arriva a sostenere che un asse socialdemocratico, guidato da Mitterrand, avrebbe tentato di giocare la terza forza tra le due maggiori potenze, destabilizzando volutamente la penisola grazie alla protezione offerta ai militanti della lotta armata. Quando la storia si trasforma in noir, il racconto può avvalersi di facili licenze narrative e trascurare il rigore cronologico degli eventi, fino a dimenticare che negli anni 70 la Francia era sotto la presidenza di Giscard D’Estaing.

l’elaborazione di dottrine giuridiche che rivendicano competenze universali. Episodi come l’arresto a Londra, nel marzo 1999, del famigerato generale Augusto Pinochet, su richiesta del giudice madrileno Baltasar Garzon nonostante la presenza dell’immunità diplomatica; la cattura di un capo di Stato in esercizio, come Slobodan Milosevic, e la sua consegna al Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia; la nascita della Corte penale internazionale, hanno fornito la facile illusione che una nuova era dei diritti umani e della giustizia fosse alle porte. Ma questo nuovo modello di giustizia penale planetaria, che ridefinisce pesantemente la stessa nozione di sovranità, non si riduce forse ad una nuova utopia moralizzatrice dietro la quale si cela unicamente la volontà dei vincitori? Le sentenze della magistratura contribuiscono alla ricostruzione della pace ed alla corretta scrittura della storia? Cosa ha trasformato la domanda di giustizia in una triste voglia di tribunali? Antoine Garapon, magistrato che dirige a Parigi l’Istituto di alti studi sulla Giustizia, membro della rivista Esprit, ed esponente di quell’area riformista conosciuta sulle rive della Senna sotto il nome di deuxième gauche, si mostra piuttosto perplesso nei confronti del processo di giudiziarizzazione che ha investito le relazioni internazionali. In passato, egli è più volte intervenuto con accenti critici nei confronti del militantismo giudiziario. In questo ultimo libro, Crimini che non si possono né punire né perdonare (Il Mulino, pp. 296), però la sua riflessione è forse ancora più interessante, poiché nasce dal bilancio critico di uno dei fondatori di quel Comité Kosovo, che fu tra i più accesi sostenitori dell’interventismo penale internazionale. Filosofi, sociologi, storici, riconoscono oramai come siano drasticamente mutati i repertori della legittimità che giustificano l’azione collettiva. L’idea di giustizia per lungo tempo è stata sospinta da ragioni che disprezzavano gli strumenti della penalità e del carcere, mentre facevano riferimento alla ricerca del bene comune. Si trattava di raggiungere obiettivi universali in grado di ripercuotersi in un miglioramento delle condizioni di vita di ciascuno. Oggi, invece, il motore dell’indignazione e della mobilitazione viene troppo spesso incarnato dalle immagini prosaiche della sofferenza e del dolore. Questo nuovo senso comune è imbevuto di una rozza rappresentazione manichea, dove o si è interamente vittime o totalmente colpevoli. Tutto ciò è forse una diretta conseguenza della crisi di quelle grandi narrazioni della storia che descrivevano cammini di liberazione. Il sogno del miglioramento delle sorti collettive è ormai sopravanzato dall’incubo della punizione. Una tale visione penitenziale del mondo – si chiede Garapon – non nasconde forse una grande ricerca d’innocenza? L’azione penale, concepita come un paradiso incontaminato, viene contrapposta alla realtà impura dell’attività politica. Prende forma una nuova versione della filosofia della fine della storia, dove il compimento non è solo temporale ma anche spaziale. Extraterritorialità e imprescrittibilità cancellano le frontiere e menomano le vecchie sovranità, introducendo quel che Deridda chiamava «l’ordine trascendentale dell’incondizionale […], una sorta di anistoricità, di eternità e giudizio finale che oltrepassa la storia e il tempo finito del diritto […], senza più cancellare l’archivio giudiziario». Nasce così una umanità senza tempo e senza altrove. Ingerenza umanitaria, competenza universale e guerra preventiva, incrinano i modelli sovrani e nazionali con i quali un tempo si gestivano alcune incriminazioni. Le guerre civili perdono la possibilità di trovare una soluzione al conflitto. Peggio, guerriglieri che combattono nel loro paese truppe d’occupazione vengono estradati e processati dai tribunali nazionali dei paesi occupanti, quando non finiscono nei buchi neri dell’eccezione come Guantanamo. Cosa avremmo pensato vedendo dei nostri Resistenti processati davanti ad una corte di Berlino? Una nuova utopia democratica ha trasformato il tribunale della storia nella storia di un tribunale. Ma da dove nasce tutto ciò? Ecco scorgere, allora, l’ombra lunga d’Auschwitz che si erge ad attanagliare la coscienza del secolo. Dietro la sua terribile eredità è l’intera concezione della società che si degrada. Male, colpa, vittima, assurgono a nuove categorie assolute che relegano la politica in luoghi reconditi. Una nuova consapevolezza porta a definire per la prima volta la nozione di crimine contro l’umanità. Un evento che è figlio della guerra, ma che paradossalmente è l’esatto opposto del combattimento. Questo, infatti, presuppone due parti legate tra loro da una relazione combattente. Il crimine contro l’umanità è invece l’esatto contrario. L’aggressione totale contro la passività assoluta. Ma al tempo stesso il genocidio, la pulizia etnica, hanno elevato la figura della vittima, trasformandola in una icona ambita poiché fonte immediata di legittimazione politica. L’esaltazione narcisistica della sofferenza, di cui parla Zigmunt Bauman in Modernità e olocausto, diventa una risorsa che le parti in lotta introducono nella dimensione simbolica del conflitto, percependosi ciascuna non più come avversaria e combattente, ma l’una vittima dell’altra. La reciprocità agonistica è sostituita dall’inconciliabilità vittimistica. Una competizione della sofferenza che mina ogni possibile terreno di soluzione e ogni riconciliazione civile. La condizione della vittima investe nei casi estremi una identità negata che chiede di essere ricostruita, un pregiudizio che domanda di essere riconosciuto attraverso – questa è la grande novità – un atto giudiziario che stravolge la natura stessa del processo penale. Quest’ultimo, da luogo di ricerca di prove che definiscano il grado della responsabilità soggettiva o l’eventuale innocenza, si trasforma in una cerimonia catartica, dove l’esito è segnato in anticipo poiché non vi può essere sacrificio riparatore senza capro espiatorio. Ma il processo diventa anche la sede di un’ingiunzione paradossale: offrire riparazione per un crimine rappresentato come irreparabile. Allora la pedagogia dell’appagamento giudiziario della sofferenza mette in luce tutta la sua vacuità. Educata alla religione dell’unicità dell’evento che ha provocato la sua sofferenza, la vittima non può più trovare consolazione nel processo. Allora di fronte alla delusione e al disincanto l’avvitamento vittimistico diventa iperbolico. Come se ne esce? Il processo penale più che offrire una risposta rappresenta il problema. L’universale cui si richiama la giustizia è generale solo nello spazio ma particolare nella sua applicazione, poiché dipende dallo Stato sergente che gli presta la forza. Così «ci si erge a tribunale senza cessare di esser nemici». Ispirandosi al principio della bilancia senza spada, Garapon propone una pista: lavorare per una giustizia ricostruttiva, far recedere la penalità a vantaggio della politica, rinazionalizzare i contenziosi, tornare alle amnistie, preferire la verità alla pena.

l’elaborazione di dottrine giuridiche che rivendicano competenze universali. Episodi come l’arresto a Londra, nel marzo 1999, del famigerato generale Augusto Pinochet, su richiesta del giudice madrileno Baltasar Garzon nonostante la presenza dell’immunità diplomatica; la cattura di un capo di Stato in esercizio, come Slobodan Milosevic, e la sua consegna al Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia; la nascita della Corte penale internazionale, hanno fornito la facile illusione che una nuova era dei diritti umani e della giustizia fosse alle porte. Ma questo nuovo modello di giustizia penale planetaria, che ridefinisce pesantemente la stessa nozione di sovranità, non si riduce forse ad una nuova utopia moralizzatrice dietro la quale si cela unicamente la volontà dei vincitori? Le sentenze della magistratura contribuiscono alla ricostruzione della pace ed alla corretta scrittura della storia? Cosa ha trasformato la domanda di giustizia in una triste voglia di tribunali? Antoine Garapon, magistrato che dirige a Parigi l’Istituto di alti studi sulla Giustizia, membro della rivista Esprit, ed esponente di quell’area riformista conosciuta sulle rive della Senna sotto il nome di deuxième gauche, si mostra piuttosto perplesso nei confronti del processo di giudiziarizzazione che ha investito le relazioni internazionali. In passato, egli è più volte intervenuto con accenti critici nei confronti del militantismo giudiziario. In questo ultimo libro, Crimini che non si possono né punire né perdonare (Il Mulino, pp. 296), però la sua riflessione è forse ancora più interessante, poiché nasce dal bilancio critico di uno dei fondatori di quel Comité Kosovo, che fu tra i più accesi sostenitori dell’interventismo penale internazionale. Filosofi, sociologi, storici, riconoscono oramai come siano drasticamente mutati i repertori della legittimità che giustificano l’azione collettiva. L’idea di giustizia per lungo tempo è stata sospinta da ragioni che disprezzavano gli strumenti della penalità e del carcere, mentre facevano riferimento alla ricerca del bene comune. Si trattava di raggiungere obiettivi universali in grado di ripercuotersi in un miglioramento delle condizioni di vita di ciascuno. Oggi, invece, il motore dell’indignazione e della mobilitazione viene troppo spesso incarnato dalle immagini prosaiche della sofferenza e del dolore. Questo nuovo senso comune è imbevuto di una rozza rappresentazione manichea, dove o si è interamente vittime o totalmente colpevoli. Tutto ciò è forse una diretta conseguenza della crisi di quelle grandi narrazioni della storia che descrivevano cammini di liberazione. Il sogno del miglioramento delle sorti collettive è ormai sopravanzato dall’incubo della punizione. Una tale visione penitenziale del mondo – si chiede Garapon – non nasconde forse una grande ricerca d’innocenza? L’azione penale, concepita come un paradiso incontaminato, viene contrapposta alla realtà impura dell’attività politica. Prende forma una nuova versione della filosofia della fine della storia, dove il compimento non è solo temporale ma anche spaziale. Extraterritorialità e imprescrittibilità cancellano le frontiere e menomano le vecchie sovranità, introducendo quel che Deridda chiamava «l’ordine trascendentale dell’incondizionale […], una sorta di anistoricità, di eternità e giudizio finale che oltrepassa la storia e il tempo finito del diritto […], senza più cancellare l’archivio giudiziario». Nasce così una umanità senza tempo e senza altrove. Ingerenza umanitaria, competenza universale e guerra preventiva, incrinano i modelli sovrani e nazionali con i quali un tempo si gestivano alcune incriminazioni. Le guerre civili perdono la possibilità di trovare una soluzione al conflitto. Peggio, guerriglieri che combattono nel loro paese truppe d’occupazione vengono estradati e processati dai tribunali nazionali dei paesi occupanti, quando non finiscono nei buchi neri dell’eccezione come Guantanamo. Cosa avremmo pensato vedendo dei nostri Resistenti processati davanti ad una corte di Berlino? Una nuova utopia democratica ha trasformato il tribunale della storia nella storia di un tribunale. Ma da dove nasce tutto ciò? Ecco scorgere, allora, l’ombra lunga d’Auschwitz che si erge ad attanagliare la coscienza del secolo. Dietro la sua terribile eredità è l’intera concezione della società che si degrada. Male, colpa, vittima, assurgono a nuove categorie assolute che relegano la politica in luoghi reconditi. Una nuova consapevolezza porta a definire per la prima volta la nozione di crimine contro l’umanità. Un evento che è figlio della guerra, ma che paradossalmente è l’esatto opposto del combattimento. Questo, infatti, presuppone due parti legate tra loro da una relazione combattente. Il crimine contro l’umanità è invece l’esatto contrario. L’aggressione totale contro la passività assoluta. Ma al tempo stesso il genocidio, la pulizia etnica, hanno elevato la figura della vittima, trasformandola in una icona ambita poiché fonte immediata di legittimazione politica. L’esaltazione narcisistica della sofferenza, di cui parla Zigmunt Bauman in Modernità e olocausto, diventa una risorsa che le parti in lotta introducono nella dimensione simbolica del conflitto, percependosi ciascuna non più come avversaria e combattente, ma l’una vittima dell’altra. La reciprocità agonistica è sostituita dall’inconciliabilità vittimistica. Una competizione della sofferenza che mina ogni possibile terreno di soluzione e ogni riconciliazione civile. La condizione della vittima investe nei casi estremi una identità negata che chiede di essere ricostruita, un pregiudizio che domanda di essere riconosciuto attraverso – questa è la grande novità – un atto giudiziario che stravolge la natura stessa del processo penale. Quest’ultimo, da luogo di ricerca di prove che definiscano il grado della responsabilità soggettiva o l’eventuale innocenza, si trasforma in una cerimonia catartica, dove l’esito è segnato in anticipo poiché non vi può essere sacrificio riparatore senza capro espiatorio. Ma il processo diventa anche la sede di un’ingiunzione paradossale: offrire riparazione per un crimine rappresentato come irreparabile. Allora la pedagogia dell’appagamento giudiziario della sofferenza mette in luce tutta la sua vacuità. Educata alla religione dell’unicità dell’evento che ha provocato la sua sofferenza, la vittima non può più trovare consolazione nel processo. Allora di fronte alla delusione e al disincanto l’avvitamento vittimistico diventa iperbolico. Come se ne esce? Il processo penale più che offrire una risposta rappresenta il problema. L’universale cui si richiama la giustizia è generale solo nello spazio ma particolare nella sua applicazione, poiché dipende dallo Stato sergente che gli presta la forza. Così «ci si erge a tribunale senza cessare di esser nemici». Ispirandosi al principio della bilancia senza spada, Garapon propone una pista: lavorare per una giustizia ricostruttiva, far recedere la penalità a vantaggio della politica, rinazionalizzare i contenziosi, tornare alle amnistie, preferire la verità alla pena. De janvier 2002 à juillet 2003, on a compté 83 suicides et 25 tentatives de suicides dans les prisons italiennes, 19 détenus sont morts de causes non-éclaircies et 9 d’overdoses. Total : 136 morts. Et qui ne se suicide pas s’esquinte : au 30 juin 2003 – selon une estimation avancée par le Forum national pour la tutelle de la santé des détenus et l’application de la réforme de la médecine pénitentiaire (Manifesto, 11 mars 2005) – étaient enfermés 14 507 toxicomanes, soit près d’un tiers de la population carcérale totale. Entre lesquels 1 737 en traitement méthadonique et 887 alcoolodépendants. Les affectés par le Hiv étaient 1 473 ( 2,6% du total), 5 000 les séropositifs, 9 500 ceux touchés par une hépatite chronique et 7 500 les reclus avec troubles psychiatriques.

De janvier 2002 à juillet 2003, on a compté 83 suicides et 25 tentatives de suicides dans les prisons italiennes, 19 détenus sont morts de causes non-éclaircies et 9 d’overdoses. Total : 136 morts. Et qui ne se suicide pas s’esquinte : au 30 juin 2003 – selon une estimation avancée par le Forum national pour la tutelle de la santé des détenus et l’application de la réforme de la médecine pénitentiaire (Manifesto, 11 mars 2005) – étaient enfermés 14 507 toxicomanes, soit près d’un tiers de la population carcérale totale. Entre lesquels 1 737 en traitement méthadonique et 887 alcoolodépendants. Les affectés par le Hiv étaient 1 473 ( 2,6% du total), 5 000 les séropositifs, 9 500 ceux touchés par une hépatite chronique et 7 500 les reclus avec troubles psychiatriques.

narra in forma d’epopea l’evasione organizzata, il 3 gennaio 1982, dal carcere di Rovigo. In realtà il testo è un pastiche di generi diversi: si apre con una lunga introduzione “precauzionale” (non sia mai che il magistrato di sorveglianza si arrabbi), nella quale si avverte il lettore che i fatti raccontati non implicano il tragitto successivo del protagonista, ravvedutosi ampiamente delle sue gesta precedenti. Dopo aver recitato la penitenza l’autore finalmente si avventura nel racconto dell’assalto portato alle mura del carcere. Episodio narrato, almeno nelle intenzioni iniziali, col punto di vista di chi vorrebbe riprodurre parole, sentimenti, emozioni dell’epoca; quelle integrali e genuine, non quelle filtrate e deformate dalla memoria. In realtà, l’artificio letterario ricercato non riesce. La sequenza della giornata è intercalata da lunghi e noiosi intermezzi che diventano veri e propri excursus sulla nascita e la storia di Prima Linea, proposti dall’io narrante insieme ad altre riflessioni e considerazioni che svariano nel tempo, celando malamente il senno (?!) del poi spacciato per l’avvedutezza del prima. Ove mai nel frattempo qualcuno avesse frainteso le intenzioni di un racconto fin troppo compiaciuto sull’evasione, o l’incedere minuzioso di lunghi passaggi sull’armamento, i vari calibri ben oliati, le loro caratteristiche, gli usi possibili e consigliabili, nonché i riferimenti alle marche di champagne e ristoranti alla moda che sembrano anticipare gli anni della Milano de bere, il volume si conclude con un apparato di lettere e articoli che descrivono il percorso politico successivo alla cattura, per ricordare l’esperienza carceraria che condusse alla creazione delle «aree omogenee», al mutato giudizio sul passato, a quell’autocritica degli altri che prese il nome di «dissociazione della lotta armata». Nonostante, in quel 1982, Segio avesse maturato la convinzione del fallimento della lotta armata, egli si racconta avvinto da un ineluttabile destino: «non c’è salvezza possibile per chi ha sognato di cambiare il mondo». Inanellando una serie impressionate di goffe citazioni scapigliate, fa torto a quella generazione che gli fu accanto nel lottare e che trascina nel «novero dei destinati alla sconfitta, che non scelgono l’esilio ma di andare sino in fondo, pagando quel che bisogna pagare al sogno a lungo coltivato». Come immerso nella recita di un consunto copione dannunziano, raffigura se stesso e i suoi compagni avvolti in un’atmosfera d’estetismo combattente, «anime capaci di tenerezza» che sceglievano «di morire non nella lenta emorragia della vita ma di fretta, senza risparmio, come candele accese dai due lati[…] non per malattia del corpo ma per quella della coerenza, per un’inguaribile infezione dell’anima». Poeti armati, esercito scapigliato, tribù del “mucchio selvaggio”, novelli sturm und drang del settantasette nostrano, sognatori impazienti, adepti del carpe diem. «I nostri attimi sono eterni e ci ripagano di tutto», quelli del nonostante tutto, fiori appassiti più che fiori del male, maledetti mancati ma redenti riusciti. Le parole incedono al rimirar la poesia del gesto, la metrica dell’intenzione che conduceva ad un eroico «andar incontro alla bella morte» di saloina memoria. A metà tra l’imitazione di Marinetti e quella del Vittoriale, non manca persino il lieto fine holliwoodiano che condanna i protagonisti a vivere finalmente ravveduti e contenti. Al di là di tutto, il libro una sua utilità la conserva comunque, poiché consente di comprendere meglio l’intimità corrotta della dissociazione e dei suoi personaggi di maggiore spicco, i suoi aspetti reconditi, un certo malanimo, la molta falsa coscienza. Esemplare il risentimento schiumoso verso quei militanti che hanno sempre criticato il modello dissociativo. Forse è la prima volta che uno dei maggiori esponenti di quel movimento-istituzione, che fu appunto la dissociazione della lotta armata, affronta apertamente un tentativo di ricostruzione di quel percorso. Il tentativo c’è stato. La ricostruzione un po’ meno. La storia può attendere.

narra in forma d’epopea l’evasione organizzata, il 3 gennaio 1982, dal carcere di Rovigo. In realtà il testo è un pastiche di generi diversi: si apre con una lunga introduzione “precauzionale” (non sia mai che il magistrato di sorveglianza si arrabbi), nella quale si avverte il lettore che i fatti raccontati non implicano il tragitto successivo del protagonista, ravvedutosi ampiamente delle sue gesta precedenti. Dopo aver recitato la penitenza l’autore finalmente si avventura nel racconto dell’assalto portato alle mura del carcere. Episodio narrato, almeno nelle intenzioni iniziali, col punto di vista di chi vorrebbe riprodurre parole, sentimenti, emozioni dell’epoca; quelle integrali e genuine, non quelle filtrate e deformate dalla memoria. In realtà, l’artificio letterario ricercato non riesce. La sequenza della giornata è intercalata da lunghi e noiosi intermezzi che diventano veri e propri excursus sulla nascita e la storia di Prima Linea, proposti dall’io narrante insieme ad altre riflessioni e considerazioni che svariano nel tempo, celando malamente il senno (?!) del poi spacciato per l’avvedutezza del prima. Ove mai nel frattempo qualcuno avesse frainteso le intenzioni di un racconto fin troppo compiaciuto sull’evasione, o l’incedere minuzioso di lunghi passaggi sull’armamento, i vari calibri ben oliati, le loro caratteristiche, gli usi possibili e consigliabili, nonché i riferimenti alle marche di champagne e ristoranti alla moda che sembrano anticipare gli anni della Milano de bere, il volume si conclude con un apparato di lettere e articoli che descrivono il percorso politico successivo alla cattura, per ricordare l’esperienza carceraria che condusse alla creazione delle «aree omogenee», al mutato giudizio sul passato, a quell’autocritica degli altri che prese il nome di «dissociazione della lotta armata». Nonostante, in quel 1982, Segio avesse maturato la convinzione del fallimento della lotta armata, egli si racconta avvinto da un ineluttabile destino: «non c’è salvezza possibile per chi ha sognato di cambiare il mondo». Inanellando una serie impressionate di goffe citazioni scapigliate, fa torto a quella generazione che gli fu accanto nel lottare e che trascina nel «novero dei destinati alla sconfitta, che non scelgono l’esilio ma di andare sino in fondo, pagando quel che bisogna pagare al sogno a lungo coltivato». Come immerso nella recita di un consunto copione dannunziano, raffigura se stesso e i suoi compagni avvolti in un’atmosfera d’estetismo combattente, «anime capaci di tenerezza» che sceglievano «di morire non nella lenta emorragia della vita ma di fretta, senza risparmio, come candele accese dai due lati[…] non per malattia del corpo ma per quella della coerenza, per un’inguaribile infezione dell’anima». Poeti armati, esercito scapigliato, tribù del “mucchio selvaggio”, novelli sturm und drang del settantasette nostrano, sognatori impazienti, adepti del carpe diem. «I nostri attimi sono eterni e ci ripagano di tutto», quelli del nonostante tutto, fiori appassiti più che fiori del male, maledetti mancati ma redenti riusciti. Le parole incedono al rimirar la poesia del gesto, la metrica dell’intenzione che conduceva ad un eroico «andar incontro alla bella morte» di saloina memoria. A metà tra l’imitazione di Marinetti e quella del Vittoriale, non manca persino il lieto fine holliwoodiano che condanna i protagonisti a vivere finalmente ravveduti e contenti. Al di là di tutto, il libro una sua utilità la conserva comunque, poiché consente di comprendere meglio l’intimità corrotta della dissociazione e dei suoi personaggi di maggiore spicco, i suoi aspetti reconditi, un certo malanimo, la molta falsa coscienza. Esemplare il risentimento schiumoso verso quei militanti che hanno sempre criticato il modello dissociativo. Forse è la prima volta che uno dei maggiori esponenti di quel movimento-istituzione, che fu appunto la dissociazione della lotta armata, affronta apertamente un tentativo di ricostruzione di quel percorso. Il tentativo c’è stato. La ricostruzione un po’ meno. La storia può attendere.

I nemici dell’amnistia sembrano invece rimasti uguali nel tempo. I loro discorsi e le loro rappresentazioni appaiono immutate. Tratteggiano trame ordite da agenti di un complotto straniero che dopo la Comune chiamava in causa l’attività dell’Internazionale, mentre per i nostri anni Settanta guardano al Kgb o alla Cia, e più recentemente alla Dgse francese, secondo le diverse scuole di pensiero e parrocchie politiche. Anche solo evocare un’ipotesi d’amnistia indigna profondamente. La giustizia deve sempre seguire il suo corso fino in fondo, sfoggiando pene esemplari. Allora come oggi, l’appello alla severità accomuna ambienti della destra e della sinistra. All’epoca la riprovazione maggiore si rivolse contro le pétroleuses, queste nuove streghe dell’Ottocento accusate di aver appiccato incendi con le lampade a petrolio. Molte di loro furono fucilate senza processo. I parigini insorti vennero descritti come un «pugno di scellerati dagli ideali sanguinari e rapaci» (Journal officiel del 22 marzo 1871). La stampa si adoperò per presentare la Comune come una grande impresa di brigantaggio, trasformandola in un informe coacervo di crimini di diritto comune. La spoliticizzazione degli eventi resta il grande fondamento di ogni diniego d’amnistia.

I nemici dell’amnistia sembrano invece rimasti uguali nel tempo. I loro discorsi e le loro rappresentazioni appaiono immutate. Tratteggiano trame ordite da agenti di un complotto straniero che dopo la Comune chiamava in causa l’attività dell’Internazionale, mentre per i nostri anni Settanta guardano al Kgb o alla Cia, e più recentemente alla Dgse francese, secondo le diverse scuole di pensiero e parrocchie politiche. Anche solo evocare un’ipotesi d’amnistia indigna profondamente. La giustizia deve sempre seguire il suo corso fino in fondo, sfoggiando pene esemplari. Allora come oggi, l’appello alla severità accomuna ambienti della destra e della sinistra. All’epoca la riprovazione maggiore si rivolse contro le pétroleuses, queste nuove streghe dell’Ottocento accusate di aver appiccato incendi con le lampade a petrolio. Molte di loro furono fucilate senza processo. I parigini insorti vennero descritti come un «pugno di scellerati dagli ideali sanguinari e rapaci» (Journal officiel del 22 marzo 1871). La stampa si adoperò per presentare la Comune come una grande impresa di brigantaggio, trasformandola in un informe coacervo di crimini di diritto comune. La spoliticizzazione degli eventi resta il grande fondamento di ogni diniego d’amnistia.